Si le motif de l’enlèvement par les pirates accompagne l’histoire de la circulation des hommes et des biens en Méditerranée depuis l’Antiquité, l’essor de la guerre de course à partir du milieu du XVIe siècle répand dans toutes les littératures d’Europe un corpus captivitatis d’une ampleur nouvelle, composé de récits de rapt et de détention, de rachat, d’évasion et de retour au pays. Le nouvel essai d'Anne Duprat, Histoire du captif. Un paradigme littéraire, de l'Antiquité au XVIIe siècle (Droz), analyse la synergie entre témoignage et élaboration littéraire qui donne une puissance inédite au paradigme classique de la captivité en terre barbaresque, jusqu’à l’essor de la flibuste en Atlantique au début du XVIIIe siècle. De la relation d’expérience à la fable politique et à l’épisode de roman, le succès de l’histoire du captif contribue alors à promouvoir la singularité de parcours humains atypiques, en quête d’exemplarité. Il montre aussi qu’à l’image de l’aventure involontaire vécue par le captif, le détour par l’imaginaire n’est jamais un voyage sans retour.

Rappelons l'essai déjà ancien de Gillian Weiss, Captifs et corsaires. L'identité française et l'esclavage en Méditerranée (Anacharsis), qui relate l'histoire des affrontements entre la France et les Barbaresques de 1550 à 1830, date de la conquête d'Alger par la France. En réglant sa focale sur les milliers de captifs français réduits en servitude dans les cités corsaires d'Afrique du Nord (au Maroc, Alger, Tunis et Tripoli) durant ces trois siècles, ce sont, en retour, de vastes pans de l'histoire de France que Gillian Weiss éclaire d'un jour nouveau. Car elle démontre comment ces captifs, au statut incertain et toujours susceptibles de renier leur foi ou leur allégeance politique, contraignirent l'Etat à reconfigurer les caractères de l'identité française et à étendre son emprise sur ses régions périphériques. Et par l'attention qu'elle porte à l'évolution de l'esclavage - d'abord considéré comme un accident de la vie, il sera peu à peu racialisé -, elle dévoile la façon dont la tortueuse lutte pour son abolition, ici en l'espèce "l'esclavage des Blancs", a pu conduire à une légitimation de la colonisation.

Mais aussi, plus haut dans le temps, le collectif supervisé par François Moureau, Captifs en Méditerranée (XVIe-XVIIIe siècles). Histoires, récits et légendes (Presses de Paris-Sorbonne), dont on peut trouver sur Acta Fabula un compte rendu : "Captifs en Méditerranée" par Sadi Aomar.

On pourra lire aussi un rare récit autobiographique d'un câdi ottoman, Le Captif de Malte, paru aux éditions Anacharsis.

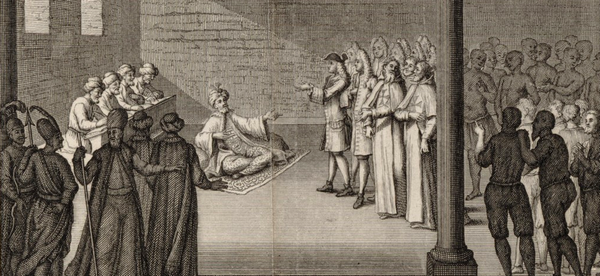

(Illustr. : Audience du Dei d'Alger donnée le 2 décembre 1719 à Mr Dusault, envoyé de France accompagné des Religieux Trinitaires pour le rachat des Captifs)