Enjeux théâtraux des dramaturgies animales : Chantecler (1910) d’Edmond Rostand, La Pyramide ! (1975) de Copi et Das Reich der Tiere (2007) de Roland Schimmelpfennig

1Se souvient-on que le théâtre européen est, de longue date, un haut lieu de zoomorphie ? Ce petit rappel n’est peut-être pas inutile, à l’heure où de nombreux artistes tentent de défaire le théâtre de sa propension à l’anthropocentrisme ou, autrement dit, de sa centration sur les figures et les intrigues humaines. Au théâtre, celle-ci est réputée plus nette que dans d’autres arts et même doublement définitoire au XXe siècle. En effet, le théâtre serait d’une part, surtout si on le compare à la littérature ou au cinéma, un art caractérisé par son rapport au « présent » et à la « présence1 » des acteurs et actrices (Gouhier, [1943] 2002, p. 14). Par comparaison avec la danse, le cirque ou le music-hall, le théâtre serait d’autre part le lieu d’épanouissement du « drame » qui, dans son « absolu », consisterait dans la « reproduction des rapports interhumains » et « ne connaît[rait] que ce qui voit le jour dans cette sphère2 » (Szondi, [1956] 2006, p. 14)3.

2Les développements contemporains du théâtre entrent en tension avec cette double orientation, mais ne la font pas disparaître. D’une part, les nouvelles formes de spectacle (intégrant la diffusion sur écran de scènes filmées ou l’interaction avec des robots ou l’IA) continuent la plupart du temps à compter sur la présence effective d’artistes. Les activités comme les balades ou les jeux scénarisés sans comédien ou comédienne proposent quant à elles aux membres du public d’endosser un certain rôle (d’observateur ou d’acteur), par le biais duquel ceux-ci éprouvent leur propre « présence » ou « coprésence » concrète et, souvent, un mode de relation ou d’intervention possible dans un groupe donné ou dans la société en général. D’autre part, les « rapports interhumains » font toujours l’objet (certes non exclusif) de très nombreuses pièces, même si ces dernières ont trouvé bien d’autres moyens que leur « reproduction » scénique pour en donner une représentation – même si le théâtre actuel, pour le dire autrement, n’est plus toujours « dramatique » aux sens générique (intrigant) ou modal (mimétique) du terme4. On me pardonnera je l’espère les généralités qui précèdent, qui visent moins à rendre compte avec finesse de l’histoire et de l’historiographie du théâtre européen des XXe et XXIe siècles qu’à expliquer sommairement, à très gros traits, pourquoi le théâtre a pu et peut encore apparaître, à bien des égards, comme un art de l’humain par excellence.

3Or, cette élection du théâtre pour les figures et les intrigues humaines ne signifie pas que cet art doive être toujours compris comme affirmant la sécession humaine du monde naturel et des autres espèces qui le peuplent. En témoignent justement les très nombreuses pièces qui mettent en scène des personnages d’animaux. On aurait tort de toutes les ranger dans le rayon des fictions faussement animalières, sous le prétexte que l’animalité de leurs personnages fonctionne souvent comme une allégorie ou une satire de certains traits individuels ou collectifs humains. Certes, tel renard peut figurer la ruse, telle poule le commérage, telle pie le vol ; telle ferme peut imager une société organisée par des rapports de travail, telle jungle un monde soumis à la loi du plus fort. Sur le papier, une truite, un lézard ou un phasme peut d’ailleurs parler et mener une vie en tous points humaine : son identité spécifique apparente passe ainsi au second plan, dans la mesure où sa psyché et sa corporalité présentent des traits anthropomorphes. Mais sur la scène, la relation se complexifie souvent dans l’autre sens, puisqu’on y trouve régulièrement des humains zoomorphisés : les comédiennes et comédiens jouant le rôle d’une truite, d’un lézard ou d’un phasme peuvent apparaître costumés et grimés en animaux ou en adopter les mouvements (par analogie corporelle), voire le phrasé (onomatopées, rythme, etc.). Si la zoomorphie scénique met en évidence, en creux, les différences corporelles aussi bien que cognitives et sociales entre humains et autres animaux, elle se révèle également associative, à des niveaux distincts : parfois en termes dramaturgiques, lorsque la fiction en tant que représentée apparente l’expérience, l’agentivité ou le point de vue imaginaires d’un animal autre qu’humain aux nôtres ; parfois en termes performatifs, lorsqu’elle parvient à suggérer des points communs entre la corporalité humaine des comédiennes et comédiens et celle d’un autre animal, ou lorsqu’elle invite, très diversement, à interroger cette corporalité humaine dans son animalité propre. Ces pièces proposent d’un côté, explicitement, une allégorie ou une satire de caractéristiques ou de comportements humains. Elles attestent de l’autre côté, implicitement, la reconnaissance d’une comparabilité des humains avec certains autres animaux qui n’est pas uniquement distinctive. Celle-ci peut se déployer au moment de la performance scénique, alors que le texte ne travaille pas particulièrement dans cette direction.

4J’aimerais en tout cas y réfléchir à la faveur d’œuvres théâtrales très différentes, mais qu’il me semble intéressant et productif de considérer ensemble : Chantecler (1910) d’Edmond Rostand, La Pyramide ! (1975) de Copi et Das Reich der Tiere (2007, trad. Le Royaume des animaux, 2020) de Roland Schimmelpfennig. Ces trois pièces ont pour point commun d’avoir été mises en scène en faisant jouer les rôles d’animaux par des comédiennes et comédiens (et non par des marionnettes ou par le biais d’autres artifices). Cela permettra de s’interroger sur la tension qui s’installe dans la représentation de personnages d’animaux anthropomorphisés (dans la fiction) par des humains zoomorphisés (sur scène) – ou, en d’autres termes, de considérer certains des enjeux théâtraux des dramaturgies animales. Pour ce faire, je présenterai l’un après l’autre les textes de ces trois pièces, en signalant le rôle qu’y jouent les animaux et quelques interprétations que l’on peut en faire, notamment sur le plan de l’allégorie ou de la satire. Chacune de ces trois analyses se prolongera par l’examen de la création scénique des pièces, pour réfléchir aux enjeux proprement théâtraux de la zoomorphie. En conclusion, il me tiendra à cœur d’évoquer ce que ces trois pièces peuvent nous permettre de dire de notre rapport théâtral, et sans doute plus largement culturel, aux autres animaux.

Chantecler : entre symbole et réalisme

5Chantecler d’Edmond Rostand a été créé en février 1910 au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. En quatre actes, la pièce raconte l’histoire de Chantecler, un coq intimement convaincu que son chant « fait lever le soleil » (II, 3 ; [1910] 2018, p. 171). Sous le charme de la Faisane, il lui révèle ce « secret » (p. 167). Cette confidence est surprise et moquée par le Merle (II, 5), qui profite de l’occasion pour avertir Chantecler d’un « [g]rand complot contre lui » (I, 8 ; p. 129), ourdi par les animaux nocturnes avec la complicité de « [q]uelques oiseaux du jour » (p. 131). Lors d’une prochaine « réception » chez la Pintade (I, 4 ; p. 98), explique le Merle, Chantecler sera défié par Le Pile Blanc, un coq de combat muni de « rasoirs » qui servent à « égorger ses ennemis à terre » (II, 1 ; p. 155). Loin d’éviter la confrontation, Chantecler se présente chez la Pintade. Il décide de dire à tout le monde qu’il « rallume les cieux » (III, 5 ; p. 257) chaque matin, ce qui déclenche l’hilarité générale. Prêt à « mourir sous les rires » (p. 257), Chantecler affronte Le Pile Blanc, qui prend le dessus. Survient alors un Épervier menaçant. Seul Chantecler reste « debout au milieu d’un tas de plumes ébouriffées et tremblantes » (p. 263). Le chien Patou résume la situation :

Patou. — On ne compte pas quand sa grande ombre passe,

Sur les Coqs étrangers pour chasser le Rapace ! (p. 263)

6Ragaillardi, Chantecler reprend le combat contre Le Pile Blanc, qui se blesse. Après avoir dit ses quatre vérités aux membres de la basse-cour, Chantecler part dans la forêt avec la Faisane. Amoureux, ils rencontrent un rossignol au chant merveilleux, soudainement tué par un chasseur. Chantecler s’emporte : « Les brutes ! » (IV, 6 ; p. 321). Le coq sanglote. Il s’interpose entre le cadavre et le chien Patou qui vient « le chercher » sur ordre du « braconnier » (IV, 7 ; p. 322), mais qui s’avoue « honteux » :

Patou. — […] La race méchante

Aime lancer du plomb dans un arbre qui chante ! (IV, 7 ; p. 322)

7Si l’on met de côté sa dimension pathétique5, ce passage où les humains sont blâmés fait écho à d’autres du même type, comme lorsque les voix de deux oiseaux se plaignent de « l’homme injuste » qui les « paye de l’avoir entouré de chansons » (et « d’avoir disputé son pain aux charançons ») en leur « jetant des pierres » et en déployant « quelque filet » pour piéger leur « famille » (IV, 1 ; p. 281). Chantecler paraît poser le voisinage paisible des humains et des animaux comme un idéal compromis. Une certaine collaboration entre espèces semble même prônée : invoquant saint François, les oiseaux demandent pardon d’avoir « dégarni deux ou trois groseillers », tout en rappelant qu’ils « combattron[t] les chardons et les nielles » et que leurs « excellents petits yeux » leur permettent de voir « les ennemis invisibles des hommes » ; leurs « bons petits outils de corne », semblables à « des sécateurs et des échenilloirs », les font « jardiniers » (p. 281). Par ailleurs, certains humains offrent leur protection aux animaux dont ils prennent soin. Chantecler vante ainsi les avantages de la vie de ferme à la Faisane :

La Faisane, à Chantecler, en regardant autour d’elle. — Vous vivez là tranquille et sans rien craindre ?

Chantecler.— Rien.

Car le propriétaire est un végétarien.

C’est un homme étonnant. Il adore les bêtes.

Il leur donne des noms qu’il prend dans les poètes :

Ça, c’est l’âne, Midas ; ça, la génisse, Io. (I, 6 ; p. 115)

8Contrairement à la « forêt du Braconnier » (IV, 7 ; p. 330) où meurt le Rossignol, donc, la ferme de Chantecler n’est pas celle d’un prédateur.

9À plusieurs égards, la mort du Rossignol précipite le dénouement de la pièce. Occupé à pleurer l’oiseau, puis à protéger son cadavre, Chantecler ne voit pas le soleil poindre, si bien qu’il ne chante pas et qu’il finit par constater « que le jour peut se lever sans » lui (IV, 7 ; p. 324). À la douleur du coq s’ajoute alors une vraie désillusion. Celle-ci était attendue par sa compagne : par espoir que Chantecler la préfère à « un ciel auquel on n’est pas nécessaire » (p. 326), la Faisane lui avait caché les premiers rayons du soleil avec ses ailes. L’effet produit n’est toutefois pas celui escompté, puisque le coq la quitte pour reprendre son « métier » (p. 327) auprès de sa « vieille paysanne » (p. 330), qui consiste à réveiller les dormeurs et dormeuses en leur donnant du courage6. Furieuse, la Faisane souhaite la mort de Chantecler. À l’approche d’un « Braconnier » le mettant en danger, elle décide toutefois de protéger le coq en attirant l’attention de « cet assassin aux guêtres de basane » (IV, 8 ; p. 332) sur elle – ce qui, dit-elle, correspond à son propre « métier » (p. 333). Finalement prise au piège d’un « filet, les ailes ouvertes, la gorge haletante, écrasée par terre, sentant le géant qui approche, elle attend » (p. 336), tandis que Chantecler est « [s]auvé » (p. 335) – non par la Faisane, mais parce que le chasseur a manifestement raté sa cible.

10Le personnel de Chanteclerc forme, sur un mode notamment satirique, une société animée par la moquerie, l’orgueil, la bêtise et d’autres traits que le Merle, le Paon, la Pintade et d’autres personnages figurent à leur manière.

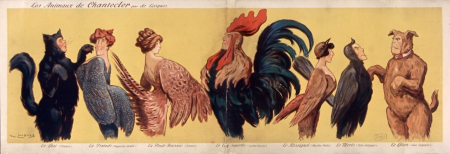

Daniel de Losques, Les Animaux de Chantecler : Le Chat (Chabert), La Pintade (Augustine Leriche), La Poule Faisane (Simone), Le Coq superbe (Lucien Guitry), Le Rossignol (Marthe Mellot), Le Merle (Félix Galipaux) et Le Chien (Jean Coquelin), lithographie en couleur, 40 x 120 cm, 1910. Image disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9005237k.

11Pour Claude Benoit Morinière, « chaque volaille répond bien dans la pièce à son interprétation symbolique » (2023, p. 264). Au-delà de celle-ci, les relations des humains avec certains animaux déterminent en partie leur caractère dans la pièce. Par exemple, le chien Patou se montre d’une fidélité à toute épreuve et le Pigeon est un « facteur » accomplissant son « service aux Postes de l’Espace » (Chantecler, I, 2 ; p. 57-58). Des analogies linguistiques servent également à organiser la représentation de certains personnages : les crapauds se comportent comme des « crapules » (IV, 5 ; p. 312). Quoique plus complexe que la plupart des autres personnages de la pièce, Chantecler n’échappe pas à cette logique allégorique ou analogique. Dans cette « fantaisie symbolique » (Richardot, 1927, p. 625), on ne peut pas s’empêcher d’identifier, en 1910, une dimension patriotique dans le combat que le personnage éponyme livre contre le coq étranger7, ainsi qu’une portée morale dans le dénouement de la pièce, qui fonctionne dès lors à la manière d’une fable : outre sa bravoure, qui est le revers positif de la médaille de son orgueil et de sa naïveté, Chantecler est un honnête travailleur. Il est sans doute aussi un poète appliqué – même s’il est peu formé8 et moins doué que le Rossignol, explicitement qualifié de « petit André Chénier » par le coq (Chantecler, IV, 6 ; p. 321). Chantecler trouve un sens à ce qui pourrait en paraître dépourvu et donne l’exemple : « tout artisan d’une haute tâche doit la poursuivre, même s’il la trouve inutile » (Richardot, 1927, p. 626) ; il convient de se dévouer à ses « devoirs souverains » (p. 627)9. En passant, Chantecler réaffirme sa fidélité à sa ferme, malgré les charmes de la Faisane et la liberté que lui offrirait la vie en forêt.

12L’animalité des personnages et les interprétations de la pièce qu’elle peut engager ou nourrir ne doivent pas faire oublier que Chantecler donne prise à la création d’un spectacle. Cette relation à la scène est d’ailleurs inscrite au seuil du texte, dans la mesure où un « Prélude » montre un Directeur qui alpague son « chef machiniste » avant de préciser au public :

Entre la scène et vous nous avons fait descendre

L’invisible rideau d’un verre grossissant. (Chantecler, « Prélude » ; p. 48) 10

13Comme le rappelle Philippe Bulinge, le décor avait en effet été « créé à l’échelle du coq » ([2016] 2018, p. 29).

Il fallait donc que tous les objets, “les accessoires”, au milieu desquels évoluent le coq, et à sa suite, le troupeau caquetant d’une basse-cour, fussent agrandis cinq fois. (Basset, 1910, n.p.).

Le Merle (Félix Galipaux), Chantecler (Lucien Guitry), Patou (Jean Coquelin) et La Faisane (Pauline Benda, dite Mme Simone), dans Chantecler d’Edmond Rostand, Paris, Théâtre de la Porte Saint-Martin, 1910. Photographie : Larcher. Image issue de Comœdia illustré, no 10, 19 février 1910, p. 19, accessible sur RetroNews : https://www.retronews.fr/reader/85672d37-de9a-4681-9f04-b6f0f51a6ebb/19. Toute réutilisation de ce document doit s’inscrire dans les conditions d’abonnement prévues par le site RetroNews.

14Dans le livre, le prélude rappelle qu’il s’agit bien de théâtre et suscite peut-être, chez les lecteurs et lectrices, une imagination scénique11, ensuite remotivée par le texte didascalique au début et à la fin de chaque acte : « Le décor » ; « Le rideau tombe » (Chantecler, passim)12. La sophistication de l’écriture et la régulière thématisation du langage parlé par les animaux13 peuvent attirer l’attention sur la textualité de la pièce et justifier sa lecture comme littérature14, mais n’empêchent pas que cette œuvre a été pensée d’emblée comme du théâtre :

Les quelques brouillons de Chantecler qui nous sont parvenus […] mêlent sur les mêmes pages répliques et croquis des décors et costumes. (Bulinge, [2016] 2018, p. 27)

15Les décors et costumes comptent d’ailleurs beaucoup dans la mémoire que l’on a conservée de la pièce.

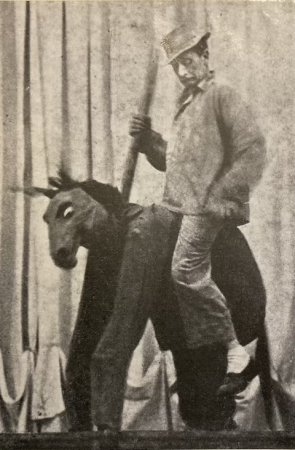

16Il est très difficile de commenter l’effet de ce décor et de ces costumes sur le public d’alors. Lorsqu’elles sont réussies – lorsqu’elles ne provoquent ni dépit ni malaise –, les performances zoomorphes peuvent amuser, par le décalage qu’elles proposent, ou susciter l’admiration, par le savoir-faire qu’elles attestent. Ces effets scéniques informent l’interprétation des spectateurs et spectatrices quant à la portée poétique ou politique de la zoomorphie dans la fiction représentée. Or, on passe parfois de l’amusement à l’admiration durant la même séance – selon ma propre expérience du moins, devant des spectacles aussi différents que la comédie musicale The Lion King (1997) ou que les créations de la Compagnie du Singe Debout15. À l’échelle d’un spectacle entier, la tension entre l’animal représenté et sa représentation humaine mobilise souvent, d’ailleurs, les mécanismes habituels de l’illusion théâtrale et de sa dénégation. Dans les spectacles amateurs de la célèbre Compagnie des Comédiens routiers, par exemple, le « comédien » qui jouait un âne devait « se tenir courbé, les mains appuyées sur de courts bâtons à béquille terminés en forme de sabots dissimulés dans les jambes de devant de l’animal », avant de redonner toute la place à sa propre corporalité : à la fin de « la pantomime burlesque d’après la fable de La Fontaine, Le Meunier, son Fils et l’Ane [1941] », l’âne « debout sur ses jambes de derrière, […] fait une petite gigue entre le Meunier et le Fils » et est ainsi « toujours sûr de déchaîner les rires » (Chancerel, 1949, p. 15).

Yves Joly dans Le Meunier, son fils et l’âne, Toulouse, juin 1941. Image issue de Léon Chancerel, Les Animaux au théâtre : premier cahier, Paris, Presses de l’Île de France, 1949, p. 13.

17Sans verser dans des farces aussi explicites, on ne peut pas exclure que Chantecler échappe totalement à cette dynamique, notamment dans des mises en scène plus récentes. Il reste que les nombreux éléments humoristiques de la pièce – des jeux de langage au comique de situation16, qui tire parti de la satire de certains traits ou comportements risibles – agrémentent un propos général qui s’avère plutôt sérieux et moral. En termes d’esthétique scénique, la production originale comptait sur un effet d’émerveillement, semble-t-il, comme le signalent les moyens financiers et techniques très conséquents qui ont été investis dans la création du spectacle. L’objectif, sur ce point, paraît avoir été atteint : la presse illustrée en rend abondamment compte, avec une focalisation particulière sur les « costumes », qui « sont évidemment ce qui suscite le plus grand intérêt, après la pièce elle-même » (Schneider, 1910, p. 4).

Romuald Joubé dans le rôle de Chantecler, en 1910, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Photographie Atelier Nadar. Disponible en ligne : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468755419.

18La publicité dont profite la production n’empêche pas la polarisation des critiques. Remarquant que la pièce « nous a transporté dans le domaine du symbole et de la satire », l’écrivain Henri de Régnier déplore par exemple :

Aussi je m’étonne un peu qu’il [Rostand] ait tenu à donner à une pièce toute de fantaisie comme est la sienne, un cadre, pour ainsi dire réaliste. Qu’importait que les acteurs de Chantecler ressemblassent si exactement aux animaux qu’ils représentent ? L’œuvre de M. Rostand est symbolique et il eut peut-être été préférable que les personnages y eussent moins l’air de bêtes « naturalisées » et eussent moins l’aspect de sortir de chez l’empailleur. Tels qu’ils nous sont présentés, leur vue cause un certain malaise. Ils ont je ne sais quoi d’informe et de cauchemardesque, si j’en excepte Mme Simone et M. Galipaux qui semblent vraiment n’avoir jamais été autre chose que merle et faisane. Mais que M. Jean Coquelin est donc pénible à voir en chien Patou et quelle silhouette fâcheuse nous montre donc M. Guitry, en son attirail de chef Sioux17 ! (1910, p. 2)

19Dans cette critique, l’adjectif « naturalisées » a bien sûr une charge polémique. En comparant le travail « réaliste » des costumiers à celui des taxidermistes, Henri de Régnier ne dit pas seulement que certains costumes sont déplaisants, mais laisse aussi entendre que la mise en scène naturaliste (cette fois au sens esthétique du terme) détourne l’attention de la portée « symbolique » de la pièce, et qu’à cet égard elle ne lui rend pas justice. Pour la déployer, il semble qu’une mise en scène moins « réaliste », plus symboliste (pour reprendre les termes de l’alternative entérinée par l’historiographie), aurait été souhaitable.

20La question s’était à vrai dire posée de choisir entre des costumes illusionnistes, entièrement animaliers, ou qui laisseraient au moins voir les visages humains des comédiennes et comédiens. L’intérêt d’Edmond Rostand pour la zoologie est établi. Son fils Jean Rostand explique que le dramaturge « avait tenu à se renseigner de la façon la plus complète sur ces volatiles qu’il avait choisis pour en faire les héros de son œuvre » : l’auteur « avait fait venir des Établissements Deyrolle toute une collection d’oiseaux empaillés » et « avait groupé dans un vaste poulailler toutes les races de coqs qui s’empressent au “garden party” de la pintade » (1963, p. 34). Le dramaturge aurait poussé pour que les costumes de Chantecler soient « les plus proches visuellement des animaux qu’ils imiteront », pour « des déplacements et des attitudes les plus proches possible de la réalité » (Bulinge, [2016] 2018, p. 28). Un compromis semble avoir été trouvé entre ce souhait et les enjeux propres au théâtre : les coqs et les poules présenteraient une face humaine apparente, tandis que les hiboux et d’autres personnages secondaires se montreraient masqués ou peints18.

La Pintade (Augustine Leriche), Le Dindon (M. Harment), Le Canard (M. Suarez) et Le Merle (Félix Galipaux), dans Chantecler. Photographies : Bert, © Larcher. Images issues de Comœdia illustré, no 10, 19 février 1910, p. 280, 283, 275 et 276, et accessibles sur RetroNews : https://www.retronews.fr/reader/85672d37-de9a-4681-9f04-b6f0f51a6ebb/1. Toute réutilisation de ces documents doit s’inscrire dans les conditions d’abonnement prévues par le site RetroNews.

21La décision présentait bien sûr des enjeux à l’endroit du confort des artistes. « Avec cette sacrée queue qu’on ballade [sic] dans le dos, et ces ailes qui vous emprisonnent les bras, impossible de se détendre une seconde pendant les actes ! » (Davin de Champclos, 1910, p. 5), aurait déclaré Lucien Guitry. Il en va aussi des capacités d’expression des interprètes. « Un comédien jouant sans gestes, était-ce possible ? », reporte Serge Basset dans L’Illustration (1910, n.p.). On gagne aussi à se demander dans quelles conditions le public peut s’en passer. L’empathie corporelle des spectateurs et spectatrices avec les humains évoluant sur scène s’avère importante pour le plaisir pris au théâtre, notamment parce qu’elle sert la compréhension des émotions des personnages et des rapports non verbaux que ceux-ci entretiennent entre eux, et parce qu’elle améliore à ce titre l’identification des enjeux de l’intrigue. Cela concerne également les traits faciaux : « dissimuler le visage de l’interprète, n’était-ce point perdre le bénéfice de ses jeux de physionomie ? » (Basset, 1910, n.p.). Il s’avère plutôt rare, de fait, que l’on prive les comédiennes et comédiens de leur visage et de leur corps tout à la fois : l’utilisation d’un masque donne généralement lieu au développement d’une gestuelle suggestive ; l’inhibition des gestes ou de certains membres encourage l’expressivité faciale ou vocale. Le fait de montrer le visage de certains artistes célèbres, susceptibles d’attirer les foules, a par ailleurs une valeur publicitaire non négligeable.

Le Royaume des animaux : (re)devenir animal

22Cent ans plus tard – le saut est bien sûr énorme, mais n’ayons crainte –, ces enjeux de l’incarnation illusionniste d’animaux autres qu’humains fournissent à Das Reich der Tiere (trad. Le Royaume des animaux) de Roland Schimmelpfennig l’un de ses ressorts comiques. Le Royaume des animaux montre en effet une troupe jouant depuis plusieurs années une pièce intitulée « Au royaume des animaux 19 » (II, 3 ; [2007] 2020, p. 45), dans laquelle les comédiennes et comédiens sont déguisés en animaux de la savane. Lorsque la production prévoit d’arrêter la pièce, les interprètes se rendent compte, douloureusement, que leurs visages ne sont ni connus du public ni même reconnus par leurs employeurs et employeuses20 : plus personne ne sait qui ils sont et leur avenir professionnel s’en trouve menacé. Certains espèrent être engagés dans une prochaine production intitulée « Le Jardin des choses 21 » (p. 49), une pantomime à quatre rôles seulement (contre cinq et quelques figurants pour Au royaume des animaux) : un œuf au plat, un pain à toaster, un moulin à poivre et une bouteille de ketchup.

23Le Royaume des animaux est construit sur le principe d’une alternance : quelques scènes se déroulant en coulisses, puis une montrant le spectacle Au royaume des animaux, et ainsi de suite. La première scène installe l’amitié teintée de rivalité entre Peter et Frankie. Tout en se maquillant en lion pour le premier et en zèbre pour le second, ils discutent de leur avenir professionnel : Peter le lion ne veut pas jouer dans Le Jardin des choses, mais estime que Frankie le zèbre « en [a] besoin, de l’œuf. Ou de la bouteille de ketchup22 » (I, 1 ; p. 11). Il s’en explique ainsi :

Peter. — […] Personne ne sait plus de quoi tu as l’air. Toi, pas le zèbre. Le zèbre, tout le monde le connaît. Personne ne se souvient plus que tu existes23. (p. 12)

24Dans la pièce qu’ils jouent tous les soirs, le lion et le zèbre sont les deux protagonistes principaux : « le zèbre était roi au royaume des animaux », mais le lion « exigea la couronne24 » (I, 4.2 ; p. 17). Après s’être aidés mutuellement à traverser un fleuve pour échapper à un incendie (le zèbre accepte de porter le lion sur son dos), puis à vaincre un crocodile (juché sur le dos du zèbre, le lion tue le reptile d’un coup de patte), les deux animaux s’opposent : pourchassé par le lion sur une montagne, « le zèbre, grimpant de plus en plus haut, trébucha, perdit l’équilibre, tomba dans une profonde gorge et mourut25 » (I, 18 ; p. 34).

Le Lion. — Le lion quant à lui s’égara […]. Quand enfin il réussit à rentrer chez lui, il avait changé […].

Car même s’il ne voulait pas l’admettre et n’en disait mot à personne, la vérité c’est qu’il avait souvent l’impression de voir courir devant lui, tout près, quasiment atteignable d’un bon, le fantôme du zèbre, qu’il devait suivre sans jamais pouvoir le rattraper26. (p. 34)

25Cette parabole du lion et du zèbre double l’intrigue principale, en lui conférant une dimension allégorique. Dans le spectacle joué par Peter et Frankie, le lion devient roi à la place du zèbre. Dans la troupe, Peter finit par décrocher le rôle d’œuf au plat qu’il réservait à Frankie et dont il disait ne pas vouloir au début, mais qu’il se tient finalement prêt à jouer « si Frankie n’est pas dans le coup27 » (II, 4 ; p. 50). Frankie parvient quant à lui à se faire engager à New York pour jouer dans une publicité où il doit « porter une femme pour traverser une flaque28 » (III, 3 ; p. 59) – cette fois sans y rencontrer de crocodile. Le spot publicitaire passe à la télévision et exerce une manière de hantise sur Dirk, le comédien qui joue le Marabout (l’oiseau) et qui s’apprête à jouer la bouteille de ketchup29.

26La disparition de Frankie n’a pas que des effets sur Peter ou Dirk. Elle contrarie d’une part les projets de la troupe, désormais dans l’impossibilité de réaliser un nouveau spectacle à partir d’une « idée » de Peter et Frankie sur « deux comédiens sans travail [qui] se déguisent en femmes30 » de ménage (I, 9 ; p. 26). Elle dérègle d’autre part l’écosystème fictionnel représenté dans Au royaume des animaux, qui perd sa logique interne : une fois Frankie parti, la pièce est jouée sans le zèbre. Cette décision pour le moins inattendue se justifierait par le fait que les représentations d’Au royaume des animaux cessent bientôt. « Un nouveau zèbre, ça ne vaut plus la peine », explique Dirk (III, 3 ; p. 60)31. Il n’empêche que ce choix occasionne des modifications plutôt incongrues de l’histoire représentée :

Musique brève.

Le marabout porte le lion pour traverser le fleuve.

Un crocodile s’approche et ouvre grand sa gueule 32. (III, 4 ; p. 61)

27Même si Peter est convaincu que « Frankie ne sait rien faire », cette scène de traversée paraît montrer que « sans Frankie rien ne marche33 » (III, 5.2 ; p. 65).

28La pièce a été notamment interprétée par la critique à l’aune des mauvaises conditions professionnelles des artistes de la scène en Allemagne, qu’elle peut paraître dénoncer : « il semble presque que l’on veuille montrer au public du Deutsches Theater [de Berlin] la vraie ampleur du désastre34 » (Hoch, 2007, n.p. ; ma traduction). La dissimulation des artistes dans des costumes d’animaux, puis d’objets et d’aliments dans Le Jardin des choses – que l’un des personnage suggère de renommer « La maltraitance » ou « Le supplice35 » (Le Royaume des animaux, I, 3 ; p. 14) –, a par ailleurs l’air de vouloir dire quelque chose de la déshumanisation à l’œuvre dans une certaine industrie du spectacle, bien au-delà du monde germanophone. Régulièrement interrogé sur la portée critique de ses œuvres, Roland Schimmelpfennig avoue cependant des « difficultés avec le terme » de « théâtre politique36 » (Schimmelpfennig, Carstensen et Emmerling, 2007, p. 230 ; ma trad.). Lorsqu’on l’invite à donner son avis sur la possibilité d’un fonctionnement « plus social » du monde du théâtre, le dramaturge recentre son propos sur l’« agressivité » entre collègues ou sur la « brutalité » de l’organisation « clairement hiérarchisée » du théâtre en général, y compris « dans des modèles alternatifs », ainsi que sur l’impossibilité de garantir le même « succès37 » à tout le monde (p. 241-242).

29Dans la pièce, la souffrance est d’une part psychologique, notamment liée au besoin de reconnaissance des comédiennes et comédiens par leurs employeurs et employeuses, leurs pairs et le public – ce que leurs costumes ne favorisent pas. Elle est d’autre part physique. Dirk s’est par exemple créé un « trou dans la peau » sur la nuque, « plein de pus », à force de « coll[er] les plumes » et de « les arrach[er] » au même « endroit », « depuis des années38 » (Le Royaume des animaux, I, 10 ; p. 28). En signalant la gêne professionnelle, sociale et corporelle des personnages, ces costumes remplissent plusieurs fonctions dramaturgiques : ils sont loin de ressortir uniquement à une circonstance amusante ou de trouver leur seule justification dans la volonté d’agrémenter le spectacle au point de vue esthétique39. D’ailleurs, la signification de ces costumes d’animaux dépasse leur fonction référentielle, étant donné que ceux-ci « sont de pures inventions40 » (p. 8) :

Personne ne marche ou ne joue à quatre pattes.

Une transition fluide de l’homme à la créature fabuleuse ou à l’animal – comme chez certains dieux égyptiens ou aztèques41. (p. 8)

30C’est ici le processus de la métamorphose en lui-même qui intéresse. Comme la pièce raconte l’histoire d’interprètes humains jouant des animaux, il convient de les montrer comme tels. Tout en laissant ouverte la possibilité que Peter et Frankie « se mettent éventuellement sur la tête des masques très expressifs en bois, en paille ou en papier » lorsqu’ils se préparent à entrer en scène, le texte didascalique recommande de ne pas « dissimuler leurs visages 42 » (I, 1 ; p. 9) – instruction qui entre en tension avec ce que l’on comprend de l’intrigue, qui suggère que les artistes ne sont plus reconnaissables dès lors qu’ils ont enfilé leurs costumes (on les imagine donc recouverts de plusieurs couches de maquillage).

31Pour la création de la pièce en 2007 au Deutsches Theater de Berlin, dans une mise en scène de Jürgen Gosch et une scénographie de Johannes Schütz, la comédienne jouant l’antilope porte toutefois un masque43. Cela étant, celui-ci n’est pas très sophistiqué et le reste du costume ne vise pas le réalisme animalier. Les autres animaux sont du même acabit : quelques plumes colorées et éparses pour le marabout, une perruque et une peau peinturlurée pour le lion, de la peinture également pour la genette et le zèbre. Les deux comédiens jouant le lion et le zèbre sont nus. La peinture marque la transformation en animal sans dissimuler l’anatomie humaine.

Le zèbre (Falk Rockstroh), le lion (Ernst Stötzner), le marabout (Wolfgang Michael), l’antilope (Dörte Lyssewski) et la genette (Kathrin Wehlisch), dans Das Reich der Tiere de Roland Schimmelpfennig, mise en scène Jürgen Gosch, scénographie Johannes Schütz, Berlin, Deutsches Theater, 2007. Photographie : © Matthias Horn, avec son aimable autorisation.

32Pour Stefan Tigges, qui analyse ce spectacle en détail, les « premières séquences » de la pièce, qui montrent très longuement la manière dont les personnages se déguisent, « suscitent une expérience temporelle très subjective dont l’étendue et l’intensité extrêmes empêchent toute illusion de jeu et attirent l’attention sur les processus scéniques » ; elles signalent « une forme théâtrale ouverte qui […] refuse systématiquement le jeu dramatique44 » (2011, p. 106 ; ma trad.)45. Si la fiction animale représentée prend corps par la suite, la scène de l’incendie, qui montre « les comédiens courir en panique à travers l’espace », est de celles où, par la simplicité des moyens utilisés, « l’illusion du jeu est brisée » et « l’attention est attirée sur la production comme sur le déploiement des situations de jeu 46 » (p. 109). Il en va de même lorsque les corps peinturlurés des personnages, « suite à des contacts avec les murs ou le sol, laissent des empreintes de couleur et perdent de la couleur », ou lorsqu’« en se touchant, les corps transpirants s’échangent des couleurs47 » (p. 110). Selon Stefan Tigges toujours :

Jürgen Gosch et Johannes Schütz motivent avec leurs comédiennes et comédiens la dialectique du corps [Körperdialektik] déjà réfléchie par Schimmelpfennig – la (re)présentation de la représentation du corps [Körper] –, en dévoilant – pour reprendre les termes de Helmuth Plessner – le dialogue entre le fait d’« être un corps » [Leib-Sein] et celui d’« avoir un corps » [Körper-Haben], en mettant l’accent sur le niveau corporel phénoménal [leiblich-phänomenale Ebene] dans ses processus de constitution et en questionnant ainsi, de manière ludique, les aspects (relatifs à l’image et à l’espace du corps [körperbildliche und -räumliche]) de la transformation et de l’incarnation48. (p. 111)

33Concrètement, l’attention est replacée sur la corporalité humaine, ainsi que sur le processus de représentation et, plus généralement, de signification dans lequel ces corps sont engagés – processus qui ne paraît jamais accompli.

34La configuration est différente à la fin de la pièce. Dans le texte de Roland Schimmelpfennig, les interprètes se changent sur la scène en objets et aliments et jouent Le Jardin des choses après un noir. Dans la mise en scène de Jürgen Gosch et Johannes Schütz, ils sortent de scène et y reviennent dans leur nouvel accoutrement, en proposant « une dernière transformation collective […] qui n’est ici pas claire pour les spectateurs49 » (Tigges, 2011, p. 112). Ces costumes sont « beaucoup plus réalistes 50 » que ceux des animaux (Le Royaume des animaux, III, 5.2 ; p. 65).

La bouteille de ketchup (Wolfgang Michael), le moulin à poivre (Kathrin Wehlisch), l’œuf au plat (Ernst Stötzner) et le toast (Dörte Lyssewski), dans Das Reich der Tiere de Roland Schimmelpfennig, mise en scène Jürgen Gosch, scénographie Johannes Schütz, Berlin, Deutsches Theater, 2007. Photographie : © Matthias Horn, avec son aimable autorisation.

35On pourrait estimer que ces costumes feraient écran entre les rôles et leurs interprètes. Les corps de ces derniers continuent cependant de se signaler par le biais des bras et jambes nus qui en dépassent. Par ailleurs, la scène finale esquisse un mouvement en quelque sorte inverse à celui du début (où les comédiens se costumaient lentement), dans la mesure où les « choses » sont progressivement dégradées :

L’œuf au plat et le pain à toaster se frottent l’un contre l’autre. L’œuf s’abîme un peu. Le toast aussi se défait lentement.

[…]

Le moulin à poivre a trouvé une manière de torturer la bouteille de ketchup. La bouteille de ketchup commence alors à perdre un liquide rouge.

Le toast et l’œuf au plat sont dans un état épouvantable et s’écartent l’un de l’autre.

[…]

L’œuf au plat s’abandonne, se dévore peut-être lui-même.

La bouteille de ketchup maltraite le moulin à poivre, perd à vue d’œil un liquide rouge, épais51. (III, 6 ; p. 66)

36On peut imaginer que sous les objets et aliments représentés, les corps des interprètes se révèlent diversement. À cet égard, la scène est susceptible de réaffirmer d’une autre manière la « dialectique du corps » signalée ci-dessus. Cependant, la situation des comédiennes et comédiens déguisés non plus en animaux, mais en objets et en aliments, et cette fois avec des visages vraiment dissimulés pour trois d’entre eux (dans la mise en scène), apparaît sans doute plus nettement comme la métaphore grotesque d’une aliénation subie au travail par des employés dont les compétences sont notamment instrumentalisées et probablement sous-exploitées par leur hiérarchie.

La Pyramide : autodérision et transgression

37Les deux exemples de Chantecler et du Royaume des animaux permettent de montrer que l’analyse de la portée allégorique ou satirique des dramaturgies animales gagne à considérer les enjeux théâtraux de la mise en scène. L’humanité des personnages d’animaux est diversement figurée dans leur représentation scénique par des comédiennes et comédiens, que celle-ci soit plutôt illusionniste (Chantecler) ou plutôt autoréférentielle (Das Reich der Tiere). De fait, cette représentation est informée et réalisée par des corps humains. En même temps, les corps des interprètes jouant des animaux travaillent nos imaginaires en suggérant des analogies, voire des correspondances avec le corps d’autres espèces, ou attirent notre attention sur leur propre animalité.

38Un troisième exemple nous convaincra encore de l’intérêt d’une prise en compte des enjeux théâtraux des dramaturgies animales : La Pyramide ! de Copi, dont la portée satirique, difficile à fixer en lisant le texte, s’éclaire en considérant sa première mise en scène. Comme nous le verrons, cette pièce installe l’animalité du protagoniste principal – un rat – au cœur d’une logique ludique d’improvisation, également entée sur le principe du faire semblant, qui échappe en partie aux dynamiques présentées plus haut.

39La Pyramide ! de Copi a été jouée en novembre 1975 au théâtre Le Palace, à Paris, dans une mise en scène de l’auteur52. La pièce raconte en deux actes l’histoire d’« un vulgaire rat » ([1975] 2018, p. 241) dans une pyramide du « royaume inca » (p. 254). Celle-ci est habitée par une reine et sa fille qui, affamées et héritières d’une lignée de femmes « insatiables » (p. 272), ont dévoré tout ce qu’elles pouvaient. Il faut dire que le royaume s’avère désertique et que les ressources s’y font très rares : après avoir « sacrifié le dernier mouton » (p. 246), la reine et sa fille sont contraintes de se rabattre sur « des racines garnies aux vers de terre qui poussent avec » (p. 247) ou de se livrer au cannibalisme. Elles mangent aussi bien leur peuple, ce qui affecte leur popularité53, que des membres de la famille royale54. Dans ce contexte, l’arrivée du rat leur apparaît comme une aubaine : la reine et la princesse, avec l’aide d’un jésuite qui se trouve être le mari de la première et le père de la seconde, prennent le rat pour cible, le tuent et le mangent. Ce meurtre collectif est probablement perpétré sous l’emprise des « champignons hallucinogènes » (p. 284) qu’un vendeur d’eau, arrivé à la fin du premier acte, propose à la famille royale.

40Au second acte, le rat revient sous la forme d’un fantôme. Or, lorsque la princesse décide de le fouetter avec la queue qu’elle a récupérée sur son cadavre et qu’elle utilise comme une « cravache » (p. 294), tout le monde constate que le rat « est toujours vivant » (p. 295). « Nous avons mangé la momie de la grande déesse Poulouloulasse notre ancêtre à sa place » (p. 295), réalise alors la princesse. Le jésuite en appelle au meurtre du rat, mais le vendeur d’eau survient à nouveau, pour sauver le rongeur une seconde fois :

Vendeur d’eau (entre). — HALTE ! […] SI CE SOIR DE JUILLET NOUS NOUS SOMMES PERMIS DE VOUS TROMPER EN VOUS FAISANT PASSER MOMIE POUR RAT, MA REINE, C’EST QUE NOUS AVIONS NOS RAISONS D’AINSI AGIR ! (p. 296)

41Les majuscules ci-dessus ne sont pas une exception : tout le texte se présente de cette façon, ce qui produit une impression constante de saturation (à des fins de lisibilité, je ne maintiens les majuscules que dans les citations détachées). Cet effet de lecture n’est pas sans lien avec la manière dont le dialogue se développe sur le mode de la frénésie et dont la pièce progresse par coups de théâtre successifs. Le vendeur d’eau révèle en effet qu’il n’est pas « Chrysanthème, le vendeur d’eau homosexuel », mais le « vice-roi » « du gouverneur conquistador Enriquez de Buenos Aires » (p. 296). Le rat serait quant à lui son « adjoint » et un agent du « service d’intelligence espagnol » (p. 296). Les deux collègues expliquent à la reine qu’ils sont en mission pour déjouer « un vaste complot » :

Vendeur d’eau. — VOTRE FILLE S’APPRÊTAIT À VOUS DÉTRÔNER POUR METTRE LA VACHE SACRÉE À VOTRE PLACE ET ELLE SERAIT DEVENUE SON PREMIER MINISTRE ! (p. 296)

42Après cette révélation, la reine condamne la princesse à mort et demande au vendeur d’eau de « décapiter cette infidèle » : « servez-la-nous pour fêter la réussite de votre mission » (p. 296). Puis arrive la vache sacrée, qui « travers[e] le cœur du vice gouverneur d’une grosse cornade » (p. 297). Avant d’expirer, le vendeur d’eau se confesse. « Le rat et moi nous ne sommes pas des vrais conquistadors », avoue-t-il, mais « deux chercheurs de pétrole » (p. 297). Apprenant le prix de « l’or noir » (p. 297), le jésuite ordonne à la princesse de « rempli[r] une vessie de pétrole » et propose de « tent[er] la traversée du désert » (p. 298). La reine s’enthousiasme à l’idée de « vendre la vessie de pétrole », d’amasser une « fortune » et d’acquérir « une pyramide plus grande dans un pays plus riche » (p. 299). La vache sacrée se joint à eux. « La pyramide s’illumine » (p. 299) et tout semble s’arranger pour la famille royale55, qui sort de la pyramide tandis qu’un touriste y entre. On comprend alors que le rat travaille comme « gardien de musée » (p. 302). Dans un long monologue final, il déclare qu’« entre deux tours touristiques autour de la pyramide [il] imagine la vie de ceux qui l’ont habitée autrefois » (p. 302). Il explique : « Je me sens ainsi le propriétaire d’un passé qui, autrement, ne me dirait pas grand-chose » (p. 302).

43Récapitulons. Le rat s’imagine : d’abord rat de bibliothèque, littéralement, puisqu’il se présente à la reine comme l’ancien « bibliothécaire de [son] père, le grand cacique Patorouzou » (p. 242), puis agent secret, et enfin chercheur de pétrole. Au début et peut-être à nouveau à la fin, le rat « occupe le rôle du “civilisé”56 » (D’Altilia, 2023, p. 58 ; ma trad.). On pourrait donc croire qu’il personnifie les petites gens lettrées, en l’occurrence livrées à la voracité des élites politiques qui les considèrent comme des « parasites » (La Pyramide !, p. 254) dont la vie peut être marchandée. La reine propose par exemple d’« échange[r] la vie du rat contre le couteau et le canif » (p. 264). Lorsque le jésuite « exige le rat » (p. 280), ce dernier rappelle des valeurs a priori partagées :

Rat. — MAIS C’EST INHUMAIN [de manger les autres], OH MA REINE !

Reine. — D’ABORD, VOUS N’ÊTES PAS UN HUMAIN, VOUS AUSSI VOUS AVEZ BIEN MANGÉ POUR RESTER EN VIE. LA VIE, ÇA SE MANGE. COMME LE RESTE, D’AILLEURS.

Rat. — JE ME PLAINDRAI AU MINISTÈRE DE LA LITTÉRATURE, DONT JE SUIS MEMBRE ! VOUS ME PRENEZ POUR UN SIMPLE RAT TANDIS QUE J’AI FAIT CARRIÈRE ! (p. 256)

44Comme on le constate, le rat ne se pose pas en résistant politique face à l’oppression ou en modèle de culture et de raison face à la barbarie, mais clame son importance. Si la pièce dénonce la cruauté des élites politiques, elle n’érige pas pour autant le peuple en modèle de vertu ou de clairvoyance. Les habitants du royaume se livrent non seulement au cannibalisme – les gens « se mangent même entre eux » (p. 255) –, mais ont encore mis la main sur la vache sacrée : le jésuite la leur a « échangée […] contre leurs âmes » (p. 280) avec la complicité de la princesse, qui a « une commission sur les âmes » (p. 281).

45Cela ne signifie pas que l’engagement politique serait absent de la pièce. Il est par exemple signalé que « les Espagnols […] ont tout volé » aux Incas « pour construire l’Argentine » (p. 244). Par ailleurs, si l’on excepte la faible punition finale du rat (dont l’innocence est pourtant loin de s’imposer), que la famille royale décide d’abandonner dans la pyramide57, la pièce prend la forme d’une manière de fable morale, étant donné le sort réservé d’une part au faux vendeur d’eau – qui tire profit de la sécheresse non pas en apaisant la soif du peuple, mais en cherchant du pétrole58 –, d’autre part à la reine, à la princesse, au jésuite et à la vache sacrée :

Rat. — […] LA REINE DÉESSE INCA TAC TOC S’ENTERRA DANS LE DÉSERT EN COMPAGNIE DE SA FILLE PALALALO ET DE SES INTIMES CHERCHANT À REVENDRE UNE VESSIE D’OR NOIR […], MAIS, TENAILLÉS PAR LA SOIE [sic, probablement la soif] LA VACHE ÉPUISÉE DE SON LAIT, ILS BURENT DE LEUR NOIRE VESSIE ET ILS MOURURENT EMPOISONNÉS […]. UNE AUTRE LÉGENDE VEUT QU’ILS S’ENTRE-MANGÈRENT. (p. 302)

46Moins de trois ans après la publication du rapport Meadows (1972) et du premier Sommet de la Terre à Stockholm (1972), cette tirade ultime du rat n’évoque pas seulement les « légendes » anciennes, mais aussi les inquiétudes contemporaines quant à la survie dans un monde naturel qui devient hostile d’une nouvelle manière. C’est également ainsi que l’on peut lire cette réplique de la reine qui, par sa longueur et par sa dimension narrative – avec un usage frappant du passé simple et une rupture étonnante au futur simple –, contraste fortement avec le reste du dialogue :

Reine. — […] MON ANCÊTRE LA REINE PILILILI FIT PLEUVOIR SES LARMES SUR NOTRE TERRE, ET D’UNE DES GRAINES DE NOTRE TERRE SORTIT LE PREMIER POISSON. MAIS SA FILLE PALALALA CHASSA LES POISSONS […] FINALEMENT LES POISSONS ACCEPTÈRENT DE REVENIR SI JE FAISAIS LE SACRIFICE DE MA FILLE. À CE MOMENT-LÀ JE PLEURERAI TANT DE LARMES QUE […] LA MER SE REFERA SUR LA TERRE INCA ET LES POISSONS REVIENDRONT VIVRE JOYEUX AVEC NOUS ! ET C’EST TRÈS BON, CROYEZ-MOI ! J’EN AI MANGÉ UN DANS MA JEUNESSE ! (p. 275)

47La présence ou l’absence de poissons ne représente aux yeux de la reine aucune valeur en soi : la vie joyeuse que ces animaux partageraient avec les humains paraît une projection unilatérale du plaisir (gustatif) d’une prédatrice sur ses proies. La reine l’affirme très directement : « mon lien avec le monde est le pouvoir » (p. 248). La satisfaction de ses besoins et de ses désirs semble sa seule motivation, qui justifie l’ensemble de ses actions et sa manière de comprendre le monde. Cela peut d’ailleurs expliquer sa mauvaise gestion des ressources naturelles, qui conduit à la famine. La reine est ainsi prête à manger la vache sacrée, qui est pourtant la dernière vache du royaume59, ou à « l’échanger contre du caviar » (p. 275).

48Malgré l’extinction massive des animaux marins60 et la sécheresse qui prive également les humains d’eau potable, la reine ne parvient pas à modifier son logiciel. La mort des Aztèques, ses « cousins », dans un « cataclysme » (p. 258), n’y change rien. La reine n’assimile d’ailleurs pas la situation de son pays à une véritable catastrophe :

Reine. — UN CATACLYSME ? POURVU QUE ÇA N’ARRIVE PAS CHEZ NOUS ! (p. 258)

49Cela étant dit, le contenu de la pièce gagne à être directement rapproché des procédés dramaturgiques mis en œuvre. Le rapport égoïste de la reine au monde offre en effet l’occasion de renversements constants d’alliance avec sa fille ou son mari (également égoïstes) pour l’accaparement du pouvoir, des richesses ou des ressources naturelles. Le rat n’est pas la seule cible de leurs conspirations – il tente d’ailleurs d’en profiter en s’alliant à la reine ou au jésuite contre les autres membres de la famille royale. Ces retournements de situation ajoutent à la série des révélations déjà signalées, qui font notamment passer le rat du statut de proie animale à celui de prédateur économique. Leur nombre et leur fréquence installent une surprise quasi permanente – au point que la notion de surprise perd une partie de sa pertinence pour en parler –, et interroge à vrai dire la consistance de la fiction représentée.

50Il faut sans doute mettre en lien cette dynamique avec le fait que l’histoire de la pyramide est explicitement désignée, à la fin de la pièce, comme la production imaginaire d’un rat qui s’ennuie et qui cherche à « supporter [s]on désarroi devant la monotonie de [s]on existence » (p. 302). De ce point de vue, La Pyramide ! peut être interprétée comme parlant avant tout du rôle et du fonctionnement de l’imagination. À ce titre, il n’est pas indifférent que le rat s’affirme poète : l’animal aurait « fait carrière » en ayant « publié un volume de vers » (p. 256). Son livre ne contient en réalité qu’« une seule phrase » au demeurant peu poétique, à savoir : « les jésuites sont des femmes » (p. 270). Au-delà de l’effet de surprise et de la portée humoristique de l’épisode, il importe de voir que cet heptasyllabe ou octosyllabe relance l’action, non seulement en participant au développement du dialogue, comme toute réplique, mais encore, à un autre niveau, en formulant une nouvelle possibilité narrative. Prenant acte du fait que le vers du rat serait un « poème vrai » (p. 270), la reine déclare en effet, à propos de son mari le jésuite :

Reine. — IL EST UNE FEMME ? MAIS ALORS IL EST LA MÈRE DE MA FILLE ! ILS VONT S’ALLIER ENTRE ELLES POUR ME DÉTRÔNER ! (p. 270)

51Plus tard, entrant en possession de l’« unique exemplaire » du livre du rat, le jésuite s’exclame :

Jésuite. — ÇA ME DONNE UNE IDÉE ! J’AI UN DOCUMENT ! JE SUIS LA PROPRIÉTAIRE DE LA MOITIÉ DE LA PYRAMIDE ! NOUS SOMMES SŒURS !

Reine. — MAIS JE SUIS L’AÎNÉE ! JE VAIS VOUS SACRIFIER À LA LUNE ! (p. 282)

52On peut reconnaître dans ces extraits un principe ludique : comme dans les exercices d’improvisation où il est interdit de dire « non », la proposition du rat et celle du jésuite sont acceptées par la reine au titre de nouvelles réalités. Celles-ci ne supplantent pas les anciennes, mais s’y ajoutent, ce qui permet au jésuite d’être tantôt un homme dont la « religion » ne l’autorise à faire des « alliances qu’entre hommes » (p. 268), tantôt une femme, admise par les autres comme telle. Par effet de superposition, il devient alors la mère de sa fille.

53Dans le texte, l’identité animale ou humaine du rat entre dans cette logique de labilité identitaire61 : de même que la reine Tac Ta Boum Tac Toc s’appelle aussi Pépita, que la princesse Palalale s’appelle également Palalalo ou encore Palalalou – qui est également le prénom du père de la reine –, le rat est tantôt un « rongeur » (p. 284) qui peut se déplacer « dans les étagères », tantôt un être parlant « la même langue » que les humains – à savoir « l’indien » –, et disposant d’un corps qui lui permet de remplir les fonctions de bibliothécaire et de « petit rat », c’est-à-dire de « mousse » dans « la caravelle du signore Christophoro Colombo » (p. 242). La frontière entre les humains et les autres animaux n’est affirmée que pour être transgressée. Le rat et le jésuite, qui ont le même nom de famille – Sanchez –, pourraient d’ailleurs être parents, s’ils n’étaient pas originaires d’endroits différents :

Rat. — NOUS NE SOMMES PAS COUSINS, MON PÈRE. VOUS ÊTES DE BELLAO ET MOI DE SOLEAD. (p. 296)

54De même, rien n’empêcherait la reine et le rat de procréer :

Rat. — […] RÉFLÉCHISSEZ, LE JÉSUITE VOUS A DONNÉ UNE SEULE FILLE EN CINQ ANS DE MARIAGE. MOI, D’UN SEUL COUP, JE VOUS DONNERAIS CINQ RATS ! (p. 271)

55Dans La Pyramide !, l’identité spécifique du rat s’avère aussi indécidable que les personnages sont indécis à son sujet : le jésuite affirme que « c’est un rat ! » (p. 260), puis, en s’adressant au rat qui déclare n’être « qu’un rat », que « ce n’est pas certain. Il reste à prouver que vous [le rat] n’avez pas d’âme » (p. 263). Cet échange fait bien sûr écho à la question raciste de la hiérarchie des âmes humaines, que la culture populaire du XXe siècle a associée à la colonisation de l’Amérique du Sud par l’Espagne. Mais comme je l’ai déjà signalé, la pièce est loin d’ériger le rat en allégorie univoque des peuples vaincus et opprimés. Même si le rat est celui que tout le monde abandonne à la fin, même s’il est celui qui hante au propre et au figuré la pyramide (en jouant le fantôme ou en imaginant l’histoire de ses anciens propriétaires), la pièce est loin de le présenter uniquement comme « le fantôme éternel qui ronge la conscience des peuples dominateurs62 » (Godard, 1975, n.p.). En effet, le rat se déclare au service de l’Espagne avant d’avouer qu’il cherche du pétrole ; auparavant, il avait aussi expliqué s’être offert « des vacances en Cadillac dans l’Empire inca » (La Pyramide !, p. 276) « par nostalgie des peuples primitifs » (p. 277).

56Le sens allégorique ou satirique du rat, que la succession des contre-propositions met constamment à mal, trouve en définitive son ancrage le plus fort dans la figure de Copi, qui le joue sur scène en 1975 et qui lui confère, par ce biais, une identité au moins théâtrale. Le rat fonctionne ainsi, sur le mode de l’autodérision, comme une satire de l’auteur, qui est d’ailleurs loin de disparaître sous son maquillage63. Copi, à l’instar de ce « petit rat » qui a traversé l’Atlantique (dans l’autre sens64), se sert de sa « sensibilité spéciale » (p. 302) pour imaginer – en rat de bibliothèque, en membre du « Ministère de la littérature » et en gardien de musée qui s’ennuie – l’histoire survoltée de la pyramide.

57Les indécisions fictionnelles, les surprises en cascade et l’allure d’improvisation généralisée du texte offrent par ailleurs l’occasion d’investir pleinement la dimension ludique de la performance théâtrale, dans laquelle la pièce semble trouver sa logique. Comme le montre une brève vidéo disponible sur Internet65, sur scène les comédiennes et comédiens de La Pyramide ! sont énergiques, dansent, chantent. La performance de ces « acteurs en pleine forme » donne à la critique Colette Godard l’impression de les voir « flotter au hasard, sans lien, sans idée directrice » (1975, n.p.). Si l’on a le texte en tête en regardant la vidéo, on s’aperçoit que Myriam Mézières, qui joue la princesse au premier acte, et Hilcia d’Aubeterre, qui joue la reine, s’échangent leur rôle au deuxième acte. Cette interversion est confirmée par Colette Godard. Elle ajoute sans doute à l’effet de contingence du représenté, qui cède au caractère ludique de la représentation. Dans la vidéo, Myriam Mézières déclare : « Les personnages des pièces de Copi sont des personnages asexués ou bisexués. Enfin, si vous voulez, un homme comme une femme peuvent les jouer » (2:51-3:00). La séquence suivante montre la vache sacrée, représentée par un comédien portant des boucles d’oreille et un haut décolleté pour femme, le dos et les jambes dénudés, en talons, et traînant derrière lui l’arrière-train, monté sur roulettes, d’une vache en carton ou papier mâché.

58Il convient de remarquer que le déguisement en vache sacrée s’avère ici bien moins subversif que le travestissement en femme qui, en reprenant certains codes de l’expression du genre féminin, les expose comme tels. Pour le dire simplement, cette représentation scénique d’un animal par un humain n’introduit aucun « trouble dans l’espèce », si l’on ose jouer avec le titre du fameux essai de Judith Butler ([1990] 2005). C’est d’autant moins le cas qu’au préalable, dans le spectacle, la présence scénique (imprévue par le texte) d’un chat vivant réaffirme, sans confusion possible, la distinction entre les humains et les autres animaux. De ce point de vue, la présence du chat peut sembler entrer en tension avec l’hésitation que le texte organise à propos de l’identité animale ou humaine du rat. Or, ce brouillage fictionnel des identités, dans La Pyramide !, est aussi – et peut-être surtout – un jeu avec le principe de la représentation théâtrale. En racontant l’histoire d’un rat qui est également un humain, le texte de la pièce anticipe, si l’on veut, le fait qu’un comédien prêtera ses traits à l’animal lorsque la pièce sera jouée – ou rappelle que le rat était joué par Copi, si le lecteur ou la lectrice engage ce que l’on peut nommer une lecture comme théâtre au passé66. Pour Copi, il s’agit probablement d’exploiter dans l’écriture le plaisir du jeu théâtral et du faire semblant. Sur scène, le chat fait précisément voir par contraste, en un sens, ce jeu de faire semblant.

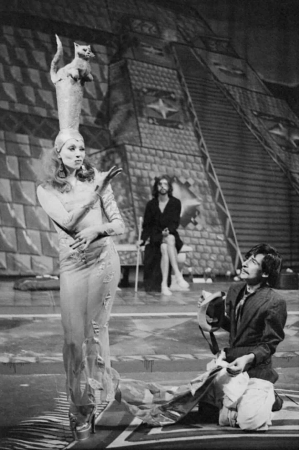

59J’aimerais encore ajouter quelque chose à propos de ce chat, qui n’est pas sans rapport avec ce qui précède, mais qui oblige à un petit détour par des photographies du spectacle. On peut voir ci-dessous Myriam Mézières qui manipule l’animal et qui fait notamment mine de lui manger la patte (on aperçoit une partie de cette interaction dans la vidéo signalée précédemment).

La princesse (Myriam Mézières) et un chat noir, dans La Pyramide ! de Copi, mise en scène de l’auteur, Paris, Théâtre Le Palace, 1975. Photographie : © Agence Marée-Breyer. Disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b106044720/f14.item.

60Dans Le Monde, Colette Godard qualifiait le chat de « désabusé » (1975, n.p.) – terme qui, au-delà de la lucidité ou du découragement qu’il peut signifier, met aussi à distance, dans son signifiant, un « abus » signalé en creux. On imagine ce chat entraîné à ce type d’acrobaties publiques67, mais on peut légitimement s’interroger sur le plaisir qu’il en retire. Sur un plan rapide de la vidéo prémentionnée (2:07-2:09), on peut voir que l’animal était équipé d’un harnais rouge durant la scène du banc. Une photographie de l’arrière-scène le montre couché sur un coussin, où il semble attaché : une façon, sans doute, de s’assurer qu’il ne faussera pas compagnie à ses maîtres.

Un chat noir, dans La Pyramide ! de Copi, mise en scène de l’auteur, Paris, Théâtre Le Palace, 1975. Photographie : © Agence Marée-Breyer. Disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b106044720/f11.item.

61La présence du chat et l’intérêt, voire la vigilance qu’elle éveille dans le public ne sont pas sans effet sur l’appréhension du spectacle. Le chat attire déjà une partie de l’attention si l’on choisit de penser qu’il participe à la performance sans en être dérangé le moins du monde ou qu’il en retire du plaisir. Si l’on juge que le chat subit de la maltraitance ou si l’on se demande ce qu’il en est vraiment, le « dérangement », voire le « scandale68 » (Köhring, 2016, p. 248 ; ma trad.) dont sa présence est porteuse peuvent s’imposer avec insistance. Dans tous les cas, le chat est susceptible d’orienter l’attention de certains spectateurs et spectatrices sur l’espace et le temps de la performance scénique (la comédienne tenant un chat), plutôt que sur le représenté (la princesse qui tient un chat) ou que sur le processus de représentation (la comédienne jouant la princesse qui tient un chat, en tenant un vrai chat sur scène)69. On peut même cesser totalement de considérer la fiction représentée. Cet aspect doit être mis en lien avec l’esthétique performative, précisément, de ce type de spectacle, qui joue volontiers avec les mécanismes de la représentation théâtrale et le principe du faire semblant.

62Cela étant dit, la présence du chat ne se justifie pas uniquement en termes d’esthétique théâtrale. Sa participation et sa manipulation apparemment contraintes proposent en effet une manière d’allégorie concrète des relations de pouvoir qui, sous d’autres formes, sont au cœur de La Pyramide ! tout en étant déjouées dans le dialogue (notamment par les renversements successifs d’alliance entre les personnages) : le chat leur donne du corps, si l’on veut. Cette hypothèse se fonde aussi sur le deuxième costume de la reine.

Myriam Mézières (la reine), Andrew More (le jésuite) et Copi (le rat), dans La Pyramide ! de Copi, mise en scène de l’auteur, Paris, Théâtre Le Palace, 1975. Photographie : © Agence Marée-Breyer. Disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b106044720/f8.item.

63La coiffe surmontée d’un chat factice que Myriam Mézières porte au second acte, lorsqu’elle joue la reine, semble faire écho au vrai chat qu’elle portait dans ses bras à l’acte précédent, lorsqu’elle jouait la princesse. Les deux chats étant de couleur différente, on ne peut pas en déduire que le chat vivant du premier acte aurait été tué (dans la fiction), puis empaillé et fixé sur la coiffe du second acte. D’ailleurs, le chat vivant paraît toujours sur scène : outre que l’on croit l’apercevoir à la fin de la vidéo (3:15), on devine sur d’autres photographies qu’il se cache des projecteurs derrière un pied du banc (on voit une masse noire liée par une laisse au coussin).

Copi (le rat), un chat noir (derrière le banc), Myriam Mézières (la reine), Andrew More (le jésuite) et Hilcia d’Aubeterre (la princesse) dans La Pyramide ! de Copi, mise en scène de l’auteur, Paris, Théâtre Le Palace, 1975. Photographie : © Agence Marée-Breyer. Disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b106044720/f8.item.

64Il n’est cependant pas interdit d’imaginer que le (vrai) chat court le danger (fictionnel) de finir comme son (faux) congénère – scénario imaginaire qui fait écho à l’histoire imaginée du rat que les habitants de la pyramide croient, au début de ce même second acte, avoir tué et mangé, et dont la queue a été transformée en un objet (une cravache).

65Ce qui importe ici, c’est que ce lien entre les deux chats se développe sur le plan de la fiction représentée (le danger existe dans la fiction), mais qu’il se nourrit de la charge attentionnelle et émotionnelle générée dans le public sur le plan de la performance (par la vue du vrai chat)70. Pour le dire autrement, la présence du chat vivant informe l’interprétation de la fiction représentée et peut susciter des émotions qui accompagnent, voire engagent l’attention du public. Ce ne sont sans doute pas les mêmes émotions, ou pas avec la même intensité ou le même relief, que provoquent les menaces adressées au rat durant tout le premier acte, y compris au moment de son (faux) meurtre. De fait, les sanglots du fantôme du rat et sa silhouette au début du second acte – il « porte des chaînes et […] fait sans cesse le tour de la pyramide enveloppé d’un drap blanc » (p. 287) – signalent le caractère factice et burlesque de la scène. Il en va autrement de la situation du (vrai) chat.

66On peut se demander dans quelle mesure la présence du chat peut agir sur notre interprétation de la satire que Copi semble proposer de lui-même, non plus seulement en tant qu’individu et que poète, mais aussi en tant que metteur en scène. Autrement dit, l’utilisation de cet animal sur scène ajoute-t-elle une dimension supplémentaire au développement narratif de la fiction représentée, qui fait rapidement passer le rat du statut de victime inoffensive à celui de possible complice, par opportunisme, du jésuite ou de la reine, puis à celui de chercheur interlope de pétrole (matière qui causera en l’occurrence la mort de la famille royale et de la vache sacrée), et enfin à celui de gardien de musée qui s’ennuie et dont l’imagination semble inoffensive en tant que telle, mais s’avère pour le moins turbulente et imprégnée de violence ?

Enjeux théâtraux des dramaturgies animales

67Aucune des trois pièces dont il a été question n’est animaliste, au sens où aucune ne développe de propos explicite sur les relations de l’humain aux autres animaux qui irait dans le sens d’une prise en compte des intérêts de ces derniers. Chez Roland Schimmelpfennig, le déséquilibre occasionné au Royaume des animaux par la disparition du zèbre est avant tout dramaturgique : en faire une allégorie de la déstabilisation des écosystèmes naturels à la suite de l’extinction de certaines espèces serait sans doute excessif. Chez Copi, la désertification des sols et la disparition des poissons, puis le cataclysme causant la mort des Aztèques et la mort de la famille royale inca par ingestion de pétrole évoquent les conséquences existentielles des activités humaines sur l’environnement, mais s’avèrent finalement explicitement désignés comme des produits de l’imagination d’un individu qui y trouve le remède à son ennui. La pièce d’Edmond Rostand est plus ambiguë. Chantecler loue son « propriétaire […] végétarien », « homme étonnant » qui offre affection et protection à ses « bêtes » (I, 6), tandis que les oiseaux dénoncent « l’homme injuste » qui leur lance des pierres (IV, 1). Le chien Patou, pour sa part, déplore que la « race méchante » des humains s’attaque à l’« arbre qui chante » du rossignol (IV, 7). Mais au-delà du décentrement imaginaire proposé, à quel point s’agit-il d’une vraie dénonciation de l’alimentation carnée et de la chasse ou du braconnage, ou d’un plaidoyer pour la collaboration avec certaines espèces animales dans les cultures agricoles ?

68Il est difficile d’estimer la manière dont ces pièces intègrent et affectent ce qu’Una Chaudhuri appelle la « zooësis », c’est-à-dire « le discours d’animalité dans la vie humaine, dont les effets imprègnent notre existence sociale, psychologie et matérielle », et qui « comprend nos interactions réelles et imaginaires avec les animaux non humains71 » (2003, p. 647 ; ma trad.). L’analyse des relations de ces pièces avec un tel « discours » implique en effet de prendre en compte une quantité très importante de données, à commencer par l’histoire des mises en scène de ces textes. Il est par exemple possible que le propos du texte de Chantecler entre en tension avec sa création théâtrale. Pensons en effet aux « 900 kilos » de plumes – selon une estimation confirmée par « Mme Leveau, plumassière » – qui ont été nécessaires à la réalisation des « 195 costumes rien que pour Paris, soit, avec les tournées, près de 580 » (Basset, 1910, n.p.). Il conviendrait d’enquêter sur leur provenance. L’industrie plumassière, florissante au tournant du XXe siècle, a été la cible de nombreux discours de défense des animaux et même accusée de participer directement au déclin et à l’extinction de certaines espèces sauvages, avant de développer des élevages qui permettent un prélèvement des plumes au moment de la mue des individus (Monjaret, 2008). Au-delà de cet exemple, il importe de remarquer qu’aux XXe et XXIe siècles, la production matérielle des spectacles et des tournées met régulièrement en tension la zoopoétique et la « zoopoéthique » (Simon, 2017), avec une divergence entre ce que Julie Sermon (2021) a appelé le « nouage thématique » et le « nouage pragmatique » : ce qui est dit ne correspond pas toujours à ce qui est fait.

69La tension qui s’opère au moment de la mise en scène peut aussi se développer sur un tout autre niveau : faire jouer des personnages d’animaux par des humains peut confirmer leur portée allégorique ou satirique, tout en proposant des analogies ou des correspondances sensibles entre les corps humains et ceux d’autres animaux (Chantecler), ou tout en suscitant une attention renouvelée à l’animalité propre des comédiennes et comédiens (Le Royaume des animaux). Par ailleurs, la mise en scène d’un texte comme La Pyramide !, qui représente un personnage d’animal à la portée critique ou allégorique incertaine, peut réintroduire une dimension satirique plus claire. Son utilisation d’un animal vivant, imprévue par le texte, met en évidence le jeu de faire semblant dans lequel sont engagés les comédiennes et comédiens et s’avère susceptible de véhiculer une charge attentionnelle et émotionnelle qui informe la réception et peut-être l’interprétation de la fiction représentée.