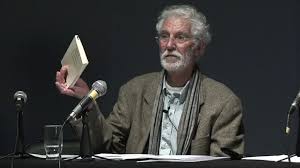

Jean-Yves Pouilloux (1941-2018)

par Ariane Bayle

Nous avons perdu un ami. Jean-Yves Pouilloux s’est éteint le 27 novembre 2018. Spécialiste de littérature française du XVIe siècle, notamment de Montaigne, mais aussi de littérature contemporaine, il était Professeur émérite à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Depuis les années 1990, avec Betty, sa dernière épouse, il vivait en Béarn. Dans leur grande maison de Biron, près d’Orthez, ils accueillaient leurs enfants respectifs, petits enfants et amis de passage avec une générosité sans limite. Ils étaient profondément heureux de voir se recomposer cette tribu, chaque été, malgré les soucis de santé qui s’accumulaient. La mort de Betty, en février 2015, avait laissé Jean-Yves profondément désemparé, quoi qu’il dise de son goût pour la solitude. Il continuait de faire vivre cette maison, de s’occuper du jardin, de lire et d’écrire, en mémoire de la femme qu’il aimait. Cet automne, une infection nosocomiale contractée après une opération de la hanche aura eu raison de sa résistance.

Avant de connaître ce relatif apaisement aux côtés de Betty, Jean-Yves avait été un homme certainement tourmenté, un homme d’engagements et de combats aussi. En 1971, au moment de la création de l’Université Paris 7, il avait quitté la Sorbonne où il occupait les fonctions d’assistant pour participer activement à la création de l’U.E.R. « Sciences des textes et des documents » (STD). Avec Marie Depussé et André Lacaux, il en était devenu une personnalité fédératrice. Ensemble, dans ces années expérimentales, ils développent une conception décloisonnée des études de lettres et sciences humaines. Ils donnent notamment une place inédite à la psychanalyse, en particulier à Lacan. Avec ses proches amis, Pierre Pachet et Patrick Hochart, mais aussi avec Françoise Gaillard, Pierre Chartier, Jean Delabroy, Maurice Laugaa, et plus tard Julia Kristeva, Francis Marmande, ils donnent un singulier éclat à ce département.

Jean-Yves n’avait pas un goût prononcé pour les institutions académiques et n’était pas sensible au lustre de la carrière universitaire. Il connaissait ce milieu depuis l’enfance, s’y était frotté mais semblait toujours affirmer le désir de faire un pas de côté, préférant les trajectoires ondoyantes aux parcours rectilignes, et décriant volontiers les pesanteurs de la structure universitaire. Il n’aimait rien tant qu’éveiller la pensée dans l’esprit des autres, ses étudiants, ses amis, mais aussi les habitants d’Orthez qui venaient assister aux « cafés philo » qu’il animait dans sa région. Comme Montaigne, son auteur de prédilection, il était particulièrement attentif aux commencements de la pensée.

Jean-Yves était né à Moncoutant dans les Deux-Sèvres dans une famille protestante du côté paternel. Son enfance avait été marquée par de longs séjours en Grèce où son père, l’helléniste et archéologue Jean Pouilloux (1917-1996), travaillait à l’École française d’Athènes. Il évoquait avec une joie sans mélange les étés passés sur l’île de Thasos où son père menait des fouilles. C’est là qu’il avait appris à nager ; c’est là aussi qu’il dénichait de petits scorpions dans les pierres pour faire peur aux adultes. Peut-être ce contact précoce avec la lumière grecque lui a-t-il donné une sensibilité particulière aux nuances du jour, aux entre-deux qui font douter de ce que l’on voit. A Lyon, où son père est devenu Professeur de grec à la Faculté des Lettres et où il fondera la Maison de l’Orient méditerranéen, Jean-Yves fait de brillantes études (Lycée Ampère, khâgne au lycée Du Parc), mais il garde le souvenir de relations conflictuelles avec un père qu’il jugeait trop autoritaire. Il entre à l’ENS de la rue d’Ulm en 1961 et passe l’Agrégation (de Lettres Classiques, cela va sans dire) en 1964. Il se marie jeune. De cette première union, naît en 1967 sa fille Hélène.

Nommé assistant à la Sorbonne en littérature du XVIe siècle, il commence une thèse sur Jean Bodin sous la direction de V.-L Saulnier, qui n’apprécie guère son engagement politique très à gauche. Il n’achèvera pas cette thèse mais publiera en 1969, chez François Maspéro, un livre brûlot qui ouvre une nouvelle époque dans les études montaignistes : Lire les Essais de Montaigne. L’ouvrage mène une attaque en règle des lectures de Montaigne consistant à faire des Essais un livre de sagesse, un chef-d’œuvre certes désordonné mais dont on pourrait aisément extraire des aphorismes, des leçons de morale. Son dialogue ininterrompu avec l’œuvre de Montaigne se poursuivra dans différents livres, notamment Montaigne : l’éveil de la pensée (Champion, 1995) et Montaigne, une vérité singulière (Gallimard, « L’infini », 2012). Avec d’autres, notamment Terence Cave, Michel Jeanneret et André Tournon, il contribue à revivifier l’interprétation de Montaigne en cherchant à décrire une pensée dans le mouvement de son énonciation, ouverte au travail de l’inconscient et à la polysémie. Au cours des années 1970, il commence à écrire sur la littérature contemporaine. Il devient une relation amicale de Georges Perec, publie divers articles sur lui, assume la fonction de Président de l’Association Georges Perec autour de 1990. Il publiera aussi des articles sur Raymond Queneau, dont il a commenté Les Fleurs Bleues (Foliothèque, 1999), sur Ponge, Borges (Fictions en Foliothèque, 1992), Jean Paulhan et Nicolas Bouvier, dont plusieurs sont rassemblés dans son dernier opus, L’Art et la formule (Gallimard, « L’Infini », 2016).

Son attention aux détours surprenants de la pensée et sans doute aussi une capacité d’écoute singulière des difficultés existentielles les moins traduisibles, l’ont parfois entraîné loin des sentiers académiques : ainsi, un peu avant que ne commence l’aventure de STD à Paris 7, il intervient avec Marie Depussé à la clinique de La Borde, fondée par le psychiatre Jean Oury, praticien de la psychothérapie institutionnelle, inspirée par l’antipsychiatrie. Il fera lui-même une analyse avec François Perrier. Les séjours d’enseignement qu’il fit aux Etats-Unis, à l’Université de Santa Barbara en Californie (1976-1979 ; puis 1981) sont aussi l’occasion pour lui de s’intéresser de près à la condition des Sioux Oglalas du Sud-Dakota, qu’il fréquente et auprès desquels il disait avoir passé des heures mémorables.

Il y avait en Jean-Yves quelque chose de l’aventurier. Sa haute stature, sa voix grave impressionnaient naturellement. Mais il semblait embarrassé par cette autorité qu’il dégageait, lui qui redoutait l’artifice des postures. Il était fait pour l’exercice physique. Il aimait par dessus tout la montagne, faire l’ascension de sommets, dans les Alpes puis dans les Pyrénées. Il aimait les gestes du travail, la connaissance par l’expérience concrète. Il décrivait ainsi parmi ses plus beaux souvenirs les travaux agricoles auxquels il participait, du matin au soir, avec ses fils, Jérémy et Jean-Baptiste, en Lozère, près du Bleymard, chez des amis exploitants. Il passa une quinzaine d’étés à faire les foins, à s’occuper du troupeau, nettoyer l’étable et couper du bois.

Mais c’est à d’autres gestes qu’il consacra une grande partie de ses dernières reflexions critiques : ceux de son ami, le peintre Alexandre Hollan, qu’il aimait voir peindre ses arbres et « vies silencieuses ». Dans les vingt dernières années de sa vie, les réflexions critiques de Jean-Yves, nourries par la lecture de Proust et des derniers textes de Merleau-Ponty, mais aussi par la pensée de Tchouang-Tseu, interrogent sans relâche la complexité des opérations qui se nouent dans l’expérience esthétique. Il cherche à décrire une conversion du regard permettant de retrouver la vérité de la perception, une forme d’adéquation de soi au monde. À certains de ses amis farouchement rationalistes, qui critiquaient avec tendresse un goût inavouable pour la spiritualité dans ses derniers écrits, il répondait qu’il n’aimait pas ce mot de « spiritualité » à cause de ses relents ecclésiastiques, de son appareil de rituels et de croyances. Il était profondément agnostique mais cela ne l’empêchait pas de chercher l’invisible ici et maintenant. Pour lui, ouvrir un peu mieux les yeux n’était en rien une attitude mystique mais la seule attitude réaliste possible. Cette manière de conduire son regard, d’être attentif à l’instant présent – comme la pratique régulière de la méditation l’y exerçait – le dernier texte de L’Art et la formule, « Sans titre », l’exemplifie parfaitement. Jean-Yves décrit le face à face entre un arbre, un frêne, « être frêle et léger aux feuilles aérées » et lui, « non moins frêle et fragile, mais pesant et terrien ». La nuit vient, il rêve au sujet de cet arbre, se rappelle toute une série de croyances sur les végétaux, des classements, des cas singuliers, pour finalement mieux se délester de ce savoir. Ses derniers mots décrivent un point d’équilibre dans la perception, un bonheur existentiel, qu’il nous est donné d’atteindre en de rares moments, un instant où coïncident « l’éphémère et l’éternel » pour reprendre un mot de Georges Perec :

« Et voici que dans la nuit qui gagne l’espace tout entier, un souffle d’ombre me baigne et m’accueille à la fourche de ses branches inflexibles. Les étoiles se sont levées, beaucoup clignotent ; juste à la cime du frêne presque invisible le signe du berger à la fois orange et bleu règne sur tout ce pan de bleu si noir qu’on le touche. Dans la clarté opalescente de la nuit d’été, un arbre inscrit en moi palpite faiblement, à peine perceptible, et je sens que c’est lui qu’il me faudrait entendre, trace déposée dans le cheminement du jour, qui est la vérité de mon regard et que je ne connais pas. »

Merci à Claude Burgelin pour les informations données.

Ariane Bayle (Lyon)