Réécriture, lecture, censure

par Paolo Tortonese (Université Sorbonne nouvelle), le 17 mars 2023

NDLR : Les opinions défendues dans cette tribune n'engagent que leur auteur et nullement l'équipe Fabula qui donne à lire ce texte au même titre que d'autres prises de position sur un sujet qui concerne tous les enseignants et éditeurs. Les lecteurs et lectrices sont invité.e.s à écouter au préalable l'intégralité de l'émission où prennent place les propos ici isolés.

"Le 10 mars dernier, dans l’émission Les Matins de France Culture consacrée au débat sur la question « Faut-il adapter les classiques à leur époque ? », Tiphaine Samoyault a défendu la décision de l’éditeur Puffin Books de modifier le texte des œuvres de Roald Dahl, et a considéré comme acceptable en général cette pratique et son application à toutes les œuvres du passé. On connait la polémique autour du choix de l’éditeur britannique, à laquelle a participé Salman Rushdie en dénonçant une « censure absurde » ; on connait également son volet français, avec la décision de Gallimard, de ne pas modifier la traduction française. Le deuxième intervenant dans la discussion radiophonique, Marc Weitzmann, a apporté bon nombre d’arguments éclairés et éclairants contre la nouvelle censure, si précis et convaincants qu’on pourrait considérer le débat clos, mais les idées exposées par Samoyault sont si choquantes et si dangereusement dans l’air du temps, qu’elles appellent une discussion large et approfondie.

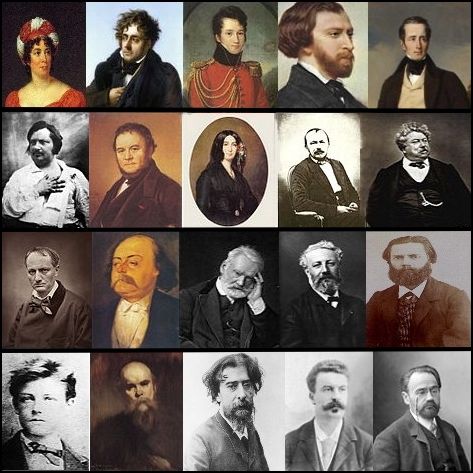

Les spécialistes de littérature du XIXe siècle ont été particulièrement émus par la phrase : « Moi, je n'enseigne pas la littérature du XIXe siècle, Dieu merci ! », qui était le point d’orgue d’un bref réquisitoire contre la littérature d’un siècle entier :

« Il y a toute une littérature qui porte des valeurs extrêmement normatives. Quand on regarde la littérature du XIXe... Moi j'ai beaucoup de collègues et d'amis qui enseignent la littérature du XIXe siècle et qui trouvent ça très difficile à l'université. Même s'ils ne pratiquent pas la réécriture, ils trouvent cela très difficile, par exemple de voir l'antisémitisme chez Balzac, de voir l'invisibilisation des femmes ou l'instrumentalisation des femmes dans toute la littérature du XIXe, et ils trouvent que c'est devenu difficile. Et pas parce qu'on les empêche d'enseigner, mais parce que ces textes portent des valeurs qui sont détestables. [...] Moi, je n'enseigne pas la littérature du XIXe siècle, Dieu merci !, mais j'entends le malaise de certains de mes collègues qui trouvent difficile, si vous voulez, de répercuter ces valeurs-là. »

Le malaise est plus grand encore chez ceux qui, ayant lu Corinne, Indiana, La Femme de trente ans, Madame Bovary, Germinie Lacerteux, Nana, Une vie, ainsi que Middlemarch, Anne Karénine et Portrait de femme, n’arrivent pas à saisir la pertinence du mot invisibilisation. Et par ceux qui, connaissant les propos antisémites tenus par certains écrivains du XIXe siècle, pensent qu’il est utile que les jeunes lecteurs, nos étudiants, en soient informés, et que le devoir de mémoire peut s’exercer seulement si les documents sont conservés, connus et commentés.

On a le droit de préférer la littérature du XXe siècle à celle du XIXe, Céline à Hugo, par exemple, ou Brasillach à Zola, mais, si on est un professeur de littérature, on n’a pas le droit de propager des images aussi brutalement simplistes de l’histoire littéraire. On a le droit, et même le devoir, de considérer les images de la femme transmises par les romans que j’ai cités comme susceptibles d’une critique, mais pas de prêcher l’effacement de cette littérature, la destruction de la mémoire, le remplacement de textes authentiques par des textes édulcorés. La littérature parle du mal, de ce qui dysfonctionne, de ce qui fait souffrir : c’est son mérite.

Que veut-on finalement ? Que les futures générations ne soient plus au courant de l’existence du racisme, de l’esclavagisme, des oppressions contre les femmes, et de toutes les innombrables injustices dont est tissue l’histoire humaine ? Voulons-nous fermer les yeux, ou bien les tenir ouverts, être vigilants, critiques, attentifs ? T. Samoyault prétend qu’il ne s’agit que de changer quelques mots, je vous souhaite bon courage quand vous aurez à rééditer Sade selon les critères de Puffin Books.

Les arguments employés par T. Samoyault doivent nous faire réfléchir. Pourquoi s’étonner des censures d’aujourd’hui – dit-elle –, puisque la « réécriture » a toujours été pratiquée ?... Puisque toujours on a adapté la littérature du passé à la mentalité du présent ? Voici ses mots verbatim :

« Effectivement, il y a une peur de la réécriture en particulier en France, au nom d’une sacralisation de l’original qui est elle-même historique et qui n’est pas étrangère non plus à une certaine domination culturelle française. On pourra y revenir… parce que finalement la littérature a passé son temps à se réécrire, la réécriture est inscrite dans le processus même de la littérature, les anciens réécrivaient les plus anciens et ça a toujours été un mouvement assez ordinaire. »

D’abord, on s’étonne de l’emploi de l’argument d’autorité se fondant sur la tradition. À ce prix on pourrait légitimer n’importe quelle vilenie : un crime est-il justifié parce qu’il a été souvent commis ? Une bêtise cesse de l’être parce qu’elle est ancienne ? On s’ébahit qu’une progressiste ait recours à ce genre d’argument.

Le raisonnement est spécieux pour une autre raison encore. Par le terme réécriture, T. Samoyault désigne plusieurs pratiques différentes, qu’une spécialiste de littérature devrait savoir distinguer : la réécriture d’un mythe, d’un récit, à travers les siècles (les trente-huit Amphitryon comptés par Giraudoux), les mises en conformité avec le goût national (Roméo et Juliette se terminant par le mariage des amants…), les censures politiques contre ce qui dérange un pouvoir en place, les adaptations ad usum delphini, véritables censures morales portant prioritairement sur la sexualité, et enfin les traductions, qui peuvent infléchir volontairement le sens d’une phrase.

Considérer tout cela comme une seule et unique chose, c’est aller vite en besogne, pis encore, c’est mettre sur le même plan des phénomènes de création littéraire avec des phénomènes de répression politique, pour justifier les seconds par les premiers. Le fait que Racine ait réécrit l’histoire de Phèdre justifie-t-il la suppression par les éditeurs catholiques de certains passages de Paul et Virginie ? (roman pas assez chaste, à leurs yeux… !) Le fait que toute traduction est nécessairement non identique à l’original justifie-t-il l’altération volontaire du sens ? En traduisant Daphnis et Chloé, Amyot a supprimé la scène de l’initiation sexuelle de Chloé par Lycénion, parce qu’elle choquait la sensibilité des lecteurs ; c’était en 1559, il a fallu attendre 1810 pour qu’une traduction française la rétablisse et pour que les lecteurs ignorant le grec puissent en juger librement. Voulons-nous rebrousser chemin ? Ou préférons-nous choisir librement ce que nous voulons lire ou ne pas lire, approuver ou désapprouver ?

Un mot est particulièrement contestable dans les propos de T. Samoyault, l’adverbe toujours. Non, on n’a pas toujours censuré ; non, depuis plus de deux siècles on a rejeté la censure, on a défendu les droits d’auteur, on a établi des éditions critiques, on a voulu lire des textes exacts pour pouvoir exercer sur eux une lecture critique, lucide, documentée. D’une part le principe de la liberté d’expression, d’autre part l’historicisme ont opposé à l’effacement destructeur la volonté de tout connaître et de tout soumettre à un examen qui prenne en compte la diversité des cultures et des époques de production des textes. Le relativisme est proprement cette ouverture d’esprit vers le passé et vers l’ailleurs, qui nous fait prendre les réalités culturelles pour ce qu’elles sont, quitte à les critiquer, à mesurer notre distance par rapport à elles, à les déplorer. La lecture critique des textes existe au moins depuis que Lorenzo Valla a démontré l’imposture de la Donation de Constantin ; elle a progressé parmi mille obstacles à travers les siècles ; nous en avons plus que jamais besoin de nos jours, inondés que nous sommes par le storytelling des media, comme l’a justement montré Peter Brooks dans son livre le plus récent (Seduced by Story, The Use and Abuse of Narrative, NYRB, 2022).

Le sophisme est patent, et néanmoins pernicieux : on déploie d’abord une théorie de la traduction comme dévoiement inévitable, pour ensuite considérer comme légitime n’importe quelle falsification ; on théorise d’abord l’inexistence du texte exact et unique, à grands renforts de génétique, pour ensuite mettre sur le même plan la prise en compte des variantes et la modification délibérée de l’original ; on se gave de théories herméneutiques plus ou moins heideggériennes, pour ensuite recracher la doctrine selon laquelle toutes les interprétations se valent, comme tous les chats sont gris, la nuit. Cette grisaille est précisément ce qui nous opprime, et dans cette nuit nous nous refusons d’entrer.

La tartufferie consiste également dans la distinction entre la lecture savante et la lecture populaire. C’est comme si on disait : nous, les intellectuels parisiens, nous pouvons lire Gide en faisant la distinction entre le grand écrivain et le pédocriminel colonialiste, alors qu’eux, les Welches des banlieues, ne sauront pas le faire, les pauvres, c’est pourquoi il faut les mettre à l’abri des mauvaises influences. Croyez-vous encore, comme des milliers d’enseignants l’ont cru depuis l’alphabétisation de la France, qu’on peut transmettre à tous la culture de l’élite ? qu’on peut apprendre à tous à exercer leur lecture critique ? Quelle illusion, vous dit T. Samoyault, restez dans vos salons, ne faites pas d’efforts inutiles, le peuple pratique et pratiquera toujours la lecture naïve et soumise. On peut juste l’empêcher de s’exposer à de mauvaises influences, tout au plus lui suggérer de lire La Mare au diable, et encore…, il vaut mieux les limiter à Cendrillon. T. Samoyault reconnaît d’ailleurs ouvertement que la politique de la réécriture implique que l'on dissocie les lecteurs savants lisant les textes dans leur version première de la masse à qui on donne des textes édulcorés. Selon ses propres mots :

« Il y a quand même une grande différence entre cette littérature élitiste, pratiquée dans des milieux où on sait expliquer, et une littérature étudiée dans les écoles très largement… et on peut très bien envisager plusieurs éditions des textes, de la même manière qu’il y a plusieurs écritures des contes, plusieurs traductions d’un même texte… »

Une conception de la lecture se fait jour dans ces raisonnements. On se figure le lecteur, surtout lorsqu’il est jeune, comme un être passif, incapable de réagir, écrasé par les valeurs imposées par les œuvres, subjugué par la thèse morale ou politique de l’écrivain. Cela mériterait contestation sur plusieurs plans. D’abord, cette représentation de la lecture est caricaturale, elle exclut la possibilité de cerner ce qui nous déplaît, ce sur quoi nous ne sommes pas d’accord. Sur le plan idéologique, tout lecteur est capable d’approuver et de désapprouver. Des millions de lecteurs de Balzac ont lu ses romans sans devenir monarchistes.

Ensuite, sur le plan propre à la littérature et distinct de la pure et simple idéologie, les valeurs représentées dans une œuvre ne sont pas aussi univoques que le prétend Samoyault. La manière qu’a la littérature de « porter des valeurs » n’est pas celle d’un prêche ni d’un règlement d’internat militaire. L’ambivalence chère à Sigmund Freud n’est pas un vain concept, tous les lecteurs en font l’expérience intime, et toute la critique moderne a sondé les profondeurs de l’ambiguïté. Le sens d’une œuvre ne se réduit pas à sa thèse. Samoyault reproche aux œuvres du passé leur normativité, tout en revendiquant le droit à la normativité pour notre époque. Elle ne voit pas que la littérature, surtout la plus grande, est à la fois normative et transgressive, indissolublement.

Sur la réduction brutale de la lecture à une absorption passive d’impératifs catégoriques se greffe une conception de l’enseignement comme prolongement complice de la perfidie littéraire (« répercuter ces valeurs-là »). Le professeur se rend complice des horreurs promues par Balzac, dès lors qu’il « enseigne Balzac », expression douteuse (calque de l’anglais to teach Balzac ?), dans laquelle se concentre l’idée que nous ne sommes rien d’autre que les courroies de transmission d’une doxa despotique. Dans la réalité de nos salles de cours, nous n’« enseignons » pas Balzac, nous le faisons lire à des jeunes et nous l’étudions avec eux, nous mettons notre savoir au service de leurs lectures libres et personnelles, nous les entraînons à l’exercice de l’esprit critique par le relativisme historique, par la contextualisation, par les théories poétiques, linguistiques, stylistiques, narratologiques, par l’interaction de notre discipline avec la philosophie, l’histoire, les sciences, etc.

La solidarité entre l’enseignement d’une morale, d’une pensée politique, d’une langue et d’une rhétorique était de mise sous l’Ancien régime ; elle a été balayée dans l’enseignement moderne par les vagues successives de la sécularisation, de l’historicisme romantique, de la philologie positiviste, puis de la psychanalyse, du formalisme, du structuralisme, etc. Les nouveaux obscurantistes veulent que l’enseignement retrouve la cohérence perdue depuis deux siècles. S’ils l’emportent, l’université de l’avenir ressemblera au séminaire de Julien Sorel, et les étudiants y seront aussi heureux que lui."

Paolo Tortonese