Simulacre et vérité dans l’œuvre de Rithy Panh

1Depuis son importation dans la langue française, la notion de storytellinga suscité bien des malentendus, dus en partie à la polysémie du terme. Alors qu’en anglais il a le sens très général d’« acte de narration », il est défini, en analyse du discours, comme un « acte de communication1» qui vise à capter l’attention du lecteur par des récits mémorables et normatifs. Dans le domaine de la gestion et de la communication, le storytellingdevient un instrument de légitimation du discours, voire de construction collective de la réalité, qui s’appuie sur les qualités pédagogiques et persuasives du récit2. Christian Salmon emploie le terme de manière plus restrictive encore, puisqu’il associe étroitement cette stratégie de communication à la fin des « grands récits » et au tournant néolibéral des années 19903. Dans cette acception, le storytelling est historiquement contextualisé et porte essentiellement sur les domaines économiques et politiques4 ; son équivalent en anglais serait donc le business storytelling ou le political storytelling. Nouvel instrument de la « fabrique du consentement5», le storytelling vise à naturaliser le discours et à occulter les représentations alternatives, à l’opposé donc d’un processus démocratique fondé sur le dissensus et la conscience historique. Dans le champ politique en particulier, la communication narrative tend à appréhender l’Histoire comme une réserve de figures exemplaires et de récits édifiants qui ont pour corollaire une homogénéisation et une dé-problématisation de l’héritage historique. Même s’ils ne relèvent pas d’une véritable falsification de l’Histoire, ces discours en lissent les aspérités, la figent dans des représentations lénifiantes, et contribuent ainsi à en altérer ou à en effacer l’actualité.

2L’œuvre du cinéaste Rithy Panh, essentiellement consacrée à l’histoire et à la société cambodgiennes, s’inscrit tout entière contre ces mésusages de l’Histoire. Les films majeurs que sont S21, la machine de mort khmère rouge (2003) et L’Image manquante (2013) ont en effet contribué à construire un contre-storytelling de l’histoire cambodgienne et plus précisément de la mémoire cambodgienne. Pour éclairer ce point, il nous faudra d’abord définir la notion de storytelling mémoriel à partir du cas, devenu paradigmatique, de la transmission de l’histoire de la Shoah et des débats qu’elle a pu susciter. Il conviendra ensuite de rappeler les spécificités du contexte cambodgien avant d’analyser les choix esthétiques de Rithy Panh qui permettent de parler, pour ses œuvres, d’une politique de la mémoire – l’enjeu central étant de préserver la force heuristique de la mémoire pour penser le passé, mais aussi le présent.

3Dans Le Mal de vérité ou l’utopie de la mémoire, Catherine Coquio évoque une forme insidieuse d’instrumentalisation de l’Histoire par la communication politique : celle du « devoir de mémoire » devenu, dit-elle, « storytelling cathartique, résilience pour lendemains citoyens ou après endeuillés6». Elle fustige ainsi un usage institutionnel de la mémoire qui contribue à déréaliser et dés-historiciser le passé, et, partant, à affaiblir notre conscience politique. Bien avant la polémique suscitée par la proposition de Nicolas Sarkozy de confier à chaque élève de CM2 la mémoire d’un enfant victime de la Shoah, Georges Bensoussan s’interrogeait lui aussi, dans Auschwitz en héritage, sur l’affadissement du génocide des Juifs en « religion civile » où l’appel à l’émotion peut s’accorder, voire participer, à l’érosion de notre vigilance politique : « On commémore parfois pour ne pas se rappeler7 », écrivait-il ainsi. La réflexion de Catherine Coquio, qui porte quant à elle essentiellement sur la figure du témoin, permet de penser plus précisément le témoignage comme un « contre-storytelling », opposé donc au storytellingcommémoratif, et instaurant en même temps un autre régime d’historicité que celui de l’histoire comme science – la parole du témoin fait en effet effraction dans l’enquête historique qui vise, elle, à restituer des enchaînements et des causalités8. Entre « conscience cognitive » et « conscience émotive », écrit Catherine Coquio, entre vérité apprise et vérité vécue, la dimension conative du témoignage ouvre l’espace d’une vérité qui puisse être reconnue. Elle creuse ainsi l’écart entre devoir de mémoire et « devoir de méditer9 », entre rituel commémoratif et politique de la mémoire. Alors que la culture de la mémoire et ses rituels trop bien rodés font courir le risque d’une banalisation et d’une assimilation fallacieuse du génocide, le témoignage correspond à une logique de l’actualisation qui permet de penser à partir de la blessure, pour le présent. Au lieu des protocoles jouant de l’identification douteuse et de la croyance lénifiante en une réparation possible, des dispositifs permettant de réfléchir un commun affecté pour toujours par l’expérience de la catastrophe anthropologique qui a bouleversé la relation de l’homme avec lui-même.

4La question du témoignage est bien sûr elle-même aporétique : car, si le témoignage est une manière de donner forme au vécu pour tenter de le penser, comment témoigner de la violence extrême et de l’expérience de désubjectivation qui, justement, privent de distance et de parole ? Comment transmettre l’événement sans pour autant arraisonner l’expérience justement insensée de la désubjectivation10 ? Deux problèmes sont ici en jeu : le premier soulève la question des conditions d’émergence de la parole du témoin – cette émergence n’étant pas un processus aléatoire, mais la réponse à une nécessité interne et à un besoin social, collectif. Le second est lié à la forme du témoignage. La question se pose a fortiori pour les images documentaires et cinématographiques, prises en étau entre l’écueil de l’infigurabilité et le risque de la spectacularisation11.

5Ce sont ces deux problèmes (conditions d’émergence de la parole du témoin/question de la forme), qui ont suscité des réserves à l’encontre du projet Survivors of the Shoah Visual History Foundation, initié par Stephen Spielberg en 1994. Le projet, d’une ampleur considérable12, visait à enregistrer en vidéo les témoignages de tous les survivants de la Shoah, mais il a d’emblée subi plusieurs critiques. La première concerne l’absence de discours pédagogique et de recoupements historiques pour accompagner les témoignages, comme si ceux-ci pouvaient être porteurs de sens en eux-mêmes. La seconde porte sur l’organisation tripartite des entretiens : les témoins doivent évoquer leur vie « avant », puis l’expérience de la déportation, et enfin la vie « après », la famille du rescapé venant parfois le rejoindre dans cette dernière partie. L’ensemble construit donc une sorte de téléologie salvatrice, qui n’est pas sans évoquer le dénouement de La Liste de Schindler13. Enfin, on a reproché aux tenants du projet leur renoncement à toute écriture cinématographique, ce qui pose problème en termes de réception : les générations futures, écrivait Laurent Greisalmer, « découvriront les cendres des crématoires derrière les regards embués de vieillards filmés en plans fixes14 ». Certes, on ne peut savoir encore ce qui adviendra de ces archives, matériau brut considérable d’une « mémoire mosaïque en devenir15 », et il faut aussi prendre en compte, pour modérer les critiques, l’urgence objective, au regard de l’âge des survivants, du travail accompli. Il n’en reste pas moins qu’on touche là aux limites de ce projet, qui posent à nouveau frais, dans le domaine cinématographique, le problème crucial de l’élaboration du témoignage en forme pensante.

L’effacement de la mémoire cambodgienne

6C’est à ce même problème que s’est confronté le cinéaste Rithy Panh pour évoquer le génocide perpétré par les Khmers rouges. Car, au-delà de la différence de contexte, se pose toujours la question d’une forme cinématographique qui puisse restituer la puissance d’effraction du témoignage et qui parvienne à échapper en même temps à l’illusion d’une histoire close et réconfortante d’inactualité. Ce risque de « storytelling mémoriel » est en l’occurrence renforcé par certains problèmes spécifiques au contexte cambodgien :

7- C’est d’abord la qualification juridique des crimes de masse comme « génocide » qui a posé problème, puisque ces crimes ne coïncident pas avec la définition de 1948 (l’URSS ayant alors fait pression pour que les crimes politiques ne rentrent pas dans cette catégorie). C’est ensuite la responsabilité des Khmers rouges dans la disparition de près d’un quart de la population qui a pu être amoindrie ou niée – notamment par certains intellectuels occidentaux16.

8- Les procès des dirigeants Khmers rouges ont permis d’établir leur responsabilité historique, mais ces procès n’ont débuté que vingt-cinq ans après les faits. Lorsque Rithy Panh commence son travail d’investigation au Cambodge, les Khmers rouges vivent en toute impunité au sein de la population17, et les manuels d’histoire cambodgiens ne font toujours pas état du génocide18. Ce n’est que le 16 novembre 2018 que le tribunal chargé de juger les Khmers rouges à Phnom Penh a retenu pour la première fois la qualification de génocide, à l’encontre de deux anciens dirigeants khmers rouges19 ; mais il pourrait s’agir du dernier procès mené par le tribunal, du fait du manque de volonté des autorités cambodgiennes à traduire en justice les cadres intermédiaires du régime.

9- L’amnésie volontaire au nom de la réconciliation (les accords signés à Paris en 1991 ne mentionnent pas les crimes commis20) s’accompagne par ailleurs de projets éthiquement contestables, comme celui de reconstruire à Anlong Veng les bâtiments qui servirent de dernier lieu de résistance des Khmers rouges face aux troupes vietnamiennes en 1979 ; la villa de Ta Mok, surnommé « Le Boucher », devait quant à elle faire l’objet d’une reconstruction complète – l’objectif avoué du ministre du tourisme (Thong Khon) étant alors de relancer le tourisme international21.

10On a vu ainsi émerger un storytellingnational de la réconciliation, qui tend à renvoyer dos à dos victimes et bourreaux, et qui transforme en lieu de recueillement aussi bien le mémorial de S21 (du nom de code d’un des anciens centres de torture du régime) que le centre de commandement et de villégiature des dirigeants Khmers rouges à Anlong Veng. Cette occultation de la mémoire s’aggrave encore de la perception touristique des lieux de mémoire qui relève avant tout d’un regard compassionnel. Enquêtant sur les visiteurs étrangers de S21 et des champs de Choeung Ek où 9000 corps furent enterrés, Rachel Hughes souligne ainsi que ce tourisme, bien que plus complexe que le « dark tourism22» auquel on a voulu le réduire, fait ressurgir une sorte de philanthropie coloniale et globalisée, qui empêche ou altère la compréhension de l’événement23 – de même qu’on a pu parler, pour d’autres génocides, d’auto-génocides, de guerres tribales ou de conflits ethniques en un discours qui racialise, naturalise et dés-historicise l’événement.

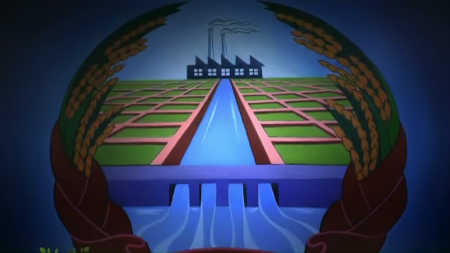

11Ce sont à ces divers processus de falsification de la mémoire qu’entend répondre l’œuvre de Rithy Panh. Le cinéaste est lui-même un rescapé : âgé de onze ans le 17 avril 1975, jour de l’entrée des Khmers rouges dans Phnom Penh, il a perdu toute sa famille avant de pouvoir être envoyé en France après la chute du régime. Dans L’Élimination, livre écrit avec Christophe Bataille où il évoque à la fois son histoire et les entretiens qu’il est en train de mener avec Duch, le directeur du centre de torture S21, Rithy Panh fait allusion à plusieurs reprises à l’extermination des Juifs d’Europe – ainsi l’image des wagons à bestiaux qui s’imprime sur les souvenirs d’enfance, ou encore l’emblème du Kampuchéa démocratique sur lequel la perspective dessinée par les digues vers les cheminées d’usine à l’arrière-plan suggère au cinéaste l’image des rails de chemin de fer conduisant aux camps d’extermination24.

L’emblème du Kampuchea démocratique dans L’Image manquante

12Il ne s’agit pas bien sûr de nier la singularité de la Shoah, mais plutôt de l’ériger en paradigme pour penser d’autres histoires traumatiques liées à l’extermination – selon un processus de transposition mémorielle analysé récemment par Debarati Sanyal dans Memory and Complicity : Migrations of Holocaust Memory25.

13La réflexion du cinéaste porte aussi sur l’usage des archives et des documents, qui ont fait l’objet d’un important travail de collecte et de sauvegarde grâce au Centre Bophana dont Rithy Panh a été l’un des fondateurs. Contrairement à ce qu’a fait Claude Lanzmann dans Shoah, Rithy Panh ne refuse pas le recours aux documents pour ses propres films, notamment lorsqu’ils permettent de relancer la parole des témoins26; mais il rejoint Lanzmann dans son refus d’un certain académisme narratif dont la Liste de Schindler constitue sans doute l’un des parangons – mélodrame, célébration hollywoodienne du héros, effets de suspens qui tiennent au fait que le savoir historique des spectateurs devance le savoir des déportés quant à leur propre sort, esthétique du consentement et de la jouissance trouble : autant de traits prêtés au film de Stephen Spielberg dont les œuvres de Rithy Panh s’écartent radicalement.

14Comme dans Shoah, mais par des procédés pourtant assez différents de ceux qu’emploie Lanzmann, Rithy Panh ne cherche jamais à saturer l’absence d’images : il s’agit d’adresser au spectateur le filigrane d’une représentation incomplète de l’événement27. « Faire des images à partir du réel, disait Lanzmann, c’est faire des trous dans la réalité. Cadrer une scène, c’est creuser28. » Le spectateur doit ainsi prendre en charge l’achèvement d’une évocation lacunaire, pour combler les interstices entre les images, ainsi que les écarts entre l’image vide, littéralement « manquante », et les paroles des anciens bourreaux et de leurs victimes. Pour évoquer l’« élimination », Rithy Panh choisit donc un mode de figuration oblique qui prive en même temps le spectateur de l’illusion d’un partage possible de l’expérience des victimes, et du confort moral de l’identification qui empêche de penser le retour toujours possible de la barbarie.

15Dans S21 la machine de mort khmère rouge, les anciens gardiens sont invités à évoquer leur « travail » sur les lieux mêmes de l’ancien centre de torture, où aucun décor n’est là pour rappeler les exactions commises. Mais c’est bien le vide qui a ici pouvoir d’invocation, par le pouvoir de monstration inhérent au cadrage de la caméra, qui fait de ce vide le signe du manque et de la disparition. Ainsi les plans larges permettent-ils de faire sentir la présence des morts dans le vide hanté des pièces de S21, tandis qu’à l’inverse, les plans rapprochés sur les bourreaux expliquant d’une voix atone la nature de leur « travail » laissent en vain attendre un signe de compassion. Rithy Panh a commenté l’un des moments saisissants du film, où un des anciens gardiens refait les gestes et répète les menaces adressés aux détenus : quand il entre dans la pièce où ceux-ci étaient attachés et étendus sur le sol, la caméra le filme à distance, refusant d’entrer, comme pour ne pas, dit le cinéaste, marcher sur les prisonniers29. Et le dernier plan du film est une contre-plongée qui place le regard du spectateur au ras du sol, à l’endroit même où les corps étaient allongés, tandis qu’un souffle de vent qui pénètre subitement dans la pièce soulève la poussière, comme le souffle d’une présence silencieuse. Cette utilisation de ce que Sylvie Rollet nomme le « don de double-vue des images cinématographiques30» permet de restituer, non pas les images du génocide, mais le manque d’images du génocide, tout en faisant sentir la puissance imageante du manque qui engage le mouvement de la pensée, en incitant à imaginer ce que nous ne pouvons pas voir. Elle permet aussi d’être parmi et avec ceux qui manquent, sans pour autant susciter de mouvement d’identification, puisque l’identification est empêchée par le vide que l’image ne cherche pas à combler.

« Le montage est une politique et une morale »

16Cette réflexion sur « l’image manquante » est au centre du film sorti en 2013 (L’Image manquante), où l’extermination n’est cette fois pas suggérée par le vide rendu sensible dans le champ de la caméra, mais par un dispositif qui repose sur des effets de discontinuité et de disruption. Plans-séquences inaboutis, raccords violents ou effets d’ellipse dessinent alors une histoire trouée, une mémoire lacunaire, mais survivante, qui doit s’ériger contre la mémoire falsifiée des films de propagande khmers rouges et des « aveux » extorqués sous la torture de ceux qui étaient désignés par l’Angkar (« l’Organisation ») comme « nouveau peuple » (les fonctionnaires de l’ancien régime, les bourgeois, les citadins, les bonzes, les intellectuels, les porteurs de lunettes etc.). Le film oppose ainsi deux types d’images :

17- D’une part, les reconstitutions de l’histoire de Rithy Panh – et à travers lui, celle de tout un peuple – au moyen de figurines en terre cuite disposées dans des décors miniatures et filmées par une caméra mobile. Ces plans évoquent la famine et les exactions qui ont suivi la prise de pouvoir par les Khmers rouges ; ils évoquent aussi la période d’avant, les souvenirs d’enfance que n’ont pu détruire les Khmers rouges, en dépit de l’interdiction frappant toutes les images du monde ancien – destruction des photos de famille, destruction des films et des archives antérieurs à l’avènement du Kampuchéa démocratique31.

Un enfant dénonce sa mère qui a cueilli des fruits. « La mère ferme les yeux. Est-ce pour garder une image de son enfant ? Puis elle est partie dans la forêt avec des gardes, et n’est jamais revenue »

18- D’autre part, le film montre les images tournées par les Khmers rouges eux-mêmes : fausses archives d’une collectivisation réussie que viennent démentir les commentaires de la voix off, ou films de fiction servant la propagande du régime et montrés au « nouveau peuple » pour le rééduquer.

19Au simulacre sans référent de la propagande khmère rouge, s’oppose ainsi la vérité intime et historique des reconstitutions en miniature, artifice qui permet une modélisation de la mémoire et qui en exprime à la fois la survie et l’altération. Rithy Panh souligne ainsi les pouvoirs ambigus du cinéma, vecteur du simulacre ou instrument de démystification. Ainsi peut-il affirmer que « la révolution, c’est du cinéma », et faire en même temps du montage un puissant instrument de vérité.

20 Les figurines de terre, par leur pouvoir d’évocation, permettent au témoignage d’échapper à l’écueil du trauma informe et sans contours (figuré par ailleurs dans le film par les vagues qui viennent frapper l’œil de la caméra) ; mais elles sont en même temps des figures de terre indissociables de la terre des charniers, évoquant pour cela aussi les images manquantes de la destruction. Le film se clôt ainsi sur l’image de pelletées de terre jetées dans une fosse, qui ne parviennent pas à recouvrir un corps qui toujours remonte à la surface.

21Le régime de représentation qu’invente ici Rithy Panh ne relève donc ni de la fiction ni du documentaire, mais d’une construction de la mémoire du génocide qui ne comble pas mais montre et interroge le manque des images. Dans cette entreprise, la médiation de l’art apparaît primordiale et trouve un écho essentiel dans le travail du peintre Vann Nath, lui-même rescapé du génocide. Ses peintures, d’une méticuleuse précision, représentent les prisonniers enchaînés et torturés à S21, et on le voit, dans S21, la machine de mort khmère rouge, faire authentifier par les anciens bourreaux des scènes de torture qu’il a peintes d’après le récit d’autres rescapés. La peinture devient un support de la réflexion, là où les témoignages des gardiens de S21 trahissent une absence de représentation et de mise à distance de l’événement. Quand, à la demande du cinéaste, ils refont les gestes du passé, leurs corps semblent soudain pris dans la répétition des gestes de l’exercice de la terreur, et leurs récits s’énoncent au présent, comme dans une réminiscence hallucinée32. À cette présentation de l’événement, sans saisie possible, l’art de Vann Nath, et celui de Rithy Panh opposent une fabrique de la mémoire qui en est en même temps le questionnement : « Ce que je cherche, dit le cinéaste, c’est la compréhension de la nature de ce crime et non le culte de la mémoire33. »

22La dimension éthique de l’art de Rithy Panh ne tient donc pas à un refus de la figuration, ni même à un refus de la fiction, mais à la manière d’exposer le legs du génocide comme mémoire à construire et à interroger. S21 et L’Image manquante ne déroulent donc pas un récit dans lequel chacun pourrait se reconnaître et trouver naturellement sa place en s’appropriant l’histoire des victimes et l’expérience de la désubjectivation – qui, précisément, ne peut être partagée. Contre les illusions du storytelling mémoriel, ces films exposent une recherche opiniâtre de la vérité, à travers le jeu des répétitions, des croisements et des échos, qui illustre, de manière exemplaire, que « le montage est une politique et une morale34 ». L’enjeu est bien de restituer la vérité sans céder aux gestes consolants qui diluent l’Histoire dans les rituels anesthésiants de la réconciliation35.

23Rithy Panh a aussi mis en garde contre une certaine muséographie du génocide qui, sous couvert de bonne conscience humaniste, va à l’encontre de ce que le témoignage contient de force d’effraction. Cette forme pernicieuse du storytelling mémoriel, il en trouve la trace dans le devenir des photographies de détenus de S21, prises par les Khmers rouges pour être ajoutées aux dossiers à charge.

Photographies des détenus à S21

24En 1997, ces photos ont été exposées au MoMA de New York36, puis lors des Rencontres internationales de la photographie en Arles, consacrées cette année-là au thème « Éthique, esthétique, politique ». Or, ces photographies, prises par les photographes du régime qui étaient forcément conscients du crime en marche, semblent changer de nature une fois déplacées au sein d’expositions dénuées d’explication véritable. Dans L’Élimination, Rithy Panh commente ainsi le trouble qu’il a lui-même ressenti :

Donnant le sentiment d’une œuvre d’art, d’une œuvre organisée : tous ces visages sombres, côte à côte, sont l’humanité même. Ils sont parmi nous. Ils nous observent. C’est sans doute vrai à S21 aujourd’hui, lieu de mémoire et de méditation : mais ça ne l’est pas dans un grand musée, si leur statut et leur histoire ne sont pas expliqués. Laideur de la beauté37.

25Bien sûr, comme l’a souligné Jean-Louis Margolin, l’exposition de ces photographies a permis de donner au génocide cambodgien « une imagerie spécifique, immédiatement reconnaissable, et désormais incontournable, sur une tragédie aux contours jusque-là flous38 ». Il n’en reste pas moins que la réception de ces images se trouve singulièrement modifiée par le cadre dans lequel elle s’inscrit : les visages des détenus, photographiés par les criminels eux-mêmes, deviennent des œuvres arrachées à la disparition, comme déconnectées désormais de la folle compulsion des Khmers rouges à constituer leurs fausses archives – ce dont pourtant elles sont aussi la preuve. L’agrandissement de certains portraits, dans le cadre du musée d’art, entérine cette bascule du document vers l’icône. Les visages agrandis sont sortis de la série dans laquelle ils figuraient, au profit d’une individualisation qui s’oppose à la perte d’identité voulue par les Khmers rouges : mais, au regard du visiteur du musée d’art dont ils croisent faussement le regard, ces visages apparaissent aussi comme un appel à la compassion devant l’universelle douleur, au risque d’une sublimation et d’une dépolitisation concomitante de la mémoire. C’est contre ce pathos de la catastrophe, cette célébration de l’en-commun, où se rejoignent le storytelling commémoratif et un certain régime éthique de l’art39, que se dresse aussi l’art, éminemment politique donc, de Rithy Panh.