« Comment le réel a déjoué mes plans » : de quelques romans contemporains sur l’emprise par le récit

1L’un des mérites paradoxaux des pratiques de storytelling, que Christian Salmon a contribué à faire connaître au public francophone1, réside dans le crédit dont bénéficie aujourd’hui l’idée de pouvoir du récit. Cette idée place en effet les producteurs littéraires dans une position ambivalente : d’un côté, le storytelling est perçu comme une menace à l’autonomie des écrivains et une atteinte au capital fictionnel dont ils se sentent les dépositaires légitimes ; mais d’un autre côté, par le pouvoir qui lui est reconnu, le récit représente aussi une arme à mobiliser dans une entreprise de guérilla contre-narrative, et peut-être même un moyen pour la littérature de reconquérir ses pouvoirs premiers.

2Dans cette logique d’affrontement, on s’est cependant peu soucié, au fond, de ce que la littérature elle-même a à dire sur le sujet. Or, on assiste depuis quelques années à une prolifération de fictions littéraires qui placent au centre de leurs intrigues cette question du pouvoir du récit. Ce sont certaines de ces œuvres qui nous préoccuperont ici2.

Démiurgie et pouvoirs du récit

3Dans ces textes, la plupart postérieurs à 2005, un même schéma narratif semble se répéter : une figure de démiurge, personnage doté de capacités de scénarisation hors du commun, use de son pouvoir narratif comme d’un instrument de contrôle sur son entourage et sur sa propre vie, en faisant comme s’il avait le pouvoir de tout « scénariser ». Mais dans la plupart des cas, il s’agit d’un pouvoir ambivalent qui finit par se retourner contre lui : le fantasme démiurgique de toute-puissance butte sur les résistances du réel, le monde se révèle toujours plus complexe et imprévisible que les scénarios imaginés par le héros. Autrement dit, loin de lui assurer une parfaite emprise sur autrui et sur le monde, les techniques de storytelling utilisées par le démiurge montrent avant tout leurs limites. Ainsi, ces textes problématisent et (d)énoncent cette modalité narrative du pouvoir qu’Yves Citton3 appelle le pouvoir de scénarisation, ou capacité d’agencer le comportement d’autrui à travers l’acte de narration. Récits conscients de l’emprise du récit, ils mettent en jeu une autre forme de réflexivité que celle des romans postmodernes qui mettaient en scène leur propre fonctionnement romanesque : assumant pleinement leur statut fictionnel, ils ne jouent de la frontière entre réalité et fiction que pour mieux conforter l’idée que la réalité, bien que médiée et construite par les récits, « déborde » sans cesse.

4L’exemple le plus parlant de ce schéma est sans doute le personnage de Karoo, dans l’ouvrage éponyme de Steve Tesich, publié en 1998, mais devenu depuis sa traduction française en 2012 un véritable phénomène littéraire. « Script doctor », Saul Karoo est un des consultants en scénarios les mieux payés d’Hollywood, pour sa capacité à rafistoler les scripts les plus mal engagés. Pour son malheur, Karoo applique à son existence les mêmes recettes qui lui réussissent si bien avec les mauvais scénarios qu’il reprise. Personnage moralement et psychiquement vide, mais monstrueusement lucide quant à lui-même, il n’existe que par les effets de ses récits et de ses mises en scène sur autrui. Enchaînant les échecs affectifs, il croit pouvoir renouer des liens avec son fils adoptif, à qui il est pathologiquement incapable de montrer son affection, en lui préparant des retrouvailles grandiloquentes avec sa mère biologique, retrouvée par hasard. Mais Karoo est tellement obsédé par le goût de la mise en scène et de la réplique parfaite, qu’il retarde le moment « magique » de la révélation et ne s’aperçoit pas que son fils est en train de nouer, derrière son dos, une relation incestueuse avec sa propre mère. Incapable d’ajuster son comportement à celui des êtres qu’il manipule, Karoo s’aliène ainsi définitivement l’affection des personnes qui lui sont les plus chères.

5Dans un registre très différent, Emmanuel Carrère fournit une autre illustration de l’illusion de maîtrise du démiurge scénarisateur. En 2002, il avait publié dans Le Monde une nouvelle érotique adressée à la femme qu’il aimait, sous forme de lettre censée décrire et même susciter, en direct, les réactions de la destinataire à sa lecture, lors d’un voyage en train soigneusement programmé. Quelques années plus tard, l’écrivain reprend cet épisode dans Un roman russe (2007), où il raconte l’échec de son ambition de faire de la « littérature performative4 », et les conséquences bouleversantes de cet épisode. Comme Karoo, Carrère se retrouve châtié pour avoir en quelque sorte « défié les dieux » : sa manie du contrôle finira par lui faire perdre la femme qu’il aime – et qui, ironie du sort, n’aura jamais lu la nouvelle qui lui était destinée.

J’ai écrit pour la femme que j’aimais une histoire érotique qui devait faire effraction dans le réel, et le réel a déjoué mes plans. Il nous a précipités dans un cauchemar qui ressemblait aux pires de mes livres et qui a dévasté nos vies et notre amour.

C’est de cela qu’il est question ici : des scénarios que nous élaborons pour maîtriser le réel et de la façon terrible dont le réel s’y prend pour nous répondre5.

6Nous souhaiterions donc ici déplacer la question du storytelling (et de ses effets) sur le terrain de la fiction contemporaine, en nous focalisant sur une figure – celle du « démiurge châtié » – et sur un schéma narratif – l’emprise par le récit. Dans la mesure où ils attribuent ces pouvoirs du récit à des personnages d’écrivains (Emmanuel Carrère, Delphine De Vigan, Jean-Marcel Erre, Alain Farah), de metteur en scène (Antoine Mouton), de faussaire (Pierre Senges) ou encore d’imposteur du monde de l’édition (Iegor Gran), ces textes témoignent d’une réflexivité de la littérature à l’égard de ses propres effets. Sans prendre explicitement position, comme le font certains auteurs, contre l’extension du domaine du récit à des fins d’influence ou de manipulation, nous pensons que ces dispositifs romanesques interrogent à leur manière la place du récit et le rôle de la littérature dans le monde contemporain, et qu’ils le font avec les moyens propres au récit et à son mode de saisie du réel.

Désinvolture ontologique et réflexivité pragmatique

7Comment expliquer l’importance et la récurrence de cette figure (le démiurge châtié) et de ce schéma (l’emprise par le récit) ? Nous pensons que cette question s’inscrit plus largement dans un certain imaginaire contemporain de la fiction et du récit.

8Nous formulons l’hypothèse que, contrairement à ce qui est souvent avancé, le storytelling n’induit pas de confusion entre le réel et la fiction, mais s’appuie sur un cadre réflexif qui à la fois reconnaît et dépasse cette frontière. À l’appui de cette hypothèse, nous ferons deux observations, l’une dans le champ de la théorie littéraire, l’autre dans celui de la production cinématographique et littéraire contemporaine.

1- Renégociations du pacte de fiction

9Depuis le début du xxie siècle, la théorie littéraire semble s’engager dans une entreprise de revalorisation des pouvoirs, cognitifs mais surtout moraux, de la littérature. Cette inflexion « éthique » et praxique a été soulignée par Alexandre Gefen ou encore, plus récemment, par Françoise Lavocat6. En effet, de nombreux essais récents, de Philippe Daros à Marielle Macé en passant par Nancy Huston ou Dominiq Jenvrey, situent leur objet à l’intersection d’une théorie de la littérature et d’une théorie de l’action, dans le prolongement des travaux de Paul Ricoeur.

10Ces « retours à Ricœur7 » doivent nous intéresser précisément parce que Ricœur fait du récit un dispositif cognitif opératoire, qui s’étend à la fois aux récits historiques et aux récit de fiction : tout récit, qu’il soit fictionnel ou non, est un processus qui s’amorce dans le monde et y fait retour, par le biais de la refiguration. À plusieurs reprises, Ricœur se défend néanmoins de confondre, à l’instar d’auteurs comme Hayden White8 ou Alasdair McIntyre9, l’histoire, la fiction et leurs fonctions respectives. Chez Ricœur, la distinction entre réalité et fiction est donc reconnue et pensée, mais elle est subsumée sous la catégorie littéraire et anthropologique de « récit » et, par là, intégrée au nombre des médiations symboliques de l’action humaine10.

11On peut trouver suspect que certains gourous du storytelling se réclament du philosophe. Pourtant, d’une certaine manière, eux aussi reconnaissent la frontière entre fait et fiction pour s’intéresser davantage, comme Ricœur, aux effets du récit11. Contrairement à certains commentateurs qui dénoncent le danger d’une « déréalisation » du monde par un capitalisme renouvelant sans cesse ses outils (infotainment, storytelling, gamification), nous pensons que le storytelling n’empêche pas de discriminer entre fait et fiction, récit et invention. Au contraire, cette distinction est non seulement maintenue, mais conditionne souvent l’efficacité des techniques en jeu. Il ne s’agit pas tant de tromper le destinataire (consommateur, travailleur, électeur) que d’établir avec lui une sorte de connivence à l’intérieur d’un cadre explicitement posé comme narratif. Plusieurs spots publicitaires (« The Italian » pour Stella Artois, « Mentos Mentors » pour Mentos) ou dispositifs managériaux (lecture d’un conte lors d’une formation, introduction du jeu dans l’entreprise) fonctionnent sur ce schéma, en misant pleinement sur la capacité de l’individu à « faire comme si », à participer à la signature d’un pacte qui dirait : « On sait que ce n’est qu’une histoire, mais on fera semblant, on se laissera porter ».

12Ceci conforte la thèse développée par Anne Besson en 2015, dans le sillage des travaux de Jacques Henriot et de James E. Combs12. Loin d’être dupes des fictions qui les baignent quotidiennement, les individus seraient au contraire compétents pour distinguer ce qui relève de la réalité de ce qui relève de la fiction. Mais cette réflexivité, entretenue par le capitalisme et ses injonctions à jouer, créer, imaginer – bref : à mettre ses croyances à distance – induit une attitude de second degré qui désamorce toute critique. Désormais, peu importe qu’une proposition soit vraie ou fausse, l’important est d’y trouver sens, plaisir, intérêt – ou non. Par conséquent, si le storytelling vient compléter l’artillerie de la société du spectacle13, c’est celle d’un spectacle qui tire son efficacité de s’assumer comme tel.

13À l’instar des théories consacrées aux effets de la littérature, le storytelling participe donc d’un imaginaire où la frontière entre fait et fiction est maintenue, tout en étant englobée dans une perspective élargie sur le récit et ses effets. Il ne s’agit pas de tomber dans une forme de « panfictionnalisme14 », mais plutôt de faire primer les effets perlocutoires du récit sur son statut vériconditionnel.

2- Des mondes hiérarchisés au champ de forces du réel

14Notre hypothèse d’un nouvel imaginaire de la fiction s’appuie sur une deuxième observation, cette fois sur le plan des œuvres littéraires et cinématographiques proprement dites. Dans Fait et fiction, Françoise Lavocat donne plusieurs exemples d’œuvres de fiction qui mettent en scène deux univers : un univers actuel dans la fiction, et un univers second, celui du monde-fictionnel-dans-la-fiction15. Or, dans la plupart de ces œuvres, elle constate que les personnages finissent toujours par être déçus par les aspects matériels, relationnels voire métaphysiques du monde fictionnel (alimentation rendue impossible ou sans effet nutritif ; perception sensorielle diminuée ou anhédonique ; sentiment d’ennui dans la quasi-totalité du monde imaginaire). Françoise Lavocat interprète ce privilège du réel comme un procédé par lequel la fiction prendrait parti contre elle-même, et réaffirmerait l’existence d’une frontière avec laquelle il est de son essence de jouer.

15Cette hypothèse d’une résistance du réel dans la fiction nous semble juste et séduisante. Les exemples de Lavocat, qui puisent à la fois aux racines du roman et à la fiction la plus contemporaine, relèvent tous d’une structure ontologique duale. Le même motif se retrouve dans un corpus d’une quinzaine de films produits après 199016 : un héros découvre que le monde qu’il tient pour réel est en fait une illusion produite à un niveau supérieur – une émission de téléréalité (Truman Show), une simulation informatique (Matrix, Passé virtuel), un rêve (Vanilla Sky), un souvenir fabriqué (Total Recall), un dispositif thérapeutique (Shutter Island) ou même une expérience menée par des extraterrestres (Dark City). Ce que le personnage découvre, ce n’est pas un « multivers », un réseau de mondes multiples, mais une « matrice », modèle dans lequel une strate ontologiquement supérieure en sécrète d’autres17. Contrairement aux apparences, ces fictions sont donc ontologiquement conservatrices : loin de brouiller la frontière entre fiction et réalité, elles ne cessent de la réaffirmer. Quant à la scénarisation, elle est donnée à voir comme une activité pratique développée par des personnages plus ou moins bien intentionnés, à des fins variées, avec des moyens et des accessoires spécifiques que ces films décrivent souvent de manière très matérielle, et qui en font tout l’intérêt.

16Bien entendu, dans ces cas, il est exclu de parler de connivence avec le personnage qui est la victime de ces entreprises de scénarisation. La réflexivité est néanmoins toujours au cœur de ces dispositifs narratifs. Pour être perçue pour ce qu’elle est – une tromperie et une manipulation –, l’illusion du monde-fictionnel-dans-la-fiction doit faire l’objet d’un dévoilement à partir d’un point d’appui critique situé dans le monde actuel. En revanche, pour les fictions littéraires de notre corpus, ce point d’appui n’est pas nécessaire : c’est le monde même, en excédant constamment les tentatives de l’enserrer dans un scénario prédéterminé, qui se charge de ruiner l’illusion de maîtrise et de dénoncer l’emprise de la fiction.

17En résumé, dans les histoires « à la Matrix » comme dans celles de notre corpus d’étude, on retrouve le même primat accordé à la réalité par rapport à la fiction. Mais à la différence des premières, les histoires qui nous intéressent pensent les relations entre fiction, récit et réalité dans un cadre de référence unifié. En effet, nos « démiurges » usent des pouvoirs du récit pour tenter de manipuler un environnement fait d’un seul mobilier ontologique. Ce n’est plus par déception à l’égard de la pauvreté du monde-fictionnel-dans-la-fiction que la primauté de la réalité est réaffirmée, mais pour montrer les limites des pouvoirs de la fiction à l’intérieur même du monde.

18Doit-on y voir un changement de paradigme ? L’engouement pour la théorie littéraire des mondes possibles aurait-il stimulé la production de fictions « ouvreuses de mondes », tandis que le tournant éthique favoriserait celle d’œuvres où les récits se heurtent au réel ? Compte tenu de l’actualité de l’imaginaire des « mondes » dans les littératures de l’imaginaire18, les jeux virtuels et les superproductions cinématographiques, sans doute est-il plus juste d’y voir deux manières distinctes, pour la fiction, de se figurer ses propres territoires et pouvoirs.

Scénarisation et clôture des possibles

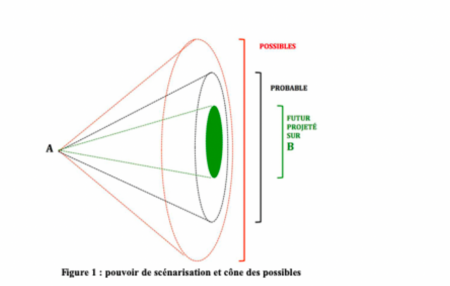

19Venons-en maintenant aux romans de notre corpus. L’histoire type qui traverse ces textes est celle d’un personnage qui tente de programmer, de « scripter », pour reprendre les termes d’Yves Citton19, le comportement d’un autre. Imaginant le faisceau de possibilités dont est fait le comportement futur de B, A en imagine certaines qui lui semblent à la fois désirables et probables, et agit en sorte que B les actualise. Cette situation peut être schématisée sous forme d’un cône des possibles (tel qu’on l’utilise dans les démarches prospectives), dont l’amplitude se réajuste à chaque instant, en fonction de l’état des connaissances de A.

20Les termes mobilisés par nos romans pour décrire l’activité de leur protagoniste illustrent remarquablement ce schéma. Dans le roman de Iegor Gran, Kevin, dont le plus grand plaisir est de mystifier les auteurs en quête d’une maison d’édition pour leur manuscrit, se perçoit comme Janus, le dieu des portes qui s’ouvrent et qui se ferment20. Dans D’après une histoire vraie, Delphine de Vigan joue explicitement d’une intertextualité avec Misery de Stephen King, en racontant l’emprise grandissante exercée par une fervente lectrice, appelée « L. », à l’encontre de son travail d’écrivain. Or, cet inquiétant personnage se dit fasciné par le pouvoir des auteurs et scénaristes qu’elle qualifie de « démiurges omniscients et omnipotents21 ». Le vocabulaire de la démiurgie se retrouve également dans les textes de Mouton et de Bello, parfois assorti de considérations sur le pouvoir, la scénarisation (Mouton, Erre), voire la performativité (comme chez Carrère22).

21Au-delà de leurs ressemblances, nos personnages de démiurges adoptent des stratégies différentes. Là où la plupart des scénaristes dissimulent les ficelles sur lesquelles ils tirent (imposture dans La revanche de Kevin, emprise psychologique chez De Vigan, surprise concoctée par Karoo), d’autres avancent à visage découvert (publication de Carrère, mise en scène théâtrale dans le roman de Mouton, jeu de séduction du faussaire chez Pierre Senges23). Dans le premier cas, les individus sont manipulés à leur insu. Sans doute est-on, avec ces romans, au plus près de la représentation dominante associée au storytelling comme manipulation à grande échelle, dont les leurres finissent par remplacer la réalité. Dans le deuxième cas de figure, le démiurge dévoile les rouages de sa machination, en s’appuyant sur une forme de légitimité (B est censé accepter les possibilités que A a prévues pour lui) ou sur un rapport de séduction (A agit en sorte que B désire ces possibilités).

22Un autre critère permet de distinguer nos personnages. Comme Saul Karoo campé sur son script « parfait », certains démiurges planifient complètement leur scénario à l’avance24. À l’opposé, les plus efficaces d’entre eux ajustent leur activité aux variations des possibles qui se déploient devant eux. En faisant en sorte que ce qui arrive cadre toujours avec leurs intérêts, ils gardent perpétuellement la main : ainsi, quand il comprend que Sophie n’a pas pris le train, Carrère décide d’y embarquer pour recouvrer une forme de maîtrise sur la situation. De même, dans sa trilogie, Antoine Bello s’intéresse à un groupe de « falsificateurs », censés intervenir sur le cours de l’Histoire en en réécrivant des épisodes. Or, ces falsificateurs sont sans cesse encouragés à se servir des répercussions, interprétations et autres rebondissements inattendus que leurs histoires pourraient connaître25.

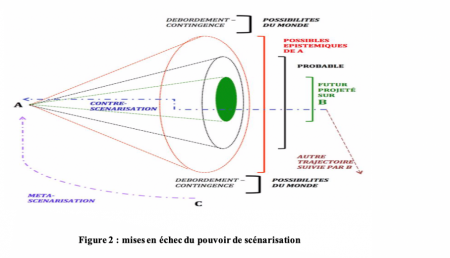

23Comme nous l’avons signalé en les qualifiant de « démiurges châtiés », la majorité de nos personnages ont pour point commun d’éprouver les limites de leur toute-puissance. De manière générale, leur activité de scénarisation est mise en échec dans quatre types de situations.

24Les deux premières situations sont celles où, soit l’individu cible, soit le monde en général, oppose une forme de résistancepassive au scénarisateur. Dans le premier cas de figure, les individus scénarisés mettent involontairement en échec le script censé orienter leur conduite (voir figure 2, « autre trajectoire suivie par B »).

25C’est ce type d’échec dont Carrère fait l’aveu dans Un roman russe. Sophie, sa compagne de l’époque, n’a ni pris le train, ni lu la nouvelle écrite pour l’émoustiller lors du voyage. Le dispositif s’enraye : la publication de la nouvelle, censée signer son triomphe, est finalement pour Carrère l’occasion de découvrir non seulement qu’il est trompé, mais que sa compagne est enceinte de son rival amoureux. Le scénario fantasmé par Saul Karoo, dans le roman de Tesich, connaît le même genre de ratés : le triangle amoureux et incestueux auquel il participe malgré lui est directement lié aux décisions et affects de ceux dont il ne parvient pas à canaliser l’irréductible liberté.

26Le metteur en scène polonais d’Antoine Mouton constitue un cas particulier de cette situation. Le texte s’intéresse au destin d’un metteur en scène, vraisemblablement Krystian Lupa, aux prises avec un travail d’adaptation du roman d’un auteur autrichien (sans doute Perturbation de Thomas Bernhard). Adaptation impossible, le texte même du roman ne cessant de se modifier d’une lecture à l’autre. De nouvelles scènes apparaissent, des personnages s’évaporent, bref : le sens se dérobe au fil des lectures, avec de graves conséquences pour le psychisme du metteur en scène, déjà fragilisé par un précédent épisode de folie. Contrarié dans son désir de maîtriser les choses, le metteur en scène polonais se persuade qu’on cherche à le rendre à nouveau fou. À plusieurs reprises, il évoque son impression d’être lui-même scénarisé par un mystérieux metteur en scène. Il soupçonne sa femme, mais aussi l’auteur d’un texte qui le méta-scénariserait – en l’occurrence, donc, Antoine Mouton :

Le problème de cette pièce – problème que le metteur en scène polonais avait jusqu’à présent considéré avec insouciance, comme s’il suivait les didascalies d’un démiurge aux intentions louches – était qu’il ne s’agissait pas d’une pièce à proprement parler. En vérité, cette pièce était un roman, le roman d’un auteur autrichien mort qui avait pourtant beaucoup écrit pour le théâtre26.

27L’ironie du dispositif de Mouton tient à ce que le roman que le lecteur tient entre les mains est déjà, en soi, un pastiche de Bernhard : le comportement du metteur en scène polonais est ainsi comme colonisé de l’intérieur, décrit dans la langue même de la machine textuelle qu’il est censé s’approprier.

28Face au délire paranoïaque qui le guette, le metteur en scène redouble d’énergie pour raffermir son emprise sur son entourage et devient de plus en plus directif, voire carrément tyrannique. Cela n’empêchera pourtant pas le retour de la réalité la plus immaîtrisable sur la scène de théâtre qu’il avait vainement tenté d’ordonner : c’est très symboliquement qu’à la première du spectacle, le cadavre de sa femme se retrouve sur scène.

29On pourrait dire que c’est dans l’ambivalente posture à la fois du créateur – censé façonner un récit recevable – et du lecteur – s’engouffrant dans les brèches interprétatives du texte – que le metteur en scène polonais se retrouve malgré lui. Si les romans de Carrère, Tesich ou encore De Vigan peuvent être métaphoriquement lus comme une réaffirmation du pouvoir du lecteur face au texte, celui de Mouton a pour particularité de condenser le pouvoir et sa résistance dans un seul personnage, rendu fou.

30Au-delà de l’irréductible liberté des personnes scénarisées, nos démiurges se confrontent de manière plus générale à la contingence du monde – deuxième cas de figure. Si l’on reprend notre cône des possibles, on peut en effet y distinguer des possibilités ontiques, liées à l’état du monde qui peut les actualiser ou non ; et des possibles épistémiques, compatibles avec l’ensemble des savoirs d’un individu capable de les envisager27. Nous pourrions donc dire que les possibilités ontiques dépassent et débordent les possibilités épistémiques envisagées par le scénariste. Pour reprendre les termes de Luc Boltanski, les limites de la scénarisation sont celles du monde, toujours plus riche de possibles que le cadrage restreint que les individus tiennent pour la seule réalité28. Si le récit est intrinsèquement limité dans son mode de saisie du réel, c’est qu’il y a toujours place, entre la phase d’écriture et celle de réalisation, pour l’émergence et la contingence (voir figure 2, « débordement-contingence »).

31La trilogie d’Antoine Bello, Les Falsificateurs, raconte plusieurs de ces déconvenues. Le héros principal, Sliv Dartunghuver, se retrouve embauché dans une société secrète appelée le Consortium de Falsification du Réel (CFR) dans laquelle il évoluera au cours des trois tomes. Les employés de cette société, qui se présente comme une véritable multinationale de la manipulation historique, ont pour mission de produire des scénarios alternatifs à l’histoire officielle (qui vont de l’invention d’une espèce en voie de disparition à la révision de l’histoire de la découverte de l’Amérique, en passant par la production de faux chefs-d’œuvre oubliés), en s’arrangeant pour faire accréditer ces « nouvelles versions » du monde par la fabrication de preuves ad hoc (falsification d’archives, mises en scène, réécriture de journaux). Or, dans le deuxième tome, le CFR est confronté à sa propre responsabilité dans l’émergence d’Al-Qaïda. L’un des membres du Comité Exécutif du CFR avait en effet rédigé une fatwa extrêmement virulente, censée aider les États-Unis à prendre conscience du danger que constituait l’islamisme radical. Mais la fatwa n’a pas eu les effets escomptés : l’Administration américaine n’y a prêté aucune attention, tandis qu’Al-Qaïda s’est réclamé du document et fédéré autour de lui29. Le scénario s’est ici mué en prophétie auto-réalisatrice. La machine à falsifier qu’est le CFR a perdu le contrôle sur sa création, qui s’est autonomisée et a commencé à vivre de sa vie propre.

32Les deux autres modalités d’échec du démiurge sont à mettre au compte soit de l’activité de contre-scénarisation de la cible, soit de la méta-scénarisation par un tiers.

33Dans le premier cas, c’est le scénarisé qui parvient à retourner les pouvoirs du démiurge contre ce dernier (voir figure 2, « contre-scénarisation »). C’est exactement ce que vit le personnage de Kevin, dans le roman de Iegor Gran. Le héros manipule des écrivains en manque de succès en se faisant passer pour un certain Alexandre Janus-Smith, membre du comité de lecture d’une grande maison d’édition, « la grande maison ». Réduit à une tâche subalterne pour une grande radio culturelle publique, décidé à humilier ce milieu littéraire dont il se sent exclu par son prénom, Kevin a une idée très précise de ce qu’il doit dire et faire pour pousser sa victime à faire montre de ses prétentions et bassesses les plus lamentables. Pris de remords suite au suicide de l’écrivain qu’il avait précédemment piégé, Kevin finit par se passionner pour le manuscrit que lui avait envoyé sa victime. Il lutte pour que le talent du défunt lui soit au moins reconnu de manière posthume, et parvient à faire publier le texte dans une prestigieuse maison. Mais Kevin s’est en réalité fait piéger. Sa victime n’en était pas une : il s’agissait d’un écrivain qui avait mis au point un contre-canular en lui envoyant le manuscrit d’un texte plagié. S’il s’est suicidé, c’était pour des raisons tout à fait étrangères aux manigances de Kevin. Poursuivi par les héritières de l’écrivain, mis au ban du milieu de travail dans lequel il avait tant peiné à faire sa place, Kevin finit par se suicider à son tour.

34Enfin, dans d’autres textes, ce n’est plus la victime qui opère une contre-scénarisation, mais un personnage tiers dont on découvre, à la fin du récit, qu’il avait en réalité méta-scénarisé le démiurge, dont les stratégies étaient donc contrôlées depuis le début, à un niveau supérieur (voir figure 2, « méta-scénarisation »).

35Cette situation est illustrée par Prenez soin du chien, de J.M. Erre – mais à vrai dire nous pourrions citer l’ensemble de son œuvre tant il s’agit chez cet écrivain d’un thème récurrent. L’histoire raconte la vie de voisins dans deux immeubles en vis-à-vis, qui sont en réalité peuplés d’une série de personnages aussi déjantés les uns que les autres : un enfant stupide et caractériel passionné de peinture sur chien, un couple de sculpteurs sur feuilles d’artichauts, une concierge qui écrit quotidiennement des lettres à sa défunte mère, etc. Au milieu de cette galerie digne d’un asile d’aliénés, Max Corneloup, un auteur de feuilletons radiophoniques, croit pouvoir retrouver l’inspiration dans les inépuisables intrigues de ses voisins. Il est ainsi tour à tour tenté d’écrire sur l’enfant qui terrorise l’immeuble, sur son voisin d’en face, mais aussi et surtout sur le fils de la concierge, atteint d’autisme.

36Peu à peu, Corneloup comprend cependant que ses aventures, comme celles de ses voisins de palier, sont en fait scénarisées par le haut :

J’ai l’horrible sensation de me débattre dans une toile d’araignée qui se referme sur moi. Je me retrouve au centre d’une histoire qui me dépasse et dans laquelle je joue le rôle du gogo. Qui est responsable de tout ça ? Qui avance dans l’ombre, manipule nos vies, se rend dans un appartement muré, hante nos escaliers30 ?

37Il s’avère que le responsable n’est autre qu’un écrivain, lui aussi en panne d’inspiration. L’homme est le fils illégitime de Jean d’Ormesson, à qui il est déterminé à dédier son premier roman. Il avait acheté les deux immeubles à la seule fin d’en louer volontairement les appartements à des individus extravagants, susceptibles de lui fournir la matière de ses histoires. Pour mieux épier ses locataires, ce démiurge sans scrupule s’était fait passer pour Gaspard, le jeune autiste qui fascinait tant Max Corneloup. Corneloup, l’écrivain qui pensait avoir le pouvoir d’écrire sur les autres se retrouve ainsi mis en abyme dans l’espèce de méta-roman que constitue le livre de Gaspard.

38Cette thématique de la méta-scénarisation hante bon nombre de romans contemporains31. Un nouveau topos littéraire s’esquisserait-il au travers de ces intrigues ? Qu’a-t-il à nous dire de l’espace social dans lequel il s’inscrit, et sur lequel il se répercute ?

39Ces récits sur l’emprise par le récit ne surviennent pas dans un vide social. En toile de fond, ces quinze dernières années auront vu croître une attention pour les phénomènes d’emprise tout court, sur un spectre qui va de la perversion narcissique aux craintes de manipulation de masse à l’œuvre dans les théories de la conspiration.

40Nous ne sommes cependant pas totalement démunis face à ces situations d’emprise. Au rang des nouvelles peurs qui nous animent aujourd’hui, celle de se retrouver embarqué dans une histoire qui n’est pas la nôtre, dans un espace de choix illusoire en réalité façonné par autrui, bref : de n’être qu’un pantin entre les mains d’un ventriloque – ces peurs témoignent d’un rapport au fond étonnamment réflexif aux contraintes multiples qui pèsent sur nos existences. Alors que les techniques de contrôle se sophistiquent sans cesse, nos ressources critiques, d’abord à la traîne, rattrapent progressivement leur retard en se donnant des points d’appui qui permettent de dénoncer des situations d’autant plus intolérables qu’elles se nourrissent du consentement apparent et de la libre adhésion des « participants ».

41Nous pensons qu’à leur manière, les fictions de notre corpus participent de ce mouvement, sinon de résistance, du moins de prise de conscience de l’emprise du récit sur nos vies32. Les controverses contemporaines sur le storytelling ont ceci de particulier qu’elles surviennent après une phase d’accumulation de nouveaux savoirs sur le récit et la fiction (linguistique, psychologie, sociologie, sciences cognitives), qui n’est pas sans effet sur les pratiques littéraires. Il n’est pas indifférent d’écrire ni de lire des récits de fiction dans un monde où les catégories mêmes de récit et de fiction, ainsi que les savoirs multiples dont elles sont l’objet, font en quelque sorte partie de l’ « équipement mental » des personnes.

42On peut tenter de comprendre ce phénomène en l’inscrivant dans la logique du processus de civilisation décrite par Norbert Elias : l’allongement sans précédent des chaînes d’interdépendance qui nous relient les uns aux autres, du fait de la globalisation des échanges et de l’extension des réseaux, rend nécessaire le développement d’instruments de contrôle de plus en plus sophistiqués, qui requièrent de plus en plus notre participation et notre consentement pour produire leurs effets (la conjuration de la violence, l’intériorisation des normes sociales). Le récit pourrait bien être l’un de ces instruments, autant loué pour son efficacité que dénoncé pour son intolérable prétention à régenter nos conduites, mais aussi simplement utilisé comme « technologie de soi », par laquelle nous nous ajustons au monde et à ses exigences.

43L’inflexion que nous observons dans l’imaginaire de la fiction s’insère donc dans un processus plus large d’évolution de la place du récit dans nos sociétés. Si la littérature a un rôle à jouer dans ce schéma élargi, ce pourrait bien être de rappeler l’ambivalence de ce pouvoir du récit dont les effets, très réels, échappent à celui qui veut s’en saisir. Comme tout contrôle, le pouvoir du récit est limité et résistible. Il ressort de ces histoires d’emprise une représentation du monde à la fois plus complexe et plus riche de possibles que ce que tout pouvoir de scénarisation permettra jamais d’imaginer.