Traitement des indices dans la production littéraire contemporaine en Suisse romande (du roman à énigme au roman noir) : Joël Dicker et Joseph Incardona

Propos introductif : un usage stéréotypé des indices / de la technologie / la distinction entre récit à énigme et roman noir

1Afin de mener à terme la comparaison entre les deux corpus retenus à l’étude, je propose trois éléments de contextualisation, qui feront office d’introduction.

2Tout d’abord, il s’agit de relever l’usage relativement stéréotypé qui serait fait des indices dans le roman policier contemporain. En effet, les indices fonctionneraient comme des signes de connivence et renverraient à des moments de partage entre le texte et son lectorat. Dans son article intitulé « Indicialité du récit policier » (1984), Jacques Dubois rappelle qu’il existe des indices classiques ou stéréotypés, mais que tout pourrait être considéré comme « indiciable » :

Qui voudrait dresser un répertoire des indices mis en œuvre par le texte policier aurait fort à faire. S’il est vrai qu’il existe des indices classiques ou stéréotypés – les menus objets abandonnés par mégarde sur les lieux du crime –, la variété de ce qui peut faire office d’indice est infinie. Tout est indiciable, en fin de compte. (Dubois, 1984, p. 17)

3Dubois ajoute plus loin que le·la lecteur·rice aurait appris à manier le code spécifique à l’usage de certains types d’indices. Selon lui, nous avons intégré à nos habitudes mentales le paradigme de l’indice :

Le polar contemporain s’est davantage rapproché d’une pratique indicielle allusive et qui en appelle à la participation du lecteur. L’image est dans le tapis ; au lecteur de la déchiffrer. Comme si, en un siècle, de Doyle à Japrisot, ce lecteur avait appris à manier le code spécifique. Nous avons, en effet, intégré à nos habitudes mentales – à notre psychologie comme à notre épistémologie – le paradigme de l’indice (Dubois, 1984, p. 28).

4Dans un entretien datant de 2015, Jacques Dubois ajoute que si l’on n’écrit plus guère de romans à énigme, « l’indicialité avec le décodage des indices (traces, etc.) demeure un principe actif, que l’on retrouve à peu près chez tous les auteurs actuels » (Dubois, Kaempfer, 2015, p. 1). Nous verrons plus loin quelle place occupent ces « indices » dans le récit à énigme de Joël Dicker et dans le roman noir de Joseph Incardona.

5Ma deuxième réflexion concerne la place de la technologie dans les polars d’aujourd’hui. Que ce soient des romans policiers, des séries télévisées ou des films, on trouve nombre d’outils dont vont disposer les enquêteurs ou enquêtrices. Les scènes de crime analysées à grand renfort de prélèvements, la présence d’ADN, autant d’éléments qui vont permettre des avancées décisives dans l’élucidation des crimes. On accorde aussi, dans les récits, de longs développements narratifs et descriptifs des scènes d’autopsie1. « Faire parler les indices » est devenu un mot d’ordre dans les récits d’enquête policière et l’évolution des outils de la police scientifique se retrouve dans les productions contemporaines. Comme l’écrivent Emmanuel et Mathias Roux, « songeons à tous les types de traces aujourd’hui à la disposition des enquêteurs : digitales, palmaires, génétiques, téléphoniques, numériques, GPS, balistiques ou encore sanguines » (Roux, 2023, p. 107).

6Cette caractéristique se retrouve de manière uniforme dans le roman policier contemporain, qu’importe le sous-genre auquel il pourrait être apparenté ; le·la lecteur·rice, ou les figures chargées d’enquêter, sont des habitué·es à manier les codes estampillés « technologie ».

7En troisième lieu, apportons une précision au sujet de la distinction entre roman noir et roman à énigme. Même si les sous-catégories de roman noir et de roman à énigme peuvent paraître relativement schématiques et que le roman policier contemporain recourt davantage à des formes hybrides, on peut toutefois rappeler que roman à énigme et roman noir fonctionnent de manière assez différente. Le roman à énigme se compose de la résolution progressive d’une énigme (un crime ou une disparition) au moyen d’une enquête. Il constitue une remontée à rebours. En revanche, ce sous-genre accorderait peu d’importance aux circonstances sociales ou politiques qui entourent voire expliquent le crime. Le roman noir, plutôt que de s’intéresser à la résolution d’une énigme, va brosser un portrait détaillé de la société et des circonstances sociopolitiques dans lesquelles les personnages s’insèrent. Dans ce type de récit, les actions du·de la criminel·le sont souvent présentées en parallèle avec celles des enquêteur·rices ou des victimes, et le lecteur ou la lectrice en sait souvent davantage que les enquêteur·rices (Viegnes, Jeanneret, Traglia, 2020, p. 18‑22). Laurent Demanze rappelle d’ailleurs, dans son ouvrage consacré aux formes d’enquêtes contemporaines, que celles-ci empruntent volontiers des motifs ou des atmosphères au roman-feuilleton et au roman noir, avec leur « souci de l’immersion et de la restitution longues des milieux sociaux », valorisant ainsi une « pratique assidue de l’observation » (plutôt que la résolution d’une énigme). En effet, le roman noir distillerait une forme d’inquiétude : « À la différence du roman à énigme, romans noirs et enquêtes contemporaines ne dissipent pas le trouble du réel, l’opacité du monde ou le sentiment d’incompréhension » (Demanze, 2019, p. 50).

8Rappelons pour terminer ce bref rappel que le crime, dans le roman noir, se caractérise davantage comme l’expression d’une violence quasi incontrôlable, et non comme un problème à résoudre.

Deux projets d’écriture en contraste

9En ce qui concerne ses livres, Joël Dicker communique aussi bien avec son lectorat à partir de la page web de sa propre maison d’édition (Rosie & Wolfe), mais également à partir de nombreuses publications sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, Dicker insiste en particulier sur l’importance d’amener le plus de gens possible à lire. La publication récente de l’ouvrage (traduit à cette occasion) de la neuroscientifique Maryanne Wolf s’insère dans ce projet de populariser la lecture (Lecteur, reste avec nous !, 2023) ; il s’agit de défendre la place de la lecture dans le quotidien de toutes et tous (loin des smartphones et outils technologiques). Il nous semble que le récit à énigme s’intègre de manière cohérente dans ce projet d’une lecture accessible et sans doute, divertissante.

10Rappelons brièvement que Joël Dicker s’est fait connaître sur un plan international avec la publication en 2012 de La Vérité sur l’affaire Harry Quebert. L’intrigue de ce roman, qui se déroule dans une petite ville du New Hampshire, est centrée sur une disparition qui se révèle être un meurtre. Ce roman à énigme mène en parallèle le récit d’un amour dans les années 1975 (entre l’écrivain Harry Quebert et la jeune Nola Kellergan) et l’enquête poursuivie près de trente ans après par un ancien élève de Harry, Marcus Goldman, qui s’avère être également un auteur en panne d’inspiration. Certains aspects sont représentatifs de ce texte, comme les jeux sur la temporalité et les indices disséminés au long du récit, sur lesquels nous reviendrons.

11Joseph Incardona est un auteur reconnu en Suisse, en France également, pour ses romans mais également pour son activité de scénariste (notamment de séries télévisées) et de réalisateur de films. Ses romans noirs développent un ton volontiers parodique qui les rapprochent de ce qu’on pourrait appeler une comédie noire ; citons en guise d’exemples La Soustraction des possibles (2020) ou Stella et l’Amérique (2024). En revanche, le titre dont il s’agit ici, Derrière les panneaux, il y a des hommes (2015), développe une tonalité sombre, faite d’épisodes de grande violence, et tranche avec les romans publiés par la suite.

12En effet, le roman de Joseph Incardona est centré sur la disparition de jeunes filles sur des aires d’autoroute. La narration suit la chasse organisée en solitaire par le père de l’une des victimes. Ce père, Pierre Castan, vit quasiment en permanence dans sa voiture et parcourt le territoire restreint des stations d’autoroutes où disparaissent les jeunes filles, à la recherche d’indices qui lui permettraient de remonter la piste du criminel. L’écriture d’Incardona, par ses ruptures de rythme syntaxique, par ses blancs, par son caractère volontairement décousu, peut être opposée à la linéarité syntaxique et à la fluidité du style de Joël Dicker.

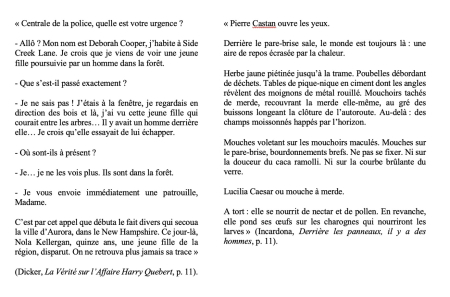

13Une mise en parallèle des débuts de ces deux romans met en évidence les choix contrastés dans la narration :

14On peut constater, d’un côté, que la narration privilégie le dialogue et le texte de type informatif, et de l’autre, une tonalité sombre, morbide, ainsi qu’un texte de type descriptif donné à travers le regarde du protagoniste. Dans la suite de notre propos, nous proposons une analyse du rôle joué par les indices dans les deux romans.

La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert : « faire parler les indices » dans le roman à énigme

15Dans un article consacré à la lecture spécifique proposée par le roman policier, Richard Saint‑Gelais identifie les rapports génériques entre texte et lecture dans le roman policier, montrant que les dispositifs de ce type de romans « encouragent une lecture faite de rapprochements, de confrontations, voire de va-et-vient méfiants à travers le texte » (Saint‑Gelais, 1997, p. 792). De nombreux éléments dans le récit de Dicker nous mènent à les considérer comme des indices et à les identifier comme des “adjuvants” à notre enquête. Toutefois, nous sommes rapidement confronté·es à une double énigme : tout d’abord, le meurtre de Nola Kellergan, qu’il s’agira de résoudre, suivi ensuite par “l’affaire” du manuscrit retrouvé sur les restes de son corps qui va solliciter l’ingéniosité des enquêteurs et les motiver à élucider les indices en fonction de l’une ou l’autre des énigmes. Il est intéressant de signaler ici que le corps de Nola, ainsi que le manuscrit des Racines du mal, sont découverts ensemble : d’indice probant dans le cadre de la résolution du meurtre, le manuscrit va devenir, au fil du récit, un mystère à éclaircir. Dans les deux cas, les indices jouent un rôle déterminant pour le suivi de la narration, permettant de mener à une résolution progressive de l’enquête (notamment par l’usage d’indices filés) et distrayant le lecteur par le potentiel ludique de ces mêmes indices.

Un usage ludique des indices

16De nombreux indices pourraient être définis comme ludiques, soit menant les enquêteurs sur de fausses pistes, soit empruntant à la parodie (détournement d’un topos du récit à énigme). Prenons l’un des indices les plus visibles qui soient, découvert de manière fortuite et illégale par Marcus dans l’immense maison de Elijah Stern. Il s’agit du tableau de Nola peint par le chauffeur de Stern, Caleb, qui va aussitôt mener Marcus et le lecteur sur une fausse piste. Toutefois, cette fausse piste pour résoudre le meurtre va nous mener sur une vraie piste pour résoudre l’énigme du manuscrit :

Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je savais que je devais faire vite. C’était ma seule chance de trouver un élément qui relie Stern à Nola. […] Je finis par arriver à un second couloir dans lequel je m’engageai. Il menait à une porte unique que je me hasardais à ouvrir : elle donnait sur une vaste véranda entourée d’une jungle de plantes grimpantes qui la protégeait des regards indiscrets. Il y avait là des chevalets, quelques toiles inachevées, des pinceaux étalés sur un pupitre. C’était un atelier de peinture. Accrochés au mur, une série de tableaux, tous très réussis. […] Les toiles étaient frappantes d’authenticité. Elles étaient toutes signées L.C. et les dates n’allaient pas au-delà de 1975. C’est alors que je remarquai un autre tableau, plus grand que les autres, accroché dans un angle ; il y avait un fauteuil installé devant et il était le seul à disposer d’un éclairage. C’était le portrait d’une jeune femme. On ne voyait que jusqu’au haut de ses seins mais on comprenait qu’elle était nue. Je m’approchai ; ce visage ne m’était pas complètement inconnu. J’observai encore un instant avant de comprendre soudain et d’en rester complètement stupéfié : c’était un portrait de Nola. C’était elle, il n’y avait aucun doute. Je pris quelques photos avec mon téléphone portable et je m’enfuis aussitôt de cette pièce. L’employée de maison trépignait devant la porte d’entrée. Je la saluai poliment et je partis sans demander mon reste, tremblant et en sueur (Dicker, p. 345‑346).

17Cette scène reprend le topos du tableau découvert de manière fortuite en l’illustrant de manière presque caricaturale : l’avancée prudente dans une pièce inconnue par le personnage enquêteur, le dévoilement progressif de l’identification de l’objet trouvé, l’étonnement du personnage et ses émotions, autant de caractéristiques qu’on retrouve dans les récits à énigme. D’autres indices fonctionnent de manière similaire dans le récit, comme le feuillet récupéré illégalement par Tamara Quinn chez Harry Quebert, qu’elle va garder précieusement dans son coffre-fort pour l’incriminer, et qui va disparaître, de manière particulièrement rocambolesque (disparition qui sera résolue sur le tard). On peut constater un emploi récurrent d’indices visuels et matériels dans les récits de Dicker, mais qui peuvent aussi révéler une complexité structurelle et temporelle qui contribue à la dimension ludique et divertissante du récit à énigme.

L’indice filé

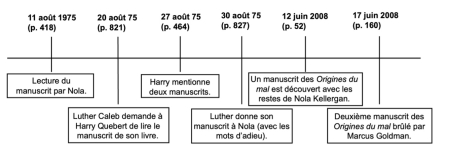

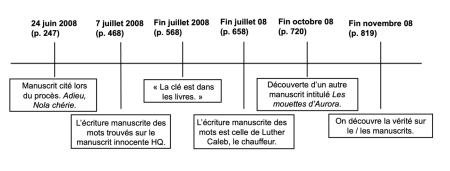

18En effet, la narration construit, autour d’un objet en particulier, un parcours indiciaire complexe, allant du crime à la découverte de l’imposture à l’origine de la vérité sur l’affaire. Il s’agit du manuscrit des Origines du mal, grand succès littéraire attribué à Harry Quebert, qui va se révéler en fin de compte une imposture. Ce type d’indice, qu’on retrouve tout au long du déroulement temporel de la narration, peut être défini par la formulation d’indice filé (par référence à une métaphore filée).

19Nous découvrons ci-dessous une frise chronologique qui permet de visualiser l’usage de cet indice filé, central à la résolution de l’affaire qui touche l’écriture des deux manuscrits et qui va mener au dévoilement de l’imposture provoquée par Harry Quebert. Cet indice permet également à l’intrigue d’être structurée dans le temps, reliant ainsi les différentes couches temporelles entremêlées par le narrateur.

20On peut relever l’intérêt littéraire de cet usage d’un indice filé, qui se déploie dans le temps de l’histoire, de l’enquête et de la lecture, dans un écheveau complexe et maîtrisé2.

21Les lecteurs et lectrices peuvent ainsi considérer que le fin mot de l’histoire revient à la résolution de cette affaire des manuscrits, qui font la part belle à l’écriture et à son pouvoir de transmission. De fait, la vérité se définit davantage par l’histoire du manuscrit et de ses origines, et non par la vérité sur le meurtre, dont la résolution s’avère somme toute assez stéréotypée et presque banale. Le texte devient l’indice principal et va permettre de donner du sens à des liens inexistants au début et qui vont peu à peu se tisser, entre Nola, Harry et Luther, mais également avec Marcus, qui va retrouver l’inspiration en écrivant son livre sur l’affaire. Il permet également de seconder les parcours quasi initiatiques vécus par les deux protagonistes, en panne d’inspiration à des moments différents, mais aussi de valoriser la thématisation de l’écriture, présente tout au long du récit, sous la forme matérialisée des manuscrits (ceux qui ont pu être écrits et ceux qui restent à écrire), et également à partir des chapitres consacrés aux conseils donnés par Harry Quebert à son cadet.

Derrière les panneaux, il y a des hommes : traces et chasse

22Dans le roman d’Incardona, le choix d’un narrateur omniscient dans le récit donne voix aux multiples personnages, dont on lit également les pensées. Le narrateur nous présente de manière relativement linéaire le déroulement des deux enquêtes, celle de la police et celle du père chasseur. Nous suivons également, dès le début, les faits, les gestes et les pensées du meurtrier pédophile.

23Par ailleurs, les lecteurs et lectrices sont confronté·es à une gigantesque scène de crime, définie par plusieurs stations d’autoroute. Ces lieux de passage ouvrent sur une foule de traces difficiles à collecter et analyser. Le meurtrier cherche d’ailleurs à effacer toute trace de son passage : il dissout ces victimes dans de l’acide (donc on ne retrouve pas les corps) et il se déplace entre différentes aires d’autoroute. Pourtant le meurtrier appartient en quelque sorte à la scène de crime car il travaille dans les restaurants des relais d’autoroute. Le·la lecteur·rice sait donc dès le début qu’il est possible de l’arrêter et on cherche à déceler des indices qui n’existent pas, ou si peu. Ce roman, qui révèle les désordres humains, qui les met en évidence, montre une réalité qui résiste au décodage d’indices.

24Le récit présente deux types d’enquêteur·rices : d’abord Pierre Castan, père désespéré, par ailleurs médecin légiste de profession, hanté par l’aire d’autoroute où sa fille a disparu et qui va mener une enquête tenace, sur le terrain, qui va lui permettre de remonter à un indice, le seul indice qui va se révéler une trace à suivre. Un chasseur, voire un traqueur. En parallèle, un couple d’enquêteurs officiels, des policier·ères relativement démuni·es pour gérer la disparition de ces jeunes filles et qui vont s’atteler à une enquête difficile, en s’appuyant sur les ressources technologiques à disposition (caméras de surveillance, relevés de téléphones portables, etc.). C’est la réunion tardive de ces trois pisteur·euses qui va mener au coupable. On remonte ainsi jusqu’au mini-bus du meurtrier, un modèle California : quoi d’autre comme indice, qui fasse complètement sens dans cet univers de déplacements incessants et d’anonymat représenté par des aires d’autoroute.

25Deux passages permettent de comparer les manières d’enquêter de ces pisteur·euse·s, que ce soit le père, immergé dans sa quête de retrouver sa fille, voire de la venger, et la policière, à l’affut du moindre indice qui pourrait lui donner une information utilisable.

26Tout d’abord, le moment où le père traqueur fait le lien entre divers éléments :

Pierre Castan, Pierre Cassé, haché menu au fil des jours, des semaines, des mois, Pierre Castan lit et prend connaissance des éléments suivants, horizontal, de gauche à droite, surligné dans sa mémoire :

[…] le téléphone portable de Marie Mercier a été retrouvé dans la sacoche du side-car d’un couple de motards suite à une recherche intensive via le réseau de téléphonie mobile. […] Tout indique que le ravisseur présumé de la jeune fille a volontairement caché le téléphone allumé afin d’égarer les recherches de la police. […]

Pierre est d’abord intrigué. Le mot qui l’intrigue est « side-car ». […]

D’abord rattacher le mot à son locuteur.

Le locuteur est Jacques Baudin.

Jacques Baudin, le cantonnier collectionneur :

[…] j’ai vu un gars qui rôdait près d’un side-car alors que ses occupants s’étaient éloignés vers les bois. Je me suis approché pour lui demander s’il avait besoin de quelque chose. Le gars, c’était comme si il avait vu le diable, tellement il était surpris de me voir débarquer. Le type a filé rejoindre son véhicule garé plus loin, un van, fallait voir ses yeux. […]

Rhizomes.

Un van ?

Un Volkswagen, ouais.

Racines qui s’étendent à l’horizontale sous la terre. Débouchent à l’air libre sans apparente connexion. Grappes, liens invisibles, en réalité tangibles, si tangibles, putain. […]

Pierre referme le magazine, regarde sa montre. Il reste calme, les gestes mesurés, digne et patient.

La sueur coule dans son dos.

Une trace.

Il termine son café.

L’information ressurgit.

L’anodin devient fondement.

La vraie première trace depuis six mois qu’il est sur l’autoroute : un fourgon Volkswagen.

(Incardona, p. 235-247)

27Ensuite, le moment où la policière croise des données transmises par les caméras de surveillance :

L’enregistreur de vidéosurveillance qu’ils analysent en ce moment, permet de consigner plus de mille heures sur un disque dur. Seize caméras y sont connectées. Julie et Gaspard ne peuvent se permettre de négliger aucune source d’image. En revanche, le numérique leur permet d’accéder plus rapidement aux informations concernées. […] Ils cherchent un individu qui se serait approché du side-car et aurait caché le téléphone portable de Marie Mercier dans une des sacoches, grosso mode entre 13h50 et 14h30. […] La surabondance d’images implique des heures supplémentaires de visionnage. L’informatique exaspère le travail de l’humain. […]

Julie réfléchit. […] Une hypothèse affleure, dessine des contours.

Le macro converge vers l’inframince.

Tout est lié, pense Julie. […]

Rembobinage :

23 septembre 2011, Catherine Mangin.

5 janvier 2012, Lucie Castan.

15 août 2012, Marie Mercier.

Lien : autoroute.

Les caméras factices deviennent des alliées.

Féminin au secours du féminin.

Si proche, Julie, si tu savais.

Le nœud se défait dans son ventre.

Elle est ambiguë, cette joie d’aller vers le fauve.

De le pister, enfin.

Une trace laissée par hasard.

Parce qu’il est difficile de tout contrôler.

La vanité les perd, souvent.

Les.

Croque-mitaines.

(Incardona, p. 199-203)

28Si j’ai choisi ces deux passages, c’est pour mettre en évidence la comparaison faite entre l’enquêteur·rice et la figure du chasseur. Aussi bien la policière que le père sont qualifié·es de personnes suivant des pistes, renvoyant ainsi à une expérience de terrain lorsqu’il s’agit de déchiffrer les traces.

29Il paraît signifiant de revenir, en fin de parcours, sur les réflexions développées par Carlo Ginzburg dans son célèbre texte « Traces – Racines d’un paradigme indiciaire » (1986). En effet, on peut faire ici le rapprochement de cet usage métaphorique de la chasse avec le propos conclusif du texte de Ginzburg, dans lequel est évoquée la « rigueur élastique du paradigme indiciaire », formule utilisée pour qualifier des formes de savoir échappant à des approches dites scientifiques : « Il s’agit de formes de savoir tendanciellement muettes – dans le sens où […] leurs règles ne se prêtent ni à être formalisées, ni même à être dites. Personne n’apprend le métier de connaisseur ou l’art du diagnostic en se bornant à mettre en pratique des règles préexistantes. Dans ce type de connaissance entrent en jeu (dit‑on couramment) des éléments impondérables : le flair, le coup d’œil, l’intuition » (Ginzburg, 1989, p. 292-293).

30On pourrait affirmer, sans trop s’avancer, que ce type de connaissance défini par Ginzburg s’avère l’une des caractéristiques revendiquées par de nombreux·ses enquêteur·rices de récits policiers : citons, par exemple, les figures connues des enquêteurs Adamsberg (Fred Vargas), Harry Hole (Jo Nesbø), Carl Mørck (Jussi Adler-Olsen), Kurt Wallander (Henning Mankell) ou Lisbeth Salander (pour citer l’enquêtrice dans la célèbre série de Stieg Larsson).

31Carlo Ginzburg affine ensuite la caractéristique d’intuition en « intuition haute » et « intuition basse », spécifiant que l’intuition basse, « enracinée dans les sens », « n’a pas de limites géographiques, historiques, ethniques, sexuelles ou de classes » (Ginzburg, 1989, p. 294). Sentir, suivre et découvrir des traces, tout comme décider que tel élément devient un indice porteur de sens, représentent la démarche du pisteur ou de la pisteuse. Une démarche de compréhension du monde qui a l’avantage d’être inclusive, car « éloignée de toute connaissance supérieure, privilège d’un petit nombre d’élus » (Ginzburg, 1989, p. 294).

32Si le texte d’Incardona valorise la démarche intuitive d’un·e enquêteur·rice chasseur·se, on remarque, dans les deux passages cités plus haut, l’évocation du hasard, comme s’il fallait aussi que la chance soit du côté du·de la pisteur·euse et qu’un détail, à un moment donné, permet de relier des éléments entre eux pour mener à la vérité.

33Le fait que l’enquêtrice s’appuie sur les technologies les plus avancées ne change rien à la démarche elle-même : cette rigueur élastique du paradigme indiciaire s’avère atemporelle et on pourrait la vérifier par la présence, dans la production de littérature policière contemporaine, de figures d’enquêteur·rices (amateur·rices ou professionnel·les), dont les capacités d’intuition ou de flair sont valorisées.

*

Propos conclusif : usage de l’indice dans le récit à énigme et le roman noir

34Pour en revenir à la distinction entre récit à énigme et roman noir, relevons d’abord l’usage différencié qui est fait, dans les deux récits, des corps et des traces. On trouve dans le texte d’Incardona une visibilisation des corps, voire une forme de surexposition des corps, ainsi que des descriptions réalistes des violences subies. Il est par ailleurs révélateur que le tueur fasse disparaître les corps de ses victimes : pas de corps, pas de traces, mais du vide qui conduit au désespoir et à une recherche presque vaine de résidus exploitables qui auraient pu être laissés par le meurtrier.

35Dans le roman de Dicker, les corps sont traités de manière stéréotypée (dans la lignée du récit à énigme), et sont ainsi exploitables en termes de traces laissées à disposition du groupe enquêteur. Rappelons que le corps de Nola est retrouvé près de trente ans après le meurtre, et la réapparition du corps permet ainsi à l’enquête de démarrer. Le corps devient porteur de sens indiciel, alors que dans le récit d’Incardona, les corps des victimes ne sont plus rien, métaphores du vide qui entoure les parents et, également, les figures d’enquêteur·rices.

36En fin de compte, si le livre de Dicker mise sur les possibilités multiples de l’indice (ludique, temporel, générateur de suspense) et notamment de l’indice filé, celui d’Incardona y recourt par nécessité pragmatique, pour ne pas complètement perdre ses lecteurs et lectrices. Le roman à énigme d’aujourd’hui miserait davantage sur le caractère ludique des indices, voire sur leur potentiel dans le traitement de la temporalité du récit, tandis que le roman noir l’utiliserait de manière parcimonieuse, proposant davantage une lecture désorientée, ancrée dans les sensations et les affects éprouvés par les personnages. On pourrait toutefois en conclure, comme le rappelait Jacques Dubois, que l’indice demeure un principe actif dans le roman contemporain, même si les sous-genres du roman policier l’exploitent de manière différenciée.

37Si l’on revient sur la notion de « lecture policière » développée par Richard Saint-Gelais, pour qui « le roman policier est moins un objet qu’un dispositif dont le fonctionnement passe par l’intervention active d’une lecture » (Saint-Gelais, 1997, p. 793), on peut rappeler le dispositif assez retors du roman policier « qui consiste moins à dissimuler la solution qu’à mettre en place les conditions d’un effacement que la lecture, et non le seul texte, accomplira » (Saint-Gelais, 1997, p. 794). On voit sans voir, en quelque sorte, et c’est notamment l’un des ressorts du roman à énigme. St‑Gelais mentionne certaines différences qui séparent le roman noir du roman à énigme pour terminer en reprenant la distinction entre un indice et un piège adressé au·à la lecteur·rice (et à l’enquêteur·rice). On peut se demander si un indice ostensible ne constitue pas un piège du récit, du moins dans le roman à énigme. Il s’agirait de l’un des ressorts narratifs privilégié par Joël Dicker. Toutefois, il nous semble que Saint-Gelais reste trop en retrait sur la dimension éthique ou philosophique qui traverse le roman policier, notamment le roman noir, un sous-genre de texte qui cherche à impliquer son lecteur dans une histoire certes définie par une enquête et des meurtriers à neutraliser, non pas tant en déchiffrant des indices placés par l’auteur mais surtout en s’engageant aux côtés de personnages qui cherchent à établir une forme de justice face aux situations tragiques de leur vie et qui se battent également pour leur survie. Le roman de Joseph Incardona fait passer au premier plan les désordres et débordements de personnages luttant contre leur destinée, en quelque sorte : la fin du livre, emportée dans ce violent orage qui paralyse le trafic et permet au père chasseur de croiser la route du meurtrier, peut nous mener sur la piste d’une forme d’intervention quasi divine, qui bouleverse les plans de la justice.