Démographie des personnages et Révolutions dans quelques romans du xixe siècle

1Les analyses qui vont suivre sont indissociables d’un projet de plus grande ampleur, qui consiste à compter et à caractériser autant que possible (en indiquant, notamment, leur genre, leur statut social et matrimonial) les personnages nommés et non nommés dans un corpus d’environ 250 romans français et anglais de la première moitié du xixe siècle (incluant en particulier l’intégralité des romans de Balzac et de Dickens).

2N’ayant pas ici l’espace de détailler les principes de la méthodologie employée (Lavocat, 2020, 2022, 2023), je me contenterai d’évoquer deux résultats de cette recherche, qui ont été à l’origine des hypothèses ayant donné lieu à ce travail. Le premier est que les romans féminins, même historiques, sont moins peuplés que les romans écrits par des hommes (en moyenne 35 personnages par roman pour les premiers, et 96 pour les seconds, 59 si on enlève les Mystères du peuple d’Eugène Sue, dont nous reparlerons ultérieurement). Le second est que le nombre de personnages par roman augmente entre le début et le milieu du xixe siècle : on passe de 30 personnages par roman entre 1786 et 1820, en moyenne, à 47 entre 1812 et 1840 et à 61 entre 1841 et 1863 (sans Les Mystères du Peuple)1. On peut ajouter que les best-sellers de l’époque ont significativement plus de personnages que les autres romans. Ainsi, toujours sans prendre en compte Les Mystères du peuple, les best-sellers écrits par des auteurs français comprennent en moyenne 76 personnages au lieu de 59.

3Or, deux des cinq romans qui vont être étudiés dans cet article sont des best-sellers : Les Misérables et Les Mystères du peuple sont les romans dont le nombre de personnages est le plus important, dans ce corpus et probablement parmi tous les romans du xixe siècle. Ce sont aussi ceux où les événements révolutionnaires contemporains, auxquels leurs auteurs ont assisté personnellement, jouent un grand rôle. Pourrait-il y avoir une relation entre le contexte révolutionnaire et l’inflation démographique dans ces romans ? S’il est difficile de répondre à cette question, il peut être à tout le moins pertinent d’examiner le style démographique de quelques exemples de romans d’obédiences diverses (d’Irma, roman royaliste d’Elizabeth Guénard, aux Mystères du peuple d’Eugène Sue, favorable à Robespierre) décrivant des révolutions : celle de 1789 (Irma d’Elizabeth Guénard, Le Chevalier de Maison Rouge d’Alexandre Dumas, The Tale of Two Cities de Charles Dickens, Les Mystères du peuple d’Eugène Sue), celles de 1830, 1832 et 1848 dans Les Misérables et Les Mystères du Peuple.

4Les relations entre Révolution et fiction, dans la littérature romanesque du xixe siècle ont été bien explorées (voir, notamment, Deruelle et Moulin, 2014). Mais la perspective adoptée, celle de la population des personnages et du style démographique, est peut-être à même d’apporter un éclairage nouveau, même si celui-ci ne bouleverse pas ce que l’on sait déjà des postulations idéologiques, ni même des caractéristiques stylistiques de romans aussi connus que ceux de Dickens, Dumas, Hugo et Sue (le roman d’Isabelle Guénard est moins fréquenté). L’analyse des populations fictionnelles de ces romans nous amènera en effet à poser la question suivante : à quelles conditions peut-on parler d’un style démographique plus démocratique qu’un autre ?

Irma, roman royaliste : un petit monde crypté

5Irma ou les malheurs d’une jeune orpheline est le premier ouvrage que publie Elisabeth Guénard, Baronne de Brossin de Méré, en 1799, à l’âge de 49 ans. Après quoi, peut-être encouragée par le succès que rencontre ce roman, elle publie frénétiquement, jusqu’à sa mort, en 1829, 35 romans, dans une veine sentimentale et religieuse, et 6 autres d’inspiration licencieuse, sous pseudonyme masculin2 (Granata, 2010 ; Legrand, 2018). Elle est également l’auteur de fausses mémoires et de romans historiques. La réception très favorable d’Irma3 (qui tient aussi au fait que Marie-Thérèse de France soit devenue, sous la Restauration, une véritable idole), l’a sans doute encouragée à exploiter le même filon à plusieurs reprises : elle publie une Histoire de Mme Elizabeth de France, sœur de Louis xvi, en 1802, et Les Augustes victimes du Temple, en 1818.

6L’originalité d’Irma tient à ce que ce roman traite uniquement d’un événement historique, alors que la Révolution française, dans les romans féminins de l’époque, se réduit la plupart du temps4 à une allusion (dans Laure d’Estell de Sophie Gay par exemple, en 1802)5, à une conséquence annexe dans une histoire rapportée (dans Corinne de Germaine de Staël, en 1807)6, à un écho assourdi depuis un château en province (dans Ourika de Claire de Duras, en 1823)7. Cependant, Elizabeth Guénard n’affronte pas non plus l’histoire directement. Même si le roman a trouvé son public, au moins jusqu’en 1816, l’usage presque systématique des pseudonymes, le déguisement des noms de lieux est un procédé d’éloignement, qui réserve la compréhension du roman aux contemporains et aux lecteurs avertis. Même en possession d’un index (qui dans une édition plus tardive figure à la fin du premier tome), il est parfois impossible, surtout avec la distance temporelle, d’identifier les personnages (dont 70,3 % sont historiques). En outre, les personnages anonymes ne le sont pas vraiment, car ils ont pour la plupart un référent historique. Les personnages sans nom (93), plus nombreux que les personnages (55 dont seulement 33 participent à l’action)8, sont pour la plupart désignés par des allusions et à des périphrases suggérant une identification : « L’ambassadeur du grand Kan », « L’imprimeur de Zamolan », « La reine de Perse » (c’est-à-dire l’Autriche), « Un homme né pour le malheur de son pays ».

7Le roman comporte aussi de nombreux groupes (78), la plupart rattachés à Irma (« mes geôliers », « ma cour » « mes odalisques »), ou à son parti (« nos prêtres », « nos cultivateurs »). Ils sont polarisés en deux camps : d’une part « les bons paysans », « les corps entiers d’indiens fugitifs » ; de l’autre, des groupes républicains beaucoup moins bien représentés : « la faction sanguinaire » ou « ceux dont la raison est aliénée ». Quant aux 30 244 personnages qui se trouvent dans des groupes nombrés, ils sont presque tous absorbés par le groupe de 30 000 personnes qui assistent à l’exécution de Rainelord, c’est-à-dire Marie-Antoinette.

8Une autre raison, qui pourrait expliquer le nombre modeste de personnages nommés (33 dans la diégèse) est que ce roman par lettres emprunte au roman sentimental (dont la nombre de personnages se situe en moyenne à 20) : les deux premiers tomes sont constitués de mémoires d’Irma, adressées à un « bien-aimé » qui n’est jamais nommé, mais qui est Louis-Antoine d’Artois, duc d’Angoulême, que Marie-Thérèse épouse effectivement en 1799, date de publication du roman. Celui-ci se conclut par ce mariage, toujours sans citer le nom de l’époux, pas plus que de ses parents (« le père de mon bien-aimé », « la mère de mon bien-aimé »), ni de l’évêque de Metz, Louis-Joseph de Montmorency, qui est dans le roman « le plus auguste des brames ». Les deux derniers tomes sont des lettres adressées par Marie-Thérèse, depuis Vienne, à une probablement fictive Zumila.

9Le schéma du roman sentimental s’impose au point que la relation avec le seul représentant de la Révolution qui joue un rôle dans le roman, Robespierre sous le nom de « Ximalecen » (Vergniaud sous le nom d’« Erdunord » et Marat, sous celui de « Tœemra », ne sont que mentionnés), repose sur une invraisemblable intrigue amoureuse. Robespierre-Ximalecen, seul personnage dans le roman à être décrit, est dépeint comme un méchant de roman noir, essayant en vain de gagner l’amour de Marie-Thérèse qu’il veut épouser par calcul politique :

C’était un homme d’environ 30 ans ; sa taille mal dessinée était au-dessous de la médiocre : il avait dans les mains, dans les épaules, dans le cou et dans les yeux, un mouvement convulsif qui me frappa au premier abord. Sa physionomie, son regard, étaient sans expression ; son visage livide et son front couvert de rides, non celles qui sont les compagnes de la vieillesse, mais celles qui tiennent de l’habitude d’une fureur concentrée : Sa démarche était tout à la fois brusque et pesante. Mais rien ne m’affecta plus désagréablement que le son de sa voix ; elle était aigre : on eût plutôt dit qu’il criait qu’il ne parlait. (Guénard, Irma, 1800, t. ii, p. 98)

10La relation distante à l’histoire et le petit nombre de personnages produisent une impression de flou quant au référent historique, d’autant plus que le point de vue d’Irma est tronqué. Quoiqu’au centre de l’histoire européenne de l’époque, elle ne sait rien, elle ne voit rien. Elle rapporte cependant beaucoup d’histoires qu’on lui a racontées. De façon significative, Irma entend souvent, depuis sa cellule, des cris, des piétinements de chevaux, elle voit des lueurs qu’elle dit ne pas savoir interpréter.

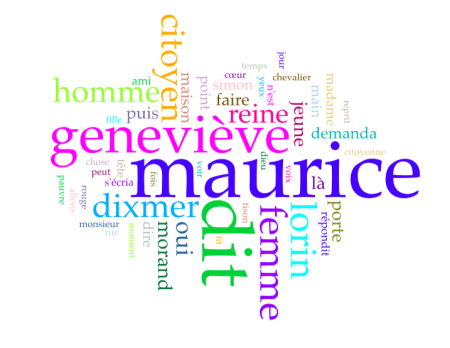

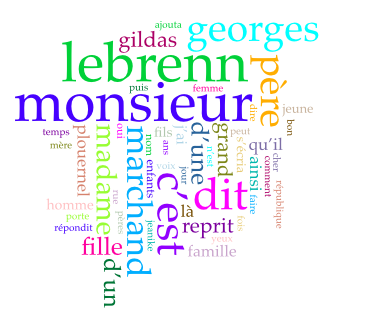

11Le style démographique de cet étrange roman contre-révolutionnaire est assez bien caractérisé par son nuage9 de mots :

12Selon les indications de ce nuage, le roman est focalisé sur les relations familiales (père, mère, frère, tante, famille). On relève la présence de termes liés aux affects (cœur, douleur, bonheur), à l’existence et à la condition de l’héroïne (sort, temps, jours, moments, vie, mort, seul/seule). Les mots de « peuple », et d’« Inde » (la France) résument la relation au monde extérieur. Les termes liés à la monarchie dominent (roi, prince, cour). La présence du terme de « Madame » témoigne enfin de l’importante proportion de personnages féminins dans ce roman (membres de sa famille, princesses de la cour de Vienne, dames de compagnie et femmes de chambre), qui ne se retrouvera dans aucun autre roman du corpus (40,7 % des personnages nommés). Les nobles y représentent quant à eux 61 %.

Le Chevalier de Maison Rouge et The Tale of Two Cities : deux styles de compromis politique

13Le roman d’Alexandre Dumas (1845), à peine plus long que celui d’Elizabeth Guénard (133 663 mots) est composé de 135 109 mots. Écrit un demi-siècle plus tard, sans que l’auteur ait pu être témoin des événements, il est, de par ses options idéologiques, sa composition, son style démographique, bien différent d’Irma. Comme d’autres du même auteur qui traitent aussi de la Révolution française (La Comtesse de Charny par exemple, en 1853), il repose sur un fragile équilibre idéologique, ontologique et éthique.

14Celui-ci se repère parfaitement si l’on examine la composition de la population de ce roman. Sur la base du nombre d’occurrences des noms des personnages, elle se distribue en plusieurs groupes.

15Dans le premier, ceux des personnages qui sont cités plus de 100 fois, la répartition entre personnages révolutionnaires et monarchistes, fictionnels et historiques, bons et méchants, est équitable : le groupe des personnages de haute valeur morale, qui sont aussi les plus souvent nommés (Maurice Lindey, Geneviève du Treilly, Marie-Antoinette, Hyacinthe Lorin) comprend deux hommes et deux femmes, deux royalistes et deux républicains. Il inclut aussi deux personnages révolutionnaires (Simon et sa femme) et un personnage d’aristocrate (Dixmer) négatifs. L’appréciation de la valeur morale du personnage de Maison Rouge est ambivalente, mais plutôt positive.

16On constate donc un léger avantage numérique en faveur de la monarchie, du camp du bien et de la fiction, quoique le personnage indubitablement historique de cette cohorte pèse très lourd : il s’agit de Marie-Antoinette dont les derniers jours de vie sont étroitement liés au destin de tous les autres personnages fictionnels (non seulement de Maison-Rouge, mais aussi de Lindey, Lorin, Dixmer et Geneviève), ce qui témoigne d’une parfaite désinvolture quant à l’exactitude historique et même de la vraisemblance.

17Dans le deuxième groupe (moins de 100 occurences, plus de 5), un léger avantage numérique se dessine pour le camp révolutionnaire : 17 personnages l’incarnent avec quelques têtes d’affiche historiques (Sanson, Danton, Fouquier-Tinville, et quelques autres personnages particulièrement antipathiques). Mais outre 8 monarchistes, un autre groupe de 8 personnages n’exprime pas d’opinion ou même témoigne de la sympathie à l’égard de la monarchie. Il s’agit toujours de républicains que leurs sentiments et leur capacité d’empathie rapprochent du camp adverse. La postulation axiologique de ce roman (incarnée par le héros, Maurice Lindey) est que les républicains sensibles constituent le camp du bien. La Révolution est positive si elle est « fraternelle » (selon un mot d’un curé du roman) et n’exerce ni violence ni persécutions.

18Le troisième groupe, le plus important, est constitué de personnages dont les noms sont répétés moins de 5 fois. Il s’agit de personnages historiques qui sont presque tous liés à la Révolution française et qui constituent une toile de fond. Celle-ci est assez dense puisque outre 71 personnages anonymes, on compte presque 50 000 personnages figurant dans des groupes nombrés.

19La population de ce roman est gonflée par la citation de noms historiques (la proportion de personnages historiques, dans ce roman, de 82,5 %, est encore plus importante que dans Irma).

20La structure sociale est aussi pyramidale que la distribution des occurrences, ce que l’on peut considérer comme l’indice d’un conservatisme narratif et politique. Les deux héros principaux sont nobles : Lindey, le républicain amoureux, est issu de la noblesse de robe, ce qui illustre très bien sa position idéologiquement intermédiaire. Les représentants de la noblesse (26 % des personnages nommés) sont numériquement équivalents aux représentants du pouvoir révolutionnaire et républicain. Les domestiques (même si le terme est remplacé par « officieux » et que le roman insiste sur leur disparition pendant la Révolution) sont au nombre de 5 et globalement partisans de la Révolution, ce qui se marque par leur changement volontaire de nom. Le valet de Maurice Lindey s’est lui-même baptisé Scévola à la place de « Jean », une « Madeleine » a voulu devenir « Jacinthe » et une « Marie », « Muguet ». Si les prénoms sont politiques, ceux de Maurice et Geneviève, le couple en tête des occurrences, fleurent bon la tradition.

21Occupation de l’espace textuel et classes sociales forment deux pyramides équivalentes : en ce qui concerne les occurrences, Maurice Lindey trône en tête avec 1301 répétitions de son nom ; puis entre 117 et 682 occurrences, on trouve 7 personnages (Geneviève, 682 ; Lorin, 469 ; Marie-Antoinette, 442 ; Maison-Rouge, 374 ; Simon, 185 ; la femme Tison, 117) ; entre 92 et 10 : 20 personnages ; entre 3 et 9 : 18 personnages ; entre 1 ou 2 occurrences : 34 personnages.

22À l’égard des classes sociales, 19 personnages sont nobles (dont Maurice Lindey, et Geneviève Dixmer, les deux personnages principaux) ; les détenteurs du pouvoir, et membres d’assemblées représentatives : 18 ; les militaires : 13 ; les fonctionnaires de grade inférieur : 8 ; les artisans : 6 ; les domestiques : 5.

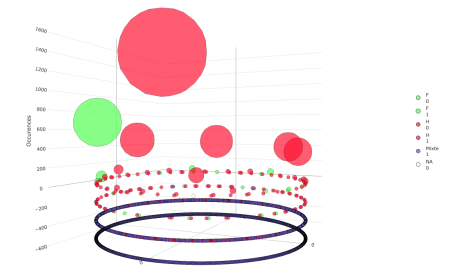

23Une visualisation10, où la grosseur des billes représente le nombre d’occurrences des personnages (les rouges figurant les personnages masculins et les vertes les personnages féminins), les billes au niveau de zéro figurant les anonymes et celles en dessous de zéro les groupes et les foules, donne le schéma suivant, et révèle une structure relativement dense et très hérocentrée11

24Ce roman, qui construit un équilibre qui penche en faveur de la monarchie et fait primer le sentiment sur la politique, aboutit à une hécatombe, puisque 6 des 8 personnages en tête quant au nombre des occurrences meurent de façon violente (4 exécutions, un duel, un suicide). La mortalité touche 15 % des personnages fictionnels. C’est 5 % de plus que la moyenne générale de la mortalité dans l’ensemble du corpus de 250 romans (10 % de mortalité). Notons aussi qu’en dépit de l’importance, en termes d’occupation de l’espace textuel, de Geneviève et de Marie-Antoinette, la proportion de femmes parmi les personnages nommés se limite à 26,6 % (presque moitié moins par rapport à Irma).

25Le nuage de mots du Chevalier de Maison-Rouge est bien différent de celui d’Irma. Il montre à quel point le roman met en valeur le couple principal, et surtout Maurice Lindey, héros incontesté. Les deux mots qui synthétisent les deux camps antagonistes « citoyen » (392 occurrences) et « Reine » (319), sont à peu près à égalité quant au nombre d’occurrences, ce qui symbolise bien la recherche d’équilibre qui caractérise ce roman.

26The Tale of Two Cities, paru en 1859, a plusieurs points communs avec le Chevalier de Maison Rouge. Charles Dickens, pas plus qu’Alexandre Dumas, n’a connu la Révolution qui sert de cadre à son roman, et les deux récits sont de longueur équivalente (136 630 mots pour le roman anglais, 135 109 pour le français) ; en outre, il s’agit encore de proposer un compromis axiologique et politique. Celui-ci prend cependant une forme différente chez les deux auteurs. Dans le roman de Dickens, en effet, les représentants, nommés et non nommés, du camp républicain sont abominables, mais leur cruauté est présentée comme la conséquence des injustices et des atrocités qu’ils ont subies. Cependant, si la férocité populaire est ainsi expliquée, elle n’est pas justifiée : au tribunal révolutionnaire, la bêtise inhumaine du public des jacobins et des tricoteuses est gratifiée d’un sourire méprisant de l’accusé pour lequel le lecteur est invité à prendre parti12. L’assassinat final de l’égérie de la révolution populaire, la cauchemardesque Thérèse Defarge, par Miss Pross, la gouvernante anglaise du couple des héros, permet un dénouement heureux. Alors que le couple (sacrifié) du roman de Dumas était composé d’une aristocrate et d’un républicain, celui du roman de Dickens réunit un aristocrate français converti aux idéaux républicains et la fille d’un ancien médecin embastillé, victime de l’Ancien régime : échappant de peu de la guillotine, ils trouvent leur salvation dans la paisible Angleterre.

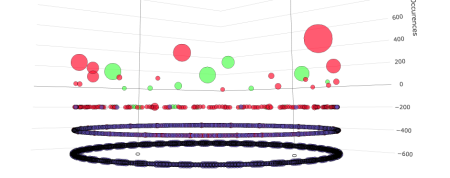

27Le style démographique de cet équilibre est différent de celui que l’on trouve chez Dumas. Tout d’abord, les personnages nommés sont moins nombreux (28 dont 25 dans la diégèse), mais la présence des anonymes augmente encore : ils sont 112 (contre 48 chez Dumas), 312 386 dans des groupes nombrés (49 822 chez Dumas), à quoi s’ajoutent encore 84 groupes non nombrés et 18 foules différentes (61 groupes non nombrés et 15 foules chez Dumas). Ensuite, ce roman historique ne comprend presque aucun personnage référentiel, si ce n’est Joseph Foullon, un administrateur qui fut l'une des premières victimes de la Révolution. La remarquable absence de personnages historiques est-elle due au fait que le roman est destiné à un public anglais ? Ou faut-il comprendre que la fiction l’emporte sur toute autre considération (mémorielle ou didactique) ? Enfin et surtout, la distribution des occurrences n’a rien de pyramidal. Une visualisation de la distribution des occurrences est à cet égard éclairante :

28Le roman n’a rien d’hérocentré. Si les cercles inférieurs, qui représentent les groupes et les foules, sont plus épais, les billes supérieures ne sont pas très volumineuses, et surtout peu éloignées les unes des autres sur le plan vertical.

29De fait, le personnage le plus souvent nommé (339), Jarvis Lorris, est secondaire : sa fonction se borne à assister les héros. Ces derniers, d’ailleurs, Lucie Manette et Charles Darney, avec respectivement 173 et 151 occurrences, ne sont que cinquième et huitième dans la liste des personnages les plus souvent nommés. Entre 103 et 339 occurrences, ils sont 10, entre 47 et 11 occurrences, ils sont 8, et entre 7 et 2 occurrences, ils sont 9. La population n’est donc aucunement ordonnée par une structure pyramidale, mais plutôt distribuée en trois strates équivalentes. Miss Pross, la gouvernante (150 fois), le cabaretier révolutionnaire Defarge (169), et surtout l’avocat amoureux qui se fait guillotiner à la place de Charles Darney, Sidney Carton (186), occupent plus d’espace textuel que le héros (141).

30On peut certainement en conclure que le style démographique du roman de Dickens est plus démocratique que celui de Dumas.

Romans monstres et inflation démographique : Les Mystères du peuple et Les Misérables

31L’immense roman d’Eugène Sue, publié en feuilleton entre 1849 (aux lendemains de l’échec de 1848) et 1857, à la mort de l’auteur, en exil depuis 1851, a la Révolution pour cadre et pour objet.

32Le roman commence avec la révolution de 1848, à travers la participation active des Lebrenn, famille de prolétaires dont le roman raconte l’histoire, de génération en génération, sur 1800 ans. Le père de famille, Marik Lebrenn, envoyé par erreur aux galères car soupçonné à tort d’avoir pris part aux émeutes ouvrières de juin 1848, en est libéré en 1849 et retrouve sa famille. Il décide alors de lire à ses enfants et petits-enfants les mémoires laissés par ses ancêtres, d’origine gauloise, depuis 57 avant J.C. Ces récits ne sont qu’une longue suite de révoltes et de persécutions pour la plupart du temps orchestrées par une seule famille, d’origine franque, les Neroweg de Plouernel. Les 18 volumes qui suivent, et qui constituent Les Mystères du peuple, racontent cette histoire. À la fin de cette lecture, prend place le récit de Jean Lebrenn, père de Marik Lebrenn, qui a été un acteur des révolutions de 1789 et de 1830. Il meurt du choléra en 1832. Marik Lebrenn reprend le flambeau du récit de son père. Finalement, en 1851, sous la menace des Jésuites qui essaient de s’emparer des précieux manuscrits familiaux, toute la famille part sur le bateau de Rodolphe de Gerolstein (qui est le héros des Mystères de Paris), pour un asile ou un exil qui coïncide temporellement avec celui de l’auteur. La mise à l’index des Mystères du peuple, puis la saisie et la destruction des exemplaires font douloureusement écho, pour l’auteur, aux menaces qui pèsent dans la fiction sur les mémoires très politiques de la famille Lebrenn.

33Pour résumer, Les Mystères du peuple constituent un ensemble de 1 197 162 mots en 20 livres, qui racontent l’histoire d’une famille de 58 avant Jésus-Christ à 1851, pour un total de 3258 personnages nommés. Le dernier livre, « Le sabre d’honneur », couvre la période de 1672 à 1851. En ne prenant en considération que les 62 ans qui vont d’une révolution à l’autre, 1789-1851, on a un volume de 455 473 mots, avec 1 433 personnages dont 1 383 dans la diégèse, 327 personnages non nommés, 1 666 954 dans des groupes nombrés.

34Dans cette gigantesque somme, les personnages fictionnels sont finalement peu nombreux, 29 sur 57 pour le premier livre, mais 92 sur 1 498 pour le dernier. Dans celui-ci, les personnages fictionnels présents sur la scène de l’action, agissant dans la diégèse, ne représentent que 3,15 % des personnages. C’est un petit monde fictionnel, presque entièrement centré sur une seule famille, en lutte au sein d’un univers historique beaucoup trop vaste et trop peuplé pour se limiter à servir de toile de fond.

35Comment ces quelques 1 500 personnages historiques sont-ils intégrés dans le roman ? comment s’articulent la fiction et ce matériel immense, ce gigantesque dictionnaire des acteurs de l’histoire de France ?

36La première fonction du matériel historique est didactique. Au début de chaque période, le narrateur qui lui correspond résume les événements qui l’ont marquée, toujours de façon à mettre en valeur l’héroïsme du peuple et les souffrances qui lui sont infligées. Il s’agit d’une entreprise d’éducation populaire et de mise à disposition d’une histoire de France alternative.

37La seconde est de servir de mémorial pour les héros du peuple (tels qu’Etienne Marcel, Cornelius de Wit, Robespierre) mais surtout d’archives pour les humbles, les oubliés de l’histoire. Toutes les victimes populaires enveloppées dans le 9 thermidor, par exemple, sont citées, leur âge et leur métier mentionnés. Voici par exemple comment est présentée dans le roman la liste des victimes du 9 et du 10 thermidor :

Lisez, fils de Joël, lisez ces sanglants sommaires des séances du tribunal révolutionnaire du 10 au 14 thermidor.

SÉANCE DU 10 THERMIDOR.

Le tribunal révolutionnaire, après avoir fait constater par des témoins l’identité des individus ci-après nommés, tous mis hors la loi, a ordonné qu’ils fussent livrés à l’exécuteur des jugements criminels, pour être mis à mort dans le jour.

Robespierre Maximilien, âgé de trente-cinq ans, né à Arras, ex-député à la Convention, membre du comité de salut public. — Georges Couthon, âgé de trente-huit ans, né à Orsay, ex-député à la Convention. — L. S. T. Lavallette, âgé de quarante ans, né à Paris, ex-noble, ex-général de brigade à l’armée du Nord. — F. Henriot, âgé de trente trois ans, né à Nanterre, près Paris, ex-général en chef de la force armée de Paris. — L. F. Dumas, âgé de trente-neuf ans, né à Lussy, département de la Haute-Saône, ex-président au tribunal révolutionnaire. — A. Saint-Just, âgé de vingt-six ans, né à Decize, département de la Nièvre, ex-député à la Convention. — C. F. Payan, âgé de vingt-sept ans, né à Pol-les-Fontaines, ex-juré au tribunal révolutionnaire, ex-agent national de la commune de Paris. — J. C. Bernard, âgé de trente-quatre ans, ex-prêtre, ex-membre du conseil général de la commune. — A. Genty, âgé de trente-trois ans, né à Reims, tonnelier. — N. J. Viguier, âgé de trente ans, né à Paris, ex-juge au tribunal criminel du département, ex-président aux soi-disant Jacobins, la nuit du 9 au 10 thermidor. — N. A. Gombeau, âgé de vingt-six ans, né à Vincennes, ex-substitut provisoire de l’accusateur public près le tribunal criminel du département, officier municipal de la commune de Paris. — J. A. C. Lescot-Fleuriot, âgé de vingt-neuf ans, ex-maire de Paris. — A. Simon, âgé de cinquante-huit ans, cordonnier, ex-membre du conseil général de la commune. — D. C. Dulaurent, âgé de trente-trois ans, ex-officier municipal de la commune de Paris. — G. L. F. Wamée, âgé de vingt-neuf ans, aucune qualité. — J. C. Forestier, âgé de quarante-six ans, membre de la commune de Paris. — J. B. A. Robespierre jeune, député à la Convention, né à Arras. — N. Guérin, receveur de rentes et membre du conseil général de la commune de Paris. — J. Mathieu-d’Hazard, id. — J. B. Cochefer, id. — J. M. Quenet, marchand de bois, id. — C. J. M. Bougon, id. (Sue, Les Mystères du Peuple, 1849-1857, t. 16, p. 163)

38Parfois, les noms de personnes réelles sont mieux intégrés dans la fiction, grâce au regard que porte sur elles le narrateur, en l’occurrence Jean Lebrenn, qui parcourt le Paris de la période révolutionnaire. Dans l’exemple qui suit, il met toute son éloquence au service de la transmission du nom d’une certaine Marthe Villaume (probablement fictionnelle), qui illustre la mobilisation populaire pour les guerres révolutionnaires de 92 :

— Voilà un petit cœur en or et mon dé en argent : c’est tout ce que j’ai de plus précieux ! — ajoute la jeune fille en rougissant, et la chère enfant tire de sa poche son dé, puis détache de son cou un lacet noir, ayant pour coulant un petit cœur en or ; elle se disposait, ainsi que sa mère, à déposer cette offrande sur le tambour servant de table, lorsque l’officier municipal leur dit d’une voix émue :

— Citoyennes, je vous remercie au nom de la nation, mais ce n’est pas ici qu’on reçoit les offrandes à la patrie, c’est à l’Hôtel de Ville ou à la barre de l’Assemblée nationale ; permettez-moi, cependant, de vous demander votre nom, car j’admire votre civisme.

— Je me nomme Marthe Villaume, — répondit simplement la mercière, et s’adressant à sa fille : — Allons porter notre offrande à la barre de l’Assemblée, mon enfant…

Ah ! fils de Joël, retenez le nom de Marthe Villaume ! Dites ! quoi de plus touchant que ce modeste don à la patrie ! oh ! bien touchant ! Ne représente-t-il pas l’épargne, le luxe, la parure de ces deux pauvres généreuses créatures ? (Sue, Les Mystères du peuple, 1849-1857, t. 13, p. 230)

39Une des fonctions de la fiction est la problématisation. Jean Lebrenn, révolutionnaire à la fois ardent et modéré, s’oppose à sa sœur Victoria, révolutionnaire exaltée, notamment à propos des massacres de septembre, qu’il réprouve. Victoria va s’employer à justifier les exécutions, dont elle souligne la justice et la pondération. Son récit conduit Jean Lebrenn à nuancer son jugement, sans le faire changer d’avis. La fiction sert donc d’espace de débat à visée apologétique en faveur de la Révolution.

40La fiction sert aussi à pallier les erreurs de l’Histoire, à gommer les crimes de la Révolution, non par des discours, mais au moyen de l’invention romanesque. Les épisodes les plus controversés de la Révolution, comme le meurtre de la princesse de Lamballe, les massacres dans les prisons, sont tous mis sur un compte de personnages fictionnels, une petite bande d’assassins et de tortionnaires à la solde des Jésuites, dont le but est de discréditer la Révolution.

41Il faut aussi admettre que l’histoire offre un terrain d’action privilégié aux personnages, elle les met en valeur de façon tout à fait traditionnelle, comme dans Le Chevalier de Maison Rouge, et même avec encore moins de retenue. Jean Lebrenn non seulement participe à la prise de la Bastille, où il retrouve son père, mais il a l’opportunité d’entamer une discussion aussi bien avec Louis xvi qu’avec Napoléon, à la garde desquels il est affecté. Sa sœur a été violée par Louis xv. Il éprouve lui-même quelque difficulté à épouser celle qui l’aime, car le père de celle-ci, homme politique tout à fait fictionnel, entreprend de lui faire épouser Saint-Just qui décline poliment. À chaque pas, les personnages fictionnels interagissent avec les personnages les plus en vue de l’histoire de France.

42Il faut enfin dire un mot de la façon dont les trois Révolutions sont racontées, du point de vue démographique.

43Comme il a été dit précédemment, la première Révolution évoquée dans le premier livre est celle de 1848. L’épisode consiste en la défense d’une barricade qui se construit à la porte des Lebrenn et à leur initiative. Cette révolution se fait avec fort peu de monde. Il est bien question d’une « foule innombrable » (t. i, chap. ix, p. 58), d’ouvriers (dont un forgeron, un chiffonnier) et de deux compagnies d’artillerie. Mais les personnages nommés se réduisent à 12 : la famille Lebrenn (5 personnes), leurs domestiques (2), George, le fiancé de la fille de Marik, Joséphine, l’ancienne fiancée de George devenue une prostituée, et deux personnages pittoresques crées pour l’insurrection, un vieil homme, le père Bribri, et un gamin de Paris, Flamèche. Il faut ajouter le commandant de la garde nationale, le comte de Plouernel, c’est-à-dire le représentant de la famille ennemie des Lebrenn. La mortalité est modérée : seuls le gamin de Paris et la jeune prostituée y laissent leur vie. Joséphine donne la sienne en sauvant son ancien amant. Hugo s’en souviendra : Gavroche et Eponine qui meurent sur une barricade de 1832 doivent beaucoup à Flamèche, Joséphine et à la barricade de 1848 des Mystères du peuple. Même Claquesous, exécuté par Enjolras, a son pendant dans le roman de Sue, où un voleur est tué par les ouvriers qui défendent la barricade.

44Dans tout l’épisode révolutionnaire, les personnages historiques, qui, pour la plupart apparaissent en personne au moment de la proclamation de la seconde République, ne sont que 22. Il faut aussi noter que les femmes, même si elles ne sont pas nombreuses (19 % des personnages nommés dans « Le Sabre d’honneur »), sont bien présentes dans cet épisode. Leur implication dans la Révolution (celle-ci et les autres), tant au sein de la famille que de la foule, idéologique et physique, est constamment soulignée.

45Il faut enfin signaler que cet épisode est l’occasion d’une réconciliation entre les familles ennemies, puisque Marik Lebrenn a l’occasion de sauver la vie de Gaston de Plouernel, qui le remerciera en le faisant sortir un an plus tard des galères où il croupit injustement. Il ne s’agit pas d’une révision idéologique, mais d’une sorte de solde de tout compte qui précède la fin du roman (et la fuite des héros). La fiction orchestre tout de même ici la résolution des conflits au niveau personnel et non au niveau politique, ce qui rapproche un peu Les Mystères du peuple du Chevalier de Maison rouge.

46Les deux autres Révolutions, celles de 1789 (dont les événements sont racontés jusqu’à la chute de Robespierre, en 1794) et celles de 1830, sont traitées bien différemment dans le dernier livre, qui est le plus gros et le plus fourmillant de personnages.

47La révolution de 1830 se déroule à la porte des Lebrenn, comme celle de 1848 (que le lecteur a déjà lu). Elles se ressemblent : il y a encore un gamin de Paris, cette fois âgé de 12 ans, qui ramasse des cartouches (comme le fera Gavroche). Curieusement, comme il s’agit dans l’ordre du récit de la dernière Révolution, l’effet d’accumulation est patent et même explicite. La femme de Jean Lebrenn, Charlotte, désormais âgée d’à peu près 60 ans, se remémore toutes les Révolutions qu’elle a vécues (assumant même l’héritage robespierriste). Tous les protagonistes, d’ailleurs, mis à part Marik, le fils de Jean, futur acteur de 1848, ont 50 ans et plus. Ce sont de vieux grognards convertis à la République (Eugène Sue n’est pas bonapartiste), d’ancien soldats de l’armée révolutionnaire. Deux d’entre eux vont mourir : la mortalité est encore une fois modérée. Mais au chevet de Marik blessé se succèdent les récits des sanglants combats dans Paris, l’héroïsme et le sacrifice des jeunes polytechniciens au pont d’Arcole, les actes de bravoure et de générosité de la foule. Un panorama des événements complet est donné, mais sous forme de récits rapportés.

48En tout cas, c’est une vieille garde que Sue a mobilisée pour défendre la barricade de 1830. Victor Hugo va à la fois la rajeunir et la sacrifier beaucoup plus férocement.

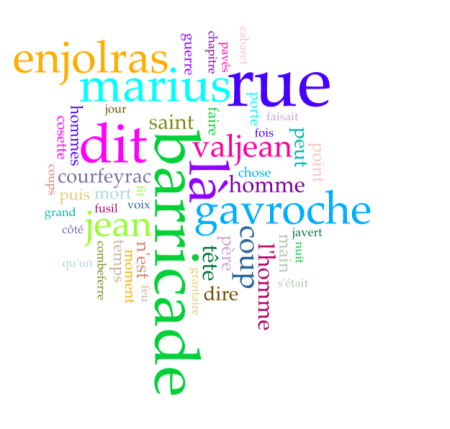

49Les nuages de mots, sont très éclairants quant à la différence entre le premier et le dernier livres des Mystères du peuple : dans le dernier, le nom de Lebrenn, pilier du roman, est toujours présent, mais moins proéminent que dans le premier livre. Celui-ci est très centré sur la famille et son entourage – monsieur et son métier (marchand), madame, la fille, George (le fiancé), Gildas, l’employé ou le domestique, Plouernel, l’ennemi-ami.

50Le nuage du dernier livre est beaucoup plus politique, et ce sont les notions qui dominent : République, peuple, assemblée, convention, citoyens, Louis xvi, Robespierre, Paris, et même « Révolution ». Le style démographique, avec l’intégration d’un nombre phénoménal de personnages historiques, témoigne de la politisation de l’ouvrage (publié en feuilleton pendant 8 ans), et culmine dans le dernier livre, qui coïncide avec la mort de l’auteur :

Nuages de mots du premier (en haut) et du dernier (en bas) livres des Mystères du Peuple.

51L’épisode révolutionnaire des Misérables est peuplé. Si Les Misérables dans leur ensemble sont faits de 571 351 mots et comptent 645 personnages nommés (dont 428 dans la diégèse), l’épisode révolutionnaire des 5 et 6 juin 183213 (avec une prolepse concernant les journées de juin 1848)14 comporte 74 484 mots (soit 13,6 % du volume) et 121 personnages nommés dont 38 sont fictionnels. Parmi ceux-ci, 8 seulement apparaissaient dans le roman antérieurement à l’épisode révolutionnaire.

52À titre de comparaison, rappelons que les 41 personnages fictionnels du Sabre d’honneur de Sue représentent 3,15 % des personnages, pour un livre qui est exactement 6,7 fois plus gros que les chapitres qu’Hugo consacre à l’insurrection de 1832.

53Les styles démographiques de ces deux auteurs diffèrent profondément, malgré les nombreux emprunts qu’Hugo a fait à Eugène Sue, précédemment signalés.

54Pour cette insurrection qui commence par un enterrement, celui du général Lamarque, Hugo a créé 30 personnages qu’il sacrifie pour la plupart. Les plus notables sont Enjolras, Gavroche, Bajorel, Bossuet, Joly, Grantaire, Coufeyras, Jean Prouvaire (le seul qui ait un prénom), Combeferre. La plupart des 8 personnages qui préexistent à l’insurrection (Marius, Jean Valjean, Cosette, Javert, la servante de Valjean, qui répond au nom lugubre de Toussaint) lui survivent. En revanche, Claquesous, Eponine et Marbeuf, dont l’existence romanesque commence avant l’insurrection, y laissent leur vie. Les ouvriers Pretot et Mavot qui participent à la préparation de l’insurrection (Hugo, Les Misérables, [1862] 1951, iv, 10, 3, p. 1033), et dont on ne sait s’ils sont historiques ou fictionnels, sont tués le lendemain, précise le texte.

55On est loin des deux morts fauchés par la révolution de 1848 dans Les Mystères du peuple. La mortalité, dans ces chapitres hugoliens, touche 39,4 % des personnages (deux fois plus que dans le Chevalier de Maison Rouge). Notons aussi qu’alors que la maison des Lebrenn est indemne après avoir servi (deux fois !) de point d’appui à une barricade également attaquée au canon, l’auberge Hucheloup qui joue le même rôle est ruinée de fond en comble.

56Les personnages historiques, dans cet épisode, sont assez peu nombreux (mais Hugo peut égrener ailleurs des kyrielles de noms historiques, par exemple à propos des guerres napoléoniennes). Pour cet épisode, il s’est contenté de 58 noms, dont 22 appartiennent à l’histoire ancienne. En définitive, seuls 9 personnages historiques sont contemporains des événements racontés, ce qui est très peu. Les références historiques, comme celle, insistante, aux Thermopyles (4 fois), ou à l’Iliade (23 personnages cités), de même que ceux des romans de chevalerie (v, 4, ; « Les héros », v, 1, 21, p. 1270-1271) ont pour fonction de faire entrer les insurgés de la barricade de la rue Saint Denis dans la légende. Sont également mentionnés quelques personnages historiques de 1789 (Danton et Camille Desmoulins), pour dessiner une continuité des luttes, plus légèrement, sur ce point, que dans le roman d’Eugène Sue.

57On se souvient que les journées de Juin 1848 valent les galères à Marik Lebrenn qui n’y a pas participé. Hugo dit comprendre l’insurrection tout en la condamnant (« Quelquefois le peuple se fausse fidélité à lui-même » [vi, 10, 2, p. 1026]). Il décrit longuement ces deux barricades et met en valeur leur perfectionnement par rapport à celles de 1830. Mais curieusement, il les décrit d’abord comme des objets d’art, désertes, puis évoque des combats dont on ne voit pas les protagonistes embusqués. Cette fois, Hugo n’est pas du côté des insurgés de la barricade, qu’il compare à un Sphynx (v, 1, p. 1144).

58Peupler un univers fictionnel, c’est l’investir émotionnellement ; c’est le cas de l’insurrection de 1832. La barricade de la rue Saint-Denis fourmille de monde, nommé et non nommé. Les non nommés, dans cet épisode, se composent de 86 individus, de 26 626 personnages appartenant à des groupes nombrés, de 118 groupes non nombrés et de 12 foules différentes. Mais les chiffres ne suffisent pas à rendre la place, la bigarrure, le charme des anonymes. Les sans noms de l’insurrection, ce sont, un peu au hasard, « des petits jeunes gens pâles », « trois gaillards chevelus, barbus et moustachus » (iv, 12, 4, p. 1075), « un élégant fourvoyé », « un officier un hausse col » (iv, 14, 4, p. 1162), « un beau sergent de canonnier tout jeune, tout blond » (v, 1, 8, p. 1224), « un ouvrier avec un chapeau de paille » (iv, 12, 4, p. 1127), « six hommes qui font de leurs fusils une civière » (iv, 13, 3, p. 1105), « cinquante hommes qui en attendaient soixante mille » (iv, 12, 7, p. 1134). La foule (mot répété 34 fois dans ces chapitres), c’est une myriade d’attitudes, d’accoutrements, de classes sociales et d’âges, où dominent largement les hommes jeunes. Les foules sont tantôt menaçantes, affolées, « agitées, étranges » (iv, 10, 3, p. 1033), « illuminées et grandissantes » (iv, 7, 3, p. 974). Ce sont des « masses profondes qu’on entendait sans les voir » (v, 1, p. 1209), celles qui décident, finalement, de l’échec de l’insurrection.

59Hugo, qui est pourtant d’un libéralisme sans égal dans la nomination, a exalté les voix anonymes et une en particulier, « la voix du fond du plus obscur des groupes » :

Une voix, du fond le plus obscur des groupes, cria à Enjolras :

— Soit. Élevons la barricade à vingt pieds de haut, et restons-y tous. Citoyens, faisons la protection des cadavres. Montrons que, si le peuple abandonne les républicains, les républicains n’abandonnent pas le peuple.

Cette parole dégageait du pénible nuage des anxiétés individuelles la pensée de tous. Une acclamation enthousiaste l’accueillit.

On n’a jamais su le nom de l’homme qui avait parlé ainsi ; c’était quelque porte-blouse ignoré, un inconnu, un oublié, un passant héros, ce grand anonyme toujours mêlé aux crises humaines et aux genèses sociales qui, à un instant donné, dit d’une façon suprême le mot décisif, et qui s’évanouit dans les ténèbres après avoir représenté une minute, dans la lumière d’un éclair, le peuple et Dieu (v, 1, 3, p. 1205).

60Il y a un peu de mauvaise foi dans cette envolée en faveur de l’anonyme. Bien sûr, « on n’a jamais su le nom de l’homme qui avait parlé ainsi », mais comme il s’agit d’une créature imaginaire, il suffisait de lui en donner un. Le style démographique de Hugo consiste justement à distribuer avec une largesse inédite des noms aux anonymes. Il en donne un à un copain de Gavroche, « Navet ». Il en donne deux sur trois à des commères sur le pas de leur porte, qu’on ne verra jamais plus : la Patagon et la Vargoulème (iv, 11, 2, p. 1099). C’est le charpentier Lombier (iv, 10, 3, p. 1082), le marchand de chaux Anceau (iv, 12, 3, p. 1023), Pépin, l’épicier du faubourg Saint-Antoine (iv, 12, 4, p. 1074). Hugo nomme à tour de bras les humbles, les secondaires et les créatures passagères de la fiction. Si donc « la voix du fond le plus obscur des groupes » n’a pas de nom, c’est bien qu’il n’a pas voulu lui en donner un, la gratifiant d’une exceptionnalité à laquelle il donne l’aura du sacré.

61Le sacré tient évidemment surtout à la morbidité et à l’échec des épisodes révolutionnaires qu’il a choisis, non pas 1830 et 1848, comme Sue, échecs en demi-teinte, succès suivis de régressions (du point de vue républicain), mais 1832 et juin 1848, aux airs d’apocalypse.

62Le nuage de mot de ces chapitres met bien en valeur les mots « rue » et « barricade », répétés plus souvent que le nom d’aucun personnage. Il n’y a pas de héros unique. Le nombre d’occurrences des noms d’Enjolras et de Gavroche est à égalité. Place à la jeunesse, Marius l’emporte sur Jean Valjean. On entend le bruit de la guerre, avec « fusil », « coup » et « coups », « son ». On constate aussi le caractère très masculin de la population révolutionnaire hugolienne, avec « l’homme », « homme » et « hommes ». Il n’y a que 7,4 % de femmes dans cet épisode.

Conclusion

63Ce qui constitue ce que j’appelle « le style démographique », le nombre de personnages, la répartition des occurrences entre personnages, la nomination, la répartition entre personnages fictionnels et historiques, la qualité des non nommés, est éminemment politique.

64S’il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut écrire un roman peu peuplé avec des pseudonymes (le modèle du roman sentimental par exemple), cela convient indéniablement très bien à une perspective royaliste sur la Révolution : les acteurs en sont effacés et le peuple n’est présent qu’en tant que public de l’exécution de la reine. Dumas n’est pas le seul à privilégier un personnage (c’est aussi le cas de Stendhal) et à tenter un équilibre axiologique entre les personnages, mais cette structure éthico-narrative est ici parfaitement au service d’un propos politique modéré à tendance monarchiste. Dickens élabore aussi un compromis en faveur d’une république non révolutionnaire, mais sans privilégier de héros dans une structure où l’attention narrative étant répartie de façon équilibrée, on peut parler d’un style démographique démocratique. En ce qui concerne les deux romans les plus peuplées du corpus, et de tout le xixe siècle, Les Misérables et Les Mystères du peuple, il est indéniable que le parti en faveur de la Révolution est à l’origine de l’inflation de personnages qui les caractérise. Chez Sue, le gonflement de la population se fait par l’introduction extraordinairement massive de personnages historiques. Chez Hugo, cela passe plutôt par la création d’une abondance de personnages fictionnels, nommés et non nommés, aussitôt consommés par la flamme révolutionnaire. La fiction y gagne, sur les cendres de l’espoir révolutionnaire.