Personnages transatlantiques. Des cartes pour étudier les romans de Henry James

1Dans un essai intitulé « Eccezioni, norme, casi limite, Carlo Ginzburg » (2022, p. 39-54), Franco Moretti écrit être en accord avec Georges Canguilhem lorsque celui-ci conclut, dans Le Normal et le Pathologique, après avoir étudié les deux champs sémantiques du mot « normal » – « normal » comme ce qui arrive fréquemment, et comme ce qui devient idéal, attendu – qu’un trait humain ne tire pas son caractère de normalité de sa fréquence, mais sa fréquence de sa normalité, et, par conséquent, que celui-ci peut être considéré comme normatif d’un genre de vie donné (1996, p. 102). Il en va de même pour la littérature, selon Moretti : « la fréquence d’un élément dépend de son potentiel normatif : c’est-à-dire, de sa capacité à résoudre un problème de représentation [La frequenza di un elemento dipende dal suo potenziale normativo: vale a dire, dal suo saper risolvere un problema di rappresentazione] » (2022, p. 44, ma traduction). Moretti reprend à Kenneth Burke la définition de la littérature comme « equipment for living », efficace seulement lorsqu’elle trouve une stratégie permettant d’affronter une situation donnée. Burke propose de considérer certains textes littéraires comme des proverbes : « Les œuvres d’art les plus complexes et les plus sophistiquées pourraient-elles légitimement être considérées comme “des proverbes écrits en grand” ? [Could the most complex and sophisticated works of art legitimately be considered somewhat as “proverbs writ large”?] » (1941, p. 296, ma traduction). Pour Moretti, il s’agit de trouver « une forme à même d’organiser les matériaux existants » (2022, p. 44) et de la rendre solide par la reproduction. C’est ainsi qu’une forme devient une norme implicite.

2Si les romans de Henry James devaient être traduits en proverbes, ils mettraient assurément en garde les jeunes Américains contre les charmes des Européens. Ils diraient qu’une richesse jeune et cumulée grâce au dur travail vaut mille fois l’acquisition d’un titre nobiliaire. Pour continuer avec le classement des proverbes proposé par Burke, les romans de Henry James ne sont pas « consolateurs », ils sont « admoniteurs ». Ils prennent en charge un ensemble de données – le désir des Américains fortunés de la fin du xixe siècle et du début du xxe siècle de se rendre en Europe pour acquérir une culture et une vie sociale distinguée, l’échec de ce rêve étant dû essentiellement à un manque d’outils critiques pour affronter la société européenne et lire ses codes – et les organisent pour fonder une norme implicite à même de fournir un équipement et une stratégie pour la vie. Comme l’écrit Moretti, « équipement, stratégie et formes esthétiques ne sont presque jamais neutres » et, dans le cadre des études du tournant quantitatif, elles montrent une « tendance historique », un « trend » à calculer (2022, p. 44-45). Le défi du critique revient toujours à l’analyse de ces données.

3Les personnages qui peuplent les romans de Henry James sont américains ou européens et l’un de leurs traits distinctifs est de voyager de part et d’autre de l’océan Atlantique. Très souvent, si l’histoire racontée commence dans un pays européen, le héros est américain. Au contraire, si le récit se déroule aux États-Unis, les personnages principaux des fictions jamesiennes sont européens, comme dans Les Européens. Henry James décrit les différences entre les cultures américaine et européenne lorsque celles-ci se trouvent face-à-face : l’innocence américaine affronte la vieille Europe, très civilisée, raffinée et corrompue, et finit par y voir le déclin des principes qui la fondent.

4Dans un article intitulé « L’études des populations fictives comme objet et le “style démographique” comme nouveau concept narratologique », paru dans l’Atelier littéraire de Fabula en 2020, Françoise Lavocat définit le « style démographique » comme « littéralement, la façon dont un auteur peuple l’univers fictif de son œuvre » (2020a, § 2). La présente étude ne se fonde malheureusement pas sur l’ensemble des personnages principaux et secondaires, sur la totalité du personnel des romans de Henry James, comme le dirait Philippe Hamon. Cette étude pourrait être rapprochée de la classification des « personnages types » proposée par Philippe Hamon dans un article intitulé « Pour un statut sémiologique du personnage » (1972). Il s’agira en effet ici de classer un certain nombre de personnages de Henry James à partir de leur origine culturelle et sociale et de leur fortune. Cette classification est esquissée à travers l’approche critique ou géocritique de Franco Moretti, du moins celle de l’Atlas d’un roman européen où le critique décrit sa visée en termes de « questions posées à la forme-roman et à ses relations internes : […] quels personnages et combien de personnages représenter ? Quels moments du récit ? Quels aspects du contexte ? [Delle domande poste alla forma-romanzo […] (quali, quanti personaggi rappresentare? quali momenti del racconto? quali aspetti del contesto?)]» (1997, p. 11, ma traduction). Les réponses à ces questions sont des figures, des patterns, des trames spatiales qui se prêtent à l’interprétation, une interprétation dont la clarté est directement proportionnelle au caractère simple, mais foisonnant, des questions posées.

5Nous travaillerons sur un corpus de six romans de Henry James – L’Américain (1877), Les Européens (1878), Daisy Miller (1879), Portrait de Femme (1881), Les Ambassadeurs (1903) et La Coupe d’or (1904) – choisis, dans le vaste corpus jamesien, parce qu’ils mettent en scène, de façon plus évidente que d’autres, une comparaison des espaces européen et américain.

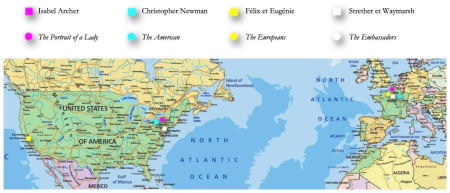

Fig. 1 : Les rencontres entre Europe et Amérique

6Dans la première figure, nous retrouvons les lieux où commencent les récits (ronds), et les lieux de provenance des personnages principaux (carrés). Si le roman débute dans un pays européen, le protagoniste est américain, et, au contraire, si le récit se déroule aux États-Unis, les héros sont européens, comme dans Les Européens.

7James se propose de décrire les différences que les cultures américaine et européenne révèlent lorsqu’elles se rencontrent : l’innocence américaine affronte la vieille Europe, comme dit précédemment, et finit par y trouver la mort. Isabel Archer est une jeune Américaine de province à la recherche d’une « source d’inspiration » capable de remplacer les livres qu’elle lit passionnément. Sa tante lui propose de la suivre en Europe et elle accepte, afin de connaître le vieux continent et sa production littéraire et artistique, ancienne et raffinée. Lorsque Ralph Touchett demande à sa mère où elle a trouvé Isabel, Mrs Touchett répond :

Je l’ai trouvée par un jour pluvieux dans une vieille maison d’Albany, assise dans une pièce lugubre, lisant un ouvrage indigeste et s’ennuyant à périr. Elle ignorait qu’elle s’ennuyait, mais je ne lui ai laissé aucun doute sur ce point et elle m’a semblé très reconnaissante de ce service. Je n’aurais pas dû lui ouvrir les yeux, diras-tu, j’aurais mieux fait de la laisser en paix. Il y a beaucoup de vrai là-dedans, mais j’ai agi en connaissance de cause, avec l’idée qu’elle était faite pour mieux que cela. Il m’est apparu que ce serait un bienfait de l’escorter et de lui faire connaître le monde. Elle pense en savoir beaucoup, comme la plupart des jeunes Américaines, et, comme elles encore, elle s’abuse de façon. [I found her in an old house at Albany, sitting in a dreary room on a rainy day, reading a heavy book and boring herself to death. She didn’t know she was bored, but when I left her no doubt of it she seemed very grateful for the service. You may say I shouldn’t have enlightened her—I should have let her alone. There’s a good deal in that, but I acted conscientiously; I thought she was meant for something better. It occurred to me that it would be a kindness to take her about and introduce her to the world. She thinks she knows a great deal of it—like most American girls; but like most American girls she’s ridiculously mistaken.] (James, The Portrait of a Lady, 1881, p. 50, trad. 1995, p. 52)

8Christopher Newman est un riche Américain qui s’installe en Europe à la recherche de ce qu’il n’avait pas encore eu dans son existence : la culture, la vie mondaine et l’amour. Comme tous les Américains des romans de James, il arrive en Europe poussé par le désir d’acquérir une culture. Il incarne, dans la fiction, un sentiment souvent décrit par Henry James dans ses lettres : le désir de l’Ancien Monde, le besoin de l’absorber par la respiration.

9Les parents de la baronne Münster et de son frère Felix sont des citoyens américains qui ont décidé de vivre en Europe. Leurs enfants n’ont jamais visité l’Amérique. Mus par la curiosité et à la recherche de la fortune, ils décident de rendre visite à leurs cousins de Boston.

10James travaille ainsi à restituer, dans ses romans, un imaginaire transatlantique, celui de ses personnages qui visent l’acquisition d’un capital symbolique représenté, de part et d’autre de l’océan, par l’altérité culturelle. La culture américaine serait trop aride et provinciale pour nourrir l’esprit des jeunes Américains que James décrit toujours en proie au désir de partir pour l’Europe. Comme il l’écrit dans l’essai consacré à Nathaniel Hawthorne, le nouveau continent manquerait en effet de certains « éléments de haute civilisation » :

On pourrait énumérer certains éléments de haute civilisation, telle qu’elle existe dans d’autres pays, qui sont absents de la texture de la vie américaine […] il n’y a pas d’État. […] Il n’y a pas de souverain, de cour, de loyauté personnelle, il n’y a pas d’aristocratie, pas d’Église, pas de clergé, pas d’armée, pas de corps diplomatique […] — il n’y a pas d’Epsom, d’Ascot ! [One might enumerate the items of high civilization, as it exists in other countries, which are absent from the texture of American life […]. No State […]. No sovereign, no court, no personal loyalty, no aristocracy, no church, no clergy, no army, no diplomatic service, […] – No Epsom nor Ascot!] (James, Hawthorne, 1887, p. 43, ma traduction).

11Et pourtant, dans une lettre de 1872, James écrit qu’un Américain a aussi la responsabilité de ne pas s’abandonner à « une superstitieuse évaluation de l’Europe [a superstitious valuation of Europe] » (2008, p. 438, ma traduction).

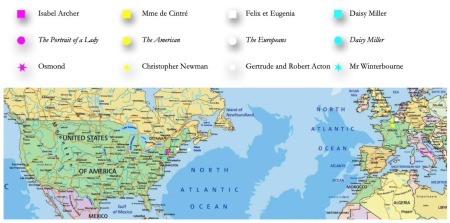

Fig. 2 : Les histoires d’amour

12Les histoires d’amour des romans de James naissent toutes entre un Américain et une Européenne ou inversement. Fabrice Hugot, dans la présentation à la traduction française des Européens, écrit à ce propos :

Félix est tombé sincèrement amoureux de sa cousine Gertrude ; mais l’un et l’autre avaient déjà fait la moitié du chemin pour se retrouver, car Félix, las des artifices et de la corruption européenne, est grisé par tant de rafraîchissante naïveté et Gertrude, tournant le dos à la tristesse puritaine, aspirait en imagination à cette fantaisie qu’incarne son cousin […]. Avant cette heureuse conclusion matrimoniale où la société et la nature reçoivent ensemble leur dû, quelques péripéties amusantes nous confirment que Félix et Gertrude sont les premiers à avoir traversé les apparences et à avoir renoncé à tout ce qui leur était, à chacun, semblable et proche pour accepter l’incertitude de ce qui leur est différent et lointain. Félix, dans son jargon de peintre, déclare que « le premier plan est inférieur aux plans reculés » (Hugot, dans James, 1955a, p. iii-iv).

13Eugénie et Robert Acton, en revanche, réagissent de la façon opposée à Gertrude et Félix, ils « ont peur de tout ce qui ne leur ressemble pas » (Hugot, dans James, 1955a, p. v) et cette peur rend impossible leur mariage. Les héros de l’histoire d’amour de L’Américain ont déjà fait la moitié du chemin, comme Félix et Gertrude. Mr Newman est à la recherche d’une parfaite dame européenne et Mme de Cintré a déjà connu le mariage avec un noble européen. Elle en a été profondément déçue. Elle sait que ce ne sont pas les origines nobles d’un homme qui la rendront amoureuse de lui. Pourtant, si la famille puritaine de Gertrude ne s’oppose pas à son mariage avec Félix, la noble famille des Bellegarde ordonne à Mme de Cintré de renoncer à son bonheur et de refuser d’épouser Mr Newman. La différence réside dans les lieux où habitent ces familles. James raconte l’histoire d’une Amérique puritaine qui sait renoncer à ses principes au nom de l’amour, et celle d’une aristocratie européenne qui ne connaît plus de sentiments, pour laquelle l’honneur et le nom de la famille doivent être protégés au prix du bonheur de ses membres individuels.

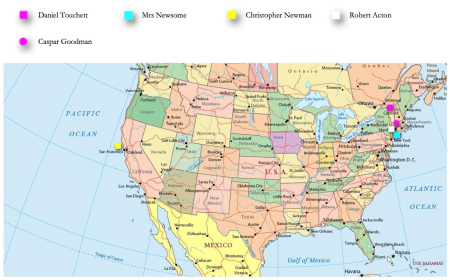

Fig. 3 : Provenance de la richesse

14Les romans de James décrivent la provenance et l’utilisation de la richesse américaine. Les personnages riches ont tous des origines outre-Atlantique. Or, si l’accumulation de cette richesse n’a pas été obtenue de façon noble, James trouve le moyen de l’ennoblir. Les riches Américains, extrêmement sensibles et doués d’une imagination romantique, en font un bon usage, ils l’offrent volontiers pour une juste cause. L’argent est employé à des fins éthiques et affectives. Ralph Touchett, le riche cousin d’Isabel, demande à son père d’offrir à sa cousine une partie de son héritage pour qu’elle puisse se sentir libre de choisir en mariage une personne qu’elle aime véritablement. Isabel, qui pense ne pas avoir mérité une semblable richesse, décide de l’utiliser pour épouser le pauvre Osmond. Newman offre à Claire, noble, mais pauvre, toute sa fortune pour qu’elle puisse avoir tout ce qu’elle désire.

Je suis bon, je suis bon. Tout ce qu’un homme peut donner à une femme, je vous le donnerai. Ma fortune est grande, très grande. Un jour, si vous me le permettez, j’entrerai dans les détails. Quant à ce que vous pourriez craindre d’abandonner, ne soyez pas trop certaine que sa place ne puisse être remplie d’autre manière. Reposez-vous sur moi. Je prendrai soin de vous. Je devinerai tous vos désirs. L’énergie et l’ingéniosité peuvent surmonter tous les obstacles ; je suis un homme fort ! (James, The American, 1877, trad. p. 203-204).

15De même que Newman, Goodwood n’oublie pas, dans sa déclaration, de mettre sa richesse à la disposition d’Isabel. Les sentiments purs des Américains se muent en désenchantement lorsqu’ils découvrent la froideur européenne. Osmond et la famille de Bellegarde ne sont pas seulement désargentés : ils ne possèdent aucune richesse affective, aucun élan de générosité. À propos des personnages riches des romans de James, Ruth Bernard Yeazell écrit dans un essai intitulé Henry James :

Même si plusieurs héros de James ont gagné de grandes sommes d’argent – Christopher Newman dans The American (1877) et Adam Verver dans The Golden Bowl (1904) ont gagné des millions – la façon dont ils les ont obtenus n’est presque jamais précisée ; au début de leurs histoires respectives, nous rencontrons Newman et Verver qui ont déjà abandonné l’activité d’accumuler des richesses et se préoccupent seulement d’échanger leurs dollars contre les produits de la civilisation européenne. De même que la famille d’Henry James Sr, les romans du fils ont tendance à éviter tous les contacts directs avec le monde des affaires. [Though a number of James’s heroes have earned vast sums of money—Christopher Newman in The American (1877) and Adam Verver in The Golden Bowl (1904) have both made millions—how they have done so is rarely specified; when the stories of Newman and Verver open, they have already abandoned the business of accumulating wealth and are eagerly exchanging their dollars for the products of European civilization. Like Henry Sr’s family, the Jamesian novel typically avoids any direct engagement with business itself.] (Yeazell, 1988, p. 689, ma traduction)

16James ne fait jamais référence à la richesse directement, mais toujours à travers des métaphores ou des images qui tendent à l’ennoblir. Dans Les Ambassadeurs par exemple, rien ne laisse entendre l’origine des biens de Mrs Newsome. La fortune des personnages américains est évoquée dans les déclarations d’amour, et leur confère parfois la forme d’une proposition d’affaire, comme dans l’aveu de Newman pour Mme de Cintré. Newman l’invite à considérer son offre comme un investissement : « Mais pourquoi ne pas gagner du temps quand on le peut ? Et s’il vous faut du temps pour réfléchir – naturellement il vous en faut – plus tôt vous commencerez mieux cela sera. [But why not gain time in one can? And if you want time to reflect—of course you do—the sooner you begin, the better for me.] » (James, The American, 1877, p. 155‑156, trad. p. 203-204) Il n’existe aucun mystère dans sa cour à Mme de Cintré, tout peut être obtenu avec de l’application, exactement comme dans les affaires.

Je ne sais ce que vous pensez de moi ; je ne suis pas un homme mystérieux, vous me voyez tel que je suis. Votre frère me dit que mon passé, que mes occupations parlent contre moi ; que votre famille occupe un rang auquel je ne puis prétendre. C’est une idée que je comprends mal et que naturellement je n’accepte pas. Mais ne vous tourmentez pas de cela. Je vous promets que je suis un homme solide et que si je m’y applique je puis faire de telle sorte que dans fort peu d’années je n’aurai plus besoin de perdre du temps à expliquer qui je suis et ce que je suis. (trad. p. 204)

17Les personnages américains investissent toujours dans quelque chose. Dorothy Van Ghent remarque, dans un ouvrage intitulé The English Novel: Form and Function, que le pèlerinage en Europe de la protagoniste de Portrait de femme devient un investissement spirituel.

Dans Portrait de femme, le pèlerinage de l’héroïne américaine devient un investissement spirituel fatalement sérieux, un investissement de l’ego « libre » dans et par le passé circonstanciel inéluctable, une découverte des relations de l’ego avec l’histoire, et une rénovation morale de l’histoire dans la liberté de la conscience individuelle. [In The Portrait, the American heroine’s pilgrimage in Europe becomes a fatally serious spiritual investment, an investment of the “free” self in and with the circumstantial and binding past, a discovery of the relations of the self with history, and moral renovation of history in the freedom of the individual conscience.] (Van Ghent, 1967, p. 259, ma traduction)

18Ainsi semble-t-il évident que la normalisation à laquelle la forme du roman de Henry James contribue consiste en une réévaluation de la nouvelle richesse de provenance américaine. James établit les traits récurrents du personnage riche et le rend reconnaissable. Il invente et stabilise, par la répétition, la forme esthétique équivalente à celle qui, dans la société, octroie l’accès à la classe bourgeoise : l’énergie, la retenue, la lucidité intellectuelle, l’honnêteté dans les affaires et un sens aigu des objectifs à atteindre dans la vie devant primer sur le plaisir vain (voir Moretti, 2013, p. 16). Dans Portrait de femme, ces qualités sont incarnées par Caspar Goodwood, défini par Mona Ozouf comme « l’amoureux indigène, un autre Newman, emblématique de l’Amérique. Homme qui s’est fait lui-même » et qui « illustre la croyance […] américaine de la création de soi par soi » (1998, p. 86). Le monde dans lequel réussit et triomphe un homme absolument moderne comme Goodwood est un monde « profondément moral » au sens de Tocqueville, celui d’un « matérialisme honnête » dans lequel a valeur l’utile et l’intérêt, et dans lequel il faut devenir bon père de famille, bien travailler et cela dans une vie rangée (voir Hueber, 2015).

19Ici, l’analyse formelle permet une lecture historique, et cela à l’encontre de l’affirmation de Moretti qui, dans Falso Movimento, avance l’idée selon laquelle « lorsque nous saisissons ensemble deux aspects qui sont tous les deux essentiels – et qui sont généralement considérés comme liés, comme l’histoire et la morphologie – la chose ne réussit pas. Dans la tentative de déterminer l’une, l’autre nous échappe. Et inversement. [Quando cerchiamo di cogliere insieme due aspetti che sono entrambi essenziali – e che sono in genere ritenuti connessi, come la storia e la morfologia – la cosa non riesce. Nel determinare l’uno, l’altro ci sfugge. E viceversa.] » (2022, p. 15, ma traduction) Si la connexion entre histoire et forme littéraire ouvre ici sur des possibilités interprétatives de ce qui est « complexe et bien en vue avec ce qui est simple et invisible [spiegare quel che è complesso e bene in vista con ciò che è semplice e invisibile] » (p. 14, ma traduction), la raison réside probablement dans le choix d’avoir décidé de travailler uniquement sur les romans de James. Une comparaison entre les personnages de James et ceux d’Edith Wharton ne conduirait pas exactement aux mêmes conclusions, mais plutôt à des complications qu’il faudrait interpréter par le recours à ce que Moretti appelle, avec Carlo Ginzburg, « cas limite » (p. 14).

Fig. 4 : Le voyage de Christopher Newman – un exemple de remplissage

20Observons la figure du voyage que Christopher Newman entreprend au milieu du récit. Dans Portrait de femme, un voyage de la protagoniste revêt une fonction similaire. Dans un roman comme dans l’autre, ce voyage survient à un moment crucial de l’intrigue : dans le laps de temps qui s’écoule entre une demande en mariage et la réponse attendue. Ces voyages de temporisation ne possèdent pas de fonction fondamentale dans le récit, ils n’ont pas une grande importance par eux-mêmes. Newman dit à Mlle Noémi : « “Mes voyages ? Eh bien, je suis allé d’abord en Suisse. J’ai vu Genève, Zermatt, Zurich et bien d’autres endroits. Je suis descendu jusqu’à Venise, j’ai traversé toute l’Allemagne, j’ai vu les bords du Rhin, la Hollande, la Belgique. Bref, j’ai fait ce qu’on appelle the regular round. [“Oh, I went to Switzerland,—to Geneva and Zermatt and Zurich and all those places you know and down to Venice, and all through Germany, and down the Rhine, and into Holland and Belgium—the regular round.] » (James, The American, 1877, p. 188, trad. p. 242)

21Mais ce « regular round », manière d’imiter le grand tour des jeunes Anglais fortunés, n’a rien changé dans le roman, qu’il le fasse ou non : le lecteur attend que le temps passe et que Claire réapparaisse. Ce voyage-là n’a pas la même fonction que le voyage dans le roman de formation. Et pourtant il enrichit le protagoniste. Les villes visitées par Newman ne sont pas choisies au hasard. Il s’agit d’un voyage de musées : James fait voir à son personnage américain tout ce qu’il n’a jamais vu aux États-Unis.

22Mais alors, la question se pose de savoir quelle est la fonction de ces regular rounds. Moretti les définirait comme des « remplissages ». Pendant ces voyages rien n’arrive. James remplit ses romans de nombreuses formes de rencontres, de discussions, de promenades qui ne changent rien au récit. À la question de savoir pourquoi les lecteurs européens du XIXe siècle éprouvent autant de plaisir à lire ces remplissages et les écrivains à les filer, Moretti répond par une autre interrogation : pour quelles raisons le quotidien est-il devenu intéressant ? Il faut lors interroger l’histoire sociale ou, plus exactement, « l’histoire de la moderne vie privée » :

Cela commence juste avec la Hollande de Vermeer, où prend forme le privé qui est encore avec nous : des maisons plus confortables et lumineuses, où les portes se multiplient, et les pièces se différencient, et une entre elles devient précisément la pièce de la vie quotidienne : la salle de séjour (« pièce destinée à la réception des hôtes, à la conversation » : Battaglia) ; la « drawing room », qui est en réalité la « with-drawing room », la pièce où la classe moyenne se sépare des domestiques, et jouit de ce bien nouveau qui est le « temps libre ». La pièce de Vermeer et du roman : de Goethe, Austen, Balzac, Eliot, Mann… Un espace toujours disponible, toujours prêt à faire commencer une histoire. [A cominciare giusto dall’Olanda di Vermeer, dove inizia a prendere forma il privato che è ancora con noi: case più comode e luminose, dove le porte si moltiplicano, e le stanze si differenziano, e una di loro diventa per l’appunto la stanza della vita quotidiana: il soggiorno (« locale adibito al ricevimento degli ospiti, alla conversazione »: Battaglia); la « drawing room », che è poi in realtà la « with-drawing room », la stanza dove la classe di mezzo si separa dalla servitù, e gode di quel bene nuovo che è il « tempo libero ». La stanza di Vermeer e del romanzo: di Goethe, Austen, Balzac, Eliot, Mann… Uno spazio sempre disponibile, sempre pronto a fare iniziare una storia.] (Moretti, 2001, p. 706, ma traduction)

23Les personnages de James ont beaucoup de temps libre et nous lisons la façon dont ils l’emploient. Il nous arrive donc de les rencontrer, le plus souvent, dans les salles de séjour ou dans les salons, en train de converser. Les histoires de James naissent au cours de ces conversations. Newman rencontre Mme de Cintré dans le salon de Mrs Tristam et c’est cette dernière qui fait naître, dans le protagoniste de L’Américain, l’idée de pouvoir aspirer à la main de la noble Claire.

24Moretti remarque que le remplissage s’affirme au xixe siècle parce qu’il correspond à la régularité de la vie bourgeoise. La bourgeoisie de la deuxième moitié du xixe siècle aime le roman parce qu’il représente une « passion calme ». Et de la même façon que le roman se rationalise en réduisant au minimum les surprises et les aventures, l’économie aussi se rationalise et le capitalisme « d’aventure » est remplacé par le capitalisme « rationnel-bureaucratique ».

Et en effet celui-ci est vraiment le monde du roman bourgeois, mais non pour ses contenus, non parce que l’on parle de commerçants et industriels et compagnie (dont au contraire on parle très peu) : c’est que par le remplissage, la logique de la rationalisation heurte la forme même du roman, son rythme narratif. [E in effetti è proprio il mondo del romanzo borghese: man non per i suoi contenuti, non perché si parli di commercianti e industriali e compagnia bella (di cui anzi si parla assai poco): è che tramite il riempitivo la logica della razionalizzazione investe la forma stessa del romanzo, il suo ritmo narrativo.] (p. 708, ma traduction)

25Les personnages de James se déplacent souvent en Europe et pourtant cela ne semble pas changer « l’économie » des romans, le lieu de l’histoire est toujours un salon. Cela parce que l’auteur ne se propose pas de représenter un conflit social, mais un conflit entre deux principes moraux, le bien et le mal. En comparant le Paris de Balzac et celui d’Eugène Sue, Moretti écrit :

Le Paris de Balzac. Et celui d’Eugène Sue et de ce titre génial, Les Mystères de Paris. Mais lorsqu’on trace la géographie de ce roman, on est frappé de constater que ce Paris est presque inhabité : pas de Quartier latin, pas de commerce, pas de théâtre, pas de demi-monde, pas de banquier… Les deux grands adversaires – le prince Rodolphe de Gerolstein et la comtesse Sarah MacGregor – ne sont même pas français : ils se rencontrent à Paris pour s’y affronter comme James Bond et la Spectre, mais s’ils étaient à Londres ou à Madrid ça ne changerait pas grand-chose […]. Marx a parfaitement raison : plus qu’un conflit entre des forces sociales, il s’agit d’une guerre entre des principes moraux opposés qui se répète de façon immuable – toujours les justes contre les méchants […] (1997, p. 114, ma traduction).

26La longue nouvelle de Valery Larbaud intitulée Mon plus secret conseil offre un autre exemple intéressant de remplissage. L’histoire se déroule en Italie, à Naples. Le protagoniste, Lucas Letheil, vit avec sa compagne Isabelle, mais il est amoureux d’Irène. Dans l’impossibilité d’affronter Isabelle pour lui demander une séparation, Lucas décide d’entreprendre un voyage en train vers le Sud de l’Italie. Le voyage de Lucas offre à Larbaud l’opportunité de décrire la vie de son personnage, mais ce voyage ne change rien à l’histoire, le lecteur est dans l’attente de connaître de quelle façon Lucas quittera Isabelle et déclarera ses sentiments à Irène.

27En outre nous retrouvons, dans la nouvelle, une des idées inspiratrices de l’Atlas de Franco Moretti dans lequel figure en exergue une citation du Parsifal de Wagner : « Du siehst, mein Sohn, / zum Raum wird hier die Zeit ». Larbaud fait dire à Lucas, qui est sur le point de prendre le train pour Tarente : « S’éloigner d’elle [Isabelle] dans l’espace est surtout un moyen de s’éloigner d’elle dans le temps, dans mon temps à moi, et il s’agit de rendre à cet espace un maximum de temps » ([1921] 1993, p. 180). Pour Larbaud, le sens géographique mérite certains égards :

Lucas, il faut vous habituer à cette idée : vous vous attendiez à décrire, à partir de Salerne, une courbe inclinée vers la droite et suivant le rivage de la mer, mais c’est vers la gauche que vous serez entraîné, gravissant l’arête centrale de la péninsule et redescendant ensuite vers une autre mer qui a un beau nom : Ionienne. Avertissez de ce changement d’itinéraire votre sens de la direction et votre sens géographique, parce qu’ils méritent qu’on ait de ces égards pour eux et parce qu’ils souffrent sans qu’ils sachent pourquoi, mais d’une manière qui est perceptible pour nous, lorsque nous sommes dans l’impossibilité de dire, par exemple, dans notre chambre, rue Berthollet : Orléans est devant moi, un peu sur la droite, et Nancy à peu près en face de mon oreille gauche. (p. 180)

28En conclusion, il semble important de dire que les éléments ici évoqués ne sont pas encore d’ordre « contre-intuitif » ou « involontaire » (Lavocat, 2020a, § 21). Nous en sommes encore à montrer comment les romans de James possèdent des trames spatiales et géographiques qui sont le reflet de la poétique de l’auteur, mais aussi de son existence, car il est lui-même un personnage transatlantique, comme dans le roman de David Lodge, Author Author, consacré à la vie de Henry James. On le voit ainsi évoluer exactement dans la même atmosphère que celle de ses personnages, avec la seule différence que l’aisance économique est ici accompagnée d’un milieu intellectuel plus riche que dans ses fictions.

29Bien qu’il ne s’agisse pas encore littéralement d’une étude sur le style démographique au sens prôné par Françoise Lavocat, que nous espérons pouvoir mener dans un travail ultérieur, il ressort de la présente étude sur les romans de Henry James une particularité toute jamesienne qui nous ferait affirmer, avec Françoise Lavocat, que la répartition de l’origine culturelle des personnages des romans de Henry James de part et d’autre de l’Atlantique « est un choix individuel, […] imitable, consubstantiel à la vision du monde [de l’]auteur » (2020a, § 24), ce qui fait que les personnages de Henry James pris comme un ensemble, une foule, ont des fonctionnalités narratives quasiment interchangeables. Il serait possible en effet d’envisager un jeu de société, voire un jeu de rôle, dans lequel on s’amuserait à pourvoir des ajustements de circonstance pour faire se mouvoir Isabel Archer dans La Coupe d’Or, ou Strether à la place de Lord Warburton, l’ami de Ralph Touchett, dans Portrait de femme. L’un des traits saisissants qui distingue la signature James dans la conception des personnages est la faculté de ceux-ci à se laisser imaginer comme poursuivant une introspection infinie. Il serait possible de dire pour eux ce que Françoise Lavocat écrit dans Les Personnages rêvent aussi sur les habitants de la planète Fiction : « grâce à la conversation avec leurs pairs et l’offre culturelle incomparable mise à leur disposition, [ils] peuvent augmenter et raffiner à loisir la conscience qu’ils ont d’eux-mêmes » (2020b, p. 19). Et si, dans le cas des personnages de la planète Fiction, « tous ne profitent pas de ces opportunités », « les personnages ayant développé dans leur œuvre de départ des qualités d’introspection, ou même des vues métafictionnelles, ont plus de chance de briller et de faire carrière à Shadavar » (2020b, p. 19). C’est sans doute le cas des personnages de Henry James. Ils sont destinés, parce qu’ils possèdent une faculté rare, à mettre en état d’échec les raisons ultimes de leur fonction fictionnelle. Pour le dire avec Pierre Alferi, « de fait, nul n’a su aussi bien que James incarner le sentiment de passer à côté de la vie en des consciences reléguées, passives quoique souverainement intelligentes » (Alferi, 2006, § 4). Ainsi les personnages transatlantiques de James passent non seulement outre l’océan, mais également à côté de la vie. Cet « à côté » est le monde de la fiction jamesien se renouvelant à l’infini grâce et à travers eux. Le secret, qui est leur trait le plus normatif, et l’appel à l’interprétation qui en est la conséquence, assurent leur étonnante longévité.