Le double été d’Ariane Dreyfus : énonciation cinématographique et simplicité conquise

1Ce parcours dans le dernier livre d’Ariane Dreyfus qui, mieux encore que les précédents, exprime la conviction de l’autrice que la poésie nous aide à rester pleinement vivants va s’efforcer d’explorer certains paradoxes de son écriture tels qu’ils ont pu m’apparaitre. On est à la fois dans et hors des personnages, on les accompagne pas à pas mais on entend aussi la voix de l’énonciatrice principale sans qu’elle leur porte ombrage, on est frappé par la simplicité du style et en même temps on sent qu’à maints endroits la langue nous résiste, ouvre des espaces. On est fortement ému et pourtant on ne relève aucun pathos, ni même aucune psychologisation dans le livre. Déplions donc quelques-uns de ces paradoxes en essayant de comprendre quels choix d’écriture les sous-tendent.1

1. Donner accès à l’intériorité des personnages

1.1 Une ligne narrative bien marquée

2Apparemment ce poème narratif suit une ligne assez simple. Une narratrice extra et hétérodiégétique, que j’appelle énonciatrice textuelle (ET)2, raconte la vie de deux personnages principaux, Anders et Zoé, et de leurs proches. En témoigne par exemple le fait que sur 52 poèmes, 17 d’entre eux soit un tiers, commencent par un vers dont le sujet est le prénom d’un personnage :

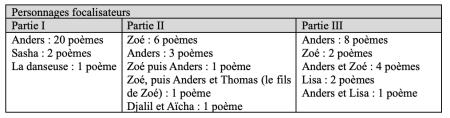

Anders lance le drap pour qu’il retombe sur le lit (p.35)

Zoé laisse tomber son sac pour monter plus vite (p.53)

Ben s’assoit dès qu’il trouve un banc et tend une bière à Anders (p.86)

3Dans d’autres cas, le(s) premier(s) vers évoque(nt) une perception ou pensée du personnage dont le prénom apparait peu après en position de sujet :

Une fête où peut-être Anders

Sera là puisqu’il est arrivé à Paris

Zoé cherche d’abord où poser sa bouteille de blanc (p.60)

Saisie par la lumière de la lampe orange

Zoé découvre sa chambre (p.91)

4Très souvent encore, on trouve le pronom « il » ou « elle » à l’attaque du poème, qui tantôt renvoie au même personnage que le poème précédent (continuité thématique), tantôt voit son référent précisé quelques lignes plus bas :

À l’instant

Il a entendu le chat retomber sur ses pattes

Puis le silence et que le lit est grand

Anders a dormi assez pour que […] (p.40)

5Ces choix à l’attaque des poèmes placent donc le recueil sous le signe de la continuité narrative, bien soulignée également par les titres des trois parties comportant chaque fois un nom de personnage et une date : « Sasha – 2015 », « Zoé – 2017-2018 », « Lisa – 2019 ». Mais cette régularité apparente masque une différence : dans la première et la troisième parties, Sasha et Lisa sont les objets de l’amour d’Anders, personnage focalisateur la plupart du temps, alors que le titre de la deuxième partie renvoie au personnage focalisateur Zoé, rôle qu’elle partage avec Anders et qu’elle retrouve aussi dans quelques poèmes de la troisième partie. Résumons cela dans un tableau :

6On voit bien à partir de ce tableau que Le Double Été est surtout l’histoire du deuil et de la renaissance d’Anders, et secondairement celui du deuil de Zoé qui a plus de difficultés qu’Anders à assumer l’absence de Sasha car aucun amour nouveau ne vient l’éclairer3.

1.2 Les marques du point de vue

7Le choix de narrer à la troisième personne (y compris les récits de rêve d’Anders sauf le tout premier p.19) s’accompagne du choix de donner à lire et ressentir le point de vue des personnages que je viens de nommer. Rappelons que le point de vue (PDV) tel que l’a théorisé Rabatel peut être défini comme « le fait que toute prédication, donnant une quelconque information sur un quelconque objet-du-discours, relative à son sens, renseigne de surcroit sur le point de vue de l’énonciateur sur l’objet » (2021 : 35), l’énonciateur pouvant ou non être locuteur. Le locuteur principal (ici l’ET) peut, lui, exprimer son PDV explicitement ou non et donner accès à celui des personnages, soit par des paroles rapportées, soit par des perceptions et pensées représentées. Peu utilisée jusqu’à présent pour l’analyse de la poésie, la théorie du point de vue me parait toutefois très féconde pour aborder l’argumentation dans les poèmes (voir Monte 2022) et je montrerai ici son intérêt pour étudier la coexistence du PDV des personnages et de celui de l’ET.

8Le PDV des personnages dans Le Double Été est construit avec deux outils principaux : des énoncés donnant accès à leurs perceptions et à leur ressenti (PDV représenté) et l’apparition fréquente du discours direct, généralement non marqué par des guillemets, pour communiquer leur discours intérieur (PDV asserté)4.

1.2.1 Perceptions et pensées représentées

9De nombreux énoncés comportent un verbe de perception ou de connaissance au présent ou passé composé ayant pour sujet un des personnages (24 occurrences pour « regarder », 16 pour « voir », 8 pour « entendre », 2 pour « contemple », 2 pour « sentir », 16 occurrences pour « savoir ») :

Zoé n’entre pas mais elle regarde/ Comment rien n’a bougé dans la chambre de Sasha […] Nulle cérémonie, seulement dans la maison / Il y a une chambre pour la douleur / On ouvre la porte et c’est dit (p. 58-59)

Anders bouge dans le couloir, elle l’entend refermer un placard / Et s’écarte du lit, un peu anxieuse, toutes les nuits sont inconnues (p. 91)

Il sait comment elle bougeait sur le lit / Et s’immobilisait, encore/ Les yeux ouverts (p. 35)

Anders quitte le piano/ Se couche quelque part plus loin, regarde vers le couloir / Puis sa main ouverte /

Est-ce qu’il veut vivre encore ? (p. 51-52)

10De tels énoncés nous font partager la vie intérieure des personnages et sont souvent suivis de passages que l’on peut interpréter comme des pensées plus ou moins verbalisées, à la frontière du discours intérieur et du récit de perceptions ou de souvenirs. De même, deux longs poèmes décrivent l’un des photographies, l’autre un film, en les intégrant à la vie de Zoé qui les regarde :

Zoé se penche un peu plus, à la page suivante, un couple

Fermiers pauvres, les bras le long du corps,

L’épouse porte une robe si claire et si fine, pointe dessous

Un ventre où peut-être elle regrette un enfant ?

Toucher sa joue ou le tissu très doux, la consoler ou sentir

Un instant aussi doux et bombé qu’une paupière fermée (p. 49)

11La question et les infinitifs dénotant une intention et une perception nous placent au cœur des pensées de Zoé quand elle feuillette l’album. D’autres fois, le poème commence par des énoncés décrivant des actions, mais on comprend ensuite que c’est ce que regardait un des personnages :

Un agrès lance sa tige en courbe large et solide / Un enfant s’en détache // Court se suspendre à une spirale jaune d’or // Une autre, petite fille, escalade une rosace d’acier […] // Anders regarde Zoé regarder autour d’elle / Et souvent vers lui, le regard jusqu’aux arbres (p. 93)

12Les éléments du paysage urbain (parcs, enfants jouant au ballon, boîte de nuit, voitures roulant dans la nuit) ne sont pas décrits pour eux-mêmes mais parce qu’ils font partie de la vie des personnages qui sont touchés par eux.

1.2.2 Discours direct

13Une autre façon, encore plus directe, de nous faire entrer dans le point de vue des personnages réside dans l’emploi fréquent d’énoncés au discours direct. Les guillemets sont réservés aux propos échangés à haute voix – et encore, pas tous –. Le discours intérieur, non marqué typographiquement, n’est pas isolé du reste du poème, ce qui entraine des incertitudes d’attribution, sur lesquelles je reviendrai en 2.2. Dans le tableau ci-dessous, ne figurent que des énoncés relevant indiscutablement du discours direct, en raison du changement de repères déictiques, et de l’apparition du « je », du « tu » et du « nous » référant aux personnages :

14Plusieurs caractéristiques se dégagent :

151. la part écrasante du discours intérieur ;

2. la présence un peu plus marquée des paroles à voix haute dans les parties II et III ;

3. l’extrême rareté des insertions de discours passés : pas de narration rétrospective ;

4. l’apparition du discours intérieur après la mort de Sasha (p.18) et sa présence dans deux-tiers des poèmes de la première et deuxième partie ;

5. un recours étendu au discours intérieur (16 vers) dans l’évocation du film En attendant les hirondelles (p.62-65) ;

6. la diminution du discours intérieur dans la troisième partie, qui correspond à une réouverture sur le monde extérieur d’Anders et Zoé ;

7. la présence privilégiée du discours direct en fin de poème, accompagnée d’une montée de l’émotion.

16Sur le plan interprétatif, le discours intérieur apparait comme un apanage d’Anders – et à un moindre degré de Zoé – lui permettant de poursuivre le dialogue avec Sasha. La première occurrence de DD page 17 est très explicite :

Anders se passe la main devant les yeux / Sasha je te parlerai, je te promets (p. 17)

17Ce DD se caractérise par la forte concomitance de P15 et P2 et par l’affirmation simultanée d’une séparation radicale et d’une proximité que rien ne pourra détruire, ce que peut signifier la rareté des P4 (nous, notre, nos) référant à Anders et Sasha (5 occurrences seulement) :

Mon inconnue, qui ira jusqu’à toi ? (p. 21)

Ainsi je suis plus en toi qu’en moi-même (p. 23)

Si je reste tranquille, / Notre histoire se posera, même sur la plus petite des branches, elle osera / Elle n’a plus que moi à porter, et toi si légère (p. 74)

18Ce dialogue intérieur d’Anders avec Sasha se raréfie dans les parties II et III (p. 70, 73, 82).

19Le deuil d’Anders et celui de Zoé ne prennent pas les mêmes formes. Le discours intérieur de Zoé ne s’adresse qu’une seule fois à sa sœur – « Sasha, je te vois mais je ne peux pas te parler, / Te le dire. » (p. 99). Elle se parle plutôt à elle-même, ou alors s’adresse à une araignée, à la chatte disparue, aux galets de Fécamp :

Zoé vide ses poches, pas tant que ça, trois ou quatre

Quoi ? Huître, presque visage, masque, yeux creusés partout

Dans ces morceaux de falaise arrachés qui ont chu […]

Moi aussi je peux aimer sans voir car je me retiens et vous,

Vous êtes mes petits crânes (p. 54-55)

20C’est la porosité qui caractérise Zoé et la capacité à vivre son chagrin comme une force tournée vers autrui, qu’il s’agisse de sa mère, ou d’Anders, comme l’indiquent ses discours intérieurs :

Je ramène ma mère à chaque fois qu’elle se noie (p. 56)

C’est son visage, j’y vais

On se connaît de la même douleur (p. 60)

21Sur le plan de l’écriture, ce recours au discours direct accentue la présence des personnages et donne de la force à leur PDV qui n’est pas seulement représenté au moyen d’énoncés donnant accès à leurs perceptions et pensées, mais aussi asserté : ce sont des sujets qui disent « je » et « tu », et souvent ce sont eux qui ont le dernier mot dans le poème, comme on peut le voir dans le tableau. Pourtant l’ET est elle aussi bien présente, même si c’est d’une façon qui se met au service des personnages.

2. La présence de l’énonciatrice textuelle

22Un élément clé de l’écriture du Double Été me semble être que l’accès à l’intériorité des personnages ne conduit nullement à un effacement de la narratrice ou, plutôt, dans ma théorisation, de l’énonciatrice textuelle, dont le lecteur peut construire l’éthos à réception. Plusieurs facteurs concourent à cette présence.

2.1 Le rôle des citations

23Les quelques critiques qui ont rendu compte du livre font souvent état de l’abondance des citations. Angèle Paoli écrit par exemple :

Ainsi, à travers Ariane Dreyfus, lit-on tant d’autres œuvres-échos de Le Double été et ces lectures parallèles et (ou) annexes ne cessent de modifier la lecture de chacun des poèmes du présent recueil. Ainsi la poète invite-t-elle à une lecture démultipliée. Et ouvre-t-elle autant de pistes de lecture à l’ouvrage premier.6

2.1.1 Accueillir mots et images d’autrui

24Dreyfus prend plaisir, dans les onze pages de « Notes et citations » placées à la fin du livre, à rendre hommage aux écrivains et artistes qui l’ont inspirée. Bien au-delà des deux œuvres qui ont suscité la naissance du livre, le film de Mickaël Hers Ce sentiment de l’été et le livre de Billeter Une autre Aurélia, mentionnés à part dans la page des « Remerciements »7, les notes non seulement explicitent la source des citations littérales mais précisent aussi les multiples références qui ont accompagné l’écriture. Un petit tableau donnera une vue d’ensemble de ces échos8 :

25Les épigraphes sont nombreuses : deux en tête du livre, une ou deux au début de chaque partie, et quatre fois en début de poème. Celle de Germaine Dulac à l’orée du livre résume ce que pense Dreyfus du cinéma :

Le cinéma est un œil grand ouvert sur la vie, un œil plus puissant que le nôtre. Il visualise à la fois l’exactitude et l’insaisissable.

26L’épigraphe fonctionne ici comme programme pour l’écriture et guide pour la lecture. Il en va de même de la seconde, de Guillevic, « Jamais las d’être un corps/ Auprès d’un corps aussi » : elle formule l’ancrage de la poésie de Dreyfus dans une attention au corps, aussi bien dans les gestes quotidiens que dans la relation amoureuse. On retrouve Guillevic en épigraphe de deux des derniers poèmes consacrés à la relation naissante de Lisa et Anders. Quant aux épigraphes en tête des parties, elles nous mettent au cœur du ressenti des personnages dans ce temps de deuil, comme on le voit dans celle-ci, de Mathieu Bénézet : « Il n’y a qu’une / seule histoire : aller jusqu’à. / Que crois-tu qu’on fait ici. » (p. 79).

27Dans le corps du texte, on trouve 47 citations marquées par des italiques, et 5 citations non marquées que seules les notes signalent, concernant au total 34 poèmes. Les poètes occupent une place de choix dans les citations marquées, tout particulièrement Mathieu Bénézet, cité quatre fois en épigraphe et douze fois dans le corps du texte pour différents recueils. Mais on trouve également des fragments de pièces de théâtre (Maeterlinck), de récits (Colette) ou d’essais (Sibony). Le livre de Billeter Une autre Aurélia occupe une place spécifique : il n’est pas cité explicitement mais les notes finales révèlent que quatre passages sont des citations tirées du livre et que sept poèmes sont directement influencés par lui, développant le même constat (p. 116), « habité[s] par le même sensation » (p. 115). Le titre Le Double Été se prête d’ailleurs à plusieurs interprétations : il peut renvoyer aux deux personnages affligés par la mort de Sasha9 mais aussi à la double source d’inspiration que sont Hers et Billeter.

28De façon plus générale, on peut opposer deux régimes d’emprunt : les citations brèves, qui relèvent d’une captation des mots des autres, et les références, plus diffuses, mais qui témoignent d’une véritable imprégnation de l’œuvre par d’autres mots, et aussi par d’autres sémiotisations de l’expérience humaine que le langage verbal. Le livre est nourri de toutes les passions de Dreyfus, et en ce sens, dit beaucoup de l’éthos de l’autrice, au-delà même de l’ET : le cinéma est présent avec Ce sentiment de l’été, mais aussi avec En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui, film traversé par l’expérience de la perte, et auquel est consacré un long poème cher à l’autrice10, et avec L’Île au trésor de Guillaume Brac (p. 28 et 29) qui inspire deux poèmes où Anders regarde des jeunes gens nager et jouer au ballon, sans compter maintes autres allusions à des œuvres cinématographiques. La pratique de la musique est au cœur de deux poèmes où Anders se remet au piano11 (p. 50 et 69), et la photographie (« Zoé silencieuse ») et la danse (« Le rythme d’une chute » évoque une des répétitions de la Batsheva Dance Company) ont aussi leur place. L’importance donnée au corps dans l’écriture de Dreyfus explique les références aux arts qui captent le geste et le mouvement. Mais ces emprunts sont aussi des défis pour l’écriture : comment parler de la relation à une œuvre cinématographique ou musicale ? Comment les mots peuvent-ils naitre des images sans les décrire mais en installant le lecteur au cœur de l’émotion suscitée par le film ? Nul besoin d’avoir vu les films qui les ont suscités pour apprécier Sophie ou la vie élastique ou Le Double Eté mais il serait certainement intéressant de confronter de façon détaillée les images et les pages qui s’en inspirent.

2.1.2 Mode d’intégration des citations marquées

29La façon dont les citations sont intégrées au texte principal témoigne tantôt d’une osmose qu’on peut décrire linguistiquement comme une coénonciation, tantôt d’une réappropriation qui témoigne d’une surénonciation (Rabatel 2014).

30Observons par exemple le poème « Rêve (du 2 au 3 août) » : l’épigraphe de Mathieu Bénézet « regarde-moi/ regarde-moi tomber une pluie vers toi » nous ramène au moment de la mort de Sasha lorsqu’elle s’est effondrée dans le parc. Elle instaure une relation de « je » à « tu » qui se poursuit sur le premier vers « C’est donc ça que tu tendais les bras ? », ce qui marque une coénonciation. Le poème passe ensuite à la troisième personne et insère une autre citation :

La rendre heureuse jusqu’au bout du possible

De la porter

Sa tête si près de sa tête

Qu’elle tient presque sur son propre cou

Des cheveux clairs en désordre autour d’un visage

31Issue d’un roman de Dickens Dombey et fils, cette citation12, par le choix qu’a fait le traducteur de rendre « clustering loosely » par « en désordre », peut évoquer pour le lecteur la mort de Sasha et le bouleversement qu’elle apporte à l’ordre du monde, alors que cette idée est absente de l’original, ce qui indique un régime de surénonciation. La deuxième citation de Dickens « Il eut de la peine à trouver un endroit/ Pour s’y jeter sur le plancher contre le mur » est mise en vers par l’énonciatrice textuelle, ce qui, bien sûr, la transforme, mais elle correspond dans le roman à un moment de désespoir du personnage principal qui s’accorde parfaitement à celui d’Anders dans le poème. La continuité avec le discours principal est ici soulignée par la reprise du nom « plancher » dans les deux vers de clôture :

Couché sur le plancher nu de la nuit longue il pleura

Devant le rideau qui laisse passer imparfaitement la lumière (p. 37)

32Alors que les deux citations de Dickens sont syntaxiquement indépendantes, celle de Mathieu Bénézet qui figure dans le corps du poème peut être lue comme le complément – retardé par la parenthèse « Et il en est saisi » où « en » renvoie à l’énoncé enchâssant –, de « sa main s’enfonce dans » :

La ressaisissant d’un coup sa main s’enfonce dans

Et il en est saisi

Cette petite absence creuse et douce (p. 36)

33Ce fragment de Bénézet frappe par son adéquation à la situation d’Anders : il anticipe sur ce qui est dit juste après « Quand sa main revient/ Elle qui était autour n’est plus là ». Cependant, on peut être frappé par la présence de trois adjectifs dans ce syntagme, alors que l’écriture de Dreyfus est particulièrement avare en adjectifs. Peut-être lui faut-il en passer par une voix autre pour laisser advenir une expression plus directement subjective que ce dont elle a l’habitude13.

34Le poème « Rêve (du 2 au 3 août) » associe différents traitements des citations, mais témoigne bien de l’appropriation qui est faite des fragments brefs, complètement réinterprétés. Dans ce processus d’incorporation, Dreyfus n’hésite pas parfois à associer au sein d’un même énoncé deux fragments issus de deux poèmes différents :

La main savoureuse du ciel

Écarte ses doigts pour que je voie tout le vert

Remué jusqu’à l’intérieur de la couleur (p. 30)

35Le groupe sujet emprunté à Pierre Jean Jouve et le dernier complément à Mathieu Bénézet se trouvent pris dans un énoncé verbal qui les dynamise et intensifie la métaphore de la main. Les fragments brefs se trouvent exaltés par le soulignement en italiques qui incite le lecteur à les faire jouer par rapport au contexte en maximisant leur potentiel signifiant indépendamment de leur valeur dans les énoncés d’origine. Représentant 30 % des 47 citations marquées, ils relèvent le plus souvent, du fait du prélèvement minimal qui les coupe de leur contexte d’origine et de la resignification dont ils font l’objet, d’une attitude de surénonciation.

36Les énoncés entiers, organisés autour d’une prédication, qui dépassent rarement un ou deux vers, représentent donc 70 % des citations. Dans ce cas, le discours premier accueille des énoncés qui peuvent exister par eux-mêmes, et qui prennent dès lors volontiers une dimension aphorisante. Dans le corps du poème, ils introduisent souvent un contraste ou un écart thématique :

Voilà, elle tremble de partout,

S’exposer au vent ne balaie pas le souvenir

Mais si chaque muscle se met à danser ? (p. 39)

37Dans ce poème sur une répétition de danse, la citation donne aux mouvements une dimension symbolique qui les relie à l’histoire principale. En fin de poème (27% des citations), les énoncés en donnent en quelque sorte la clé. En voici deux exemples tout à fait significatifs :

Mais ce miroir est un miroir, et j’y vois un homme malheureux (p. 24)

Le regard voit ce qui peut être sauvé

Au total bien des choses bien des êtres (p. 59)

38La première citation, qui modifie légèrement une phrase prononcée dans Orphée de Cocteau en remplaçant « glace » par « miroir », résume dans sa simplicité l’ensemble des poèmes de cette partie du livre en nommant l’état d’Anders, qui, dans les poèmes, n’est appréhendé que par ses gestes. La seconde, empruntée à la poète Marie-Christine Brière, conclut le long poème « Annecy (août) » sur une tonalité plus apaisée que certains passages n’auraient pu le laisser entendre. La citation oriente donc rétrospectivement la lecture et repose sur une adhésion de l’ET à l’orientation argumentative qu’elle exprime. On peut dès lors parler de coénonciation.

39Le livre tout entier s’achève sur une citation qui en souligne l’évolution : « Où est donc ma peine ? / Je n’ai plus de peine. / Ce n’est qu’un murmure/ Au bord du soleil. » La chanson de Paul Fort, facile à mémoriser du fait de ses vers réguliers, accompagne le lecteur en présentant le livre comme une traversée du deuil vers la lumière. Elle symbolise aussi la fusion des deux PDV : celui d’Anders, le « je » de la citation étant ici annexé par le personnage, et celui de l’ET qui réaffirme une fois de plus la valeur du geste citationnel.

40En conclusion, je dirai que les citations revêtent deux fonctions : d’une part, elles montrent que tout poème nait d’un terreau d’échanges et affirment la générosité d’une énonciatrice qui reconnait ses dettes à l’égard d’autres créateurs, d’autre part elles permettent d’accueillir des formes d’écriture plus affectives ou plus sentencieuses, à la subjectivité souvent plus explicite que le discours principal. Leur mise en évidence par les italiques influe sur l’image de l’énonciatrice que le lecteur va construire, tout en attirant l’attention tantôt sur des énoncés entiers qui condensent les enjeux interprétatifs du livre, tantôt sur des fragments brefs qui, même si leur valeur se trouve modifiée, mettent le poème en relation avec d’autres univers textuels.

2.2 Le regard de l’ET entre observation et empathie

41J’ai insisté dans la première partie sur la façon dont le point de vue des personnages était mis en avant par le choix des verbes de perception et de connaissance et par le passage au discours direct. Néanmoins, dans la majeure partie du livre, le point de vue de l’ET est présent, généralement en consonance avec celui du personnage, mais avec parfois des décalages. On peut envisager les passages concernés sous le rapport de la distance plus ou moins grande entre les deux points de vue et selon la possibilité plus ou moins aisée pour le lecteur d’accéder au PDV de l’ET.

2.2.1 Discrétion et profondeur de savoir réduite

42Intéressons-nous tout d’abord aux titres des poèmes qui relèvent bien évidemment du PDV de l’ET. Un bon tiers des titres (18 sur 52) décrivent le lieu – « Un parc (vers l’atelier) », « Brooklyn » – ou le moment – « Soleil du matin », « Rêve (du 3 au 4 juillet) » – où se passe la scène du poème sans nous informer sur le contenu, réservant donc au lecteur le soin de le découvrir ; quelques autres se centrent sur les acteurs – « Les garçons », « Zoé silencieuse » –, certains précisent l’atmosphère – « Jour blanc », « La plage grande ouverte sur la mer », mais en laissant une marge interprétative. À côté de ces titres assez neutres, qui manifestent un PDV à tendance objectivante, d’autres orientent la lecture vers un certain « horizon émotionnel » (Ariane Dreyfus) qui caractérise les personnages : « La force de se revoir », « Qui est heureux ici ? », « Non plus deux mais une », « Le royaume ». Dans ces titres, se manifeste le guidage de l’ET vis-à-vis de son lecteur. Ces titres plus interprétatifs gardent souvent une part de mystère, parce qu’ils attirent l’attention sur un détail qui ne semble pas d’emblée significatif tel « Jaune poussin » qui évoque la couleur d’un pull, ou parce qu’ils n’ont pas de lien immédiat avec le texte, tel « Lisa se nourrit » qui ne parle que de l’attente de la venue d’Anders. Dreyfus écrit à propos des titres :

j’aime les titres simples, dont la compréhension semble pouvoir être immédiate mais en même temps pas tant que cela. (Dix-sept histoires de poèmes, à paraitre)

43Le titre est ainsi un des lieux privilégiés de variation du point de vue de l’ET : tantôt celui-ci se réduit au maximum en se bornant à situer le poème dans l’espace ou le temps, tantôt au contraire il s’affirme pour nous rapprocher des personnages, ou aiguiser notre curiosité.

44Dans le corps des poèmes, il arrive que les perceptions et pensées des personnages soient au premier plan et que le PDV de l’ET soit sinon absent du moins en accord parfait avec le PDV des personnages, notamment dans des passages qu’on peut interpréter comme du discours indirect libre et qu’on pourrait mettre à la première personne sans en changer une ligne :

Anders tourne la tête, il sait14,

On est en juillet, en quelques pas il serait dans le soleil

Et pas dans l’ombre de cet hôtel

Où il attend Zoé et il a peur (p. 22)

Bouche entrouverte, Anders est devenu tout blotti

Entre ses deux oreilles,

Surtout ne pas regarder ses mains, elles sauront mieux

Toucher le corps de la musique qui se forme

Comment au fond

Elle ne fait que le remercier

De ses efforts pour n’être qu’elle (p. 70)

45Dans le deuxième exemple, il n’est cependant pas exclu que l’énoncé qui commence avec « au fond »15 exprime surtout le PDV de l’ET. On serait dans ce cas dans une consonance16 entre les deux points de vue.

46Dans d’autres poèmes, nous avons à la fois une empathisation du récit sur le personnage et la présence discrète, à certains moments, du point de vue de l’ET. Commençons par ce qui se passe à l’incipit du livre :

BERLIN (LA CHAMBRE)

Il s’appelle Anders et elle s’appelle

Mais pourquoi l’appeler puisqu’elle va mourir

Aujourd’hui et ne pas le savoir

Ses cheveux sortent du drap

Pour l’instant

Il tend les bras devant lui le crâne si doux

Tiède et soyeux de l’amoureuse

Pourquoi a-t-il de la chance

De cet instant dans le monde (p.11)

47Le titre et la première laisse instaurent d’emblée le point de vue de l’ET qui présente l’espace et les personnages en nous interpelant, nous lecteurs. L’écart de connaissance entre l’ET et les personnages est à la source du tragique initial. À partir du vers 6, on entre dans les perceptions d’Anders mais la question qui suit peut être attribuée aussi bien à Anders (discours indirect libre) qu’à l’ET, de même que l’adverbe dialogique « si ».

48Dans ce début si impressionnant, le savoir supérieur de l’ET est le ressort du tragique. Il en va de même à la fin de « Mariannenplatz » où l’ET veut faire comprendre au lecteur la mort imminente de Sasha :

Maintenant elle regarde ce qu’elle a fait, les gestes

Par où elle est passée

Maintenant elle reprend son sac, constate

Un peu de bleu sur ses ongles

Maintenant elle redescend l’escalier qu’elle a monté

Ce matin, mais il n’est pas si tard

L’herbe est là très vite, leur quartier est un endroit merveilleux

L’herbe est douce,

Sasha s’effondre sans un bruit et sans douleur (p. 16)

49Le passage superpose les deux points de vue : celui de Sasha, communiqué par ses perceptions (l’observation des ongles) et pensées (relecture de son travail, opinion sur l’heure, le quartier), et celui de l’ET qui, par la répétition lancinante de « maintenant », annonce la mort de Sasha.

50L'écart de connaissance entre ET et personnages est cependant peu exploité dans l’ensemble du livre, où le PDV de l’ET se caractérise par sa modestie. La rencontre entre Anders et Lisa aurait pu donner lieu à la manifestation d’un tel savoir anticipatif mais ce n’est pas le cas :

Un porte-manteau laisse tomber les manteaux qu’il portait

Quand ils se retournent une femme finit de ramasser tout ce qu’elle peut

« Oh je suis maladroite, pardon »

Tous deux lui sourient, puis continuent leur déballage

Anders pense qu’il a souri à Lisa avant de la connaître

Si blonde qu’il ne sait d’où elle vient (p. 84)

51L’ET respecte scrupuleusement le PDV d’Anders, notamment en utilisant « une femme » pour la nommer avant que June ne les ait présentés (ce moment est ici élidé, remplacée par le blanc entre les laisses), puis en nous donnant accès aux pensées d’Anders.

2.2.2 Deux PDV en consonance

52Ce qui caractérise l’ET dans Le Double Été, c’est d’une part qu’il est exempt de tout surplomb, ne juge pas les personnages, et d’autre part, qu’il est extrêmement attentif à leurs gestes. Son PDV se définit d’une part par des marques négatives (absence de modalisations, de termes évaluatifs autres que ceux exprimant le PDV des personnages), d’autre part un mode de référenciation qui donne la primauté à ce que les personnages donneraient à voir même à un observateur ne les connaissant pas. Autrement dit, c’est un PDV qui se définit surtout par les restrictions qu’il s’impose et qui, du coup, se révèle très respectueux du PDV du lecteur, qui se construit librement à partir de ce peu de savoir que communique l’ET. Comme, par ailleurs, le livre, nous l’avons vu, donne fréquemment accès au PDV des personnages par les moyens classiques des verbes de perception et de pensée et par une référenciation qui insiste sur leur ressenti corporel, nous avons la sensation d’être parfois à l’intérieur des personnages (lorsque s’exprime leur propre PDV) et parfois à l’extérieur (lorsque s’exprime le PDV de l’ET), et parfois les deux en même temps, quand les deux PDV sont imbriqués. On regarde les personnages du dehors et en même temps on partage intimement leur vie. Ce type de point de vue tient à mon sens à l’imprégnation du cinéma sur l’écriture de Dreyfus. Elle écrit à ce sujet :

j’aime que le cinéma nous fasse perpétuellement osciller entre regarder le personnage de l’extérieur et imprégner notre regard du sien et notre corps de ses gestes. (à paraitre)

53C’est exactement ce qui se produit dans de nombreux passages du Double Été. Prenons par exemple la fin de « Jogging au crépuscule » :

Ses jambes rapides dépassent la journée sans rien en dire

Épaules bien relâchées, il respire l’air mêlé de nuit

D’une rue à l’autre jamais ne se retourne, même

Les années effrayantes qui allaient l’assaillir encore

Aucune trace d’elles quand le pied touche l’asphalte partagé

Non, aucune, et l’angoisse faiblit au balancement des bras

Les gens qu’il croise ne s’étonnent pas de son corps, il court

Emporté par de moins en moins de solitude, et l’air,

Délicat compagnon, passe en ses narines, si frais,

Monte plus haut et avec lui des bouffées de courage

Pour ce soir ça ira

On verra plus tard quoi faire de demain (p. 83)

54Nous sommes à la fois du côté de l’ET qui regarde courir le jeune homme et l’accompagne dans sa course et du côté d’Anders dont nous éprouvons l’énergie retrouvée. Les deux derniers vers du texte relèvent de son discours intérieur mais le point de vue de l’ET est perceptible notamment dans la reprise « Non, aucune » qui renforce le dialogue avec le lecteur, dans l’anticipation « qui allaient l’assaillir encore », dans l’apposition « délicat compagnon », ou dans l’usage de « se retourne », verbe que Dreyfus affectionne en ce que le geste de se retourner – accompli ou retenu – permet souvent de donner accès à l’intériorité du personnage, ici à son désir d’aller de l’avant. Dans Dix-sept histoires de poèmes, un livre à paraitre, un des chapitres a pour sous-titre « tenir ensemble le littéral et le symbolique », et le fait de se retourner ou pas se charge dans Le Double Été de cette valeur symbolique, d’autant que nous ne pouvons pas ne pas penser au fait qu’Orphée en se retournant a perdu à nouveau Eurydice.

2.2.3 Questions et métaphores, marques d’un PDV qui s’affirme

55Nous verrons dans la troisième partie que certaines implicitations permettent de conjuguer l’expression du PDV de l’ET et une profondeur de savoir réduite qui maintient le mystère des personnages. Mais à certains moments, le savoir de l’ET semble sinon excéder ce que les personnages perçoivent d’eux-mêmes, du moins nous en proposer une interprétation sans doute plus explicite, qu’elle cherche à faire partager au lecteur. Regardons par exemple ce poème que je donne en entier :

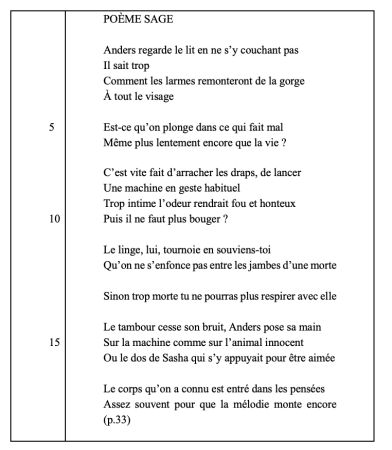

56Le début adopte le PDV d’Anders (verbes regarder, savoir), mais la question où apparait le « on » peut très bien relever du seul discours de l’ET. Le vers 9 contient aussi une explication du geste d’Anders que l’on peut attribuer à l’ET, avant que les changements énonciatifs (question sans inversion au vers 10, passage à la deuxième personne d’auto-interpellation au vers 11) ne nous ramènent au point de vue d’Anders. L’avant-dernière laisse, plus descriptive, superpose à mon sens les deux PDV tandis qu’aux vers 17-18, le « on » marque le retour du PDV de l’ET. Dans cette oscillation entre les deux PDV, par ailleurs en consonance, le PDV de l’ET se caractérise par un degré supérieur de généralité et une expression plus métaphorique (« plonge dans ce qui fait mal », « pour que la mélodie monte encore »).

57Le point de vue de l’ET s’affirme en effet plus particulièrement dans les métaphores et les comparaisons dont Dreyfus souligne dans ses textes métapoétiques combien elles sont mûrement pesées : à propos de « Alors il s’assoit/ Tel un voyageur qui laisse tomber un sac de ses épaules endolories » (p. 50), elle écrit :

J’aimerais rendre sa lassitude, son peu de goût à la vie pour mieux remercier la musique qui va l’en libérer un moment. Je suis contente alors d’imaginer que c’est comme s’il portait un sac qui l’a fatigué et dont il n’a que faire, tout peut en découler, comme naturellement. (à paraitre)

58Dans le même ouvrage, elle évoque les deux métaphores qui, dans « En attendant les hirondelles », lui sont venues dans « un état d’hypersensibilité » pour exprimer la fin d’un amour socialement impossible :

Ayez pitié de ceux qui vont s’aimer toute une nuit

Parce qu’après il n’y en aura plus

Mais ne les regardez pas

Pensez à la neige que l’avalanche

Entraîne malgré elle à devenir tombe

Ou au sein que le chirurgien va découper pour qu’une femme survive

Et elle ne sait pas si elle doit éviter son contact

Ou le caresser quand elle referme sur lui sa chemise de nuit

Pour la dernière fois

Si elle doit avoir pitié d’elle plus que de lui (p. 65)

59On observe aussi dans ce passage l’adresse au lecteur portée par l’impératif qui est un des traits souvent présents dans les passages qui relèvent du point de vue de l’ET. Les métaphores jouent à nouveau un rôle important dans « L’aube plus vivante » où l’ET imagine que Zoé a perdu sa chatte, scène qui ne figure pas dans le film mais qui fait écho à l’expérience de Dreyfus :

Pleurer c’est pour un chagrin et il n’y en a pas

Rien de sûr

Avance-t-on son pied pour qu’il s’enfonce

Dans la vase ?

Pareil pour la pensée, ne pas trop s’avancer

Du bord on voit autant les algues qui surnagent

Que des feuilles décomposées

Prises dans le flux et reflux, nous aussi,

Étranglés de tendresse pour une fleur

Et son peu de jours

Pour un visage de chat hors de soi (p. 71)

60Les deux premiers vers cités peuvent émaner du discours intérieur de Zoé mais la question et la métaphore filée qu’elle engendre portent la marque du point de vue de l’ET, renforcé par l’emploi de « on » et « nous ». Les métaphores constituent des expansions où se développe un PDV autonome de l’ET, loin de tout commentaire évaluatif. Nous allons voir dans la troisième partie le rôle joué par les opérations de référenciation et le style pour affirmer discrètement le PDV de l’ET, qui est aussi un PDV réflexif sur ce qu’est le discours poétique.

3. Une simplicité qui préserve le mystère

61Dans La lampe allumée si souvent dans l’ombre, Dreyfus dit que la poésie doit éviter qu’on la « distingue » (LA, p.122), qu’« il lui faut surtout rêver qu’elle s’abouche à la langue de tous » (ibid.) mais qu’en même temps, « elle a un besoin vital d’être une langue différente » (ibid.). Le lecteur ressent les effets de ce choix quand il lit Le Double Été : une impression de familiarité, de simplicité l’accompagne, et en même temps, le sentiment d’être face à un état de langue un peu étrange, légèrement décalé, d’où le poème tire toute sa puissance. Quels sont les choix stylistiques qui peuvent conduire à ces impressions contradictoires ?

3.1 Le côté palpable du temps

62On pourrait dire, de façon un peu familière, que, dans les poèmes d’Ariane Dreyfus, ça ne traine pas, et pourtant, comme au cinéma, il y a parfois des ralentis, des étirements du temps.

3.1.1 Présent et futur

63Le livre est presque tout entier écrit au présent. On connait la plasticité de ce temps, qui s’adapte à divers référentiels temporels. Ici, les présents de généralité sont rares17. C’est le présent de narration qui domine, mais, lorsqu’on passe au discours intérieur des personnages, on a affaire au présent d’énonciation, de sorte que les frontières entre récit et discours sont estompées.

64Les retours dans le passé à partir du point de référence qu’est le présent du poème sont faits à l’imparfait et au passé composé (qui a d’autre part la valeur d’antérieur du présent). Cette distinction claire entre présent et passé donne une grande lisibilité au texte, qui, de plus, suit l’ordre chronologique. Par exemple, « Jaune poussin » (p. 23) commence par le présent d’Anders, le retour en arrière est amorcé par « Quand ils sortaient le soir au dernier moment », puis le retour au présent par « Maintenant ». Le temps avec Sasha remémoré par Anders ou Zoé et le temps sans Sasha sont rigoureusement séparés et le premier n’occupe qu’une place minime dans le livre : si l’on ne prend en compte que les poèmes où il y a au moins deux occurrences d’imparfait à valeur de passé, seuls sont concernés des textes situés au début de la première partie (p. 17-18, 21, 23, 25-26, 28) et cette série, liée à la mort très récente de Sasha, s’achève avec « L’élan infini » où le passé se déploie un peu plus pour évoquer le moment où ils faisaient l’amour, toujours à partir du présent d’Anders (p.35). On retrouve ensuite un poème dans la deuxième partie, où l’imparfait dans un discours représenté direct – « Je me levais et déjà, parfois avant toi,/ […] /Je m’étirais debout » –, précède un moment où Anders a la tentation d’éprouver l’absence de Sasha et y résiste :

Ne pas tourner la tête vers Sasha

Elle n’y est pas, et la main,

Ne pas l’allonger jusqu’à sa place habituelle

À côté de lui

Ce ne serait, à la seconde même, que gisants,

tremblements de feuilles mortes

dans la gorge (p. 73)

65Il s’agit d’échapper à la tyrannie de l’absence et d’être attentif à un autre mode de présence. On comprend dès lors très bien pourquoi l’imparfait, temps de la nostalgie, disparait assez rapidement du livre18. On comprend aussi pourquoi, alors que le premier récit de rêve, remémoré, est à l’imparfait (p. 19), les suivants sont au présent : en nous plongeant dans le moment même du rêve, le présent confronte Anders à Sasha telle qu’elle reste présente, à la fois hors d’atteinte et pourtant là, comme c’est aussi le cas quand il l’imagine en train de nager (p. 41). Le présent, dans ce livre, est le seul temps où se tenir pour éprouver la présence autre de la disparue. Avec lui, nous sommes au début de chaque poème constamment avec le personnage, au moment exact où il en est de sa lente traversée du chagrin, sans que l’ET impose une distance rétrospective.

66Un autre temps relativement bien représenté – plus en tout cas que les temps du passé – est le futur, simple ou périphrastique. Il apparait dans toutes les parties, mais va en s’accroissant à mesure que le livre avance (on passe de six occurrences dans « Sasha » et quatre dans « Zoé » – si l’on excepte le cas particulier d’« En attendant les hirondelles » – à onze dans « Lisa »), ce qui montre bien que le livre est tourné vers la vie toujours nouvelle, la vie qui « continuera » (p. 95), « qui ne s’en ira pas comme ça » (p. 109).

67Il faut faire un sort particulier au futur antérieur qui permet de faire un bilan. On le trouve trois fois dans « Zoé », une fois pour balayer le moment de joie vécu dans la musique (« rien n’aura servi à rien » p.51), et deux fois au contraire pour affirmer que ce qui a été vécu de bon ne pourra être effacé : « Cela aura eu lieu » (p.65) et « Il aura eu le temps de reprendre son souffle » (p. 70).

68L’emploi des temps nous place donc résolument dans ce livre du côté de la vie. Mais la temporalité, c’est aussi le rythme, et de ce point de vue, Le Double Été présente des caractéristiques très intéressantes.

3.1.2 Lenteurs et ellipses

69Le Double Été allie en effet des moments comme suspendus où le temps s’étire infiniment et une impression de rapidité, de surprise, procurée par les ellipses. Notons tout d’abord la rareté des descriptions et donc des pauses qui immobiliseraient l’avancée du récit. Les lieux, pourtant si importants dans le livre, sont décrits essentiellement à travers ceux qui s’y déplacent. Le parc, p.13, est évoqué en trois vers seulement sans adjectifs et avec une personnification : « Voici le parc/ Il s’étire de tous ses arbres et bassins/ Dans la ville » (p. 95). Un autre parc est décrit par les bruits qu’on y entend : « L’allée s’arrête ici/ Mais comme elle résonne/ La fraîcheur des balles/ Claquant contre les murs ! » D’une façon ou d’une autre, lieux et humains ne sont pas séparés.

70Quand on éprouve un certain étirement du temps, c’est en raison de la décomposition de moments quotidiens vus comme un enchainement d’actions dont chacune a son importance :

UN PEU DE CAFÉ

Inutile d’en refaire, le peu qui reste suffira

Mais il ouvre trop vite, trop grand le gaz

Le feu enveloppe de bleu la casserole

Il y a eu le rêve qui a été très doux

Qui remue encore un peu dans le ventre,

S’évapore dans le jour

La flamme fait un bruit qui ne dit rien

Mais elle se laisse regarder

Non il n’oubliera pas d’éteindre, puisqu’il est là,

Il sait à quel point il doit être là

« Ce matin, une petite casserole a bien voulu m’aider » (p. 20)

71Cette attention aux gestes qui vient évidemment du cinéma donne de la dignité au quotidien et fait comprendre que, pour Anders comme pour Zoé, c’est minute après minute que se mène le combat contre la dépression, en restant présents malgré tout, en n’oubliant pas d’être là. Ce temps laissé au temps est particulièrement sensible dans « Le petit hôtel place de la Nation (novembre) » : comme dans « Un peu de café », la description des gestes alterne avec les paroles ou pensées rapportées qui donnent de la continuité à un moment qui, sans cela, pourrait paraitre se perdre en une série de gestes isolés. Cette façon d’écrire vient de la conviction exprimée par Dreyfus que nos émotions et pensées se déploient toujours dans des lieux précis qui les colorent. D’autre part, l’idée court le risque du ressassement, du manège, aurait dit Ponge, alors que les détails concrets (une casserole enveloppée de flammes, des draps qui sèchent, le cliquetis de la cage d’ascenseur) nous replongent dans la présence indubitable de ce réel où nous trouvons finalement la force d’affronter ce qui nous arrive. Dreyfus écrit à ce propos :

Je me refuse à une poésie qui ne soit pas imprégnée de narration, de concret et même de prosaïque, car c’est comment vivre (en fait, survivre) corps et âme dans le monde qui est mon grand questionnement, questionnement que les poèmes accueillent. (Dix-sept histoires)

72Mais, parallèlement à cette attention aux menus gestes quotidiens, le poème cultive aussi l’ellipse qui procure de la rapidité et évoque le montage cinématographique. Par exemple, dans ce poème, le moment où Zoé propose à Anders et Thomas de monter sur les toits et de faire la course entre l’escalier et l’ascenseur n’est pas évoqué. La deuxième partie du poème commence directement au début de cette course :

Thomas a gardé son ballon dans ses bras, il attend

Que la porte de la petite grotte se referme sur Anders et Zoé

Pour démarrer en même temps que l’ascenseur si léger (p. 68)

73La course se termine en haut des escaliers et la partie suivante du poème nous montre le trio déjà sur le toit, penché vers la rue. Parfois, cette impression de rapidité nait de l’entrée abrupte dans le poème, sans contextualisation, comme dans « Annecy (août) » :

Là-haut elle pousse la porte entrouverte,

Assise au bord du lit, sa mère tourne lentement la tête

Ses yeux font encore plus mal (p. 56)

74Le lecteur plonge dès le deuxième vers dans l’atmosphère de désolation qui s’est emparée de la famille et il doit en un clin d’œil associer « elle » à Zoé, et comprendre qu’elle est chez ses parents. Les intentions sont souvent passées complètement sous silence, comme dans « Fécamp (juillet) » où on ne nous dit pas que Zoé a voulu prendre quelques jours de vacances à la mer, ou bien elles sont données plus tard, comme dans « La force de se revoir » où c’est au onzième vers qu’on apprend que « Zoé est venue voir [Anders]/ et New York où déposer son corps, sac et valise » (p. 90). Ces ellipses obligent le lecteur, au lieu d’intellectualiser les choses en s’intéressant aux logiques des personnages, à rester attentif aux détails que l’ET lui propose pour entrer en empathie avec ces personnages, par exemple, dans ce poème, à Zoé qui « tourne entre ses mains une petite bouteille d’eau », « la repose, contemple ce qu’elle voit de son corps/ Et l’eau qu’elle tient contre son ventre » (p. 90), manière sans doute de nous faire comprendre que, dans l’état de fatigue d’une « nuit pas dormie » et au moment où on arrive dans un lieu inconnu, on s’accroche comme on peut à des choses insignifiantes.

75Ce qui peut désarçonner à la première lecture, c’est la conjugaison de ces détails anodins, auxquels il serait incongru de donner une valeur symbolique19, avec l’absence de psychologie : les sentiments, les intentions ne sont accessibles qu’à travers ce qui se voit et se dit ou ne se dit pas. On peut avoir l’impression de rester à la surface du drame et pourtant on est souvent fortement ému. Cela tient à mon sens à un travail très subtil qui parfois démultiplie et parfois suspend le sens.

3.2 Démultiplications ou suspens du sens

76La dimension à la fois sémantique et esthésique20 du texte tient beaucoup à son usage des blancs et des ruptures.

3.2.1 Découpage du vers

77Le Double Été est écrit en vers libres, de longueur fort variable, rassemblés en laisses de deux, trois ou quatre vers la plupart du temps, allant parfois jusqu’à six, sept ou huit vers21, notamment dans les deuxième et troisième parties, ce qui correspond à un élan plus grand des personnages. Il existe aussi un certain nombre de vers isolés, souvent au début ou à la fin du poème, qui en condensent les enjeux. Le vers coïncide généralement avec une unité de sens. Les vers courts, inférieurs à huit syllabes, sont plutôt rares et correspondent généralement à un moment d’émotion ou à un arrêt sur image. Les vers longs (entre douze et vingt syllabes) sont fréquents et s’étendent parfois sur deux lignes, rapprochant le poème de la prose. Aucune régularité rythmique n’est perceptible. Le rythme de chaque poème résulte donc des rapports entre vers courts et vers longs, du rôle joué par les vers isolés et de la disposition en laisses qui associe ou disjoint les vers d’une façon qui appelle l’interprétation. Le montrer en détail dépasse les limites de cet article, mais relire « Poème sage » et « Un peu de café » cités en entier permettront au lecteur de le percevoir.

78Les éventuels décalages entre vers et syntaxe sont également significatifs, puisque rien ne les justifie sur le plan métrique. Ces décalages ont pour effet de disjoindre des éléments unis par une relation de dépendance syntaxique forte :

-

verbe et l’un de ses compléments valentiels (« lui ôtant/ Sa perfusion »),

-

verbe et sujet inversé (« quand les saisit/ La vague »),

-

groupe sujet court et verbe (« la musique/ Touche nos lèvres », « la rue/ Semble être tombée plus bas », « Zoé/ Croise ses yeux »),

-

nom, adjectif, participe ou pronom et son complément (« la beauté/ D’Avril », « plus difficile/ De parler », « fatigué/ De frissonner », « l’une/ Des racines », « celle/ Qui se penchait »),

-

nom et son adjectif (« une seule note/ Fausse », « son air/ Sérieux »),

-

verbe modal et infinitif qu’il modifie (« il ne peut pas/ se retourner »),

-

adverbe et mot qu’il modifie (« doucement/ Heureux », « revient/ Plus facilement », « meurt/ À demi »),

-

verbe « être » et attribut du sujet (« c’était/ Tantôt une caresse »).

79Dans un poème où la longueur des vers est absolument libre, il est tout à fait possible de faire coïncider vers et syntaxe et d’écrire par exemple :

Étranglement plus fort de fermer les volets

Comme l’impuissance du lilas

À garder seul la beauté d’Avril

Le fauteuil où elle se posait,

Enfouissant son museau dans le sommeil profond,

Est un meuble funèbre

80Or Dreyfus a choisi d’écrire :

Étranglement plus fort de fermer les volets comme

L’impuissance du lilas à garder seul la beauté

D’Avril

Le fauteuil où elle se posait, enfouissant son museau

Dans le sommeil profond, est un meuble funèbre

81Une telle disposition met fortement en valeur la conjonction « comme », les deux noms « beauté » et « Avril », accentuant la similitude entre Zoé et le lilas et la tension entre la tristesse de Zoé et la beauté du printemps. Elle invite aussi à considérer que le groupe verbal « enfouissant son museau » a un complément sous-entendu, « le coussin sur le fauteuil » par exemple, avant que la poursuite de la lecture ne conduise à une réanalyse.

82Ces décalages se remarquent parce qu’ils sont loin d’être majoritaires – on n’en trouve souvent qu’un ou deux par poème – mais ils affectent plus de 80 % des poèmes. Les plus nombreux concernent la dissociation du verbe et de son complément valentiel. Nous sommes ainsi amenés à faire tout d’abord une lecture intransitive du verbe qui en élargit ou brouille la portée, notamment avec le verbe « savoir » :

Il fait doux déjà même si l’air du matin pique un peu

Ses jambes nues (p.13)

Anders ne bouge plus, il ne savait pas

Que quelqu’un pouvait avoir la même oreille que Sasha. (p. 22)

83Le verbe privé d’un objet sur lequel s’exercer prend une valeur plus intense, comme on le voit bien sur cet exemple :

C’est encore si proche d’être ensemble

Alors ne plus bouger, ne pas remuer

L’air qu’elle a respiré hier matin il a oublié

D’ouvrir les fenêtres et il en est très doucement

Heureux ? (p. 21)

84« Ne pas remuer » est d’abord compris comme un redoublement de « ne pas bouger », et on peut penser que le complément de « a oublié » est « l’air qu’elle a respiré hier matin » avant de réorganiser l’énoncé. Quant à la mise en valeur de « doucement », elle condense l’atmosphère générale de la scène, comme si nous marchions sur la pointe des pieds.

85La multiplication dans un court passage de ces décalages correspond à un moment de confusion :

Penché vers Lisa, un instant Anders relève la tête et Zoé

Croise ses yeux, et le souvenir gémit entre eux, il l’entend et meurt

À demi le sourire qu’il avait, je fais mal ?

Zoé clôt ses paupières et se remet à danser, Anders, si moi je dis

Un peu oui, toi dis-le plus fort, ne crains rien

N’est-ce pas à toi que j’ai souri ? (p. 97)

86Anders cherche l’approbation de Zoé au moment de commencer une nouvelle histoire d’amour avec Lisa et cela les bouleverse tous deux. La mort refait surface et se heurte à la vie, Zoé se sent divisée et c’est ce que transmettent ces décalages. Un autre décalage particulièrement significatif affecte le groupe pronominal « lui seul », « soi seule » à deux reprises, accentuant « seul(e) » par le rejet à l’initiale.

87Les rejets d’une laisse à l’autre sont plus rares mais spectaculaires, notamment lorsqu’ils séparent une conjonction de la proposition qu’elle introduit ou disloquent une incise :

Mais je n’ai plus peur parce que vois-tu

Sasha, tu viens de me surprendre (p. 40)

88Ici, il y a mimétisme entre la surprise énoncée et celle que suscite la mise en suspens de la phrase après « vois-tu ». Plus frappants encore sont les énoncés inachevés qui s’arrêtent juste avant ou juste après le verbe :

Dépouillé,

Comme un jeune homme qu'aucune femme encore (p. 27)

Marcher lire ou serrer Thomas contre soi n’empêche pas

Le poids est si lourd et déchire (p. 56)

89L’absence de verbe ou de complément est le signe de la vacuité ou de l’accablement engendrés par la mort de Sasha. L’énoncé bute sur un insurmontable.

90Le travail sur la disposition des vers n’a donc rien de spectaculaire mais introduit périodiquement des ruptures qui suspendent la lecture le temps d’un instant et rendent perceptible le fait que les personnages marchent en équilibre sur le vide.

3.2.2 Anacoluthes et ambigüités

91À certains moments, cette écriture limpide ne répugne pas aux anacoluthes qui chavirent la syntaxe :

Même en se mettant de côté, légèrement

Et le surprendre d’un œil en un coup d’aile

Il n’a rien retenu

D’un visage où tu as posé tant de fois

Ce geste lent d’ombrer tes yeux, paupières baissées (p. 24)

92Dans ce passage du « Miroir de Sasha », le trouble d’Anders est rendu sensible tout d’abord par le passage d’un gérondif à un infinitif (on attendrait « en le surprenant »), puis par le fait que ces deux formes verbales ne trouvent pas de support nominal, le « il » renvoyant au miroir et non à Anders. Le trouble se manifeste ensuite par le saut de laisse entre « n’a rien retenu » et son complément « d’un visage », et par le passage à la P2, alors qu’on attendrait « elle a posé », et finalement par l’écart entre « as posé » et son complément22. Tous ces éléments font de l’anacoluthe une figure qui accroit le rendement sémantique du texte.

93On relève aussi des ambigüités qui démultiplient le sens :

Anders n’en revient pas d’être si fort saisi par ce froid il étourdit (p. 68)

Surtout ne pas regarder ses mains, elles sauront mieux

Toucher le corps de la musique qui se forme

Comment au fond

Elle ne fait que le remercier

De ses efforts pour n’être qu’elle (p. 70)

94Dans le premier passage on peut arrêter l’énoncé après « fort » ou voir dans « fort » un adverbe modifiant « saisi par ce froid ». La deuxième lecture est portée par le contexte mais la première reste possible : l’ambigüité indique que, dans cette traversée du deuil, on est à la fois très vulnérable (ce que le début du poème souligne bien23), facilement étourdi, et très fort puisqu’on parvient à résister à ce désastre qu’est la perte de l’être aimé. Dans le second passage, au moins deux lectures sont possibles si on rétablit la ponctuation :

« Elles sauront mieux toucher le corps de la musique qui se forme. [Elles sauront mieux] comment au fond elle ne fait que le remercier de ses efforts pour n’être qu’elle. »

« Elles sauront mieux toucher le corps de la musique qui se forme comment au fond ? Elle ne fait que le remercier de ses efforts pour n’être qu’elle. »

95La première lecture est plus sage énonciativement et, en plaçant les vers 3-5 dans la continuité de ce qui précède, elle tient compte du fait que les questions directes sont marquées par un point d’interrogation dans le livre, mais elle suppose une ellipse et un zeugme. La deuxième lecture suppose un passage du PDV du personnage au PDV de l’ET qui n’est pas rare, nous l’avons vu, et l’émergence d’une question au sein d’un énoncé assertif, les vers 4-5 étant une sorte de réponse à la question. On peut encore lire en rattachant « au fond » au dernier énoncé, ce qui généralise les décalages vers/syntaxe dans le passage.

96Ces ambigüités n’introduisent pas d’alternative radicale sur le plan sémantique mais un certain flottement qui me semble caractéristique d’une volonté de donner du jeu au texte, de créer des surprises. On va retrouver cela sur le plan non plus syntaxique mais sémantique avec un travail d’implicitation qui prend plusieurs formes.

3.2.3 Implicitation

97Il arrive que des métaphores soient filées mais sans que les liens soient très marqués entre les différents énoncés métaphoriques :

Elle se rendormait, posant le bout de son pied sur lui

Une seule note

Pas de clavier dans la chambre que lui, tout maigre

Son tee-shirt toujours trop large, elle s’y glissait

Sa tête surgissant contre lui (p. 35)

98La note désigne le fait de poser le pied sur le corps d’Anders assimilé au clavier d’un piano, mais l’irruption du mot « clavier », clairement métaphorique, peut sembler incongrue et le fil reliant les énoncés, peu perceptible. La métaphore du serpent pour désigner la mort, si elle a plané lors de l’écriture du poème en raison du mythe d’Orphée et Eurydice, est finalement peu marquée : le mot n’apparait qu’à propos de la couleur étalée par Zoé sur la sérigraphie (p.15). Dans le premier poème, le verbe « mordre » peut y faire référence dans « Il s’approche pour prendre entre ses lèvres / L’épaule qu’il n’a jamais mordue » : il se crée alors un contraste entre la douceur d’Anders et la violence de la mort qui approche. Mais seule la tournure négative un peu étrange peut mettre sur la voie de l’allusion.

99Ces petites failles ou écarts sémantiques vont de pair avec la discrétion qui affecte les éléments assurant le tissage de chaque poème et du livre entier. Les répétitions lexicales et syntaxiques, notamment, sont peu voyantes, et, de ce fait, le lecteur ne leur accorde pas toujours assez d’attention alors que cela lui permettrait de résoudre certaines énigmes. Par exemple, page 30, on peut se demander pourquoi il n’y a pas d’article devant le nom « feuilles » dans cet énoncé verbal tout à fait canonique « Feuilles aussi vivantes/ Que visages se touchent l’une contre l’autre ». Mais un peu plus loin on a un vers comportant aussi une comparaison et où l’absence d’article se justifie par le statut prédicatif de l’énoncé nominal : « Cœur aussi léger que coquille ouverte en tombant ». Dès lors on peut penser que la suppression de l’article devant « feuilles » souligne le parallélisme entre les deux laisses. Dans le poème suivant, je n’avais pas compris de quels amants il s’agissait à la fin du texte avant qu’Ariane Dreyfus me dise qu’il s’agissait des escargots du poème cité au début. Comme les effets de bouclage sont assez rares dans ces poèmes, je n’avais pas rapproché « s’accouplent » et « amants ». Dreyfus prend ainsi plaisir à semer çà et là des éléments « déroutants » (je la cite), qui tiennent le lecteur en éveil et préservent le mystère auquel elle est attachée.

100Le travail d’implicitation est très visible quand on suit l’élaboration d’un poème. Nous avons en effet la chance de disposer pour certains poèmes de plusieurs états du texte commentés par l’autrice dans ses « chantiers de poèmes ». Dans Dix-sept histoires de poèmes, elle consacre un chapitre au poème « L’hésitation » (p. 50-51) qui m’a frappée par le large travail d’allègement auquel elle se livre tout au long des réécritures. Sans entrer dans les détails, on peut noter qu’elle élimine à la fois ce qui relève de l’explicitation des relations causales et temporelles et de l’expression des sentiments. Une des premières versions du début proposait :

Il attend avant d’entrer, l’appartement est vraiment grand

Portes ouvertes, pour lui seul, aux fenêtres des nuages, vastes

S’allongent sur les toits de Paris serrés dans tous les sens

101Dans les versions ultérieures, le poème s’ouvre par une notation beaucoup plus subjective sur la respiration difficile d’Anders : « Si on respire à demi / L’air doux ne pèse rien dans la gorge » dans lequel « l’air doux » renvoie à la présence diffuse de Sasha. Ce début est plus mystérieux, moins descriptif, tout en nous plaçant au plus près du ressenti corporel du personnage.

102Ensuite le premier contact avec le piano est d’abord décrit avec un luxe de détails :

Debout devant lui, il pose un doigt puis un deuxième, tête baissée

Les touches sont froides

De l’autre main il fait glisser vers lui les partitions d’autrefois

Celle-ci, pas trop difficile, les deux mains alternent

Joie frémissante de retrouver le chemin, marcher devant

Marcher sans réveiller la plaie, l’âme touchée par rien

De réel, sauf la musique

103Dans la version finale, les partitions ont disparu, ainsi que le syntagme « joie frémissante ». En revanche, l’idée de la marche s’est développée en plusieurs expressions : on a « les doubles croches qui dévalent » et la plaie qui est devenue quelque chose de concret que le pied évite (« N’a pas du pied touché une seule fois/ La plaie, peut courir »). Un même motif est ainsi employé à la fois au sens propre et au sens figuré. Le poème s’ancre dans un vécu corporel mais se détache d’une visée trop explicative.

104D’autres essais très explicites disparaitront aussi, tels que24 :

Puissant « à présent » pour enjamber le temps

Chaque accord lève un bouclier en sol mineur

Sérieux et magnifique, marcher sans réveiller la plaie,

Même si le cœur est piétiné, diapré d’espoir

Un souffle généreux passe sur l’anxieuse figure

De plus en plus transparente, sauvée

105Le bouclier perd ses adjectifs, de même que le cœur qui est dit simplement « plus léger ». L’anxieuse figure devient un « masque trop lourd/ Qui ne tient plus ».

106Le moment où Anders s’assied au piano, qui a été retravaillé en introduisant une comparaison pour faire sentir la libération ressentie :

Tel un voyageur qui laisse tomber le sac de ses épaules endolories

Mais s’il pouvait laisser loin et ne plus la sentir sa peau

Ses larmes.

107va l’être encore dans le sens de la condensation et du dynamisme, grâce aux infinitifs :

Tel un voyageur qui laisse tomber un sac de ses épaules endolories

Et sa peau si c’était possible

Avoir trop pleuré, s’arrêter

108La Passacaille, assez vite personnifiée, acquiert un rôle de plus en plus actif, cependant que certains éléments sont écartés pour être repris à nouveaux frais dans le deuxième poème consacré au piano « S’y remettre » (p. 69). Le travail d’écriture consiste donc pour l’essentiel en un élagage qui élimine tout ce qui serait trop explicatif ou redondant. La simplicité qui frappe tant à la lecture est bel et bien une simplicité conquise.

*

109Le Double Été se présente donc comme un livre où se superposent trois PDV : le PDV des personnages, grâce aux choix narratifs et à l’importance du discours direct imbriqué au récit, le PDV de l’énonciatrice, qui se manifeste avec discrétion, non pas par des commentaires évaluatifs, mais par des choix au niveau du tempo du récit, du cadrage sur les gestes et les lieux, et, sur le plan microstructurel, par des choix d’écriture (questions, métaphores, ambigüités et implicitations) qui sollicitent le lecteur et lui laissent une marge importante de liberté, ce qui, du coup, construit un PDV du lecteur, variable d’un lecteur à l’autre, mais que les grandes caractéristiques de la mise en discours amènent à être en consonance avec les personnages, à vivre les évènements avec eux, tout en les regardant vivre, exactement comme au cinéma.

110Les choix stylistiques que j’ai pu dégager nous permettent aussi de construire l’éthos de l’ET, et retentissent sur la figure de l’autrice (Rabatel 2021 : 547 sq.), telle qu’elle se donne à voir dans l’abondant péritexte des notes et des chantiers de poèmes. Dans Le Double Été, l’éthos de l’ET possède à mon sens trois caractéristiques essentielles :

-

c’est un éthos de simplicité qui découle du caractère narratif du texte, de son adossement à une histoire que le lecteur peut aisément se figurer, de sa langue sans apprêts ;

-

c’est un éthos de bienveillance et de respect à l’égard de ses personnages, marqué par la discrétion de son propre PDV et la capacité à nous faire entrer dans le PDV des personnages sans pour autant les expliquer ;

-

c’est un éthos de confiance dans la poésie, et plus largement dans la pratique artistique, qui se manifeste par l’abondance des citations et leur explicitation, et par la trajectoire qui nous est proposée : si le travail du deuil est celui des personnages, c’est le poème qui nous le fait vivre, et c’est la capacité du poème à dire ce qui fait mal d’une façon qui nous grandit qui est ici mise à l’épreuve.

111Ariane Dreyfus opte résolument depuis Sophie ou la vie élastique pour une poésie narrative qui accepte de jouer le jeu de la construction d’une histoire et qui place le travail sur la langue essentiellement dans la syntaxe et le traitement du temps. Elle affirme ainsi une figure d’auteur qui occupe une place plutôt singulière dans un champ poétique où ce sont souvent les réseaux complexes d’images et le geste de nomination qui priment sur l’engagement des sujets dans l’action.