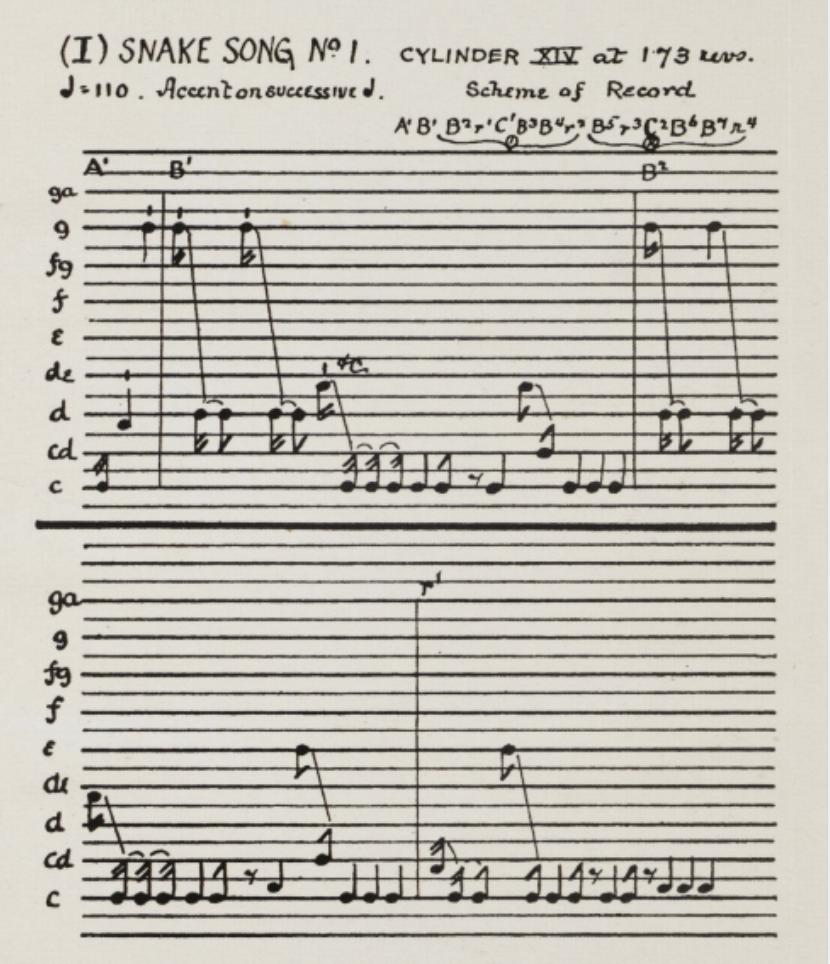

On doit à Isabelle Kalinowski une livraison de la revue Gradhiva consacré à "Carl Einstein et les primitivismes", mais aussi une édition de l'Anthropologie amérindienne de Franz Boas (Champs-Flammarion), auquel elle a consacré avec C. Joef un essai intitulé La Parole inouïe. Franz Boas et les textes indiens (Anacharsis). Elle fait paraître en cette rentrée La mélodie du monde (Éd. de la Philharmonie de Paris), consacré à la naissance, entre Berlin et New York, autour de 1900, d'un intérêt nouveau pour les musiques extra-européennes, et à ce qui ne s’appelle pas encore l’ethnomusicologie. Le passage d’une troupe de danseurs musiciens amérindiens en Allemagne est pour l’anthropologue Franz Boas et le philosophe Carl Stumpf l’occasion d’un bouleversement des évidences. Comment "entendre" ce qu’on n’a jamais entendu sans y projeter le déjà connu ? À leur suite, musicologues (Erich von Hornbostel) puis sociologues (Georg Simmel, Max Weber) tirent parti des recherches sur l’acoustique et la perception pour affiner leur écoute des rythmes et mélodies du monde. Dans ce moment historique où différentes sciences font alliance, la persistance de schèmes coloniaux et de hiérarchies brutales coexiste avec de singulières soifs d’expérimentation de pensée, au contact de réalités mal connues. Fabula vous invite à voir la vidéo de présentation… et à feuilleter l'ouvrage sur le site de l'éditeur…