Voyages au-delà du visible : le théâtre britannique contemporain à l’heure du « In-Yer-Ear »

1Dans son ouvrage Voyages au bout du possible paru en 2006, Élisabeth Angel-Perez décrivait les spécificités des dramaturgies britanniques nées après Auschwitz. À la fin du parcours proposé par cet essai — sous-titré Les Théâtres du traumatisme de Samuel Beckett à Sarah Kane — l’autrice revenait sur le théâtre « In-Yer-Face » (Sierz, 2001) des années 1990, illustré notamment par les premières pièces de Sarah Kane, et caractérisé par une actualisation scénique, explicite et spectaculaire de la violence. L’ultime chapitre des Voyages était néanmoins consacré au théâtre de Martin Crimp qui, au même moment et à rebours de ce théâtre « coup de poing », spectralise et absente le corps pour réinvestir pleinement les territoires de la parole. Cette dernière tendance trouve de nombreux prolongements au sein des dramaturgies britanniques du nouveau millénaire, qui poursuivent massivement le retrait du visible auquel travaillent — dans le sillage de Samuel Beckett — Martin Crimp et Sarah Kane dans la seconde partie de son œuvre : « Après des années de théâtre placées, selon l’expression maintenant consacrée d’Aleks Sierz, sous le signe du In-Yer-Face, c’est à présent un théâtre In-Yer-Ear qui prend le relais sous des formes particulièrement diverses. » (p. 15) Ce constat constitue le point de départ du Théâtre de l’oblitération, formule retenue par É. Angel-Perez pour nommer le nouveau paradigme dans lequel s’inscrit toute une partie de la scène anglaise contemporaine au tournant du xxie siècle. Autour d’un vaste corpus de pièces créées, à quelques exceptions près1, entre le début des années 1990 et la fin des années 2010, l’ouvrage rassemble plusieurs générations de dramaturges britanniques qui — de Harold Pinter, Howard Barker et Edward Bond à debbie tucker green2, Simon Stephens, Chris Thorpe ou Nick Gill, en passant par Martin Crimp et Sarah Kane – spectralisent le drame et travaillent, chacun à leur manière, à l’invention d’un « théâtre de l’invisible qui frustre l’œil du spectateur et en appelle à un autre faire-image » (p. 15). Or, selon l’autrice — et ici se situe sans doute l’apport majeur de cet ambitieux ouvrage — ces dramaturgies qui invitent à penser un autre voir, un voir au-delà du visible donc, posent les bases d’une nouvelle phénoménologie, « qui définirait le voir au théâtre, non pas en raison de ce que le théâtral circonscrit le visible, mais, pour le dire avec Maurice Merleau-Ponty, parce que ce faisant, il donne à penser l’immensité de ce qui ne l’est pas » (p. 19).

2De façon significative, c’est à un autre phénoménologue, Emmanuel Lévinas, qu’É. Angel-Perez emprunte le concept qui donne le titre à son essai. À la suite de ce dernier, qui fait de l’oblitération une métaphore pour définir l’esthétique du sculpteur Sacha Sosno (Armengaud, Levinas, [1990]), la chercheuse se propose de « montrer la pertinence fondamentale d’un tel concept […] dans le champ des études théâtrales et du théâtre anglais contemporain en particulier. » (p. 11) L’oblitération en effet, « qui littéralement “raye la lettre” (ob-littera), efface, rature, plonge dans l’oubli » (p. 10), s’impose comme un concept de choix pour penser ces dramaturgies qui dissimulent, trouent, contournent, dérobent à la vue, tout en rendant sensible ce qu’elles absentent. Dans ces nouvelles dramaturgies, l’oblitération s’accompagne la plupart du temps d’un retour en force du langage et d’une valorisation de la voix, qui se fait « paradoxalement photogénique » (p. 24) et permet l’avènement d’un « visuel » à l’endroit même où le visible est nié (une dialectique que synthétise bien le titre complet de l’essai). Aussi l’autrice prête-t-elle une attention toute particulière aux textes, afin de « montrer en quoi un voir particulier, induit non pas par l’œuvre du metteur en scène seul mais par le texte même, se construit et fait la part belle à une autre construction de l’image au théâtre » (p. 14). L’analyse poétique des textes théâtraux — toujours particulièrement fine et convaincante — occupe de fait une place centrale dans cet ouvrage, qui ne perd jamais de vue pour autant la perspective de leur représentation : l’essai — accompagné de photos — intègre des analyses substantielles des mises en scène anglaises et françaises des pièces à l’étude.

3L’ouvrage se déploie en quatre parties qui correspondent à quatre grandes modalités — sur lesquelles nous reviendrons — d’oblitération et de recréation d’une nouvelle forme de visualité, elles-mêmes divisées en chapitres, chacun consacré à un (parfois deux) dramaturge(s). L’ensemble forme une somme particulièrement riche, qui met en lumière la vitalité de la scène anglaise contemporaine et la diversité de ses propositions. La structure de l’ouvrage obéit également à une volonté de mettre en évidence des logiques de filiation entre dramaturges, et construit un bel équilibre entre le microcosme de chacune des dramaturgies, et la galaxie formée par l’ensemble : celle du « théâtre de l’oblitération ». Les introductions partielles et — au sein de chaque chapitre — les comparaisons et renvois fréquents à d’autres auteur·rices du corpus, confèrent une véritable unité à l’ouvrage. Dans le même temps, l’essai permet d’appréhender séparément chacun de ses chapitres, qui reprennent parfois — en les prolongeant et en les actualisant (par la prise en compte de pièces récentes) — certains articles antérieurs de la chercheuse.

4L’effort de contextualisation de chacune des œuvres, la traduction systématique aussi (les citations sont la plupart du temps données d’abord en français) font du Théâtre de l’oblitération un ouvrage qui ne s’adresse pas uniquement à un public d’anglicistes. L’autrice s’efforce d’y penser, à partir de la scène britannique, l’invention d’un « autre voir » au théâtre, qu’elle ne conçoit pas pour autant comme une spécificité britannique (quoique ce théâtre offre incontestablement, à ses yeux, « l’un des plus beaux corpus » (p. 12) pour conduire cette réflexion). À ce titre, elle propose quelques rares comparaisons avec des dramaturges ou metteurs en scène européens (Claude Régy et Roméo Castellucci pour l’essentiel), qu’on aurait souhaitées plus nombreuses, tant l’hypothèse travaillée par l’ouvrage est stimulante et les concepts forgés féconds pour penser, sans doute, bien des pratiques théâtrales contemporaines, au-delà des seules frontières britanniques.

Paradoxes

5É. Angel-Perez inscrit son objet — le « théâtre de l’oblitération » — au cœur de multiples paradoxes qui viennent dynamiser la réflexion. Si le théâtre (du grec théa, la vue) est par excellence le lieu du voir, les scènes In-Yer-Face, qui misent sur la monstration de l’horreur pour provoquer chez le spectateur un sursaut salutaire, ont fait du théâtre le lieu où l’on voit tout, et où l’on voit trop. Le retrait du visible effectué par la scène britannique (ultra-) contemporaine prend le contre-pied de cette tendance et vient frustrer la pulsion scopique du spectateur : il « met le théâtre en défaut et en souligne l’horizon d’attente » (p. 10). Dès lors, « que se passe-t-il quand précisément la pulsion scopique est niée ou pour le moins frustrée ? » (p. 30) Cette sortie du visible, qu’É. Angel-Perez qualifie également de « mouvement vers l’obscur » (p. 11) – obscurité littérale de la scène plongée dans le noir, mais aussi obscurité des consciences et de l’imagination où se forme l’image mentale si prisée par ces dramaturgies – s’oppose également à « la tradition philosophique occidentale qui pense, à la suite de Platon, le lumineux comme vrai et comme beau, et l’image (et l’imagination) au contraire de l’idée, comme déjà, une ombre » (p. 18-19), quant à elle dévalorisée. Dans la continuité de ce que Max Milner nomme « l’obscurité épistémologique » (Milner, 2005) du second xxe siècle, caractérisée par une promotion du négatif, ces dramaturgies « oblitérantes » instaurent le manque à voir comme condition d’un mieux voir, émancipé de l’organe de la vision : dès lors, « [l]e perdre de vue, au théâtre, ne serait donc plus une tragédie, mais peut-être au contraire une garantie d’ontos : seule l’obscurité ou l’invisibilisation permettrait de voir la chose pour ce qu’elle est » (p. 19). Au seuil de son ouvrage et à l’intersection de ces questionnements, l’autrice annonce ainsi souhaiter interroger, avec Clément Rosset, « ce qu’on voit quand on ne voit rien » (2012, p. 7) au théâtre.

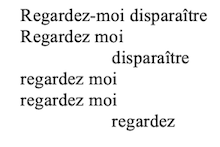

De ce « rien », Sarah Kane n’a cessé de s’approcher pièce après pièce, et c’est sans doute son œuvre — et en particulier sa dernière pièce 4.48 Psychose (2000) — qui illustre le mieux les paradoxes de la « scène oblitérée ». É. Angel-Perez reconnaît à celle que Bond avait coutume d’appeler « la première dramaturge du xxie siècle » (Angel-Perez et al., 2021, p. 6) un rôle de premier plan dans la genèse d’une esthétique et « poétique de l’oblitération » (p. 21) : au-delà de son rôle d’initiatrice — aux côtés de Martin Crimp — ou de catalyseur de la tendance qui retient son attention, la chercheuse montre à quel point la trajectoire dessinée par son œuvre synthétise en quelque sorte le passage d’une scène (In-Yer-Face) à l’autre, plus agressive pour l’oreille que pour l’œil. Celle qui voue, au début de sa fulgurante carrière, un culte à l’image scénique et s’impose comme une « figure de proue d’un théâtre à la violence visuelle exacerbée » (p. 142), bascule en effet progressivement » du mode spectaculaire et frontal au mode aural3, non moins violent : du In-Yer-Face au In-Yer-Ear », « inaugurant un mouvement général qui sera suivi par toute une partie des dramaturges britanniques » (p. 142). Dans le chapitre qu’elle lui consacre, É. Angel-Perez rappelle les étapes du « protocole involutif » (p. 141) auquel l’autrice de Blasted (1995) soumet le drame, progressivement réduit à sa plus simple expression (« Just a word on the page and there is the drama4 ») et décrit comment la « corporéité exacerbée » (p. 149) des premières pièces cède peu à peu la place à une langue réinvestie dans sa capacité à dire l’agression et la blessure d’un corps désormais nulle part et partout à la fois. Pour donner la mesure du paradoxe d’une visualité nouvelle permise par la frustration de l’œil, la chercheuse s’arrête sur 4.48 Psychosis, véritable « forme-sens » (p. 149), où l’engloutissement progressif du texte par le silence, matérialisé sur la page par la multiplication des blancs typographiques, vient révéler l’effacement du sujet : « L’entrée dans le noir s’inscrit dans la matière même du texte, oblitère le corps de chair ». « [P]ourtant, poursuit l’autrice, jamais la vue n’aura été autant sollicitée que dans cette dernière œuvre » (p. 149). Les invitations réitérées à voir la disparition invitent à un spectacle paradoxal, au spectacle d’une oblitération en cours5 :

6À travers ce « cheminement vers le moindre » (p. 142), Sarah Kane s’inscrit dans le sillage de Samuel Beckett, dans l’œuvre duquel É. Angel-Perez identifie les fondements du théâtre de l’oblitération.

« Une voix parvient à quelqu’un dans le noir. Imaginer6 » : l’œuvre matricielle de Samuel Beckett

7« Comme souvent, […] au commencement, il y a l’Irlandais Samuel Beckett » (p. 35). Avant lui, et au titre de lointains pionniers du théâtre de l’oblitération, É. Angel-Perez évoque les Irlandais William Butler Yeats (1865-1939) et John Millington Synge (1871-1909), qui, l’un avec ses figures d’aveugles paralytiques et son théâtre nô, l’autre avec sa pièce The Well of the Saints (1905), « inscrivent cette intuition de l’autre perception au cœur même d’une pratique théâtrale qui fait long feu » (p. 16) Néanmoins, c’est surtout sur l’œuvre de Beckett donc, et sur le « théâtre de l’“empêchement7”qu[’il] construit de plus en plus radicalement au cours du temps » que « le théâtre de l’oblitération qui revitalise les scènes contemporaines prend appui » (p. 35).

8É. Angel-Perez propose de voir dans l’évolution (là encore en forme d’« involution ») du théâtre de Beckett, la construction progressive d’une dramaturgie de l’oblitération, qui devrait paradoxalement beaucoup à sa rencontre avec le cinéma. Cette thèse lui permet de parcourir à nouveaux frais l’œuvre théâtrale de l’auteur. Son Film (1965) constitue selon elle un « point de concrétisation tant théorique que pratique » (p. 36) d’une « poétique de l’oblitération » qui, esquissée dans Fin de partie et plus encore dans Oh les beaux jours, se déploiera avec force dans les pièces de l’auteur écrites après 1964. Pour la chercheuse, Beckett trouve à travers le cinéma un « guide méthodologique précieux » (p. 39) dans sa quête du « non-spécularisable » (Hubert, 1994, p. 209). À partir de l’exemple de Not I (Pas moi, 1972), elle montre notamment comment Beckett rencontre en la technique du gros-plan, qu’il importe au théâtre après l’avoir explorée dans Film, « l’instrument d’une vision élargie, précisément parce que préalablement contrainte » (p. 36). Dans cette courte pièce, le corps de l’actrice est complètement plongé dans le noir, de telle sorte que ne subsiste qu’une bouche qui parle, éclairée par un unique faisceau lumineux : le gros-plan vient alors déstabiliser la « nature ontologique de la bouche » qui, dans la vision hallucinée du spectateur, devient « une source vitale, excrémentielle, monstrueuse, hérissée de dents » (p. 41). Le gros-plan, permis par l’oblitération du corps dans l’obscurité, permet ainsi l’émergence d’une autre visualité qui « décloisonne tous les possibles non-réalisés de l’objet du regard » (p. 41).

9La voix, à son tour, participe de ce décloisonnement du visible chez Beckett, elle qui s’inscrit la plupart du temps en décalage avec l’image scénique ; conforme en cela aux préconisations formulées par les théoriciens soviétiques du cinéma, qui mettent en garde contre la tentation naturaliste à l’heure de l’avènement du parlant. C’est ce décloisonnement du visible et de l’audible chez un Beckett influencé par le cinéma, qui inspire à É. Angel-Perez le concept de « voix photogénique ». À la suite de Jean Epstein qui qualifie de « photogénique » « tout aspect » qui se trouve « majoré par la reproduction cinématographique » (Epstein, 1974, p. 137), la chercheuse propose en effet d’appliquer cette catégorie à la voix, en raison de l’idée de « majoration » du réel qui la fonde, et qui désigne assez bien, selon elle, la qualité spécifique de la voix chez Beckett et dans les dramaturgies de l’oblitération.

Des scènes enténébrées aux scènes évidées : des esthétiques contemporaines « oblitérantes » appréhendées dans leur diversité

10Si les dramaturgies qui retiennent l’attention de la chercheuse ont en commun de travailler à l’avènement d’un « visuel » au-delà du visible, la nature même de ce « visuel » et des modalités employées pour le faire advenir sont très diverses. Aussi la structure de l’ouvrage permet-elle d’identifier plusieurs sous-ensembles au sein de ces « esthétiques oblitérantes » (p. 360).

11La première partie de l’essai est consacrée à des dramaturgies qui « littéralisent » la métaphore de l’oblitération en plongeant la scène dans l’obscurité, « contraignant le voir, inquiété, à se redéfinir » (p. 15). L’occasion pour l’autrice de faire le point sur les différentes « valeurs » de la nuit chez ceux qui, dans la lignée de Beckett, « font des formes avec du noir » (p. 30) : un ensemble de dramaturges qu’elle qualifie de « mélanographes8 ».Avec Edward Bond, l’on découvre une nuit ambivalente, « lieu paradoxal d’une humanité révélée au plus fort de son inhumanité » (p. 55) : dans sa pièce Existence (2002), il plonge ainsi la scène et le public dans l’obscurité, avant de permettre à ce dernier d’accommoder sa vision, de manière à ce qu’il s’aperçoive « qu’au final, il peut voir dans le noir » (p. 67). Uni à Bond par une commune « exaltation du noir », Howard Barker fait quant à lui de la nuit le lieu de l’intime et du secret préservé, et du perdre de vue « une ouverture sur des contrées autrement restées inaccessibles » (p. 79). Dans une riche analyse de La Douzième Bataille d’Isonzo (2001), la chercheuse montre comment la nuit dans laquelle baignent aussi bien les protagonistes — aveugles — que le public — plongé dans la pénombre — permet l’émergence d’une « voix majorante » qui, libérée de la nécessité de dire ce que voit l’œil, se fait pure expression de l’imagination et du désir : à « l’image plastique, empêchée », Barker substitute « l’image aurale qui, en s’inscrivant sur l’autre scène, celle du fantasme, rend palpable la réalité du désir » (p. 90). Avec Harold Pinter et Jez Butterworth enfin, la nuit, peuplée de fantômes, est envisagée comme ce qui « donne à sentir la présence perdue ou effacée au voir » (p. 99), comme lieu de la hantise, du spectral qui « convoque l’absence et le vide et les reconfigure dans une visualité presque palpable » (p. 121).

12De la « poétique spectrale » (p. 99) de Pinter et de son héritage chez Butterworth, l’essai glisse ensuite vers les grands « spectraliseurs » de la scène que sont Martin Crimp, Sarah Kane et debbie tucker green, pour faire émerger un deuxième ensemble : celui des dramaturgies « de l’éclipse et de l’ellipse » (p. 126) qui trouent le texte et le visible. Ces esthétiques « traumatiques et “troumatiques (Lacan, 2011)” » (p. 24) qui « œuvrent aux confins du dramatique et du poétique » (p. 129) font l’objet d’une deuxième partie, au sein de laquelle s’établit un jeu de circulation particulièrement réussi entre les trois dramaturgies, qui permet de mettre au jour leurs parentés, mais aussi d’en mieux cerner les spécificités. Après avoir décrit l’acte de refondation opéré par Kane qui « passe d’un tout voir à un tout entendre », É. Angel-Perez s’intéresse à l’œuvre de tucker green, qui « fait un pas de plus vers le minimalisme le plus radical » (p. 163) en inscrivant l’événement traumatique — jamais narré — non plus seulement hors-scène mais « hors-texte » (p. 162). La chercheuse étudie le « vide matriciel » (p. 151) autour duquel se construisent born bad (2003) et random (2008), mais aussi plus récemment ear for eye (2018), dont le seul titre synthétise le projet esthétique et politique de l’autrice d’origine jamaïcaine, fondé sur un « renoncement au voir » (p. 155). Si donc chez la dramaturge « c’est par son absence même, par l’ellipse dont il fait l’objet, que l’événement heurte le plus et inscrit sa présence » (p. 164), celui-ci ressurgit à un autre niveau : dans une langue puissamment anaphorique, syncopée, dans un travail méticuleux du rythme, dans la musique en somme. Par rapport à born bad, random présente par ailleurs un degré supplémentaire d’oblitération, puisque les personnages de la pièce qui sont affectés par le trauma sont absentés et leur parole prise en charge par une actrice seule en scène, instaurant une forme de « déprise identitaire », que l’on retrouve de façon centrale chez Crimp. En effet, si, chez Kane et tucker green, l’oblitération de l’action et l’ellipse de l’événement les conduisent à « réancrer le corps dans la voix » (p. 181), l’œuvre de Crimp quant à elle révèle « l’impossibilité même du sujet à advenir, non plus seulement dans son corps mais jusque dans sa voix », une voix « sans cesse relayée, déportée, dépaysée » (p. 181).

13La troisième partie de l’ouvrage rassemble trois dramaturges — Simon Stephens, Chris Thorpe et Nick Gill — qui, dans le prolongement des précédents, renoncent à la mimésis au profit d’un théâtre narrativisé, offrant pour tout spectacle le corps parlant de l’acteur-narrateur. É. Angel-Perez choisit ici de se concentrer sur des pièces qu’elle qualifie de « photodrames », en référence à la matrice visuelle qui, bien qu’oblitérée, les sous-tend ; matrice photographique en l’occurrence dans There Has Possibly Been an Incident (2013) de Chris Thorpe, et Sand (2013) de Nick Gill, qui s’inspirent non seulement d’une photographie — dont ils s’attachent « à faire percevoir, autrement, le contenu », sur le mode notamment de l’ekphrasis — mais aussi et surtout de son fonctionnement. Le chapitre dédié à l’analyse de ces deux œuvres permet de poursuivre — dans une tout autre direction — la réflexion intermédiale autour des rapports entre théâtre et photographie engagée dans la première partie de l’essai9. La chercheuse explore notamment les ressorts de « l’effet photographique » (p. 273) construit par Sand, en étudiant la manière dont la photographie imprime dans le drame sa temporalité singulière (un « ça-a-été », Barthes, 1980, p. 120) et sa valeur nostalgique.

14Le parcours proposé par l’essai s’achève avec l’étude d’un dernier ensemble de dramaturgies qui s’appuient sur le potentiel imageant et la propension immersive de la voix, en misant cette fois sur une forme de transparence radicale, puisqu’en effet ces théâtres « exhibent tout, y compris et surtout l’artifice qui les construit » (p. 291). Parmi ces « prestidigitateurs » de la scène qui « ne cache[nt] pas [leurs] trucs » (p. 348), Caryll Churchill (avec sa récente pièce Escaped Alone, 2016), Tim Crouch (The Author, 2009) et Simon McBurney (The Encounter, 2016) se voient chacun consacrer un chapitre. Dans ces œuvres souvent à la lisière d’un théâtre immersif, l’imagination du spectateur, sur laquelle repose le spectacle, trouve son milieu naturel non plus dans le noir mais dans le vide (et « vide, comme le rappelle Georges Didi-Huberman (1992, p. 77), est en latin une injonction à voir ! », p. 25). Dans cette ultime configuration, où son et images ne sont plus seulement dissociés, mais se contredisent, le « visuel » vient donc s’inscrire à rebours du visible. Dans une œuvre comme celle de Tim Crouch en outre, qui de prime abord s’inscrit pleinement dans le spectre du post-dramatique décrit par Hans-Thies Lehmann, la chercheuse parvient à montrer comment l’instauration de cet « autre voir » va de pair avec une forme de relégitimation de la fiction et une « redramatisation » qui permet d’envisager une sortie ou un dépassement du post-dramatique.

Enjeux politiques & éthiques de l’oblitération

15Tout au long de son ouvrage, É. Angel-Perez s’efforce de mettre au jour les enjeux politiques et éthiques qui motivent — dans ces propositions dramaturgiques extrêmement diverses — le recours à une stratégie d’oblitération. Forte de la conviction selon laquelle tous ces « invisibiliseurs » ou « spectraliseurs » de la scène britannique appartenant à différentes générations sont unis par un « projet politico-philosophique » commun (p. 14), elle déploie une riche réflexion autour de ce qu’impliquent, permettent et révèlent ces choix de dissimuler, contourner, absenter, à l’heure de l’hypervisible.

16Dans un monde où l’image est l’étalon ou la « preuve irréfutable » du vrai (« les réseaux sociaux qui font la part belle à l’image privent l’événement qui ne s’en remet pas à elle de sa portée performative et ontologique, de la certitude même de son existence somme toute » p. 352), la distance et parfois la dissonance entre visible et « visuel » (émanant du sonore) instaurée par ces nouvelles dramaturgies, viennent déstabiliser cette certitude. Alors que Sarah Kane « déclarait l’ignominie qu’il y aurait à ne pas représenter une situation dont on connaîtrait l’existence, arguant que cette occultation relèverait d’un négationnisme plus ou moins conscient » (p. 11-12), la scène britannique contemporaine affiche quant à elle « une méfiance à l’égard d’un voir qui aurait partie liée avec la surveillance d’une part, le capitalisme et la marchandisation de l’autre » (p. 11). Conscientes de ce que cette prolifération contemporaine d’images nous a pour partie insensibilisés à leur violence, ces dramaturgies s’interrogent aussi et surtout sur l’efficacité d’une stratégie misant sur la violence visuelle (et plus largement, de toute stratégie misant sur la représentation de ce qui est invisibilisé) pour inviter à penser l’oblitération au théâtre comme instrument d’une visibilisation paradoxale. C’est le sens du geste inaugural de Martin Crimp qui, de The Treatment (1993) à Attempts on Her Life (1997), efface le personnage d’Anne, jusqu’à en faire « un non-personnage, une absence — comme elle dit — de personnage10 » qui n’existe plus qu’à travers les discours (contradictoires) que les autres — des hommes pour la plupart — portent sur elle ; sens du geste de debbie tucker green aussi qui, dans la deuxième scène d’ear for eye, loge dans l’ellipse, dans l’interruption au cœur d’un discours sur l’histoire de la communauté noire, l’invisibilisation d’une population entière : « [l]’oblitération […] dit le tragique de la vie niée et, en même temps, s’impose comme la seule modalité qui permet d’en dire la violence. » (p. 187)

17Dans ces dramaturgies oblitérantes, l’autrice de l’essai s’attache par ailleurs à démontrer comment la mise à distance — à des degrés divers — de la mimésis et de l’incarnation au profit de l’avènement de voix « déprises », labiles et sans identité figée, permet l’ouverture d’une scène éthique : du « sujet-monde » (p. 145) de 4.48 Psychose de Kane aux voix narratives de Thorpe et Crimp en passant par le « sujet globalisé » (p. 173) construit par debbie tucker green dans random, la chercheuse montre comment la déprise identitaire 11 autorise l’empathie et « promeut le partage des problématiques et des responsabilités » (p. 172) ; car comme elle l’écrit à propos des voix qui prennent en charge la narration dans There Has Possibly Been an Incident de Thorpe : « Ces voix dégagées de toute identité, “déprises”, […] pourraient bien être aussi les nôtres » (p. 257).

***

18Le Théâtre de l’oblitération réalise un bel exercice de prise de hauteur sur les nouvelles dramaturgies de la scène britannique contemporaine, autant qu’il vient condenser et reproblématiser tout un parcours de recherche d’Élisabeth Angel-Perez axé sur la question du spectral, de la voix et du retour des scènes britanniques contemporaines à un certain théâtre verbal : avec cet essai qui porte bien son nom, la chercheuse vient rassembler et « mettre à l’épreuve » du concept d’« oblitération » bon nombre d’hypothèses antérieures. Le cheminement qu’il propose à travers l’œuvre de quatorze dramaturges au prisme de ce concept vient dessiner des points de contacts parfois inattendus entre des pratiques d’une grande diversité, qui multiplient les innovations formelles : c’est à cette richesse, avant tout, que l’ouvrage rend hommage, à travers les analyses dramaturgiques, poétiques et scéniques approfondies des œuvres qu’il rassemble. Fort d’un cadre théorique circulant entre critique théâtrale, théorie des arts visuels (photographie surtout) et phénoménologie, l’essai parvient à dégager de précieux outils et concepts pour aborder les choix esthétiques — toujours étroitement articulés à une pensée politique12 — de ces scènes contemporaines qui redéfinissent le voir au théâtre.