Peuples fictionnels et dynamique de la création chez J. R. R. Tolkien : peuples, langues et géographie imaginaires

Sachez la science des Créatures Vivantes !

Comptez les quatre, les peuples libres :

Aînés de tous, les Enfants elfes ;

Le Nain fouisseur au séjour sombre ;

L’Ent né en terre, vieux comme les monts ;

L’Homme mortel, maître des chevaux ; […]

« Pourquoi ne pas ajouter un vers ? dit Pippin.

Les Hobbits mi-hauts, habitants des trous.

Mettez-nous parmi les quatre, à côté des Hommes (les Grandes Gens) et vous y êtes. » (J. R. R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, t. 2, Les Deux Tours, [1954-1955] 1994a, p. 72-73, trad. p. 77)

1J. R. R Tolkien (1892-1973) est souvent présenté comme le parangon des inventeurs de mondes fictionnels au xxe siècle et, dans le sillage des romances de William Morris, comme le père de la fantasy moderne, dont il a fixé certains principes. La définition consensuelle de ce genre comporte en effet la création d’un monde imaginaire, d’un système organisé (mundus) qui revendique un écart plus ou moins marqué avec celui des lecteurs, et qui est créé par un écrivain qualifié par Tolkien de « sub-créateur [sub-creator] » – en raison de cet acte démiurgique – dans son essai Du conte de fées (Tolkien, [1945] 2001, p. 23, trad. p. 154). En fantasy, ce monde inventé est en outre marqué par le merveilleux et, souvent, empreint d’une atmosphère néo-médiévale ; cependant, chez Tolkien, le fait saillant est la recherche de vraisemblance et de cohérence, de l’avis même de ses lecteurs. On connaît ainsi le jugement de C. S. Lewis, lui-même universitaire et auteur de fictions, pour qui « [a]ucun monde imaginaire qui soit aussi multiple et aussi fidèle à ses propres lois intérieures n’a jamais été inventé » (lettre du 4 décembre 1953 à sir Stanley Unwin, dans Lewis, 2006, p. 393)1. Plus près de nous, l’on peut citer Julien Gracq, grand amateur de l’œuvre de J. R. R. Tolkien, comme l’attestent des réflexions proposées dans En lisant en écrivant (1980) et dans Nœuds de vie (2021), où il met l’accent sur la « cohésion », qui selon lui « triomphe en fin de compte des pires disparates comme des pires invraisemblances » (Gracq, 2021, p. 121).

2Il s’agira ici de réévaluer le rôle des peuples dans l’invention fictionnelle chez cet auteur, en observant d’abord la manière dont la cosmogenèse passe par la création de peuples en lien avec celle de langues ; puis par la mise en place de récits dont la dynamique repose – au fil d’une histoire longue de milliers d’années et construite sur une combinatoire associant individu et groupe – sur les migrations et transformations de ces mêmes peuples. On privilégiera ici des textes moins connus que Le Seigneur des Anneaux (The Lord of the Rings, 1954-1955) et Le Hobbit (1937), destiné à la jeunesse. Sont convoquées des pages inédites il y a quelques mois encore, publiées par Carl Hostetter dans The Nature of Middle-earth (2021a), ainsi que des passages du Silmarillion, paru quatre ans après la disparition de l’auteur. Rappelons en effet qu’à partir de 1916-1917, J. R. R. Tolkien a rédigé des récits en vers, en prose, au fil de versions successives et presque toutes inachevées, publiées après sa mort par Christopher Tolkien, son (troisième) fils et exécuteur littéraire. Cette publication a d’abord pris la forme d’une compilation, Le Silmarillion en 1977, avant une vingtaine de volumes aux statuts différents : ils proposent des éditions de textes manuscrits, parfois destinées au grand public (tels les deux derniers, Beren et Lúthien et La Chute de Gondolin, qui sont des anthologies) mais le plus souvent savantes, comme les 12 volumes formant la série de « L’Histoire de la Terre du Milieu » (1983-1996), totalisant près de 5 500 pages. Le Silmarillion est donc bien une « œuvre matricielle » selon l’expression de Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire Sociologie du travail créateur au Collège de France, qui s’intéresse dans un cours récent (en mars 20212) à l’atelier de l’écrivain ; mais elle est surtout « l’œuvre matricielle » de Christopher Tolkien, qui a déplié un programme éditorial de quatre décennies à partir de cette première parution3.

Inventer ensemble des peuples et des langues

3Pour une majorité de lecteurs depuis 1977, c’est ce même Silmarillion qui donne accès au monde servant d’arrière-plan au récit du Seigneur des Anneaux. Or ce monde (Arda) créé par J. R. R. Tolkien pendant six décennies à partir de 1916, tient en particulier par l’entrelacement de l’invention de peuples (Elfes, Hommes, Nains, Hobbits, Ents…) vivant dans des territoires investis par les récits, selon des modes de vie décrits d’une manière quasi ethnologique, et l’invention de nombreuses langues. On estime que ce Professeur de langues et littératures médiévales à Oxford a imaginé une cinquantaine de langues (voir son essai sur les langues imaginaires Un vice secret [A Secret Vice] dans Tolkien, [1983] 1997, p. 198 sq, trad. p. 247 sq), dont une douzaine ont été particulièrement développées ; parmi celles-ci, deux langues « elfiques », le quenya (Ai ! laurië lantar lassi súrinen…) et le sindarin (A Elbereth Gilthoniel…) comportent un lexique riche de milliers de mots, ainsi que des grammaires, correspondant à divers stades de leur évolution « historique ».

4Or ces langues sont articulées au destin collectif des populations fictionnelles, que l’on pourrait qualifier d’hyper fictionnelles, J. R. R Tolkien étant parti soit de traditions antérieures qu’il a infléchies (ainsi des Nains, des Elfes), soit de noms communs plus ou moins « vides », qu’il a resémantisés. C’est le cas des Ents, ce peuple d’hommes-arbres, dont le nom est un terme vieil-anglais au sens incertain (il désignerait un géant) ; c’est aussi celui des Hobbits, terme longtemps considéré comme un néologisme (comme l’indique encore l’OED4) et dont l’auteur explique qu’il lui est venu spontanément en inventant l’incipit du récit appelé à devenir Le Hobbit : « In a hole in the ground there lived a hobbit ». Il a toutefois été établi que ce terme apparaît en fait à la fin du xixe siècle dans les Denham Tracts (1892, 1895), deux volumes publiés par Michael Aislabie Denham, où il désigne des sortes d’esprits (voir Anderson, 2002, p. 9, trad. p. 23 ; Denham, 1892 et 1895) – occurrences que l’auteur a peut-être croisées enfant mais qu’il a manifestement oubliées. Quoi qu’il en soit, on observe chez lui une sorte de mise en abyme : ces peuples de fiction, nés d’une langue réelle, ont la particularité d’être aussi nés d’un langage fictionnel, puisqu’ils sont issus d’une rêverie sur les noms et du désir qu’avait le philologue Tolkien d’inventer des êtres capables de prononcer, dans un récit, des langues créées par lui depuis des années. Comme il l’écrit à un éditeur américain en 1955, « [s]on œuvre… est d’inspiration fondamentalement linguistique […]. L’invention des langues est la fondation. Les “histoires” ont été conçues pour procurer un monde aux langues, plutôt que l’inverse. Chez moi, le nom vient en premier, et l’histoire suit. [The invention of languages is the foundation. The “stories” were made rather to provide a world for the languages than the reverse. To me a name comes first and the story follows.] » (lettre 165 à la Houghton Mifflin Company, 30 juin 1955, dans Tolkien, [1981] 1999, p. 219, trad. p. 311)

5Faute de place, on ne développera pas ici des remarques sur la rêverie linguistique à l’œuvre chez J. R. R Tolkien, visible dans la forme de mimétisme existant entre les langues et les peuples qui les parlent – à l’instar de celle des Rohirrim, qui « ressemble à [leur] pays même : en partie riche et onduleuse, et ailleurs dure et sévère comme les montagnes » (Tolkien, Les Deux Tours, [1954-1955] 1994a, p. 130, trad. p. 131) –, mais on signalera la structure de l’Appendice F du Seigneur des Anneaux, qui apparaît révélatrice du lien unissant chez lui deux des versants de la création, en une sorte de coalescence de l’invention fictionnelle. Au moment de la parution de son roman en 1954-1955, désireux de donner un aperçu de la profondeur historique de son univers, de sa richesse linguistique et ethnologique en proposant une sélection de textes parmi les milliers de pages écrites pendant les quatre décennies précédentes, l’auteur choisit en effet d’adjoindre au troisième tome des documents historiques (Appendice A, « Annales des rois et dirigeants »), généalogiques (arbres de l’Appendice C), un calendrier (Appendice D) et, de manière révélatrice de sa démarche créatrice, de rassembler dans l’Appendice F des textes traitant ensemble des « Langues et peuples du Troisième Âge » de son monde inventé (Tolkien, Le Retour du roi, [1954-1955] 1994b, p. 506 sq, trad. p. 497 sq).

6On peut ainsi avancer l’idée que l’invention de peuples contribue à faire tenir le monde fictionnel au même titre que la création de langues, à le cimenter, en raison du lien consubstantiel des deux composantes de cette création originale. Cependant, l’importance accordée dans les récits aux figures singulières, héroïnes et héros, ne vient-elle pas reléguer les peuples auxquels ils appartiennent au statut de simple faire-valoir, d’élément de décor ?

Combiner individualités et communautés

7L’index des noms du Silmarillion et celui (long de 484 pages !) de la série « L’histoire de la Terre du Milieu » permettent de constater l’importance de l’onomastique dans l’œuvre de J. R. R. Tolkien, aussi bien des noms de lieux que des noms de personnes. Le retour de ces toponymes et patronymes participe de la cohérence de l’ensemble, non seulement en raison de l’aspect cyclique qu’ils contribuent à créer d’un récit à l’autre, du Hobbit au Seigneur des Anneaux, en passant par Le Silmarillion, mais aussi parce que les lecteurs peuvent circuler dans l’ensemble de l’œuvre mise au jour – et parfois co-écrite (voir Ferré, 2022) – par Christopher Tolkien selon un processus que l’on peut qualifier d’hypertextuel : à la lecture d’un nom, l’on se sent libre de passer d’un volume à un autre où apparaît le personnage concerné. La profondeur n’est uniquement narrative, puisque les noms sont le plus souvent signifiants, étant liés aux langues inventées, comme le montre le « guide des noms » préparé par J. R. R. Tolkien à l’intention des traducteurs (Tolkien, Nomenclature..., 2005) : l’ouverture se fait donc à un niveau linguistique autant que diégétique.

8La critique tolkienienne a tendance, depuis les années 1960, à s’intéresser aux personnages phares, ceux qui dominent les romans, en étudiant par exemple la « quête » de Frodo et Sam dans Le Seigneur des Anneaux, en la mettant en relation avec les histoires antérieures d’Isildur, de Beren et Lúthien, de la création de l’Anneau par Sauron. Dans cette perspective, Le Silmarillion, recueil de récits qui portent principalement sur les deux Âges précédents, assume vis-à-vis du Seigneur des Anneaux (qui se déroule au Troisième Âge) une fonction d’arrière-plan, sur lequel se détachent des protagonistes. Il me paraît cependant, en premier lieu, que d’un point de vue structurel, les chapitres du Silmarillion associent souvent la représentation d’un peuple et la mise en avant d’un individu, sans que celui-ci occulte celui-là.

9Il peut par exemple s’agir d’un équivalent de la technique cinématographique du zoom sur un guerrier au sein d’une bataille. Ainsi de cette scène où l’Elfe Fëanor apparaît en proie – pour la dernière fois – à l’un des accès de démesure qui le caractérisent :

Fëanor, dans son courroux contre l’Ennemi, refusait de s’arrêter, pourchassant les débris des Orques, et pensant ainsi se retrouver face à Morgoth lui-même ; et il riait aux éclats en maniant son épée, […] croyant bientôt connaître son heure de vengeance. […] Ainsi, il se retrouva très avancé sur le devant de son armée ; […] sur les confins de Dor Daedeloth, le pays de Morgoth, Fëanor se trouva encerclé avec une maigre compagnie. Longtemps il combattit et sans perdre courage, bien qu’il fût tout enveloppé de feu, essuyant blessure sur blessure ; mais enfin, il fut jeté à terre par Gothmog, Seigneur des Balrogs […]. Ainsi finit le plus puissant des Noldor, dont les exploits leur valut la plus grande renommée et aussi le plus grand malheur. (Tolkien, Le Silmarillion, [1977] 2021b, p. 97, trad. p. 97)

10Cette scène – dans laquelle les lecteurs verront peut-être une préfiguration de l’accès de folie (fey mood) qui saisit Eomer sur le champ de bataille du Pelennor dans Le Seigneur des Anneaux, ainsi qu’un écho de traditions nordiques ou encore de la célèbre bataille de Maldon évoquée dans le poème anglo-saxon homonyme5 – est remarquable en ce que la même page dézoome pour enchaîner sans solution de continuité sur l’évocation des peuples d’Elfes, ainsi que sur leur territoire et leur langue :

Ores il vivait au Mithrim des Elfes Gris, des gens du Beleriand qui s’étaient aventurés au nord des montagnes ; et les Noldor furent heureux de les rencontrer, comme des parents égarés de longue date. Leur conversation fut toutefois malaisée au début ; car au cours de leur longue séparation, les langues des Calaquendi en Valinor et des Moriquendi en Beleriand s’étaient beaucoup éloignées. (Tolkien, Le Silmarillion, [1977] 2021, p. 98, trad. p. 98)

11Cet exemple emprunté au Silmarillion me paraît révélateur au niveau microstructurel du lien entre géographie, histoire et langues. On pourrait montrer qu’il éclaire aussi des procédés énumératifs rencontrés dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple lorsque sont nommées les armées venues défendre le Gondor contre les troupes envoyées par Sauron : « Les hommes du Val du Ringló suivant le fils de leur seigneur, Dervorin allant à pied : trois cents. Des hauteurs du Morthond, où s’étend le Val de Sourcenoire, le grand Duinhir et ses fils, Duilin et Derufin, et cinq cents archers […] » (Tolkien, Le Retour du roi, [1954-1955] 1994b, p. 36 et p. 37, trad. p. 46 et p. 47). Au-delà de la reprise manifeste d’un procédé épique que J. R. R. Tolkien a pu découvrir chez Homère et Virgile dès sa jeunesse, avant même ses études de lettres classiques à Oxford, ce nouvel exemple montre l’articulation, au sein du personnel romanesque, entre des protagonistes et l’histoire des groupes dont ils sont issus. Cette dernière se révèle d’autant plus essentielle que Le Silmarillion, si on l’envisage dans son ensemble, peut être vu comme la relation de cette histoire, au fil des vingt-quatre chapitres qui le composent, au moins autant que comme le récit des hauts faits accomplis par quelques héros : en l’occurrence, comme l’histoire de foules anonymes d’Elfes, les « premiers nés » (firstborn), avant celles des Hommes.

Migrations et divisions : combien d’Elfes pour faire un peuple ?

12Ce sont en effet les grandes étapes de leur destin collectif, leur divisions successives en peuples à partir d’un groupe initial, qui structurent le recueil « composé »6 par Christopher Tolkien, et qui permettent (paradoxalement) de dépasser l’impression d’éclatement structurel que l’on peut avoir à la lecture, ces divisions étant racontées dans une diégèse qui tient ensemble géographie et langues.

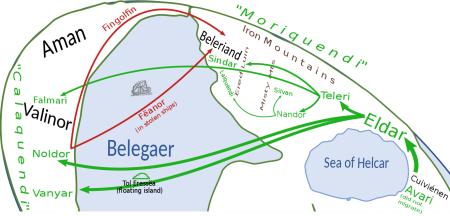

13Dans le cadre de ce texte mis en ligne sur fabula.org, il me paraît approprié de renvoyer à un document réalisé par une autre communauté de lecteurs, sur Wikipedia : J. R. R. Tolkien a en effet été un auteur immédiatement populaire sur internet lors de l’avènement public de ce dernier, à la fin des années 1990, et une remarquable activité collaborative existe depuis maintenant vingt-cinq ans, visant à faire connaître son œuvre. La carte suivante présente de manière simplifiée les déplacements – relatés dans Le Silmarillion – des Elfes, depuis le lieu de leur apparition en Terre du Milieu près du Lac de Cuiviénen (en vert), donc leur migration vers l’ouest, vers la terre des dieux (Aman). Certains Elfes refusent l’invitation de s’y rendre, d’autres s’arrêtent en chemin, provoquant par leur sécession une atomisation du groupe initial et une diversification linguistique, en lien avec les lieux choisis comme terres d’élection :

Fig. 1 : Migrations des Elfes (Terre du Milieu et Aman)

© wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Sundering_of_the_Elves

14C’est ainsi que les Eldar se subdivisent en Elfes Calaquendi ayant connu la lumière des dieux, par opposition aux Moriquendi ; et au sein de ces ensembles, entre Vanyar, Falmari et Noldor dans le premier cas – suivant leur plus ou moins grande proximité géographique avec la mer – et dans l’autre, entre Avari (demeurés sur les bords du lac originel), Sindar et Nandor dispersés dans le nord de la Terre du Milieu.

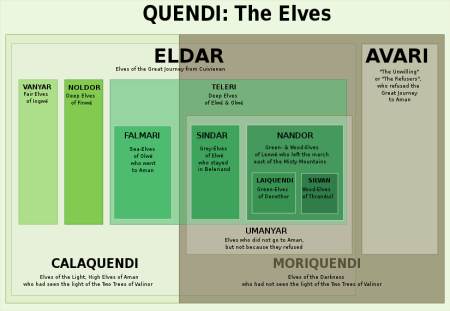

Fig. 2 : Division des peuples des Elfes (représentation simplifiée)

© wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Sundering_of_the_Elves

15L’autre grand événement structurant Le Silmarillion est le moment symétrique (figuré par des flèches rouges dans le premier schéma) où certains de ces peuples, menés par Fëanor (avant que se produise une nouvelle division, provoquée par une trahison), effectuent le chemin inverse pour retourner en Terre du Milieu, à la recherche du dieu Melkor, qui a volé leur trésor, les Silmarils. Tout un peuple, celui de Fëanor, et par un jeu d’alliances, d’autres tribus elfiques, sont alors soumis à la nécessité de retrouver ces joyaux : là encore au prix de divisions, voire de luttes fratricides.

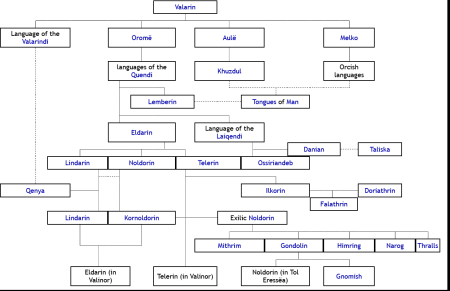

16Au fil des migrations, des lieux où ils s’arrêtent, du moment de leur séparation, les divisions de ce peuple unique donnent naissance à divers groupes qui évoluent – ce récit s’étendant sur des milliers d’années – pour finir par acquérir une identité propre, culturelle et linguistique, Le Silmarillion accordant une place importante aux commentaires sur ces différences, au sein du récit global. Là encore, une modélisation linguistique a été proposée, cette fois par la communauté (au nom éloquent) TolkienGateway, s’inspirant de « L’arbre des langues » (Tree of Tongues) dessiné par l’auteur, dont plusieurs versions ont été publiées par Christopher Tolkien dans le cinquième volume de « L’Histoire de la Terre du Milieu » (voir Le Lhammas, dans Tolkien, [1987] 2002b, p. 167 sq, trad. p. 193 sq). Cet arbre contient aussi les noms des langues des Nains (khuzdul), des Hommes ou des Orques, mais les ramifications les plus détaillées concernent celles des Elfes (Quendi), totalisant 27 des 34 langues présentées ci-dessous, associées parfois au nom d’un dieu (Oromë, Melko, Aulë) ou d’un lieu où elles étaient parlées (le Valinor, l’Île de Tol Eressëa), selon une représentation diachronique :

Fig. 3 : © http ://tolkiengateway.net/wiki/The_Tree_of_Tongues

17Le dernier élément (temporel) et la présentation graphique font mieux ressortir la parenté avec les arbres généalogiques contenus dans les Appendices du Seigneur des Anneaux, qui concernent – à un niveau plus restreint que celui des peuples dans leur ensemble – des individus et leur cellule familiale, à l’instar de celui de Sam (Samsaget) (Tolkien, Le Retour du roi, [1954-1955] 1994b, p. 476, trad. p. 465) :

Fig. 4

18La représentation de ces peuples fictionnels se fait donc à plusieurs échelles, de l’individu pris dans son réseau familial aux peuples présentés de manière dynamique dans leurs mutations et évolutions, le point commun me semblant être la question de la filiation ou de l’engendrement.

19L’importance de cette question est d’ailleurs apparue très récemment, lorsque des textes inédits publiés en 2021 ont montré que J. R. R Tolkien a consacré une partie des dernières années de sa vie à réfléchir au problème de la croissance démographique, quantitative, de la population des Elfes, le premier peuple humanoïde apparu en Terre du Milieu. Le volume The Nature of Middle-earth – sous-titré Late Writings on the Lands, Inhabitants, and Metaphysics of Middle-Earth – contient en effet essais et notes sur la multiplication des habitants, depuis leur apparition, sur la durée de la grossesse chez les femmes des Elfes, sur le nombre d’enfants, sur la croissance des organismes (à quel âge un petit Elfe peut-il marcher ?) et leur vieillissement – très particulier chez un peuple presque immortel, destiné à vivre aussi longtemps que le monde existera –, etc. Et très concrètement, dans la marge de ces pages manuscrites, l’auteur tient un compte, pas à pas, de l’accroissement progressif de la population d’Elfes, établissant le solde démographique depuis un nombre de départ (étant entendu qu’ils ne meurent pas de vieillesse), sous une forme que l’on pourrait présenter ainsi :

-

étant donné que x Elfes se sont éveillés sur les bords du Lac de Cuiviénen (où x = 24),

-

que leur marche vers l’ouest a duré y années (où y varie selon les versions),

-

qu’un couple d’Elfes peut avoir 1 enfant toutes les z années (où z = 24),

-

que x’ Elfes ont quitté le groupe la première année,

-

que y’ Elfes ont été tués par des Orques,

-

répéter les étapes 4. et 5. un nombre variable de fois selon les versions

… combien d’Elfes sont finalement parvenus sur les rivages de la Terre du Milieu puis en Aman ?

20Les calculs tenus pas à pas par l’auteur (36, 96, 312…) peuvent faire sourire ; on peut aussi trouver émouvant qu’au lieu de consacrer ce temps à donner une forme publiable au « Silmarillion », qu’il a longtemps espéré faire paraître avec Le Seigneur des Anneaux dans les années 1950, puis dans les dernières années de sa vie, il ait poursuivi jusqu’au bout la description du monde fictionnel en se souciant de la naissance des enfants des Elfes, de la croissance de ce peuple, en une sorte d’écho à la genèse continue de son univers – et d’emblème de cette genèse.

*

La Faërie recèle bien d’autres choses, en dehors des fées et des elfes, mais aussi des nains, sorcières, trolls, géants ou dragons : elle recèle les mers, le soleil, la lune, le ciel, ainsi que la terre et toutes les choses qui s’y trouvent : arbres et oiseaux, eau et pierres, pain et vin, et nous-mêmes, mortels, lorsque nous sommes gagnés par l’enchantement. (J. R. R. Tolkien, Du conte de fées, [1945] 2001, p. 113, trad. p. 144)

21On mesure l’importance des peuples dans la construction de la Terre du Milieu et d’Arda toute entière. Les représentations de cet univers l’attestent, dès la « première carte du Silmarillion » (voir par exemple Ferré, 2019, p. 284), réalisée parallèlement à l’écriture, qui juxtapose, à côté des toponymes, les noms de quelques héros, mais surtout des peuples qui y vivent. Au terme de ce parcours apparaît alors sous un nouveau jour le choix fait par Christopher Tolkien de terminer par un volume portant pour titre Les Peuples de la Terre du Milieu (The Peoples of Middle-earth) la publication de la série de 12 volumes de « L’Histoire de la Terre du Milieu » où il édite et commente des milliers de pages de manuscrits de son père ; des peuples animés par une dynamique, aussi bien dans leur genèse que dans des développements onomastiques, linguistiques, et jusque dans leurs déplacements physiques et géographiques en Terre du Milieu, dans un mouvement de création interrompu par la mort de l’auteur, mais jamais figé par une version du « Silmarillion » qu’il aurait publiée de son vivant.

22Les mondes créés depuis les années 1960 par les épigones de Tolkien bénéficient, outre de leur propre consistance et cohérence, de celle que leur confère (dans l’encyclopédie des lecteurs) le genre de la fantasy, donc l’ombre portée par le monde créé par J. R. R. Tolkien. Il me paraît toutefois important – sans négliger les débats théoriques sur les mondes fictionnels – de ne pas plaquer sur ce dernier l’impression de complétude accordée d’emblée à ses successeurs. Ceux-ci se sont, d’une certaine manière, juchés sur ses épaules, bénéficiant tout au moins de son travail d’explorateur, d’inventeur de monde dans les deux sens du terme (puisqu’il l’a imaginé tout en donnant l’impression de le découvrir au fur et à mesure). La formule de la fantasy moderne est certes dérivée de Tolkien, mais il est important de sentir l’écart entre cette forme désormais standardisée et ce qui se met en place chez lui de manière très progressive. L’examen du lien entre invention de langues, d’une géographie, d’une histoire et d’histoires, fait ressortir le rôle des peuples dans cette structuration continue du monde, au carrefour de ces imaginaires linguistiques, géographiques et historiques, sur près de soixante années.