Le leurre animiste d’une esthétique du collectif japonais. Le catalogue de l’exposition Fukami

1Une exposition d’art non occidental possède un statut ambigu, ne serait-ce que par l’étiquetage qui donne une valeur particulière aux objets présentés. À titre d’exemple, concernant la médiation de Partage d’exotismes1, Fanchon Deflaux parle d’une « machine étrange qui intègre les artistes nés en Afrique dans le monde de l’art tout en les excluant dans une catégorie à part » (Deflaux, 2004), ou encore Rime Fetnan soutient que le partage que promet ce titre « relève davantage d’une construction discursive que d’une réalité objective » (Fetnan, 2018, p. 141). Si mon expérience2 corrobore ces remarques, je m’aperçois aussi de la multitude des modalités de mise en scène de l’existence d’un collectif.

2Dans cette étude, je vais aborder le cas précis du catalogue de l’exposition Fukami3 qui a été organisée par des instances japonaises et qui a eu lieu à Paris en 2018 à l’hôtel Salomon de Rothschild dans le cadre de Japonisme 2018. Le texte général est signé par la curatrice Hasegawa Yuko4, directrice du musée d’art contemporain de Tokyo. Elle fait partie des rares personnalités possédant un réel pouvoir critique au Japon5. Elle y énonce indirectement un primitivisme issu de la période préhistorique Jômon qui trouverait une continuité dans le peuple Aïnou6. Hasegawa propose de décrire un mode d’existence ayant pour motif la relation fusionnelle avec l’animalité7, cela sous le concept de « nouvel animisme » (Hasegawa, 2019, p. 15) dont la sensibilité « s’étend des objets aux organisations, jusqu’à la société » (ibid., p. 16) et qui permettrait une sociabilité spécifique dans laquelle le « sujet souple, possède une énergie et un dynamisme pareil à l’activité vitale ou au métabolisme cellulaire » (ibid.). Dans l’anthropologie contemporaine, le mot animisme a été redéfini par Phillipe Descola et son régime de figuration donne une place prépondérante à l’animal8. Mais si des masques ritualistes à l’apparence animalière peuvent effectivement être traités comme « des agents iconiques [...] révélateurs de la strate d’invisible qu’ils actualisent » (Descola, 2021, p. 84), les effets intentionnels d’une exposition comme Fukami sont bien plus ambigus. En effet cet évènement est issu d’un contexte politique de financement, d’une orientation subjective d’une curatrice et des limites de compréhension d’un public ciblé.

3Je propose de présenter certaines logiques de significations qui émergent au sein de ce catalogue, non pas directement par le biais d’un mode d’existence animal qui n’est jamais explicitement énoncé, mais par la confusion entre une sociabilité culturelle et une sociabilité animale qui est permise avec des œuvres d’art. Dans un premier temps, je ferai une présentation générale de l’exposition Fukami. Ensuite, je m’attacherai à une description esthétique puis anthropologique. Enfin, je proposerai une interprétation sémiotique du rapport à l’animisme et à l’animalité qui est généré par cette exposition.

1. Un premier aperçu du catalogue et de l’exposition Fukami

4L’exposition Fukami a été financée essentiellement par des pouvoirs publics japonais à travers la Japan Foundation qui a organisé de nombreuses expositions à Paris durant l’année 20189. Le mot japonisme renvoie historiquement à la perception de la culture japonaise depuis la France10 et si elle a souvent été jugée décalée de la réalité, c’est pourtant bien cette dénomination qui a été choisie par les responsables japonais. Ce cadre fait partie de la politique dite du Cool Japan qui a été mise en avant par le ministère de l’économie à partir de 2010. Cool Japan vise à promouvoir des marchandises culturelles japonaises à partir des critères de pays étrangers. Toute la subtilité de ce soft power est de proposer une image calibrée par l’attente internationale, sous couvert par exemple de Japonisme, tout en affirmant sa continuité avec une tradition ancienne.

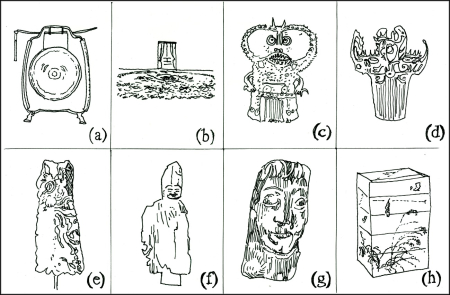

5Le succès de l’exposition Fukami a permis de publier un catalogue dont la fonction était de prolonger l’exposition par des visuels et d’en expliciter le sens par des textes théoriques. En survolant les photographies, on ne perçoit aucun concept qui permette de relier le statut des objets présentés, si ce ne sont des analogies formelles et une récurrence d’éléments renvoyant à un primitivisme (matériaux bruts, motifs Jômon…). En me limitant aux premières œuvres reproduites dans le catalogue, je mentionnerai : un gong datant de 2016 de l’artisan Miyata Ryomei (a), une installation au sol de l’artiste Ohmaki Shinji (b), des œuvres d’art brut des années 2010 de Sawada Shinichi (c), des poteries Jômon du paléolithique (d), une robe de 2017 du styliste contemporain Morinaga Kunihiko (e), des sculptures sur bois du xviie siècle du moine Enku (f), une sculpture à caractère primitif de 1908 par Picasso (g), des laques du xixe siècle de Shibata Zeshin (h).

Croquis des premières œuvres (une par artiste) apparaissant dans le catalogue11.

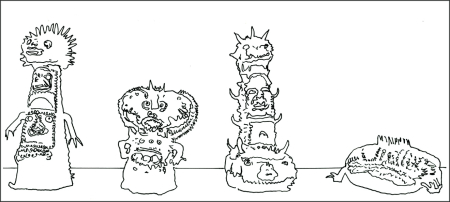

6Si la cohérence de l’ensemble reste délicate à saisir, il est néanmoins possible d’appréhender cette exposition par un détail en analysant une œuvre qui réfère directement à l’animalité. Sawada est autiste et produit des poteries dont les formes rappellent des images « transmises depuis la nuit des temps au Japon ou encore les animaux monstrueux d’œuvres marquantes de la culture cinématographique nippone des années 1950 et 1960 » (Hasegawa, 2019, p. 36). Cette description n’explicite en rien le rapport à l’animalité qui serait le moteur créatif de l’artiste, mais je remarque que les poteries précèdent12 un ensemble de céramiques préhistoriques Jômon qui entretiennent avec elles de fortes similitudes formelles. La figure de Sawada rejoint alors celle du primitif dans l’enfance de l’humanité, l’animalité cinématographique se placerait en continuité d’une animalité originelle. Cette suite d’inductions à partir d’éléments indiciels (photographies, descriptifs, ordre d’apparition…) produit l’évidence d’une constante dans la relation entre la société contemporaine japonaise et l’état animal par le biais justement de ce primitivisme. Dans un des essais du catalogue, l’historien Tsuji Nobuo vient conforter ma lecture. Il décrit les poteries « mi-homme mi-insecte » (Tsuji, 2019, p. 180) de Sawada en usant d’analogies : « ses créations entretiennent un lien évident avec les poteries de la période Jômon [...]. En même temps qu’il est un produit de l’animisme, l’art de Jômon est également sans doute le plus ancien et le plus abouti des arts bruts du monde » (Tsuji, 2019, p. 181). Tsuji tire une interprétation parallèle à la mienne en affirmant que la catégorie moderne de l’art brut est déjà d’actualité pour le peuple de chasseur animiste de la préhistoire. L’art brut serait le vecteur privilégié d’une communication avec une animalité venue des temps immémoriaux.

Croquis des poteries de Sawada dans une vitrine de l’exposition Fukami (Hasegawa, 2019, p. 34-35)

7En élargissant la focale sur l’ensemble de l’exposition, il faudrait effectuer une description isolée pour chaque œuvre. En effet, avec Fukami le lecteur-spectateur navigue dans des « nébuleuses de représentations » (Davallon, 1999, p. 179). Il y est impossible d’« ordonner la visite selon un développement linéaire et progressif ; elle s’organise selon une série de microrécits, sans que ces derniers puissent être articulés dans un macro agencement » (ibid., p. 183). Comme ce type d’exposition « ne correspond pas à l’espace synthétique, mais au monde utopique » (ibid., p. 184), je peux me demander quelle est la « situation de connivence » (ibid., p. 185) qui se tisse entre le concepteur et le spectateur.

8Des éléments de réponse se trouvent dans les quatre premières pages du texte d’Hasegawa. Elles décrivent une esthétique japonaise et sa manifestation dans un animisme qui promeut notamment des figures d’animalité.

2. Quelques éléments d’une esthétique japonaise dans Fukami

9À l’inverse de ce que l’on pourrait supposer, le texte n’explicite pas ce que serait « le sens esthétique japonais et la pensée japonaise » (Hasegawa, 2019, p. 15) à partir d’un corpus classique de la tradition. Au contraire, cette pensée se saisit par une opposition avec un modèle issu de la modernité européenne. Contrairement en effet à la dialectique issue du dualisme occidental, dans laquelle les contradictions sont finalement unifiées en une synthèse conciliatrice (aufhebung), ces antagonismes demeurent bien distincts et continuent d’être en tant que tels, formant ce que l’on pourrait appeler une « dialectique du flottement perpétuel » (ibid.). Ainsi par différenciation avec une dialectique hégélienne qui permettrait d’atteindre un plus haut niveau d’esprit, la dialectique japonaise produirait des schématisations qui « oscillent continuellement entre ces oppositions » (ibid.) sans jamais les dépasser.

10Par ailleurs, j’attire l’attention sur l’interprétation de la curatrice concernant certaines formules impérialistes d’une figure fondatrice de l’art du Japon moderne : « Selon Okakura Tenshin13 (1863-1913), c’est par le moyen d’un “esprit-ludique” que les Japonais intègreraient et “japoniseraient” les cultures étrangères » (ibid.). Dans le même ordre d’esprit, la curatrice prône un modèle japonais qui se donne comme solution pour des Occidentaux concernant les problématiques contemporaines de l’écologie, de l’immigration ou du terrorisme14. Les formulations d’Hasegawa prônant une opposition esthétique et une régénération ou un dépassement de l’Occident rappellent la rhétorique utilisée au cours des années 1930 au Japon.

11L’historien Michael Lucken a étudié la manière dont le Japon d’avant-guerre a constitué une esthétique dans son rapport à l’Occident, par des importations sans doute, mais surtout aussi par des affirmations qu’on peut qualifier de romantiques. Il émergeait alors un « romantisme de la praxis » (Lucken, 2016, p. 59) dans lequel régnait la critique de l’individualisme moderne et l’exaltation du collectif. C’est dire qu’une métaphysique se voulant japonaise advenait dans l’acte pratique. Pourtant, la société japonaise ayant déjà produit une rupture épistémologique avec son passé, Lucken précise qu’alors « l’invention de la tradition procède d’un mouvement auto-exotique » (ibid., p. 105). De nombreuses définitions esthétiques de cette période se fondent sur une opposition avec l’Occident. Lucken relève ainsi le concept d’« acadréité », l’absence de cadre (Rahmenlosigkeit), donné par Tsuzumi Tsuneyoshi en 1929. Un autre exemple représentatif pourrait être Watsuji Tetsurô qui affirme que « l’art européen se caractérise par des règles » (Watsuji, [1935] 2011, p. 252) et qu’au contraire le jardin japonais suit la route d’une « idéalisation-sublimation » (ibid., p. 257).

12De manière générale, l’esthétique des années 1930 au Japon est le fruit d’une myriade d’acteurs. Il est ainsi possible d’évoquer l’École de Kyoto sous l’influence de la figure tutélaire de Nishida Kitarô qui énonce que « dans l’acte d’expression, ce qui est exprimé est un contenu de pensée objectif » (Nishida, [1927] 2015, p. 151). Mais il me faut néanmoins apporter pour nuance que ses élèves ont pu tirer des interprétations fort différentes de ce type d’affirmation15. D’autres groupes comme l’École romantique japonaise ou l’École des sensations nouvelles accompagnent eux aussi un mouvement conservateur16 au sein de leurs modèles théoriques17. Néanmoins, il n’y a pas en cette période de références directes au paléolithique, car dans la doctrine impériale le peuple japonais naquit dans une protohistoire plus récente. Il faudra attendre l’après-guerre démocratique pour que s’élabore l’hypothèse d’un peuple japonais insulaire en continuité depuis la période Jômon18. La période de haute croissance (des années 1950 aux années 1970) voit aussi apparaître le succès du genre littéraire appelé Nihonjinron (nippologies)19 dans lequel se formulent de nombreuses analogies entre les structures japonaises (mentales et sociales) et les structures animales20.

13Il est possible d’interpréter les propos d’Hasegawa comme la réactivation d’une « forme d’essentialisme de la non-clôture » (Lucken, 2016, p. 118) au moyen d’un patchwork de motifs esthétiques et identitaires plus récents, allant puiser ponctuellement des analogies entre une société originelle, la société actuelle et le règne animal.

3. Animisme et anthropologie

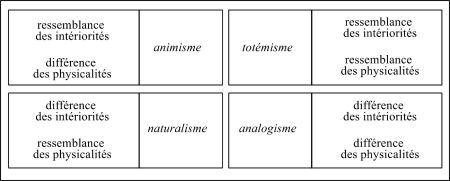

14Quand le lecteur français croise aujourd’hui la notion d’animisme, il peut l’opposer à la notion de naturalisme en invoquant la classification de Descola qui différencie quatre modèles ontologiques.

Les quatre ontologies

© Descola, 2005, p. 221.

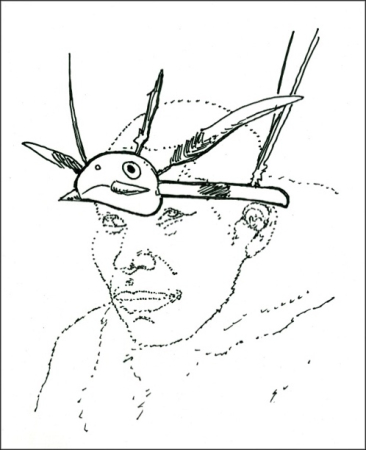

15Dans cette taxinomie, l’ontologie naturaliste (celle de l’Europe moderne) s’oppose en tout point à l’ontologie animiste. Cette dernière est alors à la limite du saisissable avec des « sortes d’humains déguisés que sont les plantes et les animaux [qui] se distinguent précisément des hommes [...] par leurs physicalités » (Descola, 2005, p. 229). Dans ce cas, nos classifications de ce qui relève de l’animal, de la plante, de l’humain sont totalement remises en cause. Pour prendre un exemple iconographique évocateur, un bandeau frontal Yup’ik en forme d’oiseau a pour fonction « de se faire reconnaître et apprécier par les phoques dont on disait qu’ils voient les humains comme des oiseaux » (Descola, 2021, p. 97), les phoques se voyant eux-mêmes comme des humains.

Croquis d’un bandeau Yup’ik

© Descola, 2021, p. 98.

16En prenant en compte que « le non anthropocentrisme de nature animiste, qui accorde la même valeur aux hommes, à la nature et à l’environnement, reconnaît un esprit en toute chose » (Hasegawa, 2019, p. 15), je pourrais m’attendre à rencontrer des narrations du côté japonais qui soient à la limite du compréhensible. Pourtant dans les exemples donnés, le rapport entre humain et non humain est proche de celui qui a lieu ailleurs dans le monde : « l’émergence des robots ou intelligences artificielles », les « ondes électromagnétiques, ou encore [les] informations et images qui nous inondent », « l’habitude de donner un nom aux robots industriels », « les “pseudo-animaux” comme les Pokémon ou Doraemon, les monstres présents dans les dessins animés comme alliés des humains » ou « l’application Siri d’iPhone » (ibid.). Il y a certes l’évocation d’une coutume japonaise du quotidien « le hari-kuyô » consistant en « un rituel servant à exprimer sa gratitude envers les aiguilles à coudre » (ibid.), mais je peux aussi trouver des superstitions en Europe qui peuvent sembler étranges vues de l’extérieur. Enfin pour décrire « ce panpsychisme, qui change les points de vue et rend sujet les animaux ou les choses » (ibid., p. 18), l’auteure se réfère à un texte de Virginia Woolf21 où certaines descriptions seraient produites depuis le point de vue d’un escargot.

17Dans le catalogue de l’exposition Fukami, un autre essai, dû à l’historien Tsuji Nobuo, nous apporte davantage d’éléments de compréhension. Il annonce qu’« Harry Potter ou l’Homme vert » serait lié à une tradition animiste en Occident qui aurait été « écartée par le christianisme » (Tsuji, 2019, p. 179). Mais surtout, l’historien indique que le mot animisme en japonais n’est apparu qu’en 1962 avec la traduction du livre d’Edward Tylor, datant de 1871 : Primitive Culture22. Enfin, il donne une clé de compréhension : l’idée que la culture japonaise est animiste a été vulgarisée à la fin des années 1980 par Umehara Takeshi qui est un ethno-philosophe célèbre au Japon23. Dès lors, ce concept d’animisme de Tylor n’est autre que « la doctrine des âmes et autres êtres spirituels en général » (Tylor, [1871] 1920, p. 40), et il relève de la « croyance qui est l’essence de la philosophie spiritualiste, en tant qu’opposée à la philosophie matérialiste » (ibid., p. 420). Notons aussi que pour Tylor, il est possible de trouver en Europe des survivances dans les superstitions, les jeux d’enfant ou de hasard, les dictons, les chants de nourrices.... Si l’animisme japonais corrobore les définitions très générales de cet auteur du xixe siècle, il n’est néanmoins pas nommé dans le texte d’Hasegawa, ce qui a pour effet de maintenir un trouble avec des définitions plus récentes. Cette confusion est renforcée par des références au « nouveau matérialisme, ou [à] la théorie de l’acteur réseau (ANT)24 » de Bruno Latour (Hasegawa, 2019, p. 15). En réalité, la notion d’animisme était « tombée depuis longtemps dans le discrédit25 » (Descola, 2019, 49’55’’), et Descola revient sur les effets secondaires advenus par son choix de recourir à ce vocabulaire :

On a publié des volumes sur cette notion, au point qu’on l’utilise même maintenant comme une catégorie un peu fourre-tout, un peu à la manière dont on l’utilisait à la fin du xixe siècle pour désigner toute attitude réceptive vis-à-vis des esprits. Vous aurez compris que ce n’est pas ma définition de l’animisme (Descola, 2019, 50’40’’).

18Si Hasegawa utilise la notion d’animisme dans un sens effectivement fourre-tout, on trouve pourtant dans le catalogue un texte de l’anthropologue Kobayashi Tatsuo qui insiste sur « le gène culturel particulier » d’une « harmonie avec la nature » (Kobayashi, 2019, p. 53) allant du paléolithique à aujourd’hui. La notion de gène culturel renvoie au registre de l’anthropologie physique26 et naturalise certains éléments relevant de la culture. Il y a là aussi un trouble qui naît de la coexistence entre les références anthropologiques du texte d’Hasegawa et l’épistémologie à consonance racialiste employée par l’anthropologue japonais invité par la curatrice pour écrire sur l’exposition27.

19En définitive, l’animisme japonais décrit dans Fukami, par l’usage du concept de Tylor, est suffisamment large pour encadrer la plupart des esthétiques du quotidien. L’exposition fonctionne alors comme une combinaison nébuleuse d’objets d’art manifestant des formes de vie qui « sont reconnaissables comme “styles de comportement”, individuel ou collectifs, et comme des représentations stabilisées de “philosophie du quotidien” » (Fontanille, Zilberberg, 1998, p. 162). Il s’agira maintenant de qualifier les tensions sémiotiques mises en jeu sous le voile de l’animisme japonais dans ce catalogue.

4. Animisme japonais d’un point de vue sémiotique : l’art comme expression d’une société fusionnelle avec l’animal ?

20Afin de qualifier l’animisme dans l’art japonais, Hasegawa cite l’historien Tsuji décrivant une peinture animalière d’Itô Jakuchû28 (Figure 4) : « les formes employées ici pour peindre la neige sont inhabituelles. Des yeux semblent ouverts ici et là, créant l’illusion que des fées du pays imaginaire exécutent une danse. C’est probablement ce qui est apparu à Jakuchû alors qu’il contemplait la neige ». Ce passage fait dire à Hasegawa que les figures (oiseaux, plantes) s’autonomisent de leur condition d’objet à contempler, les éléments « semblent imprégnés d’une sorte de vitalité (…) qui suggère que ce sont eux les sujets qui nous observent » (Hasegawa, 2019, p. 17).

Itô Jakuchû, Faisans dorés dans la neige, 1761-1765

© domaine public (Wikimedia Commons).

21D’un point de vue ontologique, cette œuvre est très éloignée de la figuration animiste telle que la décrit Descola, dans laquelle chaque être est figuré « dans sa singularité de sujet [...] et jamais dans une composition d’ensemble » (Descola, 2021, p. 55). L’historien japonais, pour sa part, suppose une continuité entre son interprétation actuelle et celle qui devait prévaloir au moment de la production de l’œuvre. On retrouve une dynamique équivalente à celle qui était utilisée pour décrire les poteries Jômon à travers l’art brut. Dès lors, l’animisme serait moins une ontologie qu’une manière de lire une figure29. Pour tenter de qualifier sémiotiquement ce processus de lecture, j’invoque l’analyse de Louis Marin sur la manière dont « le leurre de la figure comme image dissimule le savoir qui se représente dans le tableau », sous la double référence d’une figure lors de sa lecture :

La première me paraît être l’iconologie de Panofsky qui, reprenant Cassirer, définit les valeurs symboliques (symbolical values) du tableau comme le contenu intrinsèque de l’objet à interpréter. Obtenues par intuition synthétique, elles renvoient à une histoire des symptômes culturels ou symboles en général. [...] L’autre référence déterminante est le triangle sémiotique de Peirce [...]. L’objet du signe est lui-même un signe : ce qui signifie qu’il renvoie, non pas à une chose, mais à une structure symbolique dont il est un élément et d’autre part que l’interprétant, au sens de Peirce, est expression symbolique, commentaire ou lecture du signe dans son rapport avec l’objet ; leur suite indéfinie et cependant liée constitue bien, dans le cas du tableau, cette ouverture dans sa lecture à la multiplicité des systèmes (Marin, [1971] 2005, p. 50).

22À l’aide de ces remarques, je peux souligner le fait que l’analyse de Tsuji ne vise pas à définir la forme symbolique ou iconologique propre à un contexte historique et culturel précis, mais ouvre une exploration de la figure picturale par une sémiose dans laquelle les éléments indiciels (par exemple une forme d’œil) seraient stabilisés par les habitudes d’un collectif. La constitution d’une historicité est rejetée au profit d’un jugement intuitif relevant d’un groupe social anhistorique appelé japonais.

23La double lecture d’une figure, décrite par Marin, permet aux professionnels de l’art (critique, historien, philosophe...) du monde entier de qualifier qu’elle serait la signification centrale d’un objet, cela en pointant l’abîme qui nous sépare de l’œuvre (venant d’un ailleurs historique ou culturel dont il faut déchiffrer les signes) ou au contraire en pariant sur l’intemporalité de l’effet de sens qu’elle produit. Mais une des particularités du catalogue Fukami est de laisser croire qu’une des deux lectures serait japonaise et que l’autre serait occidentale. Chez Hasegawa, un premier niveau de différentiation culturaliste est permis par une théorie esthétique qui oppose une dialectique hégélienne (permettant une historicité et un progrès) avec une dialectique flottante intemporelle. Un second niveau d’opposition avec les sociétés issues de la modernité européenne va puiser dans la notion d’animisme du registre de l’anthropologie, celle-ci charriant des représentations d’un rapport primitif à l’animalité et aux non-humains.

24Si une première appréhension du catalogue m’a donné l’impression d’une description d’un peuple japonais en fusion avec la nature et vivant dans une société proche des sociétés animales, sa lecture attentive ne permet pourtant pas de trouver une définition de ce que serait cette fameuse sociabilité animale. En réalité, ce sont les descriptions des œuvres qui favorisent une autonomisation des figures animales causant en retour la croyance que des structures animales fondamentales avaient déterminé l’esprit d’un artiste. Par exemple si Tanaka Isson a produit des peintures d’oiseaux et de papillons qui virevoltent autour de plantes exotiques30, l’on peut lire que « Tanaka ne faisait pas qu’un avec la nature : il était tellement absorbé par son sujet que c’était elle qui le possédait et le poussait à peindre » (Hasegawa, 2019, p. 87). Les figures qualifiées d’animistes par Hasegawa produisent un leurre redoutable : l’ouverture de leurs significations par une lecture libre et anhistorique fait passer leurs effets de sens actuels pour des causes culturelles présentes originellement. De telle manière que les signes d’animalités qui sont construits par un artiste deviennent les preuves qu’un déterminisme animal était déjà présent : l’artiste avait une sensibilité animalière héritée par sa culture, sinon il ne l’aurait pas exprimé sous la forme d’une figure animale.

25Enfin l’exposition Fukami s’adresse à des visiteurs qui ne devraient pas pouvoir saisir intimement les déterminismes d’une culture éloignée. Mais comme il n’y a rien de plus international qu’une lecture libre et intemporelle des œuvres, les figures semblent porteuses d’une étrange signification transmise depuis l’autre côté du globe. En guise d’illustration, voici le sentiment31 d’un visiteur de l’exposition Fukami face à une figure animale : « Devant une œuvre de Tanaka Isson l’oiseau n’est plus un élément décoratif mais un être mystérieux qui porte un message qu’il nous est demandé d’entendre ».

26Cet encouragement à aller vers une altérité tout en restant dans le cadre d'une familiarité du jugement esthétique n’est pas sans rappeler certains passages chez Freud quand il indique que le mécanisme de l’inquiétante étrangeté (umheilich) consisterait à « toucher à ces restes d’activité psychique animiste et de les inciter à s’exprimer » (Freud, [1919] 2007, p. 245). C'est d'ailleurs peut-être ce trajet de régression méta-psychologique, que nous partageons avec tous les modernes qui est appelé ici dialectique flottante ou animisme.

Conclusion

27Le concept de romantisme de la praxis pour dénommer l’esthétique du Japon des années 1930 possède en commun avec l’exposition Fukami d’activer le refus de l’objectivation scientifique d’une culture historique, au profit d’une essence émergeant ici et maintenant, par une spéculation esthétique supposément partagée, mais se donnant pour spécifique à un collectif, aujourd’hui sous l’appellation d’un nouvel animisme japonais qui produit une multiplicité de représentations d’une culture en fusion avec l’animalité. En effet, la construction d’un discours mettant en avant une actualisation de l’émotion esthétique symétriquement à une potentialisation de la raison classificatrice, est un classique dans les expositions d’art qui ont pour projet de réenchanter le monde ou de mettre en avant des productions marginales. Dans le cas de Fukami, le dispositif présentant une altérité culturelle essentialisée est entièrement tourné vers des récepteurs français. La figure animale y joue alors un rôle ambigu, elle y est conçue comme une altérité à l’humanité pouvant être approchée par un artiste devenant un quasi-chamane. Mais comme il s’agit d’un artiste non occidental, l’altérité culturelle semble rejoindre l’altérité animale avec le risque d’une confusion sous la forme d’un stéréotype récurrent qui mélange altérité culturelle et extra-humanité32.

28Tout le paradoxe de l’exposition Fukami est d’être le résultat, non d’un curateur français fasciné par l’Extrême-Orient, mais d’une politique culturelle venant directement du Japon qui favorise les représentations identitaires en promouvant une harmonie avec la nature et avec le règne animal. Comme l’ensemble des objets est affirmé découler de la mentalité d’un peuple particularisé, la confusion entre les formes de vie et les modes de vie produit un effet redoutable : la culture japonaise serait esthétique de nature. Si les « “manières de vivre” [sont] proches parentes des “formes de vie” sémiotiques » (Fontanille, 2021, p. 59), le sémioticien doit pourtant résister à la tentation d’affirmer « que ce qui est commun à un peuple, c’est sa forme de vie, [...] parce que, par définition, les formes de vie ne sont ni figées dans le temps, ni chacune attribuée de manière identitaire à un collectif spécifique » (ibid., p. 76). En un mot, il me semble important de signifier que le monde utopique, cette zone « où l’imaginaire peut naviguer à sa guise dans les mondes possibles, en échappant à toute contre-factualité » (ibid., p. 237), qui est construit par cette exposition sous le biais d’un animisme quelque peu fourre-tout, ne peut pas exprimer le monde commun33 partagé entre les citoyens japonais, ou alors de manière paradoxalement fragmentaire.