« Rage against the Machism ». Regard sociologique sur les collages féministes

« On nous coupe la parole, on la prend et on la colle ».

Collage féministe, Paris, 8 décembre 2021

« (…) ici il n’y a pas de grand soir de la révolte, mais des gestes, des mots, des pratiques quotidiennes, éminemment courageuses, et infiniment épuisantes pour tenir bon, se relever, pour s’en sortir, pour survivre ».

Elsa Dorlin

1Pour qui est attentif aux inscriptions sur les murs et aux murmures de la ville, l’apparition des collages féministes n’est pas passée inaperçue, lors de l’été 2019, à Paris1. Très vite, ces collages d’un type inédit se sont multipliés dans la capitale, à Nantes, Lille, Toulouse, ainsi que dans plusieurs capitales européennes telles que Bruxelles, Londres ou Berlin. Ils ont d’emblée pris pour cible la montée des féminicides2, c’est-à-dire les meurtres de femmes commis par des hommes parce que ce sont des femmes ; et cela, avec une grande variété de contenus : messages anonymes (« Un homme assassine sa femme en l’étouffant », « elle le quitte, il la tue ») ou personnalisés (« Sandra, tuée en pleine rue par son mari. 9 féminicides »), évocation de chiffres (« 149 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints »), soutien aux victimes (« Sois fière et parle fort », « Il te frappe, on te croit », « Tu ne marcheras jamais seule »), interpellations des hommes (« Désolé chérie, je ne le ferai plus : femmes victimes de violence : une fois c’est déjà trop ») et des institutions (« Des réformes avant qu’on soit mortes », « Féminicides police complice », « Aux femmes assassinées la patrie indifférente », « Monsieur Macron du sang sur vos mains. Aux femmes assassinées ») 3.

Illustration 1. Paris, 2019.

Photographie de l’auteur.

2Très vite, ces collages féministes se sont étendus à l’ensemble des violences sexistes et sexuelles, considérées comme un continuum (Kelly, 2019) que les théoriciennes féministes et Queer nomment violences de genre4, qu’il s’agisse de harcèlement sexuel (« Le sexisme est partout. Nous aussi »), de violences conjugales (« violences conjugales : 80 % de plaintes classées sans suite »), de viols (« Un métro toutes les 3 minutes, un viol toutes les 7 minutes », « Défendez les victimes pas les violeurs »), d’individus précis (« Cochard violeur. Justice pour Guillaume »), d’établissements universitaires comme Science Po (« Votre passivité vous rend coupable ») ou de célébrités (« Des Césars pour les violeurs des GAV pour les colleuses »), de transphobie (« 85 % des trans seront agressés au cours de leur vie » ; « soutien à nos sœurs transgenres »), de pédocriminalité et d’inceste (« 69 % des victimes en parlent plus de 12 ans après », « les garçons sont aussi victimes d’inceste ») ou encore de grossophobie (« stop grossophobie »). Pour autant, ces collages féministes ne sont pas dissociés d’autres fronts de lutte, des luttes de l’anti-racisme (« Pas de féminisme sans les racisé.e.s ») et contre les violences policières (« les frères Traoré prisonniers politiques » ; « France : pays des droits de la police »), en passant par la solidarité avec les migrants (« Nous avons saccagé leurs pays : accueillons-les dignement », « Raison de refus de reconnaissance de minorité : trop mature au vue de sa traversée »), ou encore par un appel général à la révolte (« Ensemble révoltons-nous »)5.

3Par leur format singulier et leur caractère incisif, ces inscriptions urbaines sont devenues un répertoire d’action collective à part entière basé sur la désobéissance civile et articulé à d’autres moyens d’action (sit-in, manifestations, réunions publiques, tribunes dans les médias et sites indépendants, etc.). On se propose ici d’en faire une brève généalogie dans la perspective plus générale d’une sociologie de la contestation, afin d’en souligner la dimension politique souvent déniée, à la différence d’autres formes de violence (sociale, urbaine, policière…).

Afficher la colère

4Cette pratique de collage sur les murs n’est pas nouvelle6. On sait que l’affichage est un registre d’action constitutif de l’histoire des mouvements des femmes, depuis Olympe de Gouge pendant la Révolution française à Léonie Rouzade à la fin du xixe siècle, jusqu’à Louise Weisse dans les années 1930 (Combis, 2019). On retrouve cette historicité dans un style incisif et une esthétique de la provocation et de l’ironie dans les graffiti d’inspiration situationniste qui ont fleuri sur les murs de Paris en mai 68. La prolifération des tags dans le métro new yorkais au début des années 1970, puis dans le réseau de transport parisien vers 1986-87, s’inscrit aussi dans ce mode d’expression sauvage, cette « insurrection par les signes » dont parlait Baudrillard (1976).

5Plus récemment, le long des cortèges des manifestations de rue, d’innombrables tags ont recouvert façades d’immeubles, commerces et banques protégés par des panneaux en contreplaqué, affichages publicitaires et abribus, etc. Avec un sens avéré du détournement, de « sous les pavés la plage », on est passé à « sous les pavés la rage » ; de « soyez réalistes, demandez l’impossible » à « je pense, donc je ne vous suis plus » ; de « police partout, justice nulle part » à « violeurs partout, administration nulle part ».

Illustration 2. Paris, 2016.

Photo de l’auteur.

6Néanmoins, deux traits spécifiques caractérisent les collages des néo-féministes. Leur matérialité d’abord : il s’agit de pages A4 comprenant chacune une lettre majuscule, peintes noir sur blanc, qui sont collées les unes à côté des autres dans un message bref. Ce dispositif visuel produit un effet très particulier qui amplifie la force du message. D’un point de vue pratique, le procédé est plus simple que la confection d’un panneau ou l’affichage de photos ; il facilite une division du travail lorsqu’il faut faire vite au regard de l’interdiction d’afficher et de la menace policière : chacun.e colle son carré, les autres tiennent le pot, le matériel, d’autres surveillent. C’est ensuite l’entrée dans l’ère numérique qui modifie la donne : les collages féministes ne sont pas seulement visibles dans la rue, ils sont repris et diffusés en format numérique sur les réseaux sociaux où les mobilisations prennent une grande place, en particulier sur Instagram.

7Les deux aspects et espaces — réinvestir la rue et maintenir une présence en ligne — sont indissociables et démultiplient la visibilité des collages. Dans les deux cas, la stratégie est la même : rendre visible l’invisible, selon l’un des principes du mouvement Femen importé de Russie à l’initiative de l’ancienne militante Marguerite Stern, qui a rassemblé les premier.e.s colleur.euse.s avant que ces dernièr.e.s ne s’en éloignent suite à des propos sur le voile jugés islamophobes. Pour parler comme Nancy Frazer, il s’agit de faire irruption « en tant que contre-publics subalternes, dans un espace public fondamentalement excluant » (Frazer, 2003), c’est-à-dire un espace entièrement régi par l’ordre fonctionnaliste de la consommation, la signalétique urbaine de la ville-flux et la domination masculine.

La déferlante #MeToo

8Dans ce sens, les collages féministes s’inscrivent pleinement dans le mouvement #MeToo. Sous ce hashtag existant depuis 2007, ce mouvement a encouragé la prise de parole des femmes dans un contexte où aux États-Unis, la campagne victorieuse de Donald Trump à l’élection présidentielle a suscité un début de mobilisation pour protéger les droits des femmes. Ainsi, dès le lendemain de son investiture, la marche des femmes rassemble plusieurs centaines de milliers de personnes à Washington D.C. et ailleurs dans le monde, le 21 janvier 2017. Le 15 octobre 2017, après les enquêtes contre le producteur d’Hollywood Harvey Weinstein accusé d’agressions sexuelles et de viols sur de nombreuses actrices7, l’une d’entre elles propose de partager les témoignages des victimes dans différents milieux sous le hashtag #MeToo. Le but est de faire savoir que le viol et les agressions sexuelles8 sont plus courants que ce qui est souvent supposé — et ce, dans tous les milieux sociaux, y compris les plus protégés —, mais aussi de permettre aux victimes de s’exprimer sur le sujet en faisant valoir leurs droits. Il n’y a de fatalité ni au silence ni au « parole contre parole ». En France, à la même période, la journaliste française Sandra Muller propose sur Twitter le mot #balancetonporc afin qu’en France aussi « la peur et la honte changent de camp ». Il sera repris 200 000 fois en quelques jours.

9Mais ce mouvement est loin de faire l’unanimité. Ainsi, le 9 janvier 2018, une tribune publiée dans Le Monde est signée par une centaine de femmes dont Catherine Deneuve, Brigitte Lahaie et Elisabeth Lévy sous le titre « Des femmes libèrent une autre parole » ou, dans la version web, « Nous défendons une liberté d’importuner indispensable à la vie sexuelle ». Cette tribune dénonce notamment #balancetonporc, traduisant selon les signataires un excès de puritanisme, et accuse les réseaux sociaux d'avoir permis « une campagne de délations ». C’est l’indice d’un conflit de générations et d’interprétations sur l’approche des délices et/ou des risques de la séduction, de la drague ou du harcèlement.

10Pourtant, cette libération de la parole est virale. Elle ne s’exprime pas uniquement sur les réseaux sociaux. Elle est spectaculaire au regard de l’augmentation des plaintes pour violences sexuelles (+30 % en octobre 2017). Cette hausse est interprétée non pas mécaniquement comme une recrudescence de faits commis, mais bien comme une moindre résignation au silence et à laisser les agressions sans suite. Plus généralement, la publication de statistiques va contribuer à l’ampleur d’un phénomène qui était encore largement tabou. Ainsi, chaque jour en France, 250 femmes sont victimes de viol ou de tentative de viol (selon le ministère de l’Intérieur). Les viols s'élèveraient à environ 50 000 par an sur des femmes de 20 à 59 ans. 98 % des violences de genre sont commises par des hommes et 96 % des violeurs sont des hommes (HCE, 2019). Seule une femme sur dix porte plainte après une agression sexuelle, et seul un homme sur dix est condamné (les déclarations mensongères ne représentant que 2 % à 8 % des cas). Une personne sur dix aurait été victime d’inceste en France. L’inceste et les violences sexuelles sur mineurs touchent 165 000 enfants chaque année, selon le rapport de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise, 2022). C’est tout le continent invisible des violences sexuelles non déclarées et non punies qui est devenu ainsi visible.

11Peut-être plus encore que ces chiffres glaçants qui ne sauraient dire les souffrances endurées par les victimes, ce sont les révélations publiées par des victimes qui ont relancé ce débat social. Citons notamment les livres de Vanessa Springora, Le Consentement (2020) et de Camille Kouchner, La Familia grande (2021). D’autres moments ont été des catalyseurs de ce mouvement : l’organisation par « Nous Toutes » d’une manifestation en novembre 2019 portant des pancartes qui nommaient les victimes des féminicides de l’année et leur âge ; la cérémonie houleuse des Césars de février 2020 au cours de laquelle Roman Polanski a reçu le César du meilleur réalisateur alors qu’il est accusé du viol d’une adolescente de 13 ans9 ; la nomination de Gérald Darmanin en juillet 2020 au poste de ministre de l’Intérieur, par ailleurs mis en cause dans une plainte pour viol (plus exactement pour exigence de « faveurs sexuelles ») et ayant tenu des propos islamophobes. Depuis, nombre d’affaires sont sorties et ont fait scandale, qu’elles visent d’anciennes stars du « 20 heures » (Patrick Poivre d’Arvor), des ministres (Nicolas Hulot, Damien Adad) ou des responsables politiques de gauche (Julien Bayou, Eric Coquerel, Adrien Quatennens).

12Au plan théorique, la question du genre a été pensée par la philosophe américaine Judith Butler, dont l’ouvrage mondialement connu, Gender Trouble, publié en 1990, a été traduit seulement en France en 2005. Cet ouvrage a contribué à la déconstruction des normes sociales sous-tendant les relations sexuelles et sexuées. Dans une perspective différente du genre, la sociologue du droit et de la famille Irène Théry a montré que l’enjeu du mouvement #MeToo n’est pas seulement de dénoncer des faits cachés ou connus mais protégés par l’omerta, mais aussi de mettre en question l’ordre social qui a permis qu’ils le soient. Dans un ouvrage récent (Théry, 2022), elle analyse le mouvement actuel en tant qu’il participe à une « recomposition globale du permis et de l’interdit sexuels », entre l’honneur et la honte, processus qui avait commencé avant lui10. Elle propose ainsi une analyse socio-historique des mutations du consentement à travers ce qu’elle appelle la « nouvelle civilité sexuelle » dont l’enjeu est de dépasser tout l’héritage de la hiérarchie des sexes. En effet, si le mouvement #MeToo est plus complexe et hétérogène qu’il n’y paraît, ce n’est pas seulement par les résistances et accusations qu’il a suscitées, mais parce qu’il articule deux sujets trop souvent dissociés : « celui de la lutte contre les crimes et délits sexuels, d’une part, et celui des modalités d’institution des relations sexuelles, d’autre part » (ibid., p. 261).

13Que la question du consentement soit centrale est lisible dans de multiples collages : « Un enfant ne peut jamais donner son consentement » ; « Qui ne dit mot ne dit pas oui » ; « Non, ce n’est pas oui ». On touche là à tout un héritage de l’ordre matrimonial fondé sur l’asymétrie des sexes au principe d’une socialisation genrée dès la prime enfance, qui touche à la question de l’accord et du partage qui ne va jamais de soi dans une société basée sur l’égalité des sexes, mais qui concerne aussi les enjeux de la maîtrise de son corps. Plus généralement, des associations féministes invoquent les 70 % de plaintes classées sans suites, le manque de formation à l’accueil des victimes, l’accueil de la parole des femmes par les hommes, la banalisation du harcèlement sexuel dans les espaces et transports publics, les entreprises, les établissements scolaires et universitaires, etc.

Illustration 3. Paris, 2020.

Photo de l’auteur

14Que la continuité du mouvement #MeToo aux collages néo-féministes soit avérée d’un point de vue chronologique, politique et stratégique, ne signifie pas l’absence de divergences de vue, comme on l’a signalé plus haut. De même, il n’y a pas un mouvement féministe mais une pluralité de féminismes établis autour d’une ligne de clivage qui s’est déplacée (Möser, 2022). Aujourd’hui, pour schématiser, il existe une tension entre une tendance majoritaire, universaliste, à caractère réformiste ou conformiste, respectueuse de l’ordre social, et une tendance minoritaire faisant le lien entre les injonctions capitalistes, patriarcales et raciales, pour revendiquer un féminisme queer et intersectionnel — tension cristallisée dans l’espace public et autour de l’usage de répertoires émergents. Ce n’est donc pas seulement l’institutionnalisation de la lutte contre les violences subies par les femmes qui est critiquée. Cette polarisation est en effet recoupée par des différences de générations. Ainsi, par exemple la perception selon laquelle l’espace public est un espace dominé par la masculinité, régi par l’inégale occupation de la rue par les femmes, semble s’être accentuée pour les nouvelles générations — pour les femmes bien plus que pour les hommes (Notre colère sur vos murs, 2021, p. 48-67). C’est pourquoi les collages sont l’expression d’un « droit à la ville » où l’esthétique est indissociable du politique : une manière de se réapproprier la ville genrée.

15Un point important concerne le choix de la mixité choisie par les activistes, excluant les hommes cisgenres.

La mixité choisie est un outil politique qui permet aux personnes concernées par les oppressions de créer des espaces de lutte de façon autonome. Mais nous gardons à l’esprit que nous nous inscrivons dans un espace social dans lequel les hommes cisgenres évoluent, et que le but n’est pas de neutraliser l’espace social — cela est impossible — mais d’organiser la lutte entre les personnes oppressées. (Notre colère sur vos murs, 2021, p. 17).

16On conçoit toute la nuance. Car sauf à considérer « la classe des hommes comme une classe de violeurs en puissance » (Théry, 2022, p. 273), on peut penser que la nouveauté du mouvement #MeToo est aussi qu’une « nouvelle génération de femmes est soutenue par de nombreux alliés masculins » (Ibid., p. 267). Certain·e·s colleur·euse·s s’auto-définissent comme féministes radicales dans la définition de la prostitution comme contre-champ du bénévolat sexuel en vigueur dans le couple hétéro et le mariage, du viol comme effet de la socialisation masculine et comme une culture (« C’est le même corps qui viole et qui dirige »), ou encore de la dénonciation des violence de genre et de la charge raciale qui pèse sur les personnes « racisées ».

L’expérience de la rage

17Si, par conséquent, l’émergence des collages féministes s’inscrit dans « la déferlante MeToo » (pour reprendre l’expression d’Annie Ernaux), son intrication avec la séquence de contestation sociale quasi permanente entre 2016 et 2020 en restitue aussi en partie l’intelligibilité. Trois phénomènes sont en effet remarquables : d’abord, la centralité de l’expérience de la colère ou de la rage, et son caractère emblématique de la sensibilité politique contemporaine ; ensuite, la mise à distance des instances de représentation politique et syndicales et la promotion d’une action directe caractérisée par l’auto-défense et l’autonomie ; enfin, la dimension très visuelle de la contestation (Kokoreff, 2021).

Illustration 4. Paris, 2019.

Photo de l’auteur

18« La rage mène aux jacqueries, l’espoir à la révolution », disait-on jadis. Manière de dévaloriser la première au profit de la seconde ou de ne pas prendre la mesure de ce que Rosa Luxemburg appelait « l’énergie révolutionnaire des masses » dans toute ses potentialités. Après avoir enflammé nos sociétés, le temps des révolutions est passé. Elles sont devenues rares (comme l’avait pressenti Tocqueville) ; mieux : elles ont été avalées par les guerres (en Russie, en Allemagne, en Espagne dans le premier xxe siècle, en Algérie par la suite, etc.). Le mouvement ouvrier, ainsi que la classe qui en était à la fois le support et le produit, se sont éclipsés. De la rage, on a bien retrouvé la trace dans les écrits des situationnistes, puis avec les « enragés » de l’université de Nanterre en 68, dans une acception anarchiste. Comme si la rage manifestait ses derniers éclats avant qu’elle ne soit mise à bonne distance de la politique, dépolitisée en quelque sorte, notamment par les sociologues — non sans ambivalence, il est vrai (Dubet, 1987).

19Ainsi l’équipe de François Dubet, Didier Lapeyronnie et Adil Jazouli dans leur enquête sur l’expérience de la galère des jeunes de banlieues superposaient deux niveaux analyse : d’un côté, la rage est un « sentiment flottant » dont « tout le monde est victime et d’abord soi-même », une « violence sans objet », exprimée avec un mélange de haine et de honte ; de l’autre, elle serait « l’absence de conscience de classe, de rapports sociaux, de mouvement social », pure domination incarnée par la police qui rend légitime la violence et la délinquance des lascars. Nos trois sociologues reconnaissent pourtant bien que « cette rage sera un des leviers d’une action à partir de la galère elle-même » (ibid., p. 80-85) qui conduira à la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983. Cette mobilisation collective fondatrice de l’histoire politique des banlieues post-coloniales peine à trouver sa place dans les diagrammes de la galère, alors même qu’il s’agit bien d’un « mouvement social naissant » (ibid., chap. XVIII).

20Pour ma part, je dirais que l’on a assisté depuis cette période à une politisation de la rage, opérant comme levier, capacité d’action, et qui est synonyme d’authenticité de la part des militants des cités dénonçant les violences policières impunies et toute sorte d’injustices. Outre les actions contre les « bavures policières », comme on disait dans les années 1980, on pourrait citer le Comité national contre la double peine, la création et l’action du MIB (Mouvement-immigration-banlieue) dans les années 1990, ou encore à une échelle plus locale les collectifs créés contre le mouvement « Ni putes ni soumises » du début des années 2000, lequel a été accusé dans un contexte très sécuritaire sur fond de scandales des « tournantes » (viols collectifs) d’avoir contribué à la stigmatisation des garçons arabes (Guénif-Souilamas et Macé, 2004).

21Pourquoi ce bref détour historique et sociologique ? Afin d’évoquer non une éclipse de la rage et son retour mais plutôt une continuité inégalement visible selon les périodes et le regard porté. Pour dire aussi que la rage n’est pas le manque ou l’absence (de rapport social, de classe, de conflictualité), synonyme de nihilisme, le degré zéro du politique ou de l’ordre de l’infra-politique : elle est un moteur de l’action, comme une rage de vivre11. Elle est ce reste : lorsque rien ne semble plus distinguer la gauche de la droite ; que les promesses non tenues s’accumulent et que la politique devient un jeu de dupes, favorisant l’extrême-droitisation ou la radicalisation de la jeunesse contestataire ; lorsque les politiques néo-libérales « cassent » les services publics (à commencer par l’hôpital), l’emploi, et leur substituent l’institutionnalisation du précariat ; que les fins de mois deviennent difficiles dès le 10 du mois ; que le mépris des élites et des puissants envers le peuple, les « gens d’en bas », saturent les médias meanstream ; dès lors que l’ordre patriarcal apparaît dans toute sa brutalité à travers les violences conjugales et les féminicides ; que la catastrophe écologique se conjugue au présent, etc. Comment ne pas acter notre colère lorsque nous sommes sommés de faire le choix entre des « alternatives infernales » ? Dans ce sens, la rage est politique : elle nous dit quelque chose de la sensibilité contemporaine dans la mesure où la structure élémentaire de nos sociétés reste l’inégalité. Depuis les années 2010, elle semble être partout : rage des peuples lors des Printemps Arabes, des manifestations géantes au Brésil, Chili, Liban ; rage populaire des Gilets jaunes, au bord de l’insurrection sur les Champs Elysées ; rage du personnel soignant d’un hôpital public déshabillé par le management d’entreprise ; rage des citoyens face à la dématérialisation des services publics et au tout-numérique qui les renvoient à leur impuissance plus qu’à leur incompétence ; et donc, rage des néo-féministes contre les violences de genre.

Illustration 5. Paris, 2020.

Photo de l’auteur

22« Nous sommes des femmes, nous sommes des femmes, et féministes, et radicales et en colère », chantaient-elles gaiement en manifestations. C’est que la colère n’a pas le monopole des émotions ; elle se conjugue à d’autres affects, comme la joie, qui en est le contre-point. On en eut une illustration éclatante lors de la manifestation non mixte des femmes et LGBTQI le 7 mars 2020 au soir, allant de Place des fêtes à République en passant par Belleville. Rarement on aura vu un cortège d’une telle puissance et gaieté, et qui laissera de nombreuses traces sur les murs, les banques, les arbres, etc., des quartiers traversés. C’est cette puissance collective qui sera sauvagement réprimée par les forces de l’ordre à l’arrivée à République, avec ses charges et ces corps jetés sur les marches du métro pour évacuer la place, et qui resteront également dans les mémoires et les corps.

23Deuxième aspect, la récente séquence de contestation sociale a été également marquée par le rejet des partis politiques et des syndicats, une quête sinon d’autonomie politique, du moins de transversalité (Cervera-Marzal, 2022 ; Sénac, 2021 ; Kokoreff, 2021). Des Nuits debout aux Gilets jaunes, en passant par les occupations des zones à défendre ou des universités, ce désir de faire collectif dans une diagonale du « nous » — certes incertaine (Jeanpierre, 2017) — a été remarquable. C’est un processus similaire que l’on retrouve dans les divers collectifs de lutte contre les violences sexistes et sexuelles12. On ne peut pas dire que ces dernières ne sont pas prises en compte par les pouvoirs et les établissements publics ; qu’ils ignorent leur caractère exponentiel mobilisant psychologues, travailleurs sociaux, policiers et avocats ; que les sciences sociales ne contribuent pas à développer les connaissances et réflexions. Mais, statistiques à l’appui, les collectifs mobilisés considèrent que l’action des pouvoirs est insuffisante, formatée par un ordre post-patriarcal plus que freinée par un manque de moyens.

24Si la parole des femmes n’est pas entendue et demeure invisible, c’est parce qu’elle bute sur des « dispositifs bien ancrés de déni », selon la formule de la philosophe Elsa Dorlin (à l’occasion d’un entretien avec Les Inrockuptibles daté du 31 décembre 2019) — dispositifs qui sont à la fois institutionnels (les établissements scolaires, les commissariats de police, les comparutions judiciaires) et discursifs (requalification permanente, minimisation, accusations d’affabulations, d’hystérie, de délation...). Face aux effets multiples du déni, il ne s’agit plus de se tourner vers les institutions mais d’adopter des actions directes et fortes.

25La radicalité frappante des messages résulte des enjeux qu’Elsa Dorlin, dans le même entretien, résume ainsi :

[…] ce sont des messages d’une justesse et d’une radicalité inédites : depuis des années, une grande partie des mouvements des femmes ont demandé plus de lois, plus de protection de l’État, plus de peines de prison. Aujourd’hui, une grande partie des mouvements et collectifs féministes ne demande plus rien, mais a clairement décidé de passer de l’autre côté de l’action directe et de l’auto-défense sous toutes ses formes, renouant ainsi avec une généalogie oubliée du féminisme. Ceci est la conséquence aussi d’un constat : ces dernières années, le féminisme a surtout réussi à se faire instrumentaliser de toute part par une rhétorique nationaliste (les « valeurs de la République », la laïcité, le « droit d’être importuné »…), pendant que les associations de terrain meurent asphyxiées faute de moyens.

26Les collages féministes font partie intégrante de cette stratégie consistant non pas à être protégée mais à se défendre (Dorlin, 2019). Ce qui s’y joue, pour suivre là aussi Elsa Dorlin, c’est le renouveau des pratiques d’auto-défense populaires dont les indices sont multiples (des protections contre les gaz lacrymogènes à l’attention aux corps dans l’espace public) afin d’établir un rapport de force avec les institutions.

27Enfin, troisième aspect, disons juste en un mot en quoi ces collages illustrent une séquence contestataire qui aura été une véritable explosion visuelle. Dans la rue, aux banderoles traditionnelles se sont ajoutées des pancartes individuelles, chacun.e y allant de son message, et des banderoles notamment de Black Line — sans reparler de l’insurrection par les tags qui ont fleuri en marge des manifestations et occupations. Ainsi depuis 2016, par exemple, un homme a été omniprésent avec ses panneaux de couleurs portés à bout de bras et aux slogans toujours appropriés à l’événement (cf. illustration 6). Cette explosion visuelle est aussi passée, à travers le travail des photographes13, par les images (fixes ou mobiles) diffusées sur les réseaux sociaux.

Illustration 6. Paris, 2020.

Photo de l’auteur.

Sur les modes de perception des collages

28Ce regard historique et sociologique serait incomplet s’il ne s’interrogeait pas sur les modes de réception des collages. De même que l’on sait encore peu de choses sur la sociologie des colleur.euse.s14, leurs carrières militantes et affiliations politiques, de même on s’est encore peu intéressé aux modes de réception de ces collages. Comment sont-ils perçus, détournés, dégradés ? Et au fond, à qui s’adressent-ils ?

29L’ouvrage Notre colère sur vos murs aborde en partie ces questions à partir des interactions lors des sessions de collage. Divers « échanges positifs » sont évoqués avec les passants (encouragements, questions, discussions, etc.). Les témoignages cités évoquent la prise de conscience des citadin.e.s ou des passages à l’acte, comme cette passante indiquant « que c’est en lisant nos messages qu’elle a trouvé le courage de quitter son mec, violent depuis des années » (Notre colère sur vos murs, 2021, p. 116), ou bien cette collègue et amie racontant que « certains phrases l’ont poussée à porter plainte » (Ibid., p. 130). Certain.e.s avouent ne pas toujours tout comprendre mais « trouvaient ça très bien ». D’autres échanges ont une tonalité plus négative : « débats stériles ou agressifs, remise en cause de notre combat et/ou de notre méthode militante, insultes, comportements hostiles ou intimidants, menaces et violences physiques, vols, etc. » (ibid., p. 117). On peut y voir, pour aller vite, une expression parmi d’autres de l’ancien régime de la complémentarité asymétrique des sexes.

30Ce sont aussi les pratiques de décollage et de détournement qui sont abordées dans cet ouvrage. Les premières sont attribuées aux hommes cisgenres ou aux entreprises de nettoyage, les secondes analysées comme l’expression « de la peur de celleux qui sentent leurs privilèges menacés par les collages et les revendications féministes » (ibid., p. 124). Dans les quartiers populaires parisiens observés en particulier, du côté de Belleville et de Ménilmontant, ces collages sont très visibles parmi d’autres tags, fresques et pochoirs. On ne sait pas trop ce qu’en pense la population qui y habite, ni même s’ils s’adressent à elle ou bien s’ils trouvent dans ces espaces un terrain plus accessible que dans d’autres arrondissements.

Alexandra Mallah et Anouk C., « Le déséquilibre spatial des collages dans Paris », Notre Colère sur vos murs, Paris, Denoël, 2021.

31Caractériser ces espaces n’est pas inutile. Si la composition sociologique du xxe arrondissement est à l’image de celle de l’embourgeoisement de Paris, avec plus de 62 % de chefs d’entreprise, de cadres et professions intermédiaires contre 32 % d’ouvriers selon les données de 2012, la population y est plus hétérogène socialement. Une des explications résulte du maintien d’un parc important de logements sociaux (33 % dans le xxe contre 17 % en moyenne dans Paris) (Pinçon et Pinçon-Charlot, 2012). On retrouve dans ces HLM une majorité de personnes issues de classes populaires immigrées ou d’ascendance immigrée, relativement pauvres, issues des pays d’Afrique sub-saharienne et du Maghreb, de religion musulmane, mais aussi un néo-prolétariat blanc socialement très vulnérable, et enfin diverses catégories issues des petites classes moyennes, d’artistes précaires et des professions supérieures et intellectuelles, plutôt blanches également.

32On peut imaginer que tout un chacun·e peut être intrigué·e par le dispositif visuel ou interpellé voire choqué·e par les messages. Mais tout le monde ne comprend pas forcément tout du fait du vocabulaire utilisé (tout le monde ne sait pas ce qu’est un « féminicide » ou les LGBTQI) ou des allusions à des événements médiatiques (les Césars, Darmanin, etc.). Si subversive que soit cette pratique, elle reste codée (et donc à décoder) pour les néophytes. Mais surtout, elle se heurte à des normes et des valeurs beaucoup plus traditionnalistes que progressistes, hostiles à l’émancipation des femmes et à l’homosexualité, comme plus généralement à « la théorie » ou à la « fluidité du genre ». Pour les familles où la sexualité est taboue et la pudeur de règle, on peut faire l’hypothèse que ces écrits sauvages sont largement incompréhensibles et choquants ; non pas seulement par leur contenu mais de par leur contexte. Ils entrent en effet en collusion avec le contrôle informel de la sexualité des filles sous le contrôle des garçons qui éprouvent davantage les discriminations ethniques dans les cités HLM et les quartiers populaires (Lapeyronnie, 2008), mais aussi avec une non-mixité imposée contredisant la mixité sexuelle généralisée. D’où les dilemmes rencontrés par de nombreuses jeunes filles qui veulent échapper à l’alternative infernale entre « putes » et « soumises », sous couvert de loyauté à leur environnement familial et culturel. En revanche, pour les jeunes hommes plus dotés en capital social et culturel et ceux que l’on appelle les « bobos », on peut faire l’hypothèse inverse que ces messages appelleront — au mieux — une certaine adhésion à des valeurs féministes et non-virilistes — au pire l’indifférence. C’est dire que les messages sur les violences sexuelles et machistes ne prendront pas du tout la même résonance selon les différents milieux sociaux.

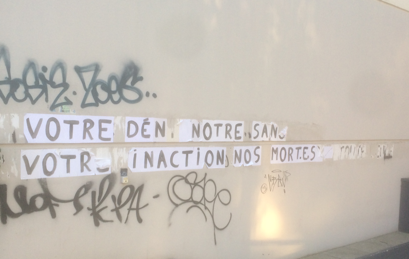

33Le fait est que, dans certains quartiers populaires, plus qu’ailleurs, les collages éphémères restent parfois longtemps. Il n’est pas rare qu’ils soient rapidement dégradés, partiellement arrachés voire rendus illisibles. Faut-il y voir un geste d’hostilité ? Dans d’autres cas, ils sont à la fois effacés en partie et entourés de tags, comme l’illustre la photo ci-dessous.

Illustration 8. Paris, 2021.

Photo de l’auteur

34Sans recouvrir ce collage, ces tags accompagnent-ils le message en guise de soutien ? Ajoutent-ils des traces à ce mur vierge de toute inscription pour participer à sa décoration ? Dans les deux cas comme de façon plus générale, cela ne nous dit pas à qui s’adressent ces collages. S’agit-il de s’adresser d’abord aux hommes, mariés ou non, compagnons ou ex, histoire de leur signifier que des femmes se révoltent contre les violences qu’ils sont susceptibles de commettre ? S’agit-il de soutenir les femmes et les minorités exposées à ces violences à l’école, dans leur couple, dans la rue ou au travail ? S’agit-il encore de s’adresser aux jeunes ? La question de l’adresse souvent non dite est fondamentale, et il faudrait faire des enquêtes pour en savoir plus.

***

35On a vu en quoi les collages féministes entraient dans le cadre des écrits sauvages de la contestation, comment ils s’inscrivaient dans le mouvement #MeToo et s’apparentaient à certains égards à une séquence de contestation plus large prônant des pratiques d’auto-organisation et d’auto-défense populaires faisant de la colère un répertoire d’action collective constitutif d’une politique du visible. Si une prise de conscience sociale des violences sexuelles masculines subies par les femmes parce qu’elles sont des femmes et des minorités sexuelles supposées déviantes est manifeste ces dernières années, si on peut penser que « le féminisme est un projet de transformation de la société tout entière, et sa dynamique désormais irrésistible » (Froidevaux-Metterie, 2021), l’une et l’autre cristallisent aussi de nombreux clivages sociaux en termes de générations et d’âge et de points de fixation culturelle. L’ampleur des violences de genre, du harcèlement dans l’espace public au viol et à l’inceste, les nouvelles pornographies démultipliées par l’usage des réseaux sociaux, les dispositifs bien ancrés de déni, tout cela montre la capacité de reproduction de l’ordre sexué de type patriarcal et matrimonial. Tout du moins, nous assistons sans doute la fin de quelque chose et le début d’un changement. Il reste à espérer que cette dynamique soit effectivement irrésistible pour les nouvelles générations.