Des sons doublement oubliés (par les théâtrologues et par les littéraires) : les archives audio du théâtre

1Comme certains lecteurs l’auront compris, il faut entendre le titre du présent article au passé : « Des sons [qui ont été] doublement oubliés. » Depuis plus de dix ans, en effet, nous sommes quelques-uns parmi les spécialistes de théâtre à avoir écouté et étudié des enregistrements sonores de spectacles1 et plusieurs collègues littéraires ont fait de même, parfois dans le cadre de projets communs2. Il s’agit cependant d’exceptions et elles sont récentes. Les archives audio du théâtre, dont on trouve de rapides mentions dans les annexes des éditions savantes de certaines œuvres dramatiques, n’avaient quasiment jamais été exploitées comme telles. Cet oubli partagé aura duré assez longtemps pour mériter une réflexion. Elle occupera la première partie de mon exposé.

2De l’immense sonothèque réunissant l’ensemble des phonogrammes concernant le théâtre, des disques de bruits aux entretiens oraux avec les artistes, j’évoquerai uniquement les enregistrements de représentations en public. Qu’ils soient restés à l’état brut ou qu’ils aient été découpés, montés, retravaillés pour la radio ou pour le disque, ceux-ci constituent des traces majeures des productions théâtrales, dont on a du mal à comprendre qu’elles n’aient pas été sollicitées par les chercheurs. Je montrerai sur deux exemples très différents l’un de l’autre que ces captations sonores de spectacles peuvent être abordées selon des perspectives susceptibles d’intéresser des spécialistes de littérature dramatique.

Deux surdités disciplinaires

3Nous l’avons souvent raconté, Jean-Marc Larrue et moi, c’est en 2007, à Montréal, à l’issue d’un colloque sur les relations de la scène contemporaine aux nouvelles technologies, que la rareté des travaux portant sur l’audio, en comparaison avec ceux portant sur l’image, nous a soudain sauté aux yeux, et nous avons vite subodoré que cette disproportion était symptomatique d’une négligence plus large dont il fallait se soucier. Mais l’idée d’une occultation systématique du son et de l’écoute dans notre discipline ne s’est affirmée qu’un peu plus tard, lorsque nous nous sommes avisés d’un désintérêt général à l’égard des archives sonores du théâtre (cylindres, disques, bandes magnétiques), alors que beaucoup de temps et d’argent pouvait être consacré à la recherche de photographies ou de captations audiovisuelles. Comment comprendre ce phénomène ? Cette question a d’emblée accompagné notre recherche. La première explication qui se présentait était la prééminence générale du visuel dans la pensée occidentale et conséquemment dans les sciences humaines et sociales, un trait culturel aujourd’hui bien documenté, auquel avait pu s’ajouter la difficulté, elle aussi générale, d’accès aux enregistrements avant l’ère du numérique, puis d’autres difficultés liées au numérique. Pour le champ particulier du théâtre, ces explications semblaient insuffisantes, étant donné l’importance de l’acoustique, de la voix parlée et chantée et de la musique dans l’histoire de la scène européenne, d’une part, le nombre et la variété des enregistrements conservés depuis la création du phonographe, d’autre part (en France, le dépôt légal en ce domaine est effectif depuis 1938). Quant aux obstacles techniques et institutionnels, il apparaissait que des auditions avaient été possibles dès que quelqu’un y tenait vraiment. Il fallait donc chercher ce qui, dans le contexte culturel précis des études sur le théâtre, avait empêché l’idée même de recourir aux documents audio.

4Nous avons formulé plusieurs hypothèses complémentaires. Première hypothèse : à la fin des années 1960 et l’autonomisation effective d’études théâtrales qui entendent se libérer des études littéraires, l’idée devient dominante selon laquelle la naissance du théâtre comme art a coïncidé avec l’invention de la mise en scène au sens moderne, comprise comme principalement visuelle, scénographique, plastique, succédant à un vieux théâtre d’écoute, donc « de texte ». Dans cette perspective, les traces sonores des représentations ne révèlent rien d’important sur l’œuvre théâtrale, la musique de scène ou la « bande-son » pouvant être étudiées à part.

5Une hypothèse voisine a fondé en partie le projet ECHO : l’oubli de l’enregistrement sonore serait l’effet indirect de l’importance accordée par la nouvelle théâtrologie au corps non verbal. En même temps que le texte, c’est la dimension orale des spectacles qui allait être négligée, comme si la voix n’était pas du corps, comme si ce son-là ne s’inscrivait pas dans le son de la représentation et ne contribuait ni à la création de l’espace théâtral ni à la relation directe avec les spectateurs.

6Une autre raison a pu être la peur éprouvée devant le passé vif et perturbant auquel nous confronte brutalement ce type d’archive. « Le sonore vit au présent3. », comme l’écrit le concepteur sonore Daniel Deshays. À la différence d’une photographie, que nous pouvons choisir d’observer plus ou moins longuement, l’enregistrement surgit et s’évanouit ; il déroule sa propre temporalité et nous l’impose. On ne feuillette pas un phonogramme. Or ce sonore qui n’existe que dans le présent a aussi son histoire, et celle-ci, sauf exceptions, ne nous est pas familière. On touche là à un problème épistémologique fondamental, ainsi résumé par l’un des pionniers des Sound Studies : « Nous pouvons écouter des sons enregistrés dans le passé, mais nous ne pouvons prétendre que nous savons exactement ce qu’était l’audition à un moment ou en un lieu particulier du passé4 ». Quoique la seconde moitié du XXe siècle (la période étudiée par ECHO) semble assez proche de nous, les archives de cette période font entendre un monde sonore et auditif disparu. D’où le recours à la notion d’auralité, qui, pour nous – je le précise, car il existe plusieurs définitions du mot –, complète les deux notions existantes d’« audition » (réduite à l’ouïr) et d’« écoute » (qui a quelque chose d’intentionnel). L’auralité, c’est la combinaison de l'audible (ce qu'il y a à entendre) et de l'entendu (ce qui est entendu par un sujet donné, selon les protocoles et les valeurs qui structurent et colorent sa perception). Ce qui est entendu – et n’a pas forcément été écouté – est différent de ce qui serait seulement saisi par l’oreille. La voix ayant en outre été souvent essentialisée, il est difficile à l’auditeur de scènes datées de prendre de la distance par rapport à sa propre perception spontanée.

7Et puis a sans doute compté la difficulté méthodologique à analyser de telles archives, intuitivement pressentie. Elle est réelle. Je passe sur les difficultés liées à l’écoute (les sons souvent « sales », la fatigue d’auditions forcément prolongées) et à sa transcription (le manque de familiarité avec les techniques de notation). L’élaboration d’un protocole s’est imposée : il convenait non seulement de multiplier les écoutes, mais d’en effectuer d’autres, contextuelles, si possible, et de les accompagner par un travail de documentation5.

8Qu’en est-il maintenant de l’autre oubli : celui des littéraires ? Je vais volontairement formuler la question de façon simpliste : si la théâtrologie a oublié les phonogrammes parce qu’elle tenait pour acquis que le texte n’intervenait que marginalement dans la théâtralité d’une œuvre et pouvait même être anti-théâtral, pourquoi les spécialistes du texte ne se sont-ils pas emparés de ces documents ?

9En lisant l’ouvrage Archives sonores de la poésie, je me suis dit que la réflexion menée par ses auteurs6 pouvait être largement transposée à ces autres écrits, eux aussi destinés à être dits, que sont les textes de théâtre, souvent publiés après les répétitions, stabilisés après le passage par l’oral. Or, si l’on en croit les listes de documents consultés par les analystes littéraires des œuvres dramatiques, le fait d’entendre ces œuvres vocalisées, récitées, jouées, ne leur a pas paru pouvoir éclairer leur genèse, ni leur composition ni leur écriture. Même dans le cas où l’auteur avait officiellement collaboré avec le metteur en scène, les chercheurs ne se réfèrent souvent qu’aux manuscrits, aux brochures, aux correspondances, c’est-à-dire aux archives papier. Une enquête reste à faire pour comprendre cette autre surdité méthodologique.

10Le résultat de la double occultation des archives sonores, en tout cas, a été l’ouverture entre les deux recherches disciplinaires d’une sorte d’angle mort, qui a invisibilisé, ou, pour prendre une métaphore moins inadéquate, rendu fantomatique la dimension « parlée » du théâtre, laquelle a pourtant été construite en amont du spectacle, la plupart du temps grâce au travail d’un auteur, incarnée par des acteurs, saisie dans la salle, mémorisée dans une « scène auditive » réinventée à chaque période, en relation fluctuante avec le visuel et le quasi-visuel.

Deux coups d’œil dans l’angle mort

11En déplaçant légèrement le rétroviseur théâtrologique, je vais tenter de saisir sur deux exemples ce dont les littéraires pourraient eux aussi faire leur profit.

12La première recherche, entreprise pour le colloque « Archives audiovisuelles de la littérature » (2021), est encore en chantier. Elle porte sur une édition discographique partielle et très originale de L’Hurluberlu de Jean Anouilh, qui venait d’être créé (par Roland Piétri, à la Comédie des Champs-Elysées-Claude Sainval, en février 1959). Lorsque Bernard Beugnot, qui préparait les volumes de la Pléiade, était intervenu en 2006 au séminaire général de l’ITEM alors dédié au théâtre, je l’avais interrogé sur les archives discographiques et radiophoniques d’Anouilh. Cet exposé peut être vu comme une suite tardive de ce bref dialogue.

13La seconde recherche porte sur les enregistrements de deux représentations de L’Amante anglaise de Marguerite Duras à sa création (par Claude Régy, dans la toute nouvelle salle Gémier du TNP au palais de Chaillot, en décembre 1968). Entreprise au départ avec Joël Huthwohl, directeur du département des Arts du spectacle de la BnF, après la découverte de ces bandes dans le fonds Georges Wilson7 par l’un de mes étudiants, fin 2010, cette étude prolongeait un premier travail effectué avec Almuth Grésillon de 2004 à 2008 pour le même séminaire de l’ITEM : nous avions reconstitué le dossier génétique de L’Amante anglaise, entre texte et scène, sans recourir à ces archives qui n’avaient pas encore été retrouvées – et dont je ne mesurais pas encore l’importance –, ce qui m’a permis ensuite de percevoir leur apport spécifique8.

L’Hurluberlu dans Théâtrorama

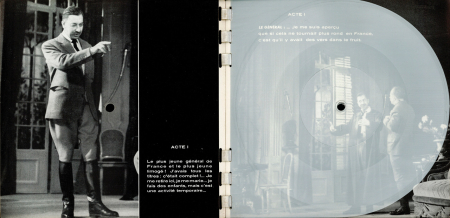

14Comme l’indique sa couverture (fig.1), le premier numéro de Théâtrorama, supplément théâtral de Sonorama, l’une des revues d’actualités sonores de l’époque, est entièrement consacré à L’Hurluberlu ou le Réactionnaire amoureux (titre officiel de la pièce) ou plutôt à ce qui s’intitule pour l’occasion La Conspiration de l’Hurluberlu. Six disques 33 tours souples (SAIP-Vega), mono face, comportant autant d’extraits du spectacle d’une durée comprise entre 5’ et 7’, alternent avec des pages imprimées présentant des photographies de scène et de brefs extraits de la pièce. Le disque 1 (fig.2) commence avec un « texte de présentation de Jean Anouilh dit par l’auteur » (55”), suivi d’un extrait de l’acte I. La photographie montre Paul Meurisse, le Général, ou « l’Hurluberlu », en jeu. Le plastique blanc du microsillon laisse apercevoir une deuxième image de la même scène, avec Roland Piétri, le metteur en scène, dans le rôle du docteur.

Fig.1 Théâtrorama, n° 1, La conspiration de l’Hurluberlu, de Jean Anouilh, supplément théâtral au n° 19 de Sonorama, Paris, Sonopresse, 1960. La couverture (Jean Anouilh et une représentation de l’affiche du spectacle). DR.

Fig. 2 Théâtrorama, n° 1, La conspiration de l’Hurluberlu, de Jean Anouilh, supplément théâtral au n° 19 de Sonorama. A gauche, la quatrième page de la revue : une photo de scène (Paul Meurisse) et un extrait du rôle du Général à l’acte I. A droite, le disque I, laissant apercevoir la cinquième page, avec une autre image du même acte (Paul Meurisse et Roland Piétri - le Docteur). DR.

15Le dernier disque (fig.3) fait entendre non la vraie fin telle qu’elle était jouée dans le spectacle, ni l’extrait reproduit en regard de la dernière image (le Général avec Toto), mais un extrait un peu antérieur qui s’achevait par la phrase suivante « L’homme est un animal inconsolable et gai », suivi de bravos chaleureux qui étaient sans doute ceux du baisser de rideau.

Fig.3 Théâtrorama, n° 1, La conspiration de l’Hurluberlu, de Jean Anouilh, supplément théâtral au n° 19 de Sonorama. A gauche, le 6e et dernier disque laissant apercevoir Paul Meurisse-le Général et un bref extrait de l’acte IV. A droite, la dernière image (le Général avec Toto) et un extrait de leur dialogue. DR.

16Il existe sur cette pièce un certain nombre d’études. Aucune à ma connaissance ne mentionne d’archive sonore. Il semble en aller de même pour toute l’œuvre d’Anouilh alors que le département de l’Audiovisuel de la BnF conserve une riche discographie de cet auteur, et que la consultation du catalogue de l’INA donne 800 références radiophoniques pour l’entrée « Anouilh », dont 200 importantes, et parmi elles beaucoup de captations de spectacles (intégrales, ou extraits), auxquelles s’ajoutent des lectures et des recréations en studio. L’édition de la Pléiade donne en annexe dix références discographiques, mais sans indication des critères de choix, sans dates, parfois sans le label, et avec quelques erreurs9. Ces disques, exceptionnellement mentionnés, ne sont pas traités comme de vraies archives.

17Que peut apporter l’écoute des disques de Théâtrorama à l’étude du texte ?

18Le premier gain ne fait pas intervenir la dimension proprement sonore de l’enregistrement mais résulte du fait que celui-ci a fixé ce qui a été dit sur la scène, permettant une comparaison avec ce qui a été présenté ou considéré comme la version scénique (ici, l’édition de La Table Ronde en 1959). Le relevé des différences, effectué sur les extraits proposés10, montre qu’il s’agit presque uniquement de coupes, nombreuses, touchant souvent des phrases voire des répliques entières. Ou bien ces coupes correspondent à un adoucissement des allusions politiques (acte 1, par exemple, le Général raconte son évasion du fort où il a été enfermé après avoir conspiré contre le régime. Le passage suivant est supprimé : « Pas question d’avoir une voiture. Le seul loueur du pays était l’adjoint au maire socialiste, il m’aurait dit non et moi aussi. »), ou bien elles ont une fonction rythmique : elles allègent, elles accélèrent. Elles ont été décidées soit pendant les répétitions, alors que le texte était déjà chez l’éditeur, soit après quelques représentations. Plusieurs témoignages vont dans le sens de la première hypothèse. En février 1959, Anouilh est interrogé sur la poursuite des modifications pendant les répétitions. « Forcément. On refait certains passages, on ajuste. On coupe surtout. Il y a toujours quelque chose à supprimer11. » Paul Meurisse, dans une interview radiophonique du 17 septembre 1972 (avant la première du Directeur de l’opéra), décrit Anouilh heureux aux répétitions : « Il s’amuse. C’est un merveilleux acteur. Il change tout le temps des choses dans le texte. Il veut qu’on essaie. » L’examen des différences avec le texte « officiel » peut entraîner très loin. S’il s’agit d’une traduction, par exemple, celle-ci est parfois réécrite avec les acteurs, voire par les acteurs, alors que pour des questions de droits, c’est le nom du traducteur officiel (donc la référence à sa version), qui figure dans les programmes.

19Deuxième apport de l’enregistrement en public : on entend le public. En quoi est-ce que cela peut concerner l’étude du texte ? Revenons aux extraits de L’Hurluberlu à la Comédie des Champs-Élysées : on y saisit sans cesse et dans l’instant que le texte d’Anouilh faisait rire, que le public riait énormément – ce qui n’est pas en soi une découverte, c’est même ce qui a fait ranger son théâtre du côté du boulevard, d’où un mépris certain, en études théâtrales du moins. Mais en réaction, son comique a été abordé par les littéraires avec une bienséance peut-être excessive. Marie-Claude Hubert, rappelant la célèbre formule d’Anouilh sur Godot, rapproche sa drôlerie de celle du Nouveau Théâtre12. Reste que l’enregistrement témoigne d’interactions entre scène et salle plus proches de ce qui se passe à des comédies populaires que de ce qu’on sait des spectacles du Nouveau Théâtre. « Sans cette rythmique qui, dans son alternance de temps forts et de temps faibles, d'attaques et de repos, a quelque chose d'organique, pas de vrai jeu de boulevard13. » L’enregistrement sonore, qui permet d’analyser dans le détail ces phénomènes, peut aider à mieux saisir le génie comique original d’Anouilh, que plusieurs comédiens ont rapproché de celui de Molière. Paul Meurisse (dans un entretien radiophonique du 12 novembre 1960, alors qu’il tourne L’Hurluberlu avec Karsenty) : « On joue Anouilh comme on jouait Molière, comme le voulait (sans doute) Molière. Aujourd’hui, on susurre Molière. » Il craint qu’il n’en aille de même avec Anouilh dans l’avenir. Michel Bouquet (le 23 novembre 1968, dans l’émission de Lise Élina Les Trois Coups) : « Je pense que c’est un auteur dramatique très considérable sur le plan du rythme, sur le plan de l’importance de la manière dont la vie est comprimée entre les choses ; c’est un auteur qui a un muscle fantastique, et il est un peu parent de Molière dans ce sens-là. » Alain Resnais, qui a inséré deux pièces d’Anouilh dans Vous n’avez encore rien vu, parle d’un « dialogue musical » qui l’a durablement touché : « En sortant d’Eurydice au théâtre de l’Atelier il y a soixante-dix ans, j’étais si ému que j’ai fait le tour de Paris à bicyclette et que j’ai revu la pièce la semaine suivante14. » Le rapport avec Guignol, avec le théâtre de marionnettes, a aussi été suggéré. Ces hypothèses pourraient être travaillées grâce aux documents sonores.

20Troisième apport, d’une tout autre nature : cet enregistrement conduit à réexaminer le rôle du disque – et de la radio, les deux médias étant alors indissociables – dans la transformation de la pratique et de la position de l’auteur dramatique.

21Plusieurs études ont été consacrées aux écrivains ou auteurs de théâtre remarquablement marqués par la radio15. En écoutant les mises en scène d’Anouilh, qui n’appartient pas à cette « bande sonore » identifiée, on perçoit que le phénomène a sans doute été beaucoup plus large. Au moment où il écrit L’Hurluberlu, en 1957, beaucoup de ses pièces ont déjà été diffusées : Le Voyageur sans bagage en octobre 1943 sur la radio nationale de Vichy, Le Bal des voleurs au Club d’essai en 1946, et beaucoup d’autres. Sans oublier les éditions discographiques. En octobre 1955, l’émission Richesses de la production phonographique présente Le Loup, conte d’Anouilh, musique de Dutilleux, ballets de Roland Petit. Jean-Marie Grenier y souligne l’importance du disque pour la littérature et le théâtre, toute une culture parfois patrimoniale, mais surtout d’actualité et de modernité. D’où les « revues sonores » qui naissent en même temps que L’Avant-scène16.

22Le premier effet de ces autres modes d’existence du théâtre sur l’auteur qu’a été Anouilh est de favoriser le jeu interne à l’écriture avec une nouvelle palette vocale et orale parallèlement enrichie par le cinéma. Anouilh écrit pour un certain type de comédiens, un certain type de voix. L’Hurluberlu en est un bon exemple. En 1956-57, pendant l’écriture, il pense à François Périer pour le rôle-titre, puis à Jacques Dumesnil et à Pierre Mondy. Sainval, le directeur de la Comédie des Champs-Élysées (co-metteur en scène avec Piétri pour La Sauvage en 1945, acteur dans Ardèle en 1948, dans La Valse des toréadors en 1952) pense à Jean-Pierre Aumont. Anouilh choisit finalement Meurisse, qui vient de quitter la Comédie-Française. Il y a interprété Coriolan mais aussi le Domino de Marcel Achard. Il a joué dans de nombreux films depuis le début des années 40 : des mauvais garçons, des policiers, des figures étranges (dans Les Diaboliques de Clouzot en 1955, dans La Tête contre les murs de Franju en 1958). Il avait débuté au music-hall à Paris en 1936 comme « boy » dans une revue et présenté un tour de chant dans des cabarets parisiens. La critique, très partagée sur le texte et sur le spectacle, fait unanimement l’éloge de Meurisse17. Évoquant l’influence de la radio sur le théâtre (et du théâtre sur la radio) dans les années 50-60, Marion Chénetier-Alev cite quelques noms célèbres (Madeleine Renaud, Gérard Philipe, Monique Chaumette, Alain Cuny…) et commente : « Voix singulières, voix étranges lors même qu’elles ne sont pas étrangères, présentes à la fois dans le champ théâtral, radiophonique et cinématographique, elles ont en commun d’être peu “naturelles”, très travaillées, et “musicales”18 ». Ces qualificatifs conviennent aussi à Paul Meurisse, qui combine le ton du polar avec la diction du Français. Inversement, l’écoute de Meurisse, mais aussi d’Hubert Deschamps, autre acteur atypique présent dans le spectacle, révèle quelque chose de la « langue de théâtre » d’Anouilh et de ses brillances, qui ont besoin d’interprètes assumant ce que Jean-Marie Villégier appelle une « double fonction » : « Ces comédiens […] sont à la fois les représentants d’un personnage et les porte-paroles d’un poète19. » J’y reviendrai à propos de L’Amante anglaise, mais on peut déjà tirer de cet exemple une réflexion sur un autre apport des enregistrements de spectacles à l’étude des écritures dramatiques : l’acteur ou l’actrice peut saisir et faire saisir au moins autant que le linguiste ou l’historien de la littérature les potentialités d’un texte. Son « interprétation » en elle-même constitue sur celui-ci un éclairage essentiel.

23Le deuxième effet du disque et de la radio est une inscription originale de « la voix de l’auteur20 » dans l’œuvre. Voici le début de la présentation de L’Hurluberlu dans Théâtrorama : « L’Hurluberlu, c’est l’histoire d’une conspiration, et l’histoire d’un amour raté. […] Nous sommes à la Comédie des Champs-Élysées, le soir d’une représentation comme les autres. Le rideau va se lever sur le général en robe de chambre qu’ausculte le docteur21. » Je ne connaissais pas la voix d’Anouilh et me suis d’abord demandé de quel grand comédien-lecteur il s’agissait, avant de comprendre. Comme le speaker radiophonique lors de retransmissions de spectacles, le « narrateur » de L’Hurluberlu se manifeste de temps à autre pour décrire ce qu’on ne voit pas, mais à la différence du premier il n’est pas neutre du tout. Il a composé le texte, il a choisi les extraits, il les commente librement. Avant la dernière réplique, par exemple, il glisse cette ultime remarque : « Malgré les rires que vous avez pu entendre lors de l’audition de ce disque, L’Hurluberlu est une pièce triste. » Dans Le Loup, l’auteur avait lui-même dit le conte. Pour l’Antigone discographique de 1962 (collection « La voix de l’auteur »), il lira la totalité de la pièce. Dans la réédition récente de ce disque, Suzanne Flon, l’Ismène de la création en 1944, fait le lien avec la façon dont Anouilh lisait sa pièce aux comédiens : « C’était vraiment un régal de l’entendre. On savait tout de suite quel était le ton, le ton à donner pour les personnages22. » Les enregistrements dont nous disposons permettraient d’analyser, entre l’auteur et les acteurs, l’« intervocalité » étudiée ailleurs par Helga Finter23, intervocalité qui doit ici être prise au sens propre.

L’Amante anglaise salle Gémier

24La pochette contenant la première bobine du deuxième enregistrement de L’Amante anglaise conservée à la BnF indique la date de la représentation (le 21 décembre 1969, la « 100e ») et précise que c’est Jean Servais, et non Claude Dauphin, qui ce jour-là interprétait Pierre Lasnes (ils se relayaient dans le rôle). Une anecdote concernant cette pochette illustre deux des problèmes souvent rencontrés avec ce type d’archive : la fragilité des informations figurant sur les supports, la difficulté à identifier les sons du passé. Les bandes des deux enregistrements du spectacle (l’autre avait été effectué le 22 février de la même année) avaient été interverties, sans qu’aucun de nous ne le soupçonne, jusqu’à ce que Michael Lonsdale, qui avait joué l’Interrogateur24 de 1968 à 1989 et nous avait depuis longtemps assuré qu’il y avait eu une captation audio à Chaillot, invité à écouter notre trouvaille à la BnF, identifie dès les premières syllabes le véritable interprète, nous mettant ainsi sur la piste d’une confusion involontaire des bobines.

25Les apports des écoutes ont été nombreux, révélant par exemple que Marguerite Duras avait effectué certaines modifications majeures à la dernière minute et relançant la recherche dans plusieurs directions. J’ai choisi de revenir sur la façon dont ces enregistrements ont interrogé à la fois l’image admise de ce spectacle et la lecture « officielle » du texte. Les propos de l’auteur, du metteur en scène, des critiques, associés à la sélection de photographies publiées avaient façonné notre mémoire collective. Entendre le son des représentations de la création produisait un effet étrange, car cette mémoire se trouvait soudain confrontée à une trace « objective », qui n’était pas plus vraie, mais autrement vraie.

26Que tenait-on pour admis concernant L’Amante anglaise ? Au sujet de l’écriture de Marguerite Duras, on a parlé d’une « révolution » entre la pièce Les Viaducs de la Seine-et-Oise, dialoguée de façon classique, publiée en 1960, montée par Claude Régy en 1963, et L’Amante anglaise. Quant à Régy, le spectacle de 1968 aurait constitué « son véritable début théâtral ». Il l’a souvent dit lui-même : « À partir de L’Amante anglaise en 1968, […] la voix n’est plus celle du discours, ni celle de la conversation, ni celle de la syntaxe. […] C’est peut-être la voix du sujet de l’inconscient25. » À partir de L’Amante anglaise, pour reprendre des mots ultérieurs de Duras, « le jeu enlève au texte. Il ne lui apporte rien26. »

27Pour comprendre l’apport des documents audio, il faut se représenter les conditions particulières de la prise de son dans la toute nouvelle salle Gémier, aménagée en accord avec Claude Régy par le scénographe Jacques Le Marquet (fig.4) : le spectacle se jouait à l’avant du rideau de fer fermé, les spectateurs entourant sur trois côtés une petite estrade où se tenaient successivement Pierre Lannes (Claude Dauphin ou Jean Servais), puis Claire Lannes (Madeleine Renaud), l’Interrogateur (Lonsdale) étant assis dans la salle, fauteuil 261 avant de s’y déplacer. D’après Daniel Deshays, qui a examiné les plans techniques de Gémier et écouté un extrait de la captation, le régisseur a utilisé un seul micro, probablement un cardioïde, placé au nez du balcon. Ce type de micro capte principalement les sons provenant de l'avant, en atténuant les sons des côtés et en ne prenant pas ceux qui proviennent de l'arrière du micro. Le champ est de 90°, voire 100°. Ces conditions d’enregistrement ont légèrement déformé la voix de Lonsdale lorsqu’il se trouvait dans le public, et surtout fixé mieux que d’habitude les bruits des spectateurs : toux, rires, bravos, renforçant inversement l’effet des silences.

Fig. 4 Plan de location de la salle Gémier (TNP, Palais de Chaillot), aménagée par le scénographe Jacques Le Marquet pour L’Amante anglaise de Marguerite Duras créée par Claude Régy en décembre 1968. On voit la petite estrade entourée de sièges sur trois côtés. L’Interrogateur (Michael Lonsdale) occupait le fauteuil 261. BnF ASP

28En 1989, Régy notera que L’Amante anglaise – sa dernière reprise – est écoutée « religieusement, comme un trio de musique classique »27. Ce n’est pas du tout le cas lors de la création. L’attention silencieuse dont parle le metteur en scène n’est pas absente, mais elle n’est ni immédiate ni permanente et lorsqu’elle advient, elle tranche sur le bruit d’une salle plutôt animée et très réactive. Dans le premier interrogatoire, les réparties de Pierre Lannes, tant avec Claude Dauphin qu’avec Jean Servais, suscitent de vrais rires. Il faut dire que dans les voix de ces deux comédiens, alors bien connues grâce au cinéma, l’humour affleure. Claude Dauphin, selon Gérard Legrand, critique à Positif depuis 1962, « est à la fois romantique et cynique, nerveusement présent dans ses rôles et un peu en retrait de ses personnages, grâce à une ironie de type anglo-saxon28. » Quant à Jean Servais, ses partenaires et metteurs en scène parlent d’un « séducteur », excellent « imitateur », qui commençait par être un « amuseur ». Pendant l’interrogatoire de Claire Lannes, on rit aussi. Si Lonsdale l’emporte sur Claude Dauphin pour ce qui est de l’« ironie de type anglo-saxon », c’est sa partenaire qui amuse la salle. Claude Régy nous en avait parlé après avoir écouté les bandes. Il évoquait un ton « boulevard » : « Madeleine Renaud jouait Feydeau, expliquait-il, elle avait ce fameux “naturel”, extraordinaire, d’ailleurs29. » La voix et le jeu de Madeleine Renaud, tels que les deux enregistrements les restituent, présentent en effet ce registre, décliné en de multiples variations, comme des traces de ses emplois successifs : l’ingénue, l’amoureuse, la coquette de Marivaux ou des comédies légères – Madame Sans-Gêne en 1957 – où elle excellait. Quelque chose d’Arletty. Puis la Winnie de Oh les beaux jours, qu’elle avait créé deux ans avant sous la direction de Roger Blin.

29Donc, Madeleine Renaud joue, et Michael Lonsdale aussi. Ils s’amusent. Au fur et à mesure, cependant, la voix de la comédienne change, elle ne « joue » plus (dans le premier sens du mot), elle ne dialogue plus, elle tente de raconter, et d’abord de se remémorer, pour elle-même, comme dans une sorte de monologue.

30Ce que les captations audio nous font comprendre, c’est que le changement, la « révolution », ne doit pas être situé de façon abstraite entre Les Viaducs et L’Amante anglaise, comme s’il ne concernait que le couple formé par l’auteur et le metteur en scène, mais qu’il se produit dans le processus d’interprétation du texte par les acteurs : d’abord entre le premier interrogatoire et le second (on passe d’un théâtre à un autre) – mais sans que l’impureté (le rire, le jeu) laisse soudainement place à la pureté (le silence religieux). Le rire, le jeu sont même encore plus présents, sous des formes variées, dans l’interrogatoire de Claire Lannes, à l’intérieur duquel se situe le vrai changement. Et ce n’est pas parce que nous serions en présence d’une sorte de première ébauche, encore mal dégrossie, avant l’accomplissement à venir. La forme initiale de 1968 a été initiatrice, inspiratrice, elle a compté dans l’expérience des artistes et des spectateurs, dans ce qu’on appelle le « succès » du spectacle, dans ses extraordinaires vies scéniques et mémorielles. Le spectacle a trouvé sa force dans le mélange anormal de « boulevardier » et de « spirituel », pour reprendre des termes utilisés au sujet de Lonsdale après son décès en 2020. Comme le rappelle Claude Régy (à propos d’une photo montrant Madeleine Renaud entrant en scène dans la version de la création) : « [C]e n’est rien, cette femme debout, c’est tout le monde, n’importe qui ». Et il ajoute : « Le théâtre n’est pas pur. Il n’est ni sacré ni profane. […] Ce qui importe, c’est le passage, il ne faudrait jamais rien voir sur un théâtre que ça […]30. »

31Ce que nous saisissons par l’oreille, c’est le « passage », la venue chez l’actrice d’une « oralité », au sens qu’Henri Meschonnic, proche collaborateur de Régy depuis le début des années 1990, a donné à ce mot : « Je distingue donc l’écrit, le parlé et l’oral comme primat du rythme et invention du sujet dans et par son langage. » « C’est cette oralité, concluait-il, que Claude Régy met en lumière et en mouvement31. » Régy, sans doute, mais ici d’abord les acteurs. Qui vont faire quelque chose d’extraordinaire de la structure proposée par Duras. Madeleine Renaud, qui détestait marquer des pauses – c’est Lonsdale qui devait perpétuellement « freiner » –, se met à créer des silences, et l’Interrogateur renonce à dialoguer.

32Que cette oralité soit passée par deux comédiens initialement choisis non pas par le metteur en scène, mais par l’auteur du texte, voilà qui ouvre une nouvelle piste pour l’enquête génétique et une relecture des strates de la pièce.