Trois approches de la littérature chinoise en traduction

1Une part de la littérature chinoise s’offre aujourd’hui au comparatiste en traductions. Mais la rareté des traductions en dehors du contemporain, et l’épuisement accéléré des tirages, toujours très réduits, rendent bien difficiles l’étude et l’enseignement d’un corpus intégrant une œuvre chinoise. L’enquête dirigée par Gisèle Sapiro sur le marché de la traduction, Translatio, qui ne porte que sur la période précédant 20021, situe la littérature chinoise dans l’extrême périphérie de la littérature mondiale, montrant que les traductions y sont cantonnées aux petites maisons d’édition, à la survie fragile, et à quelques titres chez les grandes (Actes Sud, Gallimard, Seuil). Si les traductions du chinois se sont multipliées depuis lors, elles sont très vite indisponibles en dehors des bibliothèques, et extrêmement rares sont les œuvres du xxe siècle, notamment de la période moderne (années 1910 à 1930) qui restent accessibles dans une traduction ou retraduction en librairie. Quant aux œuvres classiques, qui ont connu de belles traductions dans la collection « Connaissance de l’Orient » que dirigeait Étiemble chez Gallimard, certaines restent disponibles et ont bénéficié d’excellentes traductions, mais dans des éditions coûteuses (la Pléiade ou la collection « Bibliothèque chinoise » des Belles Lettres). Cet état de fait pousse l’enseignant à choisir des œuvres qui viennent d’être traduites ou à constituer des corpus à base de photocopies et d’extraits, ce qui n’est pas satisfaisant. Pour le chercheur qui travaille sur la période moderne, qui lit le chinois mais imparfaitement – c’est mon cas –, quelle approche est ainsi envisageable ? J’aborderai ici trois possibilités, qui sont miennes à divers degrés.

Lire la « bibliothèque universelle » en français

2La première serait la lecture de ce qui est traduit et encore disponible : ce qui s’est intégré à une « bibliothèque universelle » et résonne avec le reste de la littérature mondiale. L’état de disponibilité serait en quelque sorte preuve de l’appartenance à cette bibliothèque. Mais sous ce régime, la littérature chinoise souffre d’un certain désintérêt, en comparaison avec la littérature japonaise. Si elle n’est plus ignorée aussi largement que lorsque Queneau réalisait son enquête sur la « Bibliothèque idéale », en 1956, où il n’accueillait aucun titre de littérature chinoise, elle n’a pas donné lieu, à ma connaissance, à des manifestations d’affinités littéraires aussi spontanées que la littérature japonaise. Cette dernière a en effet suscité des rencontres chez écrivains et critiques français ignorants de la langue japonaise, qu’on pense à Philippe Forest, Christian Doumet ou François Noudelmann, auteurs d’essais critiques ou esthétiques de qualité en toute méconnaissance de la langue japonaise2. L’un défend une « beauté du contresens » pour justifier ses lectures idiosyncrasiques de l’œuvre d’Oe Kenzaburo. L’autre décrit un « Japon vu de dos ».

3En ce qui concerne la Chine, je ne nie pas les rencontres profondes qu’écrivains, artistes et chercheurs aient pu connaître avec ce pays, mais la littérature moderne n’a pas donné lieu, me semble-t-il, à d’entreprise du même type. Pourtant, le sinologue Pierre Ryckmans, qui jugeait que ce qui importait avant tout n’était pas la maîtrise de la langue d’origine mais de la langue d’arrivée, concluait l’un de ses essais sur la traduction par cette invitation : « Au fond il y a tout un “Éloge du contresens” qui resterait à faire3. » Seule la poésie chinoise classique s’offre peut-être à une lecture à la fois riche et personnelle, libre du texte original, comme André Markowicz en atteste avec ses Ombres de Chine, traduction de poèmes Tang sans connaissance préalable de la langue chinoise. La rencontre littéraire au sein de cette bibliothèque universelle nécessite, dans ce premier ordre, un partage de la littérature, qui suppose que chacun dans sa langue reconnaisse l’œuvre étrangère comme intimement familière, et l’accueille.

4Une autre manière d’accéder à ce partage au-delà de l’obstacle linguistique serait de suivre la leçon que donne Jean-François Billeter, autre important sinologue et traducteur contemporain, dans deux petits textes sur la traduction de poésie classique chinoise4. Après l’avoir déclarée « impossible », il défend une méthode de transmission du texte passant par la description de l’événement qui advient dans le poème. Au lieu de le traduire, il en déplie la structure temporelle et montre par suggestion tout ce que nous pourrions partager de l’expérience du poète si nous avions, comme Li Bai par exemple, descendu le cours du fleuve Yangzi en quittant la ville de Baidi au petit matin, et entendu le cri et le chant des gibbons. Bien que pour Billeter une compréhension rigoureuse du texte, s’appuyant sur toutes les ressources exégétiques possibles, soit un préalable nécessaire à la traduction, il insiste sur l’opération, non moins nécessaire, d’« imaginer ce qui est dit », de « nous faire songeurs et laisser jouer le souvenir, les associations, l’intuition jusqu’à ce que se forme en nous la réplique, le geste ou l’image contenue dans la phrase chinoise ». Au fondement de la traduction selon Billeter, comme de la bibliothèque universelle, il y a l’idée d’un partage de l’expérience, d’une sensibilité commune et d’une expérience communicable, au-delà des différences linguistiques. Cette première approche peut être mise en tension avec une autre, moins libératrice mais qui joue vis-vis de la première le rôle d’un garde-fou.

Pratiquer une philologie composite

5La deuxième approche consisterait en une philologie hétérodoxe ou « à prothèse » ; c’est, me semble-t-il, celle que j’ai adoptée dans mon travail de thèse sur les œuvres polémiques de trois écrivains du début du xxe siècle : le « gérant » des Cahiers de la quinzaine Charles Péguy, le satiriste viennois Karl Kraus et l’auteur de zawen (brefs écrits en prose de nature polémique) Lu Xun, écrivain chinois de la période républicaine. Avec les moyens restreints qu’offre une connaissance très imparfaite de la langue chinoise, j’ai bricolé pour l’étude de l’œuvre de Lu Xun un puzzle de ressources textuelles, associant des textes traduits et leurs originaux, des textes non traduits, des gloses en langue originale et en français, tâchant d’atteindre ainsi la logique de l’œuvre. Alternant survol rapide et lecture extrêmement lente, j’ai pu parvenir à une compréhension beaucoup plus précise, des échos sémantiques d’un texte à l’autre, des jeux entre les genres, des liens chronologiques, etc.

6Deux biais cependant me sont apparus : une grande dépendance vis-à-vis de l’édition chinoise des œuvres complètes de l’auteur, très annotée ; et une clôture du champ de recherche sur l’œuvre de l’auteur, la lenteur de ma lecture ne me permettant guère de sortir de ce balisage. Au fond, je me suis familiarisée avec « le Lu Xun », tirant de la logique de l’œuvre une poétique, d’où des détails significatifs émergeaient, permettant des croisements comparatistes avec les deux autres œuvres5. Mais je n’aurais pu entreprendre dans le même temps des lectures plus panoramiques de l’époque, ou des décryptages intertextuels non signalés. Je ne donnerai qu’un exemple : malgré un séjour d’un mois à Shanghai où j’ai pu consulter les revues des années 1910 à 1930 où Lu Xun avait publié ses textes critiques (lus d’abord dans les œuvres complètes), il m’a été possible d’en tirer des analyses sur la disposition, l’importance des jeux graphiques, la nature des différents lieux d’inscription des textes (revues, grande presse commerciale…) ; mais je n’ai pu entreprendre une lecture croisée des textes de mon auteur et des autres textes de la revue, en raison de la lenteur avec laquelle je déchiffrais les caractères non simplifiés.

7En revanche, l’approche micro-textuelle dans les limites de l’œuvre offre des effets de lecture saisissants, dont je prendrai un petit exemple. Lu Xun a développé une théorie de la traduction « dure », s’opposant au principe de « fluidité », d’élégance, attendu ordinairement d’une belle traduction. Ses contemporains ont pu lui reprocher un penchant au mot-à-mot, à la traduction littérale, déclarant par exemple que le traducteur semblait suivre avec le doigt les mots un par un, comme un écolier qui déchiffre. Les textes où Lu Xun aborde la traduction sont eux-mêmes passés en traduction, et ont été analysés dans le cadre d’études portant sur la traduction, les échanges culturels ou la littérature mondiale. Mais en reconstituant le puzzle de l’œuvre et en collationnant traductions et originaux, ou encore en confrontant ces textes à la traduction des textes voisins (parus dans les mêmes mois, dans les mêmes lieux d’édition) non traduits, je me suis rendu compte que ce n’était pas une notion purement traductive que développait Lu Xun. Le terme qu’il emploie, shun, est, comme la plupart des monosyllabes chinois, très polysémique. Dans des textes immédiatement voisins, c’est un mot qui prend un sens politique : traduit par « fluide » quand il s’agit de traduction, il peut se traduire par « soumis » quand il concerne la situation politique de la Chine face au Japon au début des années 1930. Lu Xun prône la traduction « dure » pour faire exister la langue de l’autre au sein de la littérature et de la pensée chinoise, et pour modifier la langue et la pensée de la Chine, la faire entrer dans la modernité ; et tout en s’opposant à la fluidité qui assimile le texte étranger et le coule, ni vu ni connu, dans la langue d’arrivée, il vilipende la souplesse et les compromis du gouvernement nationaliste face au grignotage du territoire chinois par le Japon6.

8Sans aller plus loin dans l’analyse de cet exemple, revenons-en à la méthode. Cette approche continue à prendre la traduction pour une béquille ou, mieux, une prothèse, et pose un problème de rythme et de rendement évident, sans compter les autres biais que j’ai mentionnés. Elle passe aussi très mal dans l’enseignement, alliant un objectif de micro-lecture à une connaissance de la langue chinoise qui n’est ni celle de l’étudiant en études chinoises, ni celle de l’étudiant de lettres modernes. Enfin, cette approche n’est plus utile dès lors qu’on quitte la clôture d’une œuvre singulière (peut-être est-ce en littérature la seule clôture herméneutique légitime, mais je laisse cette question en suspens).

Lire avec les traductions

9Après la bibliothèque universelle et la philologie à prothèse (prothèse pour temps mondialisé, prothèse du nouveau paradigme éditorial), la troisième proposition que j’aimerais évoquer est celle de la « lecture traductive » – que Mathieu Dosse, à la suite de quelques autres dont Antoine Berman, a promu dans son ouvrage de 2016, Poétique de la lecture des traductions. La lecture traductive, que Mathieu Dosse distingue de la lecture en traduction, suppose de lire de manière transtextuelle, avec la traduction : lire le texte traduit, dans son double sens, texte original traduit et traductions. Elle procède du collationnement des traductions et retraductions d’une œuvre, avec pour visée la micro-lecture, non afin de juger ces traductions et leur performance ou degré de fidélité, mais dans l’idée d’éclairer la poétique de l’œuvre elle-même : « Ce sont les traductions, mises en regard les unes des autres, qui mettent au jour, à elles seules, la poétique d’un texte original absent7. »

10J’étais sceptique au départ, pour le chinois, quant à cette approche qui me semblait antithétique à l’effort herméneutique qui fait fructifier la connaissance linguistique en cassant progressivement la coquille d’obscurité du texte. Cette approche suppose du reste l’existence d’un certain nombre de traductions, soit diachroniques soit synchroniques, en une langue ou en plusieurs, et il me semblait que les œuvres chinoises étaient trop rarement disponibles en plusieurs traductions françaises ; je me disais qu’à chercher, comme Mathieu Dosse le fait pour Grande SertãodeJoão Guimarães Rosa, des traductions non seulement françaises, mais anglaises, allemandes, russes, suédoises, je buterais rapidement sur de nouveaux obstacles, les traductions les plus significatives des œuvres chinoises ne pouvant manquer d’exister en japonais, voire en russe. Si Mathieu Dosse affirme qu’il est facile d’acquérir les bases de toutes les langues, cela l’est sans doute plus pour le néerlandais et l’italien que pour le russe et le japonais. Et surtout, il me semblait problématique, du point de vue de la méthode de la lecture ou de la critique traductive, de laisser de côté l’ensemble des exégèses et paratextes en langue originale. La tradition chinoise est une tradition exégétique, qui s’est prolongée dans la littérature moderne, et dont on trouve les traces dans les traductions d’universitaires sinologues, qui sont adossées à des appareils de notes proliférants8, allant à l’encontre du dicton « la note de bas de page est la honte du traducteur ». Faut-il les inclure à la lecture transtextuelle ?

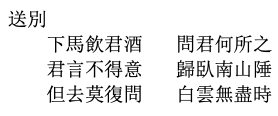

11Ces réserves bien pesées, l’approche de Mathieu Dosse était suffisamment rare – dans sa prise en compte de textes en langues mal maîtrisées, voire inconnues9 (ce qui le distingue de la critique de traductions inaugurée par Antoine Berman), mais aussi de textes du xxe siècle, pas nécessairement canoniques10 – et suffisamment orientée vers des questions de poétique et non de pure traductologie, pour que je tente l’expérience. Sans compter l’encouragement qu’a représenté le volume de traductions de poèmes Tang par André Markowicz, dont on sait que, s’il est le traducteur éminent de Dostoïevski, il ne parle pas un mot de chinois. En partant de l’entreprise audacieuse d’André Markowicz, on peut voir apparaître tout l’intérêt de la critique traductive. Comme lui, appuyons-nous (non pour retraduire, comme il le fait, mais pour mieux lire en traduction) sur trois traductions françaises du poème « Adieu » de Wang Wei (il en existe bien d’autres) :

Adieu

Vous êtes descendu de cheval, je vous ai versé de mon vin ;

Je vous ai demandé où vous vous en alliez.

Vous m’avez dit votre désillusion,

Que vous alliez vous retirer sur les pentes des Monts du Sud.

Allez, je n’ai plus de questions à vous poser ;

Sans fin là-bas s’étirent les nuages blancs11…

En raccompagnant quelqu’un qui part

Descendez de cheval et veuillez boire du vin.

Je vous demande : où allez-vous ?

Vous dites : n’ayant pu réaliser ce que je désirais,

Je retourne m’allonger au pied des monts du Sud.

Je ne vous demande plus rien, partez là

Où les nuages blancs ne s’épuisent jamais12.

Adieu

Je descends de cheval, vous offre à boire,

Et vous demande : « Où voulez-vous aller ? »

Vous dites : « Mes projets étaient illusoires ;

Au pied du Mont du Sud, je rentre me reposer. »Alors partez maintenant, assez de questions !

Les nuages blancs défilent sans fin à l’horizon13…

12Et ici la version de Markowicz :

Adieux

Descendre de cheval offrir à boire

Interroger : où pensez-vous partir ?

Vos projets dites-vous ont fait faillite

Partez ami – les mots sont inutiles

Les nuages sont blancs à l’infini14

13Littéralement, ce dernier texte inclut ses « sources », qui sont citées comme suit, mais sans que le lecteur puisse s’y référer facilement dans le temps de sa lecture d’Ombres de Chine :

Français :

- Carré

- Chang/Drivod

- Cheng/Collet

- Tchang Fou-jouei/Diény

- Pimpaneau

- Roy

Anglais :

- Hinton

- Johnston

- Minford/Lau

- Giles

- W. J. B. Fletcher

- Watson

- Owen

- Payne

- Robinson

- Wang/Walmsley

- Yip

- Yu

Russe :

- Guitovitch

Trois Cents Poèmes Tang :

- Bynner

- Herdan

- Xu Yuan-zhong

- Harris

- Benedikter15

14Les choix des traducteurs signalent plusieurs aspects fondamentaux du poème : d’abord l’indistinction entre les deux protagonistes de ces adieux. Si l’on n’ajoute pas de pronoms personnels ou de structure exprimant un échange, comme le font Tchang Fou-jouei (et Jean-Pierre Diény) et Jacques Pimpaneau (« Vous êtes descendu de cheval, je vous ai versé de mon vin », « Descendez de cheval et veuillez boire du vin »), mais que l’on favorise la traduction hermétique et agrammaticale de Markowicz, « Descendre de cheval offrir à boire », on met en lumière la proximité et le caractère interchangeable du « je » poétique et de l’ami qui part, et qui est un autre soi-même. La scène d’adieu suppose que l’un descende de cheval et que l’autre lui offre à boire et l’interroge sur sa destination, mais le poète est aussi cet ami qui s’éloigne et dont il a partagé la destinée malheureuse. De même, il suffit de lire plus loin que l’ami part « se retirer sur les pentes du Monts du Sud » (Tchang), ou s’« allonger au pied des monts du Sud » (Pimpaneau) pour entendre, dans ce qui est peut-être un faux sens, que ce voyage entrepris suite à des « désillusions » (dans la vie politique sans doute) est un exil, à la fois refuge et mort ; idée confirmée par les nuages blancs qui s’étendent à l’infini dans le dernier vers, et qui sont peut-être, comme le mentionnent les notes de l’une des traductions, les nuages de la pérégrination spirituelle, signes de la liberté reconquise, mais sans doute aussi du deuil et d’un épuisement de la vie. Le caractère allusif et dense de la poésie classique chinoise ne peut qu’engendrer de tels écarts de traduction, dans lesquels le commentaire traductif trouve sa source. J’ai été surprise de trouver non moins d’intérêt au commentaire de traductions de textes modernes.

15L’incipit de la célèbre nouvelle de Lu Xun A Q zhengzhuan 啊Q正传,« La Véridique histoire d’Ah Q », offre ainsi quelques surprises. Récit en langue vernaculaire publié en 1921 en revue puis dans le recueil Nahan 呐喊 (« Cris »), cette nouvelle marque le début de la littérature moderne chinoise, et est l’un des rares textes chinois présents dans les anthologies nord-américaines de littérature mondiale pour le xxe siècle. C’est Fredric Jameson en particulier qui l’a fait entrer dans les théories occidentales en 1986, par le biais d’un article qui fera ensuite l’objet de nombreuses discussions : « Third World Literature in the Era of Multinational Capitalism »,où il fait l’hypothèse que toutes les fictions modernes du Tiers-monde doivent d’abord être décryptées comme des allégories nationales16. « Ah Q » en fait partie, qui avait connu dès les années 1920 une traduction française (par Jing Yinyu, traducteur de Romain Rolland en chinois, dans Europe en 1926) et anglaise, puis de nombreuses retraductions jusqu’à aujourd’hui. Jameson ne s’intéresse pas aux traductions ni au texte en tant que tel mais au contenu de la fiction. Mais l’existence de ces traductions plurielles a intéressé dès les années 1990 la sinologue et traductrice Michelle Loi, qui en fait la liste sans toutefois les commenter ; une thèse de doctorat17 et plusieurs articles18 ont pu être consacrés aux traductions de Lu Xun en France (1926-2015) ; à Hong Kong, une thèse a été consacrée aux traductions anglaises de Lu Xun (avant 1949)19. Ces travaux s’intéressent en particulier aux prismes idéologiques et politiques selon lesquels la nouvelle a été traduite pendant la période maoïste.

16J’ai donc testé la critique traductive, en collationnant les premiers chapitres de quatre traductions françaises20 et une édition en langue originale21 de « La Véridique histoire d’Ah Q ». Notons que la traduction de 1926 avait abandonné ce chapitre introductif extrêmement réflexif, où Lu Xun convoquait nombre de références classiques chinoises, et que mon collationnement n’est ni exhaustif22, ni plurilingue, contrairement à ce qu’a réalisé Mathieu Dosse. Il suffit cependant pour montrer l’intérêt de cette approche. Sans reprendre le détail de toutes les remarques qui peuvent être faites sur ces traductions, je soulèverai trois points.

17Premièrement, il est frappant d’observer la quantité très variable de notes dans les éditions françaises, qui s’accroît au fil du temps (mais pas systématiquement), et de remarquer qu’il n’y a pas moins de notes dans l’édition chinoise illustrée de 2013. La traduction de Sebastian Veg utilise de très près les éditions chinoises annotées. Les notes françaises comme chinoises affichent non seulement l’origine des expressions entre guillemets, autant de citations classiques dont Lu Xun truffe ses textes, que l’effet ironique ou satirique de certaines tournures. En un sens, la nouvelle demande au lecteur chinois autant de déchiffrage qu’au lecteur de la traduction française. Mais ces indices de distanciation ironique avec la culture classique disparaissent parfois de la traduction française, comme la première expression « liyan », que Martine Vallette-Hémery traduit par « m’immortaliser par mes écrits », sans note, Michelle Loi par « un fondateur de mots », avec note, Veg par « paroles impérissables », avec note, tandis que les deux autres traductions (dont la seconde semble n’être qu’une révision de la première) lissent le texte : « je n’étais pas de ces écrivains dont le nom passerait à la postérité », « je ne suis pas de ceux qui écrivent pour passer à la postérité » :

我要给阿Q做正传,已经不止一两年了。但一面要做,一面又往回想,这足见我不是一个“立言”[1]的人,[...]

Voilà plusieurs années que je veux raconter la véridique histoire d’Ah Q. Mais il me suffit d’y songer un peu sérieusement pour voir que je ne suis pas homme à « m’immortaliser par mes écrits » [...] (Martine Vallette-Hémery)

Ce désir d’écrire la biographie d’A Q, ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il m’habite. Mais j’avais beau vouloir m’y mettre, j’ai longuement tardé, tant j’avais crainte d’apporter, ce faisant, la preuve que je ne suis pas un « fondateur de mots* » [...] (Michelle Loi)

J’avais pour projet d’écrire une édifiante histoire d’a-Q, et ce depuis plusieurs années. Cependant, vouloir l’écrire n’est pas tout, et je tournais et retournais l’idée dans ma tête, ce qui montre bien que je ne suis pas capable de tracer des « paroles impérissables* ». (Sebastian Veg)

Il y a des années que je veux écrire la véritable histoire de Ah Q, mais quoique décidé à entreprendre ce travail, j’hésitai longtemps, car c’était prouver que je n’étais pas de ces écrivains dont le nom passerait à la postérité. (Trad. sans nom, Stock, 1981)

Il y a des années que je me propose d’écrire la véritable histoire de Ah Q, mais quoique décidé à le faire, j’ai longtemps hésité, ce qui prouve que je ne suis pas de ceux qui écrivent pour passer à la postérité. (Trad. sans nom, Sillage, 2017)

18La citation de Confucius dans le paragraphe suivant (« ming bu zheng ze yan bu shun ») est si célèbre qu’elle ne saurait être effacée, d’autant qu’elle est introduite par l’expression canonique « kongzi yue », qui associe le nom de Confucius à un verbe de la langue classique, « yue ». D’où le choix de Veg, « Le Maître dit », là où les autres traducteurs renvoient plus explicitement à Confucius (kongzi) :

然而要做这一篇速朽的文章,便然到万分的困难了。第一是文章的名目。孔子曰,“名不正则言不顺”[2]。这原是应该极注意的。[...]

Pourtant, dès que je veux tracer le premier mot de ce non-immortel récit, je me heurte à d’innombrables difficultés. La première concerne le titre. Comme dit Confucius : « Si le nom n’est pas adéquat, le langage est incohérent. » Et il convient de s’y conformer à la lettre. [...] (M. Vallette-Hémery)

Je n’avais pas plutôt pris le pinceau pour écrire cet ouvrage voué à un prompt oubli que j’éprouvai mille difficultés. La première fut de lui trouver un nom. Confucius a dit : « Si le titre n’est pas convenable, les paroles sont sans valeur », et c’est un principe à observer scrupuleusement. [...] (Trad. sans nom, Stock, 1981)

Mais dès que j’eus pris le pinceau pour rédiger cette œuvre dépourvue du pouvoir de rendre éternel, je rencontrai mille difficultés. La première, ce fut le titre. Confucius a dit : « Si la dénomination n’est pas correcte, la parole est sans portée. » Or, voilà un point qui exige la plus grande attention. [...] (M. Loi)

Cependant, m’étant résolu à écrire ce texte périssable et prenant ma plume, je ressentis l’immense difficulté de la tâche. D’abord se posait le problème de savoir quel nom donner au texte. Le Maître dit : « Si les noms ne sont pas corrects, les mots sont sans objet*. » C’est un point auquel il faut accorder la plus grande attention. [...] (S. Veg)

J’avais à peine pris le pinceau pour écrire cet ouvrage voué à un oubli rapide que j’éprouvai mille difficultés. La première fut de lui trouver un nom. Confucius a dit : « Si le titre est inconvenant, les mots sont sans valeur », et c’est un principe à observer scrupuleusement. [...] (Trad. sans nom, Sillage, 2017)

19Cette dernière citation renvoie à la célèbre formule confucéenne dite de la rectification des noms. Elle est ici appliquée au titre de la nouvelle, en français « La Véridique histoire/biographie d’Ah Q ». Mais aucun des traducteurs ne peut restituer le fait que le caractère qui est traduit par « adéquat », « correct » ou « convenable » est le même zheng 正que dans le titre original de la nouvelle (zhengzhuan 正传, « véridique », « véritable » ou « édifiante »), nouvelle dont le statut est ainsi questionné. J’ajouterais que dans la deuxième section de la formule, c’est le shun 顺 (également présent dans la « traduction fluide » abordée plus haut) que critique Lu Xun : il signifie ici « non cohérent », « sans valeur », « sans portée », « sans objet » … En somme, Lu Xun lance d’emblée un défi à la traduction, critiquant par cette citation ironique l’idée même que l’on puisse fixer des titres ou des noms « corrects », une fois pour toutes, et qui garantissent la transmission des paroles, du langage. « C’est un principe à observer scrupuleusement » : la phrase qui commente cette citation de Confucius peut sembler à première lecture anodine. Mais la traduction de Martine Vallette-Hémery fait transparaître l’ironie, par une sorte de sur-traduction, ou de bonheur de la traduction : « il convient de s’y conformer à la lettre ». Dans le texte chinois il n’y a bien sûr pas de « lettre », mais dans ce contexte de discussion sur les moyens du langage, et sur l’impossible transcription du réel chinois dans le carcan des sinogrammes classiques, cette traduction n’est pas sans sel.

20Deuxièmement, la comparaison des traductions fait émerger l’ambivalence de la posture énonciative du narrateur. Entre la langue précise mais un peu scolaire de Martine Vallette-Hémery et la langue plus fluide et familière du traducteur de l’édition Stock, l’ambivalence du chinois vernaculaire se concrétise : cette langue (le baihua) dite aussi « orale », et promue par les écrivains modernistes des années 1910, s’est révélée dans l’histoire du xxe siècle au moins aussi élitiste que le chinois des romans classiques, tant ses efforts pour intégrer la grammaire des langues européennes étaient contraires aux traditions de lecture populaires. Sans évaluer la pertinence du ton choisi par chaque traducteur, on peut considérer que le ton érudit, pseudo-scientifique convient aussi bien que le ton plus familier, le narrateur acceptant, dans ce premier chapitre, l’accusation qui lui est faite d’écrire dans la langue des tireurs de pousse comme un inculte. Ainsi se dégage le ton pseudo-ethnographique de cette nouvelle, pour reprendre une analyse faite par Pascale Casanova des récits brefs de Kafka23.

21Troisièmement, la critique traductologique de cette introduction peut mener très efficacement à l’analyse des enjeux des débats linguistiques de l’époque, dans la mesure où le narrateur de ce premier chapitre se confronte au problème du nom de son personnage et de sa transcription. « Ah Q » est un intraduisible : il est formé d’un préfixe familier oral « ah », qu’on accole dans le sud de la Chine aux prénoms des enfants ou des gens qui vous sont proches (Sebastian Veg le compare dans sa note à l’article défini « la Marie », « le Charles »), et de la lettre Q, capitale en majuscule de l’alphabet latin, dont l’étrangeté initiale est invisibilisée par la traduction. Ce nom est aussi imprononçable pour le lecteur. Le narrateur explique que son personnage a mené une vie trop misérable et anonyme pour que son nom usuel (Ah Gui) soit transcrit par des caractères homophones courants, dont le sens ne convient pas à l’être misérable qu’il a été (le gui de la « richesse », le gui du cannelier). Il transcrit alors en alphabet latin la prononciation [kʷəi]24 :

第三,我又不知道阿Q 的名字是怎么写的,他活着的时候,人都叫他阿Quei,死了以后,便没有一个人再叫阿Quei了,那里还会有“著之竹帛”[12]的事。[...]

22Cela pose un problème insoluble aux traducteurs :

Troisièmement, je ne sais pas comment écrire le prénom Ah Q. De son vivant, on l’appelait « Ah Quei », mais après sa mort, on n’a plus prononcé son nom, et on l’a encore moins « transcrit sur le bambou et la soie ». [...] (M. Vallette-Hémery)

Troisième difficulté, je ne sais pas comment s’écrit son nom. De son vivant, tout le monde l’appelait Ah Quei, mais après sa mort, personne ne prononça plus son nom, et encore moins fut-il « gardé sur des tablettes de bambou et sur la soie » *. [...] (Trad. sans nom, Stock, 1981)

Troisième difficulté : je ne sais pas non plus comment s’écrit le prénom d’A Q. De son vivant, tout le monde l’appelait A Quei12. Après sa mort, on cessa de le prononcer et a fortiori ne l’a-t-on pas « écrit sur le bambou et la soie ». [...] (M. Loi)

En troisième lieu, je ne savais pas comment écrire le nom d’a-Q. De son vivant, tout le monde l’appelait a-Quei11, après sa mort plus personne n’utilisa ce nom, et encore moins ne « l’inscrivit sur le bambou et la soie12 ». [...] (S. Veg)

La troisième difficulté, c’est que je ne savais pas comment écrire son nom. De son vivant, tout le monde l’appelait Ah Gui, mais plus personne ne prononça son nom après sa mort, et il n’était pas de ceux dont le nom est « gardé sur des tablettes de bambou et sur la soie5 ». [...] (Sillage, 2017)

23Le système de transcription actuel du chinois, appelé le pinyin, transcrirait aujourd’hui ce même son en « gui » (comme la traduction parue aux Éditions Sillage). Mais l’initiale ne peut devenir « G », pas plus que « K » comme dans d’autres transcriptions françaises : la graphie du Q fait en effet apparaître la tête et la natte du personnage, natte qui constitue un enjeu symbolique crucial de la révolution de 1911 et de cette nouvelle. En outre, une fois réduit à l’initiale, le nom prononcé [kʷəi] devient « Q », qu’il faut, dans l’original chinois, prononcer à l’anglaise : [kjuː], ce qui fait encore entendre la « queue » (natte). En français, le lecteur ne sait pas que ce « Q » appelle une prononciation anglaise, et perd ce double sens. Le texte de Lu Xun mentionne justement les systèmes de transcription (zhuyin zimu,romanisation, latinisation) discutés parmi les linguistes et les lettrés de l’époque, et dont certains tentent de transcrire également la prononciation des tons, tandis que d’autres y renoncent25. Or, le narrateur de notre nouvelle, en choisissant la transcription latine, renonce aux tons de la langue chinoise. Les caractères (gui de richesse, gui de cannelier) qu’il a rejetés sont tous deux du quatrième ton, mais en l’absence de précision, la transcription peut aussi bien renvoyer à un caractère gui du premier, deuxième ou troisième ton, ce qui fait surgir des effets de lecture nouveaux. De fait, la dernière phrase du premier paragraphe est la suivante :

[...] 而终于归结到传阿Q,仿佛思想里有鬼似的。

[…] et, pour en revenir à l’histoire d’Ah Q, je me demande quel démon me pousse à vouloir la raconter. (M. Vallette-Hémery)

Malgré tout, l’idée d’écrire l’histoire de Ah Q me poursuivait ; c’était une véritable hantise ! (Trad. sans nom, Stock, 1981)

Cependant, pour en revenir à la biographie d’A Q, mon désir de l’écrire avait fini par devenir une véritable hantise, à laquelle je cédai. (M. Loi)

[...], donc pour en revenir à mon projet d’écrire la biographie d’a-Q, c’est bien que je devais avoir l’esprit taraudé par un démon. (S. Veg)

L’idée d’écrire l’histoire de Ah Q me poursuivait malgré tout ; c’était une véritable hantise ! (Trad. sans nom, Sillage, 2017)

24En lisant ces différentes traductions, la formule finale crée un sentiment d’étrangeté : le démon, qui passe inaperçu à la lecture d’une seule traduction, apparaît soudain comme un être de chair, et rappelle celui de Baudelaire dans « Assommons les pauvres26 » : un démon non pas prohibiteur comme le démon socratique mais « grand affirmateur », « Démon d’action » ou de « combat ». Or, si l’on revient au passage en chinois, celui-ci emploie justement deux caractères qu’on prononce gui : ce qui « revient », ou « poursuit » le narrateur (comme traduit le traducteur de Stock) guijie 归结, c’est le « démon » gui 鬼 le poussant à écrire la biographie de cet a-G, personnage impossible de la littérature chinoise. Et on prolongerait cette trouvaille par une comparaison des enjeux du poème en prose de Baudelaire « Assommons les pauvres » et de la nouvelle « Ah Q », biographie d’un être misérable, qui se laisse assommer par les autres et par le cours de l’Histoire, et se console en transformant mentalement ses défaites en victoires.

25En conclusion, je dirais simplement qu’à l’effort de l’aspirant sinologue pour accélérer sa lecture de la langue originale, il est parfois bon de préférer la recherche de tactiques pour ralentir la lecture de la langue traduite. Les trois approches que j’ai distinguées (la bibliothèque universelle, une philologie composite, et la critique traductive) se complètent évidemment.