Le monodrame : brève histoire d’un genre méconnu

1Le terme « monodrame » est ignoré de nombre de dictionnaires — comme Le Larousse du xxe siècle (1989) ou Le Grand Robert (1989) — malgré son attestation indubitable dans les titres ou les sous-titres de plusieurs œuvres. Ce mot composé, mono et drame, semble lier une caractéristique scénique (un seul acteur) au genre bien connu du drame, mais cette étymologie spontanée ne correspond pas à l’usage, car le mot drame relève du sens qu’il prend dans mélodrame, où la dimension musicale s’impose. La banque Frantext donne la définition suivante :

Monodrame, subst. masc. Œuvre dramatique unissant la voix parlée (le chant étant exclu) et une musique instrumentale évocatrice, écrite pour un unique acteur et souvent un chœur (d’apr. Mus. 1976). J’ai fini mon monodrame [...] et retouché ma Symphonie fantastique (Berlioz, Souv. voy., 1869, p. 38). Ce monodrame [de Joaquin Nin] [...] condense la matière de tout un ballet (Levinson, Visages danse, 1933, p. 170).

2Le monodrame serait donc un genre musical, donnant à entendre une voix unique, pas nécessairement chantée, inscrite dans, ou alternant avec, des morceaux de musique instrumentale ou chorale, composés pour l’occasion ou repris d’airs existants. La dimension musicale le distingue du monologue, qui n’est pas chanté1. La voix singulière le distingue du mélodrame. Toutefois le mot n’est pas lié à une pratique stabilisée à travers l’histoire. Il a pris des sens différents, rendant parfois facultative la présence de la musique ou celle de la voix, celle d’un acteur unique, ou même de la scène. Il comporte par contre souvent une dimension gestuelle, pantomimique, qui le lie au « mimodrame », voire à la danse. En outre, il paraît inclure toujours une tension dramatique, une montée en puissance, que la définition classique semble ignorer. En une période au moins de son histoire, le monodrame a incarné une parole théâtralisée, une performance d’écrivain, d’autant plus intéressante qu’elle n’a pas été sans relation avec l’histoire du théâtre symboliste. La présente contribution s’efforce de baliser quelques-uns des usages de ce mot du xviiie siècle à nos jours.

De Rousseau à Berlioz

3L’histoire commence sans doute avec Jean-Jacques Rousseau qui écrit vers 1762 un petit drame en une seule scène, pour un personnage, Pygmalion, et une statue, Galatée. Celle-ci s’agite sous son voile à chaque coup de ciseau de l’artiste, mais elle ne prononce que quelques mots qui achèvent l’œuvre : « Moi… C’est moi… Ah ! Encore moi. » Pygmalion est considéré comme le premier des mélodrames musicaux. Il est également une réflexion sur l’esthétique de l’imitation : l’image (la statue) n’y est pas conçue comme le reflet d’une beauté parfaite, idéale (platonicienne), mais elle est au contraire un modèle pour le réel, et un modèle qui procède du désir humain. La statue est une extériorisation des fantasmes de son créateur. La pièce est donc aussi une des premières figurations dramatiques de la notion d’intériorité créatrice.

4Le manuscrit de Rousseau comporte des repères pour une partie musicale. En 1770, l’auteur rencontre à Lyon le musicien Horace Coignet à qui il confie le soin de composer cette musique. Il ajoutera d’ailleurs lui-même deux des vingt-six ritournelles, peut-être pour ne pas être réduit au seul rôle de librettiste. L’œuvre fut exécutée en représentation privée, le 19 avril 1770 à l’Hôtel de Ville de Lyon. Elle fut ensuite jouée en Europe, avec succès, notamment à Bruxelles en 1772. La partition en a été retrouvée en 1995 à la Bibliothèque Municipale d’Avignon par la musicologue Jacqueline Waeber, qui en réalisa une édition critique, publiée par le Conservatoire de Genève en 1997.

5Rousseau n’utilise pas le terme de monodrame. Mais le fait qu’il écrive un monologue destiné à la musique n’est pas indifférent. « Cette forme d’expression théâtrale a une incidence structurelle fondamentale pour expliquer la cristallisation de la forme mélodramatique » écrit Jacqueline Waeber2. Elle déplace en effet la tension entre texte et musique dans le registre de l’intériorité dont le romantisme fera le centre de son analyse des passions.

6Le discours de Pygmalion n’est pas non plus un monologue traditionnel parce qu’il suit une temporalité longue, on pourrait presque écrire « romanesque », et non pas le fil d’une pensée bornée dans le temps. Le monologue épouse dans une prose volontairement hachée l’évolution créatrice de l’artiste ; il est rythmé par des didascalies explicites : Transport ; Avec un enthousiasme plus pathétique ; Excès d’accablement ; Vive indignation…. ; c’est pour désigner ce rapport à une temporalité et à une situation spécifiques qu’il fallait inventer un concept nouveau. Par ailleurs, chez Rousseau, « la musique instrumentale est le prolongement non verbal du discours de Pygmalion3 », et c’est en cela aussi que sa pièce annonce directement les recherches que Berlioz désignera par le terme de monodrame en 1855.

Scène de Pygmalion par Renouard, gravé par Le Mire, dans Œuvres complètes, XVI, Paris, Champion, 2012.

7Parallèlement à cette innovation française, le monde germanique voit aussi éclore des monologues mélodramatiques. Tel est le cas de Georg Anton Benda, musicien de Bohème, dont les longs récitatifs en prose alternant avec de la musique dans Ariane à Naxos (1775) ou Médée (1775) firent sa réputation. L’idée d’un « flux de conscience » du personnage en proie à ses passions est déjà bien présente. Ariane est sous-titré : duodrama. En 1779, Benda compose une nouvelle musique pour la pièce de Rousseau (Pygmalion, ein Monodrama). En 1814, Goethe précise pour sa part que Proserpina, la pièce qu’il confie à son musicien Eberwein, est également un « monodrame ».

8Pour Goethe, le mot est devenu une évidence conceptuelle. Il est à ce point adopté qu’il n’hésite pas à l’utiliser pour commenter l’histoire du théâtre français. C’est ainsi qu’il qualifie les pièces d’Alexis Piron de monodrames parce que l’action et la parole n’étaient permises qu’à un seul acteur. De fait, en 1719, un arrêt de la cour pris à la demande de la Comédie-Française, avait interdit tous les spectacles forains, les marionnettes et les danseurs de corde exceptés. Francisque Molin, dit Francisque, un des directeurs de la Foire directement atteint par cet arrêt, avait obtenu de pouvoir faire parler un seul acteur, et donc de réduire ses pièces au seul monologue. Piron écrivit pour lui Arlequin-Deucalion, qui est un monologue (et sous-titré tel), auquel s’ajoutent deux voix inattendues : celle d’un perroquet et celle d’un polichinelle de bois. Le cas n’avait pas été prévu dans le cadre des interdictions et la pièce fut créée le 25 février 1722 avec un grand succès. Sous la plume de Goethe, ce monologue est devenu spontanément un monodrame4.

9Pourtant le mot existait déjà en français, mais il désignait de petites pièces musicales galantes. C’est le cas des œuvrettes de Edme-Louis Billardon de Sauvigny (1736 ?-1812), auteur dramatique, librettiste, poète et polygraphe, censeur royal (1776-1788) et futur officier militaire sous la Révolution. On lui doit au moins trois monodrames5 :

10Le jeune seigneur bien poli. Monodrame (p. 41-52, 4 p. d’« Airs Détachés »). Ce monologue d’un acteur-chanteur comporte une part de pantomime. Un jeune seigneur fait halte dans une hostellerie de province. Une servante le trousse littéralement. Au second acte, l’acteur se borne à parler et à mimer ; l’orchestre assure le commentaire.

11Dans l’édition, des points de suspension marquent la place de la musique, notée séparément. L’auteur précise d’ailleurs : « Les points marquent les silences de l’acteur qui parle ou qui chante, et les endroits où l’orchestre entre en conversation avec lui. C’est ce qui différencie les Mélodrames et les Monodrames de tous les autres drames. Plusieurs savants croient cette heureuse invention renouvelée des Grecs […] Cette question est, à ce que l’on assure, la matière d’une très importante dissertation maintenant sous presse. » (p. 41-42, orthographe modernisée).

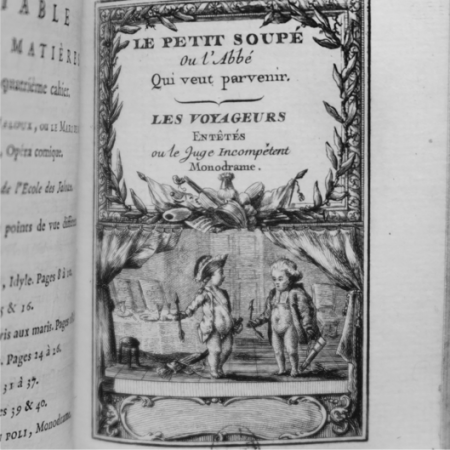

12Les voyageurs entêtés, ou le juge incompétent, monodrame (p. 47-54). Autre saynète galante, mimée par plusieurs acteurs ; un seul parle.

13Madame Collet-montée ou le jeune homme bien corrigé, monodrame (p. 33-40) avec quatre pages d’airs écrits par l’auteur. C’est le monologue en vers d’un acteur contrefaisant trois personnages, le mari, la femme et l’amant. Pour prouver la fidélité de son épouse, le mari raconte comment il a une nuit surpris un voleur venu prendre le « bijou » de son épouse ; il lui fait un sermon et se réjouit naïvement de l’avoir moralisé. Il est évidemment le seul à ne pas comprendre l’indiscrétion dudit bijou.

14Ces pièces musicales étaient sans doute destinées à être jouées entre les petits opéras comiques que contient le recueil ou à leur suite. Le monodrame est ici une sorte de réduction d’opéra-comique pour une seule voix qui dialogue avec un orchestre, chante parfois, et mime souvent. Parce qu’il est clairement un genre mineur, il convient aux scènes galantes, voire érotiques.

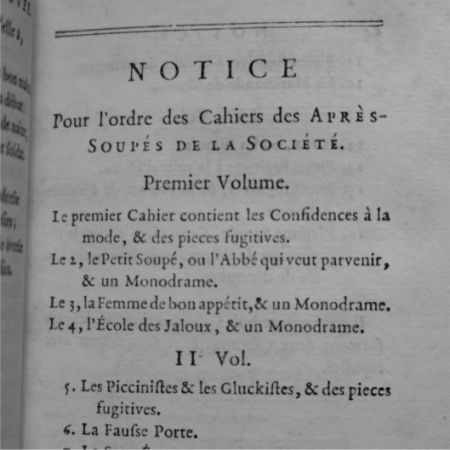

Les Après-Soupés de la société, petit théâtre lyrique et moral sur les aventures du jour.

15Abordons maintenant à l’âge romantique. On sait qu’en septembre 1827, Delacroix, Hugo et Berlioz, entre autres, découvrent Hamlet à l’Odéon joué par des comédiens anglais ; chacun pour sa part sera profondément marqué par le jeu intériorisé et violent de ces acteurs, qui n’a plus rien à voir avec la déclamation française, et avec eux toute l’histoire du romantisme français s’en verra marquée en profondeur. Au centre de ce bouleversement, il y a le corps du comédien, devenu instrument dans sa totalité et non plus simple support d’une voix ; les pleurs sont réels, ou du moins paraissent tels, le jeu semble spontané, vécu ; le trivial apparaît sans fards, le réalisme prend la place des conventions anciennes.

Harriet Smithson dans le rôle d’Ophélie dans Hamlet (http://www.hberlioz.com/Paris/BPOdeonF.html)

Berlioz, Le retour à la vie (partition et texte, document Gallica)

16Parmi les œuvres réalisées dans le droit fil de cette découverte se place Lelio ou le Retour à la vie d’Hector Berlioz. L’œuvre est composée en 1831 lors d’un séjour en Italie, et créée au Conservatoire de Paris le 9 décembre 1832 sous le titre « Le retour à la vie, mélologue en trois parties ». Le terme de mélologue, calque de l’italien melologo, proposé par Berlioz, met en relation parole et musique dans une perspective où les deux médias conjuguent leurs effets. Contrairement à l’opéra, il s’agit d’un genre essentiellement déclamatoire, dont les effets seraient proposés en alternance ou en superposition avec la musique6.

17La pièce raconte la mélancolie d’un musicien, désespérément amoureux d’une femme inaccessible, dont la pensée le poursuit en se mêlant à une « pensée musicale » également inaccessible. C’est donc le récit d’une double « idée fixe », de plus en plus obsessionnelle, qui se terminera par la création de l’œuvre musicale enfin achevée, réconciliant l’artiste avec la vie. Le musicien évoque les moments de son cauchemar, c’est-à-dire les mouvements de la Symphonie fantastique ; il se souvient de son camarade de chambre Horatio et il entend, comme Hamlet, le chœur d’ombres du spectre royal. Il écoute ensuite une Chanson de brigand et imite, en pantomime, ce qu’il y voit ; il attend une femme idéale et s’imagine endormi dans ses bras ; enfin, il s’engage dans l’action créatrice. À ce moment, on répète la Fantaisie sur La Tempête de Shakespeare qu’il a écrite, c’est l’heure du « retour à la vie ».

18Comme chez Rousseau, il s’agit d’une réflexion sur l’art. Le dispositif est ici essentiel, parce qu’il matérialise scéniquement la scène intérieure du créateur. Le musicien traduit en gestes et en mots l’émotion qu’il ressent à l’audition de la musique, et il invite donc le spectateur à s’identifier à cette émotion. Comme l’écrit Violaine Anger, « nous entendons de vraies voix sans corps — elles sont derrière le rideau ; nous voyons un corps fictionnel, celui de Lelio, qui peut devenir lui-même fiction, lorsqu’il devient brigand ; nous entendons une voix sans corps — c’est un instrument, ou même le souvenir rendu présent d’une voix7. »

19Invité par Liszt à diriger un concert à la cour de Gotha, le 17 février 1851, Berlioz profite de l’occasion pour faire reprendre sa pièce trois jours plus tard, avec le concours de quatre-vingts interprètes de l’Académie de chant de Weimar. À ce moment, Lelio ou le Retour à la vie reçoit son sous-titre définitif : monodrame lyrique avec orchestre, chœurs et soli invisibles. Le texte et la partition sont publiés en 1855.

20Berlioz décrit en détail la mise en scène allemande du spectacle dans une lettre à un ami :

Ce dernier ouvrage dont j’ai fait les paroles et la musique, était exécuté en scène pour la première fois. On avait établi un plancher au-dessus de l’emplacement ordinairement occupé par l’orchestre et sur cette scène avancée, devant la toile baissée, l’acteur (Granz) jouait le Monodrame. Derrière la toile, les chœurs, les chanteurs, les Pianistes, l’orchestre et moi sur un assez vaste amphithéâtre, nous exécutions invisibles, les morceaux de musique amenés par les monologues de l’acteur et dont la sonorité un peu affaiblie par l’interposition de la toile prenait le caractère de mystérieuse poésie exigé par le sujet. Cette musique étant censée imaginaire et entendue en pensée seulement par l’Artiste, personnage unique du Drame8.

21On notera que la mise en scène décrite précisément par Berlioz comporte six morceaux de musique : musique : « le Pêcheur », ballade de Goethe, jouée par Liszt ; « Chœurs d'ombres », « Chœurs de brigands », « Chant de bonheur – Hymne » ; « La Harpe éolienne », souvenirs ; « Grande Fantaisie sur La Tempête de Shakespeare », soit deux de plus qu’à Paris. Le dernier morceau est joué devant la toile qui se lève, parce qu’il s’agit de l’œuvre censée avoir été composée par l’Artiste. On voit alors les exécutants, à qui l’acteur donne ses instructions, comme Hamlet le fait dans la scène des comédiens. L’acteur, précise Berlioz, doit également être chanteur (premier ténor) ; un autre premier ténor et une voix de basse-taille sont également requis en coulisses, pour interpréter respectivement le chant de la bataille et le chef des brigands. Au sens strict, il ne s’agit donc pas d’une seule voix, mais il n’y a qu’un seul personnage en scène. Celui-ci chante ou joue en pantomime les émotions décrites en didascalies ; il n’y a pas de « calage » du texte parlé sur la musique.

22L’œuvre originale comporte tout un passage « en ancien dialecte du Nord », qui est une merveille de langue inventée à la manière ossianique, censée rendre compte de l’intervention du chœur des spectres :

O sonder foul, sonder fou leimi,

Sonder rak simoun irridor !

Muk la meror, muk lund merinunda !

Farerein lira moretilsò, O sonder foul !!!

Rake liri merinunda ; lime loton lirirein

Sonder rak simoun irridor,

Muk la meror, muk landamerinunda

Ni farerein lira moretislò,

Nir mulich dotos !!! Sime nerina,

Sereno riko lu lu chun nerino,

Saretra sitti sitti nombo

Irmensul for gas meneru,

Sot Irmensul gorgasmenern.

23La « traduction » dans la seconde version est nettement moins surprenante :

Froid de la mort Nuit de la tombe

Bruit éternel des pas du temps

Noir chaos où l’espoir succombe

Quand donc, quand donc finirez-vous ?

Vivants toujours la mort vorace fait de vous un nouveau festin

Sans que sur la terre on se lasse de donner pâture à sa faim (bis)

Quand donc, quand donc froid de la tombe, bruit éternel des pas du temps, noir chaos où l’espoir succombe

Quand donc, quand donc finirez-vous9 ?

24Comme la Symphonie, Lelio fait partie des manifestes du romantisme français. Le lien avec Shakespeare est explicite, mais également l’influence hoffmanienne ; un des contes récemment traduits en français s’intitule d’ailleurs « La vie d’artiste » et la présence des spectres est fortement marquée par la tradition allemande. Le « fantastique » est alors un signe de germanophilie et une position clairement référentielle. La structure en « crescendo » est non moins significative, puisque Berlioz y voit un des apports essentiels des tragédies shakespeariennes10. Elle permet à Berlioz de prendre une place de leader du mouvement romantique équivalente à celle qu’occupent Delacroix et Hugo dans leurs domaines respectifs. Ce positionnement est d’ailleurs renforcé parce que Lelio relève du genre de la fantaisie, qui est à la fois un genre pianistique et une catégorie esthétique essentielle à ce moment11. À son correspondant, Berlioz explique d’ailleurs que seul le public allemand pouvait accepter ce spectacle, le « public hâbleur » de Paris l’aurait sans doute sifflé.

Seul sur scène

25Le monodrame acquiert dès lors une série de caractéristiques formelles qui vont faire école. La référence à Shakespeare en devient une composante essentielle, il s’inscrit dans une progression dramatique puissante, et il est majoritairement d’ordre musical12. Toutefois lorsqu’Ernest Brueyre13 publie en 1876 Quatre imitations libres de Shakespeare en monodrames, il les présente comme un dérivé de la conception berliozienne sans musique ni décor : « C’est le drame réduit à sa plus simple expression14. » L’auteur prend toutefois garde à se distinguer d’un simple monologue : « Chaque pièce, en effet, est un drame de l’immortel Anglais, récité par le personnage principal : le monologue ne retrace qu’une situation. » (p. 5)

Ernest Brueyre, Quatre imitations libres de Shakespeare : Hamlet, Othello, Richard III, Macbeth, monodrames en vers, Paris, A. Chaix, 1876 (Gallica)

26La voie est donc ouverte pour un monodrame théâtral. Saint-Pol Roux donne en 1901 dans La Revue d’art dramatique des réflexions sur « Les personnages de l’individu » qui développent sa conception du monodrame. Pour lui, le poème dramatique doit être synthétique, capable de transcender les individus et d’en donner l’idée essentielle. Les personnages de son théâtre devraient être des « sommes d’énergie » (p. 15). Il publie en 1894, sous le pseudonyme de Daniel Harcoland, Les Personnages de l’individu, monodrame traduit de l’anglais par Arthur-Thomas Sheffield (Paris, Librairie générale, 1894). Le pseudonyme était destiné à créer une personnalité exotique, pour répondre à la ferveur d’un public tout acquis, écrit-il amèrement, « aux apports du dehors » (p. 18). Ses monodrames présentent plusieurs personnages (un jeune homme, un fantôme, un vieillard ; les voix du torrent ou des heures) mais ces différentes voix ne sont que les « reflets » de la même essentielle allégorie. Ses autres essais théâtraux de la même époque, vers 1893-1894, sont de la même veine. Le texte est en prose, il n’y a pas de musique. Il s’agit d’une sorte de réponse au théâtre de Maeterlinck, trop orienté vers la mort selon le poète français15.

27C’est la même voie qu’emprunte E. P. Lafargue en 1899, avec Sœurs et Cigala, deux monodrames en vers. Dans Sœurs, une femme jalouse boit, dans un moment d’égarement, le poison qu’elle destinait à sa rivale. Cigala alterne le chant et la voix parlée d’un « artiste des grands chemins » errant tout l’hiver, qui met le feu aux récoltes par esprit de vengeance16.

28Quelques années plus tôt, l’avocat bruxellois Edmond Picard invente, lui, un monodrame davantage lié à sa pratique professionnelle. Peu après avoir plaidé en faveur d’Armand Pelzer, accusé de complicité d’assassinat dans un grand procès médiatique, et après avoir vu son client condamné à la perpétuité, Picard entreprend d’écrire une pièce de théâtre sur les états d’âme d’un juré d’assise : Le Juré17.

29Cette œuvre est sans doute trop bavarde et d’une langue trop rhétorique pour avoir marqué l’histoire des lettres. Sa principale qualité tient aux illustrations que Picard commande à Odilon Redon, dont c’est une des premières commandes, ainsi qu’aux deux textes d’accompagnement que publie l’avocat dans sa revue L’Art moderne et qui seront repris en préface du livre. Il y explique la portée des lectures du Juré qu’il présente dans divers cercles culturels locaux. Il s’agit pour lui de dépasser le monologue, la conférence et la lecture publique, jugés ennuyeux et trop traditionnels. Sa lecture théâtralisée, fondée sur le débit et la mimique, voudrait inaugurer une innovante littérature dramatique sans décors. Le programme mérite quelques longues citations :

Mais imaginez qu’une seule personne, comme dans les Conférences, les Monologues et les Lectures, tienne la redoutable estrade. L’absence du décor ne choque déjà plus. Imaginez que, déclamant un drame, au lieu de dire seulement : Le théâtre représente une forêt, — le théâtre représente la Salle du trône, elle lise, avant de commencer le dialogue, une description, vraiment littéraire, mais à l’emporte-pièce, de manière à faire tableau dans l’esprit des auditeurs, avec une intensité qui les transporte au lieu où il faut être. Imaginez qu’alors, le livret à la main, debout, avec une mimique sobre mais aussi saisissante que possible, avec une accentuation pénétrante, elle rende la scène. Est-ce qu’il n’y aura pas là un genre littéraire nouveau, masquant la banalité des Lectures, des Monologues et des Conférences, sous l’animation de l’action se développant dans le décor évoqué par l’imagination, genre tenant à la fois de l’œuvre écrite et de l’œuvre jouée, du Livre et du Théâtre, évitant les inconvénients du premier qui sont surtout l’apparence terne, et les inconvénients du second, qui sont la complication des moyens et la dépense, utilisant, en lui donnant une expression inattendue, ce besoin d’entendre parler autrui, reprenant la tradition de Shakespeare, mais l’adaptant à notre époque ?

[…]

Les décors, je les remplacerai par des descriptions qu’il faudra faire — aussi évocatives que possible, qui ne seront pas des hors-d’œuvre, mais des morceaux de style se rattachant intimement à l’ensemble. Pas de troupe : ce sera le rôle du lecteur de varier juste assez le ton, l’accentuation, et de mimer autant qu’il le faudra pour donner l’illusion du jeu. Pas s’asseoir, pas se masquer à moitié derrière une table : debout, le manuscrit à la main, la face bien visible, le geste modéré, un va-et-vient circonscrit, rien d’excessif, mais une action constante et concentrée. L’œuvre sera divisée en actes et en scènes, comme une vraie pièce ; les épisodes pourront être aussi sommaires et aussi multipliés que le sujet le comportera, puisque tout ce qui est matériel est remplacé par la peinture des mots. La longueur sera celle des drames, des comédies, et la lecture aura la durée d’une représentation, moins les entr’actes remplacés par des pauses, c’est-à-dire deux heures à deux heures et demie pour une pièce en quatre ou cinq actes.

[…]

Conférences, Monologues, Lectures. On connait les mornes tournées que font chez nous, avec la complicité idiote des Cercles, des commis-voyageurs littéraires, qui suivent un itinéraire réglé à l’avance, recevant la prébende et le salaire, payant l’hospitalité qu’on leur dispense, en quelques réclames dans un journal parisien, et lisant imperturbablement, d’une voix la plupart du temps indistincte, quelques vieux articles cousus ensemble, qu’ils ne se donnent même pas la peine de varier à chaque localité nouvelle inscrite sur leur carte de voyage. Peut-on douter que si, à la place de ces simagrées artistiques et de ces procédés démodés, nos écrivains inauguraient le THÉÂTRE POUR LECTURE à HAUTE voix que je viens d’esquisser, le Monodrame puisqu’on dit Monologue, on donnerait à la situation un renouveau dont elle a besoin, nous débarrassant des parasites auxquels il est fait si mal à propos bon accueil, et que surtout on ouvrirait à notre littérature dramatique un genre qui lui rendrait la vie18.

30L’essai sur « Le fantastique réel », seconde partie de la préface, oppose deux grandes catégories de la littérature fantastique, celle de l’imaginaire pur, et celle qui voit le mystère au cœur même du réel, quasiment comme une catégorie de celui-ci :

Le bizarre est tantôt dans l’imagination, tantôt, et avec plus d’intensité inquiétante, dans la réalité. L’imagination se travaille librement. Elle cherche à l’intérieur, tournant sur elle-même et se pétrissant. Déployant les ailes du rêve et volant au loin, dans les clartés, dans les ténèbres, sans sortir de son intimité, un infini. Rien ne la contraint : elle est libre dans l’esprit libre. Elle combine, elle invente, elle va, vient, à sa fantaisie. Elle est bizarre comme elle le veut. Et l’effrayant qu’elle y mêle, elle le triture à sa guise. Si, à sa mixture, elle ajoute quelque réalité, c’est comme piment et toujours à dose secondaire. La Chute de la Maison Usher, d’Edgard Poe, reste le type inégalé de ce genre : le FANTASTIQUE IMAGINATIF.

Un autre fantastique se lève et gagne. Nous le nommons le FANTASTIQUE RÉEL. Il a sur la vie, sur les hommes, sur les choses, des vues défiantes et des réflexions inquiétantes. Tout n’est pas aussi simple qu’on le croit. Les événements n’ont pas la logique que notre pénétration débile leur prête. Il y a partout des dessous, des mystères. Le monde est plein d’étrangetés. Les yeux vulgaires ne les voient pas, n’apportant pour voir que ce dont disposent les yeux vulgaires […] Je pense à quelqu’un. Il survient. Pourquoi ? Je vois quelqu’un. Je l’aime. Pourquoi ? Des malheurs, des bonheurs se suivent, en série. Pourquoi ? Réalité. Mais réalité bizarre. Et quand elle se répète, réalité effrayante. Du fantastique donc. Mais non visible pour le premier venu. Ou s’il le voit, explicable d’après lui, par des inductions, des rapprochements, des ingéniosités. Soit. Pour un autre, inexplicable ! et s’il a l’esprit apte à désagréger les relations fictives, matière à fantastique.

Mieux que cela. Des phénomènes évoluant, eux-mêmes étranges et terrifiants, mystérieux dans leur processus connu, baignant dans l’inconnu par leurs rouages. Macbeth et Banco, lady Macbeth et Duncan. Et plus haut encore Hamlet, donnant le spectacle effrayant et bizarre des manifestations externes d’une âme flottante se combinant avec un événement terrible : réaction prodigieusement compliquée de chimie psychologique, réelle pourtant, mais réelle au même degré que la combinaison dans une même cornue de deux corps que le hasard n’avait jamais mis en présence19.

31Rédigé en quelques jours pendant ses vacances, ce texte de Picard semble annoncer le concept d’Unheimlich, que Marie Bonaparte a traduit par « inquiétante étrangeté », mais qui est déjà un terme usité dans la terminologie romantique allemande, par les frères Grimm, et surtout par Hoffmann. Il ouvre la longue série des syntagmes oxymoriques par lesquels le xxe siècle balisera le domaine fantastique : réalisme magique, hasard objectif, merveilleux réel, etc.

32On peut se moquer du monodrame picardien, en le liant à la frustration d’une cause perdue ou à la folie des grandeurs d’une personnalité exaltée qui souhaite occuper tous les terrains de la vie culturelle bruxelloise, dont celui de la création littéraire. Mais on ne peut pas nier la force du lien qu’il trace entre la lecture solitaire et théâtralisée, le crescendo dramatique de la narration, la découverte d’une force quasi inconsciente et la nécessité de renouveler la représentation théâtrale.

33Picard reviendra d’ailleurs sur ce lien dans son Discours sur le renouveau au théâtre (Bruxelles, Larcier-Lacomblez, 1897). Il y prend la mesure des innovations du « théâtre symbolique » ou transcendantal qu’il oppose au théâtre parisien dominant. Il s’attache aussi au « théâtre synthétique », inspiré par Verhaeren, qui fait agir les individus comme des groupes. Il souhaite aussi un théâtre dépourvu d’action, hiératique (comme la Babylone du Sar Péladan), qui s’exprime dans une forme souple, en vers ou en prose, de longueur variable, mais en pouvant aussi mobiliser des chœurs. Et il replace un chapitre sur le monodrame au milieu de cette vision brouillonne mais enthousiaste des innovations possibles au théâtre.

34Le jeune avocat Maurice Maeterlinck, stagiaire de Picard en 1887, et qui lui doit sa première reconnaissance comme poète et comme dramaturge, n’est pas loin de faire siennes quelques-unes des idées de son maître. L’idée du secret au cœur de la vie ordinaire, qu’il rendra sous le titre du Tragique quotidien dans un de ses essais, présente bien des analogies avec le fantastique réel de Picard. Son souhait de débarrasser les planches de l’anecdotique, des personnages en action, pour les remplacer par des scènes intimes où s’énonce l’inéluctabilité métaphysique de la finitude l’habite dès qu’il se met à songer au théâtre, dans le courant de l’année 188820. Dans sa « Confession de poète », réponse à l’enquête d’Edmond Picard, il précise : « Je voudrais me pencher sur l’instinct, en son sens de lumière, sur les pressentiments, sur les facultés et les notions inexpliquées, négligées ou éteintes, sur les mobiles irraisonnés, sur les merveilles du sommeil, où, malgré la trop puissante influence des souvenirs diurnes, il nous est donné d’entrevoir, par moments, une lueur de l’être énigmatique, réel et primitif ; sur toutes les puissances inconnues de notre âme21. » Dans une lettre à Albert Mockel, le 22 janvier 1890, il définit les trois niveaux de la perception de la mort par ses spectateurs : les vulgaires n’y voyant que la conversation ennuyeuse de gens ennuyés, d’autres, plus avertis, devinant l’impression de la mort qui s’approche, et ceux enfin qui comprendront la dimension métaphysique de la scène symboliste22: le lien avec les « yeux vulgaires » dénoncés par Picard semble évident. Enfin, il faut rappeler qu’en tant qu’avocat, même s’il a renoncé au barreau pour des raisons de timidité, Maeterlinck s’intéresse à des cas juridiques ainsi qu’à la philosophie de la justice. Il emprunte une partie de l’inspiration de Maleine à la célèbre affaire Visart de Bocarmé23. Il publie aussi une réflexion sur le mystère de la justice dans Le Temple enseveli (Paris, Fasquelle, 1902) où il écrit : « Dans le cœur de celui qui commet une injustice se joue un drame ineffaçable, qui est le drame par excellence de la nature humaine, et ce drame est d’autant plus dangereux, d’autant plus funeste, que l’homme est plus grand et qu’il sait plus de choses. » (p. 38) — on croirait lire dans l’âme du Juré !

35Picard a lu Le Juré à la tribune des Jeunes Barreaux belges à plusieurs reprises et chez lui, pour ses confrères et ses amis. Il s’est toutefois trouvé confronté très vite au problème de la longueur de la performance, plus de deux heures24. Malgré des qualités oratoires reconnues par ses contemporains, il lui était difficile de conserver la tension dramatique de son texte. Il devra donc réintroduire de la musique. Lors des matinées littéraires qu’il lance au Théâtre du Parc en octobre 1904, il interprète Le Juré, devenu un monodrame en cinq actes, avec un accompagnement au piano sur des thèmes de Beethoven, Bach et Schumann. Cette solution est également peu satisfaisante, sans doute en raison du problème de balance sonore entre l’instrument et la voix parlée. En 1910, c’est un compositeur belge, Henri Thiébaut, fondateur et directeur de l’École de musique et de déclamation d’Ixelles, qui s’attelle au problème. Il reprend l’ensemble de la matière vocale et la transpose en leitmotivs wagnériens, puis tente de juxtaposer précisément le texte en prose avec la structure musicale. Le système demande beaucoup de répétitions et une grande écoute de la part du récitant, puisqu’il ne s’agit plus ici, comme chez Berlioz, d’une alternance entre voix et musique, mais d’une intégration de la prose parlée dans un rythme sonore. Représentée en 1911, puis encore en 1938, la pièce fut bien accueillie et la partition publiée25.

Le Juré, monodrame lyrique parlé en cinq actes, par Edmond Picard et Henri Thiébaut, 1911.

36Les tentatives de Picard ont été suivies par au moins trois auteurs belges. Le premier, Charles Dumercy, avocat anversois, est l’auteur d’un Triptyque (1895) de réflexions diverses sur l’amour et la mort, accompagné par un « commentaire musical » d’Auguste Dupont26. Le second, Camille Lemonnier, était un familier des salons de l’avocat et un ami proche. Il est l’auteur de trois pièces se voulant des « essais d’une esthétique sociale » : Le Mort (1891) et Les Mains (1892) sont des pantomimes ; Les Yeux qui ont vu (1896) est une pièce en un acte presque monologuée représentée pour la première fois le 14 avril 1897 au Théâtre d’art de Gaston Mouru de Lacotte. Interprété par Taillade et la jeune actrice gantoise Mlle Denys, la pièce est présentée comme un mystère musical, musique de Léon Dubois, compositeur et directeur du Conservatoire27. Elle montre plusieurs personnages qui attendent la mort de leur mère, une vieille paysanne très croyante, le jour du Vendredi-Saint. Tandis qu’elle parle puis s’éteint doucement, on entend les voix de la procession populaire qui célèbre la mort et la résurrection du Christ. Par ailleurs, Lemonnier est l’auteur d’un monologue publié dans le Gil Blas du 20 janvier 1892 : « La Jeune fille à la fenêtre », qui sera repris dans son Théâtre (Paris, Ollendorff, 1899). Mise en musique par Eugène Samuel-Holeman (1862-1943), semble-t-il à la demande de l’auteur, l’œuvre a été représentée à plusieurs reprises à Paris et à Bruxelles, en particulier dans l’interprétation de Jane Bathori-Engel, dans les années 1910, puis à la fin de la guerre, et encore en 1927 au Théâtre de la Monnaie. Donnée à la radio (INR) le 27 janvier 1937, elle est alors présentée dans le programme officiel comme un « monodrame en un acte ». Proche de Picard et du groupe des XX par ses parents, le sculpteur Adolphe Samuel et la peintre Marguerite Holeman, et en accord avec Lemonnier, le jeune compositeur avait manifestement en vue de réaliser une œuvre pouvant rivaliser avec Le Juré28.

37Citons seulement pour mémoire un troisième ouvrage : L’Homme en noir de Georges Rens, qui est un « monodrame en vers (trois scènes) » publié en 190929. La pièce illustre le délabrement psychique d’un veuf qui se met à délirer, jusqu’à apercevoir la mort et à se précipiter dans le suicide. L’auteur imagine son monologue dit par le comédien de Max, célèbre par son interprétation de Hamlet. Il recommande que son poème soit accompagné « selon le procédé wagnérien » des leitmotivs du Désir, de la Faim, de l’Amour et de la Mort. À défaut d’une partition originale, il se contenterait de pages de grands musiciens. C’est naturellement très mauvais.

38La tentative de faire du monodrame une lecture théâtralisée ne s’est pas concrétisée de manière convaincante. Cela est peut-être dû à la médiocre qualité des textes ou des interprètes, plus probablement au fait que les textes n’ont pas été écrits directement dans la perspective de ce mode de publication. Le monodrame survit toutefois à cet échec, tant comme proposition scénique que comme formule musicale.

Un genre florissant au xxe siècle

39En tant qu’apport à la pratique théâtrale, le monodrame a été particulièrement défendu par le metteur en scène russe Nicolas Evreinov.

40À la fin de l’année 1908, Evreinov lit pour la première fois un exposé sur L’Introduction au monodrame à Moscou d’abord, puis à Saint-Petersbourg30. Il souhaite que le spectateur puisse partager l’émotion d’un personnage, ce qu’il appelle la « coémotion ». Comment rendre celle-ci sensible ? C’est ce que le second monologue de Faust permet de percevoir, quelque chose d’étranger à nous, mais qui nous entraîne dans un flot irrésistible. Tout son théâtre vise à faire de « son drame » le drame du spectateur. Le monodrame est dès lors « le type de représentation dramatique qui, aspirant à communiquer le plus pleinement au spectateur l’état d’âme du personnage, montre sur la scène le monde qui l’entoure tel qu’il est perçu par le personnage à tout moment de son existence scénique » (p. 153). Le grand intérêt de cette focalisation sur un seul personnage est sa vraisemblance dans le fantastique. En effet, souligne Evreinov, si le spectateur voit un fantôme que voit un personnage mais que ne voient pas les autres personnages, l’effet de terreur devient impossible. Donc le monodrame est un genre particulièrement ajusté aux scènes fantastiques ou fantasmatiques. C’est ce que Picard avait déjà parfaitement compris.

41Evreinov peut dès lors proposer une définition précise de ses ambitions : « Le monodrame contraint chaque spectateur à se mettre dans la position du personnage, à vivre sa vie, c’est-à-dire à sentir comme lui et à penser illusoirement comme lui, par conséquent avant tout à voir et à entendre la même chose que lui. » (p. 157) En pratique, cela implique aussi une mise en situation du personnage qui bannit les décors habituels du théâtre ; il propose de les remplacer par des lanternes magiques, des projections lumineuses propres à rendre compte des émotions d’une psyché. Les objets sont importants dans la seule mesure de leur perception par le personnage, ce qu’il appelle le « reflet intérieur des objets réels ». Du point de vue narratif, l’idéal serait que le personnage s’exprime en « moi », à la première personne, le « moi » devenant ainsi « une sorte de pont qui relie la salle à la scène » (p. 165). Eisenstein parle de cette conception comme d’un moment important (au moins sur le plan théorique) dans la recherche d’une nouvelle vérité au théâtre31. La scénographie déjà presque expressionniste d’Evreinov sera testée dans quelques réalisations, mais elle n’aura pas non plus d’avenir propre, peut-être parce que, compte tenu des moyens techniques de l’époque, le point de vue proposé sera beaucoup plus aisé à réaliser au cinéma qu’au théâtre.

42Sur d’autres scènes, de manière occasionnelle, le monodrame sert à désigner une performance exceptionnelle. C’est en ce sens qu’il faut comprendre la description qu’André Levinson donne d’un spectacle de danse. Il s’agit de la Danse ibérienne de Joachim Nin, le père (et l’amant) d’Anaïs, un « poème dansé et chanté » interprété par la danseuse Argentina à l’Opéra de Paris au printemps 1930. C’est, écrit Levinson, une « sorte de rhapsodie pathétique où le mouvement de danse alterne avec le récitatif des gestes mesurés. Ce monodrame, qui dure quelques minutes, condense la matière de tout un ballet : les trois entrées, les trois explosions de danse reliées par les épisodes mimés, sont établies sur des rythmes et motifs identiques ; mais à chaque fois, la forme en est transfigurée par un sentiment nouveau32 ».

43En musique, le monodrame demeure par contre une forme vivante tout au long du xxe siècle, et jusqu’à nos jours encore. Les compositeurs affectionnent ce petit genre expressif où l’on peut associer une voix, parlée ou chantée, à une composition en crescendo. Un simple tableau, certainement incomplet mais suggestif, témoigne de cet intérêt :

|

1897 : Enoch Arden, de Richard Strauss, poème de Tennyson. 1902 : Das Hexenlied, de Max von Schillings, texte de Ernst von Wildenbruch. 1909 : Erwartung, de Schönberg, sur un poème de Marie Pappenheim. 1913 : Die Auswanderer, d’Oscar Fried, d’après « Les émigrants » de Verhaeren traduit par Zweig. 1926 : Orphée, de Roger Ducasse. 1933 : Das Weib des Intaphernes, de Franz Schreker, texte d’Eduard Stucken. 1933 : Menske, de Ys Vissel. 1936 : La Paysanne, de Pierre-Paul Fournier (radiophonique). 1966 : Jeemand, de Karel Fruchtmann. 1969 : Kassel, de Helmut Qualliger et Alexandre May. 1996 : La sonate à Pozdnychev, de Samir Bendimered et Laurent Demoulin. 1996 : Abel/Alexina, d’Antoine Pickels et Luc Van Lieshout. 2009 : Zverohra, de Kristof Maratka. 2012 : The Raven (d’après Poe), de Toshio Hosokawa. |

44Il faudrait ajouter quelques réalisations radiophoniques, dont je ne sais si elles mettaient l’accent sur la musique ou sur le texte33. Par ailleurs, les récitations d’œuvres littéraires, plus ou moins narratives, accompagnées par un piano ou un orchestre sont assez fréquentes, songeons à L’Histoire du soldat de Stravinsky ou à L’Histoire de Babar de Poulenc. Mais on sort ici autant du monodrame que du mélodrame.

Conclusions

45Cette petite enquête nous permet d’abord de préciser la définition du monodrame. Avec ou sans musique, le monodrame veut rendre visible et faire partager l’effet d’une tension dramatique sur une subjectivité. Cette dernière est l’aune à laquelle se mesure sa modernité : le genre est fondamentalement lié au moi, à un sujet porteur et acteur de ses émotions. C’est également le cas du monologue, ou plutôt d’un certain type de monologue, comme celui auquel songe Rilke quand il s’interrogeait sur la valeur de ce genre au moment où il découvrait les drames de Maeterlinck. Pour lui, la parole solitaire déplace le lieu du drame : avec elle, « l’élément narratif est plus significatif que l’action ». Dès lors, « le monologue apparaît à l’instant de l’irrésolution du désarroi d’un personnage, autant dire à la veille d’un acte, et il a pour fonction de dévoiler les conflits les plus internes de cet être, avec ses doutes et ses colères, ses désirs et ses espoirs34 ». Ce constat rencontre une large part de l’histoire du monodrame. On comprend mieux ainsi la phrase étonnante qui ouvre l’essai de Zweig sur Nietzsche : « La tragédie de Frédéric Nietzsche est un monodrame : elle ne présente aucun autre personnage sur la courte scène de sa vie que lui-même35. »

46Le monodrame est aussi toujours un art du corps : un corps qui révèle une psyché, par la voix, le mime, les gestes. Il constitue, peut-on dire, la limite extrême que peut atteindre une lecture tendant à la théâtralisation, avant de devenir effectivement du vrai théâtre. Le défi auquel il est confronté est celui de l’usure de sa composante dramatique : à force de mimer le crescendo d’une émotion extrême, ne risque-t-il pas de lasser le spectateur et de perdre son efficacité ? C’est pourquoi le renforcement de l’intérêt par la musique n’est pas négligeable. Celle-ci redouble la portée du texte et ajoute un élément dialogique bienvenu. Mais lorsque le monodrame est parlé, et non pas chanté, il pose une question technique à laquelle s’affrontent tous ceux qui ont tenté l’expérience du mélodrame : celle de choisir entre l’alternance du texte et de la musique, ou l’intégration de la voix parlée, donc non rythmée, dans la partition sonore. Ce défi représente certainement une part de l’intérêt que continuent d’y trouver les artistes contemporains.

47Un dernier mot. Mon enquête est essentiellement nominaliste : j’ai tenté de retracer quelques usages explicites du terme « monodrame » pour indiquer la diversité de ses emplois et la permanence de sa nécessité. Il est évident que nombre d’œuvres pourraient être rangées sous la même appellation si elle était mieux connue. Les monologues dramatiques, particulièrement fréquents dans la littérature anglaise à la suite des œuvres de Robert Browning, pourraient sans doute lui être liés. Et, comme me le souffle Jan Baetens, Le Camion de Duras (1977) suggère qu’il est des films qui s’en rapprochent. Mais ce serait là, sans doute, un autre travail.