Le geste d’écorchement au cinéma, la Renaissance revisitée

1Da Vinci est le nom d’un robot chirurgical qui offre le modèle d’une technologie de pointe. Utilisé pour des opérations ciblées (en urologie principalement), il permet à la fois une meilleure visibilité et des gestes d’une plus grande précision. Le chirurgien opère devant une console qui diffuse les images de l’organe en 3D. Ces images sont diffusées depuis l’un des quatre bras articulés équipé d’une caméra, l’opération elle‑même étant effectuée grâce à des pinces télécommandées. Une première génération de robots Da Vinci est mise sur le marché au début des années 2000, une seconde génération est commercialisée dans les années 2010 (à Paris, on la trouve aux hôpitaux de la Pitié Salpêtrière et Henri‑Mondor), qui permet d’« utiliser les techniques de fluorescence et de réalité augmentée pour améliorer le geste chirurgical1 ».

Technologie renaissante

2Ce qui frappe dans les images diffusées par les reportages consacrés au robot, c’est l’écart entre le patient et celui qui l’opère. Le corps malade, recouvert sous les draps bleus, est dissimulé par le lourd appareillage. Au‑dessus de lui sont dirigés de gros bras d’acier, prêts à intervenir, tandis que le chirurgien regarde ailleurs, la tête plongée dans la console et l’écran de contrôle, à quelque distance du corps.

3Cet éloignement qui est facteur d’inquiétude pour les patients, est relativisé par les praticiens qui insistent uniment sur leur maîtrise de l’opération. Le robot n’est qu’un outil dont ils gardent le contrôle manuel. « Ce n’est pas le robot qui opère, ce sont nos mains qui articulent [les bras] » dit le Docteur Campos Fernandes2 ; « ce robot ne travaille pas tout seul, il faut toujours qu’on ait la main, il n’est ni programmable, ni autonome (…) c’est plutôt un outil de haute technologie3 » précise le docteur Alain Hérard, urologue lui aussi. Il n’empêche que si le chirurgien gagne en précision au niveau du geste — il semblerait que la main d’acier puisse effectuer une rotation de 260° contre 240° pour une main humaine — et au niveau du regard — grâce à l’image en 3D — la main et l’œil sont désarticulés, comme si ceci entraînait cela, comme s’il fallait déshumaniser l’opération, avec les risques que cela comprend aussi, pour augmenter paradoxalement les capacités propres du médecin : mieux voir, mieux manipuler. C’est peut‑être pour cette raison que les fabricants du robot ont éprouvé la nécessité de lui attribuer un nom qui renvoie aux machineries du passé. Leonard de Vinci est le grand génie de la Renaissance, l’inventeur d’outils perfectionnés et le peintre des dissections. Il s’agirait à travers lui de valoriser l’inventivité, l’ingéniosité et l’audace. Mais une autre raison explique peut‑être cette appellation : en se réclamant de la Renaissance (sur le site promotionnel, les bras articulés du robot sont comparés à ceux de l’homme de Vitruve), les fabricants inscrivent Da Vinci dans une histoire de la connaissance où l’homme est la mesure de toute chose. Finalement, ils rappellent que la chirurgie la plus perfectionnée reste focalisée sur « le comportement d’homme à homme4 » que le fonctionnement du robot pourrait menacer.

4Un film récent offre un contrechamp possible à ces images de promotion, rappelant l’univers fantasmatique des images des écorchés. Réalisé en 2012 par Yuri Ancanari, Da Vinci insiste sur l’étrangeté des images réalisées par le robot. Les images bleutées de l’organicité créent une continuité avec les tenues des médecins et les draps qui recouvrent le patient, alors que par ailleurs le film distingue bien ce qui relève de la vue — les regards, doublés par les appareils de vision — et ce qui relève du toucher — des plans sur les gestes de l’équipe chirurgicale, dont les corps sont fréquemment coupés au niveau des épaules. De sorte que le film présente une image du corps désorganisé. L’irréalisme de la couleur produit un effet de dissemblance. L’imagination du corps est ainsi déportée : on peut voir dans ces figures de l’organicité au choix une baleine, un insecte, un ciel étoilé.

5Le film renvoie finalement à cette réalité historique qui déploie en images un univers fantasmatique : celle qui relie au XVIe siècle les propositions d’André Vésale à celles de Copernic. Georges Canguilhem compare ces deux visions du monde : « Serait‑il […] excessif de dire que la révolution anatomique est comme la révolution cosmologique renversée ? En 1543, quand Copernic proposait un système où la terre n’était plus la mesure et la référence du monde, Vésale présentait une structure de l’homme où l’homme était lui-même et lui seul, sa référence et sa mesure. L’humaniste Copernic déshumanisait le lieu où il faut voir le Cosmos en vérité. L’humaniste Vésale faisait du corps humain le seul document véridique sur la fabrique du corps humain5. » En déshumanisant le lieu de l’homme, le film de Yuri Ancanari renvoie chirurgie et quête anatomique au spectacle de la pure fascination (le ciel, le cosmos). Faire de la vision le moyen exclusif de la connaissance au détriment de l’intervention manuelle est par ailleurs la méthode préconisée par Galien, avant Vésale : « La fonction éminente de l’homme [de Galien] est la contemplation, imitation de l’ordre universel. Tout autre est l’homme de Vésale. Être son propre démonstrateur d’anatomie, élever sa main à la dignité d’un instrument d’enseignement et même d’un instrument de connaissance […] n’est‑ce pas concevoir la connaissance comme une opération et non plus comme une contemplation6 ?»

6Si le film d’Ancanari souligne le risque de la chirurgie robot‑assistée — perdre contact avec l’humanisme propre à l’art de guérir en renforçant l’image de son démembrement — il montre aussi combien l’inventivité technique dédiée au progrès de la médecine a profondément à voir avec cette contemplation chère à Galien. Mais en représentant la fonctionnalité de la pince et le travail des médecins, il évoque également ce que revendique André Vésale dans son traité : la nécessité de faire de la connaissance une opération manuelle.

L’art de guérir : du film à la peinture

7Dans La Fabrique du corps humain7 (De Humani Corporis Fabrica, 1543), André Vésale expose les principes méthodologiques d’une nouvelle pratique anatomique, avec ses gestes et ses outils, planches d’écorchés à l’appui. Vésale milite pour que désormais le médecin soit aussi celui qui opère, et non pas le chirurgien ou le barbier à qui cette tâche est jusqu’à présent confiée, les activités manuelles, partie des arts mécaniques, étant jugées déshonorantes. Une telle manière de faire, dit Vésale, a causé des ravages : « [l’anatomie] entra en décadence complète dès que [les médecins] déléguèrent à d’autres les opérations manuelles8 » Et Vésale de fustiger ce « déplorable démembrement de l’art de guérir » qui consiste à « confier aux uns la dissection du corps humain, pendant que les autres commentent les particularités des organes. Ces derniers, à la façon des geais parlant de choses qu’ils n’ont jamais abordées de près, mais qu’ils ont prises dans les ivres et confiées à leur mémoire sans regarder les objets décrits, plastronnent, juchés sur leur chaire, et y vont de leur couplet9 » ; « mon effort n’aurait jamais abouti — ajoute‑t‑il — si, pendant mes études de médecine à Paris, je n’avais mis personnellement la main à la tâche10. » Désormais, le savoir ne consiste plus en la vérification de théories émises par le passé, il s’éprouve par l’expérience.

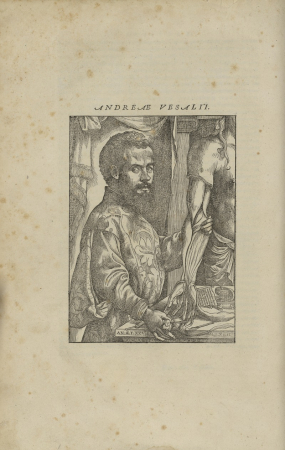

8« Déplorable démembrement de l’art de guérir » : l’expression dit bien l’absolue nécessité de vérifier manuellement ce que l’on voit et de conduire la vision par le geste, précisément de faire en sorte que les gestes de l’un (le barbier) et le regard de l’autre (le médecin) soient reconnectés, en bref que l’œil et la main fonctionnent non plus séparément mais ensemble. Ce « remembrement » de la main à l’œil est littéralement figuré dans le portrait d’André Vésale qui ouvre La Fabrique.

9La position improbable de l’anatomiste, debout, tenant fermement de sa main gauche le corps surdimensionné d’un écorché également sur pieds, fait saillir à l’avant‑plan du tableau sa main droite, au contact du cadavre : le pouce de Vésale touche le tendon de la main du mort, l’extrémité du doigt prolonge le fil qui pend, extrait des entrailles. De sorte que ce corps, apparemment vivant quoique mort — il est encore en partie habillé, une mèche de cheveu pend délicatement sur son épaule — et dont seule la main et l’avant‑bras ont été disséqués, semble s’être littéralement effiloché : le doigt s’est transformé en une sorte de tige végétale qui se prolonge et s’épanouit sur l’habit du médecin jusqu’à son col et conduit même jusqu’à la barbe et les cheveux, même s’ils présentent cette fois l’aspect d’une masse feuillue et foisonnante. Les deux corps sont ainsi noués, depuis l’avant‑bras du mort, tenu en main, là où précisément le bras est ouvert, jusqu’au visage du médecin dont le regard, de biais par rapport au sujet de la dissection, soutient celui du spectateur. Les plis mêmes, du bras habillé pour l’un, la manche bien faite, d’un bras dépecé pour l’autre, la chair branlante, produisent un effet de ressemblance qui rapproche encore les deux figures. Alors même que le regard de l’anatomiste n’est pas posé sur le corps à découper, l’enchaînement des motifs produit ce remembrement de l’œil et de la main, appelé de ses vœux par Vésale, soit l’opération qui consiste à ce que le geste de dissection et le regard d’analyse appartiennent au même corps, dans un corps à corps avec le cadavre.

10Comme incite à le penser le film d’Ancanari il semblerait que le cinéma revisite le destin fantasmatique de l’art de guérir représenté en peinture. Entre l’œil et la main, séparés ou rassemblés par le montage, s’engouffre un imaginaire de la vision, propice à la fiction.

Anatomie politique

11Quand Jean‑Luc Godard décide, juste après la mention du titre d’Une Femme mariée, d’ajouter un plan qui précise qu’il s’agit des « Fragments d’un film tourné en 1964 », il annonce, au sens métaphorique du terme, l’anatomie du film qui va suivre. Le film est pourtant hanté par la surface, à commencer par celle du corps nu, autour duquel est mise en scène la première séquence qui réunit la femme mariée et son amant. En tout, huit plans en noir et blanc, séparés par des fondus au noir, qui montrent des fragments du corps féminin et les mains d’un homme qui caressent la peau, découvrent un drap. Fragment par fragment, les mains de l’homme révèlent la surface du corps de son amante que de nombreux objets dans la suite du film rappellent : couvertures glacées des livres et des magazines, une des journaux qui exposent des corps dévêtus sur lesquels la caméra glisse. Les parties du corps sont si bien découpées entre les plans et au sein de la composition du champ qu’elles semblent avoir été dessinées par la main qui les révèle, de sorte qu’au film fragmenté, annoncé au générique, réplique le corps découpé en un parallèle entre le cinéaste et l’artiste qui dessine ou qui peint. La première image du film — une surface blanche, laiteuse suggère aussi bien une page, une toile, qu’un écran de cinéma. Mais le nu n’est pas la seule référence à l’art classique et à l’antiquité : la femme semble poser pour un portrait devant cet homme dont seules les mains sont visibles. « Laisse‑moi te regarder » dit‑il et il faut attendre la fin de la séquence pour que le regard lui soit renvoyé. Finalement, la femme est modelée, telle une figure, par la main créatrice : « Je veux un enfant de toi » dit l’homme qui « crée » la femme en posant les mains sur son ventre et sur ses hanches.

12C’est à ce moment‑là, quand se confond avec l’évocation de la grossesse enfantement et création, que surgit l’idée d’une intériorité et le fantasme du corps disséqué. D’ailleurs, l’amant qui scrute et qui « découpe » avec ses mains, pose aussi un regard entomologiste sur ce corps dont il découvre chaque parcelle, au sens clinique du terme. L’austérité du lieu, d’une blancheur hygiénique, évoque un hôpital. Les espaces apparaissent sans ornementation, et il faut attendre le premier contrechamp sur le visage masculin pour voir ça et là quelques bibelots qui disent que la pièce est habitée. De même que le générique du film joue de l’alternance entre l’inscription noire sur fond blanc puis blanche sur fond noir, le reste du film multiplie les contrastes, faisant survenir la profondeur dans l’apparence lisse des choses. Ceci est signifié dès le troisième plan par le dialogue : « Dans l’amour, finalement, on ne peut pas aller très loin — dit l’homme […] — On embrasse quelqu’un, on le caresse, mais finalement on reste à l’extérieur. C’est comme une maison dans laquelle on n’entre jamais […] On est à l’intérieur des gens à d’autres moments, quand on n’y pense pas, quand ça n’a l’air de rien. » La femme mariée apparaît comme quelqu’un de superficiel, elle est ignare, menteuse. Quand elle se rend à l’aéroport pour chercher son mari qui rentre d’Auschwitz où il a assisté à un procès, elle ne s’intéresse guère à ce qui se dit. Il est question cette fois d’une profondeur métaphorique, d’autant plus sensible qu’elle s’oppose au sujet très badin de l’intrigue : quel homme la femme mariée choisira‑t‑elle ? Son amant ou son mari ? L’« intériorité » qui fait problème est bien plutôt politique : le discours sur Auschwitz dans la France des années 1960.

13La scène anatomiste fait encore retour à la fin du film au cours d’un échange entre la femme mariée et le médecin gynécologue qu’elle est venue consulter. La femme entre dans le cabinet médical, s’installe sur un fauteuil, prend un livre qu’elle ouvre : elle s’arrête d’abord sur le visage d’un homme « démontable » comme dans ces livres d’images pour enfants où une feuille de papier soulevée découvre toujours un peu plus le motif représenté. Du doigt, la femme mariée soulève une première languette qui révèle sous la tête une partie de l’organicité puis elle tourne la page et s’arrête sur la reproduction d’une femme au buste dénudé et aux bras coupés, pâle copie de la Vénus de Milo qui, on le sait, représente Aphrodite, déesse de la beauté, de l’amour et de la sexualité. Voici donc revenir en ce point du film le thème de la beauté nue que des mains viennent « déshabiller » pour découvrir la nudité, car avec ses doigts, la femme mariée soulève les pages les unes après les autres, qui exposent l’organicité et bientôt le corps écorché.

14Le feuilletage relance le paradigme du nu et de la nudité à l’œuvre dans les images des écorchés, lié au fantasme d'ouverture du corps11, au désir et à la cruauté qui s’oppose à la belle apparence (la belle jeune fille pour Platon). Or à l’époque de la Renaissance, l’un des fascinants sujets de l’organique intériorité est l’enfantement, la grossesse étant l’un des motifs privilégiés des traités d’anatomie. L’attente d’un enfant suscite un intérêt scientifique et une vive curiosité. Ce petit corps qui se forme dans le ventre féminin est précisément ce que l’on cherche à observer pour mieux sonder le mystère de la création, dont il est précisément question dans la séquence du film. Non seulement la femme mariée apprend par le gynécologue qu’elle est enceinte mais, de plus, la conversation qui suit aborde de façon presque documentaire le sujet de la contraception, de l’accouchement sans douleur, qui sont d’actualité en 1964. Là encore, il s’agit de comprendre, d’informer, de prendre position sur le rapport entre le plaisir et la fécondation, dont la femme mariée se demande s’ils sont reliés.

15Il est très frappant de constater que l’annonce de la grossesse coïncide avec le feuilletage du livre. C’est précisément quand le médecin accueille la jeune femme (« Bonjour chère Madame ») que la scène débute, les paroles du médecin étant accompagnées à l’image par le jeu de mains qui manipulent les images, dénudant l’intériorité de cette représentation d’écorchée. Il faut attendre la fin de sa déclaration (« Vous accoucherez probablement en mai) pour que la femme repositionne les languettes, referme le livre et joigne ses mains sur la couverture : « cet heureux événement n’a pas l’air de vous plaire », dit le médecin. Durant l’échange qui suit, la parole est distribuée selon une stricte répartition des rôles, entre la femme‑patiente et l’homme‑médecin, soit entre « le plaisir et la science » comme l’indique un carton. Les champs‑contrechamps ne sont pas rythmés par le dialogue. Si la parole va et vient entre les personnages, c’est toujours l’homme que l’on voit parler. De son côté, la femme, après avoir posé la première question, (« J’ai peur. Est‑ce que vous me ferez l’accouchement sans douleur ? ») n’est visible que muette, tournant légèrement la tête, ajustant une mèche de cheveux… La femme est hésitante, elle pose les questions de façon naïve, quand l’homme, sûr de lui, avance les réponses, au fait des dernières avancées scientifiques. Du côté féminin, le plaisir, la douleur, la peur, toujours des affects liés à une ignorance flagrante des conditions de procréation et du déroulement de l’accouchement ; du côté masculin, une parole rationnelle, froide, clinique, sans aucune empathie. C’est d’ailleurs sur le mot « plaisir » que le médecin bute, ne sachant pas comment poursuivre la phrase qu’il a commencée. Non seulement les discours sont de nature différentes, — ce qui peut s’expliquer par la situation dans laquelle se trouvent les personnages — dans le fond, il est naturel qu’un médecin maîtrise ce dont il parle — mais la chose étonnante est que la parole de cette femme‑enfant (elle joue avec un livre d’image) soit toujours rabattue sur des problèmes de sensibilité physique (le plaisir, la douleur) quand, par ailleurs, son attitude, minorée, charmeuse, suggère qu’elle est elle‑même le sujet d’une sensibilité esthétique : une femme que l’on regarde, un visage portraituré.

16Si les rôles entre l’homme et la femme, le médecin et la patiente sont distribués sans équivoque, le feuilletage du livre qui ouvre la séquence et prend en écharpe l’annonce de la grossesse jette rétrospectivement un trouble sur cette répartition simpliste. On sait en effet que les représentations d’écorchés ne sont pas de simples illustrations d’un savoir tout entier contenu dans le texte. Il existe une dramaturgie propre au livre médical illustré, qui se conçoit comme une séance de dissection. Hélène Cazes rappelle que « le livre d’anatomie [est] (…) destiné à fournir au lecteur “l’ombre de la dissection” » et permet à l’anatomiste « de ne pas vivre le “rasoir à la main”12. » Dans La dissection des parties du corps humain, Charles Estienne milite pour que l’ordre dans lequel les images apparaissent suive « l’ordre de la nature ». « Pour donner à voir le corps humain — explique Casez — Charles Estienne le « bâtit » et le « compose », partant comme le conseille Galien, du squelette et le recouvrant de nerfs, muscles, vaisseaux, graisse, et peau jusqu’à former un homme debout, intact et parfaitement constitué à la fin du livre I13. » Autrement dit, c’est en feuilletant les pages les unes après les autres que le lecteur du livre découvre puis recompose le corps jusqu’à retrouver le regard de l’anatomiste posé sur lui. Dans le film, la femme mariée feuillette elle aussi le livre dans « l’ordre de la nature », de sorte que le feuilletage devient cette façon d’opérer elle‑même, dans l’ombre, avec ses propres mains et sans celles du médecin, de raccorder finalement l’œil et la main, au détriment de la parole.

17Si le feuilletage suppose l’effleurement du doigt sur une surface, ce geste devenu si commun aujourd’hui engage un imaginaire de la profondeur qui s’inscrit dans une généalogie de la médecine que cette scène ravive. Ce geste condense finalement l’enjeu, politique, poétique, du « remembrement de l’art de guérir » : faire en sorte que la femme mariée reprenne la main sur ce dont il est précisément question dans la conversation, la procréation, et réaffirme ainsi son libre‑arbitre.