Jules Verne : une collection de panoramas

1Les voyages qu’entreprennent les personnages de Jules Verne sont presque tous imaginaires. Quelques textes, comme Autour de la Lune ou Hector Servadac, entraînent le lecteur loin de la Terre. D’autres se déroulent dans des espaces qui restaient inaccessibles : le monde sous‑marin et le pôle sud, dans Vingt mille lieues sous les mers, le pôle nord, dans Les Aventures du Capitaine Hatteras, ou encore les entrailles de la Terre, dans Voyage au centre de la Terre ou Les Indes noires. Toutefois les autres périples, à travers les pays et les continents, sont tout aussi fantaisistes, non seulement parce que certaines régions demeuraient inexplorées, comme le centre de l’Afrique, mais aussi parce que Verne n’en a parlé qu’à travers les relations qu’il en avait lues. Les voyages verniens entraînent donc presque toujours le lecteur dans un « autre » monde, en ceci qu’il est « imaginé », mis en images. C’est à cerner l’une des spécificités de ces images qu’est consacré cet article.

2L’altérité ne caractérise pas seulement les voyages, mais aussi les véhicules que les personnages utilisent pour voyager. Le Nautilus, par exemple, a été conçu par Nemo comme « un monde à part. Il est aussi étranger à la terre que les planètes qui accompagnent ce globe autour du soleil, et l’on ne connaîtra jamais les travaux des savants de Saturne ou de Jupiter » (VML 2661). La même conviction se retrouve chez les astronautes d’Autour de la Lune, qui considèrent que l’obus dans lequel ils parcourent le vide spatial est un monde clos sur lui‑même, en marge du reste de l’humanité, dont ils sont les seuls habitants :

[…] quand nous aurons atteint la Lune, nous aurons le temps, pendant les longues nuits lunaires, de considérer à loisir ce globe où fourmillent nos semblables !

- Nos semblables ! s’écria Michel Ardan. Mais maintenant, ils ne sont pas plus nos semblables que les Sélénites ! Nous habitons un monde nouveau, peuplé de nous seuls, le projectile ! Je suis le semblable de Barbicane, et Barbicane est le semblable de Nicholl. Au-delà de nous, en dehors de nous, l’humanité finit, et nous sommes les seules populations de ce microcosme […] (AL 46).

3La même posture est sous-jacente à la rhétorique de Robur, dans le roman éponyme, l’ingénieur associant la jouissance exclusive de l’espace aérien, avec la maîtrise de L’Albatros, le véhicule qui lui permet de le parcourir :

« À quelle époque l’homme cessera‑t‑il de ramper dans les bas‑fonds pour vivre dans l’azur et la paix du ciel ? » À cette demande de Camille Flammarion, la réponse est facile : ce sera à l’époque où les progrès de la mécanique auront permis de résoudre le problème de l’aviation. […] Et, avec [L’Albatros], je suis maître de cette septième partie du monde, plus grande que l’Australie, l’Océanie, l’Asie, l’Amérique et l’Europe, cette Icarie aérienne que des milliers d’Icariens peupleront un jour ! (RC 59 et 72)

4La référence à l’Icarie éclaire cette prédilection qu’avait Jules Verne pour des lieux qui ne sont pas seulement autres, mais qui, par cette altérité même, apparaissent clos et isolés du reste du monde. L’Icarie est en effet le nom que le philosophe Étienne Cabet avait donné à l’utopie socialiste qu’il avait théorisée. Paru en 1840 sous le titre de Voyages et aventures du Lord Wiliam Carisdall en Icarie, sans nom d’auteur, par crainte des poursuites, l’ouvrage de Cabet fut publié dès 1842 sous son nom, avec un titre moins fleuri, Voyage en Icarie. Il connaîtra plusieurs rééditions, et il était, au milieu du XIXe siècle, l’une des utopies socialistes les mieux diffusées, et les plus divulguées. En rêvant d’une Icarie peuplée d’Icariens, Robur ne recourt pas seulement à un lieu commun de la rhétorique, visant à orner son discours par une référence à la mythologie antique : il fait de L’Albatros un lieu utopique, susceptible de permettre à des hommes et des femmes de vivre heureux, en vivant hors du monde moderne. Et il n’en va pas autrement des autres lieux clos que sont le Nautilus, l’obus d’Autour de la Lune, et les « villes flottantes » plus ou moins fantaisistes de nombreux romans2, qui sont tous autant de « mondes à part », « aussi étranger(s) à la terre que les planètes qui accompagnent ce globe autour du soleil », des « microcosmes » au‑delà desquels « l’humanité finit ». Plutôt que de partir pour un autre monde, voyager, ce serait donc s’en aller en utopie – vers aucun lieu.

5De nombreuses configurations topographiques s’apparentent à cet idéal, comme les grottes aux proportions démesurées, dans Voyage au centre de la Terre, Les Indes noires ou Face au drapeau ; ou encore les îles, non plus en tant que constructions artificielles, comme Standard-Island, mais comme phénomène géologique naturel. On pense notamment à L’École des Robinson, Deux ans de vacances, Le Chancellor, Face au drapeau, et, bien entendu, L’Île mystérieuse. L’île est depuis l’Antiquité un espace dédié par excellence à l’utopie, laquelle connaissait un regain d’intérêt depuis le XVIIIe siècle, que ce soit sous la plume des philosophes ou des écrivains3. De plus, le succès que rencontra, au XIXe siècle, le roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoë, suite à la remarquable traduction qu’en donna Petrus Borel en 1836, a contribué à orienter l’auteur vers les « robinsonnades », non que Jules Verne ait choisi ce thème par calcul, contrairement à Jacques Offenbach avec son opéra‑comique intitulé Robinson Crusoë (1867), mais tout simplement parce qu’il partageait l’engouement de ses contemporains pour le solitaire de Despair Island4. Verne a d’ailleurs pris soin de souligner dans L’Île mystérieuse que la situation que connaissent ses « naufragés de l’air » est une sorte de comble de la robinsonnade :

Les héros imaginaires de Daniel de Foe ou de Wyss5, aussi bien que les Selkirk et les Raynal6, naufragés à Juan‑Fernandez ou à l’archipel des Auckland, ne furent jamais dans un dénuement aussi absolu. Ou ils tiraient des ressources abondantes de leur navire échoué, soit en graines, en bestiaux, en outils, en munitions, ou bien quelque épave arrivait à la côte qui leur permettait de subvenir aux premiers besoins de la vie. Ils ne se trouvaient pas tout d’abord absolument désarmés en face de la nature. Mais ici, pas un instrument quelconque, pas un ustensile. De rien, il leur faudrait arriver à tout ! (IM 62‑63)

6Malgré ce dénuement extrême, cette île « fertile, agréable dans ses aspects, variée dans ses productions » (IM 48), à laquelle rien ne manque, permettra aux protagonistes, aidé par leur mystérieux bienfaiteur, de développer une société idéale où, comme dans les utopies de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes :

Après ces chaudes journées d’été, le soir, quand les travaux étaient terminés, au moment où se levait la brise de mer, ils aimaient à s’asseoir sur la lisière du plateau de Grande‑Vue, sous une sorte de véranda couverte de plantes grimpantes, que Nab avait élevée de ses propres mains. Là, ils causaient, ils s’instruisaient les uns les autres, ils faisaient des plans, et la grosse bonne humeur du marin réjouissait incessamment ce petit monde, dans lequel la plus parfaite harmonie n’avait jamais cessé de régner. (IM 411)

7Cette représentation « utopique » de l’espace insulaire se retrouve à plusieurs reprises dans l’œuvre de Verne, par exemple, dans Le Chancellor, lorsque les naufragés trouvent refuge sur un îlot rocheux, le temps de réparer leur navire. Bien qu’il soit minuscule et n’offre aucune ressource, il finit, comme l’obus d’Autour de la Lune, par constituer un microcosme au sens fort du terme, c’est-à-dire un monde complet, et qui suffit à ses habitants, au point de leur procurer un bien‑être sans égal.

8Il convient toutefois de ne pas se méprendre sur la nature de l’utopie vernienne. Qu’ils soient machines, grottes ou îles, les espaces utopiques se caractérisent par l’abondance matérielle et l’accumulation des marchandises, qu’il s’agisse de l’obus d’Autour de la Lune, plein à craquer non seulement d’outils et d’appareils, mais aussi de mets variés, qui vont de la conserve au vin de Bourgogne ; du Nautilus et de ses immenses collections ; ou encore des magasins de Granite‑House, la demeure des colons de l’île Lincoln, qui contiennent plus de biens que les cinq naufragés pourront jamais en consommer. De plus, si les sociétés idéales dont rêve Jules Verne procèdent à une simplification des rapports sociaux, comme nombre d’utopies socialistes, cette réduction n’en est pas moins calquée sur l’ordre social dont Verne est le contemporain, celui de la société industrielle capitaliste, qui a triomphé sous le Second Empire. Ainsi, quoique la solidarité règne entre les naufragés de L’Île mystérieuse, de Deux ans de vacances ou du Chancellor, l’inégalité est aussi de mise : chacun occupe une place socialement déterminée, qui lui est assignée une fois pour toute, et le groupe, aussi restreint qu’il soit, a besoin d’un chef. L’utopie vernienne sanctuarise donc de petits groupes, fortement hiérarchisés, qui visent à préserver l’indépendance de chaque individu, et à répondre à ses besoins matériels et, s’il en est pourvu, à ses aspirations spirituelles.

9D’un point de vue idéologique, on serait tenté de faire de ces mondes imaginaires des utopies « bourgeoises », compte‑tenu de leurs aspects conservateur et individualiste, et de la conception matérialiste du bonheur qu’ils impliquent. Toutefois, ces utopies ne sont « bourgeoises » que dans la mesure où elles reflètent l’idéologie assez convenue d’un bourgeois de la seconde moitié du XIXe siècle. Si l’auteur a rédigé quelques pamphlets sociaux virulents, avec des textes comme Paris au XXe siècle, L’Île à hélice ou Maître du monde, il n’avait cependant pas une grande culture politique, et il ne visait pas à endoctriner ses lecteurs7 : seule l’intéresse l’efficience littéraire des espaces utopiques qu’il imagine. À preuve, les échanges qu’il a avec Hetzel, lors de la rédaction des Cinq cent millions de la Begum. Ce roman a pour cadre non pas une, mais deux villes utopiques, France‑Ville et Stahlstadt, que construisent les deux héritiers de la colossale fortune de la Begum. Le premier, le docteur Sarasin, est français, et le second, le professeur Schultze, est allemand. Hetzel s’enthousiasma pour le sujet, dans lequel il voyait une allégorie de la rivalité entre la France et l’Allemagne, et un moyen de se venger, symboliquement, de l’humiliation subie en 1870, avec l’annexion de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine. Lorsqu’il proposa le sujet à Jules Verne8, celui-ci dédaigna sa dimension « philosophique », pour ne s’intéresser qu’aux effets qu’il pouvait en tirer, sur le plan de l’écriture romanesque, comme en témoigne la lettre qu’il adressa à son éditeur le 8 septembre 1878 :

J’en reviens toujours à ceci : l’un des héros dit : J’ai inventé un canon qui démolira tout. L’autre dit : J’ai inventé une torpille qui démolira le canon. Eh bien, vous ne pouvez nier que l’intérêt, le seul sera pour moi d’assister à l’expérience.

Si nous écrivons pour 15.000 lecteurs, c’est cela qu’ils nous demanderont. Si nous n’écrivons que pour 500, peut‑être une thèse philosophique suffira‑t‑elle, mais en tout cas, ou je me trompe bien, elle ne découle pas de l’ouvrage tel qu’il est fait9.

10On ne saurait rejeter plus explicitement la portée idéologique du sujet, et ce, alors que les sentiments patriotiques de Verne, et l’aversion qu’il avait pour l’Allemagne, à l’instar de la grande majorité de ses compatriotes, ne sauraient être mises en cause.

11Une autre propriété remarquable des espaces verniens est à rapprocher de la précédente. Dès la parution de Vingt mille lieues sous les mers, il a été souligné que le Nautilus était un bâtiment improbable. Il l’est tout d’abord sur le plan technologique. Avec la masse qui est la sienne, jamais l’électricité n’aurait pu le mouvoir : il eût coulé à pic s’il avait été construit, et, sombrant vers les abysses, il eût été broyé par la pression, non seulement parce que les surfaces vitrées eussent cédé rapidement, mais aussi parce que les spacieuses pièces de vie du bâtiment en affaiblissaient la structure. Mais ce qui est plus surprenant, c’est que Verne ne se donne pas la peine d’imaginer un équipement et un ameublement spécifiques au voyage sous les mers, et qu’il calque l’intérieur du Nautilus sur le modèle d’un appartement bourgeois. La partie antérieure du sous‑marin s’ouvre sur une salle à manger, et suivent en enfilade, selon la configuration des appartements haussmanniens du temps : une bibliothèque dont le luxe reflète le rapport de la classe bourgeoise aux livres et à sa fonction sociale distinctive ; « un salon immense et splendidement éclairé » (VML 122) ; « une chambre élégante, avec lit, toilette et divers autres meubles » (VML 128‑129), dans laquelle Nemo a choisi de loger son hôte, et, dans la partie centrale du bâtiment, à l’écart des pièces de vie, toujours sur le modèle d’un appartement bourgeois de la seconde moitié du siècle, une cuisine et une salle de bain « dont les robinets fournissaient l’eau froide ou l’eau chaude, à volonté » (VML 136). Il en va de même de L’Albatros, où la première pièce où sont introduits Phil Evans et Uncle Prudent est un « dining‑room » (RC 74), et où, tout comme Aronnax, les deux protagonistes auront droit à une chambre confortable, si bien qu’« un transatlantique ne leur eût point offert plus de confort » (RC 85). Même agrément à bord de l’obus qui propulse Ardan, Barbicane et Nicholl vers la Lune, tel qu’il est décrit dans De la Terre à la Lune : les parois sont recouvertes d’un capitonnage, les astronautes disposent de confortables banquettes, et, comble du confort bourgeois, du chauffage et de l’éclairage au gaz. Et l’intérieur douillet et « artiste » de l’obus est mesuré à l’aulne d’une autre invention majeure du XIXe siècle, le train, l’auteur précisant que les voyageurs « n’eussent pas été aussi à leur aise dans le plus confortable wagon des Etats-Unis » (DTL 306).

12Il peut sembler surprenant que les machines, mais aussi les îles et les grottes qui hantent les voyages « extraordinaires » de Verne10, reproduisent des intérieurs bourgeois, et ce, alors que toute communication avec le monde moderne et civilisé est devenue impossible. Une première explication, d’ordre générique, tient à ce que la « science‑fiction », en tant que genre, n’en était qu’à ses balbutiements, et que la tendance que l’on observe depuis le siècle dernier à plonger les personnages dans des mondes radicalement autres que ceux dans lequel nous vivons ne s’était pas encore imposée. Pour un pionnier comme Verne, la part d’imagination – et d’extraordinaire – de ses récits était déjà largement satisfaite par l’invention de ses machines, ou encore de lieux merveilleux, comme les cirques lunaires du Voyage autour de la Lune, la Coal‑City des Indes noires, ou la grotte-océan du Voyage au centre de la Terre, tous plus ou moins inspirés et dérivés des féeries qui se donnaient alors dans les théâtres populaires11. Littérairement parlant, Verne est dans la même situation qu’Edgar Allan Poe quand celui-ci invente le roman policier : Walter Benjamin12 a en effet remarqué que, chez l’auteur de L’Assassinat de la rue Morgue, l’enquêteur n’est pas un « détective » ou un homme de loi, comme dans le roman policier du XXe siècle, mais un bourgeois, parfois oisif, qui s’adonne à l’art de la déduction pour son seul plaisir. Il en va de même chez Verne, dont les machines, les grottes et les îles sont autant de variations autour de l’espace intérieur bourgeois. Et ce parallèle avec le detective novel offre une piste interprétative intéressante, dans la mesure où, si Walter Benjamin a relevé que les premiers enquêteurs étaient des bourgeois, c’était avant tout pour souligner que le genre policier était né de l’intérêt tout particulier que l’on accordait au XIXe siècle à l’espace intérieur, puisque sa dynamique narrative repose sur la collecte, le classement et l’examen des traces laissées par les individus. Or, il semble que ce soit vers la même finalité que tendent les espaces clos verniens. Si Verne aménage le Nautilus, L’Albatros ou le « wagon‑projectile » sur le modèle d’un appartement haussmannien, ce n’est pas seulement parce qu’on y retrouve les normes de ce que l’on estimait être un intérieur confortable, vers lequel il conviendrait de tendre, hors du monde civilisé, pour y apporter la civilisation. Cet intérieur confortable l’est d’autant plus qu’il accumule les signes, les traces, les symboles de la société moderne dont l’auteur est le contemporain.

13Cette singularité de l’imaginaire vernien est soulignée avec insistance dans Vingt mille lieues sous les mers, auquel je me limiterai dans cet article. La bibliothèque et le salon du Nautilus ne sont pas seulement incongrus par leur taille et leur luxe : l’une comme l’autre accumulent les objets, bien au‑delà des normes que le réalisme descriptif aurait dû imposer, comme le montre ce passage, où Aronnax décrit la bibliothèque du capitaine Nemo :

Livres de science, de morale et de littérature, écrits en toutes langues, y abondaient ; mais je ne vis pas un seul ouvrage d’économie politique ; ils semblaient être sévèrement proscrits du bord. Détail curieux, tous ces livres étaient indistinctement classés, en quelque langue qu’ils fussent écrits et ce mélange prouvait que le capitaine du Nautilus devait lire couramment les volumes que sa main prenait au hasard. Parmi ces ouvrages, je remarquai les chefs d’œuvre des maîtres anciens et modernes, c’est‑à‑dire tout ce que l’humanité a produit de plus beau dans l’histoire, la poésie, le roman et la science, depuis Homère jusqu’à Victor Hugo, depuis Xénophon jusqu’à Michelet, depuis Rabelais jusqu’à Mme Sand. Mais la science, plus particulièrement, faisait les frais de cette bibliothèque ; les livres de mécanique, de balistique, d’hydrographie, de météorologie, de géographie, de géologie, etc., y tenaient une place non moins importante que les ouvrages d’histoire naturelle, et je compris qu’ils formaient la principale étude du capitaine. Je vis là tout le Humboldt, tout l’Arago, les travaux de Foucault, d’Henri Sainte‑Claire Deville, de Chasles, de Milne‑Edwards, de Quatrefages, de Tyndall, de Faraday, de Berthelot, de l’abbé Secchi, de Petermann, du commandant Maury, d’Agassiz, etc., les mémoires de l’Académie des sciences, les bulletins des diverses sociétés de géographie, etc., et, en bon rang, les deux volumes qui m’avaient peut-être valu cet accueil relativement charitable du capitaine Nemo. (VML 120‑121)

14Cette description évoque plutôt une bibliothèque publique que privée. Son ambition de couvrir l’ensemble des savoirs humains contemporains, se traduit à la fois par son souci d’embrasser « tout ce que l’humanité a produit de plus beau », « des maîtres anciens [aux] modernes », et par l’éclectisme des disciplines visées, de l’histoire aux sciences, en passant par la poésie et le roman. Certes, pareille page répond à l’une des exigences de la collection, qui était d’éduquer la jeunesse, et elle vise donc, à la fois par les énumérations qu’elle égrène, et la tonalité émerveillée qui domine le passage, à donner un aperçu des connaissances actuelles, tout autant que le goût de l’étude. De plus, le propriétaire de cette bibliothèque accomplit l’idéal du temps, empreint de positivisme, qui voulait que l’homme ou, comme il est dit, « l’humanité » pût embrasser le monde sous toutes ses facettes, pour le dominer et en tirer le meilleur parti. Ces deux aspects de l’œuvre sont bien connus, et ils valent régulièrement au lecteur, dans Vingt mille lieues sous les mers ou L’Île mystérieuse, des pages descriptives, où Verne déroule de longues listes de noms d’oiseaux, de poissons, de mammifères, de plantes, de minéraux etc. De même l’opposition « histoire / poésie / roman » semble un emprunt assez scolaire à la classification des types discursifs selon Aristote, tout comme est académique celle entre la littérature (« la poésie, le roman ») et la « science ». Mais ce qui retient l’attention, c’est que les livres y sont « indistinctement classés, en quelque langue qu’ils fussent écrits », ce qui instille l’idée que cette collection, qui active en filigrane le topos de la tour de Babel, ne saurait avoir de fin, qu’elle est à proprement parler infinie, c’est-à-dire jamais terminée, comme le suggèrent également à plusieurs reprises les « etc. » qui jalonnent le texte.

15Cet aspect « collectionneur » est encore plus marqué dans la description du salon du Nautilus quelques pages plus loin :

Je passai dans un salon immense et splendidement éclairé. C’était un vaste quadrilatère, à pans coupés, long de dix mètres, large de six, haut de cinq. Un plafond lumineux, décoré de légères arabesques, distribuait un jour clair et doux sur toutes les merveilles entassées dans ce musée. Car c’était réellement un musée dans lequel une main intelligente et prodigue avait réuni tous les trésors de la nature et de l’art, avec ce pêle‑mêle artiste qui distingue un atelier de peintre. Une trentaine de tableaux de maîtres, à cadres uniformes, séparés par d’étincelantes panoplies, ornaient les parois tendues de tapisseries d’un dessin sévère. Je vis là des toiles de la plus haute valeur, et que, pour la plupart, j’avais admirées dans les collections particulières de l’Europe et aux expositions de peinture. Les diverses écoles des maîtres anciens étaient représentées par une madone de Raphaël, une vierge de Léonard de Vinci, une nymphe du Corrège, une femme du Titien, une adoration de Véronèse, une assomption de Murillo, un portrait d’Holbein, un moine de Vélasquez, un martyr de Ribera, une kermesse de Rubens, deux paysages flamands de Téniers, trois petits tableaux de genre de Gérard Dow, de Metsu, de Paul Potter, deux toiles de Géricault et de Prud’hon, quelques marines de Backhuysen et de Vernet. Parmi les œuvres de la peinture moderne, apparaissaient des tableaux signés Delacroix, Ingres, Decamps, Troyon, Meissonier, Daubigny, etc., et quelques admirables réductions de statues de marbre ou de bronze, d’après les plus beaux modèles de l’Antiquité, se dressaient sur leurs piédestaux dans les angles de ce magnifique musée. (VML 122‑124)

16Le terme « musée » qui ouvre et ferme le passage13 renvoie à un lieu et à une institution voués par nature à la collection, et il se substitue à celui de « salon », comme si l’un et l’autre étaient interchangeables, comme si le salon bourgeois était, par vocation, destiné à être un musée. Le transfert est facilité par le fait que la pièce est « splendidement éclairé(e) », une caractéristique qui appartient tout autant au musée qu’au salon, depuis que l’éclairage au gaz s’était développé et était devenu un signe de distinction sociale14. Plus encore que celui de la bibliothèque, le contenu de ce salon‑musée apparaît hautement improbable, par la richesse et la diversité des œuvres, qui couvrent toutes les périodes considérées comme les plus prestigieuses de l’histoire de l’art, sans oublier les peintres les plus modernes, tout comme figuraient dans la bibliothèque les auteurs les plus récents, y compris l’ouvrage du narrateur sur les fonds marins, lequel se trouve ainsi en quelque sorte doublement intégré à la collection du capitaine Nemo, par métonymie, avec son livre, et en chair et os, puisqu’il est prisonnier du Nautilus. Les superlatifs et adjectifs mélioratifs soulignent au‑delà de toute vraisemblance la qualité des œuvres amassées par le maître de bord, et si l’auteur tente d’expliquer, pour la forme, comment le capitaine Nemo a pu se constituer une pareille collection, « dans les collections particulières de l’Europe et aux expositions de peinture », cette précision à visée réaliste surenchérit dans l’emphase, en faisant de cette collection une espèce de « collection de collections ».

17Comme le rappelle Walter Benjamin, « ce qui est décisif dans l’art de collectionner, c’est que l’objet soit détaché de toutes ses fonctions primitives, pour nouer la relation la plus étroite avec tous les objets qui lui sont semblables, [laquelle] est diamétralement opposée à l’utilité15 ». À partir du moment où ils sont intégrés à une collection, le tableau ou le coquillage sont retirés du circuit de distribution auxquels ils appartiennent, et ils perdent toute valeur en tant que marchandise. Leur valorisation dépend de l’intérêt qu’y porte le collectionneur, lequel n’est pas motivé par la fonction utilitaire de l’objet, mais par cela qu’il représente au sein de la collection : « pour le vrai collectionneur, chaque chose particulière devient, dans ce système, une encyclopédie rassemblant tout ce que l’on sait de l’époque, du paysage, de l’industrie, du propriétaire dont elle provient. Le sortilège le plus profond du collectionneur consiste à enfermer la chose particulière dans un cercle magique où elle se fige16 ». Cette idéalisation des objets collectionnés ne se traduit pas seulement par une valeur « inestimable », au sens littéral et pragmatique du terme : perdant sa fonction utilitaire, l’objet collecté gagne en significations. À la fois plus riche et plus pur, il en devient « meilleur », pour reprendre un qualificatif de Walter Benjamin. Toutefois, perdre son utilité, devenir idéal, c’est aussi quitter le monde « réel » et bien « vivant » pour rejoindre un monde défunt, c’est participer à la construction d’un univers d’objets qui ne sont plus au monde. C’est donc aussi instiller l’idée que ce monde a peut-être déjà disparu, aussi « vivant » qu’il soit, puisqu’il est possible de le collectionner, de le ramasser en quelque sorte, comme s’il avait été jeté à terre.

18Si les « voyages extraordinaires » auxquels Jules Verne convie son lecteur sont dirigés vers des mondes physiques, des continents, des pays, des îles et des grottes, que les personnages parcourent rapidement ou qu’ils occupent durablement selon les récits, ils invitent donc aussi à découvrir des collections d’objets, que l’exploration de ces mondes suscite, et qui reflètent la manière dont la société de cette époque se voyait et s’imaginait elle‑même. Mais ces aperçus sur le monde moderne ne prennent pas seulement la forme de collections entassées sur des étagères, sous des vitrines ou sur des panoplies. On trouve dans l’œuvre de Verne diverses constructions ou dispositifs dédiés à l’observation, dont la fonction première est de « donner à voir » le monde, tels que les galeries, les plates‑formes, les passages, dont Walter Benjamin a montré qu’ils étaient étroitement liés à la vie sociale du XIXe siècle, et à son imaginaire.

19Dans leurs formes les plus évidentes, ces constructions associent le plus souvent le fer et le verre, les deux matériaux qui, au milieu du siècle, étaient considérées comme les plus modernes, les plus représentatifs de leur époque, ne serait‑ce que parce qu’ils procédaient de l’industrialisation, et des progrès des processus d’usinage. Le salon du Nautilus comporte ainsi de larges ouvertures vitrées donnant sur les fonds marins, et une timonerie, qui est « une cage vitrée, qui fait saillie à la partie supérieure de la coque du Nautilus, et que garnissent des verres lenticulaires » (VML 144). Plutôt que d’écouter les enseignements des physiciens, qui lui expliquaient que ces ouvertures affaiblissaient considérablement la structure du sous‑marin, le romancier a préféré maintenir cette association du verre et de l’acier, non seulement parce que c’était le symbole même de la modernité, mais aussi parce que les vitres permettaient que les passagers du Nautilus fussent comme les spectateurs d’une galerie. De fait, Aronnax, installé confortablement dans le salon du Nautilus, regarde les abysses, découvre et contemple cet autre monde que le sous-marin parcourt inlassablement, comme s’il s’agissait d’un spectacle : « Que d’heures charmantes je passai ainsi à la vitre du salon ! Que d’échantillons nouveaux de la flore et de la faune sous‑marines j’admirais sous l’éclat de notre fanal électrique ! » (VML 334). Le savant se décrit rivé « à la vitre du salon », une posture éminemment moderne, comme l’a relevé Walter Benjamin, et qui revient souvent dans la littérature du XIXe siècle : l’homme regarde le monde dans lequel il se trouve, tout en restant en dehors de celui-ci, à l’écart, protégé, abrité derrière une fenêtre – comme dans La Fenêtre d’angle du cousin d’Andersen, ou comme plusieurs analogues du poète dans Le Spleen de Paris de Baudelaire17. L’observateur découvre ainsi le monde extérieur, tout en préservant son espace intérieur ; il reste de l’autre côté de la vitre, du hublot, comme s’il convenait de se protéger, comme s’il n’était ni dans ni de ce monde qu’il contemple de son poste d’observation, comme s’il ne souhaitait pas en être un acteur, mais seulement un spectateur. Immobilis in mobile.

20L’obus envoyé vers la Lune par le Gun‑Club et L’Albatros s’inscrit dans le même imaginaire. Avec la même insouciance pour les lois de la physique, le « wagon‑projectile » est percé de plusieurs ouvertures, de tous côtés de l’habitacle, afin que les passagers puissent observer l’espace aussi commodément que les hôtes du capitaine Nemo contemplent les fonds océaniques :

Mais il ne suffisait pas d’aller, il fallait voir en route. Rien ne fut plus facile. En effet, sous le capitonnage se trouvaient quatre hublots de verre lenticulaire d’une forte épaisseur, deux percés dans la paroi circulaire du projectile ; un troisième à sa partie inférieure et un quatrième dans son chapeau conique. Les voyageurs seraient donc à même d’observer, pendant leur parcours, la Terre qu’ils abandonnaient, la Lune dont ils s’approchaient et les espaces constellés du ciel. Seulement, ces hublots étaient protégés contre les chocs du départ par des plaques solidement encastrées, qu’il était facile de rejeter au-dehors en dévissant des écrous intérieurs. De cette façon, l’air contenu dans le projectile ne pouvait pas s’échapper, et les observations devenaient possibles. (DTL 304‑305)

21De fait, nos astronautes, aussi vaillants qu’inconscients, passeront l’essentiel de leur voyage à regarder par ces hublots, quand ils ne seront pas en train de dîner, confortablement installés sur leur banquette. De même, dans le véhicule inventé par Robur, on retrouve la « cage vitrée » du Nautilus, que Verne s’est contenté de transposer à bord de L’Albatros. Mais c’est avant tout de la plate-forme de l’orthoptère, que borde « une rambarde qui sert de main‑courante », que les protagonistes de Robur‑le‑Conquérant découvrent les paysages qui s’offrent à eux. Page après page, défilent des vues de la ville de Québec, de Montréal, d’Ottawa, du lac Ontario, du fleuve Niagara, de Chicago, puis viennent l’Iowa, le Nebraska, le parc de Yellowstone, Salt‑Lake City, l’Alaska, le Kamtchatka, Tokyo, etc. : L’Albatros parcourt ensuite tout le sud de l’Asie, avant de traverser l’Europe, l’Afrique et de rejoindre l’Amérique du sud, en même temps que sont dépeintes les principales villes de ces contrées, et les paysages qui les caractérisent. Même si les gesticulations des deux personnages principaux animent sporadiquement la narration, « l’action » de ce roman est aussi pauvre en péripéties que celle d’Autour de la Lune, puisqu’elle se résume pour l’essentiel à une suite de descriptions, à un défilé, une collection d’images.

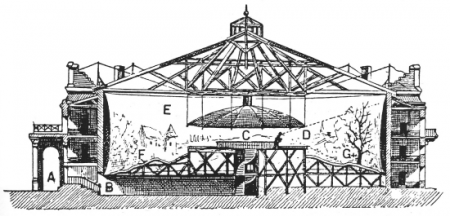

22Or, cette plate‑forme aérienne d’où l’on contemple des vues du monde n’est pas sans analogue dans la société XIXe siècle : elle évoque la rotonde à partir de laquelle, dans un panorama, on admirait une ville, un paysage, ou encore un champ de bataille18. Inventé en Angleterre par le peintre Robert Barker, en 1787, le panorama avait rencontré un tel succès populaire, qu’il s’était rapidement répandu dans les grandes villes européennes. Cette attraction, comme le précise le Larousse encyclopédique du XIXe siècle, consiste en « un vaste tableau circulaire placé autour d’une rotonde, de façon que le spectateur voit les objets représentés comme si, placé sur une hauteur, il découvrait tout l’horizon environnant ». Le bâtiment en rotonde était aménagé ainsi :

23Illustration empruntée à Claude Lamboley, « Petite histoire des panoramas », Bulletin de l’Académie des Sciences et Lettres de l’Académie de Montpellier, n°38, 2008, p. 37-52.

24Le premier panorama avait été érigé à Paris, Boulevard des Capucines, au mois d’août 1799, et il proposait aux Parisiens de découvrir une vue de Paris, comparable à celle que Barbicane et Uncle Prudent contemplent au chapitre XI de Robur, comme en témoigne Le Journal des Dames et des Modes :

Il vient d’être offert à la curiosité des amis des arts, dans le Pavillon circulaire, construit, depuis peu, dans l’intérieur du Jardin d’Apollon, ci-devant des Capucines, près le boulevard, un plan de Paris, peint avec tout le charme de la vérité et tout le séduisant de l’optique. Ce plan s’offre à tous les regards, près du thélégraphe [sic] des Tuileries ; le spectateur, placé sur une planche circulaire, au milieu de l’enceinte, est censé jouir de la perspective, qui a fourni l’idée du tableau aux artistes de mérite qui l’ont exécuté ; il le domine dans le pourtour du local, et, d’un seul regard, peut se promener sur la vaste enceinte de cette grande commune, et en distinguer tous les objets dignes de sa curiosité19.

25Dès 1802, deux autres rotondes furent créées Boulevard Montmartre, lesquelles furent reliées entre elles par un passage, le célèbre Passage des panoramas, qui existe encore aujourd’hui. Les spectateurs y découvrirent des vues de Rome, d’Amsterdam, de Londres, de Jérusalem, d’Athènes, autant de villes que la plupart d’entre eux ne visiteraient jamais, ou encore des scènes historiques, comme l’évacuation de Toulon par les Anglais en 1793, le Camp de Boulogne, ou la bataille de Wagram. L’effet produit par les panoramas semble avoir confondu les hommes et les femmes du XIXe siècle. En 1811, Chateaubriand, dans son Itinéraire de Paris à Jérusalem, se montre médusé par le réalisme avec lequel Pierre Prévost avait représenté Athènes et Jérusalem, deux villes qu’il avait par ailleurs vues de ses propres yeux :

On a vu à Paris les Panorama(s) de Jérusalem et d’Athènes : l’illusion était complète ; je reconnus au premier coup d’œil les monuments et les lieux que j’avais indiqués. Jamais voyageur ne fut mis à si rude épreuve : je ne pouvais pas m’attendre qu’on transportât Jérusalem et Athènes à Paris, pour me convaincre de mensonge ou de vérité. La confrontation avec les témoins m’a été favorable : mon exactitude s’est trouvée telle que des fragments de l’Itinéraire ont servi de programme et d’explication populaire aux tableaux du Panorama.

26Robur‑le‑Conquérant fait ainsi figure de roman « panoramique », au sens que ce terme pouvait avoir au milieu du XIXe siècle : de la plate‑forme très semblable à celle où prenaient place les spectateurs des panoramas, les personnages contemplent des vues à 360° des villes et des paysages de notre planète. Ils collectionnent les images d’un monde qui se donne en spectacle, les admirent, s’en extasient ; mais s’ils peuvent les admirer et s’en extasier, c’est justement parce que ce sont des analogues de ce monde, et non le monde lui-même, qu’ils regardent. Il n’en va pas autrement dans Vingt mille lieues sous les mers et Autour de la Lune, si ce n’est que la plate‑forme prend les allures d’un salon confortable, comme on l’a vu, et que les vues des villes sont remplacées par des vues sous-marines, ou des vues de l’espace. Les panoramas sous‑marins de Vingt mille lieues sous les mers sont d’ailleurs explicitement associés par Verne à un spectacle tout aussi populaire, et dérivé du panorama, le diorama :

Les glaces prenaient des attitudes superbes. Ici, leur ensemble formait une ville orientale, avec ses minarets et ses mosquées innombrables. Là, une cité écroulée et comme jetée à terre par une convulsion du sol. Aspects incessamment variés par les obliques rayons du soleil, ou perdus dans les brumes grises au milieu des ouragans de neige. Puis, de toutes parts des détonations, des éboulements, de grandes culbutes d’icebergs, qui changeaient le décor comme le paysage d’un diorama. (VML 466)

27Le diorama est une invention de Louis Daguerre, qui souhaitait concurrencer les panoramas, en proposant au public une attraction où, non seulement on pouvait admirer une vue saisissante de réalisme, mais où cette vue se modifiait par des changements de lumière, produisant ainsi des effets esthétiques et dramatiques20. La première salle de spectacle ainsi conçue fut installée dans le Faubourg du Temple, dans le Xe arrondissement de Paris. Le dispositif était le suivant (plan du diorama construit à Londres en 1823, sur le modèle de celui de Daguerre21) :

28Illustration empruntée à Helmut et Alison Gernsheim, L. J. M. Daguerre, The History of The Diorama and the Daguerreotype, New York, Dover Publications, 1968, p. 21.

29Les spectateurs prenaient place dans une salle de forme circulaire, en A, et assistaient à un premier spectacle en B qui, s’il n’offrait pas une vue à 360° comme le panorama, reposait sur les mêmes principes de représentation et d’illusion, si ce n’est que le paysage se modifiait par un jeu savant de lumières et d’artifices. Les métamorphoses duraient dix à quinze minutes, puis la salle où se tenaient les spectateurs pivotaient sur elle‑même (d’où sa forme arrondie, car c’était l’équivalent d’une plate‑forme de manège), et s’arrêtait devant un second espace, en C, où un spectacle similaire se déroulait. C’est à l’évidence à ce procédé que songe Jules Verne, lorsqu’il décrit par exemple les impressions d’Aronnax lors de sa première promenade en scaphandre, sur des fonds‑marins sablonneux :

Les rayons du soleil frappaient la surface des flots sous un angle assez oblique, et au contact de leur lumière décomposée par la réfraction comme à travers un prisme, fleurs, rochers, plantules, coquillages, polypes, se nuançaient sur leurs bords des sept couleurs du spectre solaire. C’était une merveille, une fête des yeux, que cet enchevêtrement de tons colorés, une véritable kaléidoscopie de vert, de jaune, d’orange, de violet, d’indigo, de bleu, en un mot, toute la palette d’un coloriste enragé ! (VML 183)

30La mention du kaléidoscope dans cet extrait n’est pas anodine : il s’agit en effet d’une autre invention « moderne », que l’on doit à un Ecossais, le physicien David Brewster, qui en définit le principe en 1816. Tout comme le diorama, le kaléidoscope repose sur des principes optiques de polarisation de la lumière, et il connut un grand succès tout au long du XIXe siècle, comme divertissement populaire.

31L’Île mystérieuse ne fait pas exception à cet imaginaire des plates-formes, galeries, passages et autres lieux de spectacles. Granite‑House, la résidence que les colons aménagent sur le flanc d’une falaise, est, par son plan même, à la fois une galerie et une plate-forme. Les chambres, l’office et la « salle d’étude », disposés en enfilade, sont munis d’ouvertures qui permettent à ses occupants de contempler le paysage, comme s’ils étaient sur la terrasse couverte d’un panorama :

Enfin, tout fut terminé, et il était temps, car la mauvaise saison arrivait. D’épais volets permettaient de fermer les fenêtres de la façade, en attendant que l’ingénieur eût eu le temps de fabriquer du verre à vitre.

Gédéon Spilett avait très‑artistement disposé, dans les saillies du roc, autour des fenêtres, des plantes d’espèces variées, ainsi que de longues herbes flottantes, et, de cette façon, les ouvertures étaient encadrées d’une pittoresque verdure d’un effet charmant.

Les habitants de la solide, saine et sûre demeure, ne pouvaient donc être qu’enchantés de leur ouvrage. Les fenêtres permettaient à leur regard de s’étendre sur un horizon sans limite, que les deux caps Mandibule fermaient au nord et le cap Griffe au sud. Toute la baie de l’Union se développait magnifiquement devant eux. (IM 257)

32Ce regard qui s’étend « sans limite », et la représentation de la « baie [qui] se développait magnifiquement devant eux », évoquent la manière dont on rendait compte dans la presse des impressions que provoquaient les paysages des panoramas. Mais, surtout, Gédéon Spilett a disposé « autour des fenêtres » une végétation qui conforte l’illusion, en préservant l’unité esthétique de l’ensemble, comme dans un panorama, où les premiers plans étaient à l’unisson de la toile de fond pour assurer, en trompe l’œil, la profondeur de champ. Verne recourt d’ailleurs à des tournures qui soulignent le caractère artificiel du procédé, comme si c’était là une qualité qui conférait au lieu toute sa valeur, avec le groupe adverbial « très‑artistement » ; l’adjectif « pittoresque » ; l’expression « un effet charmant » qui, nonobstant son aspect convenu, renvoie à la topique du « bon goût » et de la « distinction » ; et la mention des « longues herbes flottantes », qui imite les embellissements inspirés de motifs végétaux qui fleurissaient alors dans les arts décoratifs.

33D’autres passages font plutôt penser au diorama, par exemple lorsque les colons découvrent par hasard la grotte dans laquelle ils vont aménager leur future résidence, et qu’ils percent le rocher avec une simple pioche, afin de voir si la paroi n’est pas trop épaisse :

Cyrus Smith vint appliquer son œil à l’ouverture, qui dominait le sol de quatre‑vingts pieds. Devant lui s’étendait la lisière du rivage, l’îlot, et, au‑delà, l’immense mer.

Mais par ce trou assez large, car la roche s’était désagrégée notablement, la lumière entra à flots et produisit un effet magique en inondant cette splendide caverne ! Si, dans sa partie gauche, elle ne mesurait pas plus de trente pieds de haut et de large sur une longueur de cent pieds, au contraire, à sa partie droite, elle était énorme, et sa voûte s’arrondissait à plus de quatre‑vingts pieds de hauteur. En quelques endroits, des piliers de granit, irrégulièrement disposés, en supportaient les retombées comme celles d’une nef de cathédrale. Appuyée sur des espèces de pieds‑droits latéraux, ici se surbaissant en cintres, là s’élevant sur des nervures ogivales, se perdant sur des travées obscures dont on entrevoyait les capricieux arceaux dans l’ombre, ornée à profusion de saillies qui formaient comme autant de pendentifs, cette voûte offrait un mélange pittoresque de tout ce que les architectures byzantine, romane et gothique ont produit sous la main de l’homme. Et ici, pourtant, ce n’était que l’œuvre de la nature ! Elle seule avait creusé ce féerique Alhambra dans un massif de granit ! (IM 241)

34La scène offre deux spectacles, qui se complètent et s’opposent tout à la fois. Dans un premier temps, le lecteur découvre avec Gédéon Spilett le paysage extérieur qu’offre l’île, que le colon contemple en appliquant son œil sur une « ouverture », exactement comme avec le polyorama panoptique, autre invention de Louis Daguerre qui, à l’instar du diorama, offrait une vue changeante (et donc « animée », d’un certain point de vue), mais en miniature. Puis, et c’est la partie la plus développée, Spilett retire son œil de « l’ouverture », ce qui laisse entrer la lumière dans la caverne. Il s’ensuit un spectacle « magique », qui évoque brièvement un univers merveilleux, avec la mention de la « splendide grotte », qui emprunte aux contes populaires et aux Mille‑et‑une nuits, mais celle-ci se transforme très vite en « une nef de cathédrale », grâce à une métaphore filée qui projette sur les parois de la grotte une « voûte », « des piliers », des « retombées », des « cintres », « des nervures ogivales », « des travées obscures », des « arceaux », des « pendentifs ». Verne reprend ici une topique née sous la plume de Chateaubriand et des premiers romantiques, et qui avait traversé le siècle. Mais si le procédé n’est pas très original, il souligne néanmoins le caractère polymorphe du curieux édifice imaginaire ainsi construit, « un mélange pittoresque de tout ce que les architectures byzantine, romane et gothique ont produit sous la main de l’homme », où l’improbable réunion de tels éléments souligne le caractère artificiel de ce qui s’offre à la vue, tout comme l’adjectif « pittoresque », hormis sa valeur appréciative, suggère que tout cela serait comme une peinture, sur laquelle jouerait la lumière.

35Les « voyages extraordinaires » de Jules Verne reposent ainsi sur des options qui, combinées entre elles, ne pouvaient qu’en assurer le succès. Qu’il s’agisse des machines fabuleuses qu’imaginent ses inventeurs, ou des refuges que se construisent ses entreprenants robinsons, l’écrivain place ses personnages dans des lieux « utopiques », dans le sens non pas politique du terme, mais plutôt littéraire ou esthétique, de telle sorte que non seulement il s’y entasse les traces de la société moderne dont Verne et ses lecteurs étaient les contemporains, en une improbable collection, mais, parmi ces traces, les images des mondes visitées occupent une place de premier choix, compte-tenu du caractère « spectaculaire » des descriptions, qui se donnent à voir comme les toiles d’un panorama ou d’un diorama. En accompagnant les protagonistes dans leurs voyages, le lecteur découvrait une collection de vues, composées et restituées sur le modèle de ces attractions populaires, qui furent les ancêtres du cinéma22. Cela fait de Jules Verne le premier auteur qui ait intégré à ses procédés d’écriture certains des effets propres à de telles attractions, ce qui explique en partie le succès populaire qu’il rencontra en son temps, et préfigure l’une des constantes des best-sellers d’aujourd’hui, dont on sait quelle est leur dette envers les techniques cinématographiques23.