Animaux exquis. Collages, photomontages et autres trafics d’espèces

1Si la prudence oblige le naturaliste, devant un spécimen hors du commun, à éprouver l’ensemble des critères de reconnaissance des espèces attestées avant d’en inventer une nouvelle, il faut rappeler que certaines espèces comme l’ornithorynque bouleversèrent à ce point les repères qu’elles purent un temps être conçues comme le produit d’une ingénieuse supercherie obtenu à la faveur d’un simple montage1. Face au premier spécimen d’ornithorynque, la réaction du Dr Shaw en 1799 fut en effet de chercher les sutures qui avaient permis de relier ainsi un bec de canard, le corps et les pattes d’une loutre et la queue d’un castor. Un cadavre exquis, en somme, avant la lettre. Que l’ornithorynque figure parmi les animaux totems du surréalisme ne saurait donc surprendre et c’est peut-être moins en ce qu’il représente comme l’affirme André Breton en 1949 un « typ[e] hors série, d’aspect aberrant ou fin de règne » (Breton, [1949], 1999, p. 794) que l’ornithorynque doit d’avoir produit une telle fascination sur les surréalistes2, que parce qu’il ressemble tout bonnement à un collage surréaliste. Il suffit en effet de regarder les cadavres exquis dessinés entre 1920 et 1940 au sein du groupe pour comprendre qu’au-delà de la « contagion mentale » (Ernst, 1933, p. 44) et malgré la stimulation du merveilleux, la contrainte anthropomorphe proposée dans la version plastique du cadavre exquis – une tête, un corps, des membres – permettait, en désarticulant et en reconfigurant les corps, de questionner les frontières réputées infranchissables entre les espèces et les règnes. Dans ce corpus de dessins disséminé à travers l’espace et le temps, on rencontre aussi bien une femme à tête de papillon3, des créatures à tête d’oiseaux4 ou quelques chimères mécanomorphes5.

2Ce n’est donc pas aux animaux surréalistes répertoriés dans le célèbre collage de Kurt Seligmann6 que nous voudrions nous intéresser ici, puisque les espèces qu’on y rencontre, « hors série » ou « fin de règne » sont toutes des espèces attestées, ni même comme le fit il y a près de trente ans Claude Maillard-Chary, aux animaux imaginaires éparpillés dans le corpus surréaliste, mais à quelques espèces hybrides dûment sélectionnées. Les « éléphants à tête de femme » évoqués dans le Manifeste du Surréalisme (Breton, [1924], 1988, p. 340), les femmes héliotropes, les hommes-oiseaux de Max Ernst et autres chimères font aujourd’hui partie d’un certain folklore surréaliste, de l’ordre presque du poncif visuel, souvent interprété comme le signe d’une libération de l’inconscient dont l’animalité serait à la fois le signe et le symptôme7. Les trois bestiaires que nous voudrions ici interroger ne dérogent sans doute pas à cette tradition qui fait de l’animal l’outil d’une interrogation sur l’espèce humaine. Cependant, le souci tout à fait singulier des membres du surréalisme pour l’animal8, leur goût pour les sciences naturelles et le tournant opéré par Breton dans ses Prolégomènes à un troisième manifeste ou non en 1942 où l’on peut lire cette citation du physicien et biologiste Émile Duclaux : « L’homme n’est peut-être pas le centre, le point de mire de l’univers. On peut se laisser aller à croire qu’il existe au-dessus de lui, dans l’échelle animale, des êtres dont le comportement lui est aussi étranger que le sien peut l’être à l’éphémère ou à la baleine (…) » (Breton, [1942], 1999, p. 14) – tout cela laisse penser que ces êtres hybrides nés de l’« accouplement de deux réalités en apparence inaccouplables sur un plan qui en apparence ne leur convient pas » (Ernst, 1933, p. 43) permettent d’observer la manière dont l’animal s’introduit dans l’image pour mettre à mal le mythe de l’exception humaine et brouiller le sens de la relation analogique.

3Ces trois bestiaires présentent tous, de près ou de loin, un lien avec le surréalisme dont ils révèlent trois moments différents : le surréalisme historique dont témoigne Georges Hugnet, célèbre collagiste des années trente ; le post-surréalisme des années soixante avec l’artiste islandais Erró, représentant de la figuration narrative ; la période des filiations souples et des héritages choisis, avec Laurent Albarracin et Maëlle de Coux. Si un rôle décisif est accordé dans chacun de ces bestiaires à l’image, ce sont à chaque fois des techniques différentes qui sont employées : photopeinture, collage et photomontage. Chacun de ces objets, dont la catégorisation nous le verrons reste difficile, entretient néanmoins un lien étroit avec l’histoire naturelle : Georges Hugnet propose trente-trois espèces d’un nouvel ordre, les « Spumifères », accompagnées chacune d’une notice descriptive et d’une illustration ; Erró s’amuse à concevoir un pastiche de manuel scolaire d’histoire naturelle, tandis que Laurent Albarracin propose, à partir des huit photomontages de Maëlle de Coux, une description à la fois éthologique et anatomique de ces oiseaux hybrides qui hantent l’image. L’enjeu est donc de comprendre à quelle(s) fonction(s) obéit l’invention de ces nouvelles espèces, d’envisager la manière dont s’y construit l’hybridité – entre l’homme et l’animal, entre le mécanique et l’organique – et de considérer ces trois objets comme trois moments emblématiques du rapport à l’animalité.

Les Spumifères : une histoire naturelle du libertinage

4Georges Hugnet (1906-1974) est connu comme l’un des principaux collagistes du surréalisme, auteur de La Septième face du dé et historien du mouvement dada. Marqué comme l’ensemble des surréalistes par la culture populaire, c’est un amateur de cartes postales et l’on sait combien la carte fantaisie, qui hérite de certains procédés caractéristiques du dessin de presse satirique du xixe siècle, recourt aux montages et collages les plus divers9. Lorsqu’elles mettent en scène la rencontre de l’homme et de l’animal, c’est souvent pour renverser les rapports de sujétion : ainsi de ces cartes postales satiriques où le cocher se voit affublé d’une tête de cheval, quand le cheval de l’attelage l’est de la tête de son maître et qui rappellent la manière de Grandville dans Un autre monde (1844). Ce peut être aussi, sous couvert de plaisanterie, pour critiquer la libération des mœurs et donner à voir l’impensable désir féminin, l’animal servant invariablement à désigner l’impur : la série des « papillons parisiens » d’Albert Bergeret, photographe et éditeur de cartes postales à Nancy dont on trouve plusieurs exemplaires dans l’album d’Éluard, représente à chaque fois un visage de femme découpé à la manière d’un médaillon, flanqué de deux ailes de papillon et assorti d’un distique badin10 qui moque les mœurs volages et nocturnes de ces papillons de nuit. À côté de ces fantaisies qui rappellent une certaine presse satirique aux idées souvent réactionnaires, les collages ou photomontages dada (ceux de Raoul Hausmann ou d’Hannah Höch) cherchent au contraire, lorsqu’ils créent des chimères, à inquiéter les représentations11.

5Auteur d’une botanique inventée, Hugnet a commencé par « linnéiser » pour reprendre le mot de Raymond Queneau dans la préface rédigée pour l’exposition Histoire naturelle et botanique qui se tint à la galerie de l’orfèvrerie Christofle en juillet 1948 (Mahieu, 2010, p. 79) et dans laquelle furent exposées ces fleurs inventées, peintes sur des bouts de nappe et assorties d’une double appellation, savante et vernaculaire12. Les Spumifères sont nés en deux temps, comme l’explique Myrtille Hugnet (Hugnet, 2011, p. 12). La partie graphique – les gouaches réalisées sur des cartes postales érotiques anciennes – date de la même époque que les fleurs peintes, soit la fin des années quarante, tandis que les notices ont été rédigées dans les années soixante. L’édition en volume sous le titre La Vie amoureuse des Spumifères est donc une édition posthume, qui vient accomplir à travers l’objet éditorial (illustration en belle page, assortie d’un cartouche qui rappelle les étiquettes des collections naturalistes et notice descriptive placée en regard) ce qui était resté jusqu’alors à l’état de projet. La composition du livre sous la forme d’un « ouvrage d’histoire naturelle à la Buffon » (p. 13) prolonge en somme l’invention linguistique : les Spumifères, dont Myrtille Hugnet précise qu’ils comptent autant d’espèces que l’Académie de membres, avant d’être les personnages de la satire, sont d’abord le produit des règles qui régissent la taxinomie zoologique. Ils rappellent aussi bien certains ordres parmi les insectes (les coléoptères aux « ailes en fourreau », les lépidoptères aux « ailes d’écaille »), que certains genres parmi eux (les doriphores, « porteurs de lance » ou les sphénophores, « porteurs de carène »). Composé à partir du latin spuma (écume, bave ou mousse) et du suffixe latin -fère (qui porte, qui contient) généralement réservé aux adjectifs – quand le suffixe grec -phoros est réservé aux noms – le Spumifère apparaît d’emblée comme un animal érotique, difficilement identifiable et qui rappelle les créatures hybrides des traités de démonologie du xixe siècle (Figure 1)13 ou la représentation des incubes.

Fig. 1 Compendium rarissimum totius Artis Magicae sistematisatae per celeberrimos Artis hujus Magistros, ca 1775. Source Wellcome Library.

6La fonction créant l’organe, la sexualité surdéveloppée de ces animaux aux couleurs vives qui empruntent aux oiseaux leurs couleurs et aux invertébrés leur forme, justifie un développement très net des organes de la préhension (bras, tentacules, pattes abondent pour mieux s’accrocher au corps des belles dénudées) et de très nombreuses glandes. Si l’on reprend la classification traditionnelle des espèces, les Spumifères semblent se situer au niveau du genre, Hugnet passant en revue les différentes espèces qui la composent en utilisant alors la version francisée d’une appellation savante absente. Le Matricol odorant est ainsi constitué à la manière de l’ocypus olens ou ocype odorant (surnommé « le diable »), le Promidan cornu à la manière du centrotus cornutus, ou centrote cornu (surnommé quant à lui le « demi-diable »). Chacun a donc son propre nom, masculin ou féminin14, assorti parfois d’un complément qui en précise l’habitat – « la pigruleuse du maquis », « l’opamidon des cavernes », « le groupier des forêts » – ou le trait distinctif, le Rousselier volant ou la Bisquelle rieuse qui rappellent des espèces attestées comme le lémur volant et la mouette rieuse. Loin d’apparaître isolé, comme le sont généralement les spécimens dans les ouvrages d’histoire naturelle et ce, dans un souci d’universalisation ou restitué à une scène artificielle stylisée comme dans certaines planches didactiques (sur une branche, près d’un arbre, une mare), le Spumifère ne fréquente que les intérieurs feutrés et n’apparaît quant à lui jamais seul. Il est au contraire saisi au moment de l’accouplement avec une femelle d’une autre espèce : « femme convenable » (p. 20), « femme du monde sur le retour » (p. 36), « femme à principes » (p. 66), bas-bleu, soubrette, actrice, « jeunes perruches ou vieilles chouettes » (p. 74), une véritable physiologie, à la manière du xixe siècle, accompagne la description naturaliste.

7Quoiqu’il ne s’agisse pas de collage au sens matériel, il y a pourtant bien ici « accouplement » de deux médiums parfaitement étrangers (la photographie et la peinture), comme il y a accouplement, au sens cette fois biologique, de deux espèces non interfécondes. La carte postale érotique, photographie de studio en plan serré d’une femme nue et lascive, constitue l’embrayeur de l’imaginaire. Georges Hugnet profite en effet du contraste entre le noir et blanc de l’image photographique et les couleurs vives de la gouache, pour faire apparaître ses Spumifères poilus au creux des aisselles, des reins ou des jambes de leur partenaire, entrés comme par effraction dans l’intimité de ces dames. Si l’on trouve dans chacune des notices une abondance de termes savants – qui sont autant de néologismes – pour décrire l’anatomie de chacun des Spumifères (« olgaroupes », « firandoles », « mirouttes empennées », « loquettes bifides », « parlitaines », « burlandines »), on se rend bien vite compte que chaque notice se concentre sur un seul aspect de l’animal : son mode de reproduction, le choix de la ou des partenaires et la parade animale à laquelle l’espèce se livre. Certains attendent la pluie pour sortir, comme le Gulzipian dont les gouttes de pluie « vernissent [le] polandon », et « lustrent [l]es moumousses » (p. 52), d’autres comme la Mailloche dorée « préfère[nt] à tout la régularité et la chambre du cinq à sept » (p. 72), d’autres enfin comme la Granivelle d’Austerlitz préfèrent opérer « dans la cohue des grands magasins, les jours de soldes » (p. 74).

8L’ensemble permet d’établir, sous couvert d’une étude comportementale des différents types de Spumifères, une sociobiologie de la sexualité bourgeoise dont éclatent les malheurs, les hypocrisies, mais aussi la violence viriliste, puisqu’il arrive que les femmes soient violées, torturées, affamées – certains spumifères comme l’Écobaïus des Ardennes allant qui plus est par deux : « l’un porte réellement l’écume », « l’autre la transfuse » (p. 48). Le couple d’Écobaïus, en parfait disciple de Sade, préfère ainsi à toute autre proie les « jolies myopes » parce qu’« à travers les verres de lunette de l’infortunée, les larmes jaillissent en gros plan » (p. 48).

9Hugnet réalise donc un accouplement inédit : celui de l’histoire naturelle et de la littérature érotique, qui communiquent par la surreprésentation du descriptif et la surabondance d’un lexique spécialisé – le vocabulaire zoologique et la langue verte de l’érotisme finissant par se contaminer l’un l’autre. Plutôt qu’à celui de la carpe et du lapin, Hugnet procède ici au mariage de deux penseurs majeurs de la nature : le comte de Buffon et le marquis de Sade15. Qu’on compare ainsi la description du duc de Blangy, largement animalisé, dans Les 120 journées de Sodome avec celle des différents Spumifères :

Joignez à cela […] un tempérament de fer, une force de cheval, et le membre d’un véritable mulet, étonnamment velu, doué de la faculté de perdre son sperme aussi souvent qu’il le voulait dans un jour […] une érection presque continuelle dans ce membre dont la taille était de huit pouces juste de pourtour sur douze de long […]. Ce n’était plus un homme, c’était un tigre en fureur. Malheur à qui servait alors ses passions : des cris épouvantables, des blasphèmes atroces s’élançaient de sa poitrine gonflée, des flammes semblaient alors sortir de ses yeux, il écumait, il hennissait, on l’eût pris pour le dieu même de la lubricité. (Sade, 1986, p. 29)

10Le Groupier des forêts de même « recourt à la force et frappe. Ses palanroutes cornues, dont il sait qu’elles peuvent porter le coup fatal, entrent en action pour la seule satisfaction de sa piramelle qui incarne son tourment sexuel » (p. 24), tandis que la Troublarde « garbule vigoureusement » sa proie :

au bout d’un temps très court, la Troublarde commence à écumer, recommence à écumer, continue à écumer, écume, écume sans arrêt et, semble-t-il, sans fin. […] Ses parlitaines, ses moursoufles, ses douloutes, ses colibaillettes et ses burlandines, qui sont caniculées, fonctionnent comme autant de petits extincteurs à incendie […]. (p. 40)16

11Ce faisant, Georges Hugnet désacralise les mythologies de l’amour (Breton, décrit sous les traits du Purlaine orgueilleux est l’une des cibles de la satire) et retourne la précision anatomique contre la morale bourgeoise. Les moralistes sont d’ailleurs plus d’une fois convoqués, pour être aussitôt mis hors-jeu : « la morale n’a pas à s’immiscer dans ces observations qui concernent l’étude et la description de leurs mœurs » précise la notice de la Troublarde (p. 40), « le plus racé des Spumifères », notice qui s’achève par ces mots : « plus il y a d’écume, plus le nettoiement s’impose, mais aussi plus l’accouplement est réussi. »

Les Méca-animaux, des animaux-machines à l’heure des Trente Glorieuses

12Le deuxième bestiaire que nous avons choisi fait partie des premières œuvres de l’artiste finlandais Erró, du temps où il s’appelait encore Ferró. Adepte comme Max Ernst des atlas anatomiques et des catalogues spécialisés, Erró peint au début des années soixante des tableaux qui mettent en scène la mécanisation du monde et se livre à une réflexion plus générale sur les processus organiques dans des tableaux épiques où se mêlent hommes, machines et animaux. « L’art des bielles, écrit René de Solier en 1960 (p. 1168), enlace et perfore, mieux que les armes, les éléments végétaux chez Jérôme Bosch […] tout fait l’amour, chez Ferró, mécaniques et pattes, sorte de Bosch au néon, en état d’Épinal révélant les moindres détails, mais suggérant l'horrible, l'inceste homme-machine ». Caractéristique de cette période sont La machine à hommes (1961), Auto-transformateur de générations (1961) et ce tableau fondé sur un calembour qui met en scène des rats de laboratoire et les lois de la génétique de Mendel pour dénoncer le racisme, Les rats-cistes (1963). La série intitulée Déphysionomies (1965) créée à partir de portraits d’hommes illustres, procède encore à d’autres accouplements entre l’homme et l’animal : découpés en tranches, les deux images vraisemblablement empruntées à des illustrés « se compénètr[ent] par un jeu compliqué de découpages, translations, rotations imaginaires » (Gatellier, 1965) : Napoléon iii se voit par exemple hybridé avec de grandes perruches, Richelieu avec un toucan (Erró, 1976, p. 112-113). Peint peu après la sortie du film de John Huston en 1961, le tableau intitulé The Misfits propose ainsi des portraits littéralement désaxés par un jeu de découpage et de décalage à partir d’un axe de symétrie vertical : de la cellule, on passe à des fruits hybrides puis à des visages mi animaux-mi humains (p. 85).

13La période « Méca » de l’artiste s’étend de 1958 à 1963 et se décline à travers différents médiums – manifeste, dictionnaire, film – qui tous recourent à la technique du collage ou du montage (Pierre, 2023) pour incarner « l’image posthumaine d’une "mécamorphose" en cours, au terme de laquelle l’hybridation entre le vivant et le mécanique [pourrait être] définitivement consommée » (ibid., p. 19). L’œuvre qui nous intéresse est une œuvre unique, rarement exposée, déposée dans les collections du Mnam en 2009, réalisée par Erró en 1962 pour sa fille Tura, née deux ans plus tôt. Intitulé Mécasciences pour le mécacours moyen, le cours supérieur et les classes de 8e et 7e des lycées et collèges, le manuel se présente sous la forme d’un « album de 111 feuillets perforés assemblés dans un classeur plastifié avec une reliure métallique »17, comportant 124 pages composées de « mécacollages », association d’objets mécaniques et d’éléments d’anatomie humaine et animale. Construit selon l’ordre exact de l’ouvrage dans lequel Erró a puisé ses matériaux et que nous avons pu retrouver sans grande difficulté – Observons pour connaître. Livre de sciences pour le cours moyen publié en 1951 par Eugène Goumy, Inspecteur général et son épouse directrice d’école18 – le faux manuel de sciences commence par décrire les instruments de mesure, puis les états de l’eau et de la matière, l’homme mécanique, avant d’en venir aux méca-animaux et aux mécavégétaux. Sur les 165 textes annoncés dans le préambule, c’est donc un quart environ qui se trouve consacré aux « méca-animaux ».

14Les animaux illustrés, qui prennent la forme de véritables calembours visuels (Pierre, 2023, p. 26) sont obtenus par assemblage de pièces mécaniques – c’est le cas notamment de l’écremécavisse, de la truite et de la mécapoule19 (nos 54, 67, 73) – ou d’éléments de machines-outils, assemblage parfois réhaussé d’un œil ou d’une bouche humaine qui en accentue le caractère grotesque comme c’est le cas du requin et des crocomécadiles 20 (nos 65, 70). D’autres encore sont directement importés du manuel pour enfant, avec simple adjonction par collage d’une pièce mécanique, comme dans le cas du papillon, le mécaMachaon21. Les textes didactiques qui accompagnent les illustrations sont quant à eux obtenus par une méthode qui rappelle celle du cut-up 22, dans un montage alterné d’extraits du manuel scolaire original et de coupures de presse – toutes empruntées à un journal spécialisé, L’Usine nouvelle qui constitue une vitrine des Trente Glorieuses et dont chaque livraison détaille à la fois « l’actualité industrielle », « les problèmes de l’entreprise » et des « questions techniques » parmi lesquelles on trouve l’automation, les plastiques ou les moteurs23. Les animaux inventés sont donc le produit d’un geste que ne cessent de suggérer les outils ou les pièces qui les composent : meule, scie, fraise – tous instruments faits pour tronçonner, évider, découper. Chacune des espèces inventoriées est précédée d’un numéro, le nom de l’espèce étant forgé selon un processus lexical élémentaire. Le tampon industriel méca se trouve ainsi interpolé, glissé entre les syllabes du mot découpé (quand l’affixe « méca » n’est pas un papier découpé), pour forger l’écremécavisse, le mécachien, la mécacarpe, les crocomécadiles, mais aussi les in mécasectes. L’affixe méca devient le noyau de la plupart des espèces, comme les pièces mécaniques et les machines-outils deviennent les organes ou le squelette des animaux, les processus de transformation devenant des « mécamorphoses ».

15Les surréalistes furent fascinés dès les années trente par les automates, comme en témoigne le texte de Benjamin Péret publié dans la revue Minotaure intitulé « Au paradis des fantômes » (Péret, 1933) qui rend hommage, parmi de nombreux autres, à Vaucanson l’inventeur du canard mécanique ou Jacquet-Droz, le créateur de l’automate écrivain, deux noms que l’on retrouve dans le manifeste Mecanismo no 2. Dans la période même où il réalise les célèbres Méca-Make-Up et le manuel de Mécasciences, Erró publie successivement deux manifestes intitulés l’un et l’autre Mecanismo (1962, 1963)24, le premier prenant la forme d’une série de définitions (le « mécartiste », le « mécapoème », le « mécacollage » etc.), le second celui d’un catalogue de mécartistes. Si la machine se voit créditée de valeurs esthétiques et créatives chez Erró comme chez Picabia, auquel est d’ailleurs rendu un hommage appuyé25, l’ambiguïté et l’ironie restent de mise. Ce qui se dégage en effet de ce bestiaire, c’est plutôt le spectre de la zootechnie et l’utilitarisme qui régit aussi bien le travail à l’usine, que la relation à l’animal. Difficile en outre de ne pas penser devant ces animaux faits de vis, de disques et de bielles, aux animaux-machines de Descartes. Catherine et Christophe Larrère ont bien montré que le développement de l’éthique animale n’avait pas fait disparaître la théorie cartésienne de l’animal-machine qui constitue aujourd’hui le postulat de l’élevage industriel comme des défenseurs des droits animaliers (Larrère, 2005), raison pour laquelle « la critique éthique du sort fait aux animaux mécanisés ou réifiés de l’élevage moderne passe [selon eux] par une critique épistémologique de l’hypothèse de l’animal-machine » (p. 156).

16Erró joue d’abord sur le lexique commun au manuel de sciences naturelles et celui de L’Usine nouvelle. Le vocabulaire de la mécanique fait d’organes, d’arbres, d’orifices, de mâchoires, de mouton, de goujon, de colombes, d’écailles (de peinture) et qui se soucie de graissage et d’asservissement fait signe, on le voit, vers le monde animal, les animaux figurés dans les encarts publicitaires du journal ayant pu entraîner une stimulation visuelle. Lorsqu’on lit sous une oie formée d’un énorme moyeu « facile à engraisser » ou que la vache se voit « équipée d’une aspiration de poussières abrasives, faite par une manche souple au voisinage de la meule26 », on comprend combien l’artiste joue alternativement de la polysémie et du calembour. Or, de manière symétrique, les fragments découpés dans le manuel de sciences naturelles témoignent d’une approche mécaniciste du vivant : les plumes de la queue du pigeon sont présentées par exemple comme un gouvernail et la définition de la plume placée sous le mécapigeon 27 (Erró, no 75) pourrait tout droit sortir des colonnes de L’Usine nouvelle :

Une plume se compose d’un tuyau cylindrique creux, fixé à la peau et continué par une tige (…) La tige porte des barbes et les barbes des barbules. Les barbules se terminent par des crochets qui s’attachent les uns aux autres. (Goumy, 1951, p. 59)

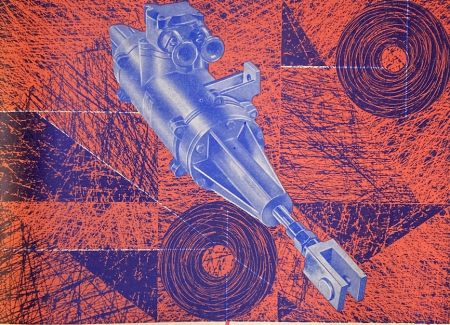

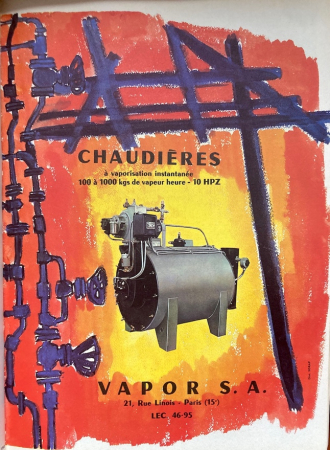

17Même chose avec « l’œuf méca » (no 74) de la mécapoule où l’on voit l’huile des moteurs rejoindre le gras du jaune d’œuf28. Erró profite en outre d’un air de famille entre les deux illustrés, l’usage de caractères à l’encre rouge pour les notions à retenir dans le manuel de sciences naturelles communiquant avec le rouge des encarts publicitaires vantant les machines et l’outillage modernes. Ces encarts constituent à cet égard un véritable répertoire de formes, comme autant de pièces détachées pour la construction des méca-animaux : robinets, siphons, tube cintré dit « ressort jarret », becs verseurs fournissent organes et formes prêts à l’emploi, fraises-mères et accouplements de nouvelles dynamiques de (re)production (Fig. 2), tandis que des machines aux noms (bélier, grue hydraulique d’atelier « giraffe », vanne à papillon, presse à col de cygne) ou aux formes déjà animalisées (compresseurs ou chaudières aux corps massifs, vérins électriques en forme de poisson-torpille offrent pour ainsi dire des méca-animaux ready made. (Fig. 3 et 4)

Figure 2. Publicité pour transmissions mécaniques Sedis, L’Usine nouvelle, avril 1961

Figure 3. Publicité pour vérin électrique Westraco, L’Usine nouvelle, déc. 1960

Figure 4. Publicité pour chaudières Vapor, L’Usine nouvelle, nov. 1960

18Il reste difficile néanmoins de dégager l’intention de ce manuel essentiellement parodique. Sans doute ne faut-il pas négliger le fait qu’il soit écrit pour une enfant, à laquelle son père propose une leçon de choses29. Robert Desnos avait offert lui aussi au jeune fils de Lise Deharme, un cahier illustré d’animaux fantasques, sous le titre La Ménagerie de Tristan (repris dans Destinée arbitraire). L’enfance est en effet le moment où l’on commence à opérer le partage entre les règnes, à nommer les espèces, à distinguer le mécanique et le vivant. Refuser ces partages et la rationalité qui les sous-tend30, c’est inviter l’enfant à regarder autrement les classifications normatives et les catégories étanches. L’attitude de Erró à l’égard du machinisme, et corrélativement de l’animal, est cependant loin d’être univoque. En effet, à côté de toiles qui donnent à voir une inquiétante industrialisation de l’humain et du vivant, Erró fait l’éloge de la mécanique dans ses deux manifestes, selon une tradition héritée de Duchamp et Picabia et la logique des machines célibataires théorisée par Michel Carrouges dans l’essai du même nom (Pierre, 2023, p. 32-36). D’un côté l’artiste reconnaît vouloir « s’élev[er] contre la civilisation de la machine, contre la soumission de l’homme à la machine » (p. 20) et donne à voir dans de grandes fresques les noces du taylorisme et de l’eugénisme, suivant en cela le « changement de signe »31 réclamé par le surréalisme historique après 1945 ; de l’autre, développant au contraire un artificialisme néo-dada, il vante dans les mécacollages les amours stériles du vivant et de la machine, poursuivant le fantasme d’une génération libérée des contraintes biologiques qu’on trouvait déjà chez Picabia et Duchamp. Si, comme le remarque Arnauld Pierre, « la nature fondamentalement hybride du collage affirme une relation homologique singulièrement appropriée à la traduction de son sujet : une nature totalement artificialisée et placée elle-même sous le signe de l’hybridation » (p. 26), on peine toutefois à savoir si les amours interspécifiques de type cyborg qui offrent le « tableau d’une fraternisation sans nulle distinction » (p. 32) entre les hommes, les animaux et les machines constituent aux yeux de l’artiste un horizon désirable32. Les nouvelles espèces de cette ménagerie sont-elles composées pour le plaisir de l’enfant ou pour dénoncer l’idée de l’éducation contemporaine, selon laquelle il faudrait, pour assurer l’adaptation de l’enfant à son environnement et au futur contrôle des machines, l’inviter à un exercice de désubjectivation au profit de l’animal-machine33 ? Non plus jouer à faire le chien, la poule, mais le mécachien, la mécapoule pour mieux dompter les machines.

19La prise en compte des notices décrivant ces nouveaux hybrides permet toutefois de formuler quelques hypothèses. De façon étonnante, c’est dans les fragments empruntés au manuel de sciences naturelles que le travail de l’ouvrier à l’usine – visuellement absent des images publiées dans L’Usine nouvelle jusqu’au début des années soixante – se réintroduit : à travers les mécabeilles ouvrières (no 57), la division des invertébrés (no 64) qui rappelle la division du travail ou le mécachien (no 63), qui à l’image du contre-maître, devient « instruments de contrôle opératoire »34. Si le montage du discours zoologique et du discours mécanique provoque indéniablement un effet burlesque, il est difficile de ne pas voir à l’horizon de ce bestiaire les effets délétères de la mécanisation du vivant, lorsqu’elle est mise au service du capitalisme industriel, ce que montre très bien Arnauld Pierre dans les toiles peintes à la même époque (p. 32). Depuis le début du xxe siècle, les animaux domestiques sont considérés en effet comme des « machines, non pas dans l’acception figurée du mot, mais dans son acception la plus rigoureuse, telles que l’admettent la mécanique et l’industrie », « machines au même titre que les appareils de nos usines », qui « donn[ent] des services et des produits » – tels sont les termes qu’on peut lire dans un traité de zootechnie de 1907 (Porcher, 2004, p. 43). Outre le fait que le manuel d’Eugène Goumy divise les élus et les réprouvés en deux classes – « tous nuisibles »/ « tous utiles » – qui résonne autrement en 1951 en ce qu’il rappelle la logique concentrationnaire, les descriptions pittoresques de l’histoire naturelle semblent désormais obsolètes, remplacées par une logique utilitariste qu’Erró pousse à son comble avec le mécamouton :

MÉCAmouton. Sa toison et sa chair sont une ressource pour le cultivateur/ que les compagnons même s’ils appartiennent à la catégorie O.S. s’en servent au même titre que leurs outils et qu’ils fassent d’eux, sans précaution spéciale, des accessoires coutumiers de leur travail35.

20Mais la mécagirafe, « animal, doux, timide, inoffensif » nous dit Eugène Goumy, subit le même enrôlement : « il est apparu qu’on devrait récolter de substantiels avantages, si l’on associait d’une manière intime la mesure dimensionnelle au travail des machines-/verticales à banc fixe36. » Le projet de Erró, sous des dehors ludiques, renvoie dos-à-dos la mécanisation du vivant et celle de l’homme, désormais asservi à la machine et à ses servomoteurs au lieu, comme le voudrait le manifeste Mecanismo no 1 d’accroître sa liberté. Grâce à la mécamusique, l’ouvrier devenu simple spectateur devrait en effet « entendre les différentes machines comme des solistes », mais toujours « en état de se déplacer, de s’éloigner ou de se rapprocher […] choisissant ainsi sa mécasymphonie. » (Erró, 1962).

Les hommes-oiseaux : « quelque chose comme une pensée » (J.-Ch. Bailly)

21L’ouvrage de Laurent Albarracin et Maëlle de Coux, sobrement intitulé Les Oiseaux (2014) nous fait changer d’époque : la libération sexuelle a vécu, le machinisme des Trente Glorieuses a laissé la place à de nouvelles mécaniques invisibles, l’animal a déchiré le voile d’inintérêt qui le reléguait au second plan. Comme le remarque Jean-Christophe Bailly dans la toile du Caravage, Le Repos pendant la fuite en Égypte, c’est le regard de l’animal qui nous aimante désormais :

il reste qu’il y a ce regard et son appui rétracté, son insistance, et que la dimension qu’il ouvre dans la scène, quoi qu’on puisse en dire par ailleurs, est tout de même celle de cette pure pensivité, celle de ce pur mouvement incompris dans l’ouverture humide de l’œil qui voit, qui voit ce qu’il ne peut saisir et qui, saisissant qu’il ne saisit pas, regarde, regarde sans fin. (Bailly, [2007], 2018, p. 77)

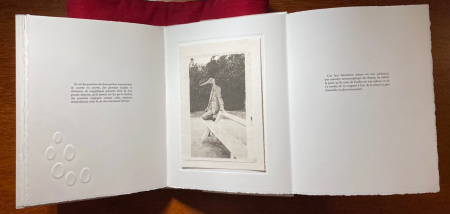

22Laurent Albarracin est éditeur – il dirige les éditions du Cadran ligné et co-animait avec Pierre Vinclair et Guillaume Condello la revue en ligne Catastrophes dont l’aventure s’est achevée avec le numéro 50 (été 2025) – mais aussi poète, se situant lui-même volontiers « dans un certain héritage du surréalisme37 ». La même année il publie Les Oiseaux aux éditions des Deux Corps et, aux éditions Al manar, un bestiaire intitulé Fabulaux, contraction de fabuleux, fabliau et animaux. Maëlle de Coux est photographe plasticienne et a réalisé de nombreux projets consacrés aux corps animaux, le Muséum d’Histoire naturelle constituant tout à la fois dans l’œuvre de l’artiste une source d’inspiration, un matériau photographique et un lieu d’exposition. « Des bêtes » présenté en 2006 et 2007 aux Muséum de Nantes et de Bourges, mais aussi « Des bêtes et des mots » exposé à Nancy en 2012 sont ainsi composés d’une série de photographies d’animaux naturalisés, retravaillés selon une technique qui rappelle la photopeinture38, art de l’hybridation par excellence (Treille, 1990) ; tandis que les collections d’œufs, « promesses de vie [dont] reste la fragile coquille » forment la matière de deux expositions, « Muséums » (2012, Vannes) et « Œufs » (2013, Nantes)39. C’est de la série intitulée « Les hommes-oiseaux » que sont tirés les huit photomontages qui accompagnent le texte de Laurent Albarracin, une série réalisée entre 2009 et 2014 et qui comporte au total 62 photomontages imprimés à l’encre sur papiers orientaux40. Si les photomontages étaient originellement accompagnés d’un titre – « femmouette », « stern’hommes », « cormorhomme », « corbhomme », le plus souvent composés sur le principe du mot-valise – ces noms d’espèces disparaissent dans le recueil publié aux Éditions des Deux corps. Quoique l’artiste se prête rarement au jeu des généalogies et des filiations, sinon de manière allusive – elle se contente par exemple d’évoquer l’oiseau comme le « symbole […] de la liberté poétique surréaliste41 » – il est difficile devant les « hommes-oiseaux » de Maëlle de Coux de ne pas se souvenir des collages de Max Ernst dans Une semaine de bonté (1934), dont la plupart des personnages masculins sont des hommes-oiseaux. De même, le jeu avec les photographies anciennes et le rapport à l’objet trouvé font-ils signe vers les formes surréalistes. Maëlle de Coux utilise en effet pour créer ses hommes-oiseaux des photos de famille anciennes, auxquelles elle associe des photographies argentiques d’oiseaux naturalisés, saisis dans les réserves des muséums – oiseaux auxquels elle semble ainsi redonner vie. Le tirage de tête réalisé par les Éditions des Deux Corps est d’ailleurs assorti d’un emboîtage particulièrement travaillé mêlant un oiseau naturalisé, une ancienne réclame pour Kodak et une série de négatifs, qui peuvent rappeler les boîtes de Joseph Cornell ou les poèmes-objets de Breton42 (Fig. 5).

Fig. 5. Emboîtage du tirage de tête. Laurent Albarracin, Maëlle de Coux

Les Oiseaux, Rennes, Éditions des Deux Corps, 2014 © Maëlle de Coux

23Mais quittons la construction de ces animaux exquis, pour en venir au recueil lui-même et à ces hybrides saisis la plupart du temps dans une attitude hiératique et méditative, au bord de la mer, dans des jardins ou des espaces publics, à la manière des oiseaux qui forment notre paysage journalier. Comme on le voit, le modèle du recueil a cessé d’être – comme c’était le cas chez Hugnet et Erró – un catalogue d’espèces documenté et il est sans doute significatif que les « hommes-oiseaux » de la série initiale soient devenus dans le recueil de simples « oiseaux », en perdant à la fois leurs noms d’espèces43 et la trace de leur hybridité, qu’évoquait la suture du nom (mot composé ou mot-valise). De la même manière que le photomontage imprimé sur papier absorbe et transforme la photographie en dessin, il efface toute différence de nature entre l’homme et l’animal. « Si ce sont les plumes qui font le plumage, ce n’est pas la colle qui fait le collage » déclarait Max Ernst (Ernst, 1970, p. 256). Or, on se souvient que chez Georges Hugnet, chaque spumifère – fût-il en train de s’accoupler et de donner naissance à de nouveaux spécimens – se distinguait nettement du corps féminin par le jeu des couleurs et des matières, tandis que chez Erró le montage grossier de pièces usinées surmonté d’une bouche ou d’une queue attirait surtout l’attention sur la disparition de l’animal, comme de l’ouvrier derrière la machine. Laurent Albarracin et Maëlle de Coux nous donnent à voir, eux, des créatures zoomorphes parfaitement acclimatées dont il ne s’agit plus de faire le catalogue parodique, mais la description, à mi-chemin entre le discours de l’ornithologue et celui de l’ethnologue44.

24Au fil de vingt-huit paragraphes en prose sont ainsi déclinées, dans une série de phrases définitionnelles proches de la syntaxe de l’histoire naturelle, les mœurs des oiseaux en ville, leur anatomie, leur nourriture, leurs rituels, leurs manières de chasser, selon une progression qui n’est pas sans rappeler les « Notes pour un oiseau » de Francis Ponge. Les oiseaux ont pourtant ici « des cartes bleues et des problèmes d’argent », ils « jardinent, lisent des livres », autrement dit ce sont des oisifs avant même d’être des oiseaux : l’un des numéros de la revue Catastrophes, introduit précisément par Laurent Albarracin, aura pour titre « L’oisiveté, mère de tous les oiseaux » (2018)45. Si la plupart des poètes contemporains refusent l’analogie éculée entre l’oiseau et le poète et cherchent à s’affranchir du « soupçon anthropomorphique » (Gourio, 2021, § 18)46, Laurent Albarracin travaille au contraire au cœur de l’analogie pour la rendre proprement indécidable : on ne sait qui de l’homme ou de l’oiseau est premier. Si tout semble en effet parler de l’homme, la manière dont Albarracin cherche après Ponge à saisir la « qualité différentielle » (Ponge, 1999, p. 537) de l’oiseau semble surtout établir une zone de tangence. « En réalité [les oiseaux] donnent le change. Font semblant. Ils échappent à tout cela par l’oiseau qu’ils sont » (Albarracin, De Coux, 2014), « ils cachent leur nature d’oiseau sous des mines graves et des airs de rien. Juste il y a leur pensée qu’ils ont du mal à raisonner et qui pense et qui pense » (ibid.). Et l’on ne peut s’empêcher de songer à la « pensivité des animaux » telle que la décrit Jean-Christophe Bailly, lui qui imaginait un futur bestiaire sous-titré « Pensées » fait d’apparences et de style, « soit la façon dont [les animaux] adhèrent à leur être et dont ils glissent cette adhésion dans le monde comme une pensée » (Bailly, 2018, p. 124). Ces hommes qui regardent l’horizon et cette unique jeune fille à tête d’oiseau qui nous regarde47 (Fig. 5) sont précisément des êtres pensifs qui incarnent cette « limite-frontière entre l’homme et la bête […] vacillante » (ibid, p. 17). Et lorsque Albarracin affirme : « l’étude du comportement des oiseaux est la minéralogie », qui consonne avec une autre tentative de décloisonner les règnes, celle de Gilles Aillaud dans son Encyclopédie de tous les animaux y compris les minéraux 48, il faut y voir autre chose qu’une simple critique des savoirs positifs. « Le peuple des oiseaux » est en effet un peuple « pétrifié, aérolithe », sorte de synthèse réalisée du mouvement et de l’immobilité. Raison pour laquelle ces hybrides dont l’anatomie et les mœurs empruntent indifféremment aux hommes et aux oiseaux pourraient tout aussi bien être des chevaux :

En réalité les oiseaux sont peut-être des chevaux, on ne le sait pas, des chevaux qui piaffent d’impatience dans les prés de l’envol solitaire, on ne le sait pas mais on peut l’inférer de la façon dont ils s’ébrouent et se rengorgent dans les flaques, leur plumage frémissant comme ébouriffé d’un galop contenu.

25Le texte poétique vient à chaque fois creuser l’évidence du réel : les oiseaux « cachent leur nature d’oiseau », tantôt pierres, tantôt chevaux, ils « communiquent » par « des silences », conservent leur secret dans leur bréchet et « se réunissent clandestinement sous des porches ». La prose de Laurent Albarracin confère dès lors aux images de Maëlle de Coux une vertu herméneutique : si « la grande force des oiseaux est de passer inaperçu, de se tenir au lieu même de l’inaperçu », tout se passe comme si l’hybridation des images (photographie vernaculaire ancienne et photographie moderne d’animaux naturalisés) permettait de faire voir « l’inaperçu ». Le plus troublant ici réside sans doute dans une forme de fusion des points de vue. Les hommes-oiseaux imaginés par Maëlle de Coux adoptent en effet une posture contemplative qui fait signe autant vers l’augure antique interprétant le vol des oiseaux (Bailly, 2018, p. 49), que vers l’expérience de l’Ouvert, à laquelle seul serait capable d’accéder l’oiseau selon Rilke (ibid., p. 43). Saisis presque toujours de profil, ces hommes-oiseaux qui semblent ne « pense[r] "à rien" », absorbés dans cette « pensée pensive » caractéristique des animaux, réalisent ce que Jean-Christophe Bailly nomme la « pensée mineure », cette « pente » (p. 52-53) commune aux hommes et aux animaux (Fig. 6 et 7).

Fig. 6. Laurent Albarracin, Maëlle de Coux

Les Oiseaux, Rennes, Éditions des Deux Corps, 2014, tirage de tête

© Maëlle de Coux

Figure 7. Laurent Albarracin, Maëlle de Coux

Les Oiseaux, Rennes, Éditions des Deux Corps, 2014, tirage de tête.

© Maëlle de Coux

26Que le fou ait été choisi pour ouvrir cet aviaire nous paraît enfin particulièrement suggestif. Rappelons que cet oiseau ne doit son nom vernaculaire « fol/fou » qu’à son ignorance de la mort et à sa trop grande familiarité avec l’homme : « quelquefois si l’on avance la main, il se vient mettre dessus » dit un voyageur cité par Buffon. Ce que les hommes du xviiie siècle considéreront comme un signe d’imbécillité, l’absence de peur de la mort, Rilke en fera au contraire le signe de la supériorité de l’animal, vivant seul dans l’Ouvert, hors de la temporalité. Ces têtes d’oiseau posées sur des corps dépaysés, venus d’un autre siècle – le xxe siècle qui déjà, s’éloigne – rappellent la possibilité d’une communauté de destin.

27Entre les Spumifères d’Hugnet, les méca-animaux de Erró et les oiseaux de Laurent Albarracin et Maëlle de Coux, la distance est grande, l’humeur et les enjeux radicalement différents. Pourtant l’accouplement de deux réalités inaccouplables, la rencontre des genres (l’histoire naturelle, la littérature érotique, la presse industrielle et la poésie), des formes et des techniques confère à l’animal hybride un rôle critique. Qu’il s’agisse d’inventer des mammifères colorés qui tiennent de l’insecte et de l’oiseau pour dénoncer la persistance d’une morale normative et pratiquer une science naturelle de l’amour qui marie La Bruyère, Sade et Buffon ou qu’il s’agisse de bricoler des animaux-machines pour une enfant à partir d’éléments tout droits sortis d’une boîte de Meccano et ce, afin de questionner aussi bien les savoirs positifs, que les fondements du capitalisme industriel et l’artificialisation du vivant, les artistes du surréalisme d’après-guerre pratiquent le trafic des espèces animales comme un art de la subversion pour penser des zones de tangence. Or c’est bien l’évolution de ces zones de tangence qui se dégage de ces trois études de cas : si la sexualité est bien ce qui a toujours rapproché l’homme de l’animal, l’asservissement par le travail lui, n’est pas nouveau. Bête de sexe, bête de somme. La pensée, elle, est longtemps restée une zone d’exclusion plus que de tangence. Sous leurs costumes impeccables ou leur allure de « petites filles modèles », les hybrides solitaires des Oiseaux rompent avec la subversion tapageuse et la fantaisie en restituant à l’animal ce dont il était jusque-là privé : un visage.

28Des gouaches de Georges Hugnet aux photomontages de Maëlle de Coux, les espèces hybrides ont pourtant gagné en réalisme, s’éloignant de la tradition du cadavre exquis dont nous avions voulu repartir. Inventer un animal qui déborde les règnes du vivant en mêlant les plumes de l’oiseau, les pattes de l’insecte et les tentacules du poulpe ; bricoler des animaux-machines en poussant la réification du vivant à son comble ou, au contraire, travailler à réunir l’homme et l’oiseau au point de les confondre dans une étrange familiarité n’engage pas le même rapport à l’animalité, ni à la critique sociale. À l’animal satirique de Georges Hugnet ou parodique de Erró, s’oppose l’animal philosophique de Laurent Albarracin et Maëlle de Coux, non que les espèces imaginaires aient cessé d’alimenter la critique sociale (la science-fiction est là pour en témoigner), mais parce que la poésie et l’art surréalistes ont pris en compte ce nécessaire « changement de signe » auquel appelait André Breton. L’oisiveté du poète est bien devenue la mère de tous les oiseaux.