Édouard Bourdet selon Catherine Pozzi. Un portrait à charge

1Il est paradoxal d’inscrire dans des actes qui souhaitent donner une nouvelle actualité à Édouard Bourdet le portrait à charge qu’en dresse sa première épouse. C’est néanmoins suivre le fil de la chronologie et découvrir la jeunesse d’Édouard Bourdet. Catherine Pozzi, dont les écrits portraiturent avec sévérité, voire avec hostilité, l’ami devenu mari, est aussi le témoin privilégié de ses premiers pas dans la carrière de dramaturge.

Sources d’un portrait

2Quels textes laissés par Édouard Bourdet et Catherine Pozzi nous permettent d’entrevoir ce qu’ils furent l’un pour l’autre et l’un contre l’autre ? Nous disposons du journal de Catherine Pozzi, tenu dans sa jeunesse de 1893 à 1906 puis repris en 1913 jusqu’à sa mort, ainsi que de sa correspondance : en particulier, pour notre propos, les lettres envoyées par Catherine Pozzi à Marie Jaëll, son professeur de piano, pédagogue audacieuse et vénérée par son élève, et les lettres échangées par Édouard Bourdet avec son épouse. Dans le journal d’adulte édité de Catherine Pozzi, nous trouvons presque deux cents occurrences d’Édouard Bourdet : il est désigné soit par son prénom, soit par les surnoms que lui donnaient à la fois sa famille et son épouse – Baca1 puis Paddy2 –, plus tard par ses prénom et nom quand son mari n’est plus qu’un étranger pour Catherine Pozzi, ou par des surnoms vengeurs quand l’hostilité s’est installée entre eux. Ses talents d’observatrice et son esprit acéré font de Catherine Pozzi une caricaturiste qui excelle dans l’art du portrait sarcastique, soutenu par une invention onomastique redoutable. Maltraiter par les mots et les surnoms ravageurs celui dont elle estime qu’il l’a trahie, tel est l’exutoire de la diariste. Dans son journal, maintes entrées faiblement rétrospectives mentionnent Édouard Bourdet, observé presque sur le vif, et deux passages sont davantage développés, où la diariste, prenant du recul, fait œuvre d’autobiographe, restituant l’histoire de ses rapports avec Bourdet. Le premier se situe au tout début du journal d’adulte : l’entrée, datée du 22 janvier 1913, récapitule sa vie de femme mariée et dresse un bilan amer :

Édouard Bourdet – et moi !

Moi, les premiers temps : un cheval stupéfait à qui on veut mettre un mors, là-bas aux Amériques. Tout entier révolté, cabré, ruant : ensuite, soumis en apparence. Édouard, supportant mal ma personnalité enflée, dans mon corps mince dont il n’avait jamais assez ; exaspéré de ce que j’avais lu, pensé, espéré, dit, voulu, exaspéré des barrières contre lesquelles il se cassait le nez dans ma belle âme. (Pozzi, 2005, p. 26)

3Le second bilan figure dans un texte au statut particulier daté du 10 août 1921. Dans un petit cahier indépendant, joint à son journal, la mère divorcée depuis mars de la même année, se sentant terriblement diminuée par la maladie, écrit pour son fils une lettre de direction. La lettre s’adresse non au Claude de 1921, alors âgé de douze ans, mais à l’adolescent à venir : « Pour Claude à quinze ans. » La lettre au fils d’Édouard Bourdet, ne dissimule pas les griefs de Catherine Pozzi à l’égard de son ancien époux, mais le ton est grave, exempt des sarcasmes de la diariste. Dans cette longue lettre testamentaire, elle entend inculquer à son fils une ligne de conduite morale intransigeante, radicalement différente, pense-t-elle, des principes éducatifs paternels et, pour se faire mieux comprendre, elle éprouve le besoin de remonter le fil du temps et de raconter l’histoire de son mariage. À ces différentes sources textuelles, subjectives mais factuelles, l’on peut ajouter des fictions : la première pièce d’Édouard Bourdet, Le Rubicon, et, en écho, quelques pages de Catherine Pozzi, non datées, qui racontent la nuit de noces d’Agnès et de Félix, avatars de Catherine et Édouard.

Une pièce en cinq actes

4Pour restituer les étapes de la relation entre Catherine Pozzi et Édouard Bourdet, on peut imaginer une pièce en cinq actes intitulée Chronique d’un échec annoncé.

Acte I : une amitié de jeunesse

5Catherine Pozzi, née en 1882, a été élevée dans le giron de la grande bourgeoisie parisienne ; son père, Samuel Pozzi, est un chirurgien renommé, pionnier de la gynécologie moderne et homme du monde brillant, habitué des salons parisiens. Catherine, sa fille aînée, est élevée entre « des parents qui vivaient en ennemis » (Pozzi, 2005, p. 199) dans « le froid foyer » qu’elle surnomme « l’appartement-aux-reproches » (p. 200). En 1901, lors de vacances en Bretagne, Catherine fait connaissance de la famille Bourdet, Fernand, ingénieur centralien, Marguerite, son épouse et leurs trois fils, André, né en 1881, Édouard, né en 1887 et Michel, né en 1890. Elle trouve dans cette famille unie une atmosphère chaleureuse. De retour à Paris, elle continue de les fréquenter et se plaît vers 1904 à aguicher le fils aîné, André, flirt qui s’envenime car Catherine s’amuse et André tombe amoureux. Les parents Bourdet meurent prématurément, Fernand en 1906 et Marguerite en 1908. Au moment du décès de sa mère, Édouard fait ses études dans ce que Catherine Pozzi nommera plus tard, « cette vaine boîte des Hautes études commerciales » (p. 205) ; le jeune homme de vingt ans, en plein désarroi, trouve un soutien affectif auprès de Catherine, amie protectrice, de cinq ans son aînée, qu’il admire profondément. Elle l’invite à l’automne 1908 dans la propriété en Dordogne des Pozzi, La Graulet. L’amitié de jeunesse bascule en une relation très tendre. De retour à Paris, le jeune homme met en scène, dans la vraie vie, son premier coup de théâtre, relaté par Catherine Pozzi dans la lettre testamentaire à son fils :

Édouard […] loua un rez-de-chaussée et le fit meubler. Puis m’annonça qu’il m’y attendait. Je fus consternée. Extrêmement enfant, j’étais. L’impression que ce garçon avait fait cette énorme dépense pour moi me fit croire immédiatement que je n’avais plus le droit de refuser… Mais entrer comme cela dans l’irrégulier, m’aurait été impossible. J’eus une idée, moi aussi.

J’allais voir E. […] Je lui dis : « Voilà. Je viendrai. Mais… pas comme ta maîtresse. Comme ta fiancée. »

Il eut peur. Il accepta quand même. Ensuite, il fut content, et j’eus peur.

C’est comme ça qu’on va au diable. Lui, avait 20 ans. (Pozzi, 2005, p. 207)

6Édouard et Catherine se fiancent dès l’automne 1908 et se marient fin janvier 1909. Le mariage suscite l’hostilité d’André, le frère aîné d’Édouard, et ne satisfait pas les parents de Catherine. Quant à la future épouse, elle annonce ainsi la nouvelle à Marie Jaëll :

[…] j’épouse un très cher ami à moi dont j’admire depuis longtemps la noblesse et le cœur. Il est beaucoup plus jeune que moi, et cependant il me semble que je fais un mariage raisonnable – car n’est-ce pas tout de se lier à quelqu’un en qui l’on voit clair ? Je crois que je vais enfin avoir un foyer, et l’avenir m’apparaît comme stable et facile, après tant de luttes et de dissentiments3.

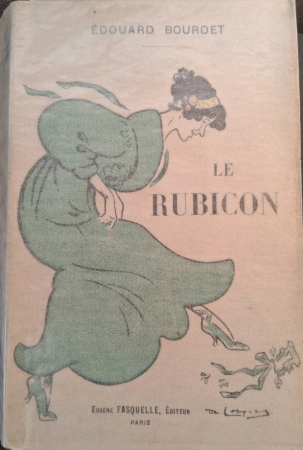

Acte II : Le Rubicon

Édouard Bourdet, Le Rubicon, Paris, Eugène Fasquelle, 1910, collection F. Tenant

7Après ce « mariage raisonnable », le jeune couple part en voyage de noces à Cannes. Édouard est épris de Catherine qui éprouve de la tendresse pour son époux, mais n’est pas amoureuse. Elle commente le séjour cannois avec une lucidité rétrospective :

Je me suis donnée, comme si c’était une de nos parties de gosses qui continuait ; et vraiment, je crois que je l’ai épousé surtout parce que l’amour avec lui – cette chose terrible, que la mieux avertie des jeunes filles devine mal –, ne me faisait pas peur […].

Ces trois semaines furent étranges. Il me faisait jouer au golf tout le jour. Puis, il se mit à écrire Le Rubicon. […] Il voyait bien que je n’étais pas conquise. Pourtant je l’ai aimé et je ne l’ai jamais trompé. (Pozzi, 2005, p. 208 et p. 211)

8Une épouse non conquise, un jeune époux frustré : Édouard Bourdet avait les ingrédients de sa première pièce, Le Rubicon, dans laquelle l’héroïne, Germaine, se refuse à consommer son mariage, au grand dam de sa propre mère, Mme Sévin, et de Georges, le mari dépité. Germaine n’est nullement une oie blanche mais apparaît plutôt comme une jeune fille volontaire, intelligente, moqueuse et douée d’un sens aigu de la répartie, qui fait tourner son mari en bourrique. Édouard Bourdet, en permettant à Germaine à la fin de sa pièce, de connaître l’épanouissement sexuel avec son mari, résout par une échappée fictionnelle – réparation symbolique réconfortante – ce qui, dans la vie, prendra une tournure moins idyllique. Si le voyage de noces cannois a révélé une certaine mésentente sexuelle, Catherine est cependant rapidement enceinte, « exactement le temps convenable », note-t-elle avec ironie (2005, p. 211). À l’automne 1909, Georges de Porto-Riche, ami de Samuel Pozzi, a eu connaissance du Rubicon et a recommandé la pièce au directeur4 du récent théâtre Michel (inauguré en 1908) qui l’a acceptée. Les répétitions commencent en octobre, au moment même où naît Claude Bourdet. Catherine Pozzi quitte Paris pour le Var avec le bébé pendant quelques semaines. Quand elle revient en janvier pour la première de la pièce qui a lieu le 17 janvier 1910, elle retrouve un mari transformé, affairé et distant. Le Rubicon connaît le succès, en dépit d’un déménagement précipité vers le théâtre des Variétés puisque le théâtre Michel a été inondé en raison de la crue catastrophique de la Seine, fin janvier 1910.

Madeleine Lély, interprète de Germaine dans Le Rubicon, © Gallica, BnF

9Le 7 août 1913, Catherine Pozzi se confie dans son journal, repris depuis quelques mois, et s’adresse indirectement à son mari : « […] qu’Édouard puisse lire un jour et savoir qu’il ne m’a pas toute connue, que je lui ai caché combien Le Rubicon avait découronné mon amour, sans remède » (2005, p. 48). Elle a d’ailleurs répondu à sa manière au Rubicon par quelques feuillets dactylographiés qui racontent avec ironie la nuit de noces d’Agnès et Félix (que Claire Paulhan a publiés en même temps que le journal d’adulte de Catherine Pozzi) :

Il me prend sur ses genoux. Ma robe n’est pas jolie. […]

Il dit : « Agnès, je n’aurai plus qu’un objet maintenant, c’est de vous rendre heureuse. » Il dit cela très bien, simple, comme au théâtre.

Je sais avec indifférence que je ne suis pas jolie et que je l’ai déçu… Mais quelque cent ans de bourgeoisie le rendent sensible à l’importance de cette heure : il fait contre mauvaise robe bon cœur.

Son bras autour de moi est l’essai d’une tendresse. Nous sommes depuis le matin l’un à côté de l’autre, sans faire aucune attention l’un à l’autre. Nous dansons une sorte de quadrille du destin, lent, fatigant, obligatoire. (Pozzi, 2005, p. 208-209)

10Tout est dit du mauvais tour joué par le destin à ces deux êtres peu faits pour s’accorder.

Acte III : 1910-1914, la mésentente

111910 sombre dans le mélodrame. Édouard Bourdet a pris pour maîtresse Madeleine Lély qui interprète le personnage de Germaine. Catherine fait une tentative de suicide et en réchappe. Le couple tente une réconciliation qui ne résout en rien leur incompatibilité sur de nombreux plans. Les divertissements sociaux et mondains ne les réunissent pas : Catherine méprise le cercle amical d’Édouard Bourdet et en réprouve l’atmosphère trouble et les plaisirs faciles. Elle ne voit en Édouard que légèreté et déplore que son « esprit clair » et intelligent ne se plaise « qu’avec des pantins » (2005, p. 37) : « Nul plus changeant, plus incertain, plus girouette sous son aspect massif, plus inconsidéré sous son front de bon sens […] » (2005, p. 40). Ils s’opposent intellectuellement. Insatisfaite de sa propre instruction qu’elle juge incomplète, Catherine refuse tout dilettantisme et se passionne, à la lumière des enseignements de Marie Jaëll, pour l’étude des rapports entre le corps et l’esprit. À cette musicienne qu’elle révère, elle confie dans une lettre que son mari « a une espèce d’incapacité d’attention, et une incuriosité générale pour ce qui n’est point art dramatique5 ». Quant à Édouard Bourdet, il reproche à son épouse sa gravité et son intellectualisme, et la diariste livre dans son journal un verbatim d’une de leurs querelles : « “Il me faudrait une femme légère qui aime le plaisir et s’amuser… Une femme comme toi ne fournit pas de sujets à un auteur dramatique… La regarder vivre ne sert à rien… Elle est sur un plan différent…” » (Pozzi, 2005, p. 31) En bref, les deux époux ne respirent pas le même air. Pendant l’automne 1912, Catherine Pozzi contracte une pleurésie, premier signe de l’infection tuberculeuse qui détruira peu à peu son corps dans une alternance de phases critiques et de sursis. Cette défaite de son corps renforce sa propension au refuge dans l’abstraction des idées.

Acte IV : la guerre de 1914-1918

12À la veille de la guerre de 1914-1918, Édouard Bourdet a une nouvelle maîtresse et Catherine éprouve un amour de tête pour André Fernet, auditeur au conseil d’État et auteur du roman L’Ascète paru en 1910, avec lequel elle partage intransigeance morale et aspiration à un dépassement de soi. La guerre est déclarée : Fernet et Bourdet sont tous deux mobilisés et correspondent avec Catherine. Comme c’est le cas depuis le début de leur mariage, le couple Bourdet communique mieux par lettres qu’en présence, et les lettres d’Édouard Bourdet permettent d’avoir un nouvel éclairage sur sa personnalité. Elles montrent l’ascendant que Catherine a conservé sur son époux, et le désir qu’a Édouard de lui prouver sa valeur d’homme : en janvier 1915, il lui écrit que la confiance qu’elle place en lui « est ce qui par-dessus tout peut [le] faire triompher de ce qu’il y a de plus faible en [lui] » (Joseph, 1988, p. 102). Il ne se contente pas de mots : alors qu’il est affecté à l’état-major anglais comme interprète, il demande en 1916, encouragé dans ce sens par les lettres de son épouse, à rejoindre l’infanterie. Il connaît alors la réalité impitoyable des tranchées, singulière preuve d’amour donnée à l’implacable Catherine. Dans un moment de répit offert par les combats, Édouard, soucieux « de gagner quelques sous de temps en temps », envoie à La Revue de Paris un bref texte sur son expérience de la guerre et, dans une lettre datée du 19 décembre 1916 à Catherine Pozzi, il se montre incertain de la qualité de sa prose et lui demande conseil :

Comme je voudrais savoir écrire une belle langue musicale avec des mots simples et clairs qui amèneraient avec eux une image précise et exacte de ma pensée ! Comme c’est difficile quand on n’a plus, comme au théâtre, les moyens incorrects de la phrase parlée !

Connais-tu un bon système pour apprendre à écrire un bon français ? (Descolas, 1994, p. 50)

13Si les lettres ramènent entre les époux une forme de communication et une illusion de confiance, il n’en va pas de même des permissions où ils se déchirent, l’un habitant « le pays des corps » et l’autre « le domaine de l’âme » (Joseph, 1988, p. 103). Les deux expressions sont d’Édouard Bourdet.

Acte V : le divorce

14Avant même la fin de la guerre, Catherine Pozzi a renoncé à la perspective d’une reprise de la vie conjugale. Le 10 février 1918, elle écrit dans son journal : « Édouard Bourdet, la guerre finie, va bourdonner vers les fleurs connues. Qu’importerait, s’il ne prenait pas Claude ! Il lui faudra aussi gâcher Claude » (2005, p. 110). La métaphore du bourdonnement inspirera plus tard à la diariste un surnom pour désigner Édouard : « Mon Bourdonnant Désastre » (p. 125). Les deux époux s’affrontent pendant des mois et par avocats interposés, en particulier à propos de leur fils Claude. En mars 1921, le divorce est prononcé et la garde de Claude est confiée à Catherine Pozzi. Édouard Bourdet ne disparaît pas totalement du journal de son ex-épouse : très préoccupée par l’éducation morale et l’instruction scientifique de son fils, elle guette avec inquiétude chez ce dernier les traces d’une influence paternelle et se sent désespérée quand le jeune homme, après des séjours chez son père, rapporte des bribes de conversations qu’elle juge superficielles, des échos du passé qu’elle a rejeté. Le journal comporte aussi quelques allusions aux succès théâtraux d’Édouard Bourdet, souvent assorties de commentaires acides : elle mentionne ainsi le 5 décembre 1926 « les 300 représentations de La Prisonnière » (p. 363), note le 7 novembre 1930 que « La Michodière joue encore Le Sexe faible » (p. 587) tandis qu’en février 1934, « la grotesque pièce de théâtre, Les Temps difficiles » (p. 683) suscite son courroux et réveille ses rancœurs.

De la vie à l’écriture

15Catherine Pozzi a méprisé le théâtre de boulevard d’Édouard Bourdet, détesté les sujets scabreux qu’il traitait volontiers et tenté de le détourner de sa vocation de dramaturge, comme en témoigne leur correspondance : « Je ne crois pas, lui répond-il en 1915, que je sois capable de quelque chose de mieux que d’écrire des pièces […]. Et alors je crois qu’il faut borner son activité à ce domaine-là » (Descolas, 1994, p. 44). Quant à Édouard Bourdet, il n’a pas compris les aspirations intellectuelles de son épouse.

16Néanmoins l’épreuve que fut leur mariage les a conduits tous deux à l’écriture. Ce sont ses dissensions avec Édouard Bourdet et son refus d’une existence réduite à celle d’une épouse bourgeoise qui incitent Catherine Pozzi à reprendre son journal : celui-ci lui offre un espace pour renaître à elle-même et pour affirmer sa volonté d’exister par son travail intellectuel comme le synthétise le titre programmatique qu’elle lui donne : « De l’ovaire à l’absolu ». Symétriquement, on peut supposer que l’étrange voyage de noces a agi pour Édouard Bourdet comme un révélateur, non seulement sur les difficultés de la vie conjugale, mais aussi sur la vocation qui était la sienne. Dans une conférence donnée aux Annales le 26 novembre 1930, intitulée « Le métier d’auteur dramatique », Édouard Bourdet s’interroge sur la genèse de l’auteur dramatique : « Je crois vraiment qu’on ne devient pas auteur dramatique parce qu’on a décidé de le devenir. On le devient par accident – ou, plus exactement, on l’est de naissance, sans s’en douter, jusqu’à ce qu’un hasard vous le révèle » (Descolas, 1994, p. 18). Le mariage avec Catherine Pozzi fut ce hasard.