Édouard Bourdet, au grand et au petit écran

1Édouard Bourdet n’a guère eu de chance avec le cinéma. Pas assez anachronique pour offrir un panorama de la Belle Époque (à la différence de Georges Feydeau, de Robert de Flers et de Gaston Arman de Caillavet), trop impliqué au théâtre (en tant qu’auteur, régisseur, administrateur) pour s’aventurer dans les studios, il n’a eu d’autre choix que de céder les droits de ses pièces en laissant faire1. Dans le meilleur des cas, cela donne Fric-Frac (1939), très libre adaptation par Claude Autant-Lara de la pièce éponyme, où Fernandel reprend le rôle créé à la scène par Victor Boucher. Je voudrais m’attarder sur un exemple moins connu, du moins sur le plan cinématographique : celui du Sexe faible, car il donne lieu à une intéressante déclinaison générationnelle, en passant du théâtre au cinéma et du cinéma, finalement, à la télévision.

2Plus qu’aucune autre pièce de Bourdet, Le Sexe faible, au départ, contient du cinéma. Dans le style réaliste au carré qui caractérise le Boulevard des finissantes années vingt (celui du Marcel Pagnol de Topaze, ou de l’Henry Bernstein de Mélo), ou, si l’on préfère, dans une tradition naturaliste dédramatisée à l’extrême, l’écriture de Bourdet appelle le réalisme cinématographique comme un prolongement ultime et tout naturel. Pas la moindre poésie, nulle trace de littérature dans cet univers où tout le monde parle comme dans la vie, où chaque drame en puissance est étouffé par des divinités domestiques (la mère maquerelle, le maître d’hôtel). Si l’on veut souligner l’amoralité de cette faune cosmopolite mue par la course éperdue à l’argent, on va seulement, sur un simple mot qui n’est pas d’auteur, faire un tour pour changer d’air. Il y a dans ce théâtre un côté plaque sensible, comme si Bourdet se bornait à enregistrer les mille et un accidents de la vie sociale, d’infinitésimaux glissements de terrain – pour mieux laisser au spectateur la liberté de juger.

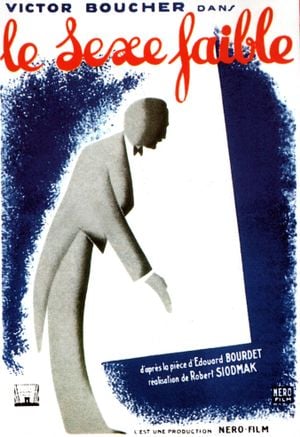

Affiche du film.

3Rien qui soit plus cinématographique, a priori, que cette apparence d’objectivité. Quand Robert Siodmak, en 1933, porte à l’écran la pièce créée quatre ans plus tôt, il se souvient peut-être des ambitions sociales de sa première période allemande (inaugurée, l’année de création du Sexe faible, avec un semi-documentaire qui le rendit célèbre : Les Hommes le dimanche). En même temps, il s’inscrit dans un courant de théâtre filmé à la française, qui consiste, en ce début des années trente, à ne retenir d’une œuvre dramatique que ses temps forts, noyés dans un éparpillement de séquences censées « faire cinéma ». Or, une pièce comme Le Sexe faible repose moins sur des temps forts que sur des temps morts, au fil desquels, comme malgré eux, les personnages laissent transparaître des mobiles plus ou moins avouables. Ainsi la scène où la généreuse Comtesse, en quête de chair fraîche, lorgne négligemment en direction d’un jeune premier désargenté. L’effet de litote du théâtre (qui renvoyait dans les limbes l’objet des pourparlers entre la comtesse et Antoine) est supplanté, à l’écran, par un champ / contrechamp entre regardante et regardé qui écrase les subtilités de l’understatement.

4Il en va de même dans le moment, encore plus scabreux selon les critères de l’époque, où le gigolo sud-américain se voit convoqué par un riche Yankee en manque de secrétaire – et ne tarde guère à comprendre de quel type de secrétariat il s’agit. Auteur entre les lignes, Bourdet se délecte (et nous délecte) de tout ce que le dialogue laisse deviner, à partir de situations maintenues hors scène, ou dans le fond de la scène. Ce n’est pas strictement réductible à une question de censure, ou de limites à l’expansion des décors. La neutralité uniforme, imperturbable, qu’il imprime à ses dialogues (un bon ton qui renvoie peut-être à une manière de parler), assure à ses situations le comique d’une énormité refoulée. Ou d’un inconscient tenu en laisse.

5Rien d’étonnant, dès lors, au relatif mécontentement que manifesta le dramaturge face à cette version du Sexe faible « façon puzzle ». Qu’eût-il pensé, trente ans plus tard, de sa version télévisuelle ? C’est en tout cas en plein accord avec sa veuve, nous dit l’administrateur du Français, que la pièce est présentée au petit écran après amputation de son premier acte. Acte qu’il se charge de résumer, et qui eût rendu cette « dramatique » excessivement longue. Soit. Ce qu’on perdra dans le temps (encore que la dramatique en question soit plus longue que le film de Siodmak), on le gagnera dans l’espace. Le tournage à plusieurs caméras, et très vraisemblablement en direct, dans un décor de studio qui reprend celui de la Comédie-Française, rend à la pièce sa déclinaison spatiale complexe : le jeu de l’avant-plan, où discutent les protagonistes, et de l’arrière-plan où s’agitent des silhouettes. Le jeu du désir et de la proie, particulièrement savoureux lorsque la comtesse, de son face-à-main, guette un Philippe offert à son regard (et au nôtre). Le jeu, enfin, des entrées et des sorties, accompagnées par une caméra indiscrète – qui, au lieu de convoquer l’au-delà de la scène, nous enferme dans celle-ci pour mieux suggérer une profondeur. Et quand Carlos, revenant de chez son protecteur putatif, laisse exploser sa colère d’être ainsi traité en objet sexuel, la coulisse se met à exister dans la parole.

6En cette décennie 1955-1965 où la télévision fait son miel un peu défraîchi du théâtre (faute de pouvoir proposer des fictions qui ne soient pas enregistrées en direct), une sorte de gros plan sur le texte se met en place. Il permet, comme à la loupe, avec parfois des flous imprévus ou des regards traqués qui surgissent dans le raccord, de vérifier l’hyperréalisme d’un auteur comme Bourdet. Aussi éloignées que soient leurs mœurs, ses personnages y retrouvent un naturel qui était son beau souci. Que leur style vestimentaire évoque davantage un film d’Antonioni que la Michodière de 1929 ajoute à cette réincarnation inespérée. On pourrait en dire de même, peu après, de la version télévisée des Temps difficiles, qui reprend à son tour une mise en scène du Français.

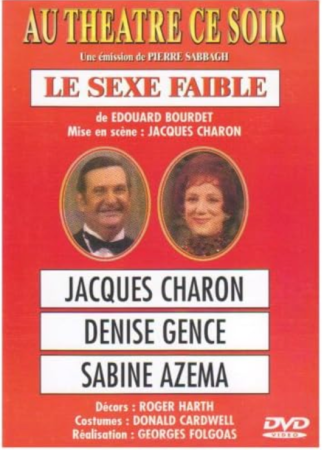

7Le Sexe faible reviendra sur le petit écran en 1974, dans le cadre de l’émission « Au théâtre ce soir ». Les beaux temps de la dramatique, avec son mélange hybride entre effets de direct et velléités de cinéma, sont à présent révolus et laissent place à un dispositif nostalgique. C’est une certaine idée du théâtre qui se donne à voir (et à regretter), avec le lourd rideau rouge de Marigny, les trois coups, les décors de Roger Harth et les costumes de Donald Cardwell, rituellement salués à l’issue de la représentation. On applaudit Lise Delamare à son apparition, on s’extasie sur les belles robes qui rappellent furieusement les Années folles. Pas tout à fait objet de musée, la pièce est goûtée comme la caricature, vidée de son fiel, d’un temps qui n’est plus. Il n’est pas jusqu’aux voix très projetées (même si les caméras sont proches) qui ne participent à cette surexposition démonstrative.

Affiche de la pièce.

8Au théâtre ce soir, au grenier le théâtre : du moins, ce théâtre-là, qui ne saurait plus être exhumé qu’à travers un télescope, mettant en valeur sa désuétude autant que ses conventions. Déjà, dans la mise en scène de Jean Meyer telle que l’avait fixée Lazare Iglésis en 1962, on notait quelque infléchissement du jeu de Jacques Charon. Là où Victor Boucher, dans le rôle d’Antoine, se contentait d’un être-là marmoréen et impassible, le sociétaire sarcastique du Français ne peut s’empêcher de prendre les spectateurs à témoin, de détailler, très consciemment, les non-dits dont le dialogue du maître d’hôtel est parsemé. Sa prestation chez Pierre Sabbagh, dix ans plus tard (dans une mise en scène qu’il s’est lui-même chargé de dépoussiérer) ne fait que confirmer cette dérive, à quoi le théâtre de Bourdet se prête malaisément. Peut-être est-ce en raison de son côté photographique et presque immédiat, qui ne donne guère prise à la couleur locale rétrospective et l’enfonce étroitement dans son époque. Paradoxalement, pour reprendre ce répertoire si cruel (et y rendre sensible un nouveau public), il faut conserver une forme d’innocence.