Édouard Bourdet et ses amis

1Édouard et Denise se marient le 27 novembre 1921. Lui a alors 34 ans, elle 29. Tous deux ont connu une première union : Édouard avec Catherine Pozzi, dont il est séparé depuis plus d’un an. Quant à Denise, elle a obtenu l’annulation de son mariage avec le comte de Saint-Légier par le Vatican, en 1919. Désormais, et malgré des périodes conjugales difficiles, Édouard et Denise ne se quitteront plus. En 1921, Édouard Bourdet a déjà fait jouer deux pièces, Le Rubicon et La Cage ouverte, qui ont suscité quelques critiques favorables et, pour la première, un succès public remarqué. Mais la notoriété viendra en 1926 avec sa quatrième pièce, La Prisonnière, et ne se démentira plus jusqu’à sa mort, en 1945. Quant à Denise, elle publiera quelques mois après le décès de son mari un livre de souvenirs, Édouard Bourdet et ses amis. Il sera suivi par quatre livres d’entretiens avec des figures du monde des arts et des lettres. On y croise de nombreux amis du couple avec lesquels Denise maintiendra le contact jusqu’à son décès en 1968.

2Édouard et Denise s’unissent en apportant le bagage de leurs relations. Celui d’Édouard est léger. Il est issu d’un milieu familial d’industriels et de gens de Bourse qui ne brille pas d’un éclat mondain particulier. Leur seule relation artistique est le dramaturge Georges de Porto-Riche, grâce à qui Édouard pourra faire jouer en 1910 Le Rubicon. Quant à son mariage avec Catherine Pozzi, il ne lui a pas apporté l’ouverture sur le grand monde. Le père de Catherine, le professeur Samuel Pozzi, a accumulé au cours de sa brillante carrière les relations mondaines, quoiqu’un peu mêlées (ce n’est pas un hasard si Proust l’a choisi pour être un des modèles du Cottard du salon Verdurin) mais il ne les partage guère avec sa famille. Son épouse n’est en rien associée à la vie mondaine de Samuel. Quant à leur fille Catherine, son caractère sauvage et rêveur l’éloigne de toute relation mondaine. Les débuts d’Édouard à la scène lui ont certes permis d’approcher le milieu théâtral, mais sans qu’émergent des personnalités. Du monde littéraire il ne connaît guère que Colette, dont il restera un ami fidèle ; ainsi, durant la guerre, il permettra à son mari Maurice Goudeket, juif, d’éviter les rafles de la police vichyste. C’est la rencontre avec celle qui deviendra sa seconde épouse qui lui ouvrira les portes des milieux littéraires et mondains parisiens.

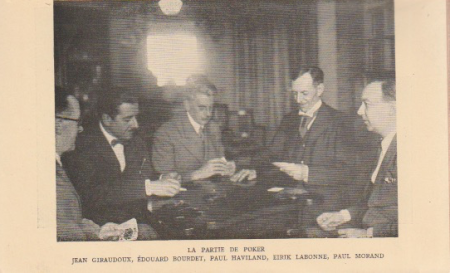

3Le père de Denise, Maurice Rémon, professeur de lettres au lycée Condorcet, est de longue date ami avec Eugène Morand, le père de Paul. Les deux familles se retrouvent régulièrement au Dépôt des marbres, dont Eugène Morand est alors le conservateur. Paul et Denise y jouent enfants, ne se quittent pas à l’adolescence, et resteront amis jusqu’au décès de Denise – « la première femme à laquelle j’ai dit Je1 », écrira bien des années plus tard Paul dans un envoi à son amie d’enfance. Lorsque le futur écrivain, lycéen fainéant et fantasque, rate son baccalauréat, son père le confie à un jeune normalien brillant, Jean Giraudoux, qui servira à Paul de répétiteur pour décrocher le diplôme à la session de septembre – ce qui se produira en effet. Très vite, Giraudoux s’incorpore au groupe des Marbres qui devient bientôt « le club des Cordeliers », du nom du bâtiment qui héberge l’école des Arts décoratifs que dirige désormais Eugène Morand. S’y réunit pour des goûters ou des dîners du dimanche soir le groupe de jeunes gens amis, Denise, Paul, Jean, Suzanne (la fille du maître verrier Lalique, autre ami d’Eugène Morand) et son mari, le porcelainier Paul Haviland, un confrère de Giraudoux, Erik Labonne, et bientôt Édouard Bourdet que Denise leur a présenté. Peu à peu chacun amorce sa vie professionnelle. Giraudoux intègre les équipes du Quai d’Orsay, suivi de près par Paul Morand qui a réussi le concours d’attaché d’ambassade, Édouard Bourdet revient au théâtre avec une nouvelle pièce, L’Homme enchaîné, Suzanne Lalique se lance dans la décoration et la peinture. Et le petit groupe conserve durant de longues années ses habitudes de dîners dominicaux, chez l’un ou l’autre, parfois au restaurant, la soirée s’achevant par une immuable partie de poker.

Collection Bruno Tessarech

4Les relations de la jeune Denise ne se limitent pas à ce groupe de fidèles. Durant des vacances estivales à Royan, elle a fait la connaissance du pianiste Jacques Février, au tropisme mondain naissant déjà aussi marqué que son talent d’interprète, et du jeune compositeur Francis Poulenc avec lequel elle s’amuse à jouer devant le public dubitatif du casino local l’étrange Trois morceaux en forme de poires d’Erik Satie. L’auteur du Concerto champêtre restera l’un de ses plus fidèles amis ; tous les deux ne cesseront de se voir ou de se croiser dans un des multiples lieux à la mode dont Denise et Poupoule, surnom comme en raffolent les années vingt, deviendront les habitués.

5La palette mondaine de Denise ne tarde pas à s’élargir. Dès la fin de la Première Guerre et sa séparation d’avec son premier mari, elle se met à fréquenter assidûment le salon parisien de Madeleine Le Chevrel, rue du Ranelagh. Cette dernière parvient à réunir chez elle deux univers littéraires et mondains d’hier et d’aujourd’hui. Reynaldo Hahn, Lucien Daudet et Jacques-Émile Blanche y côtoient François Mauriac et Jacques de Lacretelle. Par l’entremise de son père, Denise croise d’autres personnalités liées au monde du théâtre, Sacha Guitry, Tristan Bernard, Lugné-Poe, André Antoine. L’assemblage de milieux aussi divers, et sa vieille amitié avec Paul Morand comme sa récente rencontre avec le peintre et décorateur Jean Hugo, très introduit dans le Tout-Paris, lui permettront bientôt de faire pénétrer son mari dans les cercles d’une aristocratie qui s’ouvre alors aux créateurs : les Noailles, les Beaumont, bientôt Charles de Beistegui, Arturo Lopez, Emilio Terry, les Cabrol et d’autres amateurs de bals masqués et de fêtes vénitiennes.

6Avant même leur mariage, Denise a ainsi présenté Édouard à nombre de ses amis. Malgré le caractère souvent peu amène d’Édouard, de solides liens s’établissent. Ils peuvent surprendre à première vue car, comme l’écrira Denise dans son ouvrage, Édouard Bourdet et ses amis, Édouard Bourdet « ne tutoyait presque personne. Très distant, il s’interdisait toute expansion et, sauf en de rares occasions où de grands mouvements du cœur ont pu troubler son habituelle réserve, il évitait les confidences » (1946, p. 2-3). Et cependant, elle précise : « Dans l’ordre des sentiments, l’amitié est celui qu’Édouard Bourdet plaçait le plus haut. Il exigeait tout d’elle, parce qu’il était capable de tout lui donner » (p. 2). Cette amitié pouvait aller loin. C’est ainsi que, pour l’avant-première représentation du Sexe faible, en 1929, Paul et Hélène Morand accueilleront quelque cinq cents invités dans l’immense salon de leur hôtel donnant sur le Champ-de-Mars.

7Le couple Bourdet est déjà installé dans le bel appartement du 71 quai d’Orsay où ils reçoivent leurs amis. À cette résidence parisienne ils ajoutent moins d’un an après leur mariage la Villa blanche, située sur les hauteurs de Tamaris, à une encablure de Toulon. C’est une villa de style mauresque que les Bourdet vont transformer en maison provençale typique, murs blancs, toit de tuiles, et dont l’un des charmes réside dans sa situation de surplomb au-dessus de la rade de Toulon, « pareille à un yacht blanc qu’une lame de fond aurait jeté sur un promontoire », écrit Jean Hugo. C’est là que, pendant près de vingt ans, le couple Bourdet va accueillir en période estivale des amis de plus en plus nombreux : Paul Morand, Jean Giraudoux, Colette, Georges Auric, François Mauriac, Jacques de Lacretelle, Marcel Achard, Pierre Dux, Marc Chadourne y effectuent de nombreux séjours. Plusieurs photos montrent le couple Bourdet, Denise souriante et urbaine, Édouard mine sérieuse voire renfrognée, en compagnie de leurs familiers, discutant assis au jardin. Cultivant une hospitalité bienveillante, Édouard et Denise n’hésitent pas à prêter leur maison en leur absence afin que tel ou tel de leurs amis puisse y écrire en toute tranquillité, loin des sollicitations parisiennes. C’est ainsi que Paul Morand y rédigera Bouddha vivant, et Marc Chadourne Cécile de la folie et plusieurs autres romans tombés dans l’oubli. Jacques de Lacretelle y passera plusieurs hivers, mais dévoré par la passion des paris hippiques, il saisira chaque occasion pour quitter sa table de travail, s’évader des hauteurs de Toulon et rejoindre les champs de courses avoisinants.

Carte postale « La Villa Blanche. Tamaris-sur-Mer ». Collection Nicolas Bourdet

8Édouard Bourdet fit la connaissance de Jean Cocteau en 1926, l’ayant convié à un dîner. L’auteur dramatique venait de donner sa nouvelle pièce, La Prisonnière, qui lui valut un très gros succès. Cocteau, que l’univers du boulevard intéressait peu, n’avait pas vu l’œuvre. Il se la fit raconter par Georges Auric de sorte que, face à son auteur, il réussit à l’éblouir par sa parfaite connaissance de la pièce – l’acrobate magicien venait de réussir un des tours dont il était coutumier. Sans doute Denise avait-elle déjà croisé Cocteau, puisque tous deux hantaient les lieux à la mode mais elle ne l’avait semble-t-il pas présenté à Édouard. Le protecteur du groupe des Six, l’ami de Diaghilev, le réalisateur sulfureux du Sang d’un poète, le poète romancier qui « ne pouvait manquer le train puisqu’il courait devant la locomotive », selon le mot de Paul Morand dans Venises (1971, p. 93), et l’austère auteur boulevardier de pièces sulfureuses étaient donc étrangers l’un à l’autre. Par la suite, Cocteau visita à plusieurs reprises les Bourdet à Tamaris lors des séjours que lui-même effectuait, d’abord en compagnie de Jean Desbordes, puis de Christian Bérard, à Toulon, où le nombre de jeunes et beaux marins ainsi que les nombreuses fumeries d’opium constituaient un puissant aimant. Mais cette relation épisodique devait se transformer en profonde amitié à partir de l’été 1931. Cocteau contracte à Toulon une sévère fièvre typhoïde dont la gravité fait fuir ses amis. Bourdet prend alors les choses en main. Il installe à ses frais Cocteau dans une clinique – le poète n’a jamais un sou vaillant – où il lui rend visite chaque jour pour s’enquérir de sa santé et le distraire en conversant avec lui. Cette habitude durera tout le temps de l’hospitalisation de Cocteau, soit une quarantaine de jours. Elle ne cessera pas pour autant à son terme, puisque dès sa sortie, Bourdet organise la convalescence du poète à la Villa blanche, jours lumineux que Cocteau évoquera dans Portraits-souvenir et Denise Bourdet, bien des années plus tard, dans Édouard Bourdet et ses amis (1946, p. 76) :

Jours encore dorés et tièdes, soirées autour des premiers feux d’automne, où les pommes de pin crépitaient sur les souches d’oliviers, longues lectures coupées de conversations sensibles et calmes, où Cocteau, au contact de l’esprit droit et mesuré d’Édouard Bourdet, savait oublier toute fantaisie pour ne plus montrer qu’équilibre et bon sens.

9Dans les mêmes années, les Bourdet avaient fait la connaissance dans un salon très en vogue, celui de Marie-Louise Bousquet, du peintre et décorateur Christian Bérard. Celui-ci, très Café Society, est lié avec tout ce qui compte à Paris : Noailles, Faucigny-Lucinge, Beaumont sans pour autant renoncer à son côté bohème. Très proche de Cocteau (il réalisera après-guerre les décors et costumes du film La Belle et la Bête), Bérard fait lui aussi de fréquents séjours à Toulon. Il accompagne son ami Jean chez les Bourdet dont il devient un familier. Un jour, assis au jardin en compagnie des Bourdet, les regards de Cocteau et Bérard se portent sur le mur d’une loggia qu’ils trouvent ingrat. Ils proposent aussitôt d’y brosser une fresque, ce qu’Édouard et Denise acceptent de grand cœur. En quelques heures naîtront deux personnages, un marin, dû à Cocteau, et une dame 1900 à ombrelle, brossée par Bérard. Pendant des années cette fresque imprévue fit la joie des visiteurs. Mais lorsque Denise décida de vendre la Villa blanche après la mort d’Édouard dans les années d’après-guerre, quelle ne fut pas sa surprise de constater qu’une des premières tâches que les nouveaux propriétaires avaient entreprises consista à recouvrir la fresque d’une impeccable peinture blanche de sorte que rien ne demeure de cette fameuse fresque, hormis quelques photos pâlies, dont la suivante2.

Fresque, Villa blanche. Collection Bruno Tessarech

10L’amitié de Jean, Christian, Édouard et Denis ne se démentira jamais. Amitié d’autant plus étonnante qu’au fil des années, Édouard va se détacher de ce grand monde qu’il caricature avec une ironie mordante dans deux pièces, Le Sexe faible et La Fleur des pois. Une amitié qui survivra d’ailleurs au décès d’Édouard ; Cocteau sera le préfacier du livre de souvenirs de Denise, Édouard Bourdet et ses amis. À la demande de cette dernière, il rédigera l’un de ses derniers livres sur le mystère de la création, Le Cordon ombilical.

11Dans la brillante carrière d’Édouard, un événement va apporter une nouvelle preuve de sa fidélité en matière d’amitié. En 1936, Bourdet est nommé administrateur de la Comédie-Française. On sait à quel haut degré de qualité et de notoriété il a, en quelques années, élevé cette vénérable institution. Il n’hésita pas à ouvrir grandes les portes du théâtre à des talents extérieurs, souvent de proches amis. À Giraudoux il demande une pièce ; ce sera Cantique des cantiques. Il charge Christian Bérard, Jean Hugo, le décorateur Jean-Michel Frank et Suzanne Lalique (nommée directrice des ateliers de costumes) de la réalisation de décors. Il confie au jeune et talentueux Pierre Dux la mise en scène d’un magnifique Cyrano de Bergerac. Il appelle des personnalités extérieures, Jouvet, Dullin, Copeau, pour de nouvelles mises en scène et commande des musiques à Francis Poulenc et Georges Auric. Beaucoup de sociétaires sont révoltés par de tels changements qu’ils jugent iconoclastes. Mais parmi les jeunes, notamment Pierre Dux et Béatrice Bretty, les jugements enthousiastes se font entendre. Béatrice Bretty écrira bien des années plus tard, dans ses souvenirs, ce bel éloge : « De ce moment les salles ne désemplirent pas. Elles redevinrent vibrantes, élégantes, et, à ce propos, il convient de souligner l’apport personnel de Mme Édouard Bourdet. Sa beauté, son esprit averti, son élégance jamais mise en défaut, ajoutaient, surtout les soirs de générale, au lustre des représentations. […] Elle contribua, aux côtés de son mari, au succès indéniable de la nouvelle administration » (1957, p. 73).

12Mais le symbole de ce sacre de l’amitié par tréteaux interposés, il faut le voir dans la nouvelle collaboration avec François Mauriac. Le couple Bourdet et le grand romancier sont amis de longue date ; dans les années 1925, Mauriac pouvait dîner jusqu’à plusieurs fois par mois chez les Bourdet. Et depuis longtemps, Édouard tentait de convaincre François d’écrire pour le théâtre, ce qu’il avait toujours refusé, par crainte de ne pas en posséder la technique et de courir à l’échec. Aussitôt nommé administrateur, Édouard revient à la charge. Après maintes discussions et maints refus de Mauriac, le grand romancier finit par accepter ; ce sera Asmodée, créé avec grand succès salle Richelieu en 1937. La salle, prestigieuse, ne compte pas moins de sept ministres, six ambassadeurs et vingt académiciens. On compte vingt rappels, et Mauriac, ému aux larmes, savourant son triomphe, n’aura désormais plus de mots assez forts pour remercier son ami Édouard de lui avoir, en quelque sorte, forcé la main. Il dédie la pièce à l’administrateur et orne l’exemplaire d’Édouard d’un envoi magnifique : « Cette pièce vous appartient, cher Édouard, je n’ai pas à vous l’offrir. Elle a, en dépit de tous ses défauts, cette vertu de nous avoir rapprochés. Par elle, nous sommes unis plus encore que nous ne l’étions. De tout cœur, François Mauriac3. »

*

13Édouard Bourdet meurt prématurément, à 58 ans, en 1945. Sa veuve lui survivra près de vingt ans et ne cessera de rendre hommage à sa personnalité talentueuse ; bien des témoins de l’entre-deux-guerres, Cocteau, Morand, Mauriac, Hugo, Faucigny-Lucinge, citeront l’auteur dramatique dans leurs souvenirs. Sans ce décès imprévu, nul doute que cette amitié se serait encore renforcée dans l’après-guerre. Jacques de Lacretelle et François Mauriac avaient en effet entrepris une campagne pour qu’Édouard les rejoigne sous la coupole du quai Conti. Sa notoriété d’auteur dramatique, son amour de la littérature et de la langue française, ses années brillantes à la tête de la Comédie-Française laissent peu de doutes sur l’issue d’une élection désirée par ses proches. Le destin en décida autrement. Édouard et Denise Bourdet reposent désormais ensemble, à quelques encablures du quai d’Orsay, dans le cimetière de Passy.