« Le ruban moucheté » de sir Arthur Conan Doyle (1892) : propositions romanesques pour un retour à Stoke Moran

pour Pierre Nordon, in memoriam

1On voudrait proposer ici trois versions de « The Speckled Band », nouvelle publiée en février 1892 dans le Strand Magazine avant d’être reprise par sir Arthur Conan Doyle dans Les Aventures de Sherlock Holmes la même année. Elle est donc contemporaine de ce qui est considéré comme le premier roman policier de chambre close, The Big Bow Mystery d’Israel Zangwill, d’abord publié dans le London Star en 1891, puis chez Henry & Co. en 18921. Au début du roman, Zangwill décrit l’angoisse qui étreint le cœur de la logeuse en la comparant à un « serpent froid et gluant s’enroulant autour de lui » [a cold, clammy snake curling round it] (Zangwill, [1892] 2023, p. 5), image que Doyle a pu reprendre au pied de la lettre. C’était la nouvelle favorite du créateur de Sherlock Holmes, qui participa à la mise en scène de son adaptation au théâtre : elle rencontra un vif succès à l’Adelphi Theatre de Londres à partir du 4 juin 1910, d’abord sous le même titre, puis sous le titre de The Stonor Case 2. Se prêtant bien au huis clos, elle vient après Le Signe des quatre (1890), qui présente également un mystère en chambre close, avec le mystère de la troisième porte, au troisième étage de Pondicherry Lodge, qui donne sur le cabinet de Bartholomew Sholto : « Elle était fermée de l’intérieur, et par un large et puissant verrou comme nous le vîmes en approchant la lampe » [It was locked on the inside, however, and by a broad and powerful bolt, as we could see when we set our lamp up against it] (Doyle, [1890] 2005, p. 251). Elle est souvent considérée comme l’archétype des mystères de chambre close, comme le montre la note en bas de page insérée par Gaston Leroux au chapitre VII du Mystère de la chambre jaune. Après avoir mentionné le « Double assassinat dans la rue Morgue » d’Edgar Poe (1841), le narrateur précise :

Conan Doyle aborde le même genre de mystère, si j’ose dire, dans la nouvelle intitulée La Bande mouchetée. Dans une chambre close, un terrible assassinat est accompli. Qu’en est devenu l’auteur ? Sherlock Holmes ne tarde pas à le découvrir, car, dans la chambre, il se trouvait une prise d’air, large comme une pièce de cent sous, suffisante cependant pour laisser passer La Bande mouchetée ou le serpent assassin.

2Le narrateur de Leroux ne cite Poe et Doyle que pour mieux s’en démarquer : si le mystère de la chambre jaune « est le plus surprenant que je connaisse », c’est parce qu’ici, « il ne saurait être question d’aucune ouverture d’aucune sorte » (Leroux, [1908] 2008, p. 95). Ce faisant, Leroux se situe dans un type d’écriture romanesque qui relève déjà du pastiche, puisque ce genre d’argument est très précisément celui utilisé par Sherlock Holmes dans Une étude en rouge, lorsque Watson le compare au Dupin d’Edgar Poe en disant : « Je n’imaginais pas que de telles personnalités puissent exister en dehors des récits » [I had no idea that such individuals did exist outside of stories] (Doyle, [1887] 2005, p. 29). Cette remarque métaleptique fonde en réalité le statut ontologique du détective3 : ce n’est pas un personnage de fiction, il existe « en dehors » du récit. C’est d’autant plus vrai, semble-t-il, que ce dernier rejette la comparaison avec Dupin en arguant que « Cette façon de s’immiscer dans les réflexions de ses amis avec une remarque tout à fait à propos, après un quart d’heure de silence, est vraiment artificielle et tape-à-l’œil » [This trick of his of breaking in on his friends’ thoughts with an apropos remark after a quarter of an hour’s silence is really very showy and superficial] (Doyle, [1887] 2005, p. 29). Leroux semble rejeter Doyle de la même façon que Holmes rejette Dupin, mais c’est bien sûr pour mieux l’imiter. Le pastiche affleure en effet dès les premières phrases du Mystère de la chambre jaune, où le narrateur, à la manière de Watson, déclare qu’il peut enfin raconter cette histoire dont Rouletabille avait jusqu’ici refusé la publication, « prodigieuse affaire [...] génératrice de tant de mystérieux et sensationnels drames, et à laquelle mon ami fut si intimement mêlé » (Leroux, [1908] 2008, p. 33). On dirait du pur Watson. Le fait que Leroux date le commencement de l’action au 25 octobre 1892 n’est pas un hasard non plus, puisque Les Aventures de Sherlock Holmes parut le 14 octobre de la même année. Ainsi les histoires de Doyle font-elles partie de l’action du roman de Leroux, de sa chronologie, comme si elles étaient un fait historique avec lequel les personnages du roman doivent compter, et non simple référence littéraire en bas de page.

3Voici les trois versions promises.

4Version 1 – C’est celle de Doyle, dont Gaston Leroux vient de donner un raccourci aussi elliptique que saisissant, une sorte de version zéro, fournissant au passage l’identité de l’assassin, que Doyle, grand lecteur et admirateur d’Edgar Poe, associe à un animal, non plus à un orang-outan, mais à un serpent. Dans « Le Ruban moucheté », la présence incongrue d’un guépard et d’un babouin dans le parc de Stoke Moran, envoyés au docteur Roylott par un mystérieux « correspondant » en Inde, est bien sûr une trace poesque. À la fin de l’histoire, Sherlock Holmes identifie le serpent assassin comme étant « une vipère des marais ! Le plus mortel des serpents de l’Inde. Il est mort moins de dix secondes après avoir été mordu » [a swamp adder ! The deadliest snake in India. He has died within ten seconds of being bitten] (Doyle, [1892] 2005, p. 737). Le détective semble ainsi versé dans l’histoire naturelle, et dans la science des neurotoxiques ou des cardiotoxiques. Holmes disserte ensuite sur la violence, qui se retourne contre l’homme violent : le Dr Grimesby Roylott, qui après avoir tué sa belle-fille Julia Stoner à l’aide du serpent deux ans auparavant, essaie de nouveau sur la personne de sa sœur Helen, est tué, par un retour à l’envoyeur, grâce à Holmes qui fouette le serpent dans la chambre close. L’animal revient dans la chambre de son maître et le mord mortellement. Cette identification finale, qui semble clore le mystère – remarquons ici ces métaphores de clôture, l’anglais utilise aussi le mot closure pour exprimer la fin d’une séquence traumatique – pose cependant problème. En effet, dans la nature, « la vipère des marais » n’existe pas, et même dans le pire des cas, la morsure d’un serpent aussi venimeux que celle du serpent brun d’Australie ne tue un être humain qu’en une demi-heure, jamais en dix secondes. C’est sans doute parce qu’elle n’existe pas que, dans la première mise en scène de la nouvelle à Londres, on utilisa trois pythons de roche, ce qui créa une certaine émotion dans le public, même si le python, c’est bien connu, n’est pas venimeux mais étouffe ses victimes. Si Doyle a forgé cette espèce, c’est sans doute pour raviver l’inquiétude face au marais primitif d’où est sorti l’homme post-darwinien, créature amphibie, image du chaînon manquant qui obsédait les Victoriens. Dans The Big Bow Mystery, Grodman déclare qu’il « sait que la fraternité humaine s’adressait au primate, au serpent et au tigre » [I, who knew that the brotherhood of man was to the ape, the serpent, and the tiger » [Zangwill, [1892] 2023, p. 102]. Doyle fera de ce marais la scène finale du Chien des Baskerville 4, avec la célèbre description faite par Watson de cet « immense bourbier » [the widespread bog], de ces « marécages traîtres » [foul quagmires], de ces plantes luxuriantes et visqueuses qui répandent dans l’air « une odeur de pourriture et sur nos visages des gaz lourdement chargés de miasmes » [an odour of decay and a heavy miasmatic vapour onto our faces] (Doyle, [1902] 2006, p. 581). Or c’est précisément ce manque d’identification claire qui est inquiétant ici : en déclarant de manière péremptoire qu’il s’agit d’une « vipère des marais », Holmes ne fait que raviver cette angoisse épistémologique analysée par Gillian Beer dans son essai « Forging the Missing Link » (Open Fields) à propos du chaînon manquant, où elle évoque le roman de Doyle. La question de l’identification débouche sur celle de l’identité, par essence l’un des principes du roman policier. Elle est également au cœur de la nouvelle qui repose sur le mystère du signifiant « speckled band » : c’est le cri poussé par Julia mordue par le serpent, « ‘ ‘Oh, mon Dieu, Helen ! Le ruban ! Le ruban moucheté !’ » [‘Oh, my God ! Helen ! It was the band ! The speckled band ! ’’] (Conan Doyle, [1892] 1956, p. 262) la nuit où elle a trouvé la mort, alors qu’elle titube à la porte de sa chambre. Lorsque Holmes lui demande comment elle interprète cette image, Helen répond :

J’ai parfois pensé que c’étaient les propos incohérents dus au délire, d’autres fois qu’il s’agissait d’une bande de gens, peut-être à ces mêmes bohémiens sur nos terres. Je me demande si les mouchoirs à pois que tant d’entre eux portent ne peuvent pas lui avoir suggéré l’étrange adjectif qu’elle a employé [Sometimes I have thought that it was merely the wild talk of delirium, sometimes that it may have referred to some band of gypsies, perhaps to these very gypsies in the plantation. I do not know whether the spotted handkerchiefs which so many of them wear over their heads might have suggested the strange adjective which she used ] (Doyle, [1892] 2005, p. 707)

5Comme dans Les Bijoux de la Castafiore d’Hergé (1962), dont la structure narrative reprend à bien des égards celle de la nouvelle de Doyle, la piste des bohémiens est fausse, c’est un red herring : si les fenêtres des chambres donnant sur le parc sont hermétiquement closes, toute intrusion du dehors est impossible. Holmes a beau identifier l’image comme correspondant à celle du serpent, on remarque que dans sa description finale Watson hésite entre « une étrange bande jaune aux taches brunâtres » [a peculiar yellow band, with brownish speckles] et une « étrange coiffe » [strange headgear] posée sur la tête du docteur, d’abord immobile, puis qui se met à bouger (Doyle, [1892] 2005, p. 733-35), image même de ce signifiant mouvant, qui se love et s’enroule dans les replis du texte. Une bonne part du mystère à résoudre est moins d’ordre policier que sémantique : « l’inconscient, c’est que l’homme soit habité par le signifiant » comme dit Lacan à propos de la « Lettre volée » d’Edgar Poe (Lacan, [1956] 1966, p. 46). Or non seulement les deux sœurs Stoner, faute d’habiter le manoir comme il conviendrait, mais Holmes et Watson, qui ne sont que de passage, sont « habités » par le signifiant « speckled band ». Ici comme ailleurs dans le canon, le mystère, la poésie inquiétante de l’image subsiste après l’identification finale : un symptôme en est que la traduction française flotte singulièrement entre « La Bande mouchetée » de Gaston Leroux (1908), « Le Ruban moucheté » de Bernard Tourville (1956), et la « Bande tachetée » d’Éric Wittersheim (2005). Un autre symptôme de trouble identificatoire relevant cette fois de l’ontologie du récit vient que, dans sa note en bas de page, Leroux confond l’animal et la nouvelle en mettant le nom métaphorique en italiques, comme si c’était la nouvelle elle-même qui pouvait se glisser par la prise d’air, et tuer le meurtrier présumé de Julia. Holmes frapperait alors non pas le serpent, mais la nouvelle, comme si cette dernière était responsable de la mort de la sœur d’Helen deux ans plus tôt. En d’autres termes, ce n’est pas la vipère des marais la coupable – d’ailleurs, elle n’existe pas – mais la nouvelle elle-même, qui se trompe peut-être dans l’identité du tueur.

6Version 2 – C’est celle que suggère le critique anglais John Sutherland dans son bref essai de détection fictive5, « Les mystères du ruban moucheté », inclus dans Is Heathcliff a Murderer ? Puzzles in 19th-Century Fiction paru chez Oxford UP en 1996. Fidèle à sa méthode visant à traquer les non-dits, les zones d’ombre ou d’impossibilité des romans du XIXe, Sutherland pointe une série d’incohérences ou d’interstices dans la trame du texte doylien, qu’il identifie clairement comme un mystère en chambre close, défi de taille pour les meilleurs limiers. Même après le dénouement spectaculaire, cette affaire, dit-il, présente de « profonds mystères ». On sait que le mot « mystère », dans la littérature victorienne, incluait aussi bien des éléments d’enquête policière que certains aspects du roman à sensations voire du fantastique ou du gothique6, comme dans Le Mystère d’Edwin Drood de Dickens, d’autant plus mystérieux qu’il resta inachevé par la mort de l’auteur en 1870, et bien sûr The Big Bow Mystery de Zangwill. Voici les principaux mystères que, selon Sutherland, la version 1, celle de Doyle lui-même, ne réussit pas à lever :

71) Julia, comme sa sœur, a été élevée en Inde, où elle a dû se familiariser avec les serpents. Pourquoi, dans ce cas, après avoir été piquée, perd-elle les derniers moments qui lui restent à vivre à parler de « ruban moucheté » comme si elle n’avait jamais vu pareils reptiles ?

82) Il semble peu probable qu’une vipère des marais, si tant est qu’elle existe, puisse être éduquée pour piquer sur commande, ou être capable de remonter le long d’un cordon à sonnette comme le dit la nouvelle : les serpents ne grimpent pas en s’entortillant autour d’un objet, mais en glissant leurs corps dans des crevasses ou des interstices7.

93) Pourquoi Helen ne proteste-t-elle pas lorsque, sous couvert de travaux à l’intérieur du manoir, un trou est percé dans le mur de sa chambre, la forçant à déménager dans celle où est morte sa sœur ? Lorsque Holmes repousse la frange de dentelle noire sur la main de la visiteuse, il découvre « cinq petites taches livides » sur le poignet, et en conclut : « Vous avez été bien cruellement traitée » [You have been cruelly used] (Doyle, [1892], 2005, p. 709), remarque qui incite Sutherland à poser la question suivante : pourquoi les deux jeunes sœurs, maltraitées par leur beau-père irascible et violent, ne quittent-elles pas Stoke Moran ? Holmes déclare à Helen qu’elle le protège, et Sutherland, en bon détective de la fiction, en déduit qu’il s’agit probablement d’un cas de sexual bondage où le beau-père séquestre ses deux belles-filles après la mort de leur mère : lorsqu’elles sont sur le point de se marier, il tente de les tuer afin de préserver son héritage, c’est son mobile officiel principal.

104) L’interpellation employée par Holmes est ici matière à mystère. Elle confirme que le mystère de l’histoire tourne autour de l’herméneutique des signifiants employés. Il lui dit en effet qu’elle protège son beau-père : « Miss Roylott… You are screening your stepfather » (Doyle, [1892], 2005, p. 706), ce que les traducteurs Tourville et Wittersheim rectifient en disant « Miss Stoner », comme s’il s’agissait d’une simple coquille. Or Sutherland, avec raison, se demande comment le meilleur cerveau d’Angleterre a pu faire pareille erreur ou lapsus, sinon pour suggérer une relation plus intime entre beau-père et belle-fille : comme Helen ne le contredit pas, n’a-t-il pas obtenu subtilement la preuve d’une relation incestueuse, à la fois désirée et impossible, matérialisée par ce serpent phallique qui mord et qui tue ? D’où l’exclamation finale de Julia mordue à mort, « ‘‘Oh, my God ! Helen ! It was the band ! The speckled band ! ’’», qu’on pourrait lire comme l’irruption du Réel dans l’univers virginal des deux jeunes filles, sachant que « ‘‘Oh, my God !’’ » est l’expression-type, ou cliché, pour exprimer l’orgasme féminin en anglais.

115) Sutherland explicite ici les indices de fétichisme parsemés dans le texte, qui désignent effectivement une mise en scène bondage : le lit d’Helen est rivé au plancher afin qu’il ne puisse être déplacé par rapport au cordon à sonnette, le cordon ne fonctionne pas, et les ventilations n’aèrent pas – elles servent, dit-il, de spy-hole ou judas pour quiconque ayant des intentions voyeuristes. La chambre où est morte Julia est bel et bien close : « porte verrouillée de l’intérieur » [the door had been locked on the inner side], « fenêtres bloquées par des volets à l’ancienne munis de grosses barres de fer » [the windows were blocked by old-fashioned shutters with broad iron bars], murs et planchers « très solides » [quite solid] ne renfermant aucune cachette ni passage secret, large cheminée « barrée par quatre gros crochets » [barred up by four large staples] (Doyle, [1892] 2005, p. 705). On retrouve pareil dispositif d’enfermement dans The Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman (1892), exact contemporain de la nouvelle de Doyle et du roman de Zangwill, où les fenêtres de la nursery (ou du gymnase, l’hésitation dans la dénomination est elle-même source d’inquiétude) dans laquelle se trouve enfermée la narratrice sont « barrées » à cause des enfants – et il y a des anneaux aux murs dont on ignore s’ils servaient aux exercices de gymnastique ou à attacher les personnes. La nouvelle de Gilman est une variante sur le mystère en chambre close : celui-ci n’est plus policier, mais psychologique, il s’exprime par un flux de conscience dans la lignée du « Cœur révélateur » d’Edgar Poe (1843). Il est raconté depuis l’intérieur de la chambre par une voix dont on a pu dire qu’elle incarnait le féminisme moderne. Le motif évoluera au XXe siècle, où l’expression de la voix féminine, loin de craindre l’enfermement post-gothique, passera au contraire par la recherche d’une « chambre à soi » (Virginia Woolf, A Room of One’s Own, 1929), lieu tout aussi symbolique que la « crypte » : moins un lieu repérable qu’un espace que la femme, pour écrire et être libre, doit se créer8. Dans The Inner Room, de Robert Aickman (1968), Lene, la petite fille à qui l’on a offert une étrange maison de poupées pour son anniversaire, s’enfermera même volontairement dans la chambre où l’on a disposé ce cadeau dont elle entend bien avoir la seule possession : « La principale chambre d’amis n’avait jamais été occupée auparavant, de sorte que la clef était à l’extérieur. En une seconde, je la transférai à l’intérieur, fermai la porte et m’enfermai » [The principal spare room had never before been occupied, so that the key was outside. In a second, I transferred it to the inside, and shut and locked myself in] (Aickman, [1968] 1988, p. 17). C’est à partir de cet enfermement volontaire qu’elle va se mettre en quête de la mystérieuse « pièce intérieure » que doit, selon les calculs de son frère, renfermer la maison de poupées.

126) Si le Dr Roylott avait voulu simplement tuer ses deux belles-filles pour de sordides questions d’héritage, il aurait pu le faire en utilisant des moyens plus simples : poison au lieu de venin9, accident maquillé dans la campagne environnante. Sorte de Barbe-Bleue du Surrey, il tenait visiblement à cette mise en scène, avec cette chambre peuplée d’horreurs10. La précision maniaque de la clôture hermétique du lieu, hérité de Poe et de la rue Morgue, est ici mise au service d’une perversion qui s’investit dans les détails d’un ameublement dévoyé. Dans « Le Marchand de couleurs retraité » (Doyle, 1927), Josiah Amberley a mis au point, contre sa femme et son jeune amant, une véritable chambre à gaz, grâce à un système ingénieux – c’est-à-dire maniaque – de tuyaux et d’ouvertures dissimulés dans un plafond, comme l’explique Holmes à la fin de la nouvelle :

Vous voyez la conduite de gaz ici le long de la plinthe. Très bien. Elle monte dans l’angle du mur, et il y a un robinet ici dans le coin. La conduite se prolonge dans la chambre forte, comme vous pouvez le constater, et se termine dans cette rosace en plâtre au milieu du plafond, où elle est masquée par l’ornementation. Cette extrémité du tuyau est ouverte. A n’importe quel moment, en tournant le robinet extérieur, la chambre pouvait être inondée de gaz. Avec la porte et les volets fermés et le robinet grand ouvert, je ne donnerais pas deux minutes de conscience à quiconque serait enfermé dans cette pièce [You see the gas-pipe along the skirting here. Very good. It rises in the angle of the wall, and there is a tap here in the corner. The pipe runs out into the strong room, as you can see, and ends in that plastered rose in the centre of the ceiling, where it is concealed by the ornementation. That end is wide open. At any moment by turning the outside tap the room could be flooded with gas. With door and shutter closed and the tap full on I would not give two minutes of conscious sensation to anyone shut upin that little chamber] (Doyle, [1927] 2009, p. 1049)

13Comme dans « Le ruban moucheté », la perversion trouve son corrélat objectif dans un ameublement conjuguant les contraires : la fermeture hermétique (« shutter », « shut up », « closed »), gage de séquestration, et l’ouverture (« wide open ») permettant le voyeurisme, une technologie moderne de tuyaux ou de robinets à gaz, et le détail ironique de la « rosace » qui semble gage d’amour alors même qu’elle recèle le dispositif qui va les intoxiquer. Comme dans « Le Ruban moucheté », l’ornementation de la pièce est un « masque » mortel.

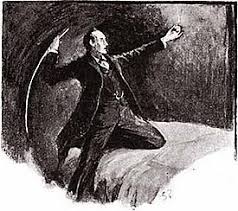

147) Dernière question, et non des moindres : pourquoi Holmes se sent-il justifié, en fouettant le serpent avec une canne, à tuer le vilain docteur ? Toute cette affaire présente des images de fouet ou d’objets menaçants : lors de sa visite à Baker Street, le Dr Roylott réussit à tordre un tisonnier (que Holmes redresse d’un mouvement brusque), le cocher de la carriole qui emmène Holmes et Watson à Stoke Moran a un long fouet dans l’illustration de Sidney Paget (p. 717), et dans la chambre du docteur, Holmes remarque, lors de sa première visite, « un petit fouet à chien suspendu à l’un des angles du lit » [a small dog lash hung on one corner of the bed] (Doyle, [1892] 2005, p. 725), le même dont il s’emparera pour faire rentrer le reptile dans son coffre en fer après la mort de son maître. Et bien sûr, la célèbre illustration de Paget montrant Holmes fouettant de sa canne le cordon de la sonnette [and lashed furiously with his cane at the bell-pull] où se glisse le serpent montre un détective hors de lui, sadique, maniant cet objet lourd de sens dans la culture victorienne, puisque le caning était le châtiment réservé aux écoliers anglais jugés récalcitrants dans les public schools et ailleurs. Il est bien sûr symptomatique que le même mot, lash, soit employé pour désigner le fouet utilisé par le docteur et décrire le geste de Holmes frappant le serpent, ce qui les place, sous la plume de Watson, en relation homologique.

15Le titre choisi par Sutherland pour son essai, « Les Mystères du Ruban moucheté » sonne bien comme celui d’une nouvelle, une ré-écriture de la version 1 de Doyle, gommant la frontière générique entre écriture de fiction et critique littéraire pour aboutir à une autre version du texte princeps. C’est parce qu’il assume la fonction, la position, la posture voire l’imposture du détective fictif que Sutherland, par sa détection du texte, ré-écrit la fiction doylienne en proposant un autre scénario.

16Version 3 – C’est celle de Jean-Pierre Naugrette, dans sa nouvelle intitulée « Le mystère de Stoke Moran » tirée des Mystères de Sherlock Holmes (2025). Pour lui, la version 1 est trop peu satisfaisante, en ce qu’elle laisse trop de zones d’ombre : on ne voit jamais le serpent mordre Roylott, alors qu’on voit un Holmes hors de lui11 le frapper de sa canne, et commettre ainsi un meurtre indirect, ce qui est strictement prohibé par les règles élémentaires du roman policier, notamment la règle n°4 énoncée par S.S. Van Dine en 1928, qui exclut le détective de la culpabilité.

Sidney Paget, illustration pour la nouvelle de Doyle, Strand Magazine, février 1892.

17Il est également peu probable que la vipère, si tant est qu’elle puisse se glisser le long d’un cordon, morde son maître sur commande, alors que c’est Holmes qui l’a fouettée : logiquement, elle devrait mordre Holmes. Travaillant à partir de la version 2, il a donc élaboré une version 3 à partir des propositions suivantes :

181) Ce n’est pas la vipère qui a tué le Dr Roylott cette nuit-là.

192) La version 1 n’exploite pas le fait que Julia et Helen Stoner sont jumelles, comme leurs prénoms le suggèrent, avec le même nombre de lettres, et un « l » central. Une substitution d’identité s’imposait, comme le suggérait la nouvelle « Une affaire d’identité » [A Case of Identity] faisant également partie des Aventures de Sherlock Holmes.

203) L’absence de réaction des deux sœurs victimes, selon Sutherland, de sexual bondage, permet d’envisager une vengeance préméditée de la part de Julia et Helen : pour cela, il fallait que Julia ne fût pas morte, comme tout le monde le croit, et comme Helen vient le raconter à Holmes et Watson lors de sa visite à Baker Street en début de nouvelle. Ces deux propositions convergent vers l’idée que…

214) … Julia n’est pas morte ; c’est elle, non Helen, qui rend visite au duo à Baker Street. Ce sont les deux sœurs vengeresses qui injectent la dose de venin à Roylott le temps que Holmes et Watson pénètrent dans sa chambre. D’où la singulière remarque de Helen (en réalité, Julia) lorsqu’elle aperçoit le cadavre de son beau-père : « Notre cauchemar est terminé ! » (Naugrette 2025, p. 39). Si sa sœur avait été morte, elle aurait dû dire « Mon cauchemar est terminé ! »

225) Naugrette refuse d’en dire plus sur l’état d’Helen, mais on peut le deviner si on lit la version 1, avec cette aile du manoir fermée pour travaux, et si l’on se souvient du roman gothique ou de Jane Eyre (1848) : « Sur l’une de ces ailes, les fenêtres étaient brisées et bloquées au moyen de panneaux de bois, tandis que le toit était à demi effondré, l’image même de la ruine » [In one of these wings the windows were broken and blocked with wooden boards, while the roof was partly caved in, a picture of ruin] (Doyle, [1892] 2005, p. 719), dit la version 1. Doyle ne fait qu’esquisser le motif du manoir gothique délabré, propre à une certaine poésie des ruines12, matérialisé dans son texte, comme plus tard dans « Le marchand de couleurs retraité », par l’utilisation du mot « chamber », et non « room » à propos de la chambre du Dr Roylott : on trouve fréquemment le mot chez Edgar Poe, comme dans « Ligeia » (1838), pour désigner une chambre où se déroulent des rituels, qu’ils soient ésotériques ou érotiques. Comme dans le roman gothique, l’architecture est symptôme des personnalités vivant dans le château : c’est bien sûr la psyché du propriétaire qui est ici « à demi effondrée ». On pourrait introduire ici le concept de « crypte » tel que l’ont défini Nicolas Abraham et Maria Törok dans L’Écorce et le noyau (1987, « Habiter une crypte, p. 298-299) : le trouble mental13 dont souffre visiblement le Dr Roylott vient d’une « maladie du deuil » liée à la perte de sa femme, dont il garde le cadavre symbolique dans la crypte de son moi, où il habite désormais14.

236) Comme dans un roman gothique, la nuit est propice aux rêves et aux explorations. Chargé par Holmes de veiller à la sécurité d’Helen (en réalité, Julia), le Dr Watson fait un cauchemar dans lequel, explorant le dédale du manoir, il aperçoit deux petites filles, Julia et Helen, qui le contemplent étrangement, et lorsqu’il s’approche d’elles, poussent un cri. Cette scène de rêve ravive à la fois l’image des deux petites filles en robe bleu clair au bout du couloir de l’hôtel dans le film Shining de Stanley Kubrick (1980) et Le Cri d’Edvard Munch (1893-1917), tableau contemporain des nouvelles de Sherlock Holmes15. C’est le rêve du docteur, double de Roylott en l’occurrence, qui permettra à Holmes de découvrir la substitution d’identité : « On devrait faire plus confiance aux rêves », déclare-t-il (Naugrette 2025, p. 49).

247) Tandis qu’Helen (en réalité, Julia) convole en justes noces dans le Lake District avec son fiancé Percy Armitage, un nouveau meurtre est commis à Stoke Moran, celui de Perkins, le régisseur, découvert horriblement lacéré dans l’ancienne chambre du docteur. Qui est le meurtrier ? Certainement pas la vipère, qui a rejoint un bocal de formol dans Sherlock Holmes et le mystère de St Clere sous le nom savant d’Aspica Roylottana. Elle trône sur l’étagère d’histoire naturelle dans le salon de Baker Street : « Vous avez remarqué, n’est-ce pas, que la brave Mrs Hudson ne manque jamais de frissonner chaque fois qu’elle passe devant, malgré mon interdiction formelle, aux fins d’épousseter les flacons », déclare Holmes à Watson au début du roman (Naugrette 2021, p. 15). On ne peut pas révéler comment et par qui le régisseur a été assassiné, mais, si on a lu Jane Eyre, on peut le deviner.

258) Le contexte anglo-indien, peu exploité par la version 1, fait un retour en force ici, car il est propice aux mystères. Holmes fait mention d’un cabinet indien rempli d’extraordinaires curiosités auquel personne n’a jamais pu accéder, mais dont on suppose qu’il renferme des horreurs anatomiques. Cette autre chambre close est un cabinet à fantasmes, comme les Victoriens pouvaient en avoir au sujet de l’Inde, et qu’on trouve déjà dans Le Signe des quatre ou la nouvelle de Doyle « La Main brune » (1899). À l’inverse, le Dr Roylott apparaît plus cultivé qu’il n’y paraît dans la version 1, où il est clairement dépeint comme une brute épaisse : ici, dans sa chambre, on trouve les œuvres complètes de Rudyard Kipling, dont un volume porte une dédicace autographe à son cher ami le Dr Roylott, qui a soigné le romancier reconnaissant. Autre effet de métalepse typiquement doylien, ce que Eco appelle cette « accessibilité réciproque à travers des mondes différents » (Eco [1990] 1992, p. 219), si un personnage fictif de Doyle et un écrivain se sont effectivement rencontrés en Inde, au point que le second dédicace un ouvrage au premier16. C’était déjà le cas dans Sherlock Holmes et le mystère de St Clere, où Watson déclare posséder un ouvrage de sir Richard F. Burton dédicacé par l’auteur17. Ici, cette dédicace permet d’insérer un coin de lumière dans toute la noirceur du personnage présenté dans les versions 1 et 2. Un processus d’humanisation du Dr Roylott se met en place si, dans son rêve, Watson occupe sa place, et si, dans la dédicace, il a soigné Kipling « avec affection » (Naugrette 2025, p. 44).

269) Pour autant, la version 3 ne le dédouane pas, car sa mort, présentée comme accidentelle dans la version 1, devient l’objet d’un meurtre commis par les deux sœurs éprises d’une juste vengeance. Ce n’est pas à Holmes de le faire, c’est à elles. En cela, la version 3 est plus « policière » que la 1, elle resserre le champ romanesque des possibles puisque ni Holmes indirectement, ni la vipère directement, ne sont les meurtriers : ce n’est pas au détective de provoquer la mort de Roylott, et si justice doit être faite, elle ne peut être accidentelle, tenir au bon vouloir d’un animal qui ne grimpe jamais par les cordons à sonnette (même un serpent du même nom) et n’existe pas dans la nature. Disons seulement que la vipère devient indirectement meurtrière, et que les deux sœurs victimes d’abus divers sont les meurtrières directes, ce qui semble plus conforme à notre époque.

*

27En définitive, ces propositions romanesques, qui ont abouti à l’écriture du « Mystère de Stoke Moran », visent à repousser les murs du seul locked-room mystery. Le repérage des incohérences de la version 1 auquel se livre la version 2 permet à la version 3 d’opérer une sorte de turn of the screw romanesque, visant deux objectifs apparemment contradictoires :

28I) rétablir une forme de logique policière dans laquelle ni Holmes ni la vipère ne sont les coupables : en ce sens, ce n’est pas un simple mystère en chambre close, ou alors la chambre close est une image de l’aveuglement de Holmes, qui pour dire à Helen (en réalité Julia) qu’elle « protège » son beau-père utilise une image intéressante : « You are screening your grandfather » (Doyle, [1892], 2005, p. 706), image d’écran comme on parle de souvenir-écran en psychanalyse. Le signifiant The speckled band pourrait être lu comme la formulation même de ce souvenir traumatique qui ne saurait accéder à la conscience ni au langage. Même Watson est incapable de dire au juste ce que fouette le détective dans la chambre : « mais l’éclat de la lumière, en jaillissant tout à coup devant mes yeux fatigués, m’empêcha de voir ce que mon ami était en train de fouetter aussi sauvagement » [but the sudden glare flashing into my weary eyes made it impossible for me to tell what it was at which my friend lashed so savagely] (Doyle, [1992] 2005, p. 735), comme si une simple allumette pouvait aveugler quelqu’un. « What it was » est l’innommable, le Réel tellement présent qu’il aveugle le spectateur. La version 1 est un texte-écran de ce point de vue.

29II) passer par le rêve de Watson et revenir à la tradition du roman gothique ou post-gothique qui est celle de Jane Eyre pour ouvrir les passages et les portes secrètes du manoir. Cette proposition confirme ce que Maxime Decout appelle « la fin de l’exception policière » en constatant que « Le modèle Holmes s’épuise peu à peu au courant du XXe siècle » (Decout, 2018, p. 69). La crise identificatoire dans l’ordre de l’histoire naturelle, qui hantait les Victoriens au XIXe, est redoublée aujourd’hui par une crise du modèle policier dans ce qu’il a de contraignant : les chambres réputées closes craquent de toute part, permettant d’inventer d’autres mystères.