Contes et décomptes des enfants perdus. La démographie hantée de la fiction du xviiie siècle

1« Compter les morts » est une expression aussi triviale qu’ancrée dans le monde réel. « Compter les morts », comme après la bataille, revient cependant à établir plus symboliquement que statistiquement la victoire d’un camp sur un autre. Car les circonstances et la scène du champ de bataille affolent le taux de mortalité. L’enjeu est alors davantage d’attester un record que d’inscrire ce décompte dans la longue durée de la statistique, qui est largement une « statistique comparée » et qui peut lisser les variations par des moyennes.

2Faudrait-il donc opposer à la statistique notre perception affective des êtres, et plus encore la littérature ? La littérature n’est pourtant pas le lieu d’une seule et hyperbolique célébration des morts. Certes l’éloge funèbre est une tradition rhétorique mais dans un périodique ancien comme Le Mercure galant par exemple, les développements annoncés par les entrées « Morts » dans la table des matières étaient très variables et pouvaient confiner au quasi décompte1.

3Faudrait-il donc surtout opposer la fiction à la statistique ? Dans la fiction, les morts semblent toujours vivants, peut-être parce que la fiction est anthropologiquement ce qui à la fois alimente et se nourrit de ces formes incertaines de vies, rêvées ou disparues. Dans la représentation statistique du monde, des règles viennent séparer strictement les vivants et les morts. Parmi elles : ne compter qu’une seule fois un mort, ne pas faire revivre un mort ou encore distinguer, comme le fait la loi française, les enfants « mort-nés » et les enfants « sans vie »2. Comment la fiction compte-t-elle donc les morts ? Si décompte il y a, ne constitue-t-il que la face chiffrée de ce qui a pu être conçu comme un catalogage – un fichage ? – du « personnel romanesque » ? Qu’en est-il de ces enfants perdus, disparus en bas âge ? Le cas des enfants est de fait aussi sensible qu’intéressant.

4Choisir de parler du xviiie siècle dans ce contexte, ce serait choisir un tournant. L’histoire des mentalités, depuis Philippe Ariès, a montré que l’enfance était un objet historique et que l’on pouvait analyser l’émergence de la notion en tant que telle depuis le xvie siècle, au moins dans les couches privilégiées de la société occidentale3. Mais la littérature et la fiction en particulier, par les croisements qu’elles opèrent, nous font sortir d’une approche socio-historique, fût-elle celle de l’histoire des mentalités. Aussi la place des enfants n’y est peut-être pas la simple illustration de cet investissement affectif et symbolique.

5Defoe, dans Moll Flanders qui ne date que de 1722, consacre par exemple une page entière à trois « notes [bills] » qui sont autant de devis pour les prochains mois de l’héroïne, qui est enceinte, selon les prestations qu’elle pourrait choisir (Defoe, 1722, trad. 1969, p. 260). À l’inverse, à d’autres moments qui renvoient à deux mariages successifs, des enfants disparaissent au détour d’une phrase. La mère de Moll s’exclame ainsi à propos des premiers : « Mariée à ton propre frère ! Trois enfants, et deux vivants, tous de la même chair et du même sang ! [Married to thy own brother! Three children, and two alive, all of the same flesh and blood!] » (Defoe, 1722, trad. 1969, p. 161). Et Moll elle-même de commencer un nouveau décompte au mariage suivant : « Je vécus six ans dans cette condition, tout ensemble heureuse et infortunée, pendant lequel temps, je lui donnai trois enfants ; mais le premier seul vécut [I lived six years in this happy but unhappy condition, in which time I brought him three children, but only the first of them lived] » (Defoe, 1722, trad. 1969, p. 196).

6Il ne s’agira ici d’établir ni un corpus ni une typologie. À l’instar de l’exemple de Defoe, on peut en revanche partir en quête des indices de présence et de disparition des enfants comme autant de retraitements littéraires subreptices de ces realia. Ils permettront d’esquisser un topos romanesque qui pourrait être même une catégorie générique à part entière : un roman des enfants perdus. Plus largement, cette question montre que la fiction, textes et images confondus, est travaillée par une résistance de l’imagination.

Faire des enfants et les faire disparaître : un acte de fiction ?

7« J’ai toujours regardé l’honnête homme qui se marie et qui élève une nombreuse famille comme plus utile que celui qui reste garçon et se contente de disserter sur la population [I was ever of opinion, that the honest man who married and brought up a large family, did more service than he who continued single, and only talked of population] » (Goldsmith, [1766] 1974, p. 9, trad. 2001, p. 39). Ainsi commence The Vicar of Wakefield, le roman d’Oliver Goldsmith publié en 1766. La question des aléas démographiques, de leurs causes et de leurs conséquences est d’actualité à cette époque, marquée par les émigrations européennes et particulièrement depuis l’Irlande, dont Goldsmith est originaire. Cependant, le narrateur oppose clairement l’action et la parole dans ce domaine. « L’honnêteté » consisterait à faire plutôt qu’à parler au sujet du peuplement.

8Ce faisant, la question est cependant délicate s’agissant d’un discours romanesque et d’un personnage de roman. Conformément à ce qu’annonce le titre, le personnage est un pasteur qui relaie un discours biblique, intimant aux hommes de se multiplier et de peupler la terre. Par ailleurs, l’action des personnages, prise en charge par le discours romanesque, intègre toujours un décompte démographique ou du moins une approche quantitative, fût-elle vague voire fantasmatique.

9Dans ce premier chapitre, le narrateur rappelle « la fameuse histoire du comte d’Abensberg », empruntée au Grand dictionnaire historique de Louis Moreri (1740) :

Dans le voyage de Henri ii au travers de l’Allemagne, quand les autres courtisans venaient déposer leurs trésors aux pieds de leur empereur, il lui amena ses trente-deux enfants et les lui présenta comme le plus beau cadeau qu’il put [sic ; coquille de la réédition ?] faire à son souverain. Moi aussi, quoique je n’en eusse que six, je les regardais comme un beau présent fait à mon pays, un présent pour lequel je le croyais mon débiteur. [[…] the famous story of Count Abensberg, who, in Henry ii’s progress through Germany, while other courtiers came with their treasures, brought his thirty-two children, and presented them to his sovereign as the most valuable offering he had to bestow. In this manner, though I had but six, I considered them as a very valuable present made to my country, and consequently looked upon it as my debtor.] (Goldsmith, 1974, p. 11, trad. 2001, p. 40)

10Le pasteur est néanmoins hétérodoxe dans la mesure où il défend, à travers ses propres livres, évoqués dans le roman comme des échecs éditoriaux, une stricte monogamie ; il s’agit concrètement de renoncer à se remarier en cas de veuvage. Ce cas de figure ne le concerne d’ailleurs pas personnellement car la perte de sa femme ne fait pas partie des avanies pourtant nombreuses qui touchent sa famille jusqu’à la fin du roman.

11Surtout, le décompte s’accommode du conte. Même l’histoire d’Abensberg, anecdote à valeur d’exemple, est un petit récit. Plus globalement, ce premier chapitre propose immédiatement le récit de la fondation de la famille du vicaire, le choix de son épouse, la naissance de leurs enfants. Qui dit récit ne dit pas nécessairement fiction. Mais l’on voit ici comment le récit, outre le fait qu’il s’inscrit dans un cadre romanesque, s’ouvre à la fiction.

12Faire des enfants dans un roman est bien sûr moins l’affaire des parents que de l’auteur. Mais les personnages ici ont un pouvoir de romancier précisément. Ainsi, dans ce chapitre, le choix des prénoms est dûment commenté et associé à leur dimension romanesque. Si l’aîné, Georges, tient son prénom du nom de son oncle « qui [nous] avait laissé dix mille livres sterling [who left [us] ten thousand pounds] », pour le deuxième enfant, qui est une fille, le prénom de « Grissel » n’est abandonné qu’au profit d’ « Olivia » (« Ma femme, qui pendant sa grossesse avait lu des romans, insista pour lui donner le nom d’Olivia [my wife, who during her pregnancy had been reading romances, insisted upon her being called Olivia] » [Goldsmith, 1974, p. 11, trad. 2001, p. 41]). Pourtant, si Olivia peut renvoyer à des romans ici indifférenciés, il s’agit d’abord d’un emprunt à The Twelth night. Il faut reconnaître que la pièce de Shakespeare est particulièrement romanesque, dissimulant les genres et les identités dans les intrigues amoureuses croisées, à la faveur d’un naufrage. La comtesse Olivia y est par exemple séduite par Viola déguisée en Cesario. Et le récit, qui suit à la fois l’ordre et le rythme des naissances, de se poursuivre ainsi :

Avant la fin de l’année nous eûmes une autre fille ; et cette fois j’étais bien décidé à la nommer Grissel ; mais une autre parente, ayant eu la fantaisie d’en être la marraine, voulut que la petite eût nom Sophie. Ainsi, nous eûmes dans la famille deux noms de roman : mais je proteste solennellement que je n’y fus jamais pour rien. [In less than another year we had another daughter, and now I was determined that Grissel should be her name; but a rich relation taking a fancy to stand godmother, the girl was, by her directions, called Sophia; so that we had two romantic names in the family; but I solemnly protest I had no hand in it.] (Goldsmith, 1974, p. 11, trad. 2001, p. 41)

13Une sorte de comique de répétition se dessine à travers cette question du prénom. L’idée que « Sophia » est un prénom romanesque pourrait venir du Tom Jones de Fielding mais pour nous « Grissel » est aussi et plus clairement encore un « nom de roman » : ce prénom renvoie à la Griselda présente notamment chez Boccace et introduite en anglais comme Grissill (mais aussi Grisildis chez Chaucer et Grisélidis chez Perrault)…

14Enfin, si l’on peut dire, le dernier nom évoqué témoigne d’un rattrapage paternel et patriarcal manifeste : « Moïse fut notre quatrième enfant et après un intervalle de douze ans, nous eûmes encore deux garçons [Moses was our next, and after an interval of twelve years, we had two sons more] » (Goldsmith, 1974, p. 41, trad. 2001, p. 11). De ces deux-là, surnuméraires, on apprendra plus tard qu’ils s’appellent Dick et le plus petit Bill, quoique leurs prénoms complets, Richard et William, ne soient jamais utilisés.

15Ce décompte corrélé à la nomination problématique des enfants, nous l’avons relevé de façon inattendue dans le roman de Rousseau, qui est strictement contemporain du précédent si l’on suit l’hypothèse de sa rédaction par Goldsmith dès 1761 : Julie ou La Nouvelle Héloïse. On y décompte deux fils de Julie, devenue Mme de Wolmar, mais aussi Henriette, la fille de sa cousine Claire, mariée à M. D’Orbe. On peut d’abord les opposer à la fausse couche qui sanctionne la relation de Julie et de Saint-Preux mais qui est peu marquée dans le texte : on peut aussi, nous le verrons, les distinguer sur un autre plan.

16Les enfants semblent de ceux qui peuvent disparaître le plus rapidement et le plus facilement, comme si la réalité de la forte mortalité infantile se déployait ici dans la fiction. On ne saurait extrapoler une règle à partir de ces quelques exemples mais la disparition des enfants peut esquisser leur présence paradoxale dans le récit.

Le roman des enfants perdus : un genre romanesque ?

17La mortalité infantile de la fin de l’Ancien Régime n’est pas aisée à déterminer mais les auteurs de l’Histoire de la population française estiment que « la moitié des enfants meurent avant onze ans dans la deuxième moitié du xviiie siècle » (Dupâquier, 1988, p. 224)4. Cette mortalité a été associée à la place encore limitée des enfants dans la société de l’époque, place des enfants qui est, au mieux, indifférente ; au pire, un article qui prolonge l’analyse d’Ariès fait de ce taux de mortalité l’indice d’ « une volonté avouée ou inavouée d’infanticide » (Lebrun, 1986, p. 250). La formule accusatrice sonne comme un écho pour le lecteur du roman de Defoe aux réticences de Moll Flanders lorsqu’elle doit mettre l’un de ses enfants en nourrice : « Je voudrais que toutes les femmes qui consentent à se défaire de leurs enfants de cette façon pour le respect des convenances, comme l’on dit, réfléchissent que ce n’est là qu’une méthode ourdie pour le meurtre, c’est-à-dire de tuer leurs enfants en toute sécurité [I wish all those women who consent to the disposing their children out of the way, as it is called, for decency sake, would consider that ‘tis only a contrived method for murder; that is to say, a-killing their children with safety] » (Defoe, 1722, trad. 1969, p. 2735).

18Dans cette logique, la négligence passive pouvait être perçue comme un moyen de réguler une natalité vécue comme un dogme mais aussi – ou donc – comme un fardeau. On pourrait dire que Swift a donné sa version ironique et féroce de ce rapport problématique aux enfants dans ce qui n’est autre qu’une vaste proposition anthropophagique, sa « Modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d’être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public » (A Modest Proposal: For Preventing the Children of Poor People from Being a Burthen to Their Parents or Country, and for Making Them Beneficial to the Publick, 1729, ma traduction).

19Dans des textes moins radicaux et d’un autre registre, la question n’en est pas moins prégnante. Par exemple, dans « Griselda » de Boccace et dans la version de Chaucer évoquée plus haut de la même histoire, The Tale of the Clerk of Oxenford, le mari exige de la mère qu’elle lui remette leurs deux enfants pour les mettre à mort ; elle l’accepte, comme elle acceptera que son mari lui demande d’organiser son nouveau mariage des années plus tard avant qu’il ne révèle que les enfants n’ont pas été tués et que sa fiancée est leur propre fille. Il s’agissait de mettre à l’épreuve son épouse, au prix de la mort supposée des enfants. S’il y a là une adaptation profane du sacrifice d’Isaac, elle engage une mise en récit et une fictionnalisation de la mort des enfants.

20Dans The Vicar of Wakefield, le décès des enfants donne lieu à des récits et surtout à des fictions. On peut notamment penser à cette séquence du chapitre xxii, qui met en scène l’incendie de la maison. Le vicaire est tombé sans connaissance mais, quand il revient à lui et que sa femme lui annonce que les deux petits derniers sont morts, il se précipite dans les flammes et sauve les enfants. Cette fiction de la mort des enfants fonctionne donc pour le père mais aussi pour le lecteur. Et parce qu’elle ne fonctionne que très brièvement, il s’agit peut-être moins de susciter du suspense – le père va-t-il sauver les enfants ? – que d’exploiter la force de cette fiction funèbre.

21Ces circonstances nous ramènent à Moll Flanders : à un moment où Moll est elle-même dégoûtée des vols qu’elle est incitée à commettre, sa complice lui fait saisir l’occasion d’un incendie chez leurs voisins. Elle se présente pour aider la maîtresse de maison paniquée et se fait confier les deux enfants en bas âge (un par la main, un dans les bras, décompte le texte) mais également un paquet contenant l’argenterie : elle mènera bien les deux enfants à l’abri mais gardera le paquet. Les « deux » enfants sont ici des quantités, comptables et transportables au même titre que le paquet lui-même (« j’en prends un qu’elle tenait par la main, et elle me met l’autre dans les bras [I take one of them out of her hand, and she lifts the other up into my arms] » [Defoe, 1722, trad. 1969, p. 322]). Mais ils n’en sont pas moins dotés d’une valeur : implicitement c’est pour les avoir menés à l’abri que Moll s’autorise à garder l’argenterie. La dimension monétaire n’interdit donc pas la dimension morale, bien qu’elle la rende particulièrement ambivalente.

22Dans le roman de Goldsmith, le procédé se développe dans une autre circonstance : on annonce au père, lorsqu’il est en prison, la mort de sa fille Olivia (l’aînée donc), séduite et abandonnée par le Squire de la région. Tout le récit s’organise autour de cette disparition tragique. Ce n’est que plusieurs chapitres plus tard que le père et le lecteur apprennent qu’on les avait trompés, lorsque l’on voit resurgir Olivia.

23Il ne s’agit pas d’un « simple » deus ex machina et d’un simple rebondissement du récit sur le mode baroque. Le récit est à la première personne, régi par le vicaire lui-même : le lecteur est donc tributaire de ce point de vue et de cette focalisation, respectée par le récit. Mais le personnage ne s’est pas trompé seul : on lui a même fait le récit de cette mort. Celui qui fait cette annonce est un illusionniste professionnel, qui a déjà trompé et le fils et le père lorsqu’ils avaient vendu successivement leurs deux chevaux à la foire. Retrouvé par le père en prison, il a pris fait et cause pour le vicaire et s’emploie à le sauver… en lui racontant ce mensonge monstrueux.

24On le sait, le scénario de l’enfant trouvé est un scénario psychique archaïque mis en évidence par Freud sous la forme du « roman familial ». Marthe Robert est revenue sur cette élaboration, en distinguant « deux âges psychiques du roman » : le « roman de l’enfant trouvé » – à l’œuvre dans le conte et dans le roman merveilleux (ce serait Don Quichotte) – et le « roman du bâtard réaliste » (ce serait Robinson ; voir Marthe Robert, [1972] 1977, p. 41). Mais il faut aussi dire qu’il y a une « scène » de l’enfant retrouvé : chez notre vicaire comme dans l’épisode biblique du fils prodigue, comme dans l’agnition fréquente au théâtre, cette scène voit l’arrivée de l’enfant que l’on a cru perdu et qui reçoit un pardon presque automatique.

25Y-a-t-il une scène de l’enfant perdu, constitutive d’une catégorie à part entière que serait le scénario de l’enfant perdu ? Il n’est pas le simple envers du scénario de l’enfant trouvé, selon lequel il faudrait que l’enfant trouvé ait à un moment été perdu. Le roman de Rousseau peut encore nous servir d’exemple ici. Il faut entendre à quel point il trouble le décompte, la nomination et la filiation : « Henriette » est une autre Julie, « le petit Mali » ne peut être que Marcellin, évoqué par ailleurs alors que l’aîné n’aura jamais de nom. Le lecteur de Rousseau se souvient que c’est la chute de l’un des fils de Julie – il s’agit du petit Mali – dans le lac de Genève qui sera présentée comme la cause du décès de l’héroïne, qui s’est jetée à l’eau pour le sauver. Et le seul des deux garçons à avoir un nom, après avoir failli disparaître, ne devient plus que « celui qui lui coûtoit la vie » (Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, [1760] 1964, lettre 11 de la vie partie, p. 710). Le roman de Rousseau semble travaillé par le risque de la disparition des enfants, limite que franchit le récit de Goethe tant inspiré par celui de Rousseau : Les Affinités électives (Die Wahlverwandtschaften, 1809)6.

26Le roman de l’enfant perdu serait moins une catégorie qui s’ajouterait aux deux catégories existantes, qu’une figure qui pourrait les lier l’une à l’autre. L’enfant perdu est comme le fantôme de l’enfant trouvé à l’intérieur du roman du bâtard réaliste, comme la trace insaisissable du merveilleux – qui est aussi bien du monstrueux.

Représenter les enfants morts : résistances de l’imagination ?

27Il ne s’agit pas simplement de dire que le texte ne suffit pas et de souligner sa faillite pour des raisons intrinsèques au verbal par rapport à d’autres modalités, visuelles et fantasmatiques. L’exemple des Wahlverwandtschaften le montre bien : c’est bien le texte lui-même qui donne indirectement une place centrale à l’enfant mort et qui dramatise les enjeux autour de lui. Le lecteur sait que le fils de Charlotte et d’Édouard ressemble moins à ses parents qu’à ceux dont l’un et l’autre sont amoureux : le commandant et Odile. Odile, qui semble avoir donné ses yeux à l’enfant, sera cause de sa mort, le laissant par mégarde tomber dans le lac qu’elle traverse en barque pour le ramener à sa mère. Le commandant, quant à lui, prête ses traits au nouveau-né. Cette ressemblance de l’enfant mort avec l’amant plutôt qu’avec le père biologique est directement associée à ce que l’on peut traduire par ces « parentés choisies [Wahlverwandschaften] » si l’on veut éviter les « affinités électives », qui trouvent leur paroxysme dans la présence fantasmatique du commandant au moment de la conception. Le personnage resurgit dans le récit au moment même où Charlotte veille le petit cadavre : « [Charlotte] souleva la couverture de soie verte qui dissimulait le cadavre et, à la lueur de la bougie, il aperçut, non sans une secrète horreur, sa propre image raidie par la mort [Sie hub die grünseidne Decke auf, die den Leichnam verbarg, und bei dem dunklen Schein einer Kerze erblickte er, nicht ohne geheimes Grausen, sein erstarrtes Ebenbild] » (Goethe, [1809] 1956, p. 228, trad. [1942] 1968, p. 300).

28En mettant en scène la réaction du commandant, cette séquence relève pleinement du texte et renvoie à l’imagination du personnage comme à celle du lecteur, sans qu’une illustration puisse y ajouter quelque-chose. Un paradigme se met plus largement en place qui généralise le rapport mortifère à l’enfant, depuis l’état d’Odile, elle-même « enfant [Kind] » aux yeux de sa tante Charlotte et relevant d’un « demi-sommeil de mort [halben Totenschlaf] » (utilisé deux fois en allemand, p. 230 et p. 232), jusqu’aux réflexions tacites des deux hommes, pour qui l’enfant est un obstacle au divorce de Charlotte et d’Édouard et une victime nécessaire à leurs projets.

29Il s’agit en revanche de souligner, et cet exemple le montre encore, que le texte engage l’imagination et une réception élargie, dans laquelle les images d’illustration prennent place et sens.

30La représentation des enfants est d’ailleurs peu développée, notamment pour des raisons de proportions dans ces images de petit format que sont les gravures insérées dans les romans souvent au format in octavo ou in-12. Mais surtout les enfants donnent lieu, quand ils sont représentés, à des décalages. Les gravures n’en sont dès lors que plus significatives du fait même de ces problèmes de représentation.

31Dans la gravure qui ouvre la première édition illustrée de La Vie de Marianne par exemple, le personnage que l’on voit par la porte ouverte du carrosse est-il la mère, qui vient d’être assassinée lors d’une attaque par des brigands et qui dissimulerait sa fille invisible sous elle, d’abord donnée pour mort ? Ou est-ce la fille elle-même, plus grande dans l’image que ne le voudrait son âge dans le texte, dramatisé pour les besoins de la représentation visuelle ?

Fig. 1 : Frontispice pour Marivaux, La Vie de Marianne, Néaulme, 1736, vol. 1. Estampe signée et datée en bas à gauche, sous la gravure : « J. V. Schley fecit 1736 ». URL vers Utpictura : https://utpictura18.univ-amu.fr/notice/1543-attaque-carrosse-vie-marianne-neaulme-1736-42-fig1-schley

32On peut penser aussi, pour reprendre l’exemple de l’accident dans La Nouvelle Héloïse évoqué plus haut, à cette gravure d’après Gravelot où seule la tête de l’enfant tombé à l’eau est visible. Le titre de cette estampe, « L’amour maternel », attire notre attention sur une relation aux enfants que l’on a souvent présentée comme révolutionnée par le rousseauisme : le sacrifice de Julie viendrait en témoigner. Pourtant, cette estampe, issue d’un dessin de Gravelot (Hubert-François Bourguignon, dit Gravelot, 1699-1773), gravé par Joseph De Longueil (1730-1792), a dû être retouchée et modifiée à la demande Rousseau qui la trouvait « ridicule » (voir Tane, 2014, p. 391-393). Elle n’appartient pas en outre au cycle de douze estampes prévues par Rousseau au départ et publiées en 1761 (Rousseau, [1760] 1964, p. 761-771).

33Cette gravure a remplacé dans l’édition de 1764 la dernière estampe qui représentait Julie sur son lit de mort, au moment où Claire dépose sur son visage un voile pour en cacher la décomposition. L’estampe de substitution n’est au fond qu’une autre version de la mort de Julie, à travers la chute de l’enfant dans l’eau. Dans l’image, les personnages sur la rive constituent une sorte de frise qui n’est interrompue que par une étroite vue sur le lac : c’est dans cet espace ouvert au milieu de l’écran des spectateurs effrayés que nous voyons un autre visage lié à la mort. Dans le texte qui a accompagné par ailleurs cette estampe, on ne mentionne la chute qu’au passé, sans décrire cette insistance sur le visage noyé ; Rousseau, dans sa correspondance, évoque quant à lui la posture de Julie mais ne dit rien de ce que pourtant les personnages et le lecteur-spectateur regardent (Rousseau, [1760] 1964, p. 1824).

Fig. 2 : « L’amour maternel », gravure pour Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, Neufchâtel, Paris, Duchesne, 1764. URL vers Utpictura : https://utpictura18.univ-amu.fr/notice/1561-lamour-maternel-nouvelle-heloise-veuve-duchesne-1764-fig12-gravelot

34Tout se passe comme si la cristallisation sur le visage des enfants n’avait rien d’immédiat : l’image vient parfois révéler l’importance souterraine d’un rapport problématique aux enfants, qui sont avant tout des corps manipulés. Dans La Nouvelle Héloïse encore, la scène dans laquelle Henriette est bousculée par sa propre mère qui se précipite dans les bras de Julie signale aussi la brutalité sous-jacente qui affecte la relation aux enfants (Rousseau, [1760] 1964, ve partie, lettre 6, p. 599). Là sans doute réside une différence entre le roman de Rousseau et une vision rétrospective du rousseauisme, selon laquelle les enfants deviennent sinon des personnes à part entière, du moins des membres de la communauté familiale.

35Faut-il un roman édifiant comme celui publié en 1774, intitulé Le Comte de Valmont, ou les égarements de la raison, attribué au père Philippe-Louis Gérard (1737-1813), pour que les enfants soient explicitement mis en avant ? Leur importance est mise en scène à travers la maternité présentée comme un lien viscéral. Et le romancier de présenter à son héroïne l’exemple de Blanche de Castille, en s’appuyant sur une anecdote de Filleau de La Chaise, auteur d’une Vie de Saint-Louis (1688). La « mère de Louis xi » allaitait elle-même son fils mais ayant été malade, elle avait été remplacée à son insu : « Une Dame de la Cour, qui, à son exemple, nourrissoit son fils, donna sa mamelle à Louis […]. Blanche, au lieu de la remercier, le [sic] regarda avec dédain, mit le doigt dans la bouche du petit Prince, & lui fit rejetter le lait qu’il avoit pris « (Gérard, 1774, vol. 1, p. 155-156).

Fig. 3 : « La jalousie de l’Amour maternel », 3e estampe de Le Villain d’après Liot pour Le Comte de Valmont, ou les égarements de la raison, 1774. URL vers Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1056834z/f190.item

36Une estampe illustre cet épisode, qui se serait déroulé en 1423. La reine, alitée dans un lit imposant, et la femme à côté d’elle, constituent le centre de la scène tandis que les autres personnes sont autant de spectateurs. Mais deux nouveaux nés sont bien visibles dans des langes, visages et bras découverts ; deux suivantes aident les deux femmes. Au total, c’est un groupe des mères et des suivantes qui se constitue, entre les bras desquels les enfants semblent circuler. Le titre, « La jalousie de l’Amour maternel », renvoie à ce topos édifiant de la maternité. Il n’est pas exclu que l’illustrateur, un certain Liot qui n’est identifié que comme l’auteur de cette série dans le dictionnaire Bénézit (1952, t. 5, p. 595), ait une connaissance de certaines illustrations de Rousseau : une autre estampe du même volume fait singulièrement penser à une gravure contemporaine pour la « Profession de foi du Vicaire savoyard »7.

37Il est cependant un cas limite sur le plan à la fois du décompte, de la représentation et d’investissement narratif : le fœtus humain. Tableau des mœurs d’un siècle philosophe, ou Histoire de Justine de Saint-Val est un roman aussi discret qu’anonyme, attribué à François-Candide Le Roy de Lozembrune (1751-1801) et publié en 17868. L’héroïne, à laquelle son amant a fait subir un avortement forcé, rejette les consolations du curé venu la visiter et qui écrit à la tante de Justine la dernière lettre du roman : « Elle tira de son lit une bouteille remplie d’esprit-de-vin, où je vis une espèce de petite momie ; c’étoit ce fruit du plus tendre amour, à qui elle se reproche d’avoir donné la mort avant qu’il ait reçu la vie » (Le Roy, 1786, iie partie, p. 215). Quelques pages plus loin, in articulo mortis, l’accessoire de la scène revient : « Elle s’est tu, elle a repris cette bouteille, elle y a porté les lèvres ; elle l’a pressée contre son cœur ; mais bientôt elle lui est échappée des mains, elle a poussé un soupir ; hélas ! Mademoiselle, elle n’étoit plus » (p. 219-220).

Fig. 4 : 3e estampe anonyme pour François Candide Le Roy de Lozembrune, Tableau des mœurs d’un siècle philosophe, ou Histoire de Justine de Saint-Val, Manheim [sic], C. Fontaine, Paris, Veuve Duchesne, 2 parties en un vol. in-12, 1786. URL vers l’exemplaire de la National Library of the Netherlands, La Haye : https://books.google.fr/books?id=ePRWAAAAcAAJ&hl=fr&pg=RA1-PA216-IA1- v=onepage&q&f=false

38La gravure anonyme accompagne bien la page de la première citation. Dans une pièce sombre et sans fenêtre, la jeune femme est alitée. Elle tient le flacon en question tandis que le prêtre fait un geste de surprise. Dans le texte, cette surprise est celle, banale dans un roman édifiant, que provoque la piété de la victime du libertin et qui a été présentée comme « plus foible que coupable ». Mais pour le lecteur spectateur du roman illustré, elle est davantage celle d’une représentation rarissime de fœtus.

39Evanghelia Stead s’intéresse à l’émergence de cette représentation fœtale, qui « sort de l’inexistence au xixe siècle » (Stead, 2004, p. 420) voire à la fin du siècle puisque telle est la période étudiée dans cet ouvrage monumental, pour trois raisons : la constitution de l’embryologie comme science, son importance dans l’ouvrage fondateur de Darwin, On the Origin of Species (1859), et enfin parce se développe par ailleurs une tératologie qui situe dans l’utérus et lors de la gestation l’origine des déformations physiques. Evanghelia Stead prend comme contre exemple de cet intérêt pour le fœtus le portrait par Reynolds de l’obstétricien William Hunter (1718-1783), dans lequel un bocal anatomique présente une « vague préparation » (Stead, 2004, p. 419). Le tableau de Reynolds donne de fait la place centrale au savant, d’autant que le tableau est posthume et qu’il est conservé par la Hunterian de l’université de Glasgow, collection précisément fondée par le célèbre chirurgien9.

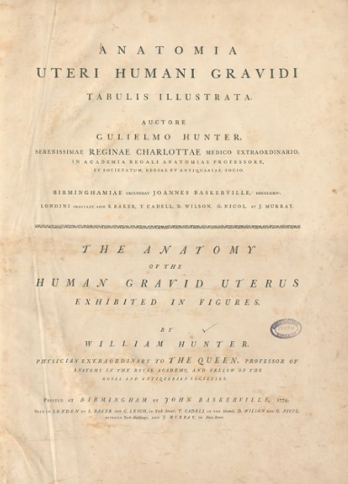

40Bien que ces motifs ne soient pas immédiatement identifiables, on voit sur la toile à la fois le bocal à l’arrière-plan et un modèle d’utérus de femme enceinte au premier plan. En tout état de cause, ce tableau est absolument contemporain de la gravure du roman ; et l’une comme l’autre n’ont pu manquer de frapper le spectateur de l’époque. Le titre de l’ouvrage de William Hunter, publié en 1774, est d’ailleurs précisément The Anatomy of the gravid uterus exhibited in figures, avec de nombreuses planches gravées de Jan van Rymsdyk (actif entre 1750 et 1788).

Fig. 5 : William Hunter, The Anatomy of the gravid uterus exhibited in figures, Birmingham, John Baskerville, 1774. URL vers l’exemplaire de la National Library of Medicine, Bethesda, Maryland, USA : http://resource.nlm.nih.gov/2491060R

41Il ne s’agit pas d’établir ici l’ancienneté du motif – Ambroise Paré suffit pour remonter au xvie siècle – mais de souligner à quel point les « figures » du fœtus, qu’elles soient centrales et détaillées dans les planches anatomiques, ou décentrées et déformées dans d’autres représentations, ne témoignent pas d’une banalisation du motif. L’auteur du Tableau des mœurs d’un siècle philosophe entend bien dramatiser la « bouteille » et la « petite momie » à des fins morales, la « philosophie » ici prenant le sens de libertinage. Mais le malaise que suscitent ce texte et cette image peut être tout autre et échapper en partie à cette logique édifiante. Le malaise pour nous vient précisément de la conscience que nous avons de cette dramatisation. L’image ne vient plus seulement manifester le rapport problématique aux enfants comme autant de corps déplaçables et supprimables. La dramatisation nous révèle indirectement et rétrospectivement combien ce contrôle moral entend annexer jusqu’au plus intime du corps des femmes.

*

42La question des populations fictionnelles nous invite à revisiter les modes de manifestation et de prise en compte des personnages dans la fiction. Il nous semble qu’elle met à distance les critères habituels que seraient, entre autres, le nom, l’importance dans l’intrigue, l’importance descriptive, etc..., qui relèvent de la qualification d’un personnage, pour mettre en avant leur rapport à la quantification.

43Car la quantification est elle-même une question, dont on pourrait ainsi être tenté de distinguer des modalités différentes : la quantification par groupes, qui est à proprement parler un « compte » qui n’identifie au mieux que des sous-ensembles dans une population et qui constitue une sorte de degré zéro de l’existence de personnages, noyés dans la masse et la foule ; la quantification cumulative, qui relève quant à elle d’un « décompte », au sens de dénombrement, voire de recensement, et qui implique une individuation première ou implicite, fût-elle statistique, au sein d’une population ; la quantification qualitative, si l’on peut dire, et relative d’un personnage comme individu par rapport à ceux qui l’entourent, qui relèverait peut-être alors plus spécifiquement du domaine de la démographie.

44Cette approche ne constitue pas seulement un panorama de la population fictionnelle à un moment donné mais une dynamique du peuplement avec ses évolutions. S’il faut une indexation pour repérer le régime fluctuant, voire flottant, fantomatique, de certains personnages, comme autant de figures, elle pourrait indiquer la première mention dans le texte et la première nomination, mais aussi la dernière et les indications de mort, de mort feinte, d’évocation fantasmée etc. Dans un rapport orthonormé associant le déroulement du texte (axe horizontal syntagmatique) et la quantification des indicateurs concernés (axe vertical paradigmatiques), elle pourrait combiner différentes indicateurs : celui de la mention d’un personnage, celui de sa nomination, celui de son âge...

45Le cas des enfants souligne particulièrement l’intérêt et les difficultés d’une telle approche. On ne peut pas dire que l’enfant, qui est étymologiquement celui qui ne parle pas, est celui dont on ne parle pas, ni même qu’il est celui qui ne compte pas et que l’on ne compte pas… Mais le décompte est dans ce domaine difficile, parce qu’il est aléatoire, et surtout parce que la représentation, aussi bien verbale que visuelle, malgré l’intérêt nouveau pour l’enfance, est ambivalente. Cette démographie en romancie est une affaire de fantômes, non parce que les enfants meurent mais parce que peut-être plus que les autres, ils ne meurent pas toujours, ou pas tout à fait.