L’étude démographique comparée du Rêve dans le pavillon rouge et L’Astrée

1Le présent travail s’inscrit dans le sillage de l’analyse des populations fictionnelles dans les romans, entrepris par Françoise Lavocat. En analysant des facteurs tels que les caractéristiques démographiques fictives, la répartition de la population fictionnelle, les tendances de l’évolution démographique dans les romans sur une période déterminée et les liens entre les populations fictives et réelles, Françoise Lavocat met en évidence des caractéristiques narratives de la littérature anglaise et française du xixe siècle. De nouvelles raisons de la popularité de ces ouvrages sont ainsi mises en avant, ainsi que des similitudes et des différences entre les « styles démographiques » (Lavocat, 2020) des différents auteurs. Cette méthodologie « démographique » est une méthode révolutionnaire, qui offre de nouvelles perspectives aux recherches portant sur les personnages littéraires. C’est cet aspect novateur qui m’incite à mettre en pratique cette méthodologie pour analyser des textes n’appartenant pas tous à la littérature occidentale.

2En m’appuyant sur la méthodologie de Françoise Lavocat, je vais entreprendre de compter, d’analyser et de comparer la multitude de personnages qui figurent dans Le Rêve dans le pavillon rouge et L’Astrée de manière multidimensionnelle. Cette étude permettra non seulement de démontrer la pertinence et la qualité de la méthodologie « démographique » de Françoise Lavocat d’un point de vue microscopique, mais aussi d’étendre le champ de recherche à davantage d’études analytiques et comparatives de plus de romans chinois et français.

3Le Rêve dans le pavillon rouge représente l’apogée de la fiction chinoise. Écrit pendant dix ans par Cao Xueqin, dans les années 1750, c’est l’une des œuvres littéraires les plus connues. Elle offre une image nuancée de l’ancienne société féodale chinoise. En peignant de façon vivante les affaires familiales, le romantisme des jeunes filles et l’histoire d’amour entre les rôles principaux, ce roman raconte la prospérité et la décadence d’une grande famille aristocratique, ainsi que le destin tragique de nombreux personnages.

4L’Astrée, premier roman-fleuve de la littérature française, qui connaît un succès fabuleux, a été écrit par Honoré d’Urfé au début du xviie siècle. Cette œuvre riche se trouve au confluent de plusieurs genres littéraires, fusionnant un roman pastoral à une trame chevaleresque médiévale, et jetant les bases du roman d’analyse.

5Les deux œuvres ont été créées à des époques différentes, et les contextes sociaux dans lesquels vivaient Cao et d’Urfé étaient également assez différents. Cependant, elles ont en commun plusieurs traits intéressants et remarquables.

6Premièrement, Le Rêve dans le pavillon rouge et L’Astrée contiennent un très grand nombre de personnages, foisonnement que l’on ne trouve que rarement dans les romans à travers le monde. La vivacité et la diversité de ces personnages, ainsi que la complexité de leurs relations, font une forte impression sur les lecteurs.

7Deuxièmement, ces deux œuvres sont d’une longueur considérable, et ont longtemps été considérées comme étant les plus longs romans jamais écrits en langue française et en langue chinoise.

8Troisièmement, Cao et d’Urfé sont tous deux d’origine aristocratique, et ont intégré leurs propres expériences de vie dans leurs œuvres, reflétant dans une certaine mesure la société dans laquelle ils vivaient.

9Quatrièmement, ces deux romans ont une grande valeur artistique, ils ont inspiré de nombreux écrivains et ont eu une influence considérable sur une multiplicité de créations littéraires de différents genres.

10Cinquièmement, les deux œuvres sont toutes les deux inachevées, puis complétées ultérieurement par des auteurs différents. Le caractère « incomplet » de ces deux chef-œuvres stimule également l’imagination des lecteurs et des chercheurs.

11Sixièmement, bien que l’intrigue principale de ces deux œuvres soit basée sur la description des histoires d’amour de plusieurs personnages majeurs, les deux œuvres dépassent de loin les romans d’amour ordinaires créés par leurs prédécesseurs en termes de richesse de contenu, de profondeur de pensée et de réalisation artistique.

12Je vais donc procéder à une analyse démographique détaillée des personnages présents dans ces deux œuvres. En m’appuyant sur la méthodologie de Françoise Lavocat, je tenterai d’explorer et de comparer les populations fictionnelles du Rêve dans le pavillon rouge et de L’Astrée, et en résumant les divergences et les similitudes des données.

13Bien que certains érudits aient déjà énuméré et compté les personnages du Rêve dans le pavillon rouge et de L’Astrée, les travaux statistiques antérieurs ne se sont, dans l’ensemble, limités qu’aux personnages nommés, tandis que la grande majorité des personnages n’a pas de nom : les groupes, les foules et les animaux ne sont pas inclus dans les statistiques. En conséquence, l’image donnée de la population décrite dans ces deux romans n’est pas complète. De ce fait, le sens et les valeurs profondes qui se cachent derrière l’énorme population fictive de ces deux œuvres n’ont pas encore été explorés. Le travail que je propose, sur la base de la méthodologie démographique, inclut tous les personnages et apporte un complément aux champs d’études proposés jusqu’ici.

14De nombreuses hypothèses intéressantes peuvent être proposées selon les données de la population fictionnelle, mais en raison de la limitation d’espace et du fait que ma thèse n’est pas encore terminée, je vais me concentrer sur la « naissance » et le « décès » de la population dans ces deux œuvres.

15J’ai comptabilisé tous les personnages dans les deux romans originaux et dans leurs suites, y compris toutes sortes de personnages nommés et non nommés dans les histoires principales et dans les histoires intercalées. N’est présentée ici qu’une petite partie de mes données, provenant des trois premières parties de L’Astrée et des 80 premiers chapitres du Rêve dans le pavillon rouge. Pour étudier la naissance et le décès de la population « réelle » dans les deux romans, je n’ai compté que les personnages fictionnels dans l’histoire principale et les histoires intercalées de ces deux œuvres, sans considérer les personnages totalement hors scène et les personnages non humains, à savoir les animaux, les personnages historiques et mythologiques.

16Voici quelques données sur le nombre de personnages qui apparaissent dans les intrigues principales ou secondaires des deux œuvres :

17Tableau pour L’Astrée :

|

Nombre de personnages fictionnels |

Nombre de personnages nommés |

Nombre de personnages non nommés |

Nombre de personnages dans l’histoire principale |

Nombre de personnages dans les histoires intercalées |

Nombre de personnages masculins |

Nombre de personnages féminins |

|

300 |

132 |

168 |

81 |

219 |

179 |

121 |

18Tableau pour Le Rêve dans le pavillon rouge :

|

Nombre de personnages fictionnels |

Nombre de personnages nommés |

Nombre de personnages non nommés |

Nombre de personnages dans l’histoire principale |

Nombre de personnages dans les histoires intercalées |

Nombre de personnages masculins |

Nombre de personnages féminins |

|

676 |

332 |

344 |

667 |

9 |

264 |

412 |

19(Les groupes nombrés et les groupes non nombrés dans les deux romans n’ont pas été pris en compte ici.)

La « naissance » des personnages dans L’Astrée et dans Le Rêve dans le pavillon rouge

20Les taux de natalité de la population fictionnelle dans l’histoire principale de L’Astrée et du Rêve dans le pavillon rouge sont tous de 0%. Il y a trois nouveau-nés mentionnés dans les histoires intercalées de L’Astrée, soit la fille illégitime de Lycidas et Olimpe (d’Urfé, 1966, t. i, p. 141), la fille illégitime de Damon et Ormante (t. ii, p. 249), et la fille d’une jeune femme masquée accouchée par Lucine (t. i, p. 140). Ces trois enfants n’apparaissent pas dans la trame principale du roman, donc ils ne sont pas inclus dans le calcul du taux de natalité des personnages dans l’histoire principale. Dans Le Rêve dans le pavillon rouge, il y a deux fausses couches évoquées dans l’histoire principale, à savoir l’enfant de Wang Xifeng (Wang Phénix triomphal) (Cao, 1981, vol. i, p. 1289) et le fils de You Erjie (la deuxième née des sœurs You) (vol. ii, p. 200). En dehors des cas susmentionnés, aucun nouveau-né n’apparaît dans les deux romans.

21Cet état de fait a des significations différentes. L’Astrée contient de nombreuses intrigues secondaires, et l’histoire principale ne dure que quelques mois. Cette durée très courte réduit, dans une certaine mesure, l’éventualité de naissances au sein de la population du roman. De plus, parmi les 56 personnages fictifs nommés qui apparaissent dans l’histoire principale des trois premières parties de L’Astrée, il y a très peu de personnages qui sont mariés et en âge de procréer, tant eux-mêmes que leurs époux. Amidor est le seul personnage qui soit marié et en âge de procréer (il est marié à Alfarante) (d’Urfé, 1966, t. ii, p. 268), tandis que les autres sont soit célibataires, soit ne sont pas en âge de procréer, soit récemment mariés (comme Celidée et Thamyre), donc il n’y a pas de nouveau-nés. De plus, Amidor étant un personnage marginalisé, ses apparitions sont si peu fréquentes que l’auteur n’a pas mentionné s’il avait des enfants.

22En conclusion, bien que L’Astrée soit assez riche en contenu, l’histoire principale reste centrée sur les histoires d’amour de jeunes gens, dont peu sont mariés et en âge d’avoir des enfants, et l’intrigue principale se développe sur une période de temps assez courte, l’absence de nouveau-nés dans la trame principale de ce roman est donc due à ces contraintes objectives et ne comporte pas de connotations négatives. De plus, il existe aussi des contraintes fictives, génériques. Puisque L’Astrée est un roman galant, il raconte des peines de l’amour, et l’histoire principale se concentre sur ce qui se passe avant l’établissement social du couple, donc il semble normal que les naissances dans le roman soient laissées de côté, comme hors-champ.

23Contrairement à L’Astrée, l’histoire principale du Rêve dans le pavillon rouge s’étend sur une durée de plus de dix ans, au cours desquels la famille Jia n’a aucun nouveau-né. D’après mon calcul, 12 personnages féminins en âge de procréer qui ont un conjoint apparaissent dans l’histoire principale (puisque, selon le livre, les nobles peuvent se marier vers l’âge de 16 ans, j’ai donc compté les femmes âgées de 16 à 40 ans). Certes, ces personnages ne sont pas toujours en âge de procréer, mais il y avait toujours certains personnages féminins en âge de procréer. Cependant, personne ne donne naissance à un enfant. Comme mentionné ci-dessus, même si deux femmes ont réussi à tomber enceintes, elles ont fini par faire de fausses couches. Cela reflète dans une certaine mesure la décadence progressive de la famille Jia ; le déclin et la fin tragique de cette famille peuvent être liés directement à la stagnation de sa croissance démographique. Il convient de noter que Cao vivait pendant la dernière époque de prospérité de la Chine féodale, Kang Qian Sheng Shi, soit l’ère de l’apogée des Qing, ce qui fait référence à la période entre 1681 et 1796 (Chancel et Liu Le Grix, 2016, p. 21). Au cours de cette époque, la société chinoise connaît une tendance à la hausse en termes de politique, d’économie et de culture. Cela s’est également reflété dans la croissance de la population. En outre, afin de développer l’agriculture, l’empereur Kangxi abolit l’impôt par tête, ce qui eut pour conséquence une augmentation de la natalité. En 1722, la population du pays dépassait 150 millions (Fu et Jiang, 2010, p. 173), et en 1790, elle dépassait 300 millions, soit environ un tiers de la population mondiale de l’époque (Fu et Jiang, 2010, p. 181). Certes, à cause du défaut de recensement systématique de la population sous la dynastie des Qing, nous ne pouvons pas déterminer le taux de natalité spécifique de l’époque, en particulier le taux de natalité de la classe noble. Cependant, en général, la population globale de l’époque montre une nette tendance à la croissance, alors que la tendance démographique de la famille Jia sous la plume de Cao est nettement contraire à celle de la population réelle. Cela peut sans aucun doute être considéré comme un moyen d’expression artistique qui représente la vitalité déclinante de la famille Jia. Ainsi, au travers de cette comparaison démographique, on peut voir la divergence des idées des deux auteurs au sujet du taux de naissance des personnages.

Le décès des personnages dans L’Astrée et dans Le Rêve dans le pavillon rouge

Les morts dans les trois premières parties de L’Astrée :

24Le nombre total de morts et le taux de mortalité :

|

Nombre total de personnages |

Nombre total de morts |

Taux de mortalité |

|

300 |

42 |

14% |

25Le nombre de morts dans l’histoire principale et le taux de mortalité des personnages dans l’histoire principale :

|

Nombre de personnages dans l’histoire principale |

Nombre de morts dans l’histoire principale |

Taux de mortalité des personnages dans l’histoire principale |

|

81 |

10 |

12,3% |

26Le nombre de morts dans les histoires intercalées et le taux de mortalité des personnages dans les histoires intercalées :

|

Nombre de personnages dans les histoires intercalées |

Nombre de morts dans les histoires intercalées |

Taux de mortalité des personnages dans les histoires intercalées |

|

219 |

32 |

14,6% |

27Le nombre de morts nommés et le taux de mortalité des personnages nommés :

|

Nombre de personnages nommés |

Nombre de morts nommés |

Taux de mortalité des personnages nommés |

|

132 |

21 |

15,9% |

28Le nombre de morts non nommés et le taux de mortalité des personnages non nommés :

|

Nombre de personnages non nommés |

Nombre de morts non nommés |

Taux de mortalité des personnages non nommés |

|

168 |

21 |

12,5% |

Les morts dans les trois premières parties de Le Rêve dans le pavillon rouge :

29Le nombre total de morts et le taux de mortalité :

|

Nombre total de personnages |

Nombre total de morts |

Taux de mortalité |

|

676 |

21 |

3,1% |

30Le nombre de morts dans l’histoire principale et le taux de mortalité des personnages dans l’histoire principale :

|

Nombre de personnages l’histoire principale |

Nombre de morts dans l’histoire principale |

Taux de mortalité des personnages dans l’histoire principale |

|

667 |

18 |

2,7% |

31Le nombre de morts dans les histoires intercalées et le taux de mortalité des personnages dans les histoires intercalées :

|

Nombre de personnages dans les histoires intercalées |

Nombre de morts dans les histoires intercalées |

Taux de mortalité des personnages dans les histoires intercalées |

|

9 |

3 |

33,3% |

32Le nombre de morts nommés et le taux de mortalité des personnages nommés :

|

Nombre de personnages nommés |

Nombre de morts nommés |

Taux de mortalité des personnages nommés |

|

332 |

19 |

5,7% |

33Le nombre de morts non nommés et le taux de mortalité des personnages non nommés :

|

Nombre de personnages non nommés |

Nombre de morts non nommés |

Taux de mortalité des personnages non nommés |

|

344 |

2 |

0,6% |

34En préambule, certaines données sur le décès méritent d’être présentées de manière générale.

35Dans L’Astrée, il y a beaucoup plus de personnages qui meurent dans les intrigues intercalées que dans l’intrigue principale (au total, il y a 10 personnages morts dans l’intrigue principale et 32 dans les intrigues intercalées, le rapport est d’environ 1:3), et le nombre de morts non nommés est égal au nombre de morts nommés (il y a 21 personnages nommés et 21 personnages non nommés, le ratio est de 1:1). Cela contraste avec ce que l’on voit chez Cao, qui se concentre sur la mort de personnages nommés dans l’intrigue principale. Au total, il y a 18 personnages morts dans l’intrigue principale et 3 dans les intrigues intercalées, le rapport est de 6:1, et il y a 19 personnages morts nommés et 2 personnages morts non nommé, le ratio est de 9.5:1. Il est également intéressant de noter que dans L’Astrée, les taux de mortalité des personnages nommés, des personnages non nommés, des personnages principaux et des personnages secondaires sont relativement similaires et tous proches du taux de mortalité total, mais que dans Le Rêve du pavillon rouge, la situation est complètement différente.

36Cette différence a beaucoup à voir avec la nature des sujets, des contenus, et des structures narratives des deux œuvres. Le Rêve dans le pavillon rouge comporte peu d’intrigues intercalées, et Cao a narré la plupart des intrigues secondaires schématiquement, de sorte que le nombre de personnages dans les intrigues intercalées est assez limité ; en revanche, L’Astrée contient de nombreux éléments chevaleresques, aventureux et historiques, ce qui engendre inévitablement des événements tels que des duels, des batailles et des guerres, beaucoup de personnages nommés et non nommés sont impliqués dans ces événements, et certains ont perdu la vie. Les intrigues minutieusement décrites dans Le Rêve du pavillon rouge se déroulent davantage au sein d’une famille aristocratique féodale, le contexte de l’histoire est donc relativement plus fermé, de sorte qu’il y a beaucoup moins de personnages non nommés touchés par une mort causée par des combats ou des guerres. Aussi, nous pouvons observer que le taux de mortalité des personnages dans Le Rêve dans le pavillon rouge est beaucoup plus faible que celui dans L’Astrée, ce qui s’explique en partie par le fait que les personnages sont plus nombreux dans Le Rêve dans le pavillon rouge que dans L’Astrée, et qu’il y a moins de morts non nommés et moins de morts dans les histoires intercalées.

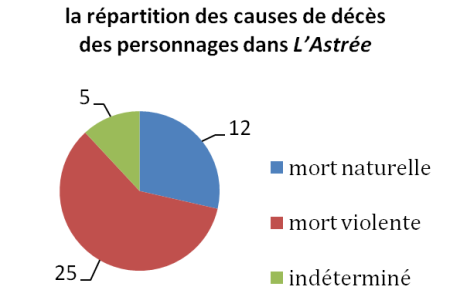

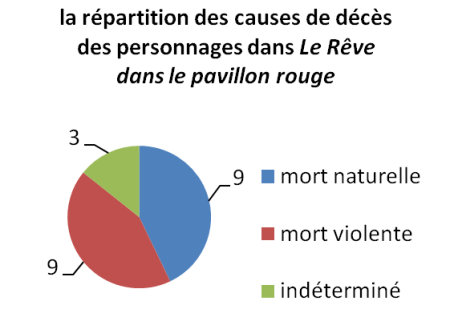

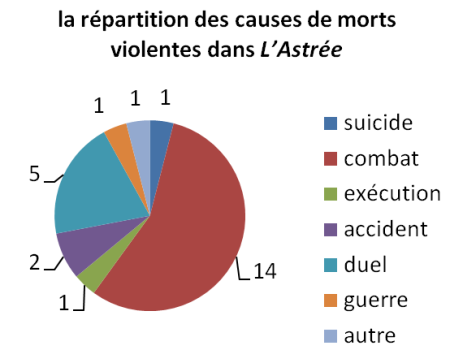

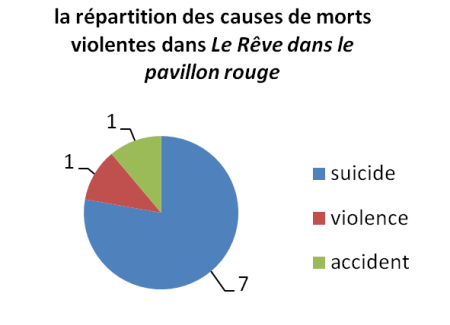

La répartition des causes de décès des personnages dans les deux romans

37Le taux de mortalité par mort violente est assez élevé dans les deux romans : 59,5% dans L’Astrée, et 43% dans Le Rêve dans le pavillon rouge. Toutefois, il ne s’agit pas des mêmes sortes de morts : Dans L’Astrée, c’est le combat qui cause le plus de morts violentes, tandis que dans Le Rêve dans le pavillon rouge, c’est le suicide. Cette différence considérable de taux de suicide entre les deux œuvres est aussi un point très intéressant qui, dans une certaine mesure, peut caractériser les styles démographiques des deux écrivains.

38Le taux de suicide est très faible dans L’Astrée, à l’opposé de celui dans Le Rêve dans le pavillon rouge. Dans l’histoire principale des trois premières parties de L’Astrée, aucun des personnages nommés ne s’est suicidé. Parmi tous les personnages nommés, seul Damon (le berger) est mort de suicide (t. i, p. 452). Néanmoins, cela ne signifie pas que personne dans L’Astrée n’a tenté de se suicider, on sait qu’au tout début du roman, Céladon, le protagoniste, a tenté de se suicider en se jetant dans la rivière et a été jugé mort par tout le monde à Forez ; toutefois, Céladon a été sauvé par les nymphes et son histoire se poursuit avec maints rebondissements. Plus loin dans le texte, il y a aussi des récits concernant les tentatives de suicide de certains personnages, tels que Ligdamon, Amerine, Criséide, Damon (le chevalier), etc. La tentative de suicide de ces personnages a causé de « fausses morts ». Ce type de renversement du destin d’un personnage n’est jamais apparu dans Le Rêve dans le pavillon rouge. Ce qui est intéressant, c’est que dans L’Astrée, l’idée de mort obsède souvent les amoureux désespérés, et la plupart des « fausses morts » sont donc dues à l’amour, mais finalement, non seulement ces personnages ne sont pas morts, mais ils ont également surmonté de nombreux obstacles et ont pu récolter les fruits de leur amour. La manière dont d’Urfé a dépeint le destin de ses personnages donne au lecteur un certain espoir et reflète l’idéal d’amour que l’auteur a mis en ces jeunes amoureux. Cela est contraire à la manière mélancolique dont les intrigues du Rêve dans le pavillon rouge sont écrites – car peu de personnages sous la plume de Cao ont eu une fin heureuse en amour et dans la vie, qu’ils soient des protagonistes importants ou des personnages secondaires.

Le décès des jeunes dans les deux œuvres

39D’ailleurs, nous pouvons observer que les jeunes (de moins de 25 ans) représentent une forte proportion des morts nommés dans L’Astrée, et que la plupart des scènes de mort impliquant des jeunes sont décrites en détail, ce qui est similaire à la situation du Rêve dans le pavillon rouge. Étant donné que l’âge d’un grand nombre de morts non nommés dans L’Astrée est très vague et difficile à déterminer, et que le nombre de personnages sans nom qui meurent dans Le Rêve dans le pavillon rouge est extrêmement réduit, on n’examinera donc pas ici la proportion de jeunes parmi les morts non nommés qui figurent au sein des deux œuvres.

40Certaines données sur le nombre de jeunes et les décès des jeunes dans L’Astrée :

|

Nombre total de personnages nommés |

Nombre total de jeunes (moins de 25 ans) nommés |

Proportion de jeunes parmi tous les personnages nommés |

Nombre total de morts nommés |

Nombre de jeunes décédés nommés |

Proportion de jeunes décédés parmi tous les morts nommés |

|

132 |

Environ 90 (l’âge de deux personnages n’est pas déterminé) |

68,2% |

21 |

12 ou 13 (l’âge de Clorange n’est pas déterminé) |

Entre 57,1% et 62% |

41Certaines données sur le nombre de jeunes et les décès des jeunes dans Le Rêve dans le pavillon rouge :

|

Nombre total de personnages nommés |

Nombre total de jeunes (moins de 25 ans) nommés |

Proportion de jeunes parmi tous les personnages nommés |

Nombre total de morts nommés |

Nombre de jeunes décédés nommés |

Proportion de jeunes décédés parmi tous les morts nommés |

|

332 |

Environ 205 (l’âge de certains personnages n’est pas déterminé) |

61,7% |

19 |

11 |

57,9% |

42Dans L’Astrée, les jeunes représentent une proportion entre 57,1% et 62% de tous les défunts nommés, (à cause de l’âge indéterminé de Clorange, on ne peut pas fixer le chiffre de manière exacte) et dans Le Rêve dans le pavillon rouge, la proportion est de 68,4%. Ces chiffres sont en rapport avec le fait évident que Cao et d’Urfé privilégient tous deux l’écriture d’histoires où les protagonistes sont jeunes, de sorte que la proportion de jeunes parmi tous les personnages nommés dans les deux œuvres est élevée, à savoir supérieure à 60%, ce qui est proche de la proportion de jeunes défunts nommés parmi tous les décédés nommés.

43Comme mentionné ci-dessus, la plupart des morts dans L’Astrée apparaît dans les intrigues intercalées qui racontent des histoires du passé. Ce décalage temporel et spatial entre les histoires secondaires et la trame principale affaiblit, dans une certaine mesure, l’atmosphère sombre et pessimiste provoquée par ces décès dans l’intrigue de L’Astrée. En effet, les personnages qui meurent dans la trame principale de L’Astrée sont peu nombreux, il n’y a que deux jeunes nommés, Tersandre et Argantée1.

44Comme Argantée est un personnage marginal avec peu d’apparitions et une image qui n’est pas très positive, sa mort dramatique n’est pas trop marquante (tombé de cheval accidentellement, il s’est tordu le cou). (d’Urfé, t. iii, p. 292) Par conséquent, la description de son décès ne donne pas aux lecteurs un sentiment de grande tristesse. Quant à Tersandre, un personnage secondaire relativement important, il a sacrifié sa vie pour sauver Damon, et a quitté le monde en bénissant Damon et Madonthe (t. iii, p. 636). Sa mort étoffe sa caractérisation et la rend plus complexe, donnant de lui une image sublimée, ainsi la scène de sa mort, héroïque et touchante, ne donne pas aux lecteurs une impression trop étouffante.

45En revanche, il y a onze jeunes gens qui sont morts dans l’histoire principale du Rêve dans le pavillon rouge. Sept d’entre eux sont des personnages mineurs relativement importants, et la description de leur mort est mise en avant par Cao. Ces sept personnages sont tous âgés de 16 à 20 ans, et leurs morts sont assez déprimantes et frappantes, reflétant sans aucun doute une perte de vitalité et de jeunesse dans l’histoire. Cela peut être considéré comme un moyen d’expression artistique, soulignant le déclin de la vitalité du monde fictif dans le roman. Combiné à la stagnation de la population fictive mentionnée dans le texte précédent, ce mode d’expression de Cao souligne manifestement davantage encore la dégradation progressive de la famille Jia.

46Il est évident que le développement de l’histoire du Rêve dans le pavillon rouge est toujours enveloppé d’une ambiance triste et pessimiste, en faisant un récit beaucoup plus triste et sombre que celui de L’Astrée.

Quelques données sur les décès des hommes et des femmes dans L’Astrée :

47Le nombre de morts masculins et le taux de mortalité des personnages masculins :

|

Nombre total de personnages masculins |

Nombre total de morts masculins |

Taux de mortalité des personnages masculins |

|

179 |

31 |

17,3% |

48Le nombre de morts féminins et le taux de mortalité des personnages féminins :

|

Nombre total de personnages féminins |

Nombre total de morts féminins |

Taux de mortalité des personnages féminins |

|

121 |

11 |

9,1% |

49Le taux de mortalité des personnages masculins nommés et celui des personnages féminins nommés :

|

Nombre de personnages masculins nommés |

Nombre de morts masculins nommés |

Taux de mortalité des personnages masculins nommés |

Nombre de personnages féminins nommés |

Nombre de morts féminins nommés |

Taux de mortalité des personnages féminins nommés |

|

76 |

14 |

18,4% |

56 |

7 |

12,5% |

50Le taux de mortalité des personnages masculins non nommés et celui des personnages féminins non nommés :

|

Nombre de personnages masculins non nommés |

Nombre de morts masculins non nommés |

Taux de mortalité des personnages masculins non nommés |

Nombre de personnages féminins non nommés |

Nombre de morts féminins non nommés |

Taux de mortalité des personnages féminins non nommés |

|

103 |

17 |

16,5% |

65 |

4 |

6,2% |

51Le taux de mortalité violente des personnages masculins et celui des personnages féminins :

|

Nombre de morts masculins |

Nombre d’hommes morts de façon violente |

Taux de mortalité violente des personnages masculins |

Nombre de morts féminins |

Nombre de morts féminins non nommés |

Taux de mortalité violente des personnages féminins |

|

31 |

23 |

74% |

11 |

2 |

18% |

Quelques données sur les décès des hommes et des femmes dans Le Rêve dans le pavillon rouge :

52Le nombre de morts masculins et le taux de mortalité des personnages masculins :

|

Nombre total de personnages masculins |

Nombre total de morts masculins |

Taux de mortalité des personnages masculins |

|

264 |

8 |

3% |

53Le nombre de morts féminins et le taux de mortalité des personnages féminins :

|

Nombre total de personnages féminins |

Nombre total de morts féminins |

Taux de mortalité des personnages féminins |

|

412 |

13 |

3,2% |

54Le taux de mortalité des personnages masculins nommés et celui des personnages féminins nommés :

|

Nombre de personnages masculins nommés |

Nombre de morts masculins nommés |

Taux de mortalité des personnages masculins nommés |

Nombre de personnages féminins nommés |

Nombre de morts féminins nommés |

Taux de mortalité des personnages féminins nommés |

|

154 |

7 |

4,5% |

178 |

12 |

6,7% |

55Le taux de mortalité des personnages masculins non nommés et celui des personnages féminins non nommés :

|

Nombre de personnages masculins non nommés |

Nombre total de morts masculins non nommés |

Taux de mortalité des personnages masculins non nommés |

Nombre de personnages féminins non nommés |

Nombre de morts féminins non nommés |

Taux de mortalité des personnages féminins non nommés |

|

110 |

1 |

0,91% |

234 |

1 |

0,43% |

56Le taux de mortalité violente des personnages masculins et celui des personnages féminins :

|

Nombre de morts masculins |

Nombre d’hommes morts de façon violente |

Taux de mortalité violente des personnages masculins |

Nombre de morts féminins |

Nombre de morts féminins non nommés |

Taux de mortalité violente des personnages féminins |

|

8 |

3 |

37,5% |

13 |

6 |

46,2% |

57On peut également constater les situations dissemblables des femmes chez Cao et chez d’Urfé à travers la comparaison de certaines données sur les décès des hommes et des femmes dans les deux romans.

58Dans L’Astrée, qu’il s’agisse des personnages nommés ou non nommés, il y a beaucoup moins de décès chez les femmes que chez les hommes (31 hommes morts et 11 femmes mortes, soit environ 1:3), et le taux de mortalité global des personnages féminins, le taux de mortalité des personnages féminins nommés et le taux de mortalité des personnages féminins non nommés sont tous nettement inférieurs à ceux des personnages masculins. En outre, le taux de mortalité violente des femmes (18%) est bien inférieur à celui des hommes (74%). Tout au long des trois premiers volumes du livre, seuls deux personnages féminins, Filidas et Leriane, sont morts de façon violente : la première a été tuée en protégeant Diane (t. i, p. 233), tandis que la seconde est exécutée pour avoir faussement accusé Madonthe (t. ii, p. 260). Ainsi, il semble que par rapport aux personnages masculins, les personnages féminins sous la plume de d’Urfé ont plus de chances d’être protégés du danger, et souvent ils peuvent survivre même lorsqu’ils se trouvent dans une situation périlleuse, ce qui constitue une différence significative par rapport aux nombreuses femmes qui connaissent des destins tragiques chez Cao. En fait, le nombre de femmes mortes dans les 80 premiers chapitres du Rêve dans le pavillon rouge est nettement plus élevé que celui des hommes (8 hommes morts et 13 femmes mortes, soit environ 1:1,6). La raison pour laquelle le taux de mortalité des hommes non nommés est plus élevé que celui des femmes non nommées est que le nombre total de femmes non nommées est bien supérieur à celui des hommes non nommés. En plus, le taux de suicide chez les femmes est aussi beaucoup plus élevé que celui des hommes. D’ailleurs, contrairement aux personnages qui ont tenté de se suicider à cause du chagrin d’amour dans L’Astrée, beaucoup de femmes sous la plume de Cao se sont suicidées car elles n’en avaient guère le choix : elles ont été poussées à la mort par l’environnement social et elles se sont enfoncées dans une situation beaucoup plus difficile et dangereuse que les hommes. Cela reflète sans aucun doute l’énorme pression que subissent les femmes – et leur détresse – dans le roman. Par exemple, You Erjie (la deuxième-née des sœurs You) a épousé Jia Lian (Jia Vase de Jade à Millet), un jeune maître de la famille Jia, en tant que concubine, mais elle a été humiliée de toutes les manières possibles par Wang Xifeng (Wang Phénix triomphal), la femme jalouse de Jia Lian, et les femmes de chambre elles-mêmes l’ont maltraitée. Pire encore, son mari a rapidement perdu ses sentiments pour elle et l’a négligée, et elle a fait une fausse couche provoquée par un charlatan qui lui a administré un mauvais remède. Sous toutes sortes de pressions, elle tombe dans le désespoir et choisit de se suicider. Jin Chuanr (Bracelet d’or), une bonne qui servait Madame Wang, la mère de Jia Baoyu (Jia Jade magique), a été giflée et insultée par cette grande dame pour avoir batifolé avec Baoyu, et a été expulsée de la maison de Jia. Dans l’ancienne société chinoise, il était très dégradant pour une servante d’être chassée de la maison de son maître, car cela laissait entrevoir qu’elle avait fait quelque chose de honteux chez le maître. Il était difficile pour une servante déshonorée d’avoir un heureux destin, et elle pouvait même être détestée par ses proches. Ainsi, persuadée que sa vie était sans espoir, Jin Chuanr (Bracelet d’or) s’est suicidée.

59En outre, si on mesure l’importance relative des personnages par la fréquence d’occurrences dans le texte, on peut apercevoir que parmi tous les personnages décédés dans Le Rêve dans le pavillon rouge, il y a plus de personnages féminins relativement importants que de personnages masculins, et il y a aussi plus de personnages féminins dont les scènes de mort sont décrites en détail. Par exemple, parmi tous les personnages décédés, 6 personnages féminins ont été mentionnés plus de 30 fois dans le roman, alors que seuls 2 personnages masculins ont été mentionnés un tel nombre de fois. Dans une certaine mesure, cela illustre davantage les existences difficiles des femmes dans le roman et la sincère sympathie de Cao pour les personnages féminins, ainsi que sa tristesse face à leur destin tragique.

*

60Bien que les cas que j’ai présentés ci-dessus soient très simples, nous pouvons en retirer certaines informations intéressantes, qu’il serait difficile d’obtenir sans l’analyse des données démographiques de ces deux œuvres. Cette approche permet de découvrir certaines tendances des créations de Cao et de d’Urfé ainsi que certaines différences entre leurs « styles démographiques ». La proportion des décès des femmes dans les deux œuvres, par exemple, bien supérieure dans le roman chinois, révèle un traitement contrasté des personnages féminins chez Cao et chez d’Urfé.