Contes et décomptes : enquête sur les « styles démographiques » des recueils de contes de l'Asie des hautes densités

1L’étymologie du mot français « conter », emprunt au latin classique computare, le suggère : le conte a à voir avec le compte. « Conter » est attesté dès le Moyen-Âge au sens de « relater en énumérant des faits, des événements », et le glissement sémantique se serait fait autour de l’idée d’énumération dans un récit détaillé1. Conter, c’est donc d’abord ne pas compter ses efforts de contage, et viser une certaine plénitude de la relation et du monde qu’elle fait surgir2. Pour autant, ce n’est guère au conte que se sont intéressés celles et ceux qui se sont lancés, depuis quelques années, dans l’étude des personnages fictionnels comme population (voir Lavocat, 2020), et on peut comprendre pourquoi : en dépit ce que le terme affiche, le récit d’un conte, généralement court, est peu détaillé, le nombre des événements et des personnages réduit ; en outre, l’analyse narratologique du conte qui a contribué à attirer l’attention sur les fonctions remplies, dans un récit, par les personnages3, a joué un rôle ambigu, ramenant, de fait, leur nombre déjà réduit à un nombre plus petit encore de fonctions.

2C’est toutefois négliger le cadre, à la fois plus ample et plus complexe dans lequel le conte se donne à lire bien souvent dans les littératures classiques tant européennes qu’extra-européennes, à savoir le recueil de contes, peu abordé dans les applications récentes de l’approche démographique aux objets culturels, malgré l’intérêt pour la fantasy et la littérature de genre, et bien qu’on trouve sur Wikipedia, parmi les Listes de personnages, une « Liste des personnages des Mille et Une Nuits »4. Aussi s’agira-t-il ici d’ouvrir l’étude des populations fictionnelles à des corpus encore peu exploités dans cette perspective, en mettant particulièrement l’accent sur les littératures asiatiques, riches en recueils de contes, mais sauf exception sous-représentées dans ce champ d’études.

3Or, il y a là un enjeu sensible : si la constitution des personnages d’une fiction en population fictionnelle repose sur le transfert à la fiction des méthodes de la démographie et vise à objectiver des données qui restent insues du lecteur ou du spectateur, qu’en est-il lorsque l’analyse porte sur des corpus appartenant à d’autres traditions littéraires nécessairement peu connues de ceux-ci et qui ne donnent pas lieu à une connaissance subjective acquise par la lecture ou le visionnage ? On peut ainsi se demander si l’étude des populations fictionnelles de recueils de contes indiens ou chinois n’est pas déjà, en un sens, engagée par la présentation de ces textes à un public occidental et ne se confond pas avec l’expérience que peut en avoir celui-ci, sans produire d’effet d’objectivation d’une expérience ancienne de lecteur ou de lectrice. Il n’est sans doute pas sans intérêt, de ce point de vue, de noter que le conte chinois dont il sera question ici, a donné lieu dès 1981 dans l’étude d’ « histoire de la littérature » que lui a consacrée André Lévy, à une enquête statistique sur l’origine sociale du protagoniste – mais de ce seul personnage –, considérée comme un indicateur du type de public visé et de son évolution (Lévy, 1981, p. 152 et p. 154).

4Nous nous proposons donc d’étudier la population fictionnelle de deux recueils de contes, l’un indien, l’autre chinois. Le choix de ces aires linguistiques et culturelles est lié d’abord à la richesse du genre dans les littératures classiques indienne et chinoise : sans en avoir le monopole, puisque c’est aussi le cas des littératures persane, arabe et européennes, celles-ci comportent en effet un nombre remarquable de recueils de contes, d’origine orale pour la plupart. La littérature sanskrite présente parmi les plus anciens recueils de contes connus, tous caractérisés par un dispositif d’enchâssement : mentionnons le Pañcatantra (dont la plus ancienne version, perdue, est antérieure au vie siècle), connu dans le monde arabo-persan sous le titre Kalīla wa Dimna, l’Océan des rivières de contes de Somadeva (Kathāsaritsāgara, xie siècle), les Contes du perroquet (Śukasaptati, xiie siècle), etc. La Chine de son côté a connu, à une période plus récente, sous les dynasties Ming et Qing, l’émergence d’une pratique anthologique lettrée littérarisant en langue vulgaire, et avec un grand succès, des contes oraux anciens ou transposant des contes en langue classique. Illustrée par les Contes de la montagne sereine de Hong Pian (Qing pingshan tang hua ben, 1541-1551), les trois compilations des Trois Propos (San yan, 1620-1627) de Feng Menglong, les Deux Pai (Er pai, 1628-1633) de Ling Menchu, ou encore les Spectacles curieux d’aujourd’hui et d’autrefois (Jingu qiguan, xviie siècle), cette pratique se prolongera au xviiie siècle dans les célèbres Contes extraordinaires du Pavillon du loisir de Pu Songling (Liaozhai zhiyi, publié de manière posthume en 1740, en chinois classique cette fois). S’il existe une différence notable entre une littérature de contes en langue vulgaire en Chine qui a fait l’objet d’un grand engouement, et une littérature de contes sanskrite dont on connaît moins bien la sociologie (mais qui est composée dans une langue relativement simple d’accès), le genre relève dans un cas comme dans l’autre d’une production lettrée, mais peu valorisée, qui n’a cessé cependant d’être lue. Ces œuvres, notons-le, sont parmi les plus connues de leurs littératures respectives en Occident : l’Océan des rivières de contes et Spectacles curieux d’aujourd’hui et d’autrefois sont tous deux traduits dans la « Bibliothèque de la Pléiade ».

5Les littératures classiques indienne et chinoise présentent en outre l’intérêt de poser la question de la relation entre démographie fictionnelle et démographie réelle. L’Asie du Sud et le monde chinois dont les littératures présentent, à des époques précises, de nombreux et copieux recueils de contes, sont aussi des espaces qui ont connu, sur le temps long, de fortes accumulations humaines, constituant ce que le géographe François Durand-Dastès a nommé « l’Asie des hautes densités » (Durand-Dastès, 2001) – d’où le titre de cette contribution. Même si les historiens aujourd’hui manquent d’éléments pour situer exactement le moment et la forme de l’accroissement démographique dans ces régions du monde, il peut être tentant de se demander, à propos des populations fictionnelles produites dans des aires culturelles précises, s’il est possible d’établir un rapport entre populations et représentations de populations, et si ce rapport relève de ce qu’on pourrait appeler un réalisme démographique, ou d’autres logiques.

6Plus généralement, il s’agit de voir si on peut parler d’un « style démographique », c’est-à-dire d’un type déterminé de peuplement d’un univers fictif, caractérisé par « le nombre et la répartition des occurrences des noms propres, la proportion et la nature des personnages (avec ou sans nom) et le taux d’exhaustivité des informations données sur un personnage » (Lavocat, 2020, § 2) dans les recueils de contes d’Inde et de Chine, s’il est identique dans les deux cas, propre ou non à ceux-ci, et quelle analyse on peut en faire.

7À cette fin on a retenu :

-

un recueil de vingt-quatre contes (kathā) sanskrit, la Vetālapañcaviṃśatikā, ou Contes du vampire, inclus dans le livre xii de l’Océan des rivières de contes où la série d’histoires est racontée par un ermite au héros retenu par la fille d’un esprit aérien (vidhyādhara), afin de le faire patienter. Le recueil, très populaire, existe aussi de façon autonome, notamment dans les adaptations vernaculaires modernes qui en ont été faites, tel Baitāl Pacīsī, traduction en braj des Contes du vampire réalisée au début du xviiie siècle, traduite à son tour en hindi en 1805 par Lallu Lal, employé de Fort William College qui a largement contribué à la littérarisation du hindi moderne. Les Contes du vampire mettent en scène un vetāla (terme traduit par « vampire », mais qui désigne plus justement un esprit maléfique hantant les cadavres) et un roi héroïque fameux, Trivikramasena, dont la confrontation, conséquence d’une dette contractée par le roi auprès d’un mendiant, fournit le récit-cadre de vingt-quatre contes racontés par le « vampire » au roi. À la fin de chaque récit, le vampire pose une question embarrassante sur le conte qu’il vient de narrer, à laquelle le roi doit répondre sous peine que « [sa] tête [n’]éclate en cent morceaux » (Contes du vampire, 1963, p. 39), ce que le roi réussit à chaque fois en faisant appel à sa connaissance de la norme. Il faudra vingt-quatre contes au roi pour accéder à la vérité cachée par un tel dispositif : le mendiant est en fait un démon, ce que le vampire, en réalité bénéfique, lui révèle.

-

un recueil de quarante contes (huaben) chinois, Jingu qiguan 今古奇觀, en français Spectacles curieux d’aujourd’hui et d’autrefois, anonyme, également très populaire au point où il a vite éclipsé les trois recueils de Feng Menglong et les deux de Ling Mengchu à partir desquels il avait été compilé, et n’a cessé d’être réimprimé et imité depuis sa mise en circulation vers 1635. Trois des contes des Spectacles curieux ont d’ailleurs fourni les premiers échantillons de littérature chinoise en langue vulgaire traduits en langue occidentale par le jésuite François-Xavier d’Entrecolles et publiés dans la Description géographique, historique, chronologique et physique de l’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise (1735) du Père Jean-Baptiste du Halde. Jingu qiguan a contribué à la consécration du genre du recueil de huaben, où des contes et légendes populaires variés, mythologiques ou édifiants, reçoivent un sens nouveau de leur intégration dans un ensemble anthologique, participant d’une conception de la fiction où l’événement, l’exceptionnel servent en définitive à démontrer la continuité du cours du monde (voir Spectacles curieux…, 1996, p. 41 sq).

8Le choix des deux recueils a été dicté par la nécessité de construire des comparables : les deux œuvres, composées pour l’une dans une langue flexionnelle ayant également recours à la composition nominale (le sanskrit), pour l’autre dans une langue isolante non flexionnelle (le chinois), ont été traduites en français et publiées dans la même collection5, si bien qu’en considérant, pour les besoins de la comparaison, que la traduction française fournit une langue de travail, la feuille de style commune permet de constituer des échantillons de même calibre. En choisissant de procéder par sondage pour des textes longs – et très longs en ce qui concerne le recueil chinois –, on a donc relevé systématiquement dans une première section6 des recueils tous les personnages, en précisant leur ontologie et leur statut narratif ainsi que leurs caractéristiques (âge, genre, relations, catégorie socio-professionnelle/caste, etc.), et leur éventuel décès dans la fiction.

9D’emblée ce travail de comptage dans des contes a soulevé plusieurs problèmes. La première question qui doit être posée dans ce type d’enquête par sondage est celle de la représentativité du corpus retenu. Celle-ci se joue au niveau des recueils retenus – une évolution du genre en Chine se fait sentir entre la fin du xvie et le xviiie siècle, où les thématiques politiques et érotiques deviennent dominantes –, mais plus encore de l’échantillon choisi, à savoir le début du recueil (qui n’est pas, dans le cas des Contes du vampire, le début de l’Océan des rivières de contes), sachant que ceux-ci mettent en place un cadre plus ou moins succinctement, et que par ailleurs les histoires contenues dans un recueil ont tendance à devenir de plus en plus longues. Le problème cependant apparaît moindre que s’il s’agissait des premières pages d’un roman, qui remplissent une fonction d’introduction de personnages par la suite plus ou moins récurrents.

10Les recueils de contes, on l’a dit, présentent pour nombre d’entre eux, notamment les recueils indiens, un dispositif d’enchâssement (également présent dans les Propos et devis sous la tonnelle aux haricots, que l’on date de 1665 environ, qu’André Lévy présente comme « Un Dodécaméron chinois » [1965, p. 100]), et dans tous les cas une multiplicité de récits, ce qui tend, peut-on supposer, à multiplier le nombre des personnages : le « Répertoire » des noms propres et des notions de l’Océan des rivières de contes, dans le volume de la Pléiade qui, certes, ne répertorie pas que des personnages, mais aussi des lieux et des notions, ne compte pas moins de 148 pages… Cela pose bien sûr, et on y reviendra, la question de savoir dans quelle mesure on peut parler de population fictionnelle à l’échelle de l’œuvre, en additionnant les personnages de niveaux narratifs distincts. On a choisi de le faire, en suivant sur un plan logique (voir Meinong, 1904) l’analyse qui pose l’objet indépendamment de son existence et donc l’égalité ontologique des objets idéaux que sont les personnages d’une œuvre ; mais aussi ce que les œuvres elles-mêmes suggèrent. Comme dans la poétique occidentale qui, avant les années 1960, ne connaît de « cadre » que dans l’érudition orientaliste (Naïm, 2020, p. 130-133), la terminologie en Chine et en Inde ne met aucunement l’accent sur le dispositif d’enchâssement, en dépit de son importance poétique, en Inde surtout : les recueils chinois de huaben – appellation sans doute tardive – sont d’abord des exemples de xiaoshuo, de « menus propos », tout comme les romans, dont les premiers, tel Au bord de l’eau, sont « souvent le fruit d’amalgames complexes de récits collectés à divers niveaux, ayant longtemps, et souvent par morceaux, fait partie du répertoire des conteurs » (Spectacles curieux…, 1996, p. xix). Ils ne s’en distinguent que par la présence fréquente, avant le récit principal (zhenghua), d’un ou plusieurs contes d’introduction, ruhua, « entrée dans l’histoire » (que l’on peut rapprocher de la kathāmukha, littéralement « bouche, ouverture de l’histoire » sanskrite), selon une tradition héritée des conteurs attendant l’arrivée du public, réélaborée par les lettrés compilateurs comme xing, captation de l’esprit par l’exposition d’un motif suggestif (voir Spectacles curieux…, 1996, p. 2054-2055). C’est bien une continuité à la fois narrative, émotionnelle et morale des histoires qui est ainsi posée, tout comme en Inde, où la Vetālapañcaviṃśatikā, littéralement les « Vingt-Cinq [Contes] du vampire », proposent en réalité vingt-quatre contes enchâssés, à quoi s’ajoute le récit-cadre7. Pour autant, comme on verra, il n’est pas tout à fait évident de mêler les personnels des différents niveaux narratifs.

11Se pose aussi, et cela n’est pas sans rapport avec ce qui précède, la question de la définition d’un personnage : tout individu agissant doit-il être seul considéré comme un personnage dans une perspective démographique, qui a tendance à réhabiliter l’anthropomorphisme du personnage, conçu comme pendant fictionnel d’une personne, et non comme simple signe textuel8 ? Ainsi, pour ce qui nous occupe, qu’en est-il des dieux, des rois, objets de mentions circonstancielles comme celle des dynasties régnantes au début des contes chinois (du type « Dans ce temps-là, Guo Wei, l’empereur Taizu des Zhou, était sur le trône »), ou d’éléments de la nature agissants ? La question, qui est aisée à régler dans d’autres contextes (on ne compte pas, dans les études de démographie fictionnelle, le roi de France désigné par « C’était sous le règne de x ») n’est pas triviale dans les corpus étudiés, comme on le verra pour les souverains dont la mention n’est pas que circonstancielle et qui participent d’une certaine façon à l’action. On a adopté une définition assez large, parce qu’il a semblé que cela relevait précisément du style démographique de ces contes.

12Il convient enfin d’évoquer le problème que soulève en matière de comptage la variance des contes : d’une part, il existe plusieurs recensions de ces recueils inspirés par la tradition orale ; d’autre part, on l’a vu, les Spectacles curieux sont le fruit d’une fusion et d’un réagencement de recueils antérieurs. Dans quelle mesure cela a-t-il des conséquences sur le « style démographique » ? Le réagencement implique souvent une amplification. L’histoire de Li Bai qui se trouve au chapitre vi des Spectacles curieux est toutefois identique à celle que propose, au chapitre ix, les Paroles pénétrantes pour mettre en garde le monde (Jingshi Tongyan) de Feng Menglong9.

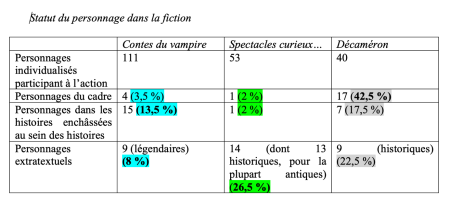

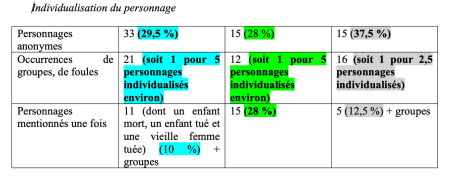

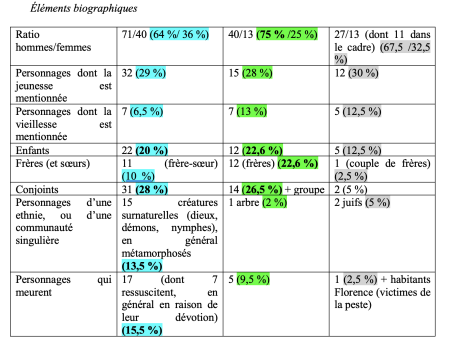

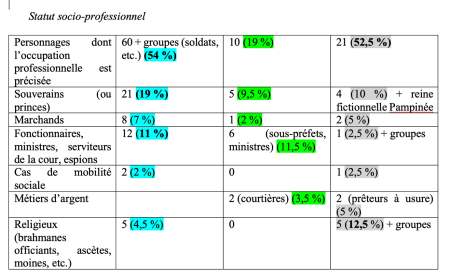

13On propose ci-dessous plusieurs tableaux synoptiques faisant la synthèse du relevé établi sur chacune des deux œuvres. Pour enrichir la comparaison, on s’est livré au même travail sur une première section du Décaméron10.

14Comment interpréter de tels résultats ? Je proposerai ici quelques pistes. Notons d’abord que les fictions asiatiques sont densément peuplées, surtout les Contes du Vampire, nettement plus peuplés que le Décaméron, mais aussi davantage qu’un épais roman européen : Splendeurs et misères des courtisanes, 500 pages dans la Pléiade, compte 158 personnages (voir Lavocat, 2020). Il y a là une marque à la fois générique (que le recueil de contes partage avec d’autres genres narratifs très peuplés tels que l’épopée), et culturelle. Sans surprise également, mais cela vaut pour tout conte, ces personnages nombreux sont relativement légers, esquissés, sans grande évolution psychologique, à la fois parce que fugaces – ils ne sont, à l’exception des personnages des cadres, présents que dans un conte seulement – et parce que dépourvus d’une grande complexité psychologique. Cela serait cependant à nuancer, ce que fait André Lévy jugeant qu’il n’est pas possible de les ranger ipso facto dans la catégorie des flat characters d’E.M. Forster (Lévy, 1981, p. 168). Même si c’est moins vrai des courts récits du début des recueils, les contes des Spectacles curieux ne sont pas dénués de caractéristiques romanesques : rappelons que les premiers romans chinois, Au bord de l’eau (Shuihu zhuan, xive siècle) ou la Pérégrination vers l’Ouest (Xiyou ji, xvie siècle) sont également repris de récits de conteurs. Le cadre des Contes du vampire est de son côté un récit d’apprentissage où le protagoniste royal est mis à l’épreuve dans son endurance et sa capacité à juger correctement non seulement d’une action fictionnelle (narrée par le vetāla), mais aussi d’une action réelle, bien plus difficile à cerner dans la mesure où il s’y trouve impliqué. La foule de personnages n’implique pas une écriture de la foule (plus présente dans le recueil italien) : la poétique des deux recueils asiatiques est celle de la vignette, du paysage humain pour reprendre le titre d’une écriture épique moderne11, mais pas, sauf exception, celle de « hautes densités ».

15La faible caractérisation des personnages se traduit dans leurs noms, souvent symboliques et stéréotypés (et même si on fait la part des usages anthroponymiques en Asie) : le roi du premier conte sanskrit se nomme Pratapamukuṭa, « qui a la vaillance pour diadème » (et la diégèse du conte joue d’ailleurs sur le sémantisme des noms), ce qui le rapproche des personnages de la brigade boccacienne – au niveau du cadre, donc – lesquels, comme on sait, répondent au nom de Pampinea, « la vigoureuse », Fiametta, « la petite flamme », Panfilos, « qui est tout amour », etc. Cette motivation généralement morale n’empêche pas que le personnel des recueils, celui des histoires enchâssées en particulier, se montre remarquablement divers, ce qui est aussi le cas des anonymes, nommés par leur seule activité professionnelle (ce qui les reconduit aussi bien à une pure fonction narrative) : on compte ainsi près d’un tiers de personnages dont le nom n’est pas précisé, et l’occurrence d’un groupe tous les cinq personnages individualisés environ (chiffres quasi identiques dans les recueils indien et chinois, mais bien inférieurs en ce qui concerne les groupes à ceux du Décaméron) ; des jeunes (voire des bébés), des vieux et des vieilles qui, dans les contes sanskrits et chinois, jouent des rôles d’entremetteuses, courtières, etc. ; bien plus d’hommes cependant que de femmes (et particulièrement dans les contes chinois : 75 %) ; des conjoints, des parents, des enfants, des fratries (tous bien plus nombreux que dans le Décaméron). Si représentativité de la population réelle il y a dans la population fictionnelle, par le nombre et la diversité des personnages et peut-être aussi par leur caractère urbain témoignant d’une urbanisation des populations et plus encore des lectorats, on ne peut donc parler de réalisme démographique : apparaissent clairement des sur-représentations, qui ne sont pas exactement les mêmes d’un recueil à l’autre et qui seraient donc à rapporter au style démographique propre de la tradition littéraire concernée (sinon à celui de l’auteur). On note ainsi le nombre extraordinairement élevé de rois, toujours nommés, dans les Contes du vampire (où l’activité professionnelle de plus de la moitié des personnages est précisée), de frères dans les Spectacles (22 %, souvent jeunes, et dont l’activité professionnelle n’est pas précisée), de ministres, de fonctionnaires et de serviteurs de la cour dans les deux cas ; enfin, dans une moindre mesure, de gens modestes et surtout de bas statut (blanchisseur dans les Contes du vampire, marchand itinérant dans les Spectacles). Relativement peu nombreux sont en revanche les religieux dans nos échantillons de contes asiatiques, contrairement au Décaméron (même si on trouve aussi dans le recueil indien des figures d’ascètes imposteurs) ; il en va de même pour les métiers d’argent (contrairement aussi au Décaméron). L’argent est pourtant un thème central dans les Spectacles : il explique le nombre des duos, et plus encore des trios fraternels, confrontés au problème de la division de l’héritage paternel et donc à la quasi-impossibilité de la transmission d’un patrimoine. Mais le problème est moins matériel que moral : l’issue est le renoncement au partage12, et les personnages valent par leurs liens familiaux autant, voire plus, que par l’exercice de leur métier ou de leur charge.

16On dénombre enfin beaucoup de morts dans les Contes du Vampire (et de résurrections, on y reviendra). On rapprochera de cette remarquable mortalité une autre singularité de l’échantillon étudié, à savoir les deux cas de mobilité sociale, tout aussi peu réalistes dans le monde indien des castes : le style démographique qui peut être ici repéré renvoie à la forme des Contes du vampire qu’André Jolles a justement identifiés comme des « cas », c’est-à-dire des histoires qui posent une question d’évaluation en termes de norme, que le roi doit juger et trancher (Jolles, [1930] 1972, p. 137-157). C’est cette problématique royale, fondamentale dans le recueil indien qui se présente comme un miroir des princes, qui explique la présence de personnages collectifs tels que les « trois jeunes brahmanes » (histoire 2), qu’il est inutile de distinguer davantage car ils ne sont là que pour poser le problème de savoir quel est le critère de la conjugalité : le mari est-il celui qui ressuscite une femme en usant d’une formule magique, celui qui conduit ses ossements au Gange, ou celui qui se mortifie sur le lieu de sa crémation13 ? La mort des personnages, mais aussi la perméabilité de la vie et de la mort, sont requises par cette même logique de « cas ». Il est dès lors difficile, dans cette perspective, de confondre tout à fait les niveaux narratifs : le grouillement des personnages pseudo-réalistes dans les histoires enchâssées ne vaut que comme sujet d’examen pour le personnage du cadre, d’une autre étoffe fictionnelle, bien que très peu caractérisé, à l’instar du personnage du vampire. On note une semblable disjonction chez Boccace, entre le cadre, peuplé de figures jeunes et sympathiques, majoritairement féminines, et les histoires saturées de vieux moines libidineux ; mais celle-ci reste d’ordre thématique et porteuse d’ironie, puisque ce sont ces figures du cadre qui narrent ces histoires encadrées. On touche ici à la poétique du recueil que l’étude démographique confirme, en retrouvant par exemple les enjeux politiques du recueil indien.

17Il reste un aspect des populations fictionnelles du corpus que met bien en lumière leur décompte et qui mérite d’être approfondi, c’est le nombre de personnages extratextuels ou « référentiels » (Hamon, 1972, p. 95), personnages historiques, mythologiques ou intertextuels, tout particulièrement dans les Spectacles, où ils témoignent du fort ancrage de ces fictions dans l’histoire des dynasties envisagée selon une perspective morale hantée par le spectre de la décadence. Les personnages historiques sont également nombreux dans le Décaméron, mais constituent plutôt des sources pour la fiction, avec lesquelles celle-ci prend des libertés comme pour le personnage de Primas dans la nouvelle vii de la Première journée, inspiré par le très profane chanoine de Cologne Hugo Primas d’Orléans. La cohérence et la récurrence des références dans les Spectacles est en revanche à souligner : l’empereur Guangwu, par exemple, fondateur de la dynastie des Han orientaux au ier siècle, personnage de l’histoire principale du chapitre i, réapparaît dans la mention quelques pages plus loin de son ministre Song Hong. Ces personnages connus du lecteur chinois – mais une note est nécessaire pour les faire connaître au lecteur de la traduction – invitent, par leur nombre et leur importance, à mettre à distance, comme le faisait Propp, le modèle du personnage romanesque dans ces recueils de contes. Plusieurs points sont à relever de ce point de vue dans les Spectacles : la mise en scène d’instances du pouvoir agissantes, sans être des personnages à proprement parler (« la cour », « l’État », « le collège des trois Ducs », « des Neuf chambellans » [Spectacles curieux…, 1996, p. 12, p. 26 et p. 31]), les mentions de fonctionnaires, tel le « sous-préfet de Yanxian », qui ne sont manifestement pas les mêmes personnes au fil de l’histoire, ou encore l’usage institutionnalisé d’un double nom, privé, dont l’emploi seul est dégradant, et public – cette dichotomie étant parfois exploitée par le récit –sont autant de procédés qui évident les personnages officiels, lesquels sont pourtant au cœur de récits où les enjeux politiques et sociaux sont centraux. Ce traitement des actants du récit peut aller jusqu’à mobiliser la figure du revenant, bien enracinée dans la culture chinoise et représentée en abondance dans les Spectacles, dès le chapitre ii : Shi Bi vient visiter en rêve le sous-préfet qui lui a succédé et qui a contribué à rétablir la position de sa fille chérie. Mais s’agit-il toujours de Shi Bi, « revenant », ou d’un autre personnage, qui explique d’ailleurs être devenu divinité protectrice des Murs et Fossés de la ville ? Il faudrait dès lors relever aussi les nombreuses divinités qui interviennent dans les contes indiens où les personnages extratextuels sont souvent légendaires ou mythologiques, et apparaissent sous des formes variées : ainsi la Grande Déesse qui intervient sous différentes formes, Caṇḍī dans l’histoire 5, Gaurī et Pārvatī dans l’histoire 6 est-elle un, deux, trois personnages ? Et s’agit-il de personnages au même titre que les autres ? La démographie fictionnelle ne peut ici faire l’économie d’une anthropologie culturelle14.

18Combien y a-t-il de personnages finalement, dans ces recueils ? Alors même qu’on n’observe pas de personnages extra-communautaires dans les échantillons étudiés, en contraste vif avec le Décaméron qui présente dans ses premières pages deux juifs et un musulman, Saladin, lesquels contribuent tous à la satire des chrétiens, on est frappé, dans les recueils indien et chinois, par la continuité du monde des personnages et son extension à la totalité du réel, à l’irréel, aux dieux, aux morts, à la nature, tel l’arbre de Judée qui meurt et renaît dans le premier conte des Spectacles. Cette dynamique démographique extensive se trouve renforcée par le caractère anthologique des œuvres, compilations de textes préexistants qui intègrent aussi les personnages d’autres textes, selon une pratique intertextuelle que n’ignore pas Boccace, mais qui acquiert dans le monde indien une vertigineuse complexité dans la mesure où les textes sont souvent les seules sources de l’histoire des historiens : Śūdraka, dans l’histoire 4 des Contes du vampire, est le nom de plusieurs rois que l’on connaît principalement par la littérature. L’extension potentielle du nombre des personnages – son caractère « fluctuant » (Eco, 2010)15 – n’est dès lors que l’autre nom d’un brouillage de la frontière entre fiction et culture, entre une fiction qui se fait chambre d’échos des valeurs d’une culture et une culture qui se dit par des fictions16. On notera que le fonctionnement de ces recueils anciens perdure aujourd’hui dans une version mondialisée, avec un personnage comme Trivikramasena, le protagoniste des Contes du vampire, qui accède au statut de personnage transfictionnel – et transculturel – dans l’épisode G du manga de Masami Kurumada, Seinto Seiya (1986-1990), où il apparaît porteur de l’épée invincible Aparājitā, dans le clan des Vidyadhara17…

*

19On peut donc bien repérer les éléments d’un « style démographique » du recueil de contes, et particulièrement du recueil de contes asiatique, ce qui confirme l’intérêt qu’il y a à envisager ce type de corpus, et pas seulement les romans occidentaux ou relevant de la fantasy. Il faudrait évidemment mener l’enquête à une échelle beaucoup plus vaste, mais il est d’ores et déjà apparu que si tous les recueils de contes présentent de nombreux personnages, ils ne le font pas de la même façon, et que le type de peuplement doit être mis en relation à la fois avec la poétique du recueil et avec la culture concernée. Car, et c’est ce qui est passionnant et qui perturbe en même temps l’analyse de leurs populations fictionnelles, les recueils de contes apparaissent dans une large mesure comme la mise en fiction d’une culture tout entière (et pas seulement d’une population). Même si on laisse de côté leur variance, ce ne sont pas des fictions fermées : elles véhiculent, en plus de leurs personnages propres et dans une large proportion, les figures partagées auxquelles on croit, celles qui sont données en exemple – parfois par les personnages eux-mêmes –, celles dont on se souvient, dans une tendance plus ou moins prononcée à l’anthropomorphisme.

20Le comptage des personnages, qui induit une interaction avec la fiction bien différente de celle de la lecture, vient, ici comme ailleurs, préciser, éventuellement corriger des impressions de lecture. Il ne bouleverse pas cependant, du moins à la petite échelle de notre enquête, ce que nous savons de la poétique de ces recueils, du régime de représentation qu’ils mettent en œuvre et de sa visée18. Appliquée à des corpus du type de celui considéré ici, qui n’est ni romanesque ni occidental, la démographie fictionnelle vient en revanche puissamment mettre en lumière la nature de la fictionnalité en jeu, dans la mesure même où elle se trouve sur plusieurs points confrontée, tel le roi Trivikramasena, à des cas-limites. Nombreuses, familiales, actives, mais surtout significatives, les populations des Contes du vampire et des Spectacles curieux d’aujourd’hui et d’autrefois participent d’une fictionnalité moins soucieuse de créer des mondes que de transmettre le sens de ce monde-ci19, dans ce que l’on pourrait appeler des œuvres-mondes, mais au sens où il n’y a qu’un seul monde, et que l’œuvre est ce qui en manifeste l’ordonnancement.