Les Kalmouks, une population fictionnelle ?

1Vraisemblablement d’origine turque, l’ethnonyme « Kalmouks » désigne, depuis l’époque de Gengis Khan, les Oïrats ou Mongols occidentaux qui nomadisaient alors à l’Ouest du lac Baïkal1. Progressivement, le terme se spécialise, en Occident, pour désigner les Oïrats qui, ayant migré vers la Russie, se sont installés dans les steppes de la Volga proches de la mer Caspienne au début du xviie siècle2. Si les Kalmouks sont mentionnés dans la presse française dès le milieu de ce siècle, leur appartenance ethnique et l’aire géographique dans laquelle ils nomadisent restent floues pour les Occidentaux jusqu’au xixe siècle. Ils sont généralement considérés comme tout ou partie des peuples qu’on appelle alors les « Tartares ». Le Dictionnaire de Trévoux les définit ainsi en 1721 : « Nom d’un peuple de la grande Tartarie, en Asie » (p. 1190). Tout au long du siècle, les Kalmouks entrent dans la culture occidentale à travers la littérature non fictionnelle : récits de voyage, ouvrages historiques et encyclopédies prennent le relai de la presse pour les faire connaitre au public. L’entrée massive des Kalmouks dans la fiction s’observe spécifiquement en France, après les campagnes napoléoniennes, qui voient notamment les armées du tsar camper sur les Champs-Élysées en mars 1814, avec, parmi elles, des Kalmouks. Cet évènement consacre l’entrée des Kalmouks dans l’imaginaire des Français, et les lie désormais, dans la conscience collective, aux Russes. Les Kalmouks ont la capacité, aux côtés des Cosaques étudiés par Charlotte Krauss (2007), de participer à la « couleur locale » des fictions à thème russe, afin de créer le cadre propice au développement du romanesque. Pourtant, l’un des premiers romans à représenter des Kalmouks précède très largement cette mode romanesque française : il s’agit de la seconde partie de Robinson Crusoé de Daniel Defoe, publié en 1719. Cette antériorité pose la question de la référentialité des personnages kalmouks : dépend-elle de savoirs préétablis, disponibles au moment de l’écriture pour les lecteurs et lectrices comme pour les auteurs ou autrices, ou faut-il considérer que la fiction participe aussi à la construction de références partagées ?

2Cet article propose ainsi, à partir de l’exemple des Kalmouks, d’interroger la catégorie de « personnages-référentiels » (Hamon, 1972, p. 95) pour tenter de préciser la manière dont une population fictionnelle contribue, ou non, à créer un « effet de réel » (Barthes, 1968). Il s’agit également de mesurer comment un peuple géographiquement et culturellement éloigné peut devenir, dans le temps long, une population fictionnelle. Dans le cadre limité de cette étude, j’emprunterai à dessein un corpus transséculaire français, à l’exception du Robinson Crusoé de Defoe. En effet, le cas français me semble emblématique d’un certain rapport à la Russie et aux peuples qui l’habitent, construit depuis l’Occident. La représentation des Kalmouks dans le roman russe et soviétique est sensiblement différente, dans la mesure où il s’agit cette fois d’un peuple culturellement éloigné, mais géographiquement proche, qui pose la question d’un possible exotisme de l’intérieur. Je montrerai d’abord que les Kalmouks peuvent à juste titre être considérés comme des personnages référentiels dans les fictions occidentales qui les mobilisent. J’identifierai ensuite ce qui me semble constituer deux limites à cette assertion. D’une part, il n’est pas toujours certain que les Kalmouks soient compris à l’aune de savoirs préétablis et partagés : on peut postuler que, dans certains cas, la fiction reçoit la mission de contribuer à l’élaboration de ces savoirs communs, créant ainsi un espace poreux entre littératures fictionnelles et non fictionnelles. D’autre part, il apparait à la lecture que la mention de Kalmouks, dans certaines fictions, peut contribuer à créer un effet déréalisant, un effet de fiction bien plus qu’un effet de réel. J’essaierai ainsi de déterminer les conditions dans lesquelles un tel déplacement peut avoir lieu.

Les Kalmouks dans les fictions européennes du xviiie au xxe siècle : des « personnages référentiels » au service d’un « effet de réel »

3Philippe Hamon définissait ainsi les « personnages-référentiels », catégorie amenée à une vaste postérité dans l’étude des personnages fictionnels :

Tous renvoient à un sens plein et fixe, immobilisé par une culture, et leur lisibilité dépend directement du degré de participation du lecteur à cette culture (ils doivent être appris et reconnus). Intégrés à un énoncé, ils serviront essentiellement « d’ancrage » référentiel en renvoyant au grand Texte de l’idéologie, des clichés, ou de la culture ; ils assureront donc ce que R. Barthes appelle ailleurs un « effet de réel » et, très souvent, participeront à la désignation automatique du héros (quoi qu’il fasse, le héros sera chevalier chez Chrétien de Troyes). (Hamon, 1972, p. 95)

4« Kalmouk » est un ethnonyme attesté par les dictionnaires de langue, qui ne proposent en général pas d’autre sens pour ce terme : on peut donc considérer que le mot « Kalmouk » possède, à partir du milieu du xviiie siècle, un « sens plein et fixe » qui renvoie à un consensus stable sur la désignation.

5C’est bien en tant qu’ethnonyme que les « Kalmouks » apparaissent dans la seconde partie de Robinson Crusoé en 1719 : l’affrontement avec les Kalmouks constitue la dernière épreuve qualifiante du héros avant son retour en Europe. Les Kalmouks y occupent la fonction d’opposants, l’une des fonctions fréquemment dévolues aux personnages secondaires dans les romans d’aventures : dans la postérité du roman de Defoe, « Kalmouks » pourra même constituer une sorte de désignation automatique pour des ennemis sauvages rencontrés dans les steppes d’Eurasie. Les personnages rencontrés par Robinson se signalent par leur altérité radicale, emblème d’un exotisme dont est friand le roman d’aventures. Après la traversée de la Chine et de la Sibérie, ils constituent l’ultime avatar des personnages orientaux convoqués par le roman. Ils représentent également une énigme que le lecteur, avec le héros narrateur, est invité à déchiffrer progressivement. Plusieurs hypothèses sur l’identité des opposants sont en effet tout d’abord avancées, avant que l’enquête d’un serviteur sibérien présent dans le groupe de Robinson ne conduise à une conclusion modalisée, par avance mise en doute par le propos du narrateur, qui affirme que l’énigme reste entière au moment de l’écriture :

en se fiant à leurs seuls habits, nous dit-il, il croyait qu’ils étaient des Tartares Kalmouks, ou qu’ils appartenaient à des hordes circassiennes, et qu’il devait y en avoir davantage dans le grand désert, bien qu’il n’ait jamais entendu dire qu’on en avait vu si loin vers le Nord auparavant. [only that by their Dress, he said, he believ’d them to be some Tartars of Kalmuck, or of the Circassian Hoords ; and that there must be more of them upon the great Desart, tho’ he never heard that any of them were seen so far North before.] (Defoe, 1719, p. 365-366, ma traduction)

6En ce début du xviiie siècle, le mécanisme d’identification ne semble pas reposer sur un savoir préalablement construit, qui aurait pu, dès la mention des arcs et des flèches que les opposants portent, les signaler comme de potentiels « Kalmouks », mais sur une dynamique propre au texte littéraire qui contribue à créer ces représentations et ces savoirs au fur et à mesure que progresse la lecture. La capacité à reconnaitre l’identité de ces personnages à leurs seuls habits manifeste que les personnages kalmouks ne se signalent ici que par leur extériorité. La confirmation de leur identité ne se fera qu’à titre posthume, après leur extermination par le groupe de Robinson : « nous étant approchés des morts, nous jugeâmes que c’étaient des Tartares [coming up to the dead, we could easely perceive they were Tartars] » (Defoe, 1719, p. 368, ma traduction). Les personnages kalmouks rencontrés par Robinson ne se laissent appréhender que par la matière inerte de leurs vêtements et de leurs corps morts. Ce constat peut s’expliquer doublement. Sur le plan éthique, il est vraisemblable que Defoe, qui condamne virulemment, dans ce roman, ceux qu’il considère comme des païens adorateurs d’idoles, n’ait pas formé le projet de leur accorder le statut de personnes. Sur le plan narratologique, on peut également penser que l’ambigüité du personnage-référentiel, ni tout à fait personnage, ni tout à fait personne, empêche de leur prêter des états mentaux, la subjectivation étant l’un des traits propres à la fiction (Cohn, [1999] 20013) : si Robinson accède paradoxalement au statut de personne, d’alter-ego susceptible d’être l’origine d’une parole, c’est parce qu’il est pleinement fictionnel et se détache du groupe de la population des sauvages anthropophages que le narrateur observe de loin.

7Dans les récits ultérieurs, les Kalmouks, confinés, en général, dans le rôle de personnages secondaires, servent bien « d’ancrage » référentiel : ils ont pour fonction de fournir des éléments de décor à des fictions à thème russe, produisant ainsi un « effet de réel », ou tout au moins de vraisemblance. Reuter insiste sur le rôle joué par les personnages pour produire « l’acceptabilité du texte : lisibilité ou non, cohérence ou non, vraisemblance ou non… » (Reuter, 1988, p. 7). La question est bien celle de sa réception : les personnages référentiels ont pour fonction de participer à la lisibilité du texte (Sorin, 1996), en proposant des points d’ancrage à l’activité interprétative du lecteur ou de la lectrice. Au xixe siècle, alors qu’encyclopédies, récits de voyage et ouvrages de vulgarisation ont contribué à diffuser des savoirs sur les Kalmouks, l’auteur de la fiction « à thème russe » puise dans des savoirs attestés et communs, qui lui permettent de situer l’histoire dans un contexte mobilisant du déjà-connu pour un lectorat familiarisé avec la figure du Kalmouk. Un dialogue se noue alors entre récits non fictionnels et fictionnels, les premiers servant de matériau pour l’élaboration de fictions d’aventures.

8Le roman-feuilleton La Russie rouge de Victor Tissot et Constant Améro, publié à la fin du siècle, à un moment où le type est désormais pleinement constitué, a plusieurs fois recours à des images associées aux Kalmouks pour installer le décor fictionnel. Ainsi en est-il de ce passage, dans lequel les héros ont réussi à fuir le convoi qui les emmenait au bagne en Sibérie4 et s’apprêtent à repasser la Volga d’Est en Ouest :

La kibitka n’était plus qu’à une faible distance du grand fleuve, lorsqu’un grand bruit, semblable à celui d’un tremblement de terre, se fit entendre sur la droite des fugitifs. Andreï et Fédor levèrent vivement la tête, comme des gens que le danger tient continuellement en éveil.

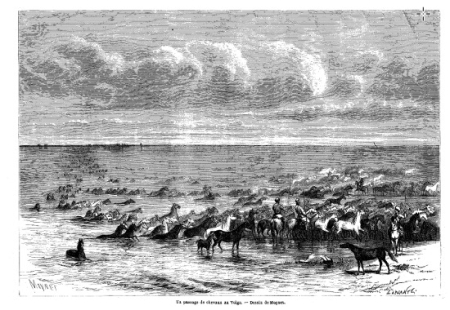

C’était un troupeau de dix à douze mille chevaux sauvages, que conduisaient vers le Volga5 des cavaliers armés de lances. Ils traversèrent le fleuve à la nage, déroulés sur une longue ligne, ne se séparant que lorsqu’ils perdaient pied. Arrivés à l’autre rive, ils hennissaient en se livrant à des gambades joyeuses et en secouant au soleil leurs longues crinières échevelées et ruisselantes d’eau.

— Ah ! s’écria tout à coup le cocher… J’aperçois Arcadi Pavlitch. Nous sommes arrivés !.. (Tissot et Améro, 1880, p. 326-327)

9L’épisode n’apporte rien à l’action. Les « joyeuses » gambades des chevaux contrastent même étrangement avec l’atmosphère tendue de l’épisode de fuite, puisque la jeune Anna se trouve, mourante, dans la kibitka. Le « grand bruit » mentionné dans la première phrase sert de diversion et permet un effet de retardement : l’évocation d’un « danger » est ensuite désamorcée par l’explication de la cause du bruit qui a pu inquiéter les passagers. L’action principale reprend avec le discours direct, qui permet l’entrée en scène d’Arcadi Pavlitch, personnage qui doit permettre au petit groupe de fugitifs de traverser le fleuve. La mention des troupeaux de chevaux conduits par les Kalmouks renvoie ici davantage à la description qu’à la narration : elle a pour fonction de participer à l’illusion référentielle pour nourrir l’imaginaire du lecteur. Elle permet de planter un décor, animé ici par le mouvement des chevaux. Or cette scène peut à juste titre être considérée comme un élément de culture commune en cette fin du xixe siècle. L’épisode figure en effet dans les récits de voyage que Dumas et Moynet ont publiés à la suite de leur voyage commun. L’écrivain lui consacre le numéro 41 du feuilleton du Monte-Cristo, qui raconte la traversée de la Volga par des « chevaux sauvages », l’un des divertissements que le prince Toumène donne à ses invités (Dumas, 1862 ; Dumas, 1864-1865). Le peintre en donne cette illustration, qui pouvait être convoquée à la lecture du texte de Tissot et Améro par les lecteurs et lectrices de la revue de voyages illustrés Le Tour du monde :

Fig. 1 : Jean-Pierre Moynet, « Le Volga », Le Tour du monde, 1867, p. 93. © Gallica, BnF

10Le divertissement donné aux célèbres voyageurs devient, dans l’espace du roman de Tissot et Améro, une scène de genre, susceptible de servir de cadre vraisemblable à une intrigue dans laquelle la Volga joue un rôle important, à la fois obstacle et protection pour les fugitifs.

11Une telle fonction descriptive, assignée aux personnages-référentiels que sont les Kalmouks, ne préjuge pas de leurs éventuelles fonctions internes à l’œuvre, qui viennent alors se combiner avec la fonction de représentation. Ils doivent certes être reconnus, mais aussi compris dans leur rôle propre à la fiction. Les Kalmouks sont tour à tour opposants ou adjuvants, selon la terminologie proposée par Greimas (1966, p. 172 sq). S’ils étaient des sauvages farouches sous la plume de Defoe, dans La Russie rouge, ils servent plutôt d’adjuvants. Un peu après avoir traversé la Volga, c’est dans une tente de Kalmouks que les héros trouvent refuge pour apporter les premiers soins à la jeune Anna.

La fiction au service d’une écriture du réel

12S’il est possible que certains lecteurs aient eu présents à l’esprit le récit de voyage de Dumas ou les illustrations de Moynet, on ne peut pour autant postuler que tout lecteur possède nécessairement des savoirs référentiels sur les Kalmouks avant de découvrir le roman de Tissot et Améro en 1879. Il serait pour le moins hasardeux de postuler que le savoir mobilisé dans le temps de la lecture est toujours un déjà-là : de nombreux cas incitent au contraire à penser que le savoir référentiel se construit aussi dans la fiction. Il y aurait alors une forte asymétrie entre création et réception. L’auteur de fiction, quand il n’a pas eu d’expérience personnelle susceptible de le confronter à des Kalmouks, puise dans le savoir disponible dans les littératures référentielles, qu’il copie ou parodie, mais rien ne permet d’affirmer que le lecteur ou la lectrice possède ce même savoir. Dans l’expérience de la lecture, l’œuvre de fiction contribue alors à définir le réel, à l’amener à l’existence, bien plus qu’elle ne l’imite : la frontière entre littérature fictionnelle et non fictionnelle s’estompe.

13Ce phénomène est particulièrement visible dans le cas du roman-feuilleton, publié dans la presse, dans une rubrique où se trouvent également publiés, tout au long du xixe siècle, des récits de voyage réels ou fictifs. Marie-Ève Thérenty a montré que divers mécanismes de transferts rendent « poreuse », dans l’espace du roman-feuilleton, la frontière entre « part fictionnelle » et « part d’actualité » et que « les territoires se chevauchent » (Thérenty, 2007, p. 127). La publication dans la presse de l’épisode de La Russie rouge que j’ai cité précédemment est à cet égard révélatrice. Voici ce que les lecteurs du Globe ont pu lire dans leur journal :

La kibitka n’était plus qu’à une faible distance du fleuve.

Tout à coup, un grand bruit, semblable à celui d’un tremblement de terre, se fit entendre sur la droite des fugitifs.

Andreï et Fédor levèrent vivement la tête, comme des gens que le danger tient continuellement en éveil.

C’était un troupeau de dix à douze mille chevaux sauvages, que conduisaient vers le Volga des cavaliers armés de lances.

Ils traversèrent le fleuve à la nage, déroulés sur une longue ligne, ne se séparant que lorsqu’ils perdaient pied. Arrivés à l’autre rive, ils hennissaient en se livrant à des gambades joyeuses et en secouant au soleil leurs longues crinières échevelées et ruisselantes d’eau.

L’élève du cheval est une des principales occupations des tribus kalmoukes. En hiver, les troupeaux abandonnent les steppes du Volga et descendent dans les plaines de la Kouma et du Manitsch, si riches en beaux pâturages.

Le kalmouk naît cavalier. Son berceau est une espèce de selle ; et dès qu’un enfant commence à se traîner, il monte sur un chien ou sur un mouton ; à trois ans, ses frères le prennent en croupe, à huit ans, il galope seul et, à douze ans, il dompte des chevaux sauvages.

— Ah ! j’aperçois Arcadi Pavlitch, dit tout à coup le cocher… Nous sommes arrivés !.. (Tissot et Améro, 1879, p. 3)

14La préoccupation descriptive se double ici d’une digression à vocation informative, comme en témoigne l’emploi du présent gnomique à partir de « L’élève du cheval est… ». La rupture de ton, très nette à la lecture, rompt la dynamique du récit. Elle signale le changement d’auctorialité et constitue une « cicatrice » (Compagnon, 1979, p. 32) laissée dans le texte par le mécanisme de la citation. Tissot et Améro empruntent à d’autres sources, peut-être au récit de voyage de Moynet où on pouvait lire :

L’élève du cheval est la principale occupation de la horde. […] Quand vient l’hiver, les Kalmouks abandonnent les steppes du Volga, et, passant ce fleuve, ils redescendent au sud, dans les plaines de la Kouma et du Manitsch où ils retrouvent des pâturages abondants. (Moynet, 1867, p. 94)

J’ai dit que le Kalmouk est cavalier dès le berceau. Le berceau du Kalmouk est un lit garni de cuir, dans lequel se trouve placé, entre les jambes de l’enfant, un morceau de bois sur lequel il est à cheval, comme un cavalier sur sa selle ; ce morceau de bois est creux, pour éviter à la mère le soin de défaire trop souvent les linges et les cuirs qui enveloppent son nourrisson. Le berceau est placé verticalement, suspendu à l’intérieur ou à l’extérieur de la tente. Aussitôt qu’il peut se traîner, l’enfant grimpe sur un mouton ou sur un chien ; quand il a trois ans, il monte en croupe avec ses frères ou ses amis plus âgés ; à huit ans, c’est un cavalier parfait ; à douze ans, il dompte des chevaux sauvages. (Moynet, 1867, p. 95)

15Le roman-feuilleton, genre journalistique, a vocation à produire des savoirs, ou tout au moins à les diffuser auprès d’un large public de lecteurs et de lectrices. En outre, genre de grande consommation, et donc d’intense production, le roman-feuilleton est en grande partie régi par le principe de la citation généralisée. Or le récit de voyage est un espace particulièrement propice à ces pillages joyeux : Le Tour du Monde de Charton apparait alors comme une exceptionnelle matrice de fictions. On pourra s’en convaincre avec ce second exemple, qui met en regard un récit de voyage attribué au peintre russe Vereschtchaguine et illustré de ses dessins, et un roman de Jules Verne :

Les nomades sont divisés en oulousses. Chaque oulousse se compose de plusieurs khotounes ou villages ambulants, changeant de place à volonté, et comptant plus ou moins de kibitkas, tendues l’une à côté de l’autre. Ce sont, pour ainsi dire des camps volants. (Vereschaguine [sic], 1868, p. 164)

Vers midi, les voyageurs rencontrèrent tout un clan de Kalmouks nomades, de ceux qui sont divisés en oulousses, comprenant plusieurs khotonnes. Ces khotonnes sont de véritables villages ambulants, composés d’un certain nombre de kibitkas ou tentes, qui vont se planter çà et là, tantôt dans la steppe, tantôt dans les vallées verdoyantes, tantôt sur le bord des cours d’eau, au gré des chefs. (Verne, 1883, p. 268-269)

16Dans le roman pour la jeunesse, la volonté informative contenue dans le roman-feuilleton se trouve encore renforcée. Jules Verne sélectionne dans Le Tour du Monde des savoirs qu’il transmet à ses jeunes lecteurs. Les Kalmouks ne constituent plus seulement une toile de fond, destinée à rendre vraisemblable le déplacement des personnages. Ils ne sont pas là pour donner une couleur locale à l’intrigue : l’intrigue est là pour permettre de montrer les couleurs des localités. Cette inversion conduit non seulement à emprunter des éléments stéréotypés au récit de voyage, mais à se conformer au genre dans ses finalités et ses moyens. Le romanesque est alors mis au service du projet éducatif, en récréant le lecteur pour accompagner agréablement ses découvertes géographiques.

17La notion de personnage-référentiel peut alors s’entendre en deux sens différents : si Philippe Hamon postulait que ces personnages permettaient de rendre l’histoire lisible en la dotant d’un cadre vraisemblable, on peut également considérer que certains personnages ont pour fonction de créer, grâce au caractère convenu et lisible d’intrigues stéréotypées, leur propre référentialité et de participer ainsi à la mise en circulation de savoirs qui ne sont pas nécessairement partagés avant la lecture.

18Dans les deux cas, le lien entre le personnage et la figure historique, sociale ou ethnique à laquelle il renvoie reste fort. Qu’il précède ou qu’il suive, dans la conscience du lecteur, la construction de la référence, le personnage est bien le signe qui renvoie à cet individu réel qu’il désigne. Celui-ci n’en reste pas moins un personnage de « banlieue », comme le montre Tiphaine Samoyault ([2008] 2013). Qu’ils traversent la Volga avec leurs chevaux ou qu’ils se présentent au regard depuis le bord de la route, les Kalmouks sont des personnages qu’on croise sans leur adresser la parole. Le roman apparait alors comme un « espace d’inclusion paradoxale : ses figures contribuent à achever un monde clos mais elles l’ouvrent aussi sur une donnée irrécupérable » (Samoyault, [2008] 2013, § 2). Personnages d’arrière-plan, secondaires et silencieux, réduits à leur seul nomadisme qui les rend par nature insaisissables, les Kalmouks constituent à bien des égards une telle donnée. Si leur relative notoriété et la fréquence des textes qui les mettent en scène participent à l’élaboration d’une représentation partagée au xixe siècle, il n’est pas certain qu’un lecteur contemporain, en lisant La Russie rouge, s’attarde à considérer la possibilité, pour ces Kalmouks à peine esquissés, d’exister hors de la fiction qui les produit. Cette appellation exotique, sortie de l’usage et des chroniques quotidiennes des journaux, devient aussi, dans un acte de communication différé, un marqueur spécifique de la fiction littéraire.

De l’effet de réel à l’effet de fiction

19La puissance exotique du mot lui-même, au fur et à mesure que s’estompent les savoirs mis en circulation dans une société donnée, peut être mise au service d’un effet déréalisant bien plus que d’un effet de réel. Le Kalmouk devient alors une figure esthétique ou symbolique, susceptible de produire ce qu’on pourrait appeler un effet de fiction, y compris dans des récits dont le genre appartient plutôt à la sphère non fictionnelle.

20La définition du « personnage-référentiel » proposée par Philippe Hamon suppose en effet que des savoirs largement partagés circulent, à un moment donné, dans une société donnée : or, si tel est probablement le cas en France au xixe siècle, ce n’est sans doute pas vrai dans l’Europe du début du xviiie siècle, celle qui découvre les aventures de Robinson, et ce n’est plus vrai à partir des années 1930, quand le souvenir des guerriers campés sur les Champs-Élysées ou de la petite troupe accueillie en 1883 au Jardin d’Acclimatation disparait de l’imaginaire collectif, à mesure qu’il est remplacé par les images de la jeune URSS. Le xxe siècle voit progressivement disparaitre les Kalmouks de la culture partagée en Occident. Il n’en subsiste plus qu’un halo diffus, porté par les fictions, qui en font un motif exotique, propice à donner un parfum d’aventure à toutes sortes de récits.

21La Russie rouge s’ouvre par la présentation d’un personnage kalmouk typique, ancien serf affranchi, qui fait la synthèse fictionnelle entre les types du Kalmouk, du Cosaque et du moujik, bien représentés dans les fictions russes du xixe siècle (Krauss, 2007). La belle Irina, personnage de femme-enfant, à la fois naïve et voluptueuse, apparait sous les traits d’une naïade au bain. Sa beauté est rehaussée par la laideur de son « baigneur » :

De sa main elle fit un signe, et une masse brune s’agita, faisant bruire l’eau à l’autre bout de l’étang.

Cette masse animée s’avança lentement vers elle, en nageant. C’était le baigneur de mademoiselle Irina : un affreux moujik se prêtant à tous ses caprices d’enfant gâté avec la docilité d’un gros chien. […]

Apollon est un Cosaque de la laide espèce, à face de Kalmouck6. Ses prunelles d’un noir de charbon remplissent presque un œil dont le blanc est strié de sang ; sa bouche lippue est entourée d’une barbe forte et rude, de longs cheveux se partagent sur son front et descendent derrière des oreilles duvetées, minces et longues, à travers lesquelles se joue la lumière. De son nez épaté, aux narines largement ouvertes, sort un souffle bruyant qui fait écumer l’eau vaseuse. Sa peau huileuse n’est même pas mouillée. Il montre une poitrine carrée et velue, des épaules taillées à angles droits, des bras nus musculeux et luisants, aux biceps énormes ; ses flancs ceints d’une serpillère incolore sont rebondis comme le ventre d’une baleine. […]

Nous devons dire qu’Apollon qui actuellement était âgé d’une quarantaine d’années, avait occupé dans la maison des Ivanoff l’office de fouetteur en titre de la nombreuse domesticité et des gens du village, jusqu’à l’abolition du servage, – qui date, comme on le sait, de 1861. (Tissot et Améro, 1879, p. 4-6)

22Le portrait qui est ici proposé du personnage, dont la puissance héroï-comique est renforcée par le prénom à contre-emploi qu’il porte, s’inscrit dans la parfaite continuité du type kalmouk tel qu’il s’est progressivement élaboré dans les récits historiques, les anecdotes, les chroniques, les romans ou les pièces de théâtre, tout au long du siècle. Présent dans le premier chapitre du roman, ce personnage a pour fonction d’installer une certaine couleur russe, plus ou moins en prise avec l’actualité. L’abolition du servage a ainsi pu constituer un évènement saillant, largement relayé et discuté dans la presse française. L’incise « comme on le sait » montre bien le savoir partagé que les auteurs sont en droit d’attendre de leurs lecteurs, ou qu’ils leur rappellent plaisamment, au cas où leur mémoire ferait défaut. Néanmoins, l’individualité conférée au personnage en fait également pleinement un personnage fictionnel, et non seulement l’individu anonyme d’une population à fonction de simple ancrage référentiel.

23Cette identification, à la fois référentielle et fictionnelle, perd très largement en netteté pour les lecteurs du siècle suivant. Or, au milieu du xxe siècle7, les amateurs de « romans roses » découvrent un personnage en tous points comparable à Apollon dans Aélys aux cheveux d’or (1954). Au tout début du récit, la fillette éponyme pénètre dans le « Vieux-Château », où elle rencontre un étrange garçon, accompagné d’un léopard et d’un serviteur inquiétant :

[…] quand cet être fut près d’elle et se pencha en prononçant tout bas quelques mots en une langue inconnue, quand, surtout, levant la tête, elle vit son visage d’un brun jaunâtre, au nez court, aux pommettes saillantes et des petits yeux noirs brillant d’une colère presque féroce, l’enfant se mit à trembler, pâlit, essaya en vain de jeter un cri qui s’étouffa dans sa gorge. […] Le Kalmouk franchit le seuil du salon et s’avança en sortant d’une de ses bottes un paquet de verges. La petite fille ouvrit plus grands encore ses beaux yeux qui s’emplissaient de stupéfaction et d’émoi. (Delly, 1954, p. 12-16)

24L’action ne se passe pas en Russie, mais dans un espace géographiquement non situé qui évoque les montagnes de l’Est de la France. Le « Kalmouk » qui intervient ici, dont l’apparence effrayante et le rôle de serviteur fouetteur renvoient au type construit au siècle précédent, a pour fonction de souligner l’excentricité mystérieuse de son maitre, le jeune prince qu’Aélys devra apprendre à aimer, car leurs parents les ont destinés l’un à l’autre avant de mourir. S’il est exotique, il dépare incontestablement dans une fiction qui n’a plus rien de russe et qui ne justifie donc la présence d’un personnage kalmouk ni au nom du vrai, ni au nom du vraisemblable. Le Kalmouk fait basculer le récit dans le mystère et participe à un décrochage référentiel, bien plus qu’il n’ancre le récit dans le réel.

25Dans Aélys aux cheveux d’or, la présence d’un Kalmouk produit un effet déréalisant qui fait glisser le récit vers le conte merveilleux, auquel il emprunte des motifs, des thèmes et des rôles. Le serviteur Kalmouk accentue l’effet de fiction, dans un roman qui exacerbe la fictionnalité. Au contraire, dans Les Russkoffs de Cavanna (1979), le surgissement du motif « kalmouk » participe à la mise en fiction du réel non fictionnel puisqu’il s’agit d’un récit autobiographique. Le romanesque y est néanmoins pleinement assumé par les références au roman d’aventures Michel Strogoff qui ponctuent le récit dès les premières pages. Les chapitres « Le marché aux esclaves », « Regarde de tous tes yeux, regarde ! », « Pour le tsar ! » ou « Le camp des Tartares » désignent explicitement ce roman comme intertexte privilégié. Cavanna assume une forte continuité avec les romans populaires et de jeunesse du siècle précédent, qui ont marqué son enfance. Avant de présenter les Russes qu’il a rencontrés au STO (Service du travail obligatoire), l’auteur interroge la manière dont la représentation du réel se construit dans la culture, et singulièrement la culture de jeunesse :

Les Russes. Pour moi, ça n’allait pas plus loin que Michel Strogoff, dévoré à dix ou onze ans dans une édition brochée, en fascicules, illustrée à foison de vieilles gravures sur bois, très noires, très fuligineuses et très fatiguées, d’un dessin précis et tourmenté, fascinant. Je me saoulais l’âme de noms de villes formidables, barbelés hérissés, s’entrechoquant sur la plaine infinie où, dans la rouge splendeur des incendies, galopaient les terribles cavaliers tartares : Nijni-Novgorod, Omsk, Tomsk, Tobolsk, Krasnoïarsk, Tchéliabinsk, Irkoutsk… (Cavanna, 1979, p. 108)

26L’auteur enchaine en citant pêle-mêle les romans de la comtesse de Ségur et son général Dourakine, l’interprétation par Elvire Popesco du Tovaritch de Jacques Deval en 1933, ou encore les premiers vers de « L’Expiation » de Hugo et « les cosaques harcelant la Grande-Armée » (Cavanna, 1979, p. 108), dont l’ombre s’étend sur le dernier chapitre, intitulé « La Bérézina ». Cet ensemble culturel hétéroclite, assez fidèle à la représentation dix-neuviémiste de la Russie, si l’on excepte Tovaritch, précède la description proprement dite des Russes, tels que Cavanna les découvre. Or les termes retenus participent d’un effet de fictionnalisation du réel, en faisant des Russes un type romanesque :

Les Russes ont de bonnes grosses joues rondes, pas toujours mais souvent, avec parfois des pommettes de Kalmouks et des yeux bridés, noirs comme des pépins de pomme, avec plus souvent des yeux bleus ou vert clair, ces yeux limpides sur ces pommettes mongoles ça vaut le déplacement. (Cavanna, 1979, p. 110)

27Ce qui vaut le déplacement, que l’auteur présente comme une épopée burlesque à travers l’Europe, est par nature ce qui est exotique. Le réel vient en quelque sorte confirmer le bien-fondé de la représentation antérieure, et place l’expérience du STO sous le signe du romanesque, que le récit autobiographique revendique et prolonge quelque quarante ans après les évènements narrés : le souvenir des aventures de jeunesse trouve à se dire dans une forme qui articule le lyrisme de l’émotion et le romanesque de l’aventure vécue à travers le prisme du roman de jeunesse.

*

28L’âge d’or des personnages kalmouks, dans les fictions françaises, est le xixe siècle. C’est aussi l’époque où des récits de voyages (Tellier 2022 ; 2023 ; 2025), publiés en français ou traduits depuis l’allemand, obtiennent de beaux succès dans la presse et en librairie. On observe alors une véritable circulation entre récits de voyage et fiction, que la forme du journal favorise tout particulièrement. Les lecteurs, lisant indifféremment des récits de voyage et des romans d’aventures, dont certains prennent la forme d’explorations géographiques, construisent une représentation singulière, qui emprunte indifféremment aux littératures fictionnelles et non fictionnelles. Le personnage kalmouk, dans la fiction, reçoit souvent la mission d’habiter silencieusement la toile de fond sur laquelle se jouent les aventures des personnages principaux, mais il peut également participer à l’élaboration de savoirs référentiels partagés, prolongeant ainsi l’effet produit par le surgissement des Kalmouks, dans les dernières lignes de Robinson Crusoé, au début du xviiie siècle, deux ans avant leur entrée dans le Dictionnaire de Trévoux. Au mitan du xxe siècle, le peuple kalmouk n’occupe plus, en revanche, la scène de la littérature référentielle. L’Occident voit alors dans l’Union soviétique un nouvel État, qui estompe le folklore tissé au siècle précédent. Les surgissements fugaces de personnages kalmouks, souvent inscrits dans des filiations romanesques qui les rattachent au paradigme des fictions russes du xixe siècle, servent alors à produire un effet déréalisant, qui accentue ou suscite la dimension fictionnelle des textes où ils prennent place.