Rentiers et fantômes : la figure du riche oisif dans la nouvelle fantastique après 1900

1Dans La Maison d’Âpre-Vent (Bleak House, 1853), Dickens écrit :

Mme Rouncewell a adopté cette opinion parce qu’elle considère qu’une famille jouissant d’une telle ancienneté et d’une telle importance a droit à son fantôme. Elle tient un fantôme pour l’un des privilèges des classes supérieures, pour une distinction élégante à laquelle ne sauraient prétendre les gens du commun. (Dickens, [1853] 1979, p. 114.)

2Cette citation nous permet d’entrer dans le vif du sujet, en nous rappelant l’étroite association, dans l’Angleterre du xixe siècle, entre les classes supérieures et la figure du fantôme. C’est une idée qui se retrouve notamment chez Jerome K. Jerome (Veillées fantômes) et chez Henry James, et qui nous fournit un point de départ pour notre enquête sur la présence des rentiers dans la nouvelle fantastique.

3Notre postulat initial est que les personnages de rentiers sont particulièrement abondants dans la nouvelle fantastique du xixe siècle, qui se déroule souvent dans un milieu très privilégié. De fait, il suffit d’évoquer certaines des nouvelles les plus célèbres du canon de la littérature fantastique du xixe pour s’aviser que le rentier y tient une place souvent centrale. Certaines des nouvelles les plus fantastiques d’Edgar Allan Poe, telles « Metzengerstein » (1832), « Bérénice » (1835), « Ligeia » (1838) et « La Chute de la maison Usher » (1839), mettent en scène des personnages très riches et sans profession spécifiée ; « William Wilson » (1839) se déroule quant à elle dans un milieu manifestement privilégié. De la même façon, dans « Le Horla » (1887) et « Qui sait ? » (1890), deux des nouvelles fantastiques les plus célèbres de Guy de Maupassant, le narrateur est riche, voyage librement et a de nombreux domestiques. Chez Henry James, on pensera notamment à « Owen Wingrave » (1892) et au « Tour d’écrou » (1898), nouvelles qui se déroulent dans un milieu privilégié, comme bien souvent chez cet auteur.

4Notre corpus compte environ 400 nouvelles fantastiques de nombreux pays différents1, mais inégalement réparties entre les décennies considérées, de 1900 à 2020. Les nouvelles du corpus sont toutes parues dans des anthologies ou dans des recueils de nouvelles ; nous n’avons pas consulté de nouvelles parues uniquement en revues, partant du principe que les nouvelles fantastiques ayant une importance du point de vue de l’histoire littéraire finissent toujours par paraître en recueil ou en anthologie.

5Un problème de méthodologie auquel nous avons été confronté est la nécessité d’adopter une approche différente pour la période avant 1970 et pour la période récente : avant 1970, les grandes anthologies fantastiques classiques2 garantissent une grande diversité au niveau des auteurs ; après 1970, le nombre d’auteurs représentés est bien moindre, avec un choix largement tributaire des goûts et des lectures personnelles du chercheur. Dans un premier temps, ces cinquante dernières années (1970-2020) ont été marquées, dans notre travail, par une surreprésentation de quelques auteurs, notamment Stephen King, Georges-Olivier Châteaureynaud et Mélanie Fazi, c’est-à-dire des auteurs qui sont généralement considérés comme des noms importants dans le genre fantastique3. Pour pallier cette anomalie, nous avons ensuite consulté la principale anthologie fantastique récente de langue française, les Territoires de l’inquiétude d’Alain Dorémieux (1991-1996). Mais ce choix n’est pas non plus optimal car les neuf volumes de cette anthologie ne contiennent que des textes d’auteurs francophones ou anglo-saxons, ne permettant pas d’atteindre la diversité de la période précédente, qui contenait des textes russes, italiens, sud-américains, etc.

6La démarche n’a donc pas été tout à fait homogène, se heurtant à certaines limites matérielles et présentant des lacunes inévitables : certains auteurs fantastiques tels que Friedebert Tuglas, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Richard Matheson et Clive Barker n’ont pas été entièrement dépouillés, mais compte tenu du nombre conséquent de nouvelles pour chaque décennie considérée, il paraît probable que la tendance générale dévoilée ci-dessous serait restée la même dans tous les cas, voire aurait été accentuée.

Problèmes de définitions : le fantastique et les rentiers

7En ce qui concerne le fantastique, nous n’adopterons pas la définition de Tzvetan Todorov4, trop restrictive, mais plutôt celle de Roger Caillois dans son Anthologie du fantastique (1966). Caillois oppose le féerique (catégorie correspondant à ce qu’on appelle aujourd’hui plutôt « merveilleux » ou « fantasy »), où le surnaturel « fait partie de l’ordre des choses » (Caillois, 1966, p. 6), et le fantastique où « le surnaturel apparaît comme une rupture de la cohérence universelle » (p. 9). C’est ce caractère de rupture qui est essentiel pour évoquer le fantastique, et le critère secondaire de l’hésitation, sur lequel insiste tant Todorov dans son Introduction à la littérature fantastique, ne s’applique pas à un très grand nombre d’œuvres fantastiques, et ne sera donc pas utile pour notre propos.

8Nous exclurons par ailleurs du champ de notre étude le « fantastique expliqué » qu’on trouve abondamment par exemple dans la série des Harry Dickson de Jean Ray, ou dans la célèbre nouvelle de Wilhelm Jensen « Gradiva », même si cette dernière passe pour un classique du fantastique allemand et offre un bel exemple de rentier qui se présente comme archéologue mais ne travaille en réalité pas vraiment.

9Le terme clé de notre travail est bien sûr celui de « rentier », dont le Trésor de la Langue française donne la définition suivante : « Celui, celle qui a des revenus suffisants pour vivre sans travailler ». Dans cet article, pour tenir compte du fait que l’auteur n’évoque généralement pas les revenus précis de ses personnages, et que l’indétermination de la profession de ces derniers n’implique pas nécessairement qu’ils n’en aient pas, nous considérerons plutôt comme « rentier » tout personnage riche dont l’occupation professionnelle n’est pas précisée et dont le lecteur sait ou suppose que sa richesse vient d’un héritage ou de rentes.

10Ce terme de « rentier » évoque surtout des états anciens de la société, mais il est réapparu ces dernières années dans le discours journalistique, qui, à propos de la France, évoque parfois le « retour à une société de rentiers5 », et surtout dans le discours sociologique et économique. Parmi de nombreux exemples, citons au moins Le Capitalisme de rente d’Ahmed Henni, qui explore les modalités des rentes modernes et parle d’une « intensification des dynamiques rentières » (Henni, 2012, p. 8), et surtout Le Pouvoir des rentiers – Essai sur l’histoire de la rente et des rentiers des origines à nos jours, de Smaïl Goumeziane. Dans cet essai, Goumeziane analyse l’évolution du statut des rentiers et souligne leur prolifération à partir de la fin du xxe siècle. Le passage suivant, en particulier, éclairera également notre travail de recensement des rentiers dans la nouvelle fantastique, et l’évolution qu’il fera apparaître après 1900 :

À partir du début du xxe siècle, les rentiers disparaissaient plus ou moins totalement de la scène économique et scientifique mondiale. Et l’on se mit à rêver de la victoire définitive des profits et des salaires sur la rente, des patrons et des ouvriers sur les rentiers.

Grave erreur. Keynes, au lendemain de la crise de 1929, ne cessera d’attirer l’attention sur ce fait : les rentiers étaient toujours là, mais ils avaient changé de terrain. Désormais, ils utilisaient leurs patrimoines à des fins de spéculation sur les marchés financiers. Et, comme toujours, ils mettaient le système économique en difficulté. Loin de mourir, les rentiers s’étaient métamorphosés. (Goumeziane, 2003, p. 12)

11Pour Goumeziane, on peut même dire que « le xxie siècle est le siècle des rentiers » (p. 14) :

Il est désormais très loin le temps où les rentiers se résumaient presque exclusivement aux propriétaires fonciers, et à quelques usuriers, pourchassés comme tels par les religions jusqu’à ce que l’usure change de nom pour s’appeler l’intérêt. Ceux-là avaient alors le monopole social de la rente. Les rentiers sont dorénavant partout, et se multiplient sous différentes formes au fur et à mesure de l’expansion du capitalisme patrimonial. (p. 136-137)

12Thomas Piketty, dans Le Capital au xxie siècle (2013), évoque lui aussi la question des rentiers, et rejoint en grande partie l’analyse de Goumeziane. Il analyse en particulier, dans les chapitres qui nous intéressent, le rapport entre les revenus issus du capital hérité et les revenus du travail, et constate que ce rapport, très favorable au capital hérité tout au long du xixe siècle, avant de l’être beaucoup moins à partir de 1914, commence progressivement, en ce début de xxie siècle, à retrouver les niveaux de la fin du xixe, ce qui ne laisse pas de soulever de graves problèmes économiques et sociaux. De façon intéressante pour notre propos, Piketty appuie également sa réflexion sur de nombreux exemples littéraires (avec le fameux « dilemme de Rastignac », par exemple, voir Piketty, 2013, p. 640-650) :

[P]ersonne aujourd’hui ne mettrait en scène à chaque coin de rue des patrimoines de 30 millions d’euros, à la façon de Balzac, de Jane Austen ou de Henry James. Ce ne sont pas seulement les références monétaires explicites qui ont disparu de la littérature, après que l’inflation a brouillé tous les repères anciens : les rentiers eux-mêmes en sont sortis, et avec leur départ c’est toute la représentation sociale de l’inégalité qui a été renouvelée. Dans la littérature et la fiction contemporaines, les inégalités entre groupes sociaux apparaissent presque exclusivement sous la forme des disparités face au travail, aux salaires, aux qualifications. Une société structurée par la hiérarchie des patrimoines a été remplacée par une structuration presque entièrement fondée sur la hiérarchie du travail et du capital humain. (Piketty, 2013, p. 667)

13Piketty fait en tout cas lui aussi le constat que, malgré leur quasi-absence dans la littérature, les rentiers sont loin d’avoir disparu, et que « la fin de l’héritage n’a pas eu lieu ». En réalité, seule « la répartition du capital hérité a changé » : « nous sommes passés d’une société avec un petit nombre de gros rentiers à une société avec un beaucoup plus grand nombre de rentiers moins gros : une société de petits rentiers, en quelque sorte » (p. 669).

14À des fins de simplification de notre propos, nous adopterons dans la suite de cet article le syntagme « rentiers fantastiques » pour désigner les rentiers figurant dans des nouvelles fantastiques, et le syntagme « nouvelles à rentiers » pour désigner des nouvelles dans lesquelles apparaissent un ou plusieurs rentiers.

Typologie des rentiers fantastiques

15Nous avons déterminé en première approximation quatre catégories de nouvelles à rentiers. Dans la catégorie 1, le personnage principal est un rentier. Il s’agit alors le plus souvent d’un riche oisif qui est confronté à l’irruption du surnaturel, comme dans « Qui sait ? » de Maupassant (hors corpus), ou bien d’un spécialiste du surnaturel, enquêteur ou « détective de l’étrange », qui ne semble pas exercer de profession tout en jouissant manifestement de moyens illimités. Dans la catégorie 2, l’antagoniste est un « rentier surnaturel » : citons à cet égard l’exemple, hors corpus mais particulièrement éloquent, du comte Dracula dans le roman de Bram Stoker. La catégorie 3 correspond aux nouvelles dans lesquelles le rentier est un personnage secondaire, et où, en corollaire, la richesse du personnage est moins mise en avant par l’auteur. La catégorie 4 est constituée des cas-limites, par exemple lorsque le narrateur ou le protagoniste est probablement un riche oisif, comme semblent par exemple l’indiquer ses voyages, son train de vie dispendieux, son absence de métier, etc., mais sans que le lecteur en ait une preuve irréfutable. Le cas des nouvelles se déroulant dans un milieu très privilégié mais sans rentier clairement désigné s’inscrira également dans cette catégorie.

16Les catégories 1 et 3 sont de loin les plus nombreuses. La catégorie 2, correspondant au cas où l’antagoniste surnaturel se trouve être rentier, n’offre que des exemples rares, quoique notables, dans le genre de la nouvelle : on trouve un certain nombre de rentiers maléfiques chez Montague R. James, par exemple, et un exemple plus célèbre est le sorcier Joseph Curwen dans la nouvelle de Lovecraft « L’Affaire Charles Dexter Ward » (1941).

D’où vient leur fortune ?

17Les rentiers fantastiques peuvent également être typologisés en fonction de l’origine de leur fortune. Le plus souvent, conformément à la figure dominante du rentier propriétaire foncier, il s’agit d’une fortune immobilière, acquise notamment par héritage. Nombre de nos auteurs s’intéressent de près à ce type de fortune, à l’instar de Henry James dans « Le Coin charmant », 1908) :

[…] la valeur de cette paire d’immeubles représentait l’essentiel de son capital, produisant, ces dernières années, un revenu consistant en leurs loyers respectifs, lesquels n’avaient jamais été […] piteusement modiques. Il pouvait vivre en Europe, comme il en avait l’habitude, sur le produit de ces baux new-yorkais florissants […]. (James, 2011, p. 1033)

18Dans la première moitié du xxe siècle, ce motif de l’héritage est un topos très courant dans les nouvelles fantastiques : on le retrouve par exemple chez Montague R. James6 et chez William Hope Hodgson, pour ne citer que deux auteurs chez qui abondent les histoires de maisons hantées qui se trouvent être également des maisons héritées :

Wentworth, un de mes amis, avait récemment fait un héritage plutôt inattendu, qui consistait en une vaste propriété et un manoir, situé à environ un mile et demi du village de Korunton. L’endroit se nomme Gannington Manor et était resté inhabité depuis un grand nombre d’années. C’est souvent le cas avec des maisons qui ont la réputation d’être « hantées ». (Hodgson, [1910] 1982, p. 46)

19Dans d’autres cas, sans qu’il y ait forcément héritage, le personnage est rentier parce que sa famille est très riche et lui a assuré une rente financière. Le narrateur de la nouvelle de Georges-Olivier Châteaureynaud « Le Jeune Homme au saxophone » (1987) explique ainsi : « J’aurais pu naître pauvre : ma vie aurait été un enfer. Mais mes parents m’avaient laissé des actions. » (Châteaureynaud, 1993, p. 381) Dans cette nouvelle, le terme « actions » est d’ailleurs largement ironique, le narrateur insistant justement sur sa passivité, sa tendance à l’inaction, comme chez bien des héros fantastiques châteaureynaldiens.

20Parfois, la fortune du personnage est d’origine indéterminée, le narrateur ne la précise pas :

La propriété convenait parfaitement à Lander qui était ou, mieux, qui aurait aimé être romancier : c’était là une ambition tout ensemble banale et malheureuse ; mais, grâce à Dieu, il disposait d’une fortune personnelle qui lui permettait d’attendre les événements. (Wakefield, « Les Garde-frontières » [The Frontier Guards], [1929] 1996, p. 887)

21On a là un bel exemple de ce que nous appellerons une « profession-couverture » : le personnage est un faux écrivain mais un vrai rentier, comme on pourra trouver de « faux archéologues » dans d’autres nouvelles, telle « A Descent into Egypt » d’Algernon Blackwood (1914).

22Plus rarement, l’enrichissement du personnage est lui-même d’origine surnaturelle. C’est le cas dans la célèbre nouvelle de Dino Buzzati, « Le Veston ensorcelé » (La Giacca stregata, 1966), où le narrateur acquiert un veston qui produit par magie un nombre illimité de billets de banque. La « rente » constitue ici l’élément surnaturel du récit, et donc la source à la fois de la richesse et de l’angoisse fantastique du personnage :

Cette nuit-là je ne réussis pas à fermer l’œil. Était-ce le pressentiment d’un danger ? Ou la conscience tourmentée de l’homme qui obtient sans l’avoir méritée une fabuleuse fortune ? […] Tout conspirait pour me démontrer que, sans le savoir, j’avais fait un pacte avec le démon. [Quella notte non riuscii a chiudere occhio. Era il presentimento di un pericolo ? O la tormentata coscienza di chi ottiene senza meriti una favolosa fortuna ? […] Tutto dunque congiurava a dimostrarmi che, senza saperlo, io avevo stretto un patto col demonio.] (Buzzati, 1966, trad. [1966] 2019, p. 164-165)

Pourquoi tant de rentiers fantastiques ?

23Cette tentative de catégorisation des rentiers fantastiques nous amène nécessairement à nous demander la raison du succès de cette figure restée longtemps prototypique dans le genre qui nous intéresse ici. On peut d’emblée remarquer, avant d’aborder ci-dessous quelques motifs littéraires que les auteurs associent volontiers aux personnages de rentiers fantastiques, que les vieilles bâtisses ayant une riche histoire sont traditionnellement un lieu privilégié des histoires de fantômes, or ces vieilles bâtisses sont naturellement détenues par une élite financière. On en revient à la citation liminaire de Dickens, où Mme Rouncewell fait un lien explicite entre patrimoine immobilier et présence surnaturelle.

24Par ailleurs, au début du xxe siècle sont apparus de nombreux personnages se livrant activement à une enquête fantastique, par contraste avec les personnages des nouvelles du xixe, qui avaient tendance à subir passivement les hantises et les agressions surnaturelles. Or ce type d’enquête fantastique requiert temps et moyens, pour réaliser des voyages, acquérir des livres rares, etc. Deux possibilités s’offrent dès lors aux auteurs de tels récits : leurs héros enquêteurs peuvent être des universitaires dont les recherches et aventures sont subventionnées par leur université (type de personnage présent chez Montague R. James et Lovecraft, entre autres ; chez James en particulier, les protagonistes se servent fréquemment du patrimoine de leur institution universitaire de tutelle pour enquêter sur les phénomènes surnaturels auxquels ils sont confrontés) ; ou bien ils peuvent être des rentiers, auquel cas l’auteur se sert de leur statut pour renforcer le contraste dramatique entre un rentier riche et puissant et une menace surnaturelle contre laquelle il est démuni, malgré sa position sociale a priori enviable. C’est assez fréquemment le cas chez Jean-Louis Bouquet et Georges-Olivier Châteaureynaud, par exemple.

Résultats du comptage

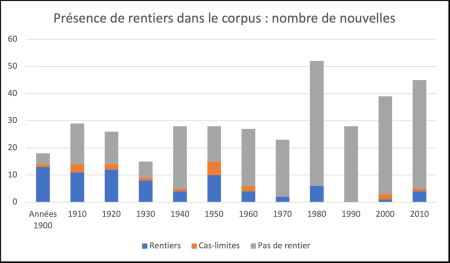

25Mes résultats essentiels tiennent dans deux graphiques. Le premier indique le nombre de nouvelles fantastiques de mon corpus par décennie, en distinguant pour chaque décennie les nouvelles où figurent un ou plusieurs rentiers (en bleu), les cas-limites de la catégorie 4 (en orange) et les nouvelles sans rentiers (en gris). On constate une nette baisse du nombre de rentiers à partir des années 1940 ou 1960 : on peut hésiter entre ces deux dates puisque les nouvelles fantastiques des années 1950 sont assez riches en rentiers. Idéalement, ce comptage pourrait être affiné par la lecture d’un plus grand nombre de nouvelles.

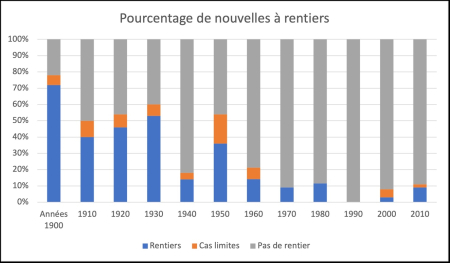

26Le deuxième graphique est peut-être plus éloquent car il présente les données sous forme de pourcentages, et rend encore plus prégnante l’opposition entre la période 1900-1950 et la période 1950-2010.

27Nos résultats nous permettent également de proposer un pourcentage pour les auteurs les mieux représentés dans notre corpus. Ainsi, l’œuvre fantastique de Montague R. James (1862-1936) contient 56 % de nouvelles à rentiers, celle de Lovecraft (1890-1937) 23 % (il y a très peu de rentiers dans les nouvelles du cycle de Cthulhu, à l’exception notable de « L’Affaire Charles Dexter Ward », mais ses nouvelles de jeunesse, avant 1927 pour l’essentiel, en contiennent un certain nombre), celle d’Edith Wharton (1862-1937) 75 %, tandis que le taux de personnages de rentiers chez les auteurs ayant pratiqué le sous-genre des « détectives de l’étrange » (Blackwood, Quinn et Hodgson) atteint 80 % (voire 100 % si l’on considère les détectives eux-mêmes comme des rentiers). À partir de la seconde moitié du xxe siècle, alors que les auteurs fantastiques anglo-saxons, en particulier, se détournent tout à fait du stéréotype du rentier en abandonnant l’histoire de fantômes classique, seuls certains fantastiqueurs français présentent un taux de rentiers importants : Jean-Louis Bouquet (1898-1978) se situe à 42 % (+ 31 % de cas-limites), André Pieyre de Mandiargues (1909-1991) à 44 % (sur deux recueils dépouillés seulement), Georges-Olivier Châteaureynaud (1947-) à 20 % (+ 4 % de cas-limites), alors que Mélanie Fazi (1976-), qui pratique un fantastique beaucoup plus influencé par les auteurs anglo-saxons récents (notamment Lisa Tuttle et Poppy Z. Brite), n’est qu’à 3 %.

Motifs associés à la figure du rentier

28Un certain nombre de topoï se retrouvent fréquemment dans notre corpus en lien avec la figure du riche oisif. Le plus évident est le topos de la maison hantée, ou plus généralement du bâtiment hanté : c’est un motif essentiel chez un certain nombre d’auteurs (majoritairement anglo-saxons) de notre corpus, en particulier Edith Wharton, avec « Afterward » (1910), « Kerfol » (1916) et « Mr Jones » (1928), Herbert Russell Wakefield avec « Les Garde-frontières » (1929) et les auteurs apparentés au pulp, William Hope Hodgson et Seabury Quinn en première ligne. Ce topos de la maison hantée est central également dans la célèbre nouvelle de Henry James « Le Coin charmant » (1908).

29Les rentiers ne sont cependant pas nécessairement attachés à un lieu fixe. Leur argent leur permet de voyager, en particulier dans des contrées exotiques, et d’entrer en contact avec des entités ou des connaissances dangereuses ou interdites. Cet aspect se rencontre en particulier dans les nouvelles de l’époque coloniale, ou chez des auteurs influencés par la littérature pulp, tels Lovecraft et Seabury Quinn. Il peut se combiner avec le topos des antiquités et des objets magiques, thème très présent chez Montague R. James (« The Mezzotint », 1904), Seabury Quinn là encore (« The Devil’s rosary », 1929), et Jean-Louis Bouquet (« Assirata ou le miroir enchanté », 1951).

30Le rentier se caractérise bien souvent par des mœurs étonnantes ou scandaleuses, qui le classent en dehors du monde social commun. C’est déjà le cas de « Metzengerstein » chez Poe (1832), et au xxe siècle, parmi de nombreux exemples, dans « L’Affaire Charles Dexter Ward » de Lovecraft (1941) ou dans « Alouqa ou la comédie des morts » de Jean-Louis Bouquet (1951).

31Le motif du livre maudit, quant à lui, est courant dans le genre fantastique de manière générale, mais de façon encore plus prégnante dans les nouvelles qui évoquent des rentiers, ces derniers possédant bien souvent des bibliothèques riches d’ouvrages occultes. On trouve en particulier des descriptions de bibliothèques et d’ouvrages ésotériques chez Montague R. James et Lovecraft, puis plus récemment chez Anders Fager, dont plusieurs personnages clés, dans le cycle post-lovecraftien des Cultes suédois (voir Carayol, 2021), sont des occultistes exerçant un métier en lien avec le livre, tel que bibliothécaire ou antiquaire.

32Il convient ici de faire une place particulière à la figure du « détective de l’étrange », présente dans notre corpus avec Jules de Grandin (sous la plume de Seabury Quinn), John Silence (Algernon Blackwood), Carnacki (William Hope Hodgson). Les trois auteurs en question, adeptes de ce sous-genre du fantastique très en vogue dans la première moitié du xxe siècle, pratiquaient une sorte de mariage du fantastique et du feuilleton (avec un aspect pulp très prononcé, sauf chez Blackwood dont l’ambition littéraire est supérieure), dans une atmosphère d’aisance financière évidente : on trouve ainsi plusieurs indices de richesse chez Carnacki, John Silence (qui met à la disposition de ses clients des logements temporaires pendant qu’il va travailler chez eux pour déterminer la source de la hantise…) et Jules de Grandin. Tous trois ne semblent par ailleurs pas avoir de profession rémunératrice en dehors de leur activité de « détective de l’étrange » ; Jules de Grandin est certes censé exercer la profession de médecin, mais en réalité il parcourt le monde sans se soucier de pratiquer la médecine. Par ailleurs, ces trois personnages sont fréquemment confrontés à des hommes richissimes, propriétaires de demeures hantées ou représentant le méchant de l’histoire. L’exemple prototypique en serait la nouvelle de Quinn « The House without a mirror » (1929), où Jules de Grandin intervient dans le contexte d’une vengeance terrible entre deux hommes richissimes.

33Il va sans dire que chacun des auteurs de notre corpus, ou tout du moins chacun de ceux qui évoquent fréquemment des rentiers dans leurs nouvelles, exploite la figure du riche oisif d’une façon bien spécifique, avec une forte variation au niveau des motifs associés, une insistance plus ou moins grande sur les considérations sociales, et une appétence plus ou moins évidente pour la description d’un milieu très privilégié. Il serait intéressant, en particulier, de comparer la façon dont Edith Wharton se sert des personnages de rentiers pour mettre les rapports sociaux au cœur de son écriture du fantastique7, l’apparente fascination de Jean-Louis Bouquet pour les milieux sociaux privilégiés et la manifestation de leur pouvoir (qui s’exprime notamment par des détours surnaturels8), et l’importance de l’argent chez Georges-Olivier Châteaureynaud, qui semble faire de l’état de rentier une condition fantastique par excellence, où l’extraordinaire devient possible9. Tout cela nous emmènerait cependant trop loin par rapport à la perspective adoptée dans le présent article.

*

34Nos recherches ont mis en lumière la diversité des utilisations faites par les auteurs fantastiques de la figure du rentier, et surtout la brusque chute de popularité de ce stéréotype dans la nouvelle à compter des années 1960. Le « style démographique » du fantastique, pour reprendre l’expression de Françoise Lavocat10, semble donc avoir connu une nette évolution dans la seconde moitié du xxe siècle, évolution qui s’explique sans doute par au moins quatre faits concomitants : le changement de statut du genre fantastique, devenu plus populaire et qui a donc pu s’adapter à son public, reléguant la figure du rentier à l’arrière-plan (explication relevant de la sociologie de la littérature) ; l’usure d’un topos hérité de la littérature gothique et copieusement exploré jusqu’au début du xxe siècle ; l’influence d’un fantastique plus horrifique, de tradition essentiellement étatsunienne et d’où le rentier est quasiment absent, à partir des années 70 (explications relevant de l’histoire littéraire) ; l’impression que le rentier est une figure désuète, sans pertinence sociale dans les dernières décennies, même si cette idée est battue en brèche par les économistes cités au début de notre article.

35La figure du riche oisif a été un topos fantastique très présent jusque dans les années 1950, avant de ne plus subsister qu’à l’état de vestige, chez des auteurs souvent attachés à la perpétuation d’une certaine tradition fantastique (Jean-Louis Bouquet, Georges-Olivier Châteaureynaud). Il serait intéressant, pour étudier la spécificité générique de cette figure, de comparer le nombre et l’évolution de nos « rentiers fantastiques » avec la présence de rentiers dans la littérature générale.