Vermine-fils, singe-orateur et autres dragons verts : métamorphoses du triangle satirique chez Kafka

1La satire littéraire a longtemps été définie par un objectif et des procédés qui l’instituent en genre ou en mode d’orientation politique et morale. Elle vise, par différents procédés plus ou moins comiques, à dénoncer les travers d’un individu représentatif d’un type ou d’une communauté, ou à mettre au jour les valeurs réputées négatives d’un groupe social qui contreviennent tantôt aux normes usuelles, tantôt à des valeurs estimées plus hautes. De la dérision à la caricature, en passant par la scénette animée, l’invective, la parodie, l’inversion ou l’ironie, la satire moque un « ils » ou un « vous » (quand elle est directement adressée), construisant par ricochet et inversion un « je », le satiriste, et un « nous », les lecteurs tiers, qui, aptes à la connivence avec le « je », deviennent les complices garants de la critique émise.

2La satire moderne, en « mauvais genre » (Duval et Saïda, 2008), vient miner voire renverser ces partages et ces hiérarchies – déjà souvent brouillés dans la satire classique, comme en témoignent de nombreux articles de ce numéro. Kafka n’est pas en reste, tant son usage fréquent de procédés typiquement satiriques laisse pourtant ouverte une interrogation quant à la possible insertion de l’écrivain dans la sphère de la satire. Ayant « pris toutes les dispositions concevables pour faire obstacle à l’interprétation de ses textes » (Benjamin, [1934] 2000, p. 430), Kafka, par son recours à une zoomorphie récurrente souvent retournée sur lui-même, métamorphose radicalement la structure énonciative triangulaire de la satire, en en poussant à bout les ressources et en en ruinant la visée. L’humour était déjà présent, et même central, sous de multiples formes, dans la satire ancienne. Rebattant les cartes, le romantisme, au dix-neuvième siècle, a cependant tendance à les opposer ; la pratique de Kafka s’insère dans cette redistribution. Il rejoint donc ce que Jonathan Pollock englobe sous le terme d’« humour », plus « opaque » que le trait d’esprit ou la satire : l’humour ruine « nos critères de jugement » et rend indiscernables les « valeurs communes » qui relient au contraire l’ironiste et son public dans une même « vision du monde » ; l’humoriste dès lors surprend et joue du paradoxe, en répandant ses « humeurs » (Pollock, 2002, p. 112 et 84).

3De fait, vermine tenace (La Métamorphose)1, cheval galopant sans tête (« Désir de devenir un Indien »), singe parlant fesses à l’air (« Rapport pour une académie »), chèvres à barbiches en concile comme des médecins juifs (lettre envoyée de la ferme de Zürau2), chien ou cheval étudiant la loi juridique, talmudique ou cynique (« Recherches d’un chien » ; Bucéphale dans « Le Nouvel Avocat »), créature sur le qui-vive dormant un rat entre les dents ( « Le Terrier »), cheval carnivore dévorant un bœuf vivant ( « Un vieux feuillet »), humain en proie à la « toux du loup3 » (« Souvenir du chemin de fer de Kalda »), il ne peut être question d’aborder l’ensemble des zoomorphies kafkaesques, souvent aussi drôles que cruelles, et qui ne sont que parfois satiriques. Retenons que pour le diariste, « la délimitation forte des corps humains est effrayante » et qu’il se demande ce qui peut bien l’unir « à ces corps bien délimités, qui parlent, et clignent des yeux » (Kafka, [octobre 1921] 2020, p. 759 et 758)4. L’objet de l’interrogation de Kafka n’est pas ce qui nous constitue en tant qu’humains : c’est, autant que la petite bourgeoisie de Prague, la famille, le judaïsme assimilé, le désir ou les délires de la loi, son lien à cette étrange humanité, qu’il met à distance tout en se sachant en être.

4Sur quoi, sur qui dès lors portent exactement les zoomorphies drolatiques, incongrues ou violentes de Kafka – sans évoquer encore d’éventuelles zoomorphies satiriques ? Bêtes, chimères et hybrides caractérisent souvent chez lui, de façon émouvante, burlesque ou cauchemardesque, des aspects de soi, quand l’intention qui les porte ne semble pas indéterminable… Mais cette indécision ne renvoie-t-elle pas, justement, au caractère métamorphique de la satire ? Axée chez Kafka sur une énonciation ambivalente plus que polyphonique au sens bakhtinien, en quoi la zoomorphie peut-elle par ailleurs relever dans son œuvre d’un désir de performativité ? De la dénonciation au changement, il s’agit là d’une caractéristique originaire de la satire, et l’on se demande alors en quoi consiste l’apport proprement kafkaesque.

5Pour répondre à cette question, j’examinerai moins son imaginaire animal thématique que la grammaire satirique des pronoms qu’il met en jeu. Axée sur la structure du dédoublement et du dialogue (qu’il se découvre possible ou non), la zoomorphie de Kafka construit peut-être moins un « ils » ou un « vous » adversatifs qu’un « je-tu » textuel qui se tend au fil de la « description d’un combat » interne à soi. Se perd alors le triangle traditionnel de la satire relevé en commençant, au profit d’une redirection de l’attaque qui pourrait bien se retourner sur le sujet énonçant – et ses avatars.

6Le genre ou le mode satiriques ont longtemps été fondés sur une mise à distance de la cible, et nombreux sont ceux qui, en un mouvement de retournement, ont dangereusement rapproché cette cible du satiriste à l’époque moderne. Mais Kafka reste singulier à plus d’un titre. Toute attaque peut-elle faire d’un texte une satire si elle est croisée avec d’autres procédés propres à ce genre discursif ? Ou l’ensemble vaut-il plus que la somme des parties ? Mon propos portera d’une part sur le dédoublement inattendu de la voix qui est censée prendre en charge la satire, lui conférant une certaine illisibilité ; d’autre part sur un cas de complexification, celui de « Rapport pour une académie », qui relève peut-être d’une anthropomorphie satirique davantage que d’une zoomorphie satirique.

Lettre du ver, lettre au père

7Avant d’en venir aux détournements de la visée satirique opérés par Kafka, il nous faut faire un détour par différentes zoomorphies touchant à son nom d’écrivain et aux figures « infra-animales » (Simon, 2021, p. 313-351) auxquelles il le rapporte.

8« “Comme un chien” » (Kafka, [1914-1915] 2018b, p. 476), c’est ainsi que se termine, dans Le Procès, paru en 1915, l’étrange existence de Joseph K, dont le nom, condensé en une lettre dans laquelle on ne peut « respirer » (Kafka, [12 février 1907] 1984, p. 587), renvoie hyperboliquement à celui de Kafka. Ce double qu’est Joseph K, qui a permis autant la satire de la Loi que celle de son accusé, établit donc lui-même son épitaphe, associée à la « honte » : celle de n’avoir pas su, et pas voulu, sortir des galeries qui seront aussi celles, certes différentes dans leur texture, de la créature hybride du « Terrier ».

9Cette « honte » littéralement inoubliable de la fin du Procès se retrouve quatre ans plus tard, dans la « Lettre au père ». Le mot « honte » y est décliné plus de quinze fois, en étant associé au nom aviaire « Kafka » (kavka signifie « choucas » en tchèque), ce nom du père qui est aussi le nom du fils écrivain qui écrivait sur la « honte » d’être « comme un chien » … Mais l’interpénétration de l’animal et de l’écrivain va plus loin : « La première et la dernière lettre de l’alphabet sont le début et la fin de ma sensation d’être semblable à un poisson » (Kafka, [août 1911] 2020, p. 41). Ce lien ichtyologique à l’écriture suggère à quel point elle est envisagée comme un milieu vital. Dès lors, une menace sur son être-poisson, même ineffective, le traumatise : « Terrible était, par exemple, bien que je ne fusse pas sans savoir que rien de grave ne s’ensuivrait (il est vrai qu’étant petit, je ne le savais pas) ce “Je te déchirerai comme un poisson” » que prononce le Père dans la fameuse Lettre (Kafka, [1919] 1995, p. 47). Je reviendrai sur les correctifs et les parenthèses caractéristiques de ce texte, mais notons d’emblée qu’il convient précisément d’accorder le statut de texte à cette lettre puisqu’elle ne fut jamais envoyée ; dès lors, la majuscule me permettra de distinguer le père réel, Hermann Kafka, de la figure kafkaesque du Père.

10Le père, origine de cette signature qu’est le nom de l’écrivain, devrait donc, et la critique ne s’est pas privée de le relever, faire l’objet des attaques de Kafka. Pour examiner les tenants et les aboutissants de cette hypothèse prise trop souvent pour une évidence, revenons tout d’abord sur un texte écrit fin 1923 ou début 1924, après la « Lettre au père » de 1919. Tirée des derniers cahiers de Kafka, cette scénette sarcastique plus que satirique renvoie directement à la menaçante et désirée division qui œuvre au cœur de sa narration même, puisque le pronom « je » est utilisé à la fois par le narrateur et son double, sans ces marqueurs citationnels que sont d’ordinaire les guillemets :

La porte s’ouvrit et il entra dans la chambre, en pleine forme, bien rondouillet sur les côtés, sans pieds et progressant de toute sa face inférieure, le dragon vert. Salutations formelles. Je le priai d’entrer complètement. Il regretta de ne pas pouvoir le faire, car il était trop long. La porte devait donc rester ouverte, ce qui était bien pénible. Il sourit, à moitié confus, à moitié sournois et commença : Attiré par ton désir (Sehnsucht), je viens en rampant sur une longue distance, je suis déjà tout écorché du bas. Mais je le fais volontiers. Je viens volontiers, je m’offre volontiers à toi (gerne biete ich mich Dir an). (Kafka, [1923-1924] 2017, p. 169)

11Il y aurait trop à dire sur cette créature analogue à un serpent diabolique (diabolos renvoie à la division et à la désunion en grec) et sur le caractère très évidemment sexuel du violent dédoublement qu’il provoque. Importe surtout le fait que le dragon vert est principiellement incomplet. Ni au dehors ni au-dedans de la chambre-psyché, à cheval sur le seuil, il est à la fois celui qui est attiré par le « je » et celui qui s’offre activement à celui-ci. La suite de pronoms « ich mich Dir » résonne puissamment : la démultiplication des « i » du sujet de la langue allemande (ich, mich/« je, « moi ») provoque une surimpression comique, vaguement menaçante, de l’écrivain et de la bête (Dir/« à toi »). On a affaire encore une fois à une entrée, jamais totale chez Kafka, d’un animal (en l’occurrence parlant) littéralement ambigu, situé simultanément sur deux côtés qui ne cessent de s’attirer et de s’écarter. Rond mais long, venant de loin mais rampant, grotesque mais métaphysique, il incarne le Taoïsme et la Bible. Sa couleur verte, qui indexe l’Extrême-Orient, fait de la chambre, de l’intime et du sexe, des motifs de surgissements de l’ailleurs.

12Cette duplicité et cette blessure du ventre – de sa peau ou de son intériorité organique – sont des lieux récurrents de la narration de soi chez Kafka, du vautour des légendes de Prométhée à celui de 1920, fusionnel jusqu’à la moelle :

il prit son envol, se penchant bien arrière pour avoir suffisamment d’élan, et, tel un lanceur de javelot, m’enfonça son bec dans la bouche et entra profondément en moi. Tombant à la renverse, j’ai senti, libéré, qu’il se noyait irrémédiablement dans mon sang, lequel emplissait toutes les profondeurs et inondait toutes les rives. (Kafka, [Le Vautour], [1920] 2018, p. 803)

13Le vautour, Geier, rime avec le père, Vater. On aurait cependant tort de s’arrêter à cette surimpression. Car, pour sa part, le « dragon vert » écorché renvoie peut-être à un de ces moments, plus nombreux qu’on le croit, de bonheur et d’émotion de Kafka avec son père. Revenons à la « Lettre au père » :

tu souffrais sans rien dire […] pendant ma dernière maladie, quand tu entrais doucement dans la chambre d’Ottla pour me voir, que tu restais sur le seuil, tendais le cou pour m’apercevoir au lit et te bornais à me saluer de la main, par égard pour ma fatigue. (Kafka, [1919] 1995, p. 55)

14Cette posture du père attentif qui se tient au seuil de la chambre n’est bien sûr pas la seule à servir de matrice au dragon vert du Journal. Il reste que l’épanorthose et le dédoublement adversatif dominent comme figures rhétoriques du rapport à soi. Appliquée au fils, l’image du ver, qui annonce celle du dragon vert, se métamorphose en reproche de parasitisme et de contamination existentielle de la part du Père fantasmé : « tu t’étends tout de ton long et tu te laisses traîner par moi à travers la vie » (Kafka, [1919] 1995, p. 153). Paradoxalement, la zoomorphie du ver de la « Lettre au père » n’engendre pas la satire d’un comportement, d’un statut ou d’une valeur : la paternité, la famille, le mariage, l’assimilation, le judaïsme-coquille vide ou la violence de la hiérarchie sociale font simplement l’objet de critiques. Si satire il y a, c’est une satire de l’élan épistolaire même, une satire du projet même de toute lettre, fût-il pervers et roué comme dans Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, à savoir l’adresse à l’autre : c’est cette adresse qui fait chez Kafka l’objet d’un acte élocutoire qui conjoint accusation et auto-accusation. Reprochant au Père sa « répugnance » pour son « activité littéraire comme pour le reste », Kafka poursuit ainsi sur son mode de défense :

Là, je m’étais effectivement éloigné de toi tout seul sur un bout de chemin, encore que ce fût un peu à la manière du ver qui, le derrière écrasé par un pied, s’aide du devant de son corps pour se dégager et se traîner à l’écart. (Kafka, [1919] 1995, p. 107)

15Ce qui relève du satirique dans ce mouvement de reptation du ver écrasé, ce n’est donc ni le Père ni le Fils, ni même leur relation ; par-delà le fait qu’une lettre est censée être envoyée, Kafka porte sa satire sur ce qui est présupposé dans le genre même du commerce épistolaire : une distance entre deux sujets, et une ouverture à la réponse pour le destinataire, réponse qui est ici intégrée de facto au discours du destinateur, dans un faux dialogue en forme de pelote. La rivalité diabolique, scindante, fait de l’espace littéraire un espace proprement singulier, inaccessible à l’autre. Cet avatar appelé « père », on aurait tort de le prendre systématiquement pour Hermann Kafka. En effet, les lettres qui sont effectivement reçues par ce dernier, ce sont celles, touchantes, que Kafka mourant dans d’abominables souffrances lui adresse, ainsi qu’à sa mère, cherchant à protéger ses parents de son agonie, et à se protéger de l’effort surhumain que réclamerait leur peine. Sur l’ultime carte postale du 26 mai 1924, on lit, écrites sur le fil du désespoir, ces lignes du fils qui mourra dans huit jours : à bout de forces, il exprime son désir inextinguible de l’assouvissement d’une soif qui le ramène vers un passé commun, qu’il s’agisse de l’eau « comme on la sert toujours chez nous après la bière, dans de grands verres » (Kafka, [26 mai 1924] 1984, p. 1301), ou de la bière à partager avec le père5. Cette carte fait écho à une lettre écrite à ses parents une semaine auparavant, le 19 mai, où la nostalgie d’être « ensemble » revient comme un leitmotiv : « j’y repense souvent maintenant, pendant les grandes chaleurs, nous avons déjà bu régulièrement de la bière ensemble, il y a de cela bien des années, quand père m’emmenait à l’École civile de natation » (ibid., p. 1299). Les complexes du « craintif petit paquet d’os6 » devant le corps nu, découplé et solide de son père se sont effacés, il ne reste chez le malade en proie à la fièvre que ce désir de s’infuser au corps du père.

16Alors, pourquoi évoquer une satire de l’adresse à l’autre, qui exacerbe la charge satirique au point d’en annihiler la portée comme la structure ? Le dédoublement est souvent, chez Kafka, la « description d’un combat7 » où chaque adversaire est tour à tour voire simultanément son champion, dans une tension autodestructrice. On connaît la fin de la « Lettre au père » : « Si tu avais un jugement d’ensemble sur ce qui, à mon sens, explique la peur que tu m’inspires, tu pourrais (könntest) me répondre : » (Kafka, [1919] 1995, p. 151). Après ces deux-points débute une syntaxe typique de Kafka, qui, barrant le conditionnel tout d’abord employé, joue le rôle du Père en se faisant vaguement croire que c’est son véritable père qui s’exprime. Ce croisement faramineux entre l’emballement et le construit qui caractérise sa prose de ver, toute en contorsions et contre-sens, porte la controverse au cœur même de soi (psyché, chambre ou terrier) : « Tu prétends qu’en expliquant »/« moi, je crois qu’en dépit » ; « tandis qu’ensuite […] je rejette »/« tu tiens à montrer » ; « Ou je me trompe fort »/« À ceci, je réponds », etc. Et le personnage du Père de conclure : « tu utilises encore cette lettre comme telle pour vivre en parasite (schmarotzen) sur moi » (ibid., p. 155) – en parasite (Ungeziefer), disait-il (fictivement) un peu plus haut, « qui, non seulement pique, mais encore assure sa subsistance en suçant le sang des autres » (ibid., p. 153). On ne dira jamais assez, chez ce végétarien qu’était Kafka, l’importance de la rhétorique du sang et du vampirisme.

17Violence, invective, accusation, zoomorphie dégradante, tout y est, sauf le comique, et sauf la cible, qui finit par se diluer dans le jeu des pronoms personnels interchangeables : « cette objection – qu’on peut d’ailleurs retourner en partie contre toi – ne vient pas de toi, mais de moi » (ibid., p. 155). Qui parle ? C’est cette fois le fils… Si satire, ou plutôt auto-satire il y a ici, ce n’est donc ni dans le ton, ni dans l’objet, mais dans la syntaxe de l’allemand malmenée par Kafka : syntaxe lombrique, organique et artérielle, qui dans les méandres de ses boyaux phrastiques fabriqués à coups de signes de ponctuation, d’adversatifs et de correctifs, intègre au cœur de soi « l’Adversaire » (Kafka, « Le Terrier » [1923] 2017, p. 212). Au cours de cette lutte, chacun parasite l’autre, chacun prend la voix de l’autre pour la réfuter, via une grammaire et une rhétorique qui ruinent l’essence même de la lettre – sortir du solipsisme. Dans cette spirale claustrante se joue la construction d’une étrange controverse (où l’on entend le participe passé de vertere, « tourner »), qui exclut et le destinataire, et le tiers – c’est grâce à Milena Jesenská, à laquelle Kafka avait confié cette lettre fictive en 1921, que nous y avons accès. Satire négative au sens où l’on parle d’une théologie négative, la « Lettre au père » dessine en creux un mode où l’inversion ne permet jamais de construire une figure de l’autre, fût-ce pour la critiquer ou la caricaturer. De fait, le parasite, qui renvoie à l’invasion et la contamination, n’induit pas une zoomorphie du type de celles qui proposent une forme animale reconnaissable. Le Père reste donc une image-reflet, la mayonnaise ne prend pas plus que la macédoine, la satire tombe à plat – sur soi. Le fils-vermine, aussi « parasite » (Ungeziefer) que son frère de cœur Yitzhak Löwy, le comédien et metteur en scène yiddish, investit le corps humain si puissant du Père, et ce faisant le fait sien… Le plus puissant n’est pas celui qui paraît l’être, et le ver a raison de l’humain ! Paradoxalement, c’est le Père qui nous donne la formule : pour qu’il y ait combat, source d’une satire possible, il faut qu’il y ait un « je » et un « tu »8. Or le parasite court-circuite la distance inhérente au mode satirique : « suçant le sang des autres » (Kafka, [1919] 1995, p. 153), il est adhérent.

18Qui l’aurait cru, il y a dans la brutalité de la satire, dans son dérangement, dans ses rejets, ses caricatures et ses outrances, un premier pas vers la reconnaissance de l’autre comme autre. Mais que faire d’un parasite ? On sait à quel point le Juif est considéré comme la vermine insidieuse, le virus invisible : nul hasard si le Fils cauchemardé par un Père-Adversaire qui n’est qu’un avatar du Fils reprend à son compte le stigmate, en un retournement dont Erving Goffman a montré à quel point il constitue une violence normative du corps social (en l’occurrence familial), puisqu’il pousse à l’incorporation paradoxale de la négativité (Goffmann, [1963] 1975).

19Kafka échouerait-il, en mimant et minant le procès satirique, à produire une zoomorphie qui autorise une véritable satire ? Peut-il y avoir une satire de la structure satirique croisée à une mise en relief des tensions internes du sujet ? J’aurais pu parler de Josefine, ce Josef K féminin9, cette chanteuse qui ne sait que couiner, cette diva dont tout le monde se fiche, cette absente que tout le monde recherche, ce corps-communauté qui, malgré tous ses défauts, y compris celui de faire semblant de croire qu’il n’existe pas, peut faire l’objet d’une satire… J’ai choisi de revenir à une satire apparemment plus évidente, celle du « Rapport pour une académie », publié en 1917 dans la revue Der Jude de Martin Buber, deux ans avant la rédaction de la « Lettre au père ».

Réversibilité : de l’anthropomorphie satirique

20Avec « Rapport pour une académie10 », on change de registre : l’autre y est au centre, puisqu’un « je » semble s’adresser frontalement à un « vous ». On connaît la teneur satirique de ce discours relatant l’évolution grotesque de Rotpeter (ne le caractérisons pas davantage) vers l’humain, seule « issue » (Ausweg) pour s’extirper de sa cage. Si singe il y a cependant, c’est certes cette créature qui singe l’Européen moyen en fumant, en buvant, en se frottant la panse, en éructant et en parlant ; mais c’est aussi le professeur humain qui doit singer l’homme pour apprendre au singe à faire l’homme, en une réversibilité sans fin. Preuve en tout cas d’une touchante complicité interspécifique et d’une réciproque défiguration : le marin qui enseigne à Rotpeter les rudiments d’humanité attrape ses puces, et tous deux se crachent consciencieusement à la figure, lieu charnel de la ressemblance adversative – du vis-à-vis…

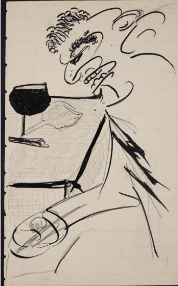

Zeichnung: Trinker, [ca. 1907],סימול ARC. 4* 2000 05 081 Max Brod Archive. 11

21La satire est un genre ou un mode principiellement imageant : par son caractère outrancièrement sensible, notamment visuel, elle est tout particulièrement « représentable », et a de longue date partie liée avec le dessin, la gravure ou la peinture. Si Kafka dessinait, même Le Buveur (Trinker, vers 1907) et sa main-verge ne constitue cependant pas une image satirique, peut-être même pas une caricature (sauf à y verser tout l’expressionnisme). On est plutôt placé devant l’exacerbation d’un fantasme d’ingestion – de l’attraction vers le verre hyberboliquement rempli au membre obstinément préhensile, en passant par la face obnubilée par sa passion, qui fait littéralement tache puisque les seules formes noircies sont celles du verre plein et de l’œil. On se souvient d’autre part que lors de la publication en 1915 de La Métamorphose 12, l’écrivain interdit formellement à l’illustrateur Ottomar Starke de représenter Gregor Samsa sur la couverture, même de loin. Le statut de « l’insecte » (Insekt) doit être uniquement linguistique, narratif et syntaxique. La dimension psychique du motif a donc pour soubassement sa mise en récit et en phrases :

cela m’a causé une frayeur légère […]. L’idée m’est venue en effet […] qu’il pourrait vouloir par exemple dessiner l’insecte (das Insekt) lui-même. Pas cela, surtout pas cela ! Je ne voudrais pas empiéter sur son terrain, mais le prier de ne pas le faire, en me fondant sur ma connaissance naturellement plus juste du récit. L’insecte lui-même ne peut pas être dessiné. Mais il ne peut pas même être montré de loin. (Kafka, 1984, p. 743 ; je souligne)

22Cette indécidabilité de la créature se retrouve dans « Rapport pour une académie ». Les humains semblent clairement caractérisés, qu’ils soient chasseurs, matelots ou auditeurs (public d’une académie scientifique ou d’un spectacle, peu importe). Mais le statut du satiriste reste indéterminable.

23Singe13 parlant d’une fable triste ; comédien déguisé en singe ; Africain colonisé de la Gold Coast (nom officiel de la colonie britannique de la Côte d’Or, devenue le Ghana) ; Juif en phase terminale (si je puis dire) d’assimilation… : le pronom démultiplie ses référents potentiels, tout en semant le trouble dans la narration, puisqu’on peut aussi avoir affaire à un rapport (Bericht) écrit qui serait rédigé dans un style oral. On connaît toutes ces potentialités, j’en résume certains arguments utiles à mon propos : la déconstruction du triangle énonciatif satirique.

24Une phrase alambiquée, en allemand comme dans ses traductions françaises, attire rapidement l’attention, semant le doute sur l’identité de Rotpeter, qui n’est peut-être pas plus singe que vous – Mesdames et « Messieurs de l’Académie » qui me lisez – et moi : « Votre nature simiesque, Messieurs, pour autant que vous ayez derrière vous quelque chose de ce genre, ne saurait (kann nicht/« ne peut ») être plus éloignée de vous que la mienne l’est de moi » (Kafka, (1917) 2018a, p. 198). Cette syntaxe complexe, qu’il faut relire plusieurs fois pour la comprendre, sème le trouble sur l’Affentum de l’orateur – sa « singéité », ou, dans la traduction de Jean-Pierre Lefebvre, sa « nature simiesque ». En effet, en allemand, la négation associée au verbe « pouvoir » (können) et au superlatif « plus loin de… que » (nicht ferner) nous fait tourner en rond sur humanité et singéité, tandis que l’incise renforce encore l’obscurité du propos.

25Le fait qu’on ait affaire non à une « allégorie » (Gleichnis, terme proposé par Martin Buber et récusé par Kafka14) mais à une « histoire d’animal » (Tiergeschichte) est symptomatique de l’ambivalence du texte : l’expression oriente soit vers un narrateur ou un acteur animal (« une histoire dite ou jouée15 par un animal » qui est un singe), soit vers une thématique animale (« une histoire sur un animal », voire « une histoire sur l’animal » que nous sommes tous).

26Je n’insiste pas non plus sur la thèse, légitimement relevée par Max Brod dès sa première lecture, d’une parabole sur le Juif assimilé : cette identité tiraillée est attestée par la première publication de « Rapport pour une académie », en même temps que « Chacals et Arabes », dans la revue Der Jude (« Le Juif ») en 1917. Jean-Pierre Lefebvre (Kafka, 2018a, p. 1079) comme Philippe Zard (2022, p. 8) ont par ailleurs relevé l’évidente consonance entre « l’Affentum » et la « Judentum », entre la Singéité16 et la Judéité. Le Juif, qui était relié à la « vermine » dans la société de l’époque, stigmate repris par les deux voix de la « Lettre au père », celle du Père comme celle du Fils, est désormais rapporté à un singe, un moins qu’homme dans la culture du début du vingtième siècle, comme si le Juif était une erreur de l’évolution – on pourrait en dire autant de l’Africain, si l’on choisit de lire la nouvelle au prisme des violences de la colonisation.

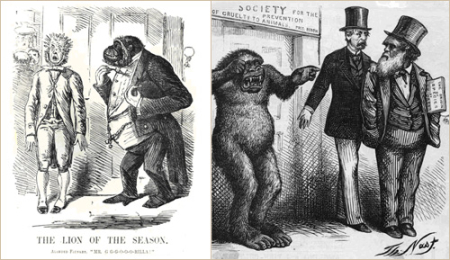

27Revenons au lien de la figuration et de la satire. Le darwinisme, au tournant du siècle, a constitué un réservoir de caricatures : Kafka se situe donc dans une véritable tradition, par-delà les variations autour d’autres types de romans et nouvelles relevées par la critique.

À gauche : extrait de Punch, 25 mai 1861.

À droite : « – Le singe : “Cet homme revendique mon pedigree. Il dit qu’il est un de mes descendants.” – M. Bergh (fondateur de la Société de prévention de la cruauté contre les animaux) : “Monsieur Darwin, comment pouvez-vous l’insulter de la sorte ?” » dans Harper’s Weekly, 19 août 1871. 17

28Cependant, si reprise de cette veine caricaturale il y a, c’est par une sortie de la satire explicite, celle des images, et une redirection vers un burlesque triste. « Je, vous/ils, nous » : ce parfait triangle pronominal qui permet le passage à l’acte satirique représente le trio du satiriste, de la cible et du tiers évoqué en commençant. Mais ce triangle est loin d’être équilatéral chez Kafka. Pour reprendre un autre type de classement, « Rapport pour une académie » n’entre évidemment dans aucune case du tableau des différentes sortes d’humour décliné en allemand et en anglais par Wolfgang Schmidt-Hidding (1963), traduit et complété en français et en espagnol par Jean-Marc Moura (2010, p. 12-13) – de l’« humour » au « cynisme » en passant par la « plaisanterie », l’« absurde » ou la « satire », pour n’en mentionner que quelques-uns. Côté « je », la posture du narrateur n’est ni méprisante, ni distanciée, sans qu’on ait pour autant affaire à une autodérision ; enroulé dans son discours ou son show, le « je » est trop impliqué dans sa transformation pour pouvoir être satiriste. Côté « vous », les Académiciens auxquels s’adresse Rotpeter ne sont présents qu’en creux, in absentia, exactement comme l’est le Père dans la fameuse Lettre. La satire tourne sur elle-même, et finit par cibler tantôt l’agent qui prend la parole (un singe mi-obséquieux mi-agressif aussi digne de pitié en réalité que la guenon mal dégrossie qui l’émeut malgré lui), tantôt celui qui écrit « Rapport pour une académie » (Kafka), tantôt celle ou celui qui le lit (l’écrivain réactive une pratique bien repérée dans l’histoire de la satire).

29L’usage permanent de la défiguration chez Kafka – de la perte de la figure, de la « délimitation » déjà citée ([octobre 1921] 2020, p. 759 et 758) – empêche donc de fixer l’image satirique. Rotpeter ne dessine la satire du monde humain qu’en filigrane : la lectrice ou le lecteur le comprend, il y a bien satire, puisque la visée du discours est de dénoncer les hiérarchies, de corriger les travers de la culture européenne, et plus généralement de déboulonner l’espèce humaine de son piédestal, mais… le satiriste a disparu de la circulation !

Contre l’image-Kafka

30Pourtant, de cage en cage, une « issue » se profile… Et si l’ultime satire était celle de l’image-Kafka – la victime, le tubar, le jeûneur qui finit par pourrir sous la paille, inconsistant ?

Inconsistant, vraiment ?

31Le remplacement, à la fin de « L’artiste de la faim » (Kafka, 2017)18, du jeûneur par la panthère est à lire littéralement comme une passation. Devenu mâchoire, muscle et puissance, l’artiste pourrait bien être celui qui fait de la faim, et de la capacité à dévorer, l’acmé de la nouvelle.

Car cette panthère si pleine de sa souveraineté, sa cage ne lui est rien :

ce corps majestueux, pourvu de tout le nécessaire jusqu’à presque en éclater, semblait porter avec lui la liberté qui semblait résider quelque part dans la mâchoire, et la joie de vivre irradiait de sa gueule avec une telle intensité qu’il n’était pas facile pour les spectateurs de l’affronter. (Kafka, 2017, p. 47)

32Le moi souffreteux de Kafka ne résiste jamais à la voracité de l’usage de la langue, au fantasme du sang qui coule, à l’image du rat qu’on a entre les dents. Si zoomorphie satirique il y a chez Kafka, c’est peut-être celle du pauvre petit cancrelat balayé par une femme de ménage qui fait place. Place pour une autre forme qui a grandi, pour une jeune femme libérée des désirs troubles de son frère, cruelle, sexuelle, heureuse, qui s’étire et s’étire encore, prête à s’ouvrir le chemin de la vie. Grete, si femme, me fait penser à la « Gracieuse serpente » d’un cahier non publié par Kafka, cette vorace et féminine Schlange en allemand : « “Préparez le chemin pour le serpent [la serpente] !” “Préparez le chemin pour la grande Madame” » ! Le ventre de cette serpente, intact, contrairement à celui du dragon vert ou du ver de la « Lettre au père », dessine la forme dynamique du chemin, qu’elle déploie mue par la faim, la grande faim qui court d’un bout à l’autre de l’œuvre de Kafka : « “Allez-y” cria notre commandant toujours joyeux, “allez-y vous autres bouffe à serpents” » (Kafka, [8 août 1917] 2020, p. 714-715) !

33Bouffe à serpents, macédoine ou salade composée, il y a décidément chez Kafka une satura joyeuse et exclamative… Mais ce lien à l’oralité qui oriente vers une écriture-dévoration et une lecture-digestion oriente sans doute davantage vers l’humour dans son lien à l’humoral (Pollock, 2002, p. 13-14) que vers la satire en tant que telle.