L’homme de cour et ses formes animales : le cas de la Chronique de l’empereur Charles-Quint (1529) de don Francés de Zúñiga

1Né à Béjar, ville qui gouverne la vieille route de la transhumance traversant les montagnes aux confins de la vieille Castille et de l’Estrémadure, don Francés de Zúñiga, l’auteur de l’inventive et surprenante Chronique satirique du règne de Charles Quint – on reviendra plus loin sur son titre –, exerçait initialement, comme nombre de ses semblables, l’office de tailleur. En cette contrée riche de la production et du commerce de la laine, les métiers du tissu étaient l’apanage habituel de ses coreligionnaires juifs. Don Francés devait avoir une petite dizaine d’années lors de la promulgation du décret d’expulsion de la communauté juive, en 1492, quand il fit le choix pragmatique de la conversation, afin de s’épargner les affres de l’exil. Il dut aux pouvoirs de son humour d’entrer au service du second duc de Béjar, don Álvaro de Zúñiga, grand noble castillan proche de Ferdinand le Catholique, et il servit ensuite comme « hombre de placer », ou « truhán », bouffon, fou à la cour de Charles Ier d’Espagne, plus tard Charles Quint dans l’Empire. « Don Francés », comme il se faisait appeler lui-même, et non « Don Francesillo », comme on l’appela souvent, fit sans doute le pari de la littérature comme « moyen de parvenir » : s’il portait le nom de famille « de Zúñiga », c’était pour signifier son rattachement à la « maison » du duc de Béjar (et non pour dire une origine supposément navarraise – hypothèse qui n’est plus guère défendue actuellement).

2L’œuvre de don Francés appartient à ce qu’on dénomme la littérature du « bouffon », même si le terme ne correspond pas exactement à la manière que l’auteur eut de concevoir son office1. Après avoir été le témoin impuissant des ravages de la guerre civile des Comunidades, dont il parle dans sa Chronique, il connut ses heures de gloire à la cour de Charles Quint vers le milieu des années 1520, notamment à partir du moment du mariage royal avec Isabelle, infante de Portugal, en 1526, avant de tomber en disgrâce puis de mourir de mort violente, dans des circonstances obscures, en 1531 (pour un état de la question, voir Zúñiga, 1989, p. 12-37). On pourrait d’ailleurs gager qu’une partie de son succès dériva de l’émulsion toute particulière de la cour au temps des préparatifs du mariage et de la création et de l’installation, dans les mois et les années qui suivirent, d’une nouvelle maison royale, celle de la reine. Ces années, en même temps, sont celles où commence à s’imposer en Espagne l’italianisme littéraire, dont Baldassare Castiglione, l’auteur de L’Homme de cour (Il Cortegiano) qui séjourne alors à la cour de Charles Quint, représente l’idéal. C’est dans ces années que don Francés composa sa Chronique, ainsi que des lettres facétieuses, modèles du genre qui font concurrence à celles de deux auteurs contemporains, auxquels on a souvent comparé son art et avec lequel on a pu le juger en concurrence pour les faveurs du public courtisan : le docteur Villalobos et le prédicateur royal, l’évêque de Mondoñedo, le célèbre Antonio de Guevara, auteur, en particulier, de L’Horloge des princes, mais aussi des nombreuses Épîtres 2.

3La chronique de don Francés ne connut pas de publication imprimée avant le XIXe siècle3. Elle jouit en revanche d’une très large diffusion manuscrite, tout au long du XVIe et du XVIIe siècle. On se la passait, on la copiait, on se l’arrachait, car on appréciait l’humour des traits d’esprit et, tout particulièrement, l’art du motejar, art de trouver des surnoms ou sobriquets (apodos ou motes) : en cela, la Chronique participait de l’esthétique de l’agudeza, du trait d’esprit ingénieux, déjà cultivé au XVe siècle mais qui triompherait en Espagne au XVIIe siècle (Periñán, 1979). Don Francés est caractérisé, à plusieurs reprises, comme « diseur de traits d’esprit » (agudo decidor)4. Ce goût, qui n’est pas seulement celui de la facétie à l’italienne, qui connaîtrait également une grande vogue dans la France de la Renaissance, a pu être perçu comme typiquement hispanique dès la fin du XVe siècle, par un Giovanni Pontano5. Monique Joly le soulignait cependant déjà, il ne faudrait pas exagérer l’opposition entre Espagnols et Italiens sur ce point : c’est précisément de Pontano que Castiglione tient sa théorie du ridicule, et à laquelle don Francés, en un sens, vient répondre (Joly, 1986, p. 3-8). Tout est question de mesure : le courtisan, vir doctus et facetus, doit montrer son esprit sans tomber dans la vulgarité ou la scatologie, car, comme l’écrivait Luis Zapata, « les mots gracieux servent au jeu et à la bourle des chevaliers et des courtisans » (las gracias son cosa de juego y de burla de caballeros y cortesanos, Zapata, 1999, p. 327, cité par Cacho Casal, 2007). Quels sont les ressorts de cet art ?

4L’animalisation joue un rôle majeur dans cet art du bouffon de cour de Charles Quint, en ce qu’elle met au jour les contradictions inhérentes au sérail de la cour, transformé en ménagerie aux animaux les plus improbables, grimaçants et déformés : littéralement, don Francés traite les courtisans, puissants ou chétifs, de tous les noms, et en particulier de noms d’animaux. Son bestiaire regorge d’animaux étranges, tels que des autruches mariées, des oisons dans un champ de village, des mules de l’ambassadeur de Florence, des neveux d’une grande aigrette blanche, des fils d’une femelle de lévrier et d’une rosse à bât, des guenons réjouies d’un jour de Noël, des bœufs âgés dont on pondère les reins, ou encore des hiboux qui se sont mordus la queue.

5Comment comprendre cette esthétique ? La zoomorphie de don Francés n’est pas celle des grotesques antiques dont un Giovanni da Udine, élève de Raphaël qu’un Castiglione connaissait bien, systématise l’usage à Rome, exactement dans les mêmes années (1516-1525), et qui mélangent souvent des animaux de différents éléments : terrestres et marins (cheval, taureau, béliers marins), ou terrestres et aériens (griffon, lion ailé, pégase, bélier, taureau ou cheval marin ailés), ou même plus étranges encore, aux airs de dragons, et souvent prolongés en formes végétales, mais tous reconductibles aux êtres imaginés « comme les rêves d’un malade » (velut ægri somnia) de l’Art poétique d’Horace (voir Dacos, 1969, Morel, 1997, ainsi que Silhouette 2001, Rosen 1991 et Connelly 2012). On pourrait néanmoins avancer ici que l’animalisation des courtisans par don Francés a pour objet de servir une esthétique de la disgrâce, du difforme – sans aller jusqu’au monstrueux –, qui s’oppose à celle d’un Castiglione. À l’« homme de cour » d’un Baldassare Castiglione, dont le traité sera publié en 1528, le bouffon don Francés oppose son « animal de cour » : tailleur de son métier, il leur refait un manteau, il leur « coud un manteau sur mesure » – pour reprendre une expression qu’il n’emploie pas, lui, mais qui est bien lexicalisée dans l’Espagne du XVIe siècle pour désigner la médisance6.

6La comparaison avec les grotesques à l’italienne, dont la mode se répand alors dans toute l’Europe, portée par les artistes et leurs cahiers de modèles, ne permet donc pas de saisir la particularité de l’art de don Francés, pas plus que ne le permet celle avec l’art d’un Rabelais ou celui, légèrement antérieur, d’un Teofilo Folengo, avec le style macaronique duquel les amateurs d’art le compareraient un siècle plus tard (voir Checa Cremades, 2013, p. 58 ; Aikema, 2012, p. 30-43 et Agamben, 2024). Ces références, pourtant strictement contemporaines de notre fou de Béjar, ne sont pas véritablement de nature à éclairer correctement son art. Tout au plus permettent-elles de découvrir des similitudes générales, reconductibles à un schéma commun, à un esprit du temps, à ce qu’un Foucault appellerait une epistémè (Piret, 2004 et Morel, 1997, p. 80) : ni Rabelais, ni les grotesques romaines, ne permettent de saisir de quoi il en retourne dans l’esthétique de la Chronique de don Francés et, en particulier, dans son maniement de l’animalisation de l’humain.

7Sans doute est-il nécessaire de concéder le premier rôle, à l’évidence, à l’inventivité du fou lui-même. C’est en effet la nouveauté, la surprise que cause la création d’images inédites, qui est la première des conditions du succès de l’esthétique de la chronique bouffonne – la seconde étant la pertinence du trait, son acuité. C’est à éclairer celle-ci qu’on s’attachera dans ce qui suit, en relevant, dans un premier point, la singularité des zoomorphies de la Chronique de don Francés, pour considérer, ensuite, quelques parallèles littéraires dans l’Espagne de son temps, et de proposer, enfin, une explication possible de son émergence à partir de l’art non pas de Jérôme Bosch, strictement contemporain de don Francés, mais des grotesques venus des « gravures d’ornements » d’origine germanique (Ornamentstiche) qui circulaient alors partout et invitaient à prendre le contrepied d’une esthétique classique. Pour conclure, on verra comment cette esthétique, outre la zoomorphie, se déploie dans un jeu burlesque sur la parole des défunts – comme par une gradation de l’interrogation de l’humain.

L’art facétieux de la caractérisation animale

8On doit à Martine Bigeard la première étude de la comparaison comme élément essentiel de l’esthétique de don Francés, si important que « les procédés énumérés pâlissent et passent pratiquement inaperçus devant l’usage démesuré d’une autre figure : la comparaison. Ce n’est pas un excès, c’est un envahissement ; ce n’est pas un moyen, c’est un parti pris : un parti pris constant, systématique, tyrannique, au point que l’on pourrait presque qualifier don Francesillo de “maniaque de la comparaison” » (Bigeard, 1975, t. I, p. 81). Cette comparaison se fait constamment – au point que la tournure devient formulaire dans la Chronique : on ne compte plus les occurrences du tour « X… semble… » ou « X… semblait… ».

9Prenons l’exemple – ici dans la truculente traduction partielle de Paul Redonnel –, de la série de portraits croqués au fil de la présentation des grands de la cour. Lorsque Charles Quint arrive à Valladolid, « il fut reçu avec la solennité et la joie qui convenaient à un tel prince » (Zúñiga, 1930, p. 43). À ce moment-là, le lecteur a déjà pu être mis en appétit par le rappel de personnages importants de la régence : « l’illustre et sérénissime cardinal espagnol et archevêque de Tolède, le frère François Ximenès, qui semblait une levrette enveloppée de bure ». Ce dernier « avait eu pour compagnon de vie et d’autorité le frère François Ruiz, évêque d’Avila », lequel « était, de son corps, un mortier à rompre la moutarde ». On voit tout de suite la caractérisation du cardinal aux traits nervés et tirés, engoncé dans sa robe de bure, pareil à un lévrier femelle.

10Les traits singuliers de l’archevêque Cisneros peuvent de fait être comparés avec ceux que conservent les gravures, tableaux et bas-reliefs de l’époque, tel celui, conservé à l’Universidad complutense, dont il fut le fondateur :

Médaille commémorative (1508) de Francisco Jiménez de Cisneros, en sa qualité de fondateur de l’« Academia Complutense »

11Son fidèle accompagnateur, l’évêque d’Avila, avait quant à lui davantage la rondeur que l’on peut associer à l’image d’un mortier, tel que représenté par le peintre de chambre de Ferdinand le Catholique (sur ce tableau, voir Ponce Cárdenas, 2016, avec reproduction du tableau). Ce portrait de groupe est alors complété par l’évocation d’un parent de Cisneros, gouverneur de Cazorla, dont il écrit qu’il « montrait l’image d’un vieil esturgeon malade ».

12La manière d’amener la comparaison impromptue est toujours similaire, en son fonctionnement, mais toujours nouvelle, de par son invention. Martine Bigeard en a dressé l’inventaire, sommaire mais efficace, en montrant qu’aucune figure de la cour n’y échappe. Quelques deux cents personnes se trouvent ainsi comparées, soit comme comparants, soit comme comparés, soit les deux. Certains personnages en font tout particulièrement les frais, tel l’archevêque de Saint-Jacques-de-Compostelle, Alonso de Fonseca, l’archevêque de Tolède, ou le duc de Béjar lui-même. Toujours selon M. Bigeard,

la conséquence de ces choix et du recours systématique à la comparaison est, sur le plan individuel, l’exagération grotesque des tares physiques, en particulier la grosseur, la maigreur, la vieillesse, la laideur et l’absence d’élégance, et l’exagération aussi des défauts de caractère – avarice, grossièreté, hypocrisie, suffisance… Il s’ensuit une déshumanisation totale des individus, représentés par leurs seuls ridicules : figurines, fantoches sans épaisseur et sans nuances. Sur le plan collectif, la cour de Charles-Quint prend à maintes reprises des airs de volière ou de gigantesque basse-cour caquetante et hennissante. (Bigeard, 1975, p. 83)

13Les animaux ne sont pas les seuls comparants. Sont également bien représentés les métiers et fonctions de cour, serviteurs, artisans, marchands, paysans et ecclésiastiques. Ces deux dernières catégories sont les plus rehaussées d’épithètes : on trouve par exemple « paysan effarouché », « paysan allant à la foire », « paysan en chaleur », « paysan doué de raison », « paysan accusé de sorcellerie », « paysanne maure » et « paysanne prostituée », d’une part, « curé », « quêteur », « frère du tiers ordre », « confesseur », « religieuse incontinente », « religieuse fistuleuse », « religieuse observante » et « nonne fustigée » d’autre part. Si le genre féminin semble fonctionner comme un comparant tout particulièrement négatif, le religieux masculin apparaît également lorsqu’il est considéré sous l’angle de détails anatomiques – ce qui fait pendant à l’apparente misogynie : « fesses d’évêque », « postérieur de bernardin en marinade », « entrailles d’évêque » …

14Les comparants sont de divers ordres, outre l’humain, mais la zoomorphie est centrale, et extrêmement variée. Les animaux domestiques sont les plus fréquemment cités : les chiens (dont « chien pendu », « chien sortant d’un égout », « lévrier galeux », « levrette habillée de bure », « mâtin apparaissant aux créneaux d’une forteresse », « chiot de fromagerie » ou « vieux chien nourri de viande séchée »), les mules ou ânes (dont « mule d’archevêque », « mulet bigarré de marchand », « âne attaché à un pieux » ou « âne somnolant »), les chevaux (« cheval ruant », « cheval de poste anglais », « rosse atteinte de charbon », ou considérés partiellement, comme « fesse de cheval atteint de charbon » ou « queue d’alezan »), mais aussi les bœufs, les agneaux, les porcs ou les chats (dont l’impressionnant « chat aux yeux arrachés » ou la « chatte malade en procès »). Coqs et poules ne manquent pas à l’appel (avec, entre autres, un « coq mauresque », un « coq écorché » ou un « coq luxurieux », et même un « coq de la Passion »).

15De surcroît, les animaux apparaissent souvent aussi sous forme comestible. On trouve un « poulet mis à rôtir », une « poule cuite pour donner à des malades pauvres », mais aussi un « épervier froid », un « pigeon cuit », un « canard archicuit », un « lapin rôti aux asperges », un « porc cuit », un « loup rôti », un « rognon de vieux bœuf », un « saucisson de vieux taureau » ou encore un « pâté de lièvre en croûte ». Les poissons aussi sont mentionnés : « poisson séché fumé », « plie suspendue », « thon frais sur une mule », « esturgeon avarié » ou encore « tonneau d’anchois ». Les aliments sont également végétaux, mais on en fera ici grâce à notre lecteur.

Animalisation satirique et fatrasie

16Pour distinguer les sources auxquelles l’esprit de don Francés a pu s’abreuver, il importe de prendre en compte la dimension éminemment visuelle de ses créations verbales, dont la truculence ne s’explique pas seulement par un large recours aux différents registres de l’art culinaire.

17Des précédents pourraient être trouvés à la fertile inventio du fou du duc de Béjar, par-delà leur similitude avec les grotesques ou la peinture d’un Jérôme Bosch. « L’audience des fatrasies du Moyen Âge ne fut pas moindre que celle de Jérôme Bosch », écrivait Malraux (1951, p. 530), et, effectivement, il y a quelque chose de l’apparente absurdité des fatrasies d’ancienne mémoire dans l’arbitraire des comparaisons de Francés de Zúñiga, de par le fonctionnement de la description, souvent par décomposition et réassemblage des éléments corporels, comme le rappelle l’analyse de P. Zumthor, E.-G. Hessing et R. Vijlbrief :

Les animaux en soi ne sont ni ridicules ni impossibles. Leurs noms deviennent l’un ou l’autre grâce à divers procédés [dont le premier est] le démembrement. Le poète donne une partie d’un animal comme sujet ou objet d’une action normalement faite ou subie par l’animal entier […]. L’effet de démembrement peut être renforcé quand on attribue aux animaux des membres qu’ils n’ont jamais possédés : F.A. xxiv « plume d’un buef ». On rencontre d’ailleurs ce phénomène même quand il n’est pas question de démembrement : F.A. xxvii « gelines a quatre piez ». (Zumthor, Hessing et Vijlbrief, 1963, p.149-150)7

18Ces deux exemples, empruntés aux fatrasies d’Arras, riches en occurrences animales, rappellent comment le registre du rire se rapproche de celui de la farce, de la farcissure (Uhl, 2001). Se pose, néanmoins, la question de la nature de la continuité entre l’usage des fatrasies médiévales francophones et l’animalisation burlesque d’un don Francés castillan, d’autant qu’elle a également pu être soulevée dans le cas très comparable, et absolument contemporain, des coqs-à-l’âne d’un Clément Marot (Claivaz, 2000, p. 25-27).

19Plus généralement, on se voit obligé à réduire les communautés formelles observées entre les fatrasies du XIIIe siècle et la Chronique de don Francés du XVIe siècle à un fonds comique partagé, aux récurrences multiples et que l’on peut observer ailleurs également – ainsi, dans les créations visuelles d’un Jérôme Bosch et, plus généralement, dans la prose d’un Rabelais. En ce sens, on peut dire de ces textes ce qui a pu être dit du Roman de Renart :

Le choix de l’écriture zoomorphique ne doit […] rien au hasard. À la différence de la fable ésopique qui utilise les animaux comme métaphores pour parler des hommes, en une pure fiction rhétorique et anthropomorphique, Le Roman de Renart décrit des hommes qui revêtent l’apparence animale. Si l’identité reste humaine, le choix du masque animal relève de l’aversio a Deo. Dans un épisode célèbre, Renart déclare qu’il a oublié Dieu : il a suffi qu’il passe non loin d’une basse-cour pour que s’envolent les bonnes résolutions qui avaient suivi sa confession [br. I, v. 1162-1186]. Loin de l’itinéraire de ressemblance que dessinent les Hauts Livres du Graal, à l’opposé du Galaad de la Queste, véritable figura Christi, Renart, en s’animalisant sous les traits d’un goupil, parcourt ce que saint Bernard nomme, au terme d’une longue tradition, la région de la dissemblance. (Valette, 2012)

20Et, comme cela a pu être dit, « c’est parce que l’univers du Roman de Renart est un univers animal que l’auditeur, pour la première fois dans la littérature du Moyen Âge, peut vivre, par procuration, dans un univers entièrement désacralisé » (Bichon, 1976, p. 488). Or cette dissemblance s’explore, chez don Francés comme chez ses prédécesseurs, par la disgrâce, qui révèle, par contraste, l’endroit où devrait apparaître la grâce.

21Cette tradition médiévale de l’animalisation peut évidemment aussi servir des fins satiriques, comme en témoigne abondamment le XVe siècle castillan, avec des cas que don Francés devait certainement connaître, la tradition des Coplas de Mingo Revulgo, encore commentées par Hernando del Pulgar sous le règne des Rois Catholiques, ou celle des Coplas de la Panadera, du milieu du XVe siècle, qui avaient satirisé la noblesse castillane pour sa couardise après la première bataille d’Olmedo (1445) et traitaient certains nobles de noms d’animaux peu obligeants. L’animalisation était donc une ressource bien connue de la satire politique castillane du XVe siècle (Nieto Soria, 2004, p. 122 et Carrasco Manchado, 2002, p. 408), et l’on peut aussi rappeler comment, dans l’obscène Carajicomedia, presque contemporaine de notre fou (on la connaît par sa publication en 1519), l’almirante de Castille était comparé à un singe (Domínguez, 2006).

L’animalisation littéraire, une forme du grotesque visuel ?

22Une autre voie d’explication s’offre cependant à qui veut saisir la singularité de l’art de don Francés. Si ses visions animales supposent une mécanique structurellement similaire à celle des fatrasies, elles se nourrissent aussi de possibles suggestions visuelles qui purent encourager son esthétique, élevée au rang d’art de cour répondant à l’esthétique de la grâce courtisane d’un Castiglione. Si la comparaison avec l’art italique des grotesques est sans doute insuffisante pour caractériser son esthétique, il n’est pas inintéressant de la rapprocher de ce courant qui traverse alors plus généralement l’Europe, en produisant aussi, depuis le milieu du XVe siècle, des variantes septentrionales, bien connues dans l’Espagne du début du XVIe siècle.

23Certes, la tradition des grotesques peut sembler un point d’achoppement plus qu’une ouverture pour l’analyse. Comme le remarque malicieusement Louise Millon-Hazo (2012) à propos de la difficulté de définir le grotesque à la Renaissance, « il est remarquable que l’historien de l’art désarçonné aille voir du côté de la littérature, et qu’en miroir, le critique littéraire démuni se tourne vers les arts, pour comprendre des formes qui échappent à ses catégories ». Toute proportion gardée, ce qui se produit pour Rabelais se produit pour don Francés, et l’on pourrait d’ailleurs s’autoriser du parallélisme que trace un Montaigne entre art de la peinture grotesque et art d’une écriture libérée des normes classiques8. Sauf que les formes par lesquelles l’esprit échappe aux normes et se retourne face à elles sont autres.

24De quelles grotesques peut-on parler ici ? De celles, romaines, tout juste redécouvertes par Raphaël et son atelier, et qui commencent alors à se diffuser par la voie de la gravure dans toute l’Europe ? On les voit se diffuser d’Italie en Espagne, précisément dans les années 1520. Ou de celles, romanes, dont la tradition remonte loin, très loin, jusque sur les chapiteaux du XIIe siècle et qui inquiétaient alors déjà Bernard de Clairvaux ? Ou peut-être même des deux ? La question est difficile à trancher, et l’on ne saurait complètement exclure que ces figures pour la connaissance desquelles Baltrušaitis (1955) a tant œuvré, hantant les mémoires depuis les temps anciens du Moyen Âge, n’aient pas nourri les imaginations fertiles d’un fou de cour de Charles Quint. C’est, en effet, l’esthétique des grylli antiques que l’on pourrait alors voir à l’œuvre, tant dans les tableaux de Bosch que dans une chronique burlesque comme l’est celle de don Francés.

25Ces rapprochements demeurent malgré tout génériques. Revenons à l’art des grotesques, et à ce qu’André Chastel a pu écrire à leur sujet. La « grottesque » lui semble anticlassique en ce qu’elle suppose deux lois concomitantes inverses à l’ordre classique qui s’impose alors :

On tient là un principe de style exactement inverse de ce qu’exige et fonde au même moment l’ordre classique. On peut en énoncer l’originalité à l’aide de deux lois, qui faisaient et font toujours le charme irrésistible des grottesques : la négation de l’espace et la fusion des espèces, l’apesanteur des formes et la prolifération insolente des hybrides [...]. D’où un double sentiment de libération, à l’égard de l’étendue concrète, où règne la pesanteur, et à l’égard de l’ordre du monde, que gouverne la distinction des êtres. Un produit pur de l’imaginaire où se condensent les fantaisies, d’une vitalité à la fois trouble et fuyante, nettement érotisée dans le détail. Le domaine des grottesques est donc assez exactement l’antithèse de celui de la représentation, dont les normes étaient définies par la vision « perspective » de l’espace et la distinction, la caractérisation des types. (Chastel, 1988, p. 25)

26L’esthétique grotesque permet donc l’affranchissement des règles classiques. On se souvient, en effet, que le De architectura de Vitruve avait condamné l’usage des grotesques. Mais la diffusion, en Espagne, de l’architecture classique, revue par les artisans locaux, notamment à Tolède, nuance cette condamnation. Ces artisans sont tout autant des sculpteurs et des architectes espagnols formés en Italie que des français, eux-mêmes formés tantôt en Italie, tantôt dans la France du début du XVIe siècle, témoins d’une grande circulation des modèles. C’est ainsi que Diego de Sagredo, dans ses Medidas del romano, de 1526 – premier traité d’architecture imprimé en langue vernaculaire en-dehors de l’Italie –, se distancie du classicisme antique précisément sur ce point, soulignant combien les grotesques peuvent être intéressantes. Il défend, en ce sens, particulièrement l’esthétique de la balustre, « colonne monstrueuse », qui n’a pas de précédent, textuel du moins, mais dont Sagredo dit bien que l’on trouve des choses dans les constructions que les écrits ne rapportent pas. Elle est en réalité, on le sait, d’origine italienne, car la balustre est inventée par Michel-Ange, mais elle vient soutenir un affranchissement du classicisme et une valorisation de l’esthétique monstrueuse : si les colonnes vitruviennes sont conçues dans des rapports harmoniques, de proportion, calqués sur ceux de l’être humain, la balustre, elle, ne saurait reproduire un rapport proportionné, et n’est donc point calquée sur l’humain.

27Comment tout ceci peut-il éclairer l’esthétique d’un don Francés de Zúñiga, chroniqueur bouffon de Charles Quint ? L’esthétique grotesque, affranchie du classicisme lorsqu’elle arrive en Espagne, est bien connue dans la Salamanque des années 1520. On peut mentionner, à ce propos, sa connaissance par Fernán Pérez de Oliva, qui annotait en 1525 des passages sur les grotesques du Vitruve de Fra Giocondo et qui, en 1529, fut recteur de l’université de Salamanque (Pereda, 1995, p. 137 et Ibáñez Fernández, 2003). Ce dernier point permet, semble-t-il, d’amener une raison plus concrète, des circonstances qui permettent de distinguer plus précisément comment don Francés put être amené à concevoir ses déroutants assemblements, voire accouplements (l’union des êtres prend souvent aussi cette nuance) d’humains et d’animaux. L’idée en est suggérée par les détails de l’escalier principal de l’édifice historique de l’université de Salamanque, dont le programme a souvent été attribué au même Pérez de Oliva, et qui date, en tout cas, des années où don Francés compose sa Chronique. Or l’escalier reprend, dans ses ornements, non seulement quelques motifs empruntés à l’Hypnerotomachia Polyphilii, mais aussi des grotesques du grand maître septentrional Israhel Van Meckenem (ca. 1440-1503) qui, avec les quelques cinq-cents estampes qu’on lui attribue, est sans doute le graveur le plus prolifique de sa génération.

Rambarde de l’escalier de l’université de Salamanque, détail (vers 1525-1530)

Israhel Van Meckenem, Danse des amoureux et des fous, gravure, XVe siècle

28Car indubitablement, l’esthétique de don Francés coïncide avec un engouement qui traverse alors l’Europe pour les ornements et, particulièrement, les grotesques. Cet engouement est celui du gothique flamboyant et, en Espagne, du style dit platéresque, mais l’histoire de l’art a pu montrer qu’il fut encouragé par les développements alors très récents de la technique de l’impression. Le genre éditorial est celui qu’on dénomme en allemand Ornamentstich (« gravure d’ornement »), ou Ornamentales Vorlageblatt, et que l’anglais désigne, de même, comme ornament print. L’université de Salamanque n’est en effet pas la seule à adopter des motifs visuels émanant de l’esprit prolifique de Van Meckenem. Il faudrait tout autant mentionner ici les stalles du chœur de la cathédrale de Tolède, même si, là, les motifs repris à la fertile invention du maître allemand sont moins grotesques, et seulement burlesques au sens classique, avec les multiples configurations de renversements que cela peut impliquer : enfants renversés, femmes chevauchant des hommes, etc. (Heim, 2005). On pourrait encore mentionner d’autres cas, plus éloignés encore, tel celui de l’église du couvent de saint François de Tepeapulco, au Mexique, fondé en 1527. Le cas de Salamanque, donc, demeure le plus intéressant, en ce qu’il est visuellement plus proche, et géographiquement en contact direct avec la région en laquelle le fou don Francés passa une partie de son existence, celle des terres du duc de Béjar. On doit d’ailleurs aussi à Van Meckenem une gravure représentant la cour du roi Hérode, ce qui ne manque pas d’intérêt : c’est une cour où la folie menace, à défaut de régner, sous la forme d’une danse généralisée – danse des vivants, à défaut d’une danse des morts (une ouverture, à gauche, donne à voir au fond la scène de la remise de la tête de saint Jean-Baptiste à Salomé).

29Dans le même élan que ces gravures de maîtres germaniques tel Van Meckenem, il convient évidemment de mentionner l’engouement également très important pour les peintures de Jérôme Bosch à la cour des Habsbourg, et ce dès le plus jeune âge de Charles Quint, d’abord dans les Flandres, puis en Espagne.

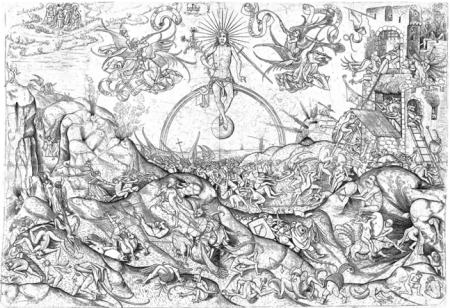

30Les Archives départementales du Nord, à Lille, conservent ainsi, dans le registre du receveur général des finances des Pays-Bas, la trace du versement d’un acompte pour une commande passée à Bosch par Philippe le Beau, le père de Charles Quint, en septembre 15049. On ne sait, actuellement, si le triptyque commandé, représentant le Jugement dernier dans des dimensions exceptionnelles (environ 2,50m x 3m), fut finalement réalisé et livré à Philippe le Beau avant le départ définitif de celui-ci pour l’Espagne, en 1506 (Ilsink, 2016, p. 25-26 et Silva Maroto, 2016, p. 34). Il a pu être supposé que ce tableau soit également à mettre en rapport avec la gravure du même nom d’Alart Duhameel, réalisée vers 1490 et qui porte le nom de « Bosche » inscrit en son sommet :

Alart Duhameel, Le Jugement dernier (d’après Jérôme Bosch), gravure (entre 1478 et 1509)

31Cette gravure put circuler dans l’Espagne du XVIe siècle, de même qu’est attestée, on l’a vu, la circulation de nombreuses autres gravures de l’espace rhénan-flamand de la fin du XVe siècle.

32Marguerite d’Autriche, gouvernante des Pays-Bas à partir de 1507 – après le départ de Philippe le Beau, en 1506 –, apprécia également l’art de Jérôme Bosch. On sait, par l’inventaire de ses biens de 1516, qu’elle détenait en ses collections « ung moyen tableau de Sainct Anthoine » – l’inventaire de 1524 précisait que, dans ce tableau, « le fond [était] de bocaige et estranges figures de personnaiges » (Laborde, 1850, p. 25). Le tableau fut donné au monastère de Brou et est aujourd’hui perdu, mais il devait être dans le genre de ceux conservés. On peut, en ce sens, en particulier se souvenir d’une Tentation de saint Antoine, peinte vers 1498 et acquise entre 1520 et 1540 par le Portugais Damião de Góis, lors de son passage par les Flandres : signe, là encore, de l’intérêt ibérique pour les fictions de Bosch. En tout état de cause, comment douter de l’excellente connaissance des œuvres de Bosch dans les milieux de la cour de Bourgogne qui arrive précisément en Espagne en 1517 et dont don Francés dépeint l’arrivée sous des airs animalisés qui peuvent justement rappeler cet art de Bosch, soit par mimétisme de sa part, soit par naturelle convergence des imaginaires ?

33On pourrait encore citer, en ce sens, l’importance de la figure d’Henri III de Nassau-Bréda, homme de confiance de Charles Quint s’il en fut, qui participa aux Guerres d’Italie et revêtit la dignité de chambellan de l’empereur : en 1524, il épousait Mencía de Mendoza, la riche et cultivée fille du marquis del Cenete. Tous deux apparaissent comme personnages de la chronique de don Francés. Or, c’est dans la description des collections d’Henri de Nassau, dans le palais de Nassau, à Bruxelles, par Antonio de Beatis, secrétaire du cardinal Louis d’Aragon, que l’on trouve, en 1517, la première mention historique du Jardin des délices de Bosch, tableau dont la datation et les circonstances de commande demeurent obscures – même si les hypothèses les plus probables supposent que le triptyque aurait pu être réalisé pour un mariage, comme « miroir nuptial » : celui d’Henri de Nassau, en 1503, voire même celui de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle, en 1496 (hypothèse de Pokorny, 2010, qui ne fait pas l’unanimité).

34Ne peut-on, d’ailleurs, supposer que c’est précisément du fait qu’il sut répondre à ce goût pour les grotesques « septentrionaux », dont Bosch était en un certain sens comme l’incarnation particulièrement singulière – mais loin d’être unique –, que don Francés dut sa faveur ? Ce goût était clairement celui de la cour bourguignonne, habituée à ces « drôleries » que l’on trouvait déjà bien avant l’art de Jérôme Bosch, en particulier dans les marges des manuscrits de la fin du Moyen Âge, ainsi dans les Heures d’Engelbert de Nassau (l’oncle d’Henri III de Nassau), mais aussi dans les grotesques qui ornaient la cathédrale Saint-Jean de Bois-le-Duc : les deux purent servir d’inspiration à Bosch. Et l’on ne saurait pas non plus exclure le rôle de l’érasmisme dans la faveur dont jouissent les tableaux de Bosch. En effet, l’influence du penseur de Rotterdam et, en particulier, de son Éloge de la folie, a pu être mise en avant par certains chercheurs, notamment lorsqu’ils retiennent la possibilité de ce que Bosch ait pu être conseillé, pour la conception de son Jardin des délices, par un proche d’Érasme, Georges d’Halluin (vers 1470-1536/1537) – traducteur de l’Éloge érasmien en néerlandais, au demeurant (Falkenburg, 2015).

35Le goût pour cette esthétique grotesque nordique coïncida avec la phase de la prééminence bourguignonne de la cour de Charles Quint, jusqu’à son mariage en 1526, qui commença alors à prendre un tournant néo-classique, avec la publication du Courtisan de Castiglione, en 1528, et sa traduction castillane, en 1534, et surtout avec la découverte massive de l’Italie qui se fit avec le grand voyage pour le couronnement impérial de Bologne, en 1529-1530. Le sens plus mesuré et plus assimilé pour le classique dut signifier une relégation de la mode des « estranges figures de personnaiges » qui caractérisaient l’art de Bosch et celui de don Francés, sans pourtant signifier la fin du plaisir qu’on y prenait. Le jeune Philippe II s’évertuait encore à faire entrer des Bosch et des tableaux à la manière de Bosch dans ses collections. Et, de même, lors de la saisie des biens de Guillaume d’Orange, à Bruxelles, en 1568, le duc d’Albe se soucia tout particulièrement de mettre la main sur le Jardin des délices de Bosch, dont il fit ensuite faire une copie sous forme de tapisserie : on peut imaginer que les images saisissantes de ce tableau le hantaient depuis sa jeunesse, depuis l’époque où don Francés écrivait sa Chronique, mais que le goût s’en maintenait jusque vers la fin du XVIe siècle (Checa Cremades, 2017, p. 162-163).

La vision grotesque : une vision post-mortem, dans la grotte ?

36D’autres passages de la Chronique de don Francés de Zúñiga révèlent encore des ressorts de son art facétieux. En effet, ce dernier apparaît avoir un rapport essentiel non seulement à la zoomorphie, mais aussi à la mort, qui, forme ultime de la décomposition, révèle l’essence de chaque chose au moment de son trépas. C’est peut-être cette dimension qui confère son ton impitoyable à l’humour grinçant du fou de Charles Quint.

37Ses portraits caricaturaux se concluent souvent par une épitaphe : le duc d’Albe, « Duque de Alba, non dormite » (« Duc d’Albe, ne dormez pas ») ; Pedro de Ávila, « Regidor, non te negabo, a lo menos en color » (« Conseiller, je ne te renierai pas, du moins en couleur » – avec un jeu sur le reniement de saint Pierre (Matthieu 36, 25) ; ou encore don Félix de Guzmán, enterré au Yucatán sans aucune richesse, « Quia ventus es vita mea » (« Car ma vie n’est que vent »). Dans d’autres cas, c’est la devise qui est rapportée, encore en guise d’épitaphe, comme pour le docteur Faría, ambassadeur, qui affirmait n’être qu’une outre de vent aux yeux du monde, et qui avait pour devise « Faria, ¿qué non faría cosa que non debería? » (« Faria, qui ne ferait chose qu’il ne devrait ? »).

38Les morts, comme degré supérieur de déformation du vivant par rapport à l’animalisation, apparaissent à plusieurs reprises dans la Chronique de don Francés, et notamment pour dire aux vivants « leurs vérités » (l’expression est attestée en français depuis le XVIe siècle, le « quatre vérités » seulement est plus tardif). Des défunts se manifestent ainsi pendant un sermon, ou alors don Francés lui-même adresse à Charles Quint une lettre à un moment où on l’avait tenu pour mort : sa propre parole se définit donc comme « d’outre-tombe ».

39L’occurrence la plus fascinante de ces voix de morts, qui révèlent satiriquement la vérité aux vivants, se situe encore dans un autre passage : le récit mi-réel, mi-fictif de la visite d’une des grottes du site naturel d’Atapuerca, dans la région de Burgos, qui avait autrefois été le lieu d’une grande bataille entre Sancho de Castille et García de Navarre. Le site n’était pas encore connu pour son incroyable gisement archéologique préhistorique, mais il suscitait déjà fascination et admiration auprès des voyageurs, par la configuration exceptionnelle des grottes impressionnantes que l’on connaissait depuis le Moyen Âge et que l’on visitait à l’époque de Charles Quint. Des relevés du XIXe siècle ont pu constater des graffiti du XVe et du XVIe siècle, voire même plus anciens encore, dont certains auraient même été arabes (Sampayo et Zuaznávar 1868 ; Ortega Martínez et Martín Merino, 2018).

40Le passage de don Francés réécrit sur le mode burlesque une visite à la Sibylle de Cumes, telle que les traditions antiques et médiévales l’avaient popularisée. La grotte est présentée comme « admirable et effrayante à voir », et semble « avoir été faite par Dieu et non par la main des hommes ». Elle renferme « des secrets de diverses sortes, des trésors en or, et bien des révélations de gens dont les voix se modulaient dans l’air, qui marchaient à l’intérieur et répondaient aux questions qu’on leur posait ». On y trouvait, enfin, « des statues de corps difformes, avec des inscriptions en lettres gothiques disant : “Quand nous serons vus, croyez que nous sommes les frères du comte de Cabra et de monsieur de Prata, ainsi que la femme de don Luis de la Cerda” ». Comme le comte de Salinas, l’un des visiteurs, s’enfonce dans la grotte, une voix inconnue lui dit : « Comte, n’avance pas davantage avec cette quête que tu poursuis, ni tes compagnons non plus ». Mais le comte ne se départit pas de son sang-froid, et commence à poser une série de questions à la voix mystérieuse, portant sur les vices de divers courtisans : le goût pour la dépense du duc de Béjar, la capacité à la continence du connétable de Castille, l’appétit de se marier de l’amiral de Castille ou le goût pour les fêtes du frère de ce dernier. Et il poursuit encore :

De plus, ô Voix, si par hasard doña Teresa Enríquez, dame de Torrijos, payait les traites que nous avons promises pour son fils, l’adelantado de Grenade, les âmes du Purgatoire en seraient-elles satisfaites ? Et de même, la marquise de Cenete, voulant bien s’asseoir, alors qu’elle se trouvait dans ma maison à Burgos, fit s’effondrer l’estrade, et un plancher intermédiaire s’écroula ; et on ne me rendit point justice ; et j’ai fait appel devant le licencié Briviesca, avec les mille cinq cents arrobes de hanches dudit licencié : la dame susmentionnée me paiera-t-elle les dommages ? Item, si don Francisco de Zúñiga, comte de Miranda, pourrait bâtir un corps plus grand et agrandir la ville de Miranda ? Item, si don Juan d’Aragón, archevêque de Saragosse, et don Juan de Lanuza, s’ils mouraient le même jour, l’un serait-il Simon, et l’autre Judas ? Et si le commandeur major de León ressemblait à une chauve-souris blanche, borgne, portant des pantoufles, comme l’affirme son frère don García, seigneur de la Horcajada, dans ses Proverbes ? (Sánchez Paso, 1989, p. 144-145)10

41La logique de la zoomorphie finit ainsi par réapparaître lorsque d’autres réflexions tout aussi désobligeantes – sur les dépenses notoirement exagérées du duc de Béjar ou la corpulence légendaire de la marquise de Cenete – sont arrivées à épuisement. Même dans le discours parodié de la sibylle, l’animalité humaine transperce et dit la vérité des courtisans.

42Tout le passage s’inscrit dans une veine burlesque s’appuyant d’une part sur la vogue des Sibylles, omniprésentes dans l’Europe de la fin du XVe et du début du XVIe siècle, aussi à Salamanque11, d’autre part sur celle des pronostications joyeuses, parodies des prédictions astrologiques, dont celles de L’Arétin (à partir de 1527) ou de Rabelais (à partir de 1532) ne sont que les plus célèbres12. Tout cela viendrait renforcer la compréhension de l’esthétique de don Francés, dont l’originalité, dans l’Espagne de son temps, a souvent suscité l’admiration, voire l’incompréhension.

43Soulignons juste, ici – la place est insuffisante pour de plus amples développements sur l’hybridité générique de la Chronique de don Francés –, que cette définition de sa parole satirique comme parole répondant à une « Voix » sortant des profondeurs de la grotte vient étrangement faire écho à cette phrase énigmatique que Léonard de Vinci consigna dans l’un de ses cahiers (Codex Arundel, British Library, ms. 263, 155r), et par la mention de laquelle Frances S. Connelly avait commencé son grand livre sur les grotesques : « Après un certain temps, surgirent en moi ensemble, peur et désir : peur de la grotte menaçante et sombre, désir de voir si elle renfermait des choses extraordinaires13 ».

44Le grotesque renvoie, en le renversant, au mythe de la Caverne. Littéralement, il décrit les ombres du réel telles qu’elles se manifestent au regard incrédule de ceux qui plissent les yeux pour mieux discerner le réel. Il est également, en ce sens, représentatif de l’indécidabilité du sens propre à la Renaissance. La définition souvent citée du grotesque par John Ruskin semblerait pouvoir s’appliquer à ce qui s’observe dans l’esthétique de don Francés :

Le bon grotesque est l’expression, en un instant, par une série de symboles réunis avec audace et sans crainte, de vérités qu’il aurait fallu longtemps à exprimer verbalement, et dont la connexion est laissée au spectateur, à charge pour lui seul de l’établir ; les lacunes, laissées ou enjambées par la hâte de l’imagination, constituent le caractère grotesque. (Ruskin, [1856] 1903-1912, vol. III, part. IV, ch. VIII, § 4, notre traduction ; voir Gasquet, 2020)

45Cependant, cette idée semble sous-tendue par la visée d’une réconciliation des contraires. Et ce qui n’étonne guère, si l’on songe que c’est à partir d’une conception de l’allégorie chrétienne que le penseur anglais développe sa réflexion, quand il s’appuie sur un passage de Spenser qu’il admire tout particulièrement, l’allégorie de l’Envie du premier livre de The Faerie Queene.

46Difficile à saisir, l’humour de don Francés s’appuie donc sur une série de ressorts qui forcent le rire : la comparaison ou la métaphore zoomorphique, mais aussi la perspective sans concession que confère le regard de la mort, in ictu oculi, dans une tension qui laisse au lecteur – simultanément spectateur du jeu des courtisans – le soin de recomposer le sens des images proposées à son ingéniosité. Sa reprise irrévérencieuse des thèmes classiques, tel que la grotte, la sibylle, la pronostication, le singularise esthétiquement par rapport à son époque qui, à partir des années 1526-1530, se convertit de plus en plus au classicisme : son anticlassicisme, bien différent des anticlassicismes italiens de son temps (burlesques et antipétrarquismes en tout genre ; voir Béhar, 2017), ne suppose en rien un passage par la mimesis. En cela, il fait figure d’astre singulier, ce qui a notablement réduit les tentatives d’explication de son esthétique.

*

« Insignemente necio », ou la renommée d’une parole bouffonesque

47Don Francés fut unanimement apprécié – et craint, peut-être au point de vouloir désirer sa mort – pour l’exceptionnelle singularité de son fol esprit, capable de lancer ses traits redoutables. « Insignemente necio », lit-on sur la reliure en parchemin de l’un des manuscrits qui conservent son texte14 :

Couverture du ms. 18269 de la BNE, détail

48L’expression est peu aisée à rendre en français. On pourrait la traduire, littéralement, par « insignement fou », « fou de manière insigne », ou, plus simplement, « fou insigne », au sens où l’entendit Louise Labé peu d’années après en son Débat de Folie et d’Amour (1555), aux accents très érasmiens :

Le plaisir que donne Amour, est caché et secret : celui de Folie se communique à tout le monde. Il est si récréatif, que le seul nom esgaie une personne. Qui verra un homme enfariné avec une bosse derrière entrer en salle, ayant une contenance de fol, ne rira il incontinent ? Que l’on nomme quelque fol insigne, vous verrez qu’à ce nom quelcun se resjouira, et ne pourra tenir le rire. Tous autres actes de Folie sont tels, que l’on ne peut en parler sans sentir au cœur quelque allégresse, qui desfache un homme et le provoque à rire. (Labé, 2022, p. 127)15

49La gloire du bouffon, ce qui fait perdurer sa mémoire, réside dans l’acuité de ses traits. Leur efficacité garantit la pérennité de son nom. Pourtant, l’esthétique de la Chronique de « don Francés » n’est pas seulement facétieuse, elle relève ouvertement de ce qu’on appellera plus tard de la bouffonnerie, à propos de laquelle Jean Starobinski écrivait : « le bouffon est précisément le personnage qui n’est rien, mais qui peut tout dire ; il est celui qui apporte une perpétuelle contradiction, celui à qui tout est permis parce qu’il ne compte pour rien » (Starobinski, 1966, p. 273).

50Cependant, le bouffon est-il à même, dans ses textes, de résorber la « perpétuelle contradiction » ? La question, en réalité, n’est pas loin de celle que Rabelais pose et qui divise ses interprètes. Un plus haut sens est-il à rechercher dans le texte offert au lecteur16 ? Ce qu’il convient de retenir, dans tous les cas, c’est l’extraordinaire singularité de la voix de don Francés, nourrie à la fois de son génie singulier et des multiples suggestions de son temps : l’art hérité du Moyen Âge de la fatrasie et de la satire politique animalière, la grotesque italienne et germanique, l’étrange imaginaire d’un Bosch, et enfin la parodie des prophéties sibyllines et des pronostications astrologiques, qui font de don Francés le digne pendant d’un Rabelais ou d’un Arétin.

51Mais sa voix, dans la ligne de celle qui résonne dans la grotte d’Atapuerca, résonne d’une manière unique, que la recherche n’a qu’insuffisamment caractérisée. Elle suppose la réalisation d’un ingenio, d’une subtilité d’esprit qui n’a jamais de sens que dans les circonstances particulières de son énonciation. En cela, l’art du fou tient de la performance, car il réunit en acte des aspirations contraires, héritées à la fois de l’Europe du Nord – Allemagne et Flandres, à la fois dans la gravure et l’idéal du fou, qui tient autant d’Érasme que de Sébastian Brant – que de l’Europe méridionale – la facétie à l’italienne, inspirée de Pontano et de Castiglione, et nourries en leur cœur d’une vision du monde tragique, en proie à des tensions extrêmes, qui ne sont pas sans rappeler la cruauté du monde de la Célestine.

52Cette synthèse surprenante, possible seulement en un moment de transition, dans l’équilibre provisoire d’une cour bourguignonne installée en Espagne, se fondait sur un cadre esthétique où les impératifs de la mimesis étaient encore inconnus, où la veine de l’inspiration médiévale – fatrasique et satirique – était encore des plus vives, et où l’expérimentation verbale pouvait encore se déployer sans bornes17.