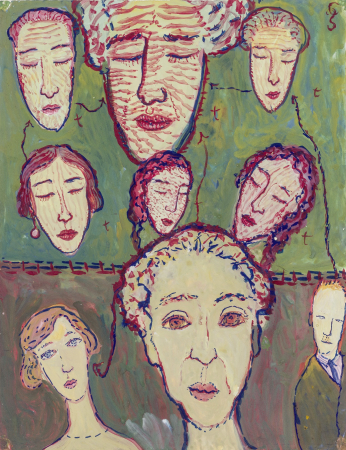

Charlotte Salomon, Leben ? Oder Theater – M004294-a, Collection Jewish Museum, Amsterdam © Charlotte Salomon Foundation, Avec leur aimable autorisation

Beaucoup s’écarteront avec dégoût d’aussi horribles descriptions pour ne pas en être dérangés dans leur confort intérieur, ainsi que je l’ai fait moi-même autrefois [...] [mais] au bout du compte, la connaissance des abîmes les plus profonds de l’être humain est un savoir auquel on ne peut renoncer, car le chemin venant des plus grandes profondeurs arrive le plus souvent aux sommets.

Lucie Adelsberger, Une pédiatre à Auschwitz (1956, p. 109)

1Quand Hitler devient chancelier de l’Allemagne en 1933, il fait rapidement promulguer des lois antisémites. À la fin de l’année 1941 la politique d’État devient une « politique d’assassinat ». Le SS-Obergruppenführer Heydrich est d’abord en charge de mener à bien la « Solution finale », dans la « sphère d’influence allemande » ; six mois plus tard, à Wannsee, la zone de son exécution est élargie à l’ensemble du continent européen (Bruttmann, Tarricone, [2016] 2024, p. 9). L’extermination des Juifs d’Europe se met en place suite à « une succession de décisions » sur laquelle les historiens travaillent encore (Brayard, 2023, p. XII). Soi-disant conçue pour empêcher une « situation insurrectionnelle » (Brayard, p. 476), cette extermination en vient rapidement à concerner les femmes et les enfants juifs qui ne sont pourtant pas des « ennemis intérieurs » (à ce sujet, voir Coquio, Kalisky, 2007, p. XV-XXII). En réalité l’idéologie nazie vise à détruire tout un peuple. D’ailleurs, à Posen, en 1943, Himmler explique que femmes et enfants doivent être tués pour ne pas « laisser grandir les enfants qui se vengeraient sur nos enfants et nos descendants » (p. 477).

2En explorant les trajectoires des femmes pendant la Shoah, ce dossier a pour ambition de montrer la diversité des situations, des victimes, des violences, des « brutalités1 » et des résistances. Il se penche également sur les effets de ces épreuves sur les générations suivantes, tout en s’inscrivant dans le débat sur l’existence d’une écriture féminine de la Shoah.

France (1945-1948) : 150 témoignages, 34 femmes, 6 juives… Un déséquilibre à rectifier

3Les femmes juives qui ont survécu à la Shoah ont-elles immédiatement témoigné ? En France, sur les 75 280 Juifs de France déportés en Allemagne, 42 % étaient des femmes, soit 31 625, dont seules 913 survécurent (Virgili, [2015] 2018, p. 193). En 1992, Annette Wieviorka, spécialiste des témoignages de la Shoah, dénombrait environ 150 témoignages sur « tous les KZ » publiés en France ou traduits en français pour la période 1945-1948 (1992, p. 446-475)2. Parmi ces 150 textes, 34 seulement ont été écrits par des femmes (françaises ou non)3. Ce chiffre ne reflète pas forcément une volonté moins forte de témoigner mais peut-être une disponibilité moindre ou un accès plus limité aux maisons d’édition.

4Il importe également pour comprendre cette relative absence de publications féminines de prendre en compte le cadre de pensée de l’époque, ce qui s’avère d’autant moins évident que, depuis la fin des années 1990, la mémoire juive occupe une place dominante dans le paysage commémoratif en France (Olivier Wieviorka, 2010, p. 244). Or à la sortie de la guerre, c’est loin d’être le cas. À ce moment-là, l’accent est mis sur le récit des actes héroïques et patriotiques, autrement dit sur la mémoire résistante. De fait, sur les 34 témoignages féminins répertoriés par Wiewiorka, seuls 6 sont écrits par des femmes juives, les autres émanant dans leur grande majorité de résistantes.

5Ce premier déséquilibre explique peut-être que, quand elles publient enfin leur témoignage, certaines rescapées juives choisissent des titres marquants, voire transgressifs, comme Les Beaux Jours de ma jeunesse d’Ana Novac (1968), et bien entendu Refus de témoigner de Ruth Klüger (1992) (le titre allemand, Weiter leben [Continuer à vivre], est plus lisse). D’autres, au contraire, adoptent une posture plus discrète, recourant à l’aide d’un tiers pour écrire leur récit, notamment lorsque la volonté de témoigner prime sur l’ambition littéraire – comme c’est souvent le cas dans les témoignages tardifs4.

6Souvent, les rescapées juives ont écrit rapidement après la fin de la guerre mais n’ont pas été publiées ou cherché à l’être. Ainsi, dès 1945 ou 1946, Lucie Adelsberger rédige Auschwitz : ein Tatsachenbericht. Das Vermächtnis der Opfer für uns Juden und für alle Menschen [Auschwitz : un rapport factuel. L’héritage des victimes pour nous les Juifs et pour tous les êtres humains] mais elle ne se décide à le publier qu’en 1956 – et il ne paraît en français qu’en 2024 ! En France, Sima Vaisman livre son témoignage par écrit 8 jours après son retour, le met dans un tiroir et n’en parle plus. Il faut attendre que sa nièce le retrouve pour qu’il soit publié avec le soutien de Serge Klarsfeld en 2002 ; de même, Anne-Lise Stern, dès l’été 1945, produit des textes « impulsés par [s]a mère, son encouragement, son attente » mais elle ne les publie qu’en 2004, les qualifiant de « maladroits » et de « kitsch » (Stern, 2004, p. 56). Nadine Heftler relate elle aussi dès son retour son expérience à Auschwitz mais ne trouve pas d’éditeur. En 1992 paraît enfin, tel qu’il a été écrit en 1946, le récit de « cette jeune fille qui n’avait pas encore dix-huit ans » (Vidal-Naquet, préface, 1992, p. IV).

7Pour s’en tenir au cas de la France, le « premier témoignage sur le camp d’extermination d’Auschwitz » a été écrit par Pelagia Lewinska, une Polonaise non-juive dont le texte atteste les profondes convictions communistes. Il s’agit aussi, selon Annette Wieviorka, du seul témoignage immédiat à avoir connu, avec 40 000 exemplaires écoulés, « un certain succès de vente » (1989, p. 58). Dans sa préface à ce texte, Charles Eube exprime l’opinion selon laquelle les nazis auraient épargné les Juifs fortunés, la présentant comme celle de l’autrice elle-même alors que celle-ci, au contraire, décrit avec compassion mais aussi admiration la situation des femmes juives qui, au camp, se voyaient privées d’encore plus de droits que les autres femmes (voir Lewinska, 1945, p. 67-68, p. 191-192).

8Au nombre des 6 voix juives répertoriées par Wieviorka pour la période 1945-1948 se trouvent celles d’une résistante (Suzanne Birnbaum, Une Française juive est revenue, 1946), d’une anonyme (Birkenau, bagne de femmes, 1945), d’une traductrice restituant sous pseudonyme des témoignages du yiddish (Miriam Bath-Ami, Le Droit à la patrie, 1946) et d’une autrice qui fait certes le choix de la fiction (Marianne Schreiber, La Passion de Myriam Bloch, 1947) mais dont le récit, aux yeux d’Annette Wieviorka, est « un des rares textes de l’époque où la conscience de l’extermination est entière » (1992, p. 471). Mentionnons également Souvenirs de l’au-delà, le témoignage d’Olga Lengyel, née en Transylvanie, paru en 1946 directement en français (adapté d’un texte hongrois), le Journal de ghetto de Mary Berg, dont la traduction française date de 1947, et le Journal d’Anne Frank, traduit en 1950.

9À l’étranger aussi, peu de textes féminins paraissent. Certes, en Italie, le témoignage de Luciana Nissim, l’amie de Primo Levi, déportée en même temps que lui, est publié avant Si c’est un homme : Ricordi della casa dei morti (1946), mais il fait exception. Les témoignages féminins sont moins nombreux que leurs homologues masculins, et certains d’entre eux, tels deux textes majeurs de 1948, I was a doctor in Auschwitz de Gisella Perl (1948) et Fun Beyde Zaytn Geto-Moyer de Vladka Meed (écrit en yiddish) ne sont toujours pas traduits en français. Il vaut la peine de signaler que parmi les autrices de témoignages publiés, certaines exerçaient une profession médicale avant la guerre (Lucie Adelsberger et Luciana Nissim étaient pédiatres, Gisella Perl gynécologue, Olga Lengyel assistante en chirurgie). Se sont-elles distinguées par leur don d’observation ou alors l’autorité conférée par leur statut de médecin leur a-t-elle permis d’être publiées plus facilement ?

10Après les premiers témoignages, une période de silence s’installe, nécessaire à la reconstruction nationale comme à celle des vies brisées. Il y a bien le Journal d’Anne Frank, qui – en France – s’est souvent avéré constituer la première lecture sur la Shoah mais il n’est pas certain, ainsi que le souligne Annette Wieviorka en 1998, que l’adolescent ou l’adolescente qui se plonge dans ce texte « en ressorte informé sur le génocide » (p. 155). Le vécu juif reste tout particulièrement ignoré jusqu’à ce qu’ait lieu le procès Eichmann (Wieviorka, 1998). En 1995 advient la reconnaissance tant attendue de la responsabilité française dans les crimes de Vichy. Parallèlement à cette prise de conscience progressive du vécu juif, les expériences féminines pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en déportation, font l’objet d’une érotisation et d’une sexualisation, dénoncées notamment en 1982 par Saul Friedländer dans le cadre d’une critique globale sur le kitsch des représentations du nazisme.

11Aujourd’hui, en France, les « grands livres sur les camps » sont principalement ceux écrits par des hommes5 qui par ailleurs étaient déjà introduits dans les cercles politiques et intellectuels avant la guerre : David Rousset (1946 et 1947) et Robert Antelme (1947). Pour la Shoah, les deux œuvres majeures sont Si c’est un homme de Primo Levi (1947, mais ce sont l’édition italienne de 1956 et la traduction française de 1987 qui connaissent le succès) et La Nuit d’Elie Wiesel (1958). Les voix féminines connues en France sont celles d’Anna Langfus, née à Lublin en Pologne (1920-1966) qui publie son premier roman en 1960, d’Ana Novac, née à Dej, en Transylvanie, en Roumanie (1924-2010), avec un premier témoignage en 1968, et surtout de Ruth Klüger, née à Vienne (1931-2020) dont le premier texte autobiographique sort en allemand en 1992 et en français 5 ans plus tard. L’écrivaine qui en donne l’évocation la plus littéraire est assurément Charlotte Delbo, qui n’est pas juive.

Notre dossier

12Il vise à développer – en France – le chantier de l’écriture féminine de la Shoah dont la spécificité n’a rien d’une évidence, d’autant que l’existence d’une écriture féminine en général fait elle-même l’objet de débats (voir Lasserre, 2017). Nous sommes quant à nous convaincues, comme Pascale R. Bos, que « les hommes et les femmes vivent, se souviennent et racontent les événements différemment [men and women experience, remember, and recount events differently] » (2003, p. 33, notre traduction)6.

13L’enjeu de notre dossier n’est pas de démontrer une quelconque supériorité féminine, comme le fait par exemple Tzvetan Todorov qui, s’appuyant sur quelques témoignages, soutient que « les femmes ont mieux survécu aux camps que les hommes » ([1991] 1994, p. 84)7 ou de prouver, comme s’y emploie Germaine Tillion, que dans les camps de femmes, en l’occurrence à Ravensbrück, on trouvait davantage d’« appui amical » que dans les camps d’hommes (Bard et Bouchoux, p. 1320). Notre ambition est plutôt de faire entendre la singularité des voix féminines dans toute leur diversité et de mieux comprendre la complexité de leurs situations8. Parmi les millions de femmes juives assassinées, il y avait des jeunes filles, des femmes célibataires, des épouses, des mères, des grands-mères, et elles appartenaient à toutes les catégories socio-économiques. Parmi elles, on trouvait des femmes issues de milieux traditionnels ou engagées dans des trajectoires d’émancipation, des écrivaines9 ou – bien plus souvent – de simples anonymes, comme cette femme photographiée au bord d’un ravin, tenant par la main son enfant en train de glisser, tous deux victimes de la « Shoah par balles », sur laquelle l’historienne Wendy Lower enquêta durant des années sans pouvoir découvrir son nom ([2021] 2022). Beaucoup furent tuées par des unités mobiles SS (Einsatzgruppen) et leurs collaborateurs locaux, ou déportées ; certaines réussirent à se cacher. D’autres encore, nombreuses, se retrouvèrent enfermées dans les ghettos. Gisi Fleischmann siégea dans un Judenrat (Bauer, [2001] 2002). Au camp, certaines travaillaient aux cuisines ou au Canada, d’autres jouaient dans l’orchestre (voir Jurgenson ici), tandis que d’autres encore se retrouvaient affectées au Scheiss-kommando. Certaines se souviennent de la solidarité au camp, d’autres de son absence. Il y eut des femmes juives résistantes qui furent assassinées10 ou échappèrent à la mort11, ainsi que des détenues dont l’héroïsme se révéla dans l’univers concentrationnaire12. Certaines perdirent leur mère dans les camps de concentration, à l’instar de Denise Heftler qui dut y apprendre à s’assumer seule à 15 ans13, tandis que d’autres petites filles ou adolescentes furent cachées, séparées de leur famille et coupées de leurs repères familiers. Parmi toutes ces femmes, enfin, certaines se sentaient juives, d’autres pas.

14Notre dossier met en lumière les grands textes littéraires féminins sur la Shoah mais donne également à entendre des voix moins connues : Edith Bruck (1931-) d’Italie, Olha Doutchyminska (1883-1988), Varvara Tcherednytchenko (1891-1949), Dokiya Houmenna (1904-1996) d’Ukraine, Kadya Molodowsky (1894-1975) et Chava Rosenfarb (1923-2011) qui écrivent en yiddish. Il n’oublie pas les jeunes victimes – Helene Berr (1921-1945) et Etty Hillesum (1914-1943), évoquées par Maxime Decout –, et ne s’interdit pas d’évoquer des textes d’écrivaines non-juives, comme ceux de Charlotte Delbo (1913-1985). Il s’arrête aussi sur le cas spécifique des petites filles cachées : Sarah Kofman (1934-1994), Esther Orner (1937), Régine Robin (1939-2021) mais aussi Susan Rubin Suleiman (1939) qui nous a fait l’honneur d’un entretien. Il se penche également sur des témoignages sans visée littéraire, à l’instar de ceux des femmes membres de l’orchestre d’Auschwitz. Enfin, il ménage une place à un texte singulier, écrit dans un lieu qui n’était pas directement touché par la Shoah, la Palestine, mais dont l’autrice, la jeune hongroise Hanna Szenes (1921-1944), retourna combattre en Europe et fut assassinée par les nazis (Andrea Pető et Judit Konya14).

15Dans cette perspective féminine, nous nous devions d’aborder la question de la maternité, ce que font Catherine Nesci et Nathalie Ségeral ; la première en analysant les récits des survivantes qui témoignent de cas d’infanticides, la seconde en interprétant deux dialogues entre des filles nées dans un camp et leurs mères. Il nous fallait également donner à entendre les filles des rescapés (Lydia Flem, Marta Caraion), et mettre en évidence le fait que ce sont surtout des femmes qui ont fait émerger sur la scène publique la question de la « deuxième génération » (Barjonet, Suleiman). Certains récits de transmission de l’événement ont révélé une spécificité certainement féminine : les objets et les vêtements y jouent un rôle central (Suleiman, Flem, Caraion). D’ailleurs, l’ensemble des récits de descendantes aborde la question de la maternité et des liens familiaux spécifiquement féminins, et cette thématique insuffle une dynamique particulière aux enquêtes contemporaines (voir à ce sujet Hanhart-Marmor 2024a, 2024b).

16Les textes ici réunis montrent que même si une lecture féministe n’était pas envisageable dans le temps de l’événement, la spécificité de l’expérience féminine ne peut que nous interpeller aujourd’hui. La Shoah et ses conséquences ne se limitent pas aux violences sexuelles et aux humiliations infligées aux femmes, elles ébranlent tout l’édifice idéologique, culturel et psychologique qui sous-tendait une certaine conception de la féminité. Les articles réunis ici explorent des troubles généalogiques (Wolf) ou de genre (Decout, Hanhart-Marmor) mais aussi des remises en cause de l’ordre patriarcal en évoquant, par exemple, des femmes adoptant des codes considérés comme masculins ou des hommes ne répondant pas aux stéréotypes associés à leur genre (Decout avec Langfus, Hanhart-Marmor avec Flem). Ils font également la lumière sur la manière dont les autrices remettent en cause, au moyen de leur écriture, le caractère supposément subalterne de leur condition (Rousselet, Dranenko). S’intéresser à la réception de ces textes permet aussi de montrer que des œuvres féminines ont été marginalisées, ce qui a, paradoxalement, permis leur existence (Dranenko).

17Nous avons sollicité, pour contribuer à notre dossier, des spécialistes en littérature. Ils et elles se montrent ainsi attentifs à la complexité linguistique des textes (Petö/Konya, Wolf), aux métaphores mobilisées par les autrices (Servoise) et aux genres choisis puisqu’elles ont souvent été cantonnées aux écritures intimes, considérées comme mineures (Dranenko, Rousselet). Ils et elles étudient et comparent avec précision plusieurs versions d’un vécu commun (Jurgenson, Nesci, Ségeral). Certaines contributions mettent en évidence l’importance de prendre en compte le moment du témoignage. Nos souvenirs, en effet, loin de constituer des enregistrements fidèles du passé stockés dans notre cerveau, sont bien davantage des reconstructions dynamiques profondément influencées par le contexte de la remémoration (Engel, 1999). En Amérique du Nord, on distingue entre « testimony » et « late testimony », tandis qu’en France aucun terme ne s’est encore imposé. Entre « tardif » et « différé », nous avons choisi le premier. Dans l’immédiat après-guerre, le témoin cherche à attester des faits, plusieurs décennies plus tard, il s’inscrit surtout dans une démarche de transmission comme le relève par exemple Denis Peschanski :

Quand le témoin parle 40 ans plus tard, il parle pour transmettre à ses enfants, ou à ses petits-enfants surtout. Il le dit explicitement et, outre la dénomination de ses destinataires, réapparaît la référence à sa propre famille, qui était évidemment présente mais qui, là, prend une place beaucoup plus importante dans les récits. En un mot : les liens de filiation sont beaucoup plus présents dans ce discours à quelques décennies d’écart. (Peschanski, 2019, p. 44-45)

18Dans le même esprit de différenciation entre la période ayant suivi la Libération et notre présent, il faut souligner que certains survivantes et survivants refusent, dès la fin du XXe siècle, d’être réduits à cette fonction de témoin, et les plus fermes à ce propos sont deux femmes : Ruth Klüger (1992) et Anne-Lise Stern (1996).

19Les textes consacrés aux générations d’après mettent l’accent sur la manière dont l’expérience des parents durant la Shoah a profondément affecté leurs enfants. Plusieurs d’entre eux font apparaître des relations mères-filles difficiles (Ségeral, Servoise, Hanhart-Marmor, Barjonet). D’autres explorent la manière dont le processus de la construction identitaire de ces descendantes, souvent enfermées dans une relation fusionnelle avec leurs mères, passe parfois par la réécriture de leur récit de naissance (Ségeral), par l’enquête sur la vie de leurs parents avant leur propre naissance (Hanhart-Marmor) ou du récit de leur propre survie (Barjonet).

20Les récits des descendants occupent désormais plus de place sur les tables des librairies que les témoignages des rescapés. Cela ne veut pas dire qu’ils les ont remplacés, mais que les témoins ne sont plus très nombreux et que cet événement demeure cependant bien présent dans les mémoires familiales. L’époque permet un regard plus libre sur les témoins. Désormais, ceux-ci sont perçus avant tout comme des êtres humains, et non plus seulement comme des victimes anonymes ou des martyrs. Leur sont restitués leur personnalité, parfois complexe, leur vie d’avant la Shoah ainsi qu’en témoigne magistralement l’enquête de Daniel Mendelsohn consacrée aux Disparus ([2006] 2007). C’est parfois aussi l’après, avec toutes les difficultés des vies à reconstruire, qui se trouve mis en lumière. Apparaissent ainsi des femmes rescapées devenues des mères abusives ou toxiques, des femmes « dures », car comme l’exprime Marceline Loridan-Ivens avec simplicité : « Quand on a beaucoup souffert, on devient dur. Dur comme de la pierre. » (Loridan-Ivens/Inandiak, 2008, p. 15). Émergent également des rivalités entre différentes expériences de la tragédie (voir ici Jurgenson), parfois à l’intérieur même des familles15.

21Des décennies après le camp, les rescapées elles-mêmes n’hésitent plus à évoquer la complexité des situations féminines vécues là-bas : la sororité ou son absence, le racisme des femmes communistes à l’égard des femmes juives16, l’homosexualité féminine, la protection obtenue en prenant un amant17, les violences faites au corps des femmes. Les rescapées évoquent aussi la difficulté, après le camp, à « aimer, s’abandonner, désirer, jouir, quand on a été déportée à quinze ans » (Loridan-Ivens/Perrignon, 2018). Encore choquée par le besoin de ceux qui n’y étaient pas d’entendre des récits d’horreur, Marceline Loridan-Ivens fait même le choix (ponctuel) de parler du « bonheur des camps », dans la lignée des titres transgressifs mentionnés plus haut :

Comme dit aussi Kertész : « Là-bas aussi, parmi les cheminées, dans les intervalles de la souffrance, il y avait quelque chose qui ressemblait au bonheur. » Mais oui. Quand nous n’étions pas battues, quand nous pouvions nous reposer, quand nous parlions avec une copine, quand un jour la soupe était meilleure... Le bonheur de rencontrer mon père, de le voir vivant. Ou de voler un kübel de soupe à la barbe des SS, quel bonheur, je t’emmerde. Les briques empilées par mes copines pour m’éviter d’être au premier rang à cause de ma taille. Et cette planche de bois qu’elles ont trouvée pour masquer un trou dans lequel j’ai pu me cacher quand j’avais quarante de fièvre [...]. Une femme que je ne connais pas, qui m’apporte une veste parce que je tremblais de froid… Une autre qui me tend la main alors que, tombée dans un caniveau plein de boue, avec mes quarante de fièvre, je crois que ça y est, c’est là que je vais mourir. Un geste fondamental, sans lequel je serais peut-être morte de froid. Tous ces instants, on peut dire que c’est du bonheur.

[...] Je dis que c’est là-bas que j’ai été le plus aimée. Ou que j’ai eu le sentiment de l’être. Être aimée par des copines, dans cette violence terrifiante que nous exprimions toutes, que nous manifestions de différentes façons, en poussant les autres pour survivre... (Loridan-Ivens, Inandiak, 2008, p. 111)

22Les spécialistes réunis dans ce dossier viennent de neuf pays (Australie, Allemagne, États-Unis, France, Hongrie, Israël, Roumanie, Suisse, Ukraine). L’espace géographique exploré par leurs corpus est vaste lui aussi, puisqu’ils comportent des textes écrits en allemand, en anglais, en français, en hébreu, en hongrois, en italien, en roumain, en ukrainien et en yiddish. Cette amplitude rend partiellement compte de celle de la destruction des Juifs d’Europe.

Les études féministes sur la Shoah

23En France, l’expérience des femmes juives, qui excède largement les récits qu’on trouve dans les seuls témoignages écrits en français, commence à être étudiée en tant que telle. Cet intérêt émerge bien après l’essor nord-américain des études féministes sur la Shoah (voir Ernot, 2015)18. D’ailleurs le terme « genre » ne s’impose en France qu’à partir des années 2000 (Briatte, 44)19.

24Aux États-Unis, Paula Hyman s’intéresse dès les années 1970 à la condition féminine juive sous Vichy, préparant le terrain pour une approche historique genrée de la Shoah, mais ce nouveau champ d’études ne se constitue comme tel que dans les années 1980, notamment avec l’article fondateur de l’une des figures majeures de ce courant, Joan Ringelheim, « The Unethical and the Unspeakable : Women and the Holocaust » (1984). Elle y critique la prétendue neutralité de genre des études sur la Shoah qui invisibilise l’expérience spécifique des femmes et plaide pour une prise en compte des vulnérabilités particulières des femmes juives liées à leur sexualité et à leur maternité.

25Les premières recherches ont été marquées par plusieurs polémiques, notamment parce que mettre l’accent sur le vécu des femmes dans la Shoah, et a fortiori le singulariser, risquait d’amoindrir la dimension raciale du projet d’extermination des Juifs d’Europe et par conséquent de minimiser la visée totalisatrice de l’entreprise génocidaire. Elles ont cependant ouvert la voie à des études plus approfondies. En 1993, Carol Rittner et John K. Roth publient Different Voices : Women and the Holocaust, un ouvrage collectif pionnier qui rassemble pour la première fois des témoignages de femmes ainsi que des analyses centrées sur l’expérience féminine de la Shoah. Quelques années plus tard, l’ouvrage collectif de Dalia Ofer et Lenore Weitzman, Women in the Holocaust (1998), propose le même type de combinaison. En 1998 encore, Marion Kaplan documente de manière systématique la vie quotidienne des femmes juives sous le Troisième Reich. Il faut également mentionner Judith Tydor Baumel qui, avec Double Jeopardy : Gender and the Holocaust (1998), propose l’une des premières synthèses historiques consacrées à l’expérience spécifique des femmes juives durant la Shoah, en soulignant l’importance de l’analyse genrée dans l’étude de la persécution nazie. Plus récemment, Zoë Waxman (2017) renouvelle cette historiographie en articulant les acquis des études féministes aux enjeux spécifiques de la maternité, de la sexualité contrainte, des rôles de soin et de la mémoire genrée, tout en interrogeant les mécanismes d’effacement et de marginalisation de ces expériences dans les récits historiques dominants.

26Dans le domaine des études littéraires, après l’essai pionnier de Marlene Heinemann, Gender and Destiny : Women Writers and the Holocaust (1986), plusieurs études se sont succédé parmi lesquelles il faut mentionner le livre de Rachel Feldhay Brenner sur la résistance de quatre intellectuelles juives (1997), celui de S. Lillian Kremer consacré aux fictions d’autrices rescapées et descendantes (1999), et le collectif d’Esther Fuchs qui examine les stratégies narratives spécifiques grâce auxquelles les femmes relatent leur expérience de la Shoah (1999). La réflexion s’est aussi développée dans des articles marquants, comme celui d’Ellen S. Fine sur les démarches narratives adoptées par des écrivaines confrontées à la représentation de l’extrême (1990), celui de Sara R. Horowitz qui explore les formes spécifiques de remémoration et de transmission du traumatisme dans la littérature écrite par des femmes (1998) ou encore ceux de Myrna Goldenberg (1995, 1998) qui analysent les caractéristiques de l’expérience concentrationnaire féminine et les formes de témoignage qui en découlent.

27Deux des chercheuses américaines les plus importantes dans le domaine de la mémoire des générations d’après sont aussi des figures essentielles de la critique littéraire féministe : Marianne Hirsch, qui a forgé le concept de « postmémoire » (1997), et Susan Rubin Suleiman, qui a développé celui de « génération 1.5 » (2002). Toutes deux ont porté une attention particulière, dans l’ensemble de leurs travaux, aux questions relatives à la maternité et aux relations mères-filles, y compris dans la transmission du traumatisme, démontrant ainsi la pertinence d’une approche féministe pour comprendre la mémoire de la Shoah. L’entretien avec Suleiman, à la fin du dossier, y revient.

28Ces travaux américains ont suscité des débats essentiels sur la pertinence d’une lecture genrée de la Shoah, débats dans lesquels il faut éviter, comme le soulignait Joan Ringelheim après avoir évolué dans sa position, trois écueils : la tendance à faire des recherches sur l’histoire des femmes en fonction d’un programme déterminé, le risque de généraliser à l’excès les différences entre hommes et femmes, et la propension à glorifier exagérément la culture des femmes (Ringelheim, 1985, p. 753-755).

29Aujourd’hui, l’approche genrée des études sur la Shoah est devenue largement consensuelle dans le monde académique. En 1995 est créé aux États-Unis la Jewish Women’s Archive (https://jwa.org/), et, deux ans plus tard un institut new-yorkais dédié à la mémoire des femmes dans l’histoire, notamment pendant la Shoah, Remember the Women (https://rememberwomen.org/) ; en Israël, il existe un centre d’études international dédié aux femmes dans la Shoah depuis 2022 (WHISC - Women in the Holocaust https://www.whisc.center/).

Les ouvrages de référence français sur les voix féminines de la Shoah

30Longtemps, la trilogie intitulée Les Mannequins nus (Auschwitz ; Le Camp des femmes. Ravensbrück ; Kommandos de femmes. Ravensbrück, 1971-1973) de Christian Bernadac (1937-2003), qui consacra en tout douze ouvrages au nazisme, fut le texte le plus connu sur le sort des femmes dans l’univers concentrationnaire. Avec leur couverture gore et leur croix gammée, les livres de Bernadac meublaient les bibliothèques d’un grand nombre de Français dans les années 1970 et 1980. Mal vu, méprisé par l’Université, notamment en raison de la méthode utilisée, le travail de cet homme de télévision est aujourd’hui perçu plus positivement, comme en témoigne la préface rédigée par Annette Wieviorka à la réédition des Mannequins nus en 2020 :

[Bernadac] « monte » de longs extraits de témoignages de survivantes ou de nazis [...], publiés ou inédits, construisant un récit polyphonique. [...] Les témoignages qui servent ici à construire le récit sont des témoignages précoces, malheureusement aujourd’hui largement oubliés, beaucoup plus détaillés et précis dans les descriptions que les témoignages écrits ou recueillis ces dernières années, très loin dans le temps de ce que vécurent leurs auteurs. L’ouvrage n’est pas une histoire des camps d’Auschwitz où chaque élément serait vérifié, critiqué, confronté à d’autres sources, d’archives notamment, mais le récit de la façon dont ces femmes ont vécu leur déportation et dont elles se souviennent dans le temps immédiat de leur libération. (Wieviorka, 2020, p. 13)

31Peu soucieux de respecter les règles de la démarche historienne, s’y opposant même ouvertement20, les livres de Bernadac révèlent néanmoins la profondeur du traumatisme qui persiste chez les survivantes, leur souffrance et leur solitude, vingt ans après la tragédie. Ainsi, avant la bibliographie du volume qu’il consacre aux expérimentions médicales dans les camps, Bernadac explique :

J’ai contacté, pour ce livre, toutes les associations françaises d’anciens déportés ou résistants, Par ce canal, j’ai pu retrouver une centaine de « cobayes survivants » et recueillir une trentaine de témoignages. Il faut comprendre le drame vécu par ces hommes et ces femmes. Beaucoup ne veulent plus en entendre parler, les femmes stérilisées surtout :

– Monsieur. Oui j’ai été stérilisée. Depuis ce jour horrible, je me réveille chaque nuit en pleurant. Je vous en prie, ne m’écrivez pas. Laissez-moi avec ma peine et mes souffrances. Je vous en prie... (Lettre reçue en mars 1967).

Que tous ceux qui ont accepté de me recevoir ou de me répondre, trouvent ici mes remerciements sincères. (Bernadac, 1967, p. 277)

32Aujourd’hui, pour une synthèse sur les voix féminines de la Shoah, on peut lire trois ouvrages traduits de l’anglais : Si c’est une femme : vie et mort à Ravensbrück de Sarah Helm (tout en gardant à l’esprit qu’à Ravensbrück, seules 10% des détenues étaient juives) (Helm, [2015] 2016, p. 12) ; 999 : l’histoire des premières jeunes femmes juives déportées à Auschwitz de Heather Dune Macadam ([2019] 2020) ou Les Résistantes : l’histoire inédite des femmes juives dans les ghettos de Judy Batalion ([2020] 2022).

33En France, 60 ans après la Libération, Françoise Maffre-Castellani donne une première étude universitaire sur des femmes déportées célèbres, juives comme non-juives21. En 2005 toujours, l’Association pour la Recherche et l’Enseignement de la Shoah consacre un dossier de sa revue aux Femmes dans la Shoah, sous la direction de Renée Dray-Bensousan. Un an avant ces publications paraissent les actes d’un colloque qui rassemblent de grands noms historiens sous le titre Les Femmes dans les années quarante. Juives et non-juives, souffrances et résistance. Réunis par Jacques Fijalkow, ces textes s’intéressent à une vaste gamme de situations comme celles des femmes sous Vichy, des femmes dans la collaboration, de l’internement des femmes, de leur résistance, des femmes justes ou encore de celles qui furent actives dans l’armée juive. En 2020, Carol Mann publie Nous partons pour une destination inconnue : femmes juives pendant la Shoah en France, montrant, à partir d’un corpus de journaux et correspondances conservés au Centre de documentation juive contemporaine à Paris, la spécificité des préoccupations féminines en temps de guerre et de génocide, notamment celles liées à la gestion des enfants, du foyer et de la vie quotidienne. En 2021, la revue En Jeu consacre un numéro aux femmes dans la déportation (Dufayel et al.). En 2025 enfin, dans Les Résistantes. Le rôle crucial des femmes face au nazisme, Philippe Collin réserve quelques pages aux femmes juives.

34Du côté des revues universitaires, Claire Andrieu, historienne spécialiste de la résistance, coordonne en 2008 avec Christine Bard un dossier intitulé Femmes en résistance à Ravensbrück. Dans le domaine littéraire, les travaux de synthèse sont plus rares encore. Katja Schubert publie en 2001 en allemand un livre sur les autrices juives francophones et germanophones qui écrivent après la Shoah. En 2020 paraissent les actes d’un colloque sur Etty Hillesum, Charlotte Salomon et Hélène Berr organisé par l’Association femmes artistes et mémoire juive en 2019 à l’Université de Tel-Aviv (Baranès-Bénichou, 2020).

35Il ressort de cette tentative de bilan des synthèses disponibles que la question des femmes dans la Shoah reste peu traitée en France22. Et il va sans dire qu’aucun des ouvrages mentionnés dans cette section ne connaît la diffusion de ceux de Bernadac, dont la présentation et le ton sensationnaliste en firent de véritables best-sellers (Fontaine, Hamelin, 2010, p. 321).

Pourquoi cette marginalisation ?

36Outre le retard spécifique de la recherche française dans les études de genre, la marginalisation des voix féminines s’explique certainement par la domination masculine mais aussi par le soupçon que la survie des femmes serait liée aux « faveurs sexuelles » accordées par ces dernières. Le souvenir de ce soupçon revient souvent dans les témoignages féminins. Envers les femmes juives, le malaise à la Libération était double : leur statut de femmes, donc de séductrices23 ou de victimes désignées, se superposait à leur statut de déportées « raciales », catégorie alors dévalorisée par rapport à celle des « déportés politiques », c’est-à-dire des résistants et des résistantes. Simone Veil se souvient ainsi que le témoignage de sa sœur Denise, résistante, intéressait davantage que le sien et celui de son autre sœur, Milou, qui n’étaient « que » déportées « raciales » :

Nous souhaitions parler, et on ne voulait pas nous écouter. C’est ce que j’ai senti dès notre retour, à Milou et à moi : personne ne s’intéressait à ce que nous avions vécu. En revanche, Denise, rentrée un peu avant nous avec l’auréole de la Résistance était invitée à faire des conférences. ([2007] 2009, p. 85)

37Il y a aussi la disproportion numérique : à la Libération, les « quelques 3 000 rescapés [...] déportés raciaux » sont noyés « parmi la masse des 700 000 requis du Service du travail obligatoire et de 950 000 prisonniers de guerre. » (Lalieu, 2015, p. 23-24) L’expérience particulièrement déshumanisante des déportés raciaux ne fut pas perçue dans l’immédiat après-guerre, alors que toutes les catégories de revenants et revenantes affichaient leurs souffrances. En un raccourci saisissant, Violette Jacquet-Silberstein, rescapée d’Auschwitz, confie :

Nous [les juifs], on nous avait coupé un bras ; eux [les non-juifs], on leur avait coupé le petit doigt. Ils ne voyaient que ce petit doigt qui leur manquait et les faisait souffrir. [...] Tout ça faisait que la souffrance qui était la nôtre ne les intéressait pas. (Linhart, 2012, p. 90)

38Si, dans les esprits d’alors, les déportés résistants « effacent » les déportés raciaux, c’est aussi parce qu’à la fin de la guerre s’impose une « vision patriotique » des événements récents, dans laquelle la « Collaboration dans son ensemble [est] considérée comme une parenthèse [...], les valeurs de la ‟France éternelleˮ ayant été incarnées par la Résistance » (Conan, Rousso, 2013, p. 19-20). L’heure est à la reconstruction, le « travail de deuil » reste « inachevé » (Rousso, [1987] 1990, p. 29-76). Comme l’écrit Olivier Wieviorka, « le pouvoir gaulliste propos[a] son interprétation du conflit, sacralisant la résistance – militaire et extérieure au premier chef –, ignorant les Alliés, niant Vichy et oubliant les déportés juifs » (2010, p. 61). Au regard de cette incompréhension du vécu juif, de la préférence pour les récits héroïques et patriotiques, et de la spécificité du vécu féminin qui suscitait à l’époque encore beaucoup de honte chez les victimes (qu’il s’agisse du viol mais aussi de la maternité), la mémoire triplement problématique des femmes juives pouvait difficilement trouver une place.

39Dans le livre (et le film) que Virginie Linhart a consacré au retour des rescapés juifs, on compte 12 femmes parmi les 23 personnes qui ont accepté24 de se confier sur leur « retour à la vie ». Longtemps après les événements (le film est sorti en 2009, le livre en 2012), elles se souviennent surtout des regards bourgeois et sexistes25 : Sarah Montard évoque par exemple les murmures des gens qui la dévisageaient et chuchotaient, en désignant le bandeau en Vichy au moyen duquel elle dissimulait son crâne rasé : « Elles étaient coquettes là-bas quand même ! » (Linhart, 2012, p. 136), Yvette Lévy se remémore le moment de sa sortie du Lutétia, au bras de sa mère, et cette phrase attrapée au vol : « Qu’est-ce qu’elles ont fait celles-là pour être rentrées ? Elles ont dû trafiquer avec les Allemands ! » (p. 131), Liliane Urtreger, quant à elle, garde à l’esprit la « curiosité malsaine » des clientes du magasin où elle travaillait : « Vous étiez dans les camps ? On vous battait dans les camps ? On vous battait comment ? » (p. 125). Même au sein de la cellule familiale26, les rescapées juives se trouvaient sommées de répondre à ce type de questions, parfois posées par d’autres femmes, comme s’en souvient Marceline Loridan-Ivens :

[...] à mon retour des camps, ma mère et mon frère aîné avaient été surtout préoccupés de savoir si j’avais été violée ou pas – autrement dit, si j’étais une fille perdue, impossible à caser. (Loridan-Ivens, Inandiak, 2008, p. 79)

40Dans son article consacré au retour des déportées françaises et italiennes, Chiara Nannicini Streitberger souligne que le caractère difficilement supportable du soupçon systématique de viol ne s’explique pas uniquement par le fait qu’il s’agit d’un « sujet intime et tabou » mais aussi parce que cette question « néglige toutes les autres souffrances au profit de la seule qui semble intéresser les gens. La personne […] est réduite à sa nature de femme, de femelle, de proie de guerre. » (2022, p. 146) Et, rappelant que la société italienne était alors encore plus patriarcale que la société française27, elle donne un autre exemple tiré de la cellule familiale elle-même, puisqu’il concerne une interaction entre Edith Bruck et sa sœur (voir aussi Servoise ici) :

Revenue d’Auschwitz à seize ans, Edith Bruck raconte comment sa sœur ainée la considère comme une femme « dévergondée », « qui a gâché sa réputation ». Lors d’une dispute, elle la traite de « pute » et son attitude méprisante se résume dans la phrase « ta sœur et toi, en revenant d’Allemagne, vous m’avez ôté dix ans de vie » (Bruck, 1998, pp. 61-62). On voit bien ici comment Leila, la belle femme élégante et bourgeoise, à qui la déportation a été épargnée, perçoit le retour des deux petites sœurs déportées comme un dérangement de son bonheur conjugal, une gêne désagréable dans sa douce vie quotidienne d’épouse et de mère. Elle, qui leur interdit de parler d’Auschwitz et qui fait comme si de rien n’était, me semble bien représenter l’indifférence et le mépris de toute la société. (2022, p. 143)

41Au-delà de ce type de stigmatisation, l’après fut douloureux pour les femmes sur le plan de la maternité, certaines ayant le corps trop abîmé pour enfanter, d’autres ayant dû abandonner leur(s) enfant(s)28 et/ou le(s) voir mourir. « [J]e n’ai jamais réussi à fonder une famille, j’étais moi-même devenue pire qu’une enfant » raconte Liliane Urtreger (Linhart, 2012, p. 164). Quant à Marceline Loridan-Ivens, elle refusa consciemment la maternité par crainte d’une nouvelle déportation :

Pour moi c’était impensable ! J’aurais été incapable : ça aurait été le malheur de ces enfants ! Et j’avais en tête l’idée de ne pas déformer le corps… Parce que ça peut recommencer et t’es bonne tout de suite pour les gaz ! J’appartiens à cette génération de femmes dont les corps, dès qu’elles avaient un enfant ou deux, étaient déformés. Un corps déformé en maigrissant, le ventre il tombe sur les genoux, et ça, c’est 1’horreur Enfin ce n’est pas l’horreur en soi, c’est l’horreur pour survivre dans un camp ! Donc pas d’enfant. (Linhart, 2012, p. 164)

42Même pour les femmes devenues mères après la guerre, la maternité a souvent été vécue de manière douloureuse et problématique, comme l’atteste, par exemple, le témoignage d’Ida Grinspan :

Lorsque ma fille est née, cela ne s’est pas bien passé du tout… J’étais complètement dépassée par les événements, ma mère me manquait, j`avais beaucoup de mal à m’occuper de mon enfant. J’ai fait une très forte dépression, j’ai été hospitalisée d’urgence et là... j’ai tout mélangé ! J’ai complètement perdu les pédales, je me suis crue de nouveau en zone russe, j’exigeais mon rapatriement... J’ai passé deux mois hospitalisée avant de pouvoir retrouver ma fille : quand je suis rentrée à la maison, elle ne m’a pas reconnue. C’est un souvenir affreux. Par la suite mon mari n’a pas souhaité avoir d’autres enfants : ça avait été trop dur. (Linhart, 2012, p. 167)

43Certaines d’entre elles ont souffert de dépression plus tardivement. Helen Epstein, née en 1947, qui incarne la mémoire américaine de la 2e génération (voir Barjonet, ici), se souvient :

Lorsque j’avais sept ans, ma mère a fait une « dépression nerveuse » et a ajouté un psychanalyste à la liste des médecins qui traitaient les nombreuses maladies et affections qu’elle avait développées pendant la guerre. Elle s’effondrait parfois à la fin d’une journée de travail et me demandait de la tenir dans mes bras pendant qu’elle sanglotait. Je l’ai fait, tout en sachant qu’il s’agissait d’un secret29.

La situation après « l’ère du témoin30 » et à l’aube de celle des « non-témoins31 »

44Si aux États-Unis, Elie Wiesel (1928-2016) incarna la figure du témoin de la Shoah, en France c’est une femme, Simone Veil (1927-2017), qui joua ce rôle. Ministre de la Santé à partir de 1974, elle fit voter le droit à l’avortement un an plus tard. Lors des débats autour de cette loi, son passé de survivante de la Shoah ressurgit de la manière la plus sordide possible. « Hector Rolland reprocha ‟le choix d’un génocideˮ. Le pire ? Ce fut Jean-Marie Daillet : il osa parler ‟d’embryons jetés au four crématoireˮ devant la déportée numéro 78 651 » (Braun-Pivet). Ce n’est que dans les années 1990 que Simone Veil se mit à porter cette mémoire de manière publique, devenant présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah en 2001, après avoir été la première femme à assumer la fonction de présidente du Parlement européen (1979-1982). En 2007 seulement, elle livra son témoignage dans le cadre de son autobiographie.

45La voix des femmes dans la Shoah est actuellement à l’honneur en France, comme l’atteste la publication d’enquêtes (Boukhobza, 2024), de témoignages inédits en traduction (comme Epstein, 2020 – écrit dans les années 1970 – et Adelsberger, 2024 – écrit dès 1945 ou 1946 – ou Auerbach, 2025), d’inédits (Berr, 2022, Saltiel, 2023), de récits consacrés à des figures féminines oubliées (Graceffa, 2017 ; Favre, 2019 ; Grynfogel-Drommelschlager, 2021 ; Defrance, 2022 ; Adlington, [2021] 2023), d’histoires d’amour, de mort ou de survie, souvent exceptionnelles (Kor, [2011] 2018 ; Obœuf/Brière/Boulligny, 2022). En 2025, année marquant les 80 ans de la fin de la guerre, les publications se multiplient ; beaucoup de témoignages sont féminins, car les derniers témoins encore en vie sont majoritairement des femmes (Teboul, 2025). Par ailleurs, ces dernières années, certains témoignages prennent la forme de bandes dessinées pédagogiques (Kolinka/Morvan/Matet, 2023) ou d’adaptations destinées au jeune public (Kolinka/Ruggieri/Lauby, 2023)32. On trouve également des romans graphiques basés sur des entretiens avec des survivantes (Yelin, [2023] 2024).

46Depuis une dizaine d’années, l’éditeur Christophe Bataille (Grasset) soutient fortement la parution de ces « dernières voix » en les incitant à co-écrire leur histoire avec des tiers (Loridan-Ivens/Inandiak 2008, Loridan-Ivens/Perrignon, 2015 et 2018, Christophe/Marlière, 2021, Senot/Ernot, 2021, Wallach/Guéna, 2021, Askolovitch/Askolovitch, 2023, Choko/Marlière, 2023, Kolinka/Ruggieri, 2023, Vaislic/Cocquet, 2024). D’autres témoignages paraissent évidemment ailleurs (Hollander-Lafon, 2012, 2021 ; Kraus, 2020). Parfois, certains constituent le matériau de récits fictionnels mais c’est parfois l’inverse qui se produit (comme, pour nous limiter à un exemple, le roman d’Antonio Iturbe, [2012] 2020, qui précède et provoque la publication du témoignage de celle dont il met en scène l’héroïsme, Dita Kraus, la bibliothécaire d’Auschwitz). L’un des plus grands succès de l’année 2025, intitulé La Sage-femme d’Auschwitz, est inspiré de « l’histoire vraie » de Stanisława Leszczyńska. Son autrice, Anna Stuart (de son vrai nom Joanna Barnden), est une romancière britannique spécialisée dans la fictionnalisation d’expériences féminines durant la Seconde guerre mondiale et dont les romans publiés avant 2025 avaient déjà bénéficié d’un accueil très favorable (Bajos, 2025). Cette mise en fiction de vécus réels ne date pas des dernières années mais sa récente prédominance confirme de façon éclatante que nous sommes bien entrés dans l’« ère des non-témoins » (Barjonet, 2022). On note que l’éloignement de l’événement donne lieu, dans certains romans et témoignages tardifs, à une narration influencée par les nombreuses représentations de cet événement depuis 80 ans et, pour la même raison, à la reprise de stéréotypes.

*

47Il nous importe enfin de rendre hommage aux œuvres littéraires pionnières dont la démarche a inspiré notre dossier sur les femmes et la Shoah. Lorsque Svetlana Alexievitch, dans La Guerre n’a pas un visage de femme (1985), donne à lire les témoignages des femmes soviétiques sur la Seconde Guerre mondiale qu’elle a patiemment recueillis, c’est une guerre jusqu’alors inconnue qui se raconte, un visage radicalement différent du conflit qui se révèle. D’une part, elle met au jour un héroïsme spécifiquement féminin que l’histoire officielle a occulté : ces femmes pilotes, tireuses d’élite, médecins de guerre ou partisanes, qui ont pourtant participé massivement à l’effort de guerre, ne considéraient souvent pas elles-mêmes leur expérience comme digne d’être racontée, pas davantage que les héroïnes ordinaires auxquelles elle donne également la parole, ces femmes restées à l’arrière, devant élever seules leurs enfants, soutenir leurs familles, et reconstruire un quotidien dans un monde dévasté. D’autre part, Alexievitch dévoile une perception différente de la guerre, où les relations humaines mais aussi l’expérience corporelle, les sensations, les odeurs, prennent le pas sur les récits de batailles et de stratégies. Avant elle, Assia Djebar avait déjà emprunté ce chemin de dévoilement avec Femmes d’Alger dans leur appartement (1980), brisant les silences imposés pour faire entendre la parole de femmes prises entre la double oppression du colonialisme et du patriarcat, et proposer ainsi des récits alternatifs centrés sur les non-dits et les expériences marginalisées, capables de révéler une histoire parallèle de la colonisation et de la lutte pour l’indépendance, vécue et racontée par celles qui en ont été à la fois témoins et actrices invisibilisées. C’est dans la continuité de ces entreprises de restitution de voix marginalisées et de déplacement de focale pour une meilleure prise en compte de l’ensemble de l’expérience de la guerre et du génocide que s’inscrit notre dossier. Nous espérons qu’il mettra en lumière la façon dont les récits féminins modifient profondément notre perception de la Shoah, tant par leur attention à des formes de résistance et de survie qui échappent aux définitions traditionnelles de l’héroïsme que par leur façon unique d’appréhender et de transmettre cette expérience limite.