Le « Monde littéraire » comme communauté imaginée dans l’œuvre de Roberto Bolaño

1Nous semblons traverser depuis quelques décennies un temps d’inquiétudes dans divers champs littéraires et critiques : à commencer peut-être par le vertige que produit ce qu’on pourrait appeler l’impératif mondial – la pression de rester conscient de l’immense diversité de la production littéraire du monde ; en passant par la crise de pertinence entrainée par la concurrence des cultures visuelles, qui s’intensifie avec la montée de l’internet et des séries télévisées dites « sérieuses », qui débouche sur tous les discours, sans doute prématurés mais tout de même révélateurs de vraies anxiétés, annonçant la « fin » de la littérature. Mais il y a encore une autre inquiétude plus difficilement définissable car plus variable dans ses manifestations spécifiques selon le contexte géographique. Il s’agit de celle qui a pu être provoquée en France par un « double mouvement » de « professionnalisation » et de « précarisation » du métier de l’écrivain (Sapiro et Rabot, 2017) ; ou en Amérique du Nord par l’essor des formations consacrées à la création littéraire, qui a pris de l’ampleur dans les années 1990 en formant des milliers de gens possédant une qualification professionnalisante en « creative writing », dont la plupart ne publieront jamais un livre (Grant, 1999) ; ou encore en Amérique latine par les mécanismes de domination caractéristiques du marché mondial du livre auxquels s’oppose la culture militante du libro cartonero – consistant à fabriquer des livres à partir du carton collecté dans la rue (Gerbaudo, 2020). Si les enjeux et les effets ainsi que sans doute certaines des causes de ces différents développements sont divers, ils s’apparentent les uns aux autres dans la mesure où ils sont tous liés à une précarisation économique et à une consolidation symbolique des vocations littéraires.

2Je souhaiterais montrer ci-dessous que, dans ce contexte, l’œuvre romanesque de Roberto Bolaño, qui émerge dans les dernières années du xxe siècle et qui jouit d’un succès transnational inédit pour un romancier latino-américain depuis quelques décennies, apparaît comme une espèce de soulagement ; ou bien une utopie selon la définition de Norbert Elias, une société imaginaire proposant des « solutions » à des problèmes non résolus d’une société réelle (Elias, [1965] 2014, p. 36). Je crois que la solution qu’offre l’œuvre de Bolaño s’incarne justement dans sa population fictive, qui peut constituer pour un certain type de lecteur une sorte de communauté. Et ce, au sens plein du terme : un ensemble de personnes qui soutient, d’une certaine façon, ce lecteur, et au sein duquel il va penser qu’il a un rôle. Mais on pourrait entendre aussi derrière ce terme la notion d’une communauté imaginée, d’après la célèbre définition de la nation chez Benedict Anderson ([1983] 2006), à savoir un ensemble de personnes qu’on ne connaît pas mais pour lequel on ressent une certaine affinité. Il s’agit par ailleurs d’une communauté littéraire dans la mesure où le monde fictif de Bolaño est imprégné de ce qu’on pourrait appeler le « monde littéraire » en rappelant la notion des mondes de l’art de Howard Becker (1982), la collectivité d’agents qui participent à la production de l’œuvre (écrivains, éditeurs, traducteurs, relieurs, etc.). Il s’agirait donc de montrer que ce monde littéraire perçu comme communauté imaginée se prête à la séduction d’un certain type de lecteur ; une sorte de lecteur idéal de l’œuvre de Bolaño, lui aussi imaginé, mais construit à partir de faits historiques et sociaux et implicites dans l’œuvre même ; un lecteur qui se sentirait, d’un côté, impliqué dans le monde littéraire, ne fût-ce que de façon marginale, et, de l’autre, touché par l’éventuelle précarisation progressive de ce monde.

Tant de manières d’être littéraire

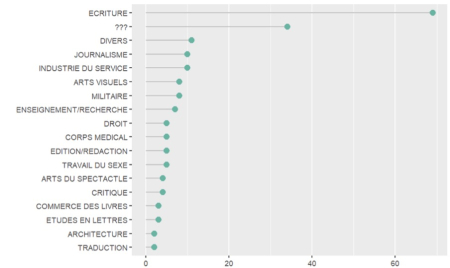

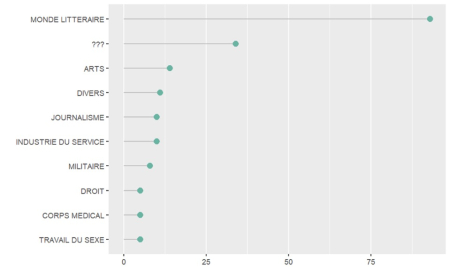

3On peut commencer par l’œuvre dans laquelle cette idée se dessine de la façon la plus nette – Los Detectives salvajes (Les Détectives sauvages, 1998) – en observant que les participants au monde littéraire sont susceptibles de s’y reconnaitre. En termes de « style démographique », elle est densément peuplée par des écrivains : parmi les 195 personnages nommés, 69 (35%) sont désignés explicitement ou implicitement comme écrivains (voir fig. 1), et près de 50% participent, d’une façon ou d’autre, au « monde littéraire »1 (fig. 2). Mais ce monde se caractérise aussi par sa diversité : on va de l’écrivain le plus marginal (des jeunes poètes en germe) au plus consacré (le prix Nobel Octavio Paz fait une apparition), et il y a des personnages-éditeurs, -critiques, -rédacteurs, -enseignants-chercheurs, -libraires, et -lecteurs. On pourrait parler aussi d’une diversité de manières d’être littéraire : il s’agit d’un travail presque bourdieusien de reconstruction du champ à travers la reconstitution de « l’espace des prises de position » (Bourdieu, 1992, p. 149-150), le cœur du roman étant une longue série de témoignages dans lequel les différents personnages racontent leurs souvenirs d’une communauté de poètes-agitateurs s’appelant les « réal-viscéralistes », inspirée du mouvement d’avant-garde les infrarealistas que Bolaño a fondé lors de sa jeunesse à Mexico. À travers ces témoignages, les personnages s’expriment sur le sens (ou non-sens) du mouvement et de la participation au monde littéraire plus généralement. Il émerge donc un tableau de divers habitus, notion qui sous-entend non seulement les comportements mais aussi les manières de penser et de sentir.

4Ainsi, par exemple, au terme de trois témoignages d’une soirée en compagnie des réal-viscéralistes – racontés successivement par les personnages Luis Sebastián Rosado, Alberto Moore, et Carlos Monsiváis –, il se dégage trois dispositions affectives et intellectuelles par rapport à ce groupe d’avant-garde (Bolaño, 1998, trad. p. 189-200). Rosado se sent piégé et intimidé par une question sur le « futur de la poésie mexicaine », posée de façon vaguement menaçante par Ulises Lima, cofondateur du mouvement. Moore taxe les réal-viscéralistes de spectacle plutôt intéressant, en louant le français « acceptable » de Lima, qui avait récité un poème de Rimbaud et raconté l’ « histoire assez singulière » de son écriture2. Et Monsiváis refuse catégoriquement toute suggestion de leur importance :

Ni guet-apens, ni incident violent, ni rien de rien. […] ils m’ont rappelé José Augustín, Gustavo Sainz, mais sans le talent de nos deux exceptionnels romanciers, en réalité sans rien de rien, pas même d’argent pour payer les cafés que nous avons pris (c’est moi qui ai dû les régler), ni arguments de poids, ni originalité dans leurs propositions, deux types perdus, deux égarés. [Ni encerrona ni incidente violento ni nada de nada. […] me recordaron a José Agustín, a Gustavo Sainz, pero sin el talento de nuestros dos excepcionales novelistas, en realidad sin nada de nada, ni dinero para pagar los cafés que nos tomamos (los tuve que pagar yo), ni argumentos de peso, ni originalidad en sus planteamientos. Dos perdidos, dos extraviados.] (p. 160, trad. p. 199-200)

5Confronté à ces figures de poètes maudits on peut expérimenter, selon le témoin, de l’effroi, de l’intérêt circonspect, ou du dédain total, et ces réactions sont révélatrices d’autant de positions dans le champ : le poète mainstream encore trop jeune pour se sentir en sécurité face à l’énergie révolutionnaire de l’avant-garde ; l’intellectuel qui se veut sincèrement désintéressé ; le prosateur reconnu pour lequel les réal-viscéralistes ne sont que des importuns dérisoires3.

|

Fig. 1 : nombre de personnages nommés par métier |

|

Fig. 2 : nombre de personnages nommés par métier (métiers littéraires regroupés) |

6Il va de soi que les possibilités d’identification du lecteur au personnage débordent dans ce tableau multiforme. Mais elles s’offrent sans doute plus facilement aux lecteurs ayant directement affaire au monde littéraire. Le « schéma mental », pour emprunter un terme à la narratologie cognitive, que le rédacteur d’une revue littéraire en ligne, par exemple, est susceptible de former d’un personnage-écrivain va s’informer de ses « connaissances sociales » des diverses personnalités d’écrivain ou bien des pressions du champ littéraire qui produisent de l’angoisse ou de la désillusion selon la position de l’écrivain en question (Schneider, 2001) ; et la question sur le devenir de la poésie nationale, dans sa splendeur parodique, ainsi que les différentes réactions qu’elle peut susciter selon la manière d’être littéraire vont être plus immédiatement sensées pour lui que pour un lecteur qui n’a aucun investissement (symbolique ou autre) dans le monde littéraire.

7Selon sa propre position dans ce monde, on aurait évidemment davantage de chances de s’identifier, au sens propre psychologique, à l’un ou l’autre de ces personnages. Or, pour les mêmes raisons, il ne s’agit pas forcément d’être émotionnellement investi dans un personnage particulier mais peut-être de ressentir une connexion avec la collectivité qui se dessine dans la distribution d’ensemble. C’est pourquoi on pourrait parler plus justement de ce que Hans Robert Jauss dénomme l’identification « associative », par laquelle le participant aux rites « assume un rôle à l’intérieur du monde imaginaire » en « suspend[ant] l’opposition entre présentation et contemplation » (Jauss, 1978, p. 50). L’œuvre de Bolaño suspend l’opposition entre le monde littéraire fictif qu’elle met en scène et le monde littéraire « réel ». Si le lecteur provenant du monde littéraire ne se reconnait pas forcément dans ce monde fictif, il va reconnaître au moins le monde dont il fait partie. Ainsi, la totalité des personnages qui habitent le monde possible de l’œuvre (population imaginaire qu’on connait) et leurs homologues dans le monde que nous habitons (population réelle qu’on ne connait que partiellement) composeraient une seule « communauté imaginée » en suivant presque à la lettre la définition de Benedict Anderson, une sorte de nation personnelle de lecteur.

La Fête bolañienne

8Mais il faudrait aussi poser la question de l’axiologie de cette mise en scène du monde littéraire car elle n’est pas, on peut le supposer, désintéressement sociologique. À ce titre, on a pu repérer dans la dimension parodique des portraits des Détectives sauvages un règlement de comptes avec les écrivains que l’auteur connaissait personnellement et une tentative de dépassement formel et politique par rapport aux grandes figures de l’histoire littéraire latino-américaine (Rojo, 2003), qui irait de pair avec une prétendue volonté de « réorganiser le canon » (Loy, 2014). Or, il n’y a pas de parti pris très clair du point de vue de l’auteur implicite pour l’une ou l’autre manière d’être littéraire. Il n’est pas question d’un narrateur-juge à la troisième personne, et la diversité des prises de position contradictoires brouille tout effort pour repérer un système de valeurs immanent. Tout se passe comme si on tenait à relativiser toute posture en matière de littérature. On raille la frilosité pathétique de Rosado, le sérieux intellectuel de Moore, et l’arrogance acérée de Monsiváis ; mais aussi l’esprit commerçant malhabile de l’éditeur Lisandro Morales, la nostalgie du bon vieux temps de l’ « avant-garde consacrée » incarnée par Amadeo Salvatierra, le geste herméneutique de Lima et Arturo Belano quand ils se mettent à déchiffrer un poème à images, l’élan métaphysico-théorique du critique Iñaki Echevarne, la paresse pédagogique du poète-enseignant Julio César Álamo, et ainsi de suite. Et si dans l’hypothèse d’un règlement de comptes, les réal-viscéralistes ont une place privilégiée à l’abri des critiques, ils sont par moments en butte à la blague aussi, comme dans la réfutation catégorique en litanie de négations prononcée par Monsiváis.

9Le dispositif parodique s’apparente ainsi au rire de la culture populaire du Moyen Âge, décrit par Mikhaïl Bakthine, dans la mesure où le rire est « général » (il est « le bien de l’ensemble du peuple ») et « universel » (« il atteint toute chose et toutes gens ») (Bakhtine, [1965] 1970, p. 20). Le rire bolañien appartient à tout membre du monde littéraire et n’en épargne aucun. Par ailleurs, il ne s’agit « nullement des pastiches rigoureusement littéraires et purement dénigrants » (Bakhtine, [1965] 1970, p. 92) ; c’est-à-dire de ce mode de parodie littéraire, signalé par Boris Tomachevski, qui est entrepris dans le but de « dénuder » ou « dévoiler » tel ou tel procédé littéraire devenu mécanique (Tomachevski, [1925] 1965). Le rire de Bolaño s’oppose surtout au « sérieux » de la culture officielle (littéraire), qui « s’associe à la violence, aux interdits, aux restrictions » (aux interdits et restrictions formels, à la violence intrinsèque à l’espace de luttes du champ littéraire) (Bakhtine, [1965] 1970, p. 98). En signalant ce que toute pratique et toute prise de position a de ridicule ou d’hypocrite, de nombriliste ou de cyniquement carriériste, on cherche à lui enlever sa valeur sociale relative, on nie la distinction à laquelle chaque posture permet d’accéder dans un espace social hiérarchisé.

10Mais le rire « ne récuse pas [non plus] le sérieux, il le purifie et le complète » (Bakhtine, [1965] 1970, p. 127). S’ajoute à son universalité et sa généralité, une « ambivalence » qui s’exprime, par exemple, dans le monologue visionnaire du réal-viscéraliste Ernesto San Epifanio – un passage marqué, comme le parler de la place publique, par une « fusion des louanges et des injures » qui « couronne et détrône à la fois » (Bakhtine, [1965] 1970, p. 168). San Epifanio (nom propice à une interprétation carnavalesque par ailleurs, la fête de l’Épiphanie étant historiquement le début du carnaval) affirme que la plupart des poètes peuvent se ranger dans deux catégories qu’il englobe sous l’étiquette de deux insultes homophobes, « los maricas » et « los maricones4 ». Il commence par appliquer celles-ci de façon, a priori, aléatoire : « Walt Whitman, par exemple, était un poète [maricón]. Pablo Neruda, un poète [marica]. William Blake était un [maricón], sans l’ombre d’un doute, et Octavio Paz une [marica] [Walt Whitman, por ejemplo, era un poeta maricón. Pablo Neruda, un poeta marica. William Blake era maricón, sin asomo de duda, y Octavio Paz marica] » (Bolaño, 1998, p. 83, trad. p. 103), etc. Mais au terme de son discours on aperçoit une préférence pour les maricones, qui prend toute son importance quand on nous offre une explication de « quelques différences » entre les deux :

Les premiers aspirent jusque dans leurs songes à une verge de trente centimètres qui les défonce et les féconde, mais à l’heure de vérité, c’est la croix et la bannière pour coucher avec les étalons de leurs rêves. Les [maricones], en revanche, on dirait qu’ils vivent avec un pieu qui leur baratte les entrailles en permanence, et quand ils se regardent dans une glace – chose qu’ils aiment et détestent de toute leur âme –, ils découvrent dans leurs propres yeux enfoncés l’identité du Maquereau de la Mort. Le mac, pour les [maricas] et les [maricones] est la parole qui traverse indemne les domaines du rien – ou du silence ou de l’altérité [Los primeros piden hasta en sueños una verga de treinta centímetros que los abra y fecunde, pero a la hora de la verdad les cuesta Dios y ayuda encamarse con sus padrotes del alma. Los maricones, en cambio, pareciera que vivan permanentemente con una estaca removiéndoles las entrañas y cuando se miran en un espejo (acto que aman y odian con toda su alma) descubren en sus propios ojos hundidos la identidad del Chulo de la Muerte. El chulo, para maricones y maricas, es la palabra que atraviesa ilesa los dominios de la nada (o del silencio o de la otredad)] (Bolaño, 1998, p. 85, trad. p. 105-106).

11Cette reductio ad absurdum de la pensée catégorique en littérature débouche donc sur une image qui déborde du carnavalesque dans son orientation vers le « bas » corporel et qui impose une nouvelle distinction plus primordiale. Si son explication reste ambiguë, on comprend au moins que le mode privilégié consiste à vivre en permanence un état de questionnement, qui devrait aboutir à cet acte à la fois abominable et enchanteur de se regarder et retrouver ainsi le spectre de la mort (ou du vide, ou de l’Autre). L’autre mode, en revanche, revient au fait d’avoir laissé aller à la dérive cette enquête presque pulsionnelle qui est, sans doute, le point de départ de toute vie littéraire. Il y a derrière le luisant comique de ce passage un respect profond pour toute participation littéraire, pourvu qu’elle se « prostitue » auprès du bon maquereau, qu’elle se livre à sa finalité originelle plutôt, on peut le supposer, qu’aux distractions séductrices de la reconnaissance, de la consécration, de la « gloire » qu’offrent les institutions littéraires.

12Cela expliquerait, d’une autre manière, la centralité du poète d’avant-garde et du poète maudit dans Les Détectives sauvages : ce n’est pas qu’ils échappent au rire (« tout, sans la moindre exception, est comique » [Bakhtine, [1965] 1970, p. 92]), mais ils se distinguent par leur posture extra-institutionnelle. Et si en réalité sociologique cette posture n’est qu’une manière de se faire reconnaitre, si le futur de l’avant-garde la plus révoltée est le fauteuil confortable de l’avant-garde consacrée5, le devenir de tous les jeunes poètes maudits dans ce monde littéraire fictif est tout aussi étranger à la reconnaissance sociale que ne l'est leur présent. Car l’autre écrivain-modèle dans l’œuvre de Bolaño est celui qu’on peut appeler, d’après Enrique Vila-Matas (2000) plus que Melville, le Bartleby. C’est l’écrivain « du refus », une catégorie flexible qui comprend, par exemple, ceux qui cessent d’écrire, comme Cesárea Tinajero, abandonnant une carrière prometteuse pour des raisons mystérieuses ; ou qui ne publient jamais, comme le jeune Juan García Madero, poète assez prolifique dont la seule production littéraire rendue publique semble être le journal intime que constituent la première et la troisième partie du livre et qui, lui aussi, disparait dans le désert sans laisser d’autre trace ; ou encore ceux qui se cachent derrière un nom de plume, opérant ainsi un clivage dans le champ social entre texte et corps écrivant, comme Hans Reiter/Benno von Archimboldi de 2666 ou Max Mirabelais, ce « bizarre Pessoa des Caraïbes [[E]l Pessoa bizarro del Caribe] » de La Littérature nazie en Amérique (Bolaño, [1996] 2015, p. 138, trad. p. 149-150).

13Le maricón/Bartleby incarne un système de valeurs dans lequel les pratiques de base de la vie littéraire – l’engagement discret à la lecture et si besoin à l’écriture – priment sur toute perspective de « succès » ; il rappelle implicitement que, comme l’a écrit Bolaño ailleurs, « [l]es écrivains n’ont pas besoin que quelqu’un fasse les louanges du métier. Nous le faisons nous-mêmes [[L]os escritores no necesitan que nadie les ensalce el oficio. Nos lo ensalzamos nosotros mismos] » (Bolaño, 2004b, p. 38, trad. p. 48)6. On voit bien en quoi ce modèle d’ « écrivain » pourrait être libérateur et cathartique pour les participants précaires au monde littéraire. Mais je crois qu’il pourrait en aller de même pour les écrivains (ou les critiques ou les éditeurs, etc.) les plus aisément consacrés. Ceux-ci sont tout aussi vulnérables à cette peur, évoquée par le narrateur de 2666, qu’éprouvent

la plus grande partie de ces citoyens qui décident un beau (ou un sale) jour de transformer l’exercice des lettres […] en partie intégrante de leurs vies. Peur d’être mauvais. […] Peur que leurs efforts et leurs peines ne tombent dans l’oubli [Es decir, su miedo era el miedo que sufren la mayor parte de aquellos ciudadanos que un buen (o mal) día deciden convertir el ejercicio de las letras y, sobre todo, el ejercicio de la ficción en parte integrante de sus vidas. Miedo a ser malos. […] Miedo a que sus esfuerzos y afanes caigan en el olvido] (Bolaño, 2004a, p. 903, trad. p. 819),

14une peur que la vision du monde littéraire bolañienne neutralise d’emblée.

Une res publica mondiale de lecteurs ?

15Mais pour comprendre le vrai potentiel cathartique de cette population fictive, il faudrait se demander ce que c’est qu’un écrivain qui préfère ne pas écrire ou qui, pour le moins, n’est pas « écrivain » pour le monde social. Qu’est-ce qu’une personne qui est investie dans les questions et les problèmes endémiques du champ littéraire mais qui ne s’y fait pas reconnaitre en tant que participant actif ? Ce serait sans doute un lecteur. Ou mieux, un Lecteur – une personne pour laquelle la lecture n’est pas un simple divertissement mais un composant essentiel de sa perception de soi, de son identité revendiquée ou encore d’un « projet d’être » inconscient. Les vrais écrivains pour Bolaño sont avant tout des Lecteurs, comme les maricones qui se distinguent, non pas par leur production littéraire mais, selon la métaphore jouissante du discours de San Epifanio, par leur réceptivité. On tombe aussi, partout dans la fiction de Bolaño, sur des lecteurs qui n’occupent pas de place dans le monde littéraire : les serveuses qui s’intéressent au projet poétique de García Madero au début des Détectives sauvages ; le pharmacien du célèbre passage de 2666 qui se nourrit des opinions fortes sur Melville et Flaubert ; Barry Seaman, motivational speaker et ex-black panther, dont le livre préféré est le Compendium abrégé de l’œuvre de Voltaire ; la voyante Florita Almada dans « La Partie des crimes » ainsi que le personnage-titre de la nouvelle « Vie d’Anne Moore » qui lisent toutes les deux « tout ce qui [leur] tombe entre les mains » (Bolaño, [2004] 2008, p. 491 ; Bolaño, [1997] 2020, p. 964). S’il y a une vision utopique dans l’œuvre de Bolaño, qui transparaît même dans la dystopie de 2666, c’est la vision d’un monde où tout le monde est lecteur.

16Tout le monde est lecteur, ou pourrait l’être. Car souvent les personnages qui ne lisent pas font preuve d’une littérarité en puissance, se trouvant même dans les endroits les plus éloignés des centres de pouvoir savants, comme le village natal de Florita Almada où « on croyait que “école du soir” était le nom d’un bordel dans les environs de San José de Pimas [[C]reían que Escuela Nocturna era el nombre de un burdel en las afueras de San José de Pimas] » (Bolaño, 2004a, p. 539, trad. p. 491). C’est le cas de la narratrice de l’un des tous derniers témoignages des Détectives sauvages – María Teresa Solsona Ribot7 : barmaid et bodybuilder amatrice, elle devient colocataire et amie d’Arturo Belano. Ce dernier lui fait lire un poème, « une véritable connerie » écrite par « un Français » (Stéphane Mallarmé) à laquelle elle oppose son sens commun caustique. Mais « [c]omme les choses sont curieuses », Solsona Ribot n’arrête pas d’y penser : « je ne dirais pas continuellement mais souvent. Je trouvais toujours que c’était une connerie, mais il n’y avait pas moyen de me l’enlever de la tête [Lo que son las cosas, a partir de esa noche ya no pude olvidar el poema, pensaba en él no diré que continuamente pero sí a menudo] » (Bolaño, 1998, p. 516, trad. p. 642-643). De cette façon, le poème est la cible d’un rire capable de rabaisser et de relativiser toute pratique littéraire, y compris la lecture de la poésie la plus canonique, et en même temps l’amorce de ce mécanisme mystérieux qui attire, par une force qu’on pourrait dire libidinale, le lecteur au texte. Ainsi, il y a une perméabilité du monde littéraire de Bolaño qui passe souvent par une relation vaguement sentimentale entre personnage littéraire et personnage non-littéraire ; une relation – toujours genrée, il faut le noter, de la même manière (littérarité masculine, sens pratique féminin) – qui sert à maintenir le monde littéraire en parfaite communication avec le monde « réel ».

17Comme les fêtes du Moyen Âge étaient animées par les membres les plus marginaux de la communauté (Bakhtine, [1965] 1970, p. 91), le rire de Bolaño est une « vérité populaire non-officielle » (p. 98) portée par les personnages avec les liens les plus ténus aux institutions savantes, et jusque par ceux qui viennent tout juste de se laisser séduire pour la première fois par le texte littéraire. Il s’agit d’une ouverture radicale (imaginée, peut-être, mais de ce fait imaginable) de la culture littéraire, une vulgarisation bien distincte de ce mode postmoderne (qui n’est pas pourtant incompatible car Bolaño y participe aussi) consistant à entrecouper les références savantes de références « populaires ». Il semblerait s’agir plutôt d’une tentative de retour à quelque chose de plus ancien – à un monde dans lequel on repérait encore cette « “circularité” entre culture hégémonique et cultures subalternes » que Carlo Ginzburg décrit dans un ouvrage consacré à un Bartleby avant Bartleby (Ginzburg, [1976] 1980, p. 202) ; une circularité dépendant d’une relation au rire qui commence à s’effilocher en Europe, d’après Bakhtine, avec la raison dédaigneuse des Lumières (Bakhtine, [1965] 1970, p. 122-125) et qui n’a jamais existé, d’après Angel Rama, en Amérique (Rama, [1984] 1998).

18La fiction de Bolaño défait ainsi l’idée du monde littéraire comme espace hermétique et isolé, ou comme « cité lettrée » (inextricablement liée depuis les débuts de la civilisation européenne en Amérique au pouvoir et marquée par une « distance par rapport au commun de la société [[L]a distancia respecto al común de la sociedad] » [Rama, [1984] 1998, p. 43, ma traduction]). Elle imagine plutôt une version démocratique et accessible qui, peu importe ses sources d’inspiration, est dénuée de barrières à l’entrée et de la violence symbolique des distinctions sociales. Il détruit, comme l’on faisait autrefois en temps de fête, l’ordre social existant et fait naître par le même coup, le temps de la lecture au moins, une collectivité qui se caractérise par le contact communautaire. Le discours de San Epifanio se termine justement sur les échanges collaboratifs entre les deux modèles d’écrivain : « rien n’empêche que les [maricas] et les [maricones] soient de bons amis, se plagient avec finesse, se critiquent ou se louent, se publient ou se cachent mutuellement dans le furibond et moribond pays des lettres [Por lo demás, y con buena voluntad nada impide que maricas y maricones sean buenos amigos, se plagien con finura, se critiquen o se alaben, se publiquen o se oculten mutuamente en el furibundo y moribundo país de las letras] » (Bolaño, 1998, p. 85, trad. p. 106) ; et même ceux qui ne plagient personne, qui ne publient rien, peuvent participer pleinement et de plein droit au monde littéraire.

19On pourrait se demander où se trouve cette communauté8. Car la communauté des réal-viscéralistes se désintègre rapidement et n’existe plus que dans les mémoires de ses participants qui s’éparpillent un peu partout dans le monde. D’ailleurs, à la différence du champ littéraire bourdieusien et de la République mondiale de Pascale Casanova, qui se tissent des positions prises en écrivant, et du monde littéraire au sens restreint beckerien, qui est composé des agents impliqués dans la production des œuvres, tout ce qu’il faut pour faire partie du monde littéraire bolañien est de se consacrer sérieusement (mais en riant) à l’acte de lecture. Mais qu’est-ce qu’une communauté qui n’est mise en acte qu’à travers l’engagement désintéressé dans une activité solitaire ? Ce serait une utopie au sens propre, existant nulle-part et donc partout ; ou bien, comme l’utopie chrétienne, existant là où deux ou trois sont réunis en son nom, sachant qu’au moins deux sont réunis au nom de la littérature à chaque fois que l’un d’entre nous ouvre un livre. C’est dans tous les cas une communauté imaginée, qui est toujours déjà une utopie, reposant d’après Benedict Anderson sur des liens « forts » et « horizontaux ». Ce n’est pas pourtant une nation qu’on hérite par droit de naissance ou droit de sol (car, après tout, « [p]our le véritable écrivain [comme pour tout Lecteur], l’unique patrie est sa bibliothèque [Para el escritor de verdad su única país es su biblioteca] » [Bolaño, 2004b, p. 43, trad. p. 55]) mais une république selon la vision idéale de son étymologie même, une res publica de lecteurs.

*

20Je ne pense pas avoir besoin d’expliciter en quoi une telle population fictive résout symboliquement le problème posé au départ. Quelle meilleure compagnie pour le diplômé du Iowa Writers’ Workshop qui ne publiera jamais un livre ? Ou pour la romancière parisienne qui voit baisser ses droits d’auteur au point de devoir faire de la traduction freelance pour arrondir les fins du mois ? Ou pour l’étudiant rioplatense qui passe ses week-ends à bricoler de beaux petits livres en carton ?

21Mais on pourrait bien se demander dans quelle mesure tout cela sépare le projet romanesque de Bolaño de ceux de ses contemporains. Certains éléments sont très présents dans les littératures récentes, y compris les littératures hispanoaméricaines du post-boom. Le Bartleby par exemple est une figure très répandue de l’époque, quelque chose qui semble se trouver déjà dans l’air du temps que le roman de Vila-Matas ne fait que nommer. Mais il s’agit souvent de figures isolées et parfois quelque peu héroïques dans leur isolement. J’espère avoir montré qu’il n’y pas d’héroïsme ni de solitude chez Bolaño. Le remontant que son œuvre propose symboliquement à un monde littéraire qui se sent de plus en plus fragmentaire consiste à faire de la population fictive tout un monde littéraire – ouvert, égalitaire, et surtout communautaire.

22Pour terminer comme on avait commencé sur une citation du grand Bartleby de la sociologie qu’est Norbert Elias, qui a dû être convaincu pendant longtemps que son travail tomberait dans l’oubli, on peut se rappeler que la notion de communauté même repose sur le fait que « [l]’image et l’idéal du “nous” d’une personne font autant partie de son image et de son idéal du “moi” que l’image et l’idéal de soi de la personne unique qui dit “je” [A person’s we-image and we-ideal form as much part of a person’s self-image and self-ideal as the image and ideal of him- or herself as the unique person to which he or she refers as ‘I’] » (Elias [1965] 1994, p. xliii, trad. Heinich, [1997] 2002, p. 84). Plus que toute autre chose, je pense que Bolaño construit une image et un idéal du « nous » susceptible de séduire et soulager chacun de nous qui imaginons faire de la littérature une partie intégrante de notre vie.