Hors des livres, hors des Beaux-Arts, hors de l’Occident : quelques usages surréalistes de l’exposition des « arts sauvages »

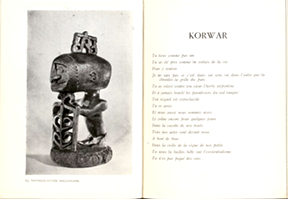

1Dans leur immense majorité, les poètes surréalistes étaient fascinés par l’« art sauvage ». La « plastique nègre » était source d’inspiration, tant pour les peintres, sculpteurs et photographes que pour les poètes. Ce goût des arts lointains s’exprime non seulement dans les recueils de poèmes, mais aussi dans les revues collectives et dans les tracts. Au-delà des mots, les surréalistes insèrent ces objets d’Océanie, d’Afrique ou d’Amérique dans leurs expositions. Par le procédé de l’analogie qui leur est chère, celles de l’entre-deux-guerres sont conçues comme des créations poétiques dans l’espace, qui mêlent esthétique surréaliste et « sauvage » en se passant des mots. Pour certaines, cette juxtaposition joue un rôle central. La capacité de dissonance de l’exposition se trouve largement renforcée par la présence des objets tenus pour « primitifs ». Plus ou moins collective, l’exposition est pensée comme le laboratoire où se définit le surréalisme, dans une complémentarité avec la poésie et les éditions collectives, mais suivant des modalités qui échappent au livre. L’objet dit sauvage définit le surréalisme hors du livre de même que d’autres objets. L’organisation de ces expositions est prise en charge autant sinon davantage par les poètes que par les plasticiens.

2Dès lors que nous explorons cette forme d’expression hors-livre, mais aussi non verbale, il faut souligner une particularité des artefacts non occidentaux. Comme les objets d’art européens, ils relèvent d’une expression visuelle. Mais plus que ces derniers, ils appartiennent à des cultures traditionnelles qui ignorent la plupart du temps l’écrit, et qui plus est le livre. Ainsi, la présence de ces objets dans les expositions surréalistes renforce le caractère non livresque de l’objet exposition, voire en fait peut-être un objet, une expérience et un événement « antilivresque ».

3L’exposition relève d’une rhétorique non verbale, mais qui vise les mêmes objectifs que le poème surréaliste. Autour de ces expositions, les articles et les poèmes des uns et des autres, ou encore le support imprimé et textuel qu’est le catalogue, constituent un « retour au langage » qui permet de mieux articuler l’intention poétique de l’exposition. Il faut aussi noter que le catalogue d’exposition à cette époque n’est pas un livre : il relève plus du livret, d’un support imprimé de forme plus éphémère (Leinman, 2015).

4Ainsi, l’exposition surréaliste semble représenter d’autant plus une proposition poétique « extralivresque » qu’elle intègre des objets « primitifs », lesquels, bien loin d’être périphériques, sont centraux. Cette étude interrogera autant la modalité de l’exposition que le parti pris pour les arts non occidentaux, considérés comme disruptifs et donc porteurs d’une nouvelle potentialité poétique. Pour cette exploration, nous nous appuierons sur six expositions surréalistes présentées entre 1926 et 1940, à savoir : Tableaux de Man Ray et Objets des îles (1926), Yves Tanguy et Objets d’Amérique (1927), La Vérité sur les colonies (1931), l’Exposition surréaliste d’objets (1936), Mexique (1936) et Exposición internacional del surrealismo (1940)1.

Les années 1920, l’exposition monographique

5Dès les débuts du mouvement, les surréalistes souhaitent présenter l’art dit sauvage aux côtés de l’art surréaliste, par un procédé qui leur est cher, celui de l’analogie et du rapprochement d’univers plastiques perçus a priori comme antithétiques. Cette mise en regard de l’art surréaliste et « primitif » se formule dans les années 1920 dans deux expositions monographiques qui semblent cousines.

1926 – Tableaux de Man Ray et objets des îles

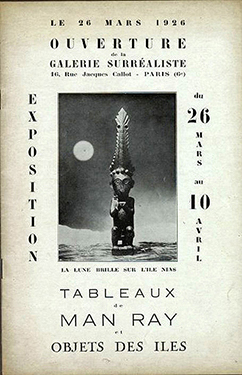

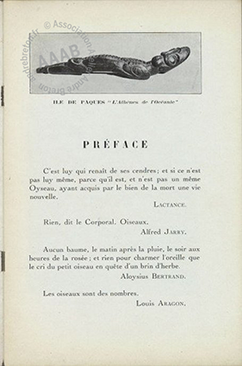

Figures 1.1 et 1.2. Catalogue de l’exposition « Tableaux de Man Ray et objets des îles », Galerie surréaliste, du 26 mars au 10 avril 1926 (www.andrebreton.fr).

6Présentée pour l’inauguration de la Galerie surréaliste, cette exposition propose un dialogue entre un artiste important du mouvement et des objets d’Océanie. La couverture du catalogue est illustrée de la photographie « La Lune brille sur l’île de Nias » de Man Ray, qui représente une statue appartenant à André Breton2 placée dans un décor artificiel figurant grossièrement les îles au clair de lune.

7Cette photographie s’apparente à la création d’une œuvre qui opère la fusion entre les deux ensembles composant l’exposition. Donnant à voir l’artifice — pour ne pas dire le kitsch —surréaliste, elle exprime sous une autre forme que textuelle l’idéalisation de la vie dans les mers du Sud. Comme le reste du catalogue, elle témoigne aussi de la volonté de montrer que les œuvres des surréalistes entretiennent une grande proximité avec les objets océaniens ; que l’art surréaliste aurait « partie liée » avec eux, pas vraiment « sauvage », mais plus tout à fait occidental. Ce catalogue est illustré de trois reproductions de statues et d’une reproduction de masque aux légendes revisitées par les surréalistes : « Mais où sont les îles Sandwich » ; « Les parfaits imbéciles de l’île de Loyauté » ; « Les admirables masques du Nouveau-Mecklembourg » ; « Île de Pâques, “l’Athènes de l’Océanie” ». La poétisation des légendes est un retour au langage qui décuple l’onirisme des objets océaniens. Ce catalogue reproduit aussi de nombreuses citations de poètes prisés par les surréalistes suivies des reproductions des tableaux de Man Ray. Comme l’indique Colette Leinman à propos de ce catalogue et en particulier de sa couverture, « […] cette présentation, ou plutôt cette mise en scène insolite et mystérieuse, ne correspond pas aux normes du catalogue censé donner des informations objectives et présenter les objets exposés dans un contexte neutre » (2015, p. 72).

8Dans le « tract »/« carton » édité pour l’« ouverture de la galerie surréaliste, Man Ray, Objets des îles », on retrouve la marque de la poésie surréaliste puisque le titre est encadré d’une « série de sans » : « Sans soleil sans fil sans terre sans reproche sans patrie, sans plus sans vous sans peine sans cœur sans relâche sans étoiles sans tain. »

9Ainsi, le livret imprimé qu’est le catalogue de même que les documents de promotion de l’événement prennent la forme d’objets éditoriaux extra-livresques qui sont des prolongements de l’exposition elle-même et sont dictés par la même volonté non conventionnelle, dont l’aspect le plus inattendu est sans doute la présence de « fétiches » océaniens3.

1927 – Yves Tanguy et objets d’Amérique

Figure 2. Catalogue de l’exposition « Yves Tanguy et objets d’Amérique », Galerie surréaliste, du 27 mai au 13 juin 1927 (www.andrebreton.fr).

10Installée elle aussi à la Galerie surréaliste du 27 mai au 13 juin 1927, cette exposition présente côte à côte les tableaux d’Yves Tanguy et des objets d’Amérique, précolombiens et plus récents. Ces objets de Colombie-Britannique, du Nouveau-Mexique, du Mexique, de Colombie et du Pérou, sont issus, entre autres, des collections de plusieurs surréalistes comme Louis Aragon, André Breton, Paul Éluard, Roland Tual et Nancy Cunard. Tant les œuvres de Tanguy que les artefacts extra-occidentaux font l’objet d’appellations revisitées dans le catalogue, avec une dimension poétique évidente. Deux textes y figurent, l’un d’André Breton sur ce peintre, l’autre, de Paul Éluard, sur les Amérindiens. Breton crée un pont entre les « anciennes villes du Mexique » et l’univers du peintre, qui « nous propose aujourd’hui de le rejoindre en un lieu qu’il a vraiment découvert ». Dans « D’un véritable Continent », Paul Éluard rapproche lui aussi les cultures amérindiennes des préoccupations surréalistes que sont le rêve et l’imagination : « Les Iroquois n’eurent qu’une divinité : le rêve. Ils lui obéirent strictement. […] HOMMES PROPREMENT DITS, TROIS FOIS HOMMES, leur existence s’accordait à leurs rêves. Le moindre manquement à cette vie réelle devait causer leur mort. Leur destinée avait les yeux fermés. »

11Comme la précédente, l’exposition propose un regard croisé entre l’art des Indiens d’Amérique et l’art surréaliste, qui relèveraient d’une poésie commune. Quelques années plus tard, on retrouve de manière plus anecdotique ce rapprochement dans des revues surréalistes, à savoir le n° 5-6 de Cahiers d’Art (Péret, 1935), ou dans le n° 2 de View en 1942. L’exposition de 1927 semble alors sceller pour les décennies suivantes une affinité de ce peintre surréaliste avec l’Amérique non occidentale.

Analogies des années 1920

Figure 3.1. Masque du Nouveau-Mecklembourg (La Révolution surréaliste, n° 6, 1er mars 1926, p. 4, édition en fac-similé, Paris, Jean-Michel Place, 1975).

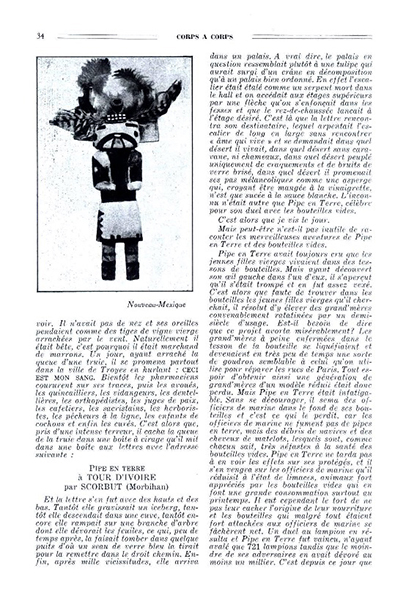

Figures 3.2 et 3.3. Kachina pueblo, Nouveau-Mexique, et cadavre exquis (La Révolution surréaliste, n° 9-10, 1er octobre 1927, p. 34-35, édition en fac-similé, Paris, Jean-Michel Place, 1975).

12Cette juxtaposition des objets non occidentaux et des productions surréalistes se retrouve dans les revues du mouvement des mêmes années. Dans le n° 6 de La Révolution surréaliste de 1926, un masque du Nouveau-Mecklembourg illustre des « textes surréalistes » (p. 4-5), puis, dans le numéro suivant, un ensemble de parures et des masques de Nouvelle-Irlande accompagnent un poème de Philippe Soupault (1926, p. 16). Dans le n° 9-10 de 1927, deux illustrations présentées en regard paraissent composer un diptyque tant les deux représentations se répondent formellement : sur la page de gauche une poupée Kachina des Pueblos, sur celle de droite, un cadavre exquis (p. 34-37).

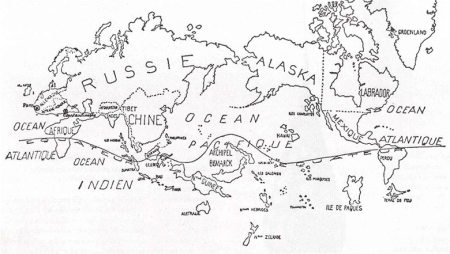

Figure 4. « Le monde au temps des surréalistes », Variétés, 1929, hors-série, juin 1929.

13Avec la carte « Le monde au temps des surréalistes », parue dans Variétés en 1929, le procédé est un peu différent mais l’intention est proche, puisqu’il s’agit de fondre, en une seule représentation visuelle, l’évocation primitiviste et surréaliste, auxquelles s’ajoute la faveur pour le communisme. Publiée sans signature dans un numéro devenu fameux qui fait le point sur ce qu’est le surréalisme, cette carte est d’ailleurs attribuée à Yves Tanguy (Pierre, 1980, p. 421). Elle « est à la fois l’affirmation de quelques préférences politiques et l’indication des régions ayant donné naissance à un art particulièrement admiré. La moitié du monde est ainsi réduite à rien au profit de la Nouvelle-Guinée et de l’île de Pâques » (Thirion, [1972] 1999, p. 454). Cette carte fait écho au texte de Paul Nougé paru dans la même livraison de Variétés, « Nouvelle géographie élémentaire », où il prend le contrepied des manuels scolaires et invite le lecteur à un voyage dans « ces contrées [qui] ne sont peuplées que de sauvages » (p. 16-17). À la faveur de ce numéro, la carte est aussi directement mise en relation avec le texte de Paul Éluard sur « L’Art sauvage » (p. 36-37).

14Ces associations visuelles et textuelles dans des revues collectives qui représentent la vitrine du mouvement fonctionnent de la même façon que les expositions qui, même lorsqu’elles sont monographiques, sont pensées à plusieurs comme le reflet de ce qu’est le surréalisme, dans une pratique de l’agencement qui dépasse largement le livre.

Les années 1930 : l’exposition surréaliste au service des révolutions

15Deux grandes expositions des années 1930 présentant des objets d’art sauvage peuvent également être rapprochées cette fois par opposition. En effet, l’exposition anti-impérialiste de 1931 est tout ce que l’Exposition surréaliste d’objets de 1936 n’est pas. Si la contribution surréaliste à l’exposition de 1931 est une mise au service de la révolution communiste, l’exposition de 1936 ambitionne quant à elle une révolution proprement surréaliste, celle du regard, où les objets sauvages ne sont pas tant instrumentalisés qu’incorporés au cabinet surréaliste. En ce sens, plus encore que celle de 1931, l’Exposition surréaliste d’objets est un manifeste visuel.

1931 – La Vérité sur les colonies

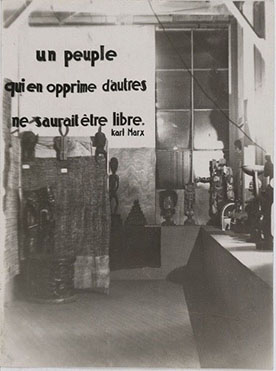

Figures 5.1 et 5.2. Photographies de l’exposition « La Vérité sur les colonies », 1931, reproduites dans Le surréalisme au service de la révolution, n° 4, décembre 1931.

16Alors que l’Exposition coloniale internationale de Vincennes est déjà ouverte depuis quatre mois, l’exposition anti-impérialiste est inaugurée le 19 septembre 1931, dans la Maison des syndicats au Pavillon des Soviets. Elle est organisée par le Secours rouge international, la Ligue anti-impérialiste, avec le concours de quelques surréalistes, en particulier Louis Aragon.

17Les surréalistes se chargent d’une partie de l’exposition, à savoir celle qui présente des objets non européens. Deux photographies de cette salle sont reproduites dans Le Surréalisme au service de la révolution en décembre 1931 (p. 40). Aragon se souvient de la façon dont il a rassemblé les différents objets exposés :

L’essentiel, avec les inscriptions explicatives abondantes qui l’accompagnaient, en était constitué par une exposition de sculptures africaines, océaniennes et américaines, d’une ampleur jamais vue à Paris, que j’avais pu constituer grâce à la participation des principaux collectionneurs de l’art des pays colonisés, dont plusieurs surréalistes (André Breton, Paul Éluard, Tristan Tzara, Georges Sadoul et moi-même). Nous avions obtenu des pièces provenant de chez les grands marchands de Paris, spécialisés dans ce domaine. (1975, p. 532)

18Même si elle présente des objets extra-occidentaux agencés par quelques surréalistes, cette exposition ne s’inscrit pas véritablement dans l’esprit surréaliste. Répondant simplement à une demande communiste de créer un pendant artistique aux espaces directement politiques, elle n’est pas une installation régie par une esthétique surréaliste en ce qu’elle ne juxtapose pas objets non-occidentaux et surréalistes. La mise en regard d’objets dits sauvages et de statues chrétiennes est politique, en ce qu’elle cherche à démontrer l’universalité de ce qui est dénoncé en Europe comme de la superstition et du fétichisme, dans une démarche de relativisation à la Montaigne. Cette installation ne procède pas pleinement du principe esthétique de l’analogie qui cherche à provoquer le « précipité du désir ». Ces objets sauvages sont d’ailleurs présentés isolément du reste de la visite. En ce sens, elle correspond sous une autre forme aux textes politiques écrits par les surréalistes pour condamner l’exposition de Vincennes, en particulier les deux tracts signés collectivement, « Ne Visitez pas l’Exposition coloniale » et « Premier Bilan de l’Exposition coloniale ». Cette contribution surréaliste à la contre-propagande anti-impérialiste des communistes est ainsi le signe fort de l’anticolonialisme des surréalistes, qui s’exprime par l’entremise des objets africains, océaniens et amérindiens, dans une sorte de parti pris visuel autant que politique pour le monde non occidental.

1936 – Exposition surréaliste d’objets

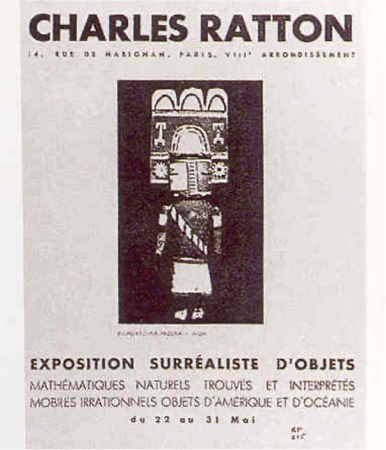

Figure 6. Planche promotionnelle pour l’« Exposition surréaliste d’objets » (poupée kachina, Pueblos, sud-ouest des États-Unis), Cahiers d’Arts, n° 1-2, 1936.

Figures 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5. Vues de l’« Exposition surréaliste d’objets », 22 au 29 mai 1936, galerie Charles Ratton, archives Ladrière-Ratton, Paris.

Figures 8.1 et 8.2. Catalogue de l’« Exposition surréaliste d’objets », 22 au 29 mai 1936, galerie Charles Ratton (www.andrebreton.fr).

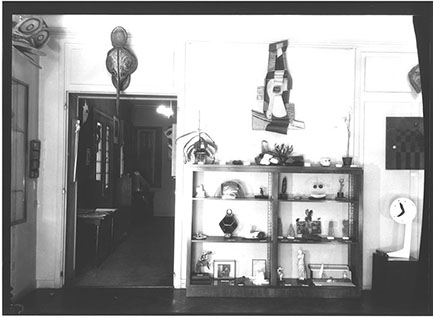

19Cinq ans plus tard, l’Exposition surréaliste d’objets s’oppose en tous points à la précédente et systématise l’analogie entre objets surréalistes et « primitifs ». Installée du 22 au 29 mai 1936 à la galerie Charles Ratton4, elle s’inscrit dans une réflexion menée notamment par André Breton sur l’objet ([1935] 1992, p. 472)5. Au même moment, il publie dans Cahiers d’Art le texte « Crise de l’objet », dans lequel il mentionne l’ambition de l’exposition de faire émerger « ces “champs de force” créés dans l’imagination par le rapprochement de deux images différentes » ([1936] 1965, p. 279). L’analogie visuelle est ici présentée comme le programme de l’exposition. À ce titre, elle peut être perçue comme un « poème-objet », un espace où la poésie surréaliste prend une forme matérielle et visuelle6.

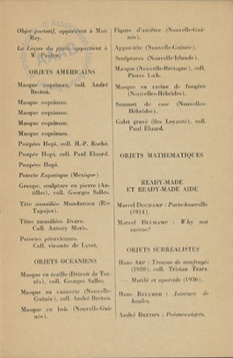

20L’exposition regroupe de nombreux objets d’artistes surréalistes, des éléments naturels et des objets « sauvages » : en ce qui concerne les artefacts américains, on trouve cinq masques « esquimaux », plusieurs poupées hopi, une poterie zapotèque, des pierres des Antilles, des têtes réduites Mundurucu et Jivaro et des poteries du Pérou ; parmi les expôts océaniens, on compte cinq masques ainsi que des objets de Nouvelle-Guinée, des Nouvelles-Hébrides, de Nouvelle-Bretagne, du Détroit de Torrès et des îles Loyauté7. Certains de ces objets appartiennent à des surréalistes et quatre masques « eskimos » ont été prêtés par Charles Ratton, Pierre Loeb, et des collectionneurs étrangers8, ou encore par le Musée de la France d’Outre-mer.

21Outre leur « artification » — un processus de transformation en art de ces objets qui n’étaient jusqu’alors pas considérés comme tels (Toffin, 2015, p. 190 ; Heinich et Shapiro, 2012) —, ces objets sont aussi transformés en objets surréalistes. L’Exposition surréaliste d’objets est certainement le meilleur exemple de juxtaposition entre objets non occidentaux et objets surréalistes (Mileaf, 2001, p. 239). Parfois regroupés dans un espace de la galerie, ils sont aussi présentés côte à côte avec les objets surréalistes, comme le Veston aphrodisiaque de Salvador Dalí ou le Déjeuner en fourrure de Meret Oppenheim, etc.

22Comme l’explique Maurice Henry, « d’un masque esquimau en forme de canard, d’une plante carnivore, d’un verre malaxé par la lave d’un volcan à un objet surréaliste, il n’y a qu’un pas à franchir. Il est vite franchi par le visiteur de l’exposition qui vient de s’ouvrir à la galerie Charles Ratton » (1936, p. 11). Ainsi, la différence est mince entre l’Exposition surréaliste d’objets — c’est-à-dire qui charge les objets d’un caractère surréaliste à la faveur de leur réunion — et une « exposition d’objets surréalistes » — à savoir réunis en raison de leur caractère surréaliste —, titre initial apparaissant sur la première épreuve du catalogue (Archives de la galerie Ladrière-Ratton).

23La volonté de considérer l’objet amérindien comme un objet surréaliste se formule aussi clairement par l’affiche de présentation de l’« exposition surréaliste d’objets mathématiques naturels trouvés et interprétés mobiles irrationnels objets d’Amérique et d’Océanie », qui est illustrée par une Kachina des Indiens pueblos (Cahiers d’Arts, 1936, p. 1). Plusieurs textes signés de surréalistes accompagnent aussi l’événement, comme « L’habitude des tropiques » de Paul Éluard publié dans le numéro de Cahiers d’Art qui vante l’exposition. Dans une langue avant tout poétique, il nous emmène en voyage par « un long trajet vers un grand pays aux serrures compliquées », vers les « rivages de la Nouvelle-Guinée ».

24Cet ensemble d’objets est donc un assemblage surréaliste fait de résonances, d’analogies, de rapprochements entre des objets relevant a priori de catégories opposables — l’art moderne et l’art « primitif » —, dans une écriture de l’espace conforme à la poétique surréaliste de rapprochement de réalités éloignées. Cette expérience sensible qu’est la visite de l’exposition se prolonge par des supports qui sont textuels sans être livresques, et qui confortent les intentions des organisateurs : faire de « l’art sauvage » un art surréaliste.

Le surréalisme ailleurs, le Mexique au miroir du surréalisme

25Le contact entre le surréalisme et les arts lointains par le biais d’expositions prend forme avec une « terre d’élection du surréalisme » : le Mexique. À une année d’écart, ont lieu, de part et d’autre de l’Atlantique, deux expositions qui mettent à l’honneur ce « miroir magnétique », et qui tentent d’éclairer plusieurs manifestations de l’art mexicain au regard du surréalisme.

1939 – Mexique

Figures 9.1, 9.2 et 9.3. Catalogue de l’exposition « Mexique », galerie Renou & Colle, du 10 au 25 mars 1939 (www.andrebreton.fr).

26La fascination de Breton pour le Mexique lors de son voyage de 1938 est un épisode bien connu de sa biographie. La volonté qu’il a d’en témoigner à son retour donne lieu à plusieurs textes, mais aussi à l’exposition organisée à la galerie Renou et Colle du 10 au 25 mars 1939. Elle met à l’honneur l’art mexicain moderne, populaire et précolombien.

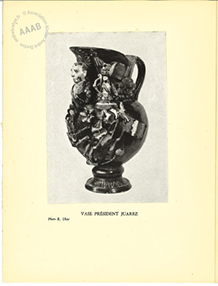

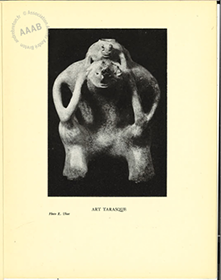

27Y sont présentés des objets d’art précolombien, des objets d’art populaire indiens et funèbres et des tableaux mexicains. Les « retables » présentés pourraient être ceux que Breton a volés dans l’église de Cholula. L’exposition présente aussi des tableaux de Frida Kahlo et des photographies de Manuel Álvarez Bravo. L’une d’elles illustre d’ailleurs la couverture du catalogue de l’exposition. Pour Breton, c’est dans les photographies de Manuel Álvarez Bravo que « bat le cœur du Mexique » (Breton, [1939] 1992, p. 1237). Le catalogue reproduit aussi une photographie d’un objet d’art tarasque prise par le surréaliste Raoul Ubac. L’art moderne mexicain de Kahlo, Rivera ou Bravo procédait déjà d’une actualisation de l’art populaire mexicain. Avec cette exposition, Breton tente de restituer ce qui fait l’âme du Mexique, par une mise en circulation des œuvres modernes et des objets anciens, funéraires, populaires et précolombiens. L’exposition relève ensuite d’une volonté d’associer cette mexicanité au milieu surréaliste parisien. Breton tend alors à englober des artistes comme Manuel Álvarez Bravo, Frida Kahlo ou Diego Rivera dans un surréalisme venu d’ailleurs, tout en insistant sur le caractère profondément mexicain de leur art. Mais cette volonté d’aspiration de l’art moderne mexicain, qu’il croit, comme le surréalisme, naturellement versé dans les cultures extra-occidentales, ne résistera pas à la tiédeur des deux artistes exposés, qui ne se reconnaissent pas comme surréalistes, en particulier Frida Kahlo qui rejette violemment cette affiliation9.

1940 – Exposición internacional del surrealismo

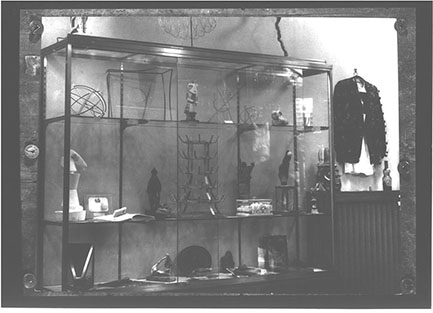

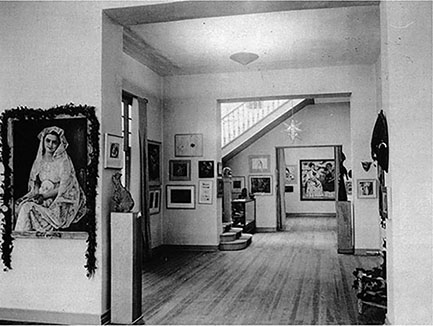

Figures 10.1 et 10.2. Catalogue et vue de l’« Exposicion internacional del surrealismo », janvier-février 1940, galeria de Arte Mexicano (www.andrebreton.fr).

28L’année suivante, dans le contexte général de la guerre en Europe, est inaugurée le 17 janvier 1940 l’Exposition internationale du surréalisme de Mexico à la Galería de arte mexicano10. Les organisateurs officiels sont Wolfgang Paalen et César Moro, ainsi que Breton. La mention de ce dernier en tant que coorganisateur révèle déjà l’intention de présenter cette exposition comme celle du surréalisme, même s’il n’y a pas participé11. Outre la co-organisation de l’exposition, le poète et peintre surréaliste péruvien César Moro prend certaines initiatives pour diffuser le surréalisme en Amérique, en particulier au Mexique. Par exemple, au moment du séjour d’André Breton, il publie une anthologie poétique surréaliste (Moro, 1938)12.

29Comme il est mentionné sur le carton d’invitation à l’inauguration, l’apparition « de la gran esfinge de la noche [du grand sphinx de la nuit] »13 est prévue pour 23 heures précises. Cette performance s’inscrit dans le prolongement de celle qui avait marqué l’ouverture de la précédente Exposition internationale du surréalisme à Paris en 1938 et à laquelle Wolfgang Paalen avait participé.

30La Galerie d’Art mexicain que dirige Inès Amor, comme son nom l’indique, a pour ambition d’accueillir l’avant-garde mexicaine et de l’ouvrir au marché mondial, même si elle ne se cantonne pas aux artistes nationaux. L’exposition présente plus de quarante artistes surréalistes de nombreux pays dont huit sont mexicains : Agustín Lazo, Manuel Rodríguez Lozano, Carlos Mérida, Guillermo Meza, José Moreno Villa, Roberto Montenegro, Antonio Ruiz et Xavier Villaurrutia. Dans la veine typiquement surréaliste, sont également exposés des dessins d’aliénés et cinq objets océaniens de la collection Wolfgang Paalen. L’exposition présente aussi de l’art mexicain précolombien issu majoritairement de la collection Diego Rivera : sept objets Colima, des masques de danse, un grand masque guerrero et quatre masques zoomorphes de Guadalajara. La référence à l’Indien passe également par deux photographies d’Eva Sulzer, Alaska et Columbia Britanica, prises en 1939 lors de son voyage sur la Côte Nord-Ouest de l’Amérique avec Paalen.

31Dans le catalogue, César Moro souligne la présence de l’art précolombien dans les salles et tente à cette occasion un rapprochement entre le Mexique et le mouvement surréaliste (Moro, 1940). Il reprend donc l’idée d’une culture préhispanique qui a résisté à une « colonisation » qui la menace encore et rattache habilement ses survivances au surréalisme. Il utilise d’ailleurs le terme de surréalisme « international », mieux disposé à englober le Mexique.

32La réaction de la presse à cette exposition s’avère globalement négative, dénonçant notamment l’artifice et les limites de ce rapprochement entre le Mexique et le surréalisme. Parmi ces critiques, au moins deux d’entre elles remettent en cause l’exposition en s’attaquant au regard surréaliste sur le Mexique au prisme de l’indigène : le chroniqueur de Voz Nacional écrit à propos du texte de César Moro : « Nous ne pouvons pas être d’accord avec la mentalité crétine et indianiste de César Moro qui, dans le prologue du luxueux catalogue de l’exposition, essaie de défendre la civilisation précolombienne qu’il dit s’être maintenue “malgré l’invasion des barbares espagnols” » (Voz Nacional, 1940, notre traduction). Si elle est décriée, l’association entre le surréalisme et les arts précolombiens et populaires indiens est bien identifiée par la critique comme l’un des partis pris de l’exposition.

Figures 11.1, 11.2 et 11.3. Catalogue de l’exposition « Océanie », galerie Olive, 1948 (www.andrebreton.fr).

33Pour conclure, nous pouvons évoquer une dernière exposition qui, au sortir de la guerre, est tout entière consacrée aux objets sauvages. Installée à la galerie Olive en 1948, « Océanie » articule cette mise en exposition d’objets océaniens et une mise en mots de Breton pour le catalogue ([1948] 1999, p. 835-839) : un avant-propos et une série de poèmes aux titres reprenant les ethnonymes ou les toponymes qui désignent ces objets. Le catalogue de 46 pages — qui est un livre d’un genre singulier, simple auxiliaire d’une exposition — exemplifie à nouveau le programme de Breton : surréaliser les objets sauvages, ensauvager la poésie surréaliste ; or cet ensauvagement n’est vraiment possible qu’en présence physique des objets exposés, c’est-à-dire dans l’espace de l’exposition où leur « aura » est perceptible.

34Installation, expérience, événement, l’exposition surréaliste est complémentaire au livre. Les poètes en sont souvent les commissaires et l’envisagent comme un autre lieu où faire éclore la « beauté convulsive ». Les surréalistes expérimentent un mode d’exposition voulu en rupture avec le « système » des Beaux-Arts, rupture à laquelle les objets sauvages participent largement par leur présence même. Ces derniers sont considérés comme « surréalistes par nature », relevant de cultures « non rationnelles », plus en phase avec le rêve et le surréel. L’exposition procède du sensible, de l’expérience personnelle et collective. Cette dimension sensible est alors amplifiée par les objets non européens qui, comme les objets surréalistes, suscitent un dérèglement de la perception et déroutent le sens commun occidental. L’exposition est d’autant plus contre-livresque qu’elle rassemble ces curieux objets sauvages relevant de cultures qui ignorent le livre. Le rapport que les surréalistes entretiennent avec les cultures non occidentales se veut doublement en rupture avec la culture occidentale « livresque », non seulement parce qu’ils chérissent ces cultures de l’oralité et du visuel (voire de la « vision »), mais aussi parce que leur propos au sujet de ces témoins matériels se distingue volontairement de la démarche scientifique et positiviste des ethnologues à visée livresque (Clifford, 1988 ; Sabot, 2003).

35La déambulation dans ces quelques expositions donne à voir les divers usages surréalistes des objets extra-occidentaux. Il apparaît nettement que l’objet « primitif » est introduit pour entrer par analogie visuelle dans cet « écosystème » surréaliste qu’est l’exposition. Est proposée une expérience sensible qui ne s’oppose pas à la lecture du livre, mais se présente comme une alternative. Pour autant, il existe une sorte de continuum entre l’univers de l’exposition et celui de la littérature surréaliste. Le catalogue d’exposition, les affiches et les divers articles publiés par des surréalistes autour de ces événements sont des objets textuels et poétiques, hybrides entre l’exposition et le livre, qui tissent des liens entre toutes ces modalités du « sensible surréaliste » dans et en-dehors du livre. L’exposition surréaliste des objets sauvages propose alors un objet anté-livresque, une expérience sensible qui précède le verbe, et post-livresque, en ce sens qu’elle se veut artefact culturel « total » de dépassement de la culture occidentale.