Le surréalisme hors cimaises : de quelques objets qui défient les classifications (1924-1969)

1Le surréalisme a produit pendant plus d’un demi-siècle quantité d’œuvres littéraires, poétiques, artistiques et cela se comprend bien, tant, tous les artistes ou presque qui ont fait le XXe siècle, sont passés de près ou de loin dans l’orbite de la galaxie surréaliste. L’ensemble de ces œuvres est répertorié, inventorié et leur fortune critique établie, du moins pour ce qui concerne l’avant 1945, car on considère souvent à tort le surréalisme éteint après l’exil américain (Foucault, 2022). Le surréalisme était une avant-garde et nul ne peut bien saisir le mouvement sans comprendre qu’il fut dès le début propice à déborder le cadre littéraire ou artistique qu’on aurait pu lui assigner. Les formes de la contestation qu’il engagea à l’égard de l’ordre du monde s’attaquaient avant toute chose au langage et à l’histoire du goût, aux institutions artistiques et muséales, aux techniques, formats et matériaux, aux hiérarchies culturelles et aux puissances de l’argent (Flahutez, 2021). L’idée de collectif repoussait les limites de la pratique artistique ou littéraire et puisque le surréalisme s’était donné pour mission de changer le monde, toute la création allait sortir des lieux de légitimation de l’art et des lieux de fabrication de l’œuvre. Le surréalisme était un rapport au réel qui plaçait la vie au centre de toute chose. Les textes devenaient tracts et banderoles, les livres devenaient objets, les dessins des cartes à divination, les lieux de rencontres environnements et les expositions labyrinthes d’expérience. On ne peut dénombrer l’immense corpus d’éléments signifiants qui accompagnait le développement du surréalisme à travers le monde. Il s’agit donc d’aborder ici certaines formes de poésie qui se sont déployées, à la fois sur des supports pour le moins incongrus, mais aussi avec des modalités de diffusion inusitées. Poésies visuelles et textuelles utilisées à des fins de communication ou publicitaires, éphémères et souvent peu enclines à être collectionnées, elles sont néanmoins devenues aujourd’hui des « choses » de musée rattrapées par la sacralité de l’objet, sorte de philosophie inhérentes aux institutions patrimoniales. On verra combien les surréalistes ont été inventifs à produire un surréalisme hors cimaises et destiné au quotidien car le surréalisme était avant tout un mouvement de jeunes gens qui s’étaient accordés pour avoir un nouveau rapport au réel. Ces formes ne sont pas tout à fait des œuvres et pas tout à fait des documents, pas tout à fait des archives non plus. Les formes poétiques sélectionnées ici constituent un échantillon infinitésimal et arbitraire, eu égard à la quantité d’artéfacts qu’on aurait pu mobiliser pour la démonstration. Il fallait surtout, par l’exemple, montrer simplement que le surréalisme s’était déployé partout et pour tous et toutes, dans les recoins les plus inattendus. Ces choix d’œuvres ou d’objets sont pour la plupart encore inédits justement parce qu’ils ont échappé très tôt à leur institutionnalisation, mais ne nous leurrons pas, la sacralisation de l’objet opérée par la mise en récit du surréalisme a laissé très peu de choses sur le bas-côté du chemin. Beaucoup d’éléments présents dans les expositions et dans les collections patrimoniales ou privées auraient dû disparaitre avec le temps, comme la vie disparait inexorablement pour réapparaître à nouveau dans un cycle infini. La vision qu’on peut avoir du surréalisme aujourd’hui est donc assez fidèle à ce qu’il fut : un mouvement qui s’attachait à poétiser la vie quotidienne. Comme beaucoup de choses furent conservées on peut en avoir une vision assez juste, bien que fragmentaire. Revenons sur ces fragments épars pour saisir combien le surréalisme conquérait la vie.

2Pour premier exemple, il faut s’arrêter un instant sur l’immense corpus de photographies qui illustre l’aventure du surréalisme pour dire combien ces gens étaient simplement des individus en rien différents de leurs contemporains, si ce n’est dans la manière dont ils ont vu le monde qui était le leur. Bien des images photographiées sont devenues des œuvres, des documents, des anecdotes, des témoins d’un récit… Elles sont, par leur matérialité, une part du surréalisme dans le sens où elles montrent la vie de celles et ceux qui voulaient la transformer et le monde de celles et ceux qui voulaient le changer. La photographie a été un média très important pour le surréalisme. À la fois pour illustrer les textes et les revues mais aussi comme document de constat des expositions, des rencontres, des moments clés du groupe. Elle était un formidable moyen technique pour mettre en récit les modalités de fonctionnement du groupe et pour imager leur vision du monde. Qu’on pense un instant à la célèbre photographie de Benjamin Péret insultant un prêtre qui parait dans le numéro 8 de La Révolution surréaliste le 1er décembre 1926, accompagnée de textes poético-politiques, ou encore aux photographies de Breton discutant avec Léon Trotsky et Diego Rivera à Cayoacan au Mexique en 19381. Ces images ont fait la substance du surréalisme. L’usage de la photographie n’est donc pas resté dans son champ plastique, elle a très tôt contaminé tous les aspects de la vie quotidienne. Aujourd’hui, elles sont allées agrémenter les catalogues des expositions consacrées au surréalisme comme pièces à conviction et comme œuvres d’art. Elles étaient avant tout un regard sur le monde mais probablement pas considérées comme pièces d’archives ou œuvres.

Figure 1. André Breton, Benjamin Péret, Jacqueline Lamba et un inconnu, Ténérife, mai 1935.

Photographe anonyme, collection particulière. Droits réservés.

3Beaucoup d’autres photographies sont passées entre les mailles du filet institutionnel comme celle, anonyme, montrant André Breton, en compagnie de sa femme Jacqueline Lamba et Benjamin Péret, faisant une balade en chameau à Ténérife en mai 1935 lors de l’une des premières expositions internationales du surréalisme. Fragment de la vie quotidienne, quelle était la destination de cette image précisément ? Était-elle de l’ordre du souvenir de vacances avant qu’elle ne bascule dans le registre du document historique ? Quelle articulation entre la sphère privée et la sphère publique, entre l’intime et le politique, ces pratiques photographiques supposent-elles ? L’image est restée dans le secret d’une collection particulière et elle doit sa survie au seul fait qu’elle montre des membres du groupe. Cette photographie ne tardera sans doute pas à rejoindre la cohorte des autres pièces à conviction du surréalisme au service des collections patrimoniales. C’est sans doute un juste retour, puisque le surréalisme s’était évertué à faire de chaque instant un moment poétique en soi. La photographie aura été vécue par les membres du groupe comme un domaine d’extension de la poésie dans la mesure où elle se place toujours à une frontière complexe entre le document et l’archive, entre le souvenir et la mémoire, entre l’objectif et le subjectif. Elle est le siège d’une polysémie infinie accompagnant les textes dans un rapport presque jamais illustratif, et les faits dans un rapport de déplacement pour faire récit fictionnel et mythique du surréalisme.

4Un autre aspect particulièrement intéressant en ce qui concerne le surréalisme « hors du livre » ou plus exactement hors des lieux de légitimation est sa mise en espace. On connaît les grandes expositions internationales du surréalisme qui ont montré que les œuvres et les textes pouvaient se déployer dans l’espace conçu comme le lieu de l’expérience. Le labyrinthe de l’exposition de 1938 ou bien le rideau de pluie prévu pour celle de 1947 sont maintenant bien connus. Mais la mise en espace des lieux a également débordé le cadre de l’exposition. Pendant leur résidence surveillée à Marseille, juste avant d’essayer d’obtenir des papiers pour l’exil grâce au journaliste américain Varian Fry, les surréalistes s’emploient à trouver les moyens financiers leur permettant d’attendre que le comité de secours aux intellectuels français leur trouve un moyen de partir. Ce sera l’occasion pour les frères Itkine de créer « Le Fruit mordoré », une petite coopérative de confection de pâtes de fruits destinées à la vente pour pourvoir aux besoins des réfugiés dépourvus de moyens de subsistance, comme le relate Reine Caulet (2013). La coopérative est un lieu de travail et de vie, un lieu de convivialité et d’échange au-delà de l’aspect purement économique. Si l’on s’arrête sur cette anecdote, c’est parce qu’elle permet également de voir que les surréalistes se servent de la publicité comme d’un support poétique. Jean Effel réalise une série de publicités, dont l’une proclame : « Je pense donc je suis — Descartes. Je mange donc Croque-Fruits — sans carte. » L’humour et le jeu de mots sont au rendez-vous, même pendant la période la plus noire de la guerre. Toujours à Marseille, Frédéric Delanglade et quelques amis vont métamorphoser la brasserie Le Brûleur de loup en un environnement pour le moins singulier avec des dizaines de miroirs aux murs et aux plafonds agrémentés d’objets et de sculptures animalières fantasmatiques. L’espace devient un lieu de rencontre des intellectuels de l’époque et surtout une adresse où s’échangent encore les idées en ces temps de coercition et de régime policier instauré par la police française à la solde de la gestapo. La fabrique de l’espace en lieu de signification doit être considérée comme émanant directement du surréalisme. Il est ce Genius Loci dans lequel s’érige un moment presque hétérotopique et où aimaient se rencontrer ceux que les temps menaçants allaient engloutir ou faire fuir. L’entière décoration du Brûleur de loup entre 1939 et 1942 relevait d’une utopie poétique dans le sens où le lieu devenait un endroit hors histoire pendant le temps d’un verre et d’une conversation.

5Les catalogues d’exposition qu’ils publient ne sont pas en reste puisqu’ils sont souvent la prolongation d’une quête poétique dans l’objet-livre lui-même. Renouvelant l’acte de lire en obligeant le lecteur à s’approprier le catalogue, il participe d’une déstabilisation visuelle et sensorielle au profit d’un rapport plus sensible où le toucher compte aussi bien que la vue. On connaît désormais assez bien le tirage de tête du catalogue de l’exposition Internationale du surréalisme de 1947 (Le Surréalisme en 1947, Paris, Pierre à feu, A. Maeght) façonné par Duchamp au moyen d’une prothèse de sein en mousse de latex naturel collée sur du velours noir, découpé et collé sur du carton avec l’inscription au pochoir « Prière de toucher ». Le catalogue devient un objet « sexy » et le toucher est un moyen de se l’approprier au même titre que la vue pour la lecture. Mais il faut imaginer que beaucoup de tirages de tête des catalogues d’exposition collectives ou monographiques étaient considérés comme des objets poétiques en soi.

Figure 2. Marcel Duchamp, affiche-catalogue exposition Dada pour l’exposition chez Sidney Janis, New York, 15 avril-9 mai 1953, 97 × 64 cm.

Droits réservés.

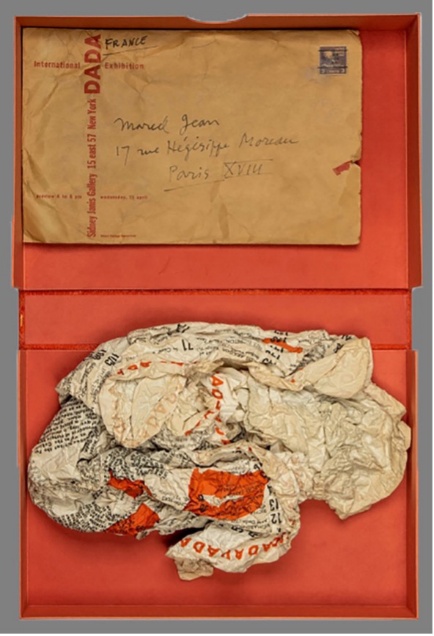

6Le catalogue de l’exposition Dada du printemps 1953 [15 avril-9 mai] chez Sidney Janis à New York fait également figure d’exemple. Il s’agissait d’une affiche de grand format (97 × 64 cm), réalisée par Marcel Duchamp et sur laquelle étaient imprimés des caractères DADA en majuscules rouges, sur un texte à l’encre noire. Cette grande feuille de papier était froissée en boule et distribuée aux visiteurs dans un acte d’irrévérence à l’égard du texte et de l’œuvre comme produit bourgeois, et en même temps conforme à l’idée subversive de Dada. Le catalogue-œuvre-poésie de Duchamp joue ici contre la fétichisation de la marchandise, bien qu’inévitablement un exemplaire, celui adressé à Marcel Jean, se retrouve plus d’un demi-siècle plus tard (le 29 mars 2023) dans une grande vente aux enchères internationale dans un emboîtage luxueux. L’idée reste cependant qu’il fut important pour ces artistes de concevoir un quotidien déjouant les convenances d’une société bourgeoise. Le surréalisme se fera une spécialité des dispositifs de transformation de l’acte de lire. De la revue Instead qui devait être pliée et froissée pour que les textes imprimés ici où là sur la page puissent former un texte intelligible, jusqu’aux galets poèmes peints de René Char, entre autres, qui s’émancipaient de la page pour former des compositions en tas ou en tapis, c’est au lecteur de fabriquer le texte qu’il lira (Flahutez, 2012). Beaucoup de ces galet-poèmes de René Char ont été vendus aux enchères sans rencontrer le succès escompté tant ils prenaient leurs distances avec les habitudes de la lecture conventionnelle, qui attend du poème qu’il se tienne droit sur la page.

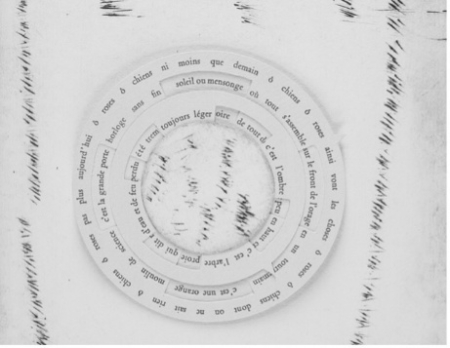

Figure 3. Détail du poème de Tristan Tzara, La Rose et le Chien, poème perpétuel, [gravures] Pablo Picasso, Alès, PAB, 1958.

7Arrêtons-nous un instant sur la collaboration de Tristan Tzara et Pablo Picasso en 1958 pour la publication en très confidentiel tirage de La Rose et le Chien. Monument de bibliophilie aujourd’hui, tiré en mars 1958 à 22 exemplaires sur Montval, signés par l’auteur, l’artiste et Pierre-André Benoît, il était au moment de sa conception un jeu de production de poésie au « kilomètre » dans un souci de désacralisation de la littérature et de la figure d’écrivain puisque c’est au lecteur de faire son poème. La Rose et le Chien est une sorte de poème perpétuel et mobile dont le texte est imprimé sur des volvelles (disques de cartons qui tournent sur un axe, procédé existant depuis la Renaissance) montées concentriquement avec un quatrième disque gravé à l’eau-forte par Picasso. La rotation des volvelles par le lecteur fait apparaître des organisations de mots différentes. Ce système de poème mobile permettant des combinaisons poétiques à loisir sera repris et développé trois ans plus tard par Raymond Queneau dans Cent mille milliards de poèmes (Paris, Gallimard, 1961). On a ici toute une conception de la poésie qui passe à la fois par le partage de l’intelligence puisque, entre le concepteur (Tzara) et le lecteur, s’institue une connivence de fait, une sorte de pacte créateur, et par le bourgeonnement d’une poétique qui défie le temps et les goûts d’une époque tout en faisant confiance au hasard. Le jeu collectif se déploie ici à travers le temps et les époques, Tzara laissant à la postérité le soin de trouver son acolyte poète qui le fera revivre. Le surréalisme a donné à l’avenir les moyens d’associer poésie, jeu, humour, désinvolture, rire, mouvement et partage, pour que le poème sorte de sa zone de confort qui était pour lui le livre et le support imprimé en général. La poésie entrait en action par le lecteur lui-même.

8En faisant un bond dans le temps et l’espace on voit combien cet héritage s’est déployé un peu partout et vers de nouvelles générations d’artistes. L’exemple des artistes belges réunis dans les 163 numéros de la revue Phantômas dirigée de septembre 1954 à décembre 1980 par Gabriel et Marcel Piqueray, Théodore Kœnig, Joseph Noiret, Marcel Havrenne, François Jacqmin et Christian Dotremont, est notable.

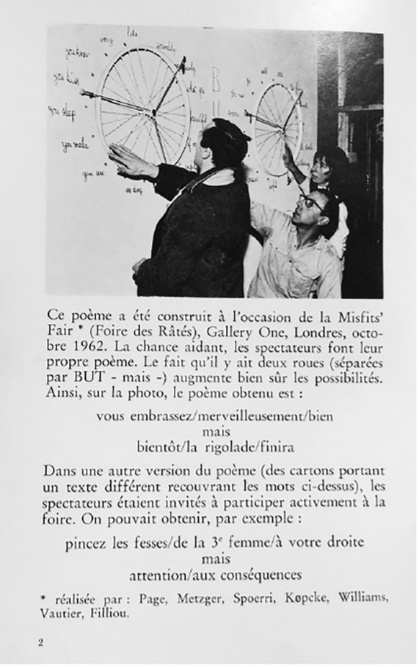

Figure 4. Photographie de la Misfits Fair, publiée dans Phantômas, n° 50, mars 1965, p. 13.

Droits réservés.

9Lors de la Misfit’s Fair (la foire des désaxés) qui se tient du 23 octobre au 8 novembre 1962 à la Galerie One de Londres, neuf artistes apparentés à Fluxus sont réunis pour explorer une poésie « extravagante ». Robert Filliou, Addi Kocpke, Gustav Metzger, Robin Page, Benjamin Patterson, Daniel Spoerri, Per Olof Ultvedt, Ben Vautier et le poète américain Emmett Williams se posent en dignes héritiers des dadaïstes et des surréalistes en imaginant un dispositif ludique d’action-poésie. La revue Phantômas s’en fera l’écho dans son n° 50 de mars 1965 expliquant que deux roues avaient été fixées au mur sur un essieu permettant de les faire tourner lorsque le visiteur les actionnait. Trois curseurs sur chacune d’elles pouvaient désigner une série de mots écrits à même le mur et comme les roues étaient séparées par le mot BUT (mais), les deux roues fabriquaient aléatoirement des phrases poétiques à l’infini. Pour exemple, un des poèmes obtenus après la rotation des roues était : « Vous embrassez/merveilleusement/bien/MAIS bientôt/la rigolade/finira. » L’action-poésie place le visiteur au centre d’un dispositif qui lui demande d’être acteur du poème et de son rapport à la poésie. Le jeu avec ces supports non conventionnels faisait renaître une certaine forme de poésie performative où le corps et l’action étaient partie prenante d’un dialogue avec le réel et participaient d’une désacralisation de la littérature et de la figure d’écrivain, annonçant les événements de Mai 68.

Figure 5. Catalogue d’exposition Man Ray, Paris, galerie Alexandre Iolas, 1974.

© Man Ray Trust. Droits réservés.

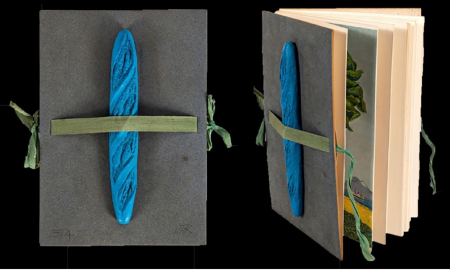

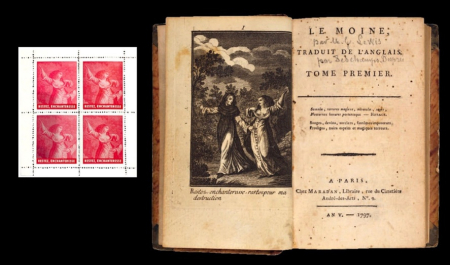

10L’exemple du catalogue d’exposition Man Ray qui s’est tenue à la Galerie Alexandre Iolas à Paris au tout début de 1974 est symptomatique de ce jeu de la vie nourrissant un surréalisme hors cimaises où l’humour et le côté inadapté ou idiot est mis en avant. Il s’agit d’un ouvrage-dépliant dont la couverture est une chemise cartonnée qui maintient sous une sangle de tissu une petite baguette de pain colorée en bleu. Humour exacerbé, poésie matérielle, poésie croustillante et comestible pourrait-on dire pour un objet qui met en avant toute une dimension verbale que le regardeur se plaît à découvrir. La petite baguette bleue, conçue par Man Ray dès 1958, est un « pain peint » (phonétiquement un Pinpin) renvoyant à l’idée qu’on se fait d’une personne coutumière d’un comportement souvent imbécile, maladroit ou ridicule. Jeu de mots visuel au rendez-vous de l’exposition qui montre combien la poésie sort du texte qui lui était presque exclusivement assigné avant le surréalisme. On pourrait également illustrer ce processus d’externalisation de la poésie à d’autres supports et notamment si l’on observe les éléments signifiants qui étaient imaginés pour les expositions. Pensons un instant à l’exposition internationale du surréalisme qui s’inaugure le 15 décembre 1959 et perdure jusqu’au 29 février 1960 à Paris chez Cordier. Toute la correspondance liée à cette Exposition inteRnatiOnale du Surréalisme (EROS) avait été affranchie d’un faux timbre-poste, reproduisant une partie d’un des frontispices, intitulé « Restez enchanteresse, restez pour ma destruction », de l’édition du roman gothique de Matthew Gregory Lewis, Le Moine, chez Maradan en 1797.

Figure 6. Faux timbre-poste édité par les surréalistes en 1959 reprenant le frontispice de Matthew Gregory Lewis, Le Moine, Paris, Maradan, 1797.

Droits réservés.

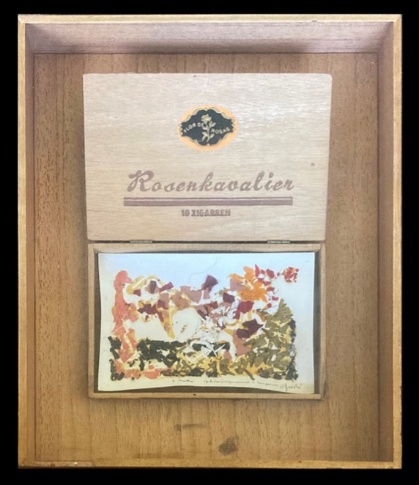

11L’exposition internationale du surréalisme était placée sous l’égide de la jeune Matilde, dont l’arrogante beauté, nous enseigne Matthew Gregory Lewis, défie l’Église et corrompt le moine au point de le décider à se défroquer irrévocablement. Matilde est celle qui n’a pas peur de se suicider si son amour devait s’éteindre. En se perçant le cœur d’un poignard, elle ne craint plus le courroux de dieu en direction d’un amour qu’elle souhaite absolu. Elle est la quintessence d’une héroïne moderne, incarnation de la sorcière qui enchante et tient les rênes de l’amour et de la révolte. Le petit timbre-poste rouge ou bleu collé sur les enveloppes apportant le carton d’invitation de l’exposition à ses destinataires n’était pas facile à déchiffrer ni à comprendre. Il s’agissait presque d’une poétique dissimulée imperceptiblement dans le flux des documents épars d’une grande exposition. Le surréalisme n’aura de cesse d’imaginer la poésie dans les recoins les plus insolites, formant le vœu que l’observateur adopte à son tour la même ouverture. Que penser également d’une boîte de cigares Rosenkavalier reconvertie par André Breton en sépulcre de copeaux de crayons de couleur collés sur papier et titrée éphémériquement toujours et dédicacée à Roberto Matta ? (André Breton, éphémériquement toujours, environ 20 × 15 cm, ca. 1961. coll. part.). André Breton s’essaie à cette technique en 1961 et produit plusieurs prototypes avant d’en offrir un à Matta notamment. Métaphore des relations amoureuses « à multiples dimensions » dans la vie de l’artiste chilien faisant écho aux intrigues amoureuses du Cavalier de la rose composé par Richard Strauss ? Simples rebuts matériels de l’écriture (quand on sait que Breton écrivait à l’encre de couleur) ou débris éphémères d’une pratique du dessin ? Les conjectures sont nombreuses et nous ne pouvons préciser davantage ce qui se joue ici.

Figure 7. André Breton, éphémériquement toujours, copeaux de crayons de couleurs collés sur papier, boîte de cigares de la marque Rosenkavalier, environ 20 × 15 cm, ca. 1961.

Collection particulière.

12De ces quelques exemples pris sur une large amplitude chronologique et spatiale apparaît une poésie en perpétuelle mutation, échappant bien évidemment et pour des raisons tant plastiques que politiques, aux circuits traditionnels de l’édition. La poésie circule de différentes manières demandant au lecteur d’être actif et prescripteur et parfois même intermédiaire entre un poète et son public. La poésie s’étant libérée de sa forme bidimensionnelle de texte sur papier, elle devient, par la même occasion, un espace et un temps du vécu.