La Belle-Jenny (Partie carrée, T. Gautier) et l’Hispaniola (Treasure Island, R. L. Stevenson) : l’hétérotopie en mirage ?

Fifteen men on the dead man’s chest—

Yo-ho-ho, and a bottle of rum!

Drink and the devil had done for the rest—

Yo-ho-ho, and a bottle of rum 1!

Nous étions quinze sur le coffre du mort…

Yo-ho-ho ! et une bouteille de rhum !

La boisson et le diable ont expédié les autres,

Yo-ho-ho ! et une bouteille de rhum !

(Robert Louis Stevenson, L’Île au trésor, [1883] 1999, trad. 1926)

Introduction : deux opposés ?

1Pirates assoiffés de sang et de rhum, mers du Sud, épopée au goût des lectures d’enfance et une chanson (ci-avant) dont on en oublierait presque que nous la devons à l’auteur écossais et non aux tavernes de flibustiers ou au capitaine Haddock — qui n’a de cesse de l’entonner dans Le Secret de la Licorne (Hergé, 1943) — voilà ce qu’éveille le plus souvent le nom de Robert Louis Stevenson. Qu’y a-t-il là de commun avec l’image que nous avons de Théophile Gautier, celle du jeune homme au trop fameux gilet rouge de la représentation d’Hernani 2, dandy romantique, écrivain de la préface de Mademoiselle de Maupin et maître de Baudelaire ? Bien peu, semble-t-il, hormis le siècle où ils écrivirent et leur goût pour la littérature. L’auteur écossais et l’auteur français, souvent associés pour l’un à ses récits d’aventures qu’on assimile à de la littérature jeunesse, pour l’autre à une écriture ciselée qu’illustre son précepte de « l’art pour l’art », n’apparaissent pas comme un choix manifeste pour une étude comparée. C’est néanmoins l’exercice que nous nous proposons de mener ici, à travers la confrontation de deux de leurs œuvres via le motif du bateau : L’Île au trésor 3 (1883) et Partie carrée 4 (1848).

2Si L’Île au trésor, qui « parl[e] la langue de l’adolescence et de la mer » (Naugrette, 2017, p. 121), est sans doute le roman le plus connu de Stevenson5 (d’autant plus si on considère que L’Étrange Cas du Docteur Jekyll et de Mister Hyde relève de la forme brève), Partie carrée est au contraire un ouvrage tout à fait ignoré du public, et nullement étudié, à l’exception de l’introduction à l’œuvre par Françoise Court-Perez dans l’édition d’Honoré Champion (Court-Perez, 2014), et de la notice en Pléiade, qui commence par ces mots : « Ce roman est le plus méconnu de l’œuvre entière de Gautier, son titre même est rarement cité […], son contenu jamais analysé, son existence largement ignorée. » (Lacoste-Veysseyre, 2002, p. 1261.)

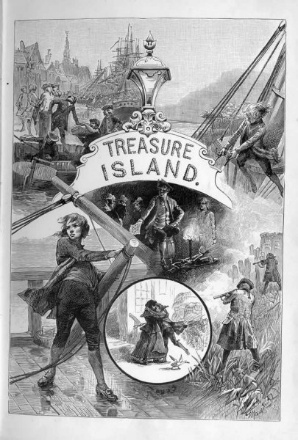

3Le rapprochement entre les deux ne semble donc rien moins qu’évident. Pourtant, sans nous étendre sur la similitude dans l’hétérogénéité même des productions de Gautier et Stevenson, qui vont pour tous deux de la nouvelle fantastique au récit de voyage en passant par la poésie et le roman historique, soulignons que ces deux écrivains sont connus pour leur écriture visuelle et leur capacité à représenter (au sens fort) par la plume. Or, avec Partie carrée et L’Île au trésor, nous avons affaire à deux romans d’aventures dans lesquels on attend que le temps consacré au bateau et à l’action à son bord soit central — ce que semble d’ailleurs souligner la présence marquée des navires dans les illustrations (voir fig. 1). Le bateau s’annonce d’autant plus primordial qu’il figure dans les titres : dans sa version complète L’Île au trésor ou la Mutinerie de l’Hispaniola d’un côté, et la Belle-Jenny de l’autre, titre sous lequel parut tout d’abord Partie carrée. Or, ces deux titres seuls soulignent l’ambivalence de la présence du bateau dans ces récits : l’Hispaniola comme la Belle-Jenny sont à la fois centrales — fonctionnant comme des personnages éponymes — et secondaires — on ne retient aujourd’hui que la première partie du titre du roman de Stevenson, et l’appellation Partie carrée a pris le pas sur la Belle-Jenny dès le xixe siècle.

Figure 1. Frontispice de l’illustrateur George Roux pour Treasure Island (Robert Louis Stevenson, [1883] 1885).

4Nous aimerions montrer comment dans ces deux ouvrages, l’un français, l’autre britannique, que l’on peut rapprocher par leurs thématiques (un voyage fictif et passé depuis l’Angleterre vers une île lointaine) et leur ton comme par leur écriture graphique, le traitement narratif des bateaux s’avère inattendu, posant de manière originale la question de ces objets d’hétérotopie marine, dont la présence semble être toute de façade, en un paradoxe qui nous amène à les qualifier d’« hétérotopies en mirage ».

Présentation des romans

5Résumons en quelques mots l’intrigue des ouvrages, dont voici deux extraits des incipit :

Une pâle aurore de novembre encore mal éveillée se frottait les yeux derrière une courtine de nuages grisâtres, et déjà le digne hôtelier Geordie se tenait debout sur le seuil de son auberge, Le Lion Rouge. […] Il en était là de sa rêverie lorsqu’un individu de mine assez farouche […] lui appliqua sur le ventre une tape. (Gautier, [1848] 2002, p. 3.)

Je prends donc la plume en cet an de grâce 17…, et commence mon récit à l’époque où mon père tenait l’auberge de l’Amiral Benbow, en ce jour où le vieux marin, au visage basané et balafré d’un coup de sabre, vint prendre gîte sous notre toit. […] Après quoi, de son bâton, une sorte d’anspect, il heurta contre la porte et, à mon père qui s’empressait, commanda brutalement un verre de rhum. (Stevenson, [1883] 1926, p. 11-126.)

6Les similarités entre ces deux débuts sont évidentes : auberges (côtières) aux noms traditionnels, hôteliers qui accueillent sur le pas de leur porte un homme, visiteurs peu avenants qui malmènent leur hôte, et dont l’arrivée signale bien entendu le début de l’aventure.

7L’Île au trésor raconte, du point de vue d’un enfant, Jim, la découverte sur la côte est de l’Angleterre d’une carte au trésor dans le coffre d’un flibustier décédé, puis le départ en mer en quête de l’île où est dissimulé le trésor, et les luttes à mort qui s’ensuivent contre les pirates, qui se sont fait engager comme marins à bord du bateau affrété. L’action est située dans le passé (en « l’an de grâce 17— », précise le narrateur), point commun donc avec la fiction de Gautier, qui se situe autour des années 1820. Cette dernière peut être présentée ainsi :

C’est un roman d’aventures dans la plus pure tradition, si bien exploitée par Alexandre Dumas. On retrouve en effet tous les ingrédients qui ont fait la preuve de leur efficacité ; l’action connaît de nombreuses péripéties rapportées dans un style alerte et sur un rythme entraînant : courses, complots, sociétés secrètes, enlèvement, séquestration, tentative d’évasion, réapparitions inattendues, messages sibyllins, lettres mystérieusement transmises, tempête, duel, bataille, hasards miraculeux qui permettent aux fils de l’intrigue de s’entrecroiser, rien ne manque. (Lacoste-Veysseyre, 2002, p. 1262.)

8Dans ce roman à la Walter Scott, deux aventures maritimes parallèles racontent comment deux couples de nobles anglais sur le point de se marier à Londres se retrouvent séparés, l’un parce que le fiancé est enlevé devant l’autel par un ami qui requiert son aide pour chercher à libérer Napoléon prisonnier à Sainte-Hélène (pour laquelle ils embarquent immédiatement), l’autre couple parce qu’au soir des noces la toute jeune mariée est jetée à la Tamise par son fiancé (elle tombe sur le bateau qui enlevait le premier homme), avant que ledit fiancé ne s’en aille combattre les Anglais en Inde. Les quatre personnages, d’où le titre, forment deux nouveaux couples par le hasard des rencontres, amenant le lecteur à la découverte, entre autres, des mers lointaines, de l’Inde et d’une société secrète, à laquelle appartiennent les gentlemen.

9Lorsqu’on se penche sur l’ouvrage, on découvre que ses liens avec L’Île au trésor vont bien au-delà du simple genre du roman d’aventures, ce que dénotent déjà les incipit ; les deux œuvres partagent une structure et un ton qui trahissent des postures narratoriales similaires. Toutes deux sont parues en feuilleton, avec une intrigue improvisée au fur et à mesure de l’écriture, et s’inscrivent dans une tradition littéraire revendiquée, notamment celle de James Fenimore Cooper, comme l’attestent la correspondance de Gautier et l’épigraphe au récit de Stevenson7.

10Nous avons donc affaire à deux ouvrages ayant lieu dans un décor maritime, dans lequel des personnages anglais s’embarquent pour une quête insulaire — de l’empereur dans un cas, d’un coffre dans l’autre. La goélette l’Hispaniola est le pendant de la Belle-Jenny, et les aventures du personnage d’Arthur Sidney dans Partie carrée dans un canot sous-marin de sa construction valent bien celle de Jim accrochant un radeau à la poupe de l’Hispaniola ; par ces annexes au bateau principal, l’un cherche à échapper aux yeux des soldats, l’autre à ceux des pirates.

11Dans ces deux romans, l’île et sa géographie jouent des rôles majeurs, et une partie des ouvrages se passe avec le voilier mouillé au large de l’île, pendant que certains protagonistes à terre attendent de pouvoir agir. Les personnages anglais se retrouvent donc dans des lointains exotiques, ayant pris longuement la mer pour l’ailleurs : l’Inde (où se rend le personnage de Partie carrée nommé Volmerange), les Caraïbes (situation théorique de l’île au trésor), ou Sainte-Hélène. On s’attend donc à des récits dans lesquels la place du bateau et le rôle qui lui est accordé sont absolument pivots, ce à quoi les auteurs eux-mêmes cherchent à nous faire croire. Pourtant, l’étude des textes montre qu’il en va tout autrement.

Le bateau, support de l’imaginaire ou l’hétérotopie à venir

Le refus de la description

12Voici les premières interactions qu’a le lecteur avec les bateaux, qui appareilleront ensuite tous deux au chapitre X de chacun des ouvrages.

-

Première apparition de la Belle-Jenny :

Jack lui prit des mains la lunette et se mit à regarder le vaisseau, qui émergeait des eaux graduellement et dont on pouvait déjà discerner le corps.

Quand il tomba dans l’aire du vent, des flocons de toile s’abattirent le long des mâts comme de blancs nuages.

— Ah ! le voilà qui brasse plus de toile en une minute que dix tisserands de Spithfield n’en pourraient faire dans leur année, dit Jack.

Dès que l’impulsion de l’air se fit sentir, le navire pencha un peu sur le côté en inclinant gracieusement sa mâture comme pour son salut ; puis il frissonna deux ou trois fois, et, redressé par un coup de barre, il reprit son aplomb, et une double frange d’écume argentée fila rapidement le long de ses flancs noirs.

— Quel joli navire ! s’écria Jack, emporté par son enthousiasme ; c’est ça qui doit filer crânement ! (Gautier, [1848] 2002, p. 11 ; je souligne.)

13Cette description quasi lyrique qui fait usage de la comparaison explicite est parfaitement représentative du reste de l’ouvrage. Avec systématicité, Gautier préfère le trope à la description, évoquant « une petite voile blanche semblable à une plume échappée de l’aile d’un cygne » (Gautier, [1848] 2002, p. 10), ici « des flocons de toile » pour ses voiles, et, pour sa progression, « la Belle-Jenny, la bride sur le cou, fais[ant] des foulées dans la mer comme un cheval fougueux » (p. 115). Dès l’abord, le bateau semble relever bien plus d’une image poétique, voire d’un certain merveilleux — il a « un air leste et fripon » (p. 21) —, que d’un navire d’aventures, et le roman se défaire des canons du genre maritime.

-

Première apparition de l’Hispaniola, sous la plume de l’un des personnages :

Le bateau est acheté et équipé. Il attend ancré au port, prêt à appareiller. Vous ne pourriez imaginer un plus doux voilier — un enfant pourrait le manœuvrer — 200 tonneaux ; son nom : Hispaniola 8. (Stevenson, [1883] 1999, p. 37 ; notre traduction.)

14Cette description minimaliste (on ne sait rien de la couleur du navire, ni des voiles, ni de son aspect général), d’autant plus pour qui ignore les spécificités d’une goélette, se défait ici de toute technicité dans une optique d’efficacité qui s’autorise simplement à mentionner la docilité du navire. C’est particulièrement surprenant dans la mesure où ces lignes apparaissent dans la lettre d’un personnage à un autre alors que tous deux devront embarquer — situation qui laisserait supposer une volonté de précision. La seule adjonction contingente en apparence est « un enfant pourrait la manœuvrer [a child might sail her] » ; or cette phrase déclenche la songerie et pousse à vaticiner : elle revêt de fait un aspect prophétique, puisque c’est effectivement un enfant — Jim, le narrateur — qui la manœuvrera à un moment donné.

15Chez Gautier comme Stevenson, le bateau se caractérise ainsi par son aspect esthétique et se fait objet ludique et élégant plus que matérialité, pour fonctionner pleinement comme un arsenal de l’imaginaire, une incarnation typifiée d’un mode de transport pittoresque. Le motif du voilier a ainsi une valeur paradigmatique, signe de reconnaissance d’un ensemble générique identifiable (l’aventure), participant à la construction d’une logique architextuelle9. Ce phénomène est accentué par le nom hautement symbolique d’« Hispaniola » (rappelons que c’est le lieu où a débarqué Colomb en Amérique — aujourd’hui Haïti), qui rend la goélette emblématique de l’expédition navale et de l’aventure.

16L’Hispaniola revêt aussi une forte charge allégorique, symptomatique des retournements de l’action selon que le drapeau anglais ou le Jolly Roger y est hissé. Or elle ne fait pas pour autant l’objet de l’utilisation pesante d’un vocabulaire trop spécifique. Les différentes manœuvres opérées par la goélette, qui pourraient noyer le lecteur — en particulier contemporain — sous un langage trop technique, se contentent de quelques termes. Il en va de même chez Gautier pour la Belle-Jenny, avec des expressions auxquelles Françoise Court-Perez accorde ce qu’elle nomme joliment une « résonance poético-technique » (Court-Perez, 2014, p. 33). Et en effet, comme en témoigne une des citations ci-avant, le narrateur gautiéresque parle de poupe, de voiles, ailleurs d’écoutille, de yole, de bastingage, de quille et de canot ; mais c’est là à peu près tout, à l’exception de la première entrée en scène de la Belle-Jenny, où il mentionne « les bonnettes basses s’allong[eant] avec les boute-hors à côté des voiles » (Gautier, [1848] 2002, p. 11). Il semble qu’il se débarrasse ainsi dès le début de ce devoir, et utilise alors les termes eux-mêmes comme des embrayeurs d’imagination, faisant résonner à l’esprit du lecteur les voiles claquant sur le bateau et tout le monde de lointains qu’on y lie. De plus, c’est en réalité un moyen d’évoquer la rapidité du bateau :

Apparemment que les gens qui montaient le navire ne partageaient pas les idées de Jack sur la vitesse de sa marche, car la voile de perroquet se déplia, et un foc installa son triangle à côté des deux autres focs déjà tendus et gonflés par la brise.

— Regardez donc, Mackgill, dit Jack en passant la lunette à son compagnon ; il paraît qu’ils ne veulent pas perdre un souffle ; avec tout ce chanvre dehors, le diable m’emporte s’il ne file pas quinze nœuds à l’heure.

Poussé par une fraîche brise, le navire avançait si rapidement, qu’au bout de quelques minutes, il n’y avait plus besoin de la lunette pour en discerner les détails. […]

— S’ils continuent, dit Mackgill, ils vont sortir de l’eau et voler en l’air, ou chavirer la quille en dessus. […] Jamais contrebandier ayant à ses trousses un bâtiment de l’État, jamais navire marchand chargé d’or et de cochenille, pourchassé par un corsaire, ne décampa d’un train pareil. On dirait qu’il y va de leur vie ; et pourtant je ne vois pas d’autre voile à l’horizon. (Gautier, [1848] 2002, p. 12 ; je souligne.)

17Le navire est beau, mystérieux, anglais, rapide, et il tient la mer : là encore il existe déjà plus comme symbole (à la fois idéal du voilier et figuration thématique du roman d’aventures) que comme entité per se.

18Dans l’œuvre de Stevenson, un phénomène similaire se produit, l’auteur ayant d’ailleurs lui-même écrit qu’il avait fait de l’Hispaniola une goélette, car il craignait de ne pas savoir manœuvrer un brick — et pourtant il la manœuvre bien peu ! Au « joli navire » et au « brave vaisseau » de Gautier semble répondre mot pour mot Stevenson évoquant sous la plume du Squire pour présenter le bateau « une charmante goélette [a sweet schooner] » (Stevenson, [1883] 1999, p. 37 ; notre traduction), puis « le brave navire [the good ship] » (p. 39). Et quand enfin Jim va voir le voilier — « Prends ton chapeau, Hawkins, et allons voir le bateau » (p. 46) —, tout ce qu’en dit le narrateur, c’est qu’il est amarré à quelque distance, puis, par la bouche du capitaine, qu’il « a l’air d’un fin vaisseau »10 (p. 47). La découverte du navire en devient presque décevante, tant celui-ci ne fait pas l’objet d’une description centrale (à l’opposé absolu de ce qu’aurait fait un Jules Verne) : « L’Hispaniola était située un peu plus loin […]. Enfin cependant, nous y parvînmes, et fûmes accueillis et salués par le second tandis que nous montions à bord […]11. » (Stevenson, [1883] 1999, p. 47 ; notre traduction.)

19Si le bateau est donc présent, c’est une présence étonnamment éthérée, atténuée et peu descriptive, phénomène très surprenant sous la plume de Stevenson comme de Gautier, maîtres en la matière12. L’on pourrait supposer que cet aspect participe à la nature hétérotopique du bateau, en faisant un lieu autre, mais cela semble tout autant le rendre évanescent, « morceau flottant » de carton-pâte plus que d’« espace13 », au profit d’un autre lieu.

L’île en puissance

20Le bateau n’est somme toute pas là pour lui-même, mais en tant qu’il porte la possibilité de partir vers les lointains et de découvrir des ailleurs, en particulier recelant un trésor ; il est alors ce que Foucault nomme « support de l’imaginaire » ([1967] 2001, p. 1582), à ceci près qu’ici le support est fantomatique. Cela est d’autant plus frappant que les autres éléments des ouvrages, personnages comme îles, sont décrits en détail ; le contraste est fort net. Voici à titre d’exemple les descriptions de Sainte-Hélène (Partie carrée), puis de Skeleton Island (L’Île au trésor).

Une espèce de nuage grisâtre commença à sortir de la mer comme un flocon de brume pompé par le soleil. […]

Ce n’était pas un nuage assurément.

C’était la terre ; c’était une île ; elle s’élevait graduellement du sein des eaux, ne montrant encore, à cause de la déclivité de la mer, que la découpure de ses montagnes. Mais bientôt, on la vit tout entière, immobile et sombre, au milieu de l’immensité, avec sa pâle ceinture d’écume.

D’énormes rochers à pic de deux mille pieds de haut faisaient surplomber leurs masses volcaniques sur la mer qui battait leur base et se roulait, échevelée et folle de colère, dans les anfractuosités creusées par ses attaques ; on eût dit qu’elle avait conscience de ce qu’elle faisait, tant les flots revenaient à la charge avec acharnement.

Ces immenses masses granitiques, estompées à leur pied par un brouillard d’écume, avaient la tête baignée de nuages mêlés de rayons. Leurs escarpements gigantesques, leurs flancs décharnés, où la lave des volcans refroidis traçait des sillons pareils à des cicatrices de blessures anciennes ; leurs cimes effritées par les pluies torrentielles, présentaient un tableau d’une majesté sauvage et sinistre : ils avaient l’air grandiosement horrible. (Gautier, [1848] 2002, p. 120-121.)

21Et voici ce que dit Stevenson de l’île dans sa fiction :

Une ceinture de brouillard s’était levée presque simultanément à l’apparition de la lune. Au loin, au sud-ouest, nous avons vu deux collines basses, distantes d’environ trois kilomètres, et s’élevant derrière l’une d’elles, une troisième colline plus haute, dont le sommet était encore enfoui dans le brouillard. Les trois collines semblaient avoir une forme pointue et conique14. (Stevenson, [1883] 1999, p. 62 ; notre traduction.)

22Et plus loin :

Lorsque je suis monté sur le pont le lendemain matin, l’aspect de l’île avait complètement changé. Bien que la brise ait complètement cessé, nous avions fait beaucoup de chemin pendant la nuit et nous étions maintenant encalminés à environ un demi-mille au sud-est de la basse côte orientale. Des bois gris couvraient une grande partie de la surface. Cette teinte uniforme était certes interrompue par des traînées de sable jaune dans les terres basses, et par de nombreux grands arbres de la famille des pins, dépassant les autres, certains isolés, d’autres en touffes, mais la couleur générale était uniforme et triste. Les collines s’élevaient au-dessus de la végétation en flèches de roches nues. Toutes avaient des formes étranges, et la Longue-Vue, qui était de trois ou quatre cents pieds la plus haute de l’île, était aussi la plus étrange dans sa configuration, s’élevant à pic de presque tous les côtés et se coupant soudainement au sommet comme un piédestal sur lequel on aurait pu placer une statue15. (Stevenson, [1883] 1999, p. 69 ; notre traduction.)

23La précision, la longueur et la nature de ces descriptions aux similarités évidentes montrent que l’île, bien plus que le bateau, est lieu autre. L’hétérotopie, dont Foucault parle comme d’un « lieu hors de tous les lieux bien que pourtant […] localisable » ([1967] 2001, p. 1575), semble donc être véritablement la terre insulaire, qui sera, elle, un espace clos, matériel et « cartable » au sein de la fiction, alors que le bateau est bien plus une façade de bateau, décor de théâtre symbolique ou esquissé16. Il ne s’agit que de pouvoir s’en servir comme relance et relais de l’imaginaire : la nef annonce l’île et est porteuse du lointain. Ainsi dans Partie carrée :

À ces piaulements bizarres, aux piétinements réguliers qui les accompagnaient, Benedict qui déjà ébauchait un rêve plein de catastrophes étranges et d’apparitions sinistres, vague image de ses aventures de la journée, comprit qu’on levait l’ancre et qu’on allait partir. Quoique ce détail n’aggravât pas beaucoup sa situation et qu’il lui fût, au fond, assez indifférent d’être captif dans une prison immobile ou dans une prison voyageuse, il se sentit pris d’une incommensurable tristesse : être prisonnier en Angleterre, […] c’était encore une consolation. Comment suivre sa trace dans ce sillage qui se referme aussitôt en tourbillonnant ? (Gautier, [1848] 2002, p. 78 ; je souligne.)

24Le voilier, dont la présence semble d’abord de peu de conséquence (« indifférent »), importe dès lors qu’il devient mobile, moyen de transport dont les sons annoncent l’aventure — dont l’image est ici fort peu positive —, et qui compte principalement en tant qu’il permet la rupture (intraçable) entre un ici et un là-bas, où l’action aura lieu. De même, l’Hispaniola n’intéresse Jim et ses alliés qu’en tant que moyen de se rendre sur l’île au trésor, qui est, elle, annoncée, détaillée, et existe a priori via la carte.

25La nef fonctionne alors comme un lieu de projection, signe des lieux à venir, et est ainsi hétérotopie en puissance 17 : celle de l’île tangible, véritable lieu du huis clos. Ajoutons que l’île correspond à l’idée d’une forme de « contre-emplacement » (Foucault, [1967] 2001, p. 1574) — contrepoints dans les œuvres du lieu de départ —, et que trois des exemples foucaldiens marquants d’hétérotopies sont la prison, l’asile, et le cimetière : or l’île au trésor est à la fois le lieu d’enfermement de Ben Gunn, à la lisière de la folie après trois ans de solitude, et le lieu où reposent tous les pirates de l’équipage ; et dans Partie carrée l’île de Sainte-Hélène est la prison de Napoléon puis son lieu de décès.

Annihilation temporelle et géographique du bateau au large

Où la haute mer n’existe pas

26Si constitutive des romans d’aventures depuis l’Odyssée, et dont nous nous attendons à ce qu’elle soit un élément essentiel d’ouvrages qui voient leurs personnages transportés d’une île à l’autre, de l’Angleterre à Sainte-Hélène et à Skeleton Island, la haute mer n’existe pourtant pour ainsi dire pas dans ces romans, ôtant aux navires leur élément constitutif.

27Le bateau ne porte aucune trace de son passage par l’océan, qui n’a pas de véritable incidence sur l’action, bien loin de son rôle dans Robinson Crusoé ou dans Paul et Virginie, où ses flots déchaînés sont à l’origine des naufrages qui font de Robinson un insulaire pour vingt-huit années, et valent à Virginie — et par conséquent à Paul — la mort. Point de Charybde ni de Scylla chez Stevenson, où l’océan semble bien calme, ce qui permet à Jim de dire au lecteur : « Je ne relaterai pas en détail ce voyage. Il fut des plus favorisés. Le navire se montra excellent, les gens de l’équipage étaient de bons matelots, et le capitaine connaissait à fond son métier18. » (Stevenson, [1883] 1926, p. 83.) Autrement dit : pas de récit de voyage, et le bateau téléporte au lieu de voguer. Pourtant, l’île au trésor se situerait quelque part au grand large de la côte latino-américaine, dans l’espace caribéen régulièrement soumis aux tempêtes et ouragans : on est alors d’autant plus surpris que plusieurs mois soient évoqués en une ligne alors qu’une traversée transatlantique comme celle de l’Hispaniola n’est pas un bref ni paisible voyage. Nonobstant Stevenson ne mentionne rien de cela ni des dangers spécifiquement liés à la navigation : ni tempête ni écueil, ni mer d’huile ni scorbut. Il précise simplement, en une ligne : « Nous eûmes quelque gros temps qui ne fit que confirmer les qualités de l’Hispaniola. [We had some heavy weather, which only proved the qualities of the Hispaniola.] » (Stevenson, [1883] 1999, p. 55 ; notre traduction)19. Le trajet retour semble encore plus simple, Jim relatant de manière particulièrement expéditive : « Enfin, pour abréger cette longue histoire, nous embarquâmes plusieurs matelots, fîmes un bon voyage, et M. Blandly s’apprêtait justement à armer notre conserve quand l’Hispaniola rentra à Bristol20. » (Stevenson, [1883] 1926, p. 285.)

28Le temps du récit va à l’inverse exact de celui de la fable, et traverser la planète à la voile n’est qu’un détail. Il existe cependant bien un épisode où le bateau semble soumis aux caprices de la mer d’une manière structurelle dans la narration : dans la partie intitulée « My Sea Adventure », le courant emporte l’Hispaniola et le canot de Ben Gunn qui y est accroché, à bord duquel se trouve Jim ; mais le danger vient finalement bien plus de la présence à bord de la goélette du pirate Israel Hands que de la mer, et Jim, pourtant à peine sortant de l’enfance et point formé au métier de marin, parvient assez aisément à manœuvrer le vaisseau pour l’échouer à l’abri dans une crique (fig. 2).

Figure 2. Manœuvre de l’Hispaniola par Jim, illustration de George Roux (Robert Louis Stevenson, Treasure Island, [1883] 1885).

29Le bateau dans L’Île au trésor ne navigue donc jamais véritablement, la mer se fait toile de fond et le vaisseau passe d’un océan à l’autre avec la facilité du regard sur la mappemonde.

30Il en va de même dans Partie carrée, où les voyages en mer se font en un clin d’œil, sans obstacle aucun. Ainsi, à moment donné, le cerveau de l’opération fait un aller-retour depuis Sainte-Hélène qu’il annonce ainsi : « Je vais aux îles de Tristan d’Acuna, ou sur la côte d’Afrique […]. Il me faut deux mois. Dans deux mois, la Belle-Jenny croisera dans ces parages et nous frapperons le grand coup. » Et il revient à l’heure dite sans que la mer n’ait opposé le moindre atermoiement : « la Belle-Jenny, arrivée à son rendez-vous avec une ponctualité admirable » (Gautier, [1848] 2002, p. 251). Autre exemple du caractère profondément elliptique de la navigation, nous lisons au retour des personnages de Benedict et Edith : « ils laissèrent passer un ou deux vaisseaux allant de Calcutta à Londres, et enfin ils se décidèrent à monter sur le troisième, fin voilier, en bois de teck, doublé, cloué et chevillé en cuivre, qui les mit en six semaines à Cadix » (p. 264).

31En outre, lorsque brouillard et vagues terribles agitent l’eau, ce ne sont pas ceux de la mer mais de la Tamise au chapitre IX de l’ouvrage (Gautier, [1848] 2002, p. 70-71), ce qui n’empêche en rien la yole dans laquelle Arthur Sidney enlève Benedict de rejoindre sans encombre la Belle-Jenny, et montre bien qu’il s’agit uniquement de mettre en place un décor qui corresponde au romantisme noir du récit. Le trajet de cette dernière a lieu, tout comme celui de l’Hispaniola, très simplement, débutant ainsi :

« Puisque le vent nous pousse hors de la Manche », dit Sidney avec un air d’insouciance admirablement joué s’il n’était pas vrai, « laissons faire le vent ! »

Le capitaine donna aussitôt les ordres pour qu’on fît tomber la Belle-Jenny dans le lit de la brise. En un clin d’œil les voiles furent orientées, et le navire, pris en poupe par un souffle vif et soutenu, s’avança rapidement entre deux crêtes d’écume. (Gautier, [1848] 2002, p. 114.)

32Les révélations à bord sur le motif de l’enlèvement d’un des personnages ont lieu alors que le bateau est encore lié à la ville ; par opposition, dès la sortie de l’estuaire de la Tamise chapitre et action à bord se concluent : « Cela dit, sir Arthur se retira, fermant après lui le panneau à coulisses, et la Belle-Jenny, poussée par un bon vent, entra dans la pleine mer » (Gautier, [1848] 2002, p. 80). Dès lors, le bateau avance seul et de manière semble-t-il indépendante, bien plus proche du mythique tapis volant que du voilier. Il vit ainsi d’une vie propre, hétérotopie telle qu’elle en devient même un hors livre, passant hors-champ ou hors diégèse : « nous profiterons de ce que la Belle-Jenny s’avance […] pour faire dans notre récit quelques pas rétrogrades mais nécessaires » (p. 81). À l’entrée en pleine mer du bateau correspond ainsi sa sortie du récit.

Hors temps et hors récit : immatérialité du navire

33Le bateau s’inscrit dans un hors-lieu (on ne sait où il est exactement) et un hors-temps (les jours s’enchaînent) :

Le vaisseau fuyait toujours, enfermé dans ce cercle d’airain que l’horizon de la mer trace autour des navires. Le soleil se levait et se couchait. […] [B]ientôt tout disparut : plus d’oiseaux, plus de silhouettes de côtes lointaines ; rien que la mer et le ciel avec leur grandeur monotone et leur agitation stérile. (Gautier, [1848] 2002, p. 117.)

34Seul le passage d’un point A à un point B existe, caractérisé comme chez Stevenson par l’absence d’éléments notables, ce qui permet au narrateur de se jouer de la temporalité. Car si la durée du voyage et le trajet de la Belle-Jenny sont formulés un peu plus explicitement que dans L’Île au trésor 21, c’est de manière tout aussi expéditive : « Le voyage durait déjà depuis près de trois mois et ne semblait pas près de finir. Les Canaries, les îles du Cap-Vert, avaient fui bien loin à l’horizon […] » (Gautier, [1848] 2002, p. 120). Une seule phrase prend ainsi en charge le temps passé en mer, temps long rendu par l’imparfait et le plus-que-parfait, qui soulignent l’aspect duratif mais aussi factice de cette temporalité où le bateau est une coquille vide. De surcroît, le bateau renvoie une sensation d’immobilité : ce sont les îles qui sont ici rendues responsables du mouvement (« avaient fui »), et non le vaisseau.

35Quant au trajet opéré par le personnage de Volmerange d’Inde en Angleterre, il est tout à fait évacué, à l’instar de celui de Jim dans L’Île au trésor : « nous ne suivrons pas jour par jour Volmerange dans sa navigation, qui fut longue ; bornons-nous à dire qu’il regagna heureusement la côte, et […] monta sur un vaisseau français qui naviguait dans le golfe du Bengale » (Gautier, [1848] 2002, p. 153). La mer et ses dangers sont annihilés, et le navire cesse d’exister pour téléporter ses passagers dès lors qu’on ne l’aperçoit plus de la côte.

36En un sens, le bateau n’est que mirage lointain dans le récit : par opposition, l’île est réalité, et même réalité à la matérialité contagieuse.

L’aventure à bord : du canotage

37Pourtant, il se passe bel et bien des choses sur ces bateaux ! Contre cette immatérialité des voiliers que nous soulignons, on pourrait avancer comme argument qu’ils sont le lieu de scènes centrales : l’épisode de L’Île au trésor dans lequel Jim se cache à bord dans le baquet de pommes et surprend la conversation des pirates racontant leur machination est essentiel. Cela est certes vrai, mais cet incident a en réalité lieu uniquement quand la terre se rapproche, comme le souligne le texte avant ledit épisode22 : « Ce devait être le dernier jour de notre traversée selon nos calculs les plus pessimistes ; à un moment donné cette nuit-là, ou avant midi le lendemain au plus tard, nous devrions être en vue de l’Île au Trésor23. » (Stevenson, [1883] 1999, p. 56 ; notre traduction) (fig. 3).

Figure 3. L’épisode du tonneau de pommes, illustration de Louis Rhead (Robert Louis Stevenson, Treasure Island, [1883] 1915).

38Une fois l’île apparue, le bateau et la vie à son bord retrouvent une existence matérielle. Ainsi au premier matin face à l’île, dans la partie intitulée de manière intéressante « My Shore Adventure » :

L’Hispaniola roulait sous la houle de l’océan. Les bômes mettaient les poulies à l’épreuve, le gouvernail claquait d’avant en arrière, et tout le navire grinçait, gémissait et sautait comme une usine. Je dus m’accrocher fermement au pataras, et le monde se mit à tourner vertigineusement devant mes yeux, car même si j’étais un assez bon marin quand nous étions en chemin, rester immobile à subir le roulis comme une bouteille était une chose que je n’appris jamais à supporter sans difficulté, surtout le matin, à jeun24. (Stevenson, [1883] 1999, p. 69 ; notre traduction.)

39Le vocabulaire employé redonne au bateau ses attributs, du gouvernail aux poulies, le faisant presque apparaître à l’imagination du lecteur. Tout s’en trouve modifié — jusqu’aux capacités de marin de Jim —, créant une distinction nette entre la temporalité présente et celle du voyage (« quand nous étions en chemin »). À partir de là, le bateau peut redevenir enjeu narratif : objet et lieu de luttes, moyen de se cacher, etc.

40Il en va de même dans Partie carrée, où c’est au seul croisement possible d’une île (en plein cœur de l’Atlantique) que l’action peut avoir lieu (petite, à l’échelle de la terre que l’on côtoie) : « en passant à l’île de l’Ascension, Mackgill et Jack, envoyés, dans la chaloupe, à la grotte aux renseignements, trouvèrent, dans la bouteille suspendue à la voûte, un papier roulé et couvert de signes énigmatiques, qu’ils portèrent à sir Arthur Sidney » (Gautier, [1848] 2002, p. 120). Le navire, dont la narration s’était défaite durant la traversée, se réincarne un instant : seule l’escale matérialise, le récit ne se préoccupe du bateau que lorsqu’il est dans un lieu que l’on peut nommer.

41Les ouvrages présentent donc cette caractéristique paradoxale de raconter des odyssées qui accordent une place fondamentale aux nefs — moyens de transport nécessaires, objets de lutte structurant l’histoire, lieux de rencontres — tout en évacuant quasi intégralement le thème de la navigation et l’existence du bateau comme lieu clos ou entité marine soumise aux réalités matérielles et temporelles. Celui-ci devient alors simple entité portuaire ou côtière, négation de sa raison même d’être. Le but du voyage se fait celui de la narration : ce qui importe est, bien plus que le trajet, ce qui se passe en Angleterre et sur Skeleton Island d’une part, en Angleterre et à Sainte-Hélène ou en Inde d’autre part. Au large, le bateau n’est somme toute que coquille vide.

Paradoxes d’une coque de noix

42Ces bateaux de fiction nous offrent ainsi un paradoxe fascinant : parce qu’ils sont immatériels ils deviennent infrangibles, lieux de protection qui assurent la cohérence diégétique. Ces navires chimères qui ont les voiles de l’utopie ont aussi la coque du cuirassé, hors-lieu d’autant plus marqué qu’il offre un refuge parfait contre les éléments. Le bateau, puisqu’il ne s’y arrête pas, permet de faire abstraction des dangers que renferme la mer. S’ensuit un nouveau paradoxe : le bateau est tout autant garant de l’univers marin qu’il permet de s’en défaire.

Usages thématiques du voilier

43Tout fonctionne en effet comme si le bateau suffisait à lui seul à faire des ouvrages des romans d’aventures maritimes, dans une invocation performative. Figure de proue du thème océanique, le bateau le cristallise et permet aux auteurs de s’éviter tout ce qui devrait aller avec, du maelström aux monstres marins. Les voiliers font ainsi la promesse d’incarner une hétérotopie marine, qu’ils ne tiennent pas, mais qu’importe puisqu’ils l’ont suggérée. En outre, le cliché maritime est redoublé chez Stevenson par une autre subversion, celle du traitement des pirates, qui pour une fois ne viennent pas à l’abordage — et pour cause, ils sont déjà à bord —, et que l’on combat surtout à terre. Chez Gautier, cela passe par la gageure de faire un roman d’aventures en mer en se départant autant que possible des bateaux tout en multipliant les voyages à leur bord (une yole, un voilier, un canot, un sous-marin, des bateaux en Inde, etc.)25. De fait, il ne se passe rien à bord lors des mois de voyage des personnages : « une longue traversée est si ennuyeuse, que la terre même la plus aride et la plus inhospitalière vous paraît un séjour préférable à celui du navire, et depuis trois mois, Edith n’avait vu que le ciel et l’eau » (Gautier, [1848] 2002, p. 235).

44La simple thématisation du bateau dans la diégèse suffit ainsi aux romanciers pour donner une coloration maritime à leurs ouvrages. Ils esquissent les contours des voiliers afin de faire deviner la mer et tout ce qui y est associé, sans avoir à s’y attarder dans la narration.

Rendre la mer nulle mais advenue

45Se dessine dans les ouvrages l’ambivalence d’une immatérialité qui à la fois ôte son essence au bateau, en tant qu’il n’est plus vaisseau marin, et lui octroie sa valeur protective de protection, en ce que les personnages à son bord sont totalement abrités de cette mer qui les entoure mais ne peut les inquiéter. Et même quand il y a une petite tempête chez Gautier — sur le rivage de l’île, bien entendu — elle ne parvient pas à atteindre la nef, dont la qualité d’artifice de romancier se fait alors on ne peut plus évidente.

46En effet, si le débarquement à Sainte-Hélène a lieu le plus simplement du monde — « la mer était assez calme et le canot, poussé par six vigoureux avirons, s’avançait rapidement du côté de la terre. On aborda, et Benedict tendit la main à Edith pour sauter hors du canot » (Gautier, [1848] 2002, p. 124) —, ce calme ne dure pas. Il y a ainsi bien un moment inscrivant le livre dans la tradition du roman d’aventures maritime, où la mer en furie semble lutter contre le personnage. Il s’agit du chapitre XVIII, dans lequel le protagoniste, de nuit, dans le canot submersible qu’il a fait bâtir à cet effet, tente d’aborder afin de soustraire Napoléon à ses geôliers et le ramener en Europe. Dans la tempête, les personnages ont bien du mal à rejoindre la terre ferme, et croient leur dernière heure arrivée :

Sidney et ses deux matelots faisaient les efforts les plus prodigieux. L’air commençait à leur manquer […].

« Allons, se dit Sidney en lui-même, nous sommes perdus ! » […]

Un mouvement de rage saisit Sidney. Périr aussi misérablement à cause d’une tempête stupide, au moment d’accomplir ce plan auquel il avait tout sacrifié ! Il se passa en lui une de ces révoltes forcenées de l’intelligence contre la force brutale, de l’âme contre l’élément, et il prononça dans son cœur un de ces blasphèmes que les géants durent rugir sous la foudre. (Gautier, [1848] 2002, p. 142-143.)

47Nous sommes exactement face à ce que Victor Hugo désigne en 1866 dans la préface aux Travailleurs de la mer comme « troisième anankè », troisième fatalité contre laquelle l’homme doit lutter, celle des éléments, et qui dans son œuvre est aussi incarnée par la mer. Mais à y regarder de plus près, il apparaît que cette mer déchaînée n’a aucune véritable conséquence : Sidney comme ses matelots s’en sortent tout de suite sans la moindre blessure, et le canot n’est pas abîmé. Si finalement la mission de Sidney échoue, ce n’est pas le moins du monde à cause de la tempête, mais à cause du décès inopiné de l’empereur. De plus et à nouveau, l’action dans le bateau n’a lieu qu’au tout bord de côtes, seuls endroits où il se pare d’une réalité matérielle26. Cette absence de conséquence souligne le caractère artificiel de ce passage obligé pour donner au roman son caractère d’aventure marine, et montre combien le bateau, dans Partie carrée comme dans L’Île au trésor, n’a pas de dimension négative : il ne se brise pas, ne peut devenir dystopie, et sert pleinement les personnages, à l’instar de Jim manœuvrant l’Hispaniola ou le canot de Ben Gunn ; plus encore, il sert le narrateur.

Hétéropie diégétique à la chaîne

48En effet, le bateau se dédouble au gré du récit, dans des enchâssements féconds en forme de poupées russes, chaque bateau contenant en germe la possibilité d’un plus petit, pour les besoins de la narration. Le lieu clos se fait alors générateur d’un autre soi, y perdant son caractère refermé, et le narrateur y est le seul maître à bord.

49La présence d’objets essentiels au déroulement de la narration est un élément clef du roman d’aventures ; or, dans L’Île au trésor comme dans Partie carrée, le bateau est à prendre comme un de ces divers artéfacts autour desquels se construit l’histoire. Les bateaux, nécessaires dans les deux cas, y sont aussi doubles : le grand navire pour les trajets longs (l’Hispaniola d’un côté, la Belle-Jenny de l’autre), et le petit pour les manipulations discrètes et risquées, dans les deux cas rendu invisible à toute personne qui n’est pas à son bord (à la faveur de la nuit ou d’un élément naturel le voilant). Il s’agit notamment dans Partie carrée de la barque dans laquelle on enlève Benedict, du canot de la Belle-Jenny et du sous-marin construit à son bord, et chez Stevenson du canot de l’Hispaniola ainsi que du radeau de Ben Gunn. Bref, on multiplie le bateau à l’envi, d’une manière à la fois assez artificielle, puisqu’il s’agit simplement de répondre à un besoin narratif précis à un instant donné, et paradoxalement cruciale pour le déroulement de l’histoire (voire réaliste, la chaloupe étant plus maniable). La pluralité des illustrations mettant en scène ces épisodes atteste d’ailleurs qu’il s’agit de grands moments narratifs27 (fig. 4 et 5).

Figure 4. Illustrations de Louis Rhead (Robert Louis Stevenson, Treasure Island, [1883] 1915).

Figure 5. Illustration de George Roux (Robert Louis Stevenson, Treasure Island, [1883] 1885).

50Nous assistons ainsi à un enchâssement fertile de ces bateaux, qui leur confère une forme d’existence indépendante et semble pouvoir se prolonger ad infinitum par de nouvelles versions du navire, selon les besoins narratifs. Cet auto-engendrement au gré du récit apparaît comme une preuve de l’aspect factice de ces morceaux d’espaces, tout en soulignant leur nécessité diégétique, comme si ce lieu autre pouvait justement être soumis à toutes les transformations, malléable à souhait.

*

51Odile Gannier, dans son ouvrage Le Roman maritime. Émergence d’un genre en Occident (2011), livre un catalogue des motifs qui font le roman maritime : de la tempête aux monstres, du naufrage à la mutinerie, de l’escale aux femmes déguisées en matelots, en passant par les écueils, le démâtage, les brumes. Rien de tout cela chez Stevenson, et, s’il y a tempête chez Gautier, elle est finalement sans incidence et correspond bien plutôt à une scénographie orchestrée. Le traitement réservé aux motifs marins, mer et bateau, est suffisamment original pour être souligné : dans des romans dans lesquels, d’un pur point de vue chronologique, on passe bien plus de temps à bord que n’importe où ailleurs, cela semble ne pas exister, et le bateau n’est qu’hétérotopie en apparence, faux lieu dont nous percevons le mirage à l’horizon.

52Le bateau réel, décrit par Foucault comme un « lieu sans lieu, […] fermé sur soi […], livré à l’infini de la mer » ([1967] 2001, p. 1581), devient son contraire dans ces fictions : un lieu ouvert à l’ailleurs mais invulnérable, réceptacle et incarnation de tous les possibles. La Belle-Jenny et l’Hispaniola aux contours flous seraient alors proches d’une autre forme de hors-lieu : les utopies, « espaces qui sont fondamentalement essentiellement irréels » ([1967] 2001, p. 1574). Ces navires diégétiques, par leur aspect vaporeux et leur qualité de supports de l’imaginaire, correspondent à ces « emplacement[s] sans lieu réel » (p. 1574).

53Il faut sans nul doute y voir une volonté consciente de la part des auteurs28 — qui refusaient le genre du roman purement maritime — motivée par des questions de goût et des raisons littéraires. Adeptes de l’hétérogénéité, cherchant ici à construire des ouvrages qui se lisent aisément et sachent outrepasser les codes, Gautier comme Stevenson se jouent de la figure attendue du bateau, devenue incarnation poétique qu’ils font voguer au gré de leur invention.

Figure 6. L’héritage du monde marin de Stevenson : emploi de la « Chanson des pirates » et du motif du bateau dans la culture populaire (Hergé, Le Secret de la Licorne, 1943).

© Hergé/Tintinimaginatio 2025