La fiction pour les nuls (Agnès Tricoire vs Nathalie Heinich)

1Dans mes recherches sur les controverses et procès littéraires, notamment pour le volume Littérature et morale publique (avec Jean Kaempfer, 2003), la question lancinante du statut juridique de la fiction revient régulièrement. Quel traitement le droit réserve-t-il à la fiction, s’il la reconnaît comme telle ? Un énoncé de fiction constitue-t-il un acte justiciable parmi d’autres ? Existe-t-il une définition de la fiction sur laquelle les spécialistes (juristes et théoriciens de la littérature) s’accordent et qui fasse référence dans les tribunaux comme dans les cours de littérature ?

2Deux commentatrices actuelles du statut juridique de la fiction, Agnès Tricoire et Nathalie Heinich, développent dans leurs publications des points de vue divergents sur ces questions. Cet article est l’occasion de les présenter et de discuter leurs enjeux.

Agnès Tricoire et l’Observatoire pour la liberté de création

3Juriste renommée, personnalité engagée dans la vie publique française, défenseuse des libertés publiques, Agnès Tricoire (2011) a fondé l’Observatoire pour la liberté de création de la Ligue des droits de l’homme, qui rend ses avis sur des procès artistiques.

4Elle milite pour mieux spécifier le statut juridique de la création et pour différencier le discours artistique des autres discours (politiques, religieux, scientifiques, etc.). Parmi les prises de position de l’Observatoire pour la liberté de création, citons l’exemple d’un ouvrage de Mathieu Lindon, Le Procès de Jean-Marie Le Pen (1998) : il raconte le procès de Ronald Blistier, sympathisant FN accusé d’avoir assassiné à la carabine Hadi Benfartouk, « jeune Beur » de 14 ans (Lindon, 2000, p. 11). Le roman est inspiré d’événements ayant eu lieu à Marseille, en 1995, quand des colleurs d’affiches du FN ont assassiné un jeune migrant comorien avant d’être condamnés à 15 ans de réclusion criminelle à l’issue d’un procès très médiatisé. Ce roman dialogué fait entendre, à l’occasion des audiences, les mots et les arguments de l’extrême-droite ainsi que ceux des avocats de Hadi Benfartouk. Les noms propres fictifs y côtoient des noms réels sur le modèle du roman historique. À savoir que des personnages de fiction se meuvent dans un contexte et au milieu de personnages historiques attestés. La presse y a vu également un roman à clefs, identifiant en Me Mine, défenseur de la victime, l’avocat parisien Arno Klarsfeld. Quant à Mathieu Lindon, c’est un écrivain, journaliste à Libération, connu pour ses prises de positions de gauche sur des questions de société.

5Suite à une plainte de Jean-Marie Le Pen, l’éditeur et l’auteur sont condamnés en 1999 à une forte amende avec dommages et intérêts pour diffamation, Le Pen étant présenté sous son nom réel comme un « vampire », dirigeant d’un parti « pousse au crime » et « chef d’une bande de tueurs » (Lindon, 2000, p. 29 et 130). Cependant le livre n’est pas retiré de la vente. Sa réédition en collection de poche (Folio, 2000) n’est pas corrigée et mentionne toujours le nom de Jean-Marie Le Pen dans le titre et le corps du récit.

6L’auteur et l’éditeur tentent plusieurs recours. En 2007, après déjà trois jugements défavorables, la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg, confirme leur condamnation. Voici le résumé des jugements, dans la presse professionnelle :

7« Condamnés pour diffamation à la suite de la publication en août 1998 du Procès de Jean-Marie Le Pen, Mathieu Lindon et Paul Otchakovsky-Laurens, respectivement auteur et éditeur de l’ouvrage présenté comme un roman, avaient porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme […]. Le leader du Front national était notamment qualifié par « chef d'une bande d'assassins » et de « vampire » se nourrissant « du sang de ses ennemis ». Le roman s’inspirait de faits réels, notamment du meurtre de deux jeunes immigrés par des militants du front national, en 1995. Les trois plaignants estimaient que la condamnation, assortie de 6 000 euros d’amendes et de dommages intérêts, violait leur liberté d’expression.

8Dans son arrêt rendu le 22 octobre, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé à la majorité de treize juges sur dix-sept qu’il n’en était rien. Elle rappelle certes que Jean-Marie Le Pen a été condamné pour provocation à la haine raciale, injures et apologie de crime de guerre « s'exposant soi-même à une critique sévère ». Mais elle observe néanmoins « qu'assimiler un individu, fût-il un homme politique, à un “chef de bande de tueurs” outrepasse les limites admises même si la critique à l'égard d'un homme politique peut être plus large que pour un particulier ». La Cour estime que la décision de la justice française trouve sa base légale dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, et souligne que l'article 29 « couvre la fiction lorsqu'il s'agit de l'atteinte à l'honneur d'une personne clairement désignée ». Les juges rappellent à Libération, qui avait publié des extraits incriminés dans une pétition de soutien à Mathieu Lindon, que le droit d’informer « doit reposer sur des faits exacts » et qu'il « incombe de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires ». […]

9Quatre juges sur dix-sept ont toutefois très nettement pris leur distance avec l’arrêt approuvé par leurs treize confrères. « Nous ne partageons pas la décision de la majorité qui conclut à la non-violation de l'article 10 de la Convention dans cette affaire », affirment-ils dès le début d’une note publiée à la suite du jugement. Appuyée sur de nombreuses décisions précédentes, elle prend l’allure d’un véritable réquisitoire contre celui-ci, et contre la position de la justice française, qui n’a pas vérifié l’équilibre entre la liberté d’expression et le droit à la réputation. [...]. Ils affirment avec force que le caractère romanesque de l’œuvre incriminée lui confère un statut particulier : « Un roman-réalité reste en grande partie un roman tout comme un documentaire-fiction reste, pour l'essentiel, une fiction ». Par ailleurs, les quatre juges estiment que les multiples condamnations de Jean-Marie Le Pen pour incitation à la haine raciale, antisémitisme, apologie des crimes de guerre, etc., constituaient bien la “base factuelle suffisante” pour étayer les propos du roman. »1

10Le débat entre les juges nous en apprend beaucoup sur la façon de considérer le roman : seuls 4 juges sur 17 ont estimé « que le caractère romanesque de l’ouvrage lui confère un statut particulier qui doit être protégé par la loi sur la liberté d’expression, celle-ci primant selon eux, dans ce cas, sur le droit à la réputation » (ibidem).

11Examinons maintenant les extraits du roman jugés diffamatoires, sachant que seuls les extraits 1 et 6 ont été évalués tels lors des quatre jugements successifs (Duquette, 2019, p. 128). J’indique à chaque fois à quel personnage ou instance narrative attribuer les propos :

121) [Selon les manifestants anti-racistes qui manifestent devant le tribunal, relayés par le narrateur] « c'est combattre efficacement Le Pen que réclamer sa mise en

cause officielle dans l'affaire, montrer qu'il n'est pas président d’un parti politique mais chef d'une bande de tueurs, Al Capone aussi aurait eu des électeurs. » (Lindon, 2000, p. 12)

132) « [Mère de Blistier :] Il aurait pu avoir l'idée, mais il n'a jamais si bien tiré, mon

mari n'aimait pas que Ronald se serve de sa carabine. Mais peut-être que le gamin

était humilié de ne jamais avoir bastonné personne alors que tous ses camarades du

Front assuraient faire le ménage chaque semaine dans les cités. » (Lindon, 2000, p. 29)

143) « [Mahmoud :] Il [Blistier] cherche à te faire peur, Pierrot. Il veut te marquer

dans son camp, c'est une stratégie courante du Front National afin que tu

apparaisses comme un traitre si tu dis ensuite le moindre mal des lepénistes ou de

leur chef et qu'ils soient alors moralement habilité à te casser la gueule, à te trouver

à dix contre un, armés de barres et de matraques et de godasses ferrées à la sortie de

chez toi pour t'expliquer clairement que quand on a intégré un tel compagnonnage,

c'est pour la vie. Personne ne quitte impunément le Front National. Ne fais pas le

malin Pierrot, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'ils te massacrent. » (Lindon, 2000 p. 83)

154) « [Me Mine :] Lisez les journaux, écoutez la radio et la télévision, chaque propos de

Jean-Marie Le Pen est riche - ou pauvre, misérable - d'un racisme au mieux

diffus. Derrière chacun de ses mots, on peut en entendre d'autres, et derrière

chacune de ses propositions on peut aussi voir le spectre des pires abominations de

l'histoire humaine. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Ce que Ronald

Blistier a fait, c'est ce que recommande Jean-Marie Le Pen. Oh pas explicitement,

il tâche de rester dans le cadre des lois, même s'il n'y arrive pas toujours. Mais les

situations dans lesquelles il parle, les sous-entendus qu'il profère, les personnalités

de ceux auxquels il apporte son soutien ne laissent aucun doute. » (Lindon, 2000, p. 101)

165) « [Narration :] Cette foule assemblée place de la Bastille, maintenant chauffée

par les paroles de son maître à hurler, est surtout composée de jeunes. Si on les

fouillait, on trouverait des armes de poing par centaines. Ils sont prêts à la bagarre.

Ils ne demandent pas mieux que des organisations d'extrême gauche croient de

bonnes stratégies de les affronter. L'atmosphère est d’une certaine façon

préinsurrectionnelle, comme le remarquent les journalistes présents, le climat dans

le clan des démocrates est plus au dégoût qu'à la panique, on ne craint pas dans

l'immédiat un coup d'État fasciste, on redoute plus une gangrène, une maladie

sociale que parfois on parvient à stopper ou faire temporairement reculer […]. » (Lindon, 2000, p. 113-114)

176) « [Me Mine :] Comment laisser Jean-Marie Le Pen se poser en victime après le

suicide de Ronald Blistier, le président du Front National est un vampire qui se

nourrit de l'aigreur de ses électeurs, mais parfois aussi de leur sang comme du sang

de ses ennemis, non ? Pourquoi Le Pen accuse-t-il les démocrates du prétendu

assassinat de Ronald Blistier ? Parce que le mensonge ne lui fait pas peur, parce

que porter la diffamation dans le camp adverse lui paraît toujours utile, certes, mais

aussi tout bêtement pour détourner les soupçons, pour être celui qui crie le plus

dans l'espoir que ses hurlements couvriront les accusations portées contre lui-

même. » (Lindon, 2000, p. 130)

18Le point commun de ces six extraits tient à ceci : dans un roman, on attribue aux militants FN et à Le Pen des propos des idées et des actes violents, illégaux. Les extraits 1 et 6 vont encore plus loin, puisque les manifestants anti-racistes et Me Mine recourent à des termes explicitement accusateurs, chargés de connotations martiales ou mythologiques, pour qualifier Le Pen (« chef d’une bande de tueurs » et « vampire »).

19Cependant, selon Agnès Tricoire, les jugements en défaveur de M. Lindon et de son éditeur comportent deux faiblesses : d’abord, ils ne reconnaissent pas le statut spécifique de cette fiction : ils négligent qu’il s’agit d’un roman, en s’en tenant au nom propre de Le Pen. Ce choix rend poreuses les sphères de l’auteur (réel), du narrateur et des personnages (fictifs) ; ensuite, l’argumentaire des juges est, selon elle, unilatéral : dans un roman truffé de propos racistes tenus par des personnages (militants FN), aucun de ces propos n’est attribué à l’auteur, alors que les jugements du narrateur et des personnages sur Le Pen ont été directement imputés à celui-ci. Assurément, ce traitement asymétrique tient ici au fait que les positions politiques de M. Lindon sont connues de tous et rendent improbable son adhésion aux propos racistes de certains de ses personnages. C’est donc une information externe à la fiction qui vient ici stabiliser l’interprétation.

20Dans un essai vouer à présenter à un large public la spécificité des énoncés de fiction, Agnès Tricoire énonce « dix axiomes de la fiction » (2011, p. 172). Ceux-ci s’inspirent des travaux de théoriciens faisant autorité en France, principalement ceux de Gérard Genette (1991) et Jean-Marie Schaeffer (1999), j’en mentionne les sources les plus évidentes ci-dessous :

211. La fiction utilise le même langage que celui qui est à notre disposition ;

2. La fiction n’a pas de sens littéral, mais contextuel ;

3. La valeur de la fiction n’est pas la vérité, la connaissance ou l’information, mais le plaisir ;

4. Le plaisir vient notamment du jeu entre crédulité et incrédulité ;

5. Dans la fiction, l’auteur feint pour jouer, il ne ment pas ; [Schaeffer 1999]

6. La fiction est plausible, elle n’est pas crédible : elle est un jeu du “comme si” ;

7. Ce qui semble vrai dans la fiction n’existe pas, ce qui semble réel dans la fiction n’est pas le réel ; [« Le trait spécifique de l’énoncé de fiction, c’est que, contrairement aux énoncés de réalité, qui décrivent un état de fait objectif, lui ne décrit rien d’autre qu’un état mental. » (Genette, 1991, p. 53)]

8. La fiction est dans le réel et à propos du réel, mais elle n’est pas le réel ;

9. La fiction suscite le débat sur son interprétation ;

10. Face à l’œuvre de fiction, le rôle du juge doit se limiter à juger s’il y a bien fiction et rendre, d’après les critères ci-dessus, un jugement classificatoire, ni évaluatif, ni interprétatif.

22Quelques mots sur ces dix énoncés et leurs enjeux : Tricoire commence par dissocier la fiction de la « vérité », du « mensonge » et du « réel » pour lui conférer un statut spécifique. Toutes les caractéristiques de la fiction concourent à ce que le sens d’une fiction n’est pas littéral mais « contextuel », résultat d’une « interprétation ». Celle-ci n’est donc pas unique ou monologique mais dialogique, elle émerge du « débat ». Selon Tricoire, la responsabilité des écrivains doit donc être évaluée avant tout par le débat public démocratique et le moins possible par la justice. Autrement dit, le juge doit se limiter à un « jugement classificatoire » sur la présence ou non d’un dispositif de fiction : si celui-ci est avéré, le contenu de l’œuvre relève alors de la liberté de création et d’expression et sera soumis au débat public mais soustrait à la justice.

Nathalie Heinich et les enjeux sociaux du « cadre transformé »

23Second point de vue sur le statut juridique de la fiction, celui de Nathalie Heinich, sociologue de l’art (EHESS/CNRS), spécialiste de la construction des valeurs esthétiques et morales. Contrairement au pôle des « libertés publiques » défendu par Tricoire, Nathalie Heinich (2005a ; 2005b) cherche avant tout à relégitimer la pertinence de la loi : selon elle, la multiplication des procès intentés contre des fictions entre 1995-2005 ne témoigne pas d’un retour de la censure, mais bien d’une augmentation des infractions, réelles ou potentielles, due à une tendance de plus en plus systématiquement transgressive des propositions artistiques (notamment celles de l’art contemporain). Pourquoi la société développe-t-elle une telle suspicion/sensibilité à l’égard de fictions ? Parce que le mode fictionnel se caractérise par le « désengagement assertif » (Schaeffer, 1999) : il suspend la question de la véracité et, avec elle, le type d’implication morale du public. Or, selon Heinich, lorsqu’une fiction réfère à un événement traumatique attesté, le poids du réel est si important qu’il rend quasi impossible cette suspension qui est celle traditionnellement associée, depuis Kant, au “désintéressement” esthétique. Dans ce cas, un conflit s’élève entre l’appel au positionnement moral d’un côté et, de l’autre, le détachement suscité par le mode fictionnel qui renvoie à un contexte ludique (Heinich, 2005b, p. 66).

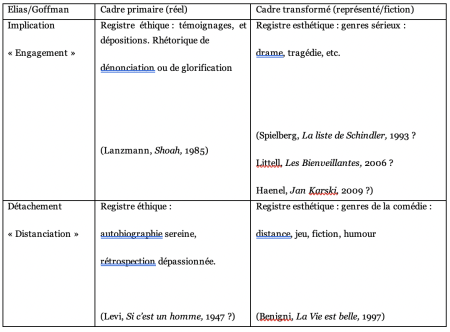

24Afin de schématiser les cas controversés, Heinich (2005b) propose un tableau classificatoire croisant deux types de critères : verticalement, celui de l’engagement vs distanciation (issu de Norbert Elias) et horizontalement celui du cadre primaire vs cadre transformé, emprunté à Erving Goffman :

25J’ai ajouté dans ce tableau quelques exemples qui me semblent relever de chaque catégorie, en y ajoutant un point d’interrogation pour signaler qu’il s’agit là d’une proposition absente dans le tableau d’Heinich. Elle-même décrit précisément les catégories ainsi dégagées :

« Plus le cadre primaire est investi d’affects, moins est acceptable le “ cadre transformé ”, autrement dit le “ mode ” dont relèvent la fiction, de même que la représentation, le jeu ou la plaisanterie, c’est-à-dire toutes les techniques de distanciation ou de “ détachement ” : ludiques, par le rire (comme avec l’affaire du jeu de mots de Jean-Marie Le Pen sur “ [Duraf]four crématoire ”) ; esthétiques, par l’expression artistique (comme avec la pièce de théâtre Roberto Zucco de Koltès, consacrée à un fait divers tragique, dont les protagonistes réclamèrent l’interdiction) ; ou scientifiques, par l’investigation (comme avec les dénonciations de l’indifférence du chercheur ou du médecin face aux souffrances de ses objets ou patients). » (Heinich, 2005b, p. 65-66)

26Ces catégories distinctes incitent Heinich à redéfinir le statut de la fiction et son impact d’une fiction dans le monde social (2005b, p. 72). Synthétiquement, elle pose que :

271. La fiction n’est pas sans effets sur le réel : elle a des pouvoirs, des effets, des actions.

2. Le qualificatif « artistique » n’est pas équivalent à « fictionnel » : toute œuvre d’art n’est pas une fiction, et toute fiction n’est pas une œuvre d’art.

3. La fiction se donne dans un geste de communication, il faut donc examiner sa circulation dans l’espace public et ne pas s’en tenir au seul statut artistique. Ainsi, une fiction, en tant qu’acte de langage, a le statut de n’importe quel acte dans l’espace public, soumis aux lois sur la diffamation (procès Mathieu Lindon), à celles sur l’atteinte à la vie privée (procès Christine Angot, Camille Laurens), la haine raciale (procès Renaud Camus) ou la protection des mineurs (affaire Jones-Gorlin, Rose bonbon). À partir de ces éléments, on peut soumettre à la discussion « au cas par cas », dans la presse comme au tribunal, selon l’intention de l’auteur ou les usages et mésusages possibles de cette fiction…

28À partir de ces trois propositions, Heinich estime disposer de critères pour évaluer une pluralité de situations. Ainsi elle rejette la décision du tribunal qui a débouté le mari de l’écrivaine Camille Laurens, au motif que le livre (L’amour, roman, 2003) dans lequel elle dresse son portrait à charge après leur divorce est une fiction, en l’occurrence une autofiction ; Heinich critique également la pétition demandant « l’exception littéraire » pour Rose bonbon (2002) de Nicolas Jones-Gorlin : selon elle, l’argument de l’auteur de Rose bonbon qui prétend faire une critique de la pédophilie est très faible car le dispositif ne porte pas en lui cette intention et n’importe qui peut en faire une lecture inverse ; enfin, la sociologue considère comme nulle la fatwa imposée à Salman Rushdie, car sa forme relève non d’une censure d’État mais d’une sanction privée exercée par la violence.

29Selon Heinich, l’affirmation pure et simple de « l’impunité de l’art » (Soulillou, 1995) manque donc de nuances. Elle ne prend pas acte des effets sociaux de la fiction, même si l’auteur ne les a pas prévus ou voulus. Ainsi Nicolas Jones-Gorlin ne peut ignorer que son roman Rose bonbon circule dans l’espace social et peut servir diverses passions, indépendamment de son caractère fictionnel.

Conclusions

30Dans Anatomie d’une chute de Justine Triet, Palme d’or au Festival de Cannes 2023, la question du statut juridique de la fiction fait retour en plein prétoire : l’avocat général accuse l’épouse (écrivaine) du meurtre de son mari en prenant notamment appui sur un récit qu’elle a publié, où la narratrice évoque un désir de meurtre envers son conjoint. Selon leur position, les avocats mobilisent ce récit littéraire de manières diverses. La question qu’ils débattent est de savoir s’il est une autobiographie (dans ce cas, le pacte factuel du récit devient un élément en faveur de la culpabilité) ou une fiction/autofiction, dans quel cas le pacte fictionnel n’autorise pas d’inférence de ce type. Le droit prend l’allure d’une arène où un récit (celui de l’accusée) entre en concurrence avec un autre récit (celui de l’avocat général). Comme le remarquait le psychologue culturel Jerome Bruner, « il n’est pas indifférent que plaidoiries et récits littéraires empruntent le même medium [narratif] car cette forme laisse libre cours […] à l’alliance inconfortable de ce qui est historiquement établi et de ce qui est imaginairement possible » (Bruner, 2022, p. 104).

31Que retenir des argumentaires contrastés de Tricoire et Heinich ? Le premier repose sur une valeur ancrée dans le discours des écrivains depuis le XIXème siècle, à savoir la quête d’autonomie des arts dégagés peu à peu des cadres religieux ou juridiques qui pesaient sur eux pour affirmer leur valeur spécifique, formelle et imaginative. Cet argumentaire a pour lui le prestige ancien d’une tradition de liberté, de tolérance et d’humanisme dont la France se présente comme dépositaire. Les artistes, par héritage, y sont en général très attachés et toute restriction de la liberté d’expression suscite de fortes levées de boucliers (pétitions, etc.). Le second argumentaire, celui de Heinich, ne nie pas la pertinence de la liberté d’expression, mais lui oppose un autre type de valeur, celui de la loi comme instance protectrice. Selon elle, la liberté d’expression peut sans crainte accepter des limites quand celles-ci ont pour but non de donner tout pouvoir à un tyran, mais de défendre des individus blessés par des paroles publiques tenues par des personnes ayant un accès privilégié à l’espace public (en ce sens, les écrivains bénéficient d’un privilège symbolique qui peut devenir problématique dans une société aux idéaux démocratiques). Cet argument vaut avant tout dans les cas de diffamation et d’atteinte à la vie privée : la Justice a ainsi tranché contre Christine Angot (Les Petits, 2011) jugée coupable d’avoir porté atteinte aux droits de personnes réelles. Quant à Camille Laurens, son ex-mari l’a assignée en justice pour atteinte à sa vie privée et à celle de leur fille dans L’Amour, roman (2003), mais le plaignant a été débouté au nom de l’autonomie des univers fictionnels. Dans l’autofiction de Christine Angot, la personne concernée (Elise Bidoit, l’ex-épouse de son nouveau compagnon) est pourtant désignée d’un prénom fictif (Hélène). La narratrice, assimilable à Angot elle-même dans un tel protocole narratif, raconte par le menu la vie chaotique de ce couple à la dérive en portant sur l’ex-épouse des jugements partiaux et sans concession. Le tribunal a estimé qu’il y avait bel et bien diffamation pour deux raisons : d’une part, « Hélène » est facilement reconnaissable par des proches et voisins du couple ; d’autre part, parce que Christine Angot, en tant qu’écrivaine très connue, a utilisé sa notoriété et son accès privilégié à l’édition et aux médias pour nuire à cette rivale. Notons qu’en France comme ailleurs, le genre hybride de l’autofiction (où l’instance narrative porte le nom de l’auteur, mais revendique un pacte et des procédés fictionnels) a fait l’objet de nombreuses poursuites judiciaires du fait même de son ambiguïté générique.

32La position de Nathalie Heinich est donc légitimiste et tend au conservatisme social, dans le sens où la fonction collective et protectrice de la loi est considérée comme supérieure à la liberté individuelle. Quant à Agnès Tricoire, elle estime qu’une société qui bride la liberté d’expression individuelle risque d’imposer une tyrannie au nom de valeurs supposées collectives.

33Ces deux positions rejouent d’une certaine manière celles qui ont cours depuis les Lumières libérales et la Révolution de 1789 autour de la liberté d’expression. Schématiquement, les mouvements littéraires ont oscillé entre deux pôles quant à l’impunité de l’art. D’un côté, les tenants de l’art pour l’art (Gautier, Flaubert, Baudelaire) pour qui la littérature n’a pas de comptes à rendre au monde social. Définissant ses propres règles esthétiques, celle-ci n’accepte que l’évaluation interne de ses pairs : un texte est artistique ou pas, beau ou pas, mais la question de savoir s’il est moral/immoral, légal/illégal n’est pas pertinente dans le champ littéraire. De l’autre côté se situent les écrivains « engagés ». Au nom de la « responsabilité », Jean-Paul Sartre rejette dans Qu’est-ce que la littérature ? l’affirmation romantique selon laquelle « l’écrivain a pour premier devoir de provoquer le scandale et pour droit imprescriptible d’échapper à ses conséquences » (Sartre, 1948, p. 129). Dès lors qu’il prend publiquement la parole, l’écrivain exerce une responsabilité sociale : écrire est un acte comme un autre dont l’Occupation a rendu tragiquement visibles les enjeux, ce qui légitime les procès faits aux écrivains collaborateurs.

34Au moment de terminer cet article, j’aimerais citer brièvement deux réflexions récentes à même de complexifier et de prolonger les arguments examinés jusqu’ici. Marie-Jeanne Zenetti (2021, p. 108), d’abord, propose une « lecture située » qui « invite à prendre en considération la manière dont les contextes de réception d’une œuvre, qu’il s’agisse ou non d’une fiction, transforment les usages et les interprétations qui en sont faits » (2021, p. 108). Ces « contextes » aident à comprendre le malaise qui se joue chez certains lecteurs (selon leur « point de vue » ou « situation » face à la question) lorsque le texte renvoie à des faits réels. Cette approche nuance la seule question du statut de la fiction et prolonge en ce sens l’argumentaire de Tricoire réclamant une évaluation « contextuelle » des énoncés fictionnels. Gisèle Sapiro ensuite (2011, p. 720), invite quant à elle, dans l’étude des controverses littéraires, à opérer une distinction éditoriale et formelle entre, d’une part, les ouvrages de fiction cherchant le scandale pour le scandale (selon une stratégie commerciale venue de secteurs spécifiques du champ éditorial) et d’autre part, les ouvrages dont le scandale résulte d’une élaboration des formes et des voix obligeant à reconsidérer nos perceptions du monde et de l’histoire. Sapiro désigne dans ce cas une littérature à haute exigence formelle, notamment celle qui fut incriminée lors des procès de Flaubert et de Baudelaire en 1857.