L’humanité comme essaim : usages politiques d’un trope science-fictionnel

1La fin du film The Rocky Horror Picture Show (1975) est particulièrement surprenante. Les protagonistes, Brad et Janet, un couple d’Américains prudes et conservateurs, se trouvent dans une étrange hétérotopie, le château de Frank-N-Furter, réincarnation queer du Dr. Frankenstein, qui non seulement se construit une créature bodybuildée pour assouvir ses désirs sexuels, mais fait véritablement office de « pédagogue queer » pour Brad et Janet et leur apprend, dans un tourbillon de glam rock, de chorégraphies et de boas en plumes, à remettre en cause leur vision normée du genre et de la sexualité. La tonalité festive du film prend un tournant dramatique lorsque les domestiques de Frank, qui se révèlent être, comme lui, des extra-terrestres, se révoltent, condamnent son mode de vie trop extrême et le tuent. Pour repartir sur leur planète, ils font décoller le manoir, en fait un vaisseau spatial, et laissent derrière eux, rampant dans les décombres, Brad et Janet qui entonnent une dernière chanson, beaucoup plus sombre que toutes celles qui ont émaillé le film jusque-là. À la fin de la séquence, une plongée verticale associée à un travelling arrière surplombe les personnages et semble les appréhender du point de vue des extra-terrestres qui ont pris leur envol. L’image entre ensuite dans un mouvement de rotation de plus en plus rapide, facilitant un fondu-enchaîné sur un globe terrestre, lui aussi en rotation, placé sur le bureau du narrateur. C’est ce personnage qui assure, depuis le début du film, une narration précisément « en surplomb », et qui prononce la toute dernière phrase, laquelle fait encore partie, par sa structure versifiée, de la chanson qui s’achève :

And crawling on the planet’s face

Some insects called the human race

Lost in time, and lost in space

And meaning

Et rampant sur la surface de la planète

Des insectes appelés la race humaine

Perdus dans le temps, et perdus dans l’espace

Et dans la signification

2Cette conclusion nihiliste détonne dans un film qui, dès ses premières minutes et la chanson « Science Fiction / Double Feature », affiche la volonté de détourner avec une ironie joyeuse les codes de la science-fiction américaine des années 1950-1960 — et plus largement l’ensemble des codes culturels, musicaux, éthiques, sexuels de ces années-là. Faut-il voir dans cette conclusion, comme dans d’autres œuvres de cette époque, un commentaire sur un retour à l’ordre après un moment de libération individuel et ? Ou est-ce encore la parodie d’un trope science-fictionnel ? La remise en cause de la supériorité de l’espèce humaine dans l’échelle de la nature par un dispositif de décentrement apparaît en effet dans de nombreux récits de science-fiction. Ainsi, à la fin de Men in Black (1997), un vertigineux travelling arrière nous montre New York, puis la Terre, puis la Voie lactée… qui, comme le révèle ce mouvement de recul qui se prolonge, est enclose dans une bille avec laquelle joue une gigantesque entité alien. Un jeu de perspectives similaire clôt le second film (2002). Déjà dans le roman de Maurice Renard Le Péril bleu (1910), des êtres supérieurs, qui naviguent sur l’atmosphère terrestre comme sur une mer, « pêchent » des humains pour les exposer dans leur « aquarium » : le rapport de pouvoir implicite qui se trouve au cœur de ce dispositif est retourné, au détriment des humains. On trouve également dans La Guerre des mondes de H. G. Wells (1898) l’idée d’une hiérarchie des êtres qui n’est pas nécessairement dominée par l’humanité. Dès les premières pages, le lecteur est invité à considérer celle-ci du point de vue d’une espèce supérieure, les Martiens, qui ne tarderont pas à prendre d’assaut la Terre :

Nous, les hommes, créatures qui habitons cette terre, nous devons être, pour eux du moins, aussi étrangers et misérables que le sont pour nous les singes et les lémuriens. Déjà, la partie intellectuelle de l’humanité admet que la vie est une incessante lutte pour l’existence et il semble que ce soit aussi la croyance des esprits dans Mars. Leur monde est très avancé vers son refroidissement, et ce monde-ci est encore encombré de vie, mais encombré seulement de ce qu’ils considèrent, eux, comme des animaux inférieurs. (Wells, 1899, p. 580).

3De façon frappante, le paragraphe suivant met en parallèle la stratégie invasive des Martiens non seulement avec l’extractivisme humain, qui avait alors déjà provoqué l’extinction de plusieurs espèces animales, mais aussi avec une politique impérialiste, qui déshumanise certains groupes humains pour mieux les exterminer :

Avant de les juger trop sévèrement, il faut nous remettre en mémoire quelles entières et barbares destructions furent accomplies par notre propre race, non seulement sur des espèces animales, comme le bison et le dodo, mais sur les races humaines inférieures. Les Tasmaniens, en dépit de leur ressemblance humaine, furent entièrement balayés du monde dans une guerre d’extermination engagée par les immigrants européens, en l’espace de cinquante ans. Sommes-nous de tels apôtres de miséricorde que nous puissions nous plaindre de ce que les Marsiens aient fait la guerre dans ce même esprit ?

4On le voit, la comparaison des êtres humains à des espèces considérées comme inférieures, singes, crustacés, ou encore (et notamment) insectes, est éminemment politique. Un inconfort surgit peut-être lorsque nous sommes comparés à des insectes, en raison de la perception prédominante (dont les racines sont culturelles plutôt que naturelles) de ces êtres comme des nuisibles repoussants, inintelligents et destructeurs, qui dérangent les humains en envahissant leurs habitations, perturbant l’ensemble du champ social par leurs dards, bourdonnements et attaques de pique-niqueurs en forêt. Alors que les insectes et autres espèces parfois qualifiées sous le terme méprisant de « vermine » regroupent plus de 80 % de la biomasse terrestre (à condition d’inclure les autres arthropodes terrestres comme les araignées, les myriapodes et les acariens), leur omniprésence relativement inoffensive pour l’humanité n’a pas permis de relations apaisées entre humains et insectes. D’un point de vue scientifique, nous savons que le travail des insectes est essentiel au fonctionnement de notre biosphère en raison de leur rôle de pollinisateurs, de décomposeurs, de producteurs de matériaux, de sources de nourriture, de gestionnaires de cultures, etc. La vie humaine en elle-même est profondément dépendante de leur l’activité. Pourtant, ils sont souvent considérés du point de vue de l’humanité comme les premiers représentants d’une nature envahissante ; ils incarnent la violation, par une vie étrangère et sauvage, des espaces que les humains considèrent comme les leurs (on a d’ailleurs tendance à oublier le fait que beaucoup d’espèces d’insectes sont antérieures à l’humain de plusieurs centaines de millions d’années, ce qui signifie que ce sont à proprement parler plutôt les humains qui ont « envahi » des espaces déjà habités par les insectes).

1. Une tératologie des insectes

5Cette perception anthropocentrique des insectes comme espèce invasive explique en partie leur rôle considérable dans l’imagination populaire1. S’ils apparaissent au cinéma, dans de nombreux genres et sous diverses modalités (Durafour, André, 2022), la plupart des films de science fiction qui mettent en scène des insectes ou des monstres insectiformes les représentent comme de dangereux antagonistes, qu’on pense aux fourmis de Them! (1954) ou de Phase IV (1975), à la mouche de The Fly (1958) et du remake de David Cronenberg (1986), aux cafards de They Nest (2001), à la mante religieuse de The Deadly Mantis (1957), ou encore aux insectes hybrides de Mimic (1997) — nous ne mentionnons que par prétérition les araignées, qui appartiennent à un autre sous-embranchement taxonomique, mais dont le potentiel horrifique a été largement exploité au cinéma, de Tarantula (1955) au troisième Seigneur des anneaux (2003). Bien que le cinéma d’animation puisse nous offrir quelques contre-exemples d’insectes auxquels le spectateur est invité à s’identifier2, il est assez rare au cinéma, et notamment dans les films en prises de vues réelles, que les insectes apparaissent sous un jour sympathique. Au contraire, ils sont bien souvent représentés comme des êtres à exterminer. C’est sans doute ce spectre de l’extermination (présent plus explicitement dans le récit de Wells) qui rend la scène finale de The Rocky Horror Picture Show, et son assimilation de l’humanité à des insectes rampant sans but sur la Terre, si troublante.

6Ces représentations de créatures meurtrières ont-elles contribué à intensifier l’aversion humaine envers les insectes réels, et notre incapacité à ressentir une forme minimale d’empathie pour eux ? Une scène saisissante de Starship Troopers de Paul Verhoeven (1997), un film basé sur le roman de Robert A. Heinlein (1959) relatant une violente guerre interplanétaire au xxiiie siècle entre l’armée humaine terrestre et des colonies d’aliens insectiformes appelés « Arachnides », résume parfaitement la confusion irrationnelle entre monstres-insectes fictifs (ici des extraterrestres gigantesques et meurtriers) et insectes terrestres minuscules et inoffensifs. Comme d’autres films hollywoodiens de Verhoeven, Robocop (1987) et Total Recall (1990), Starship Troopers est entrecoupé de séquences publicitaires parodiques. Alors que l’humanité entre en guerre contre les Arachnides, des spots de propagande militaire pro-humaine sont diffusés pour attiser les angoisses autour du conflit et pour encourager les habitants de la Terre à « faire leur part » (do their part) — c’est-à-dire à se montrer solidaires de l’effort de guerre. Dans l’une de ces séquences, on voit des images d’enfants humains sur Terre écrasant de modestes blattes par solidarité avec la mission contre les Arachnides. Cette mise en équivalence des insectes terrestres avec une espèce meurtrière d’insectes-aliens reflète le pouvoir de la rhétorique politique et militariste qui réduit les ennemis de l’État à des formes de vie abjectes, inintelligentes et désindividualisées.

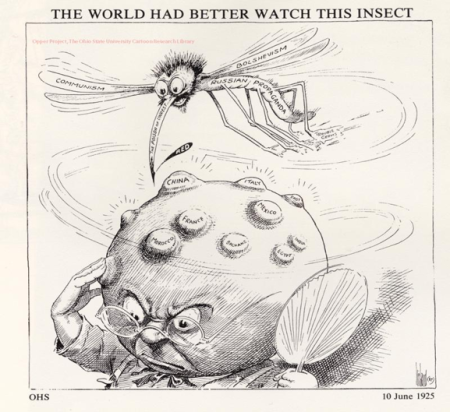

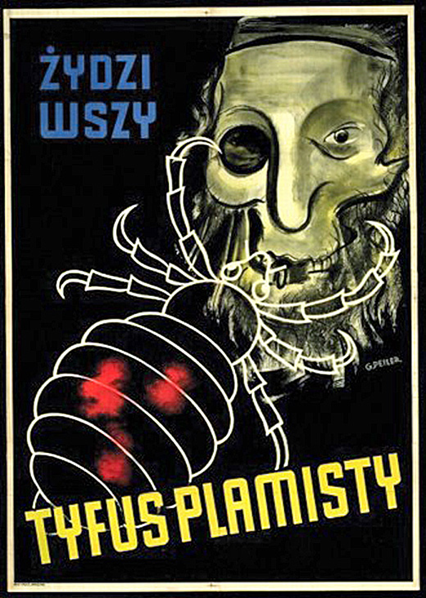

7Cette scène fait écho à l’un des arguments que nous soutenons ici : la représentation d’insectes comme des monstres dans la science-fiction accentue, par des procédés d’intensification figurative et passionnelle, l’aversion des humains envers les différents types d’insectes qu’ils côtoient quotidiennement. Bien que ce point puisse sembler mineur, il a de profondes ramifications sociales, politiques et écologiques dans la vie contemporaine. L’incapacité de l’humain à s’identifier aux insectes et à éprouver de la sympathie à leur égard est liée à un manque généralisé d’intérêt pour la conservation des espèces d’insectes, un élément pourtant de plus en plus important pour atténuer les retombées écologiques à l’ère du changement climatique anthropogénique. Ce manque de considération des humains pour les insectes, sur lequel joue cette séquence de Starship Troopers, renvoie aussi à une longue histoire des usages politiques de figures d’insectes dans la propagande militariste et les discours déshumanisants. Il n’est pas surprenant que la comparaison des populations humaines à des insectes ait longtemps été utilisée comme stratégie rhétorique et politique pour envisager certains groupes humains comme superflus et préparer à l’éventualité de leur extermination. Les Hutus responsables du génocide rwandais appelaient les Tutsis « cafards », et une opération militaire secrète contre ceux-ci avait pour nom de code « Insecticide » (Mukasonga, 2006 ; Smith, 2011, p. 160). Les discours hygiénistes nazis allaient dans le même sens, les Juifs étant notamment accusés de favoriser les épidémies de typhus, maladie transmise par les poux ; rappelons que le Zyklon B, utilisé dans les camps d’extermination, servait originellement d’insecticide et était « produit par la Degesch (Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämfung), la « Société allemande de lutte contre les nuisibles » — « terme qui, dans ce contexte mental et pratique, revêt tout son sens » (Chapoutot, 2014, p. 45). Pendant les périodes de « Peur rouge » aux États-Unis, les communistes étaient fréquemment comparés à des animaux et à des insectes. Lénine utilisait une rhétorique similaire à l’égard de ses propres ennemis : « [notre] objectif commun [est] de débarrasser la Russie de toute vermine, des puces — les crapules, des insectes — les riches, et ainsi de suite ». Aujourd’hui, Vladimir Poutine appelle les Russes à « recracher la racaille [...] comme un moucheron qui a accidentellement atterri dans leur bouche » (17.03.2022) ; Donald Trump a décrit le district de Baltimore, où la majorité de la population est noire, comme « infesté de vermine » ; et les syndicats français de policiers, Alliance et UNSA-Police, se sont déclarés « en guerre » contre « les nuisibles » (30.06.2023). Les métaphores figées pullulent.

Caricature extraite du Columbus Dispatch (Columbus, Ohio), 10 juin 1925.

© Billy Ireland Cartoon Library & Museum.

Affiche de propagande nazie (Pologne, autour de 1941). On lit : « juifs / poux / fièvre typhoïde »

© United States Holocaust Memorial Museum.

8La propagande qui encourage la reclassification de certains groupes humains comme espèces sous-humaines contribue à produire une inimitié à l’échelle collective et des violences plus ou moins organisées. Dans son texte Less Than Human (2011), le philosophe David Livingstone Smith décrit ces pratiques de déshumanisation comme étant au cœur de plusieurs événements génocidaires. Nous examinons dans cet article la relation entre les usages sociaux de l’imagerie des insectes dans des contextes politiques particuliers et la stigmatisation d’entités non humaines telles qu’elles sont observées dans la science-fiction populaire. Nous interrogeons particulièrement ce que disent ces récits de la possibilité (ou non) de s’identifier aux insectes. Quelles sont les conditions nécessaires au développement d’une intimité, d’une sympathie ou d’une préoccupation éthique à leur égard ?

2. Enjeux politiques de l’entomophobie

9Dès son générique, le film Men in Black tisse un lien étroit entre insectes, extra-terrestres et biopolitique : on suit le vol d’une étrange libellule, probablement extraterrestre, qui finit par s’écraser sur la vitre d’un camion, dont on comprend qu’il transporte clandestinement des immigrés mexicains vers la frontière américaine. Le camion est intercepté par un barrage de la police aux frontières, mais le contrôle est interrompu par deux « hommes en noir » qui prétendent appartenir à l’INS (Immigration and Naturalization Service). Ils isolent parmi les migrants un individu qui se révèle être un alien : on apprend que les hommes en noir sont en fait membres d’une organisation gouvernementale secrète chargée de réguler la présence des extra-terrestres sur Terre (une sorte d’INS étendue à l’échelle de l’univers). Les images de l’insecte et de l’infestation sont omniprésentes dans le film, le principal antagoniste étant un extraterrestre insectiforme. Son vaisseau s’écrase près d’une habitation isolée dans une zone rurale et il prend possession du corps du fermier qui vivait là — comme dans Invasion of the Body Snatchers (1956). Le lendemain, un exterminateur humain arrive sur place et entre dans la grange où grouillent les cafards. « On se croit chez soi ? J’ai un avis d’expulsion pour vous, les enfants. » [“Think we own the place? Got a little eviction notice for you, boys.”] Cette réplique condescendante de l’exterminateur, qui compare son geste à une mesure de police, est en elle-même révélatrice de la nature profondément politique de nos rapports avec les animaux, en particulier pour ce qui a trait à l’occupation territoriale, toujours renégociée, parfois avec violence. Interrompu par l’extra-terrestre, d’apparence humaine, qui lui demande ce qu’il fait là, l’exterminateur répond qu’il prend simplement en charge son infestation, ce qui scandalise l’alien : « J’ai remarqué une infestation ici. [...] Rien que des êtres sous-développés, sous-évolués, à peine conscients dans leur fange. Si convaincus de leur propre supériorité quand ils s’affairent à leur petite vie absurde. » [“I have noticed an infestation here. [...] Nothing but undeveloped, unevolved, barely conscious pond scum. So convinced of their own superiority as they scurry about their short, pointless lives.”] Ici, l’assimilation rhétorique des humains à des insectes est rapidement suivie par le geste. L’exterminateur, croyant toujours qu’il est question des cafards, lui demande s’il veut s’« en » débarrasser [“Don’t you want to get rid of ‘em?”]. L’alien lui répond par l’affirmative, en lui enfonçant son propre tube d’insecticide dans la gorge. On comprend alors que l’objectif de l’alien n’est pas simplement d’infester la Terre mais bien, renversant le rapport de domination habituel entre humains et insectes, d’exterminer l’humanité.

10Ce rapport essentiellement antagonique entre humains et insectes se trouve au cœur de presque tous les récits de science-fiction ayant recours à la figure de l’insecte. Le décalage entre biologie et imaginaire biologique trouve une traduction exemplaire dans la conception des Arachnides de Starship Troopers : le corps et les longs membres tigrés de ces créatures sont directement inspirés des pattes et de l’abdomen de l’argiope frelon. Si celle-ci est une araignée relativement commune, inoffensive pour les humains, ceux-là sont de véritables machines à tuer, chaque extrémité de leur corps pouvant percer, trancher, déchiqueter. Dans le film, un autre insecte, qui ressemble à un bousier géant, fait office de tank. Cette militarisation des insectes ne correspond bien entendu à aucune réalité naturelle, mais plutôt aux projections politiques des humains (et peut-être plus spécifiquement des hommes) sur le monde naturel. Comme l’observe Colette Guillaumin dans sa préface à L’Origine des espèces de Darwin (1989, p. 11),

une part notable de la postérité intellectuelle de Darwin se situe chez les éthologues. Sans doute la préoccupation de ceux-ci est-elle d’établir un lien entre une conduite sociale déterminée – ou plus exactement la détermination des conduites sociales — et l’instinct, mais la recherche des montages instinctuels chez les animaux est orientée clairement à la conduite sociale des humains. Il serait d’ailleurs plus exact dans ce cas de parler d’hommes plutôt que d’êtres humains, c’est bien le sens apparent de tous ces textes focalisés sur la territorialité, l’agression, la hiérarchie, etc., bien davantage que sur l’élevage, la survie, la nourriture, etc. L’éthologie, profondément liée à l’esprit du social-darwinisme, représente le « maillon manquant » d’un propos naturaliste qui associe la socialité humaine et l’instinct, la transmission génétique et les rapports entre les hommes.

11Dans son ouvrage Modernism at the Beach, Hannah Freed-Thall (2023) analyse ces projections sociales et genrées sur le monde naturel. Elle met en regard le guide de biologie marine Between Pacific Tides de Edward F. Ricketts et Jack Calvin (1939) avec The Edge of the Sea de Rachel Carson (1955). Tandis que les premiers voient l’espace liminaire entre la plage et la mer comme une zone de guerre, où des groupes de crabes se livrent bataille et où l’on entend des craquements qui font penser à de minuscules coups de feu, la seconde se concentre sur la nécessaire interconnexion des êtres qui coexistent dans cet espace, et donne à voir des existences partagées plutôt que des récits épiques de prédation et de fuite. (Freed-Thall, 2023, p. 97-104)

12Les insectes, plus encore que d’autres classes d’animaux, sont intéressants d’un point de vue narratif en ce qu’ils sont envisagés comme territoriaux, c’est-à-dire agressifs, expansifs et invasifs. En science-fiction, ces données éthologiques sont régulièrement soulignées par de brusques changements d’échelle : insectes agrandis pour conquérir le monde, êtres humains rapetissés et confrontés à eux. Plusieurs comics américains exploitent ces deux grands types de narrations. Ainsi, dans The Man In The Ant Hill! et The Man In The Beehive! (1962), un scientifique dont l’expérience tourne mal est réduit à la taille d’un insecte et se trouve piégé dans un espace (fourmilière et ruche) où la rencontre des Umwelten devient, on le comprend, un puissant ressort dramaturgique. Dans The Scorpion Strikes et Where Will You Be When… The Spider Strikes! (1961), à l’inverse, des petits invertébrés (scorpion et araignée), exposés à des radiations atomiques, acquièrent non seulement une taille gigantesque mais aussi l’intelligence et la parole, ce qui leur permet de menacer les humains de prendre le pouvoir sur la Terre avant, bien entendu, d’être arrêtés par la technologie humaine. Sur les cartes à collectionner « Mars Attacks » (1962), qui racontent l’histoire d’une tentative d’invasion de la Terre par des Martiens particulièrement belliqueux, ceux-ci agrandissent des insectes qui attaquent immédiatement les humains et leurs infrastructures (ainsi, une fourmi détruit une rame de métro et une chenille la Tour Eiffel).

13C’est surtout le cinéma qui investit ces récits, exploitant des dispositifs optiques hérités des spectacles de curiosités du début du siècle. Ainsi, à quelques années d’intervalle, Jack Arnold réalise Tarantula (1955), où une araignée prend des proportions gigantesques, et L’Homme qui rétrécit (1957), où un personnage devenu minuscule croise une araignée. Ces différents récits issus de la culture médiatique américaine des années 1950-1960, doivent être envisagés dans leur contexte historique et culturel, en lien notamment avec l’angoisse du déchaînement nucléaire lors de la Guerre froide. Ces changements d’échelle et de perspective auraient alors à voir avec la menace existentielle qui en résulte. Il n’est donc pas surprenant que les insectes, dans nombre de ces récits, deviennent de puissants symboles, en incarnant notamment l’altérité communiste.

14C’est encore le cas dans Them! (1954), où des fourmis se transforment en monstres géants mangeurs d’hommes à la suite d’essais atomiques, et menacent d’anéantir la civilisation humaine. Dans son article de 1965, “The Imagination of Disaster”, Susan Sontag s’interroge sur la façon dont les films de science-fiction produits au cours de la Guerre froide sont traversés par cette crainte de l’apocalypse et de l’effondrement de la démocratie libérale au profit du communisme. Elle note que beaucoup de ces films révèlent que

l’utilisation des armes nucléaires ou l’éventualité de futures guerres atomiques a profondément traumatisé la sensibilité des masses. La plupart des films de science-fiction portent la marque de cette hantise et s’efforcent, à leur façon, de l’exorciser (Sontag, 2010, p. 325).

15Pour ce faire, ces films créent les conditions d’une « bonne guerre », sans ambivalence ni culpabilité, lancée de manière vertueuse contre un ennemi bien identifié et incontestablement néfaste. Il en résulte souvent un récit schématique, très unilatéral et manichéen sur le plan moral, qui construit (sur certains topoï rhétoriques mentionnés plus haut) un antagoniste dont il est évident qu’il faut se débarrasser :

Ces films ont encore pour effet de procurer au spectateur un autre genre de satisfaction : ils simplifient à l’extrême la perspective morale ; ou plutôt, ils lui offrent une perspective imaginaire, où les sentiments cruels, ou tout au moins amoraux, peuvent se donner libre cours sans contrevenir aux règles de la morale. [...] Dans l’image de l’être arrivant des espaces interplanétaires, la monstruosité, la laideur, la fureur conquérante se confondent, en faisant une cible de choix pour que se libèrent sans remords les tendances agressives du spectateur, le laissant goûter le pur plaisir esthétique de la vision des souffrances et des désastres (ibid., p. 320).

3. L’essaim contre l’individu

16Outre la crainte d’une guerre nucléaire, il y a d’autres raisons pour lesquelles la science-fiction de cette époque associe des figures de monstres-insectes à une vision angoissée du communisme : le collectif comme essaim, ne laissant aucune place à l’individualité. Représenté comme une masse très ordonnée et anonyme, l’essaim a historiquement servi de métaphore pour des systèmes rigides d’organisation sociale et de répartition du travail. Dans la science-fiction, il renvoit régulièrement à des modèles totalitaires, souvent associés à l’altérité communiste ; c’est notamment le cas dans le roman de Frank Herbert La Ruche d’Hellstrom (1973).

17Une agence gouvernementale y enquête sur le mystérieux Hellstrom, qui réalise avec ses assistants des films sur les insectes dans une ferme isolée au cœur d’une vallée déserte. Ils ignorent qu’il règne en secret sur une vaste société d’humains mutants, évoluant dans des galeries sous la ferme et qui modèle son organisation sur les sociétés d’insectes (ou sur la façon dont ils les imaginent) : utilitarisme total, stricte répartition du travail traduite directement dans les corps, et donc eugénisme. « Les meilleurs doivent s’accoupler avec les meilleurs. De la sorte, nous produirons les ouvriers divers dont nous avons besoin pour toutes les tâches qui peuvent se présenter à notre Ruche. » (Herbert, 1977, p. 56)

18Hellstrom semble souscrire aux principes brutaux du « social-darwinisme » tel que décrit par Colette Guillaumin : « Cette vieille planète qui s’appelle la Terre est une arène de combats continuels dont les vainqueurs sont les plus débrouillards et les mieux animés de l’esprit d’entreprendre » (ibid., p. 89). Et comme dans la description de Guillaumin, le social-darwinisme s’associe à une vision viriliste du monde, à peine dissimulée derrière une façade utilitariste. Un membre de la Ruche est ainsi intrigué par une femme de « l’Extérieur » qui a été capturée :

Comme c’était étrange que, lorsqu’elles étaient fécondes, elles allassent à l’aventure, librement, comme si elles ne se souciaient absolument pas de choisir le meilleur mâle pour la reproduction. Vraiment elles ne ressemblaient guère à une mère fondatrice. Elles n’étaient que des femmes fécondes sauvages. Un jour peut-être, quand il y aurait beaucoup de ruches, ces femelles sauvages seraient capturées et soumises à des accouplements appropriés ; sinon elles seraient stérilisées et vouées à des travaux utilitaires (Herbert, 1977, p. 96).

19C’est pourtant bien l’angoisse d’une société communiste, où le collectif l’emporterait absolument sur l’individuel, que cristallise la Ruche. Hellstrom ne prêche pas simplement pour l’abnégation absolue de tous les membres de cette société (« Les insectes nous ont enseigné quelque chose de bien profond ! […] La leçon numéro un étant, bien sûr, que l’insecte n’a jamais peur de mourir pour ses frères » (ibid., p. 198), il va jusqu’à considérer toute forme d’individualité comme inutile : les noms, les visages, et jusqu’aux réflexions individuelles perturbent l’unité du groupe, ne favorisant pas directement sa subsistance ou son expansion. Les sociétés d’insectes monstrueux, si elles sont généralement représentées comme particulièrement fonctionnelles, considèrent toute notion d’individu comme obsolète et c’est précisément en cela qu’elles apparaissent comme angoissantes.

20Ces sociétés incarnent, jusque dans leur système de reproduction, le « communisme total » : une société où chaque individu, parfaitement remplaçable, existe avant tout par sa fonction. La force du nombre est aussi ce qui caractérise cette société. Dans La Ruche d’Hellstrom, d’ailleurs, l’attaque finale des habitants de la ruche contre les espions chargés de les observer rappelle à l’un d’eux la guerre du Vietnam : « Je n’ai jamais vu autant d’ennemis depuis le Nam, dit D.T. d’une voix rauque. Jé… sus ! C’est comme si nous avions excité toute une fourmilière » (ibid., p. 266). L’idée d’une multitude incontrôlable et envahissante est simultanément associée à l’altérité politique et à l’altérité biologique. Il est bien sûr impossible pour les protagonistes (nommés, individualisés, caractérisés) de ressentir de l’empathie pour cette altérité radicale, cette nuée sans visage. Les monstres-insectes ont peut-être une certaine force collective, une organisation sociale qui peut s’avérer plus efficace que les sociétés humaines sur certains points mais, à l’instar des aliens parasitaires surpuissants de Dark City (1998) qui ont kidnappé des humains et les observent pour essayer de percer le secret de leur humanité, ils n’ont pas d’« âme ». Qu’elle soit politique ou biologique, l’altérité, dans ces récits, semble naturellement vouée à la destruction. « Maintenant, s’il s’avère qu’il s’agit d’un repaire de communistes, nous le liquiderons et nous aurons tous les concours nécessaires », déclare un agent du FBI à propos de la ruche d’Hellstrom, sans même être informé de la nature hybride de ses habitants.

4. Des yeux sans visage : identifications empêchées

21Dans la nouvelle La Mouche de George Langelaan (1957), André, un scientifique, crée une machine à téléportation qui sépare les particules d’un objet ou d’un être pour les rassembler plus loin. Alors qu’il teste sa machine sur lui-même se produit un bug : une mouche s’insère dans le dispositif et, à l’arrivée, certaines de ses particules sont échangées avec celles d’André ; son bras droit et sa tête ont été remplacés par une patte et une tête de mouche. Restant caché dans le sous-sol où il mène ses expériences, il communique par écrit avec sa femme dans l’espoir de retrouver la mouche (qui a désormais son bras et son visage) pour réparer son erreur. Après plusieurs tentatives infructueuses, il demande finalement à sa femme de le tuer à l’aide d’un marteau-pilon pour qu’on ne se pose pas de question, après sa mort, sur son statut hybride. Sa femme accepte après qu’elle a vu son visage, ou plutôt son absence de visage. Cette vision d’horreur fait basculer André, aux yeux de sa femme, d’un régime existentiel humain (où elle l’appelle par son prénom, elle lui parle, s’enquiert de son état, a pour lui des gestes tendres) à un régime non seulement non humain, mais abject : plus aucune parole n’est possible, seulement un long cri, et toute possibilité de qualification s’évanouit ; ce n’est plus « André », c’est « le monstre, la chose qui a été mon mari ». L’usage du passé révèle que dans ce court instant d’horreur, un deuil a eu lieu et qu’André, n’ayant plus son visage (alors même qu’il peut encore penser et écrire) n’est plus vraiment lui-même. La seule solution que suggère alors André, et que sa femme accepte comme inévitable, est de lui donner la mort.

22Cette dimension du visage ou de son absence paraît décisive dans beaucoup de récits que nous examinons ici : l’insecte est par excellence l’être qui n’existe pas pour lui-même mais pour le groupe, sans aucune raison de s’en extraire ou de s’en distinguer, et à qui le seul visage qu’on peut concéder est à la rigueur la grossière imitation du visage humain, par exemple par les insectes mutants de Mimic (1997), qui leur permet de piéger leurs victimes : le visage non pas comme marque d’individualité, mais comme instrument de prédation. Emmanuel Levinas place au cœur de sa pensée éthique la confrontation intersubjective avec le « visage » de l’autre :

[...] la nudité humaine m’interpelle, (...) elle m’interpelle d’étrange autorité, impérative et désarmée, parole de Dieu et verbe dans le visage humain. Visage, déjà langage avant les mots, langage originel du visage humain dépouillé de la contenance qu’il se donne ou qu’il supporte sous les noms propres, les titres et les genres du monde. Langage originel, déjà demande, déjà, comme telle précisément, misère, pour l’en soi de l’être, déjà mendicité, mais déjà aussi impératif qui du mortel, qui du prochain, me fait répondre, malgré ma propre mort, message de la difficile sainteté, du sacrifice ; (...) Langage de l’inaudible, langage de l’inouï : langage du non-dit. Écriture ! (Levinas, 2000, p. II-III).

23Non seulement ce concept de « visage » est, chez Levinas, réservé aux humains, mais c’est lui qui atteste d’une commune humanité, c’est cette rencontre et cette interpellation du visage humain qui constitue le fondement de l’existence collective par le contrat social. « Dans la mesure où le visage d’Autrui nous met en relation avec le tiers, le rapport métaphysique de Moi à Autrui, se coule dans la forme du Nous, aspire à un État, aux institutions, aux lois qui sont la source de l’universalité » (ibid., p. 334).

24À suivre scrupuleusement la pensée de Levinas, il est donc impossible de considérer quelque chose comme un visage animal. Mais le riche concept de « visage » tel qu’il le décrit n’est-il pas applicable à certains aspects de nos relations avec les animaux ? Interpellation éthique devant l’absence de défense, de protection d’un être, langage avant les mots, langage de l’inaudible, de l’inouï, du non-dit, communion inter-individuelle dans la prise de conscience d’une condition partagée, la mortalité : tous ces éléments peuvent caractériser une rencontre intersubjective humaine aussi bien qu’une rencontre interspécifique entre humain et animal. Il faut noter que pour Levinas la rencontre du visage d’Autrui n’est pas une expérience d’identité ou de ressemblance, ni de différenciation ou de négation par rapport au moi. « Autrui demeure infiniment transcendant, infiniment étranger » (ibid., p. 211), une présence irréductible dont l’altérité annonce « l’inviolabilité éthique d’Autrui » (ibid., p. 213). L’interpellation que constitue le visage fonctionne comme un appel moral, mais cette rencontre dépasse notre compréhension, déconcerte nos capacités linguistiques et déborde l’individualité. La relation éthique « met en question le moi » (ibid.). C’est peut-être à partir de ce point que nous pouvons tenter d’imaginer une expansion du cadre éthique de Levinas qui pourrait intégrer les entités non humaines, les entités sans visage ou considérées comme telles.

25Une partie de la philosophie contemporaine travaille à la décentralisation ontologique du sujet humain afin de mieux penser les relations interspécifiques. Levinas semble particulièrement pertinent dans ce contexte en tant qu’il travaille à défaire le solipsisme individuel dans les relations intersubjectives, et peut-être qu’un infléchissement de sa pensée, qui entendrait le « moi » non pas du point de vue individuel mais du point de vue de l’espèce, pourrait nous aider à échapper aux déséquilibres éthiques qui résultent d’une pensée de la nature anthropocentrique et extractiviste.

26Du reste, s’il est plus facile pour les humains d’établir une relation éthique avec des animaux qui nous sont plus proches sur le plan phylogénétique (comme le fameux cheval de Nietzsche), est-il pour autant avéré que les insectes n’ont pas de « visage » ? C’est sans doute la littérature, plus que la philosophie, qui permet d’imaginer une réponse à cette question :

Mais c’est alors que je vis le visage du cafard.

Il était de face, à la hauteur de mon visage et de mes yeux. Je restai un instant le bras en l’air. Puis progressivement je le baissai.

Un instant avant, peut-être, j’aurais pu ne pas voir dans les traits du cafard, un visage.

Mais voici que pour m’être attardée l’espace d’une seconde : je le voyais. [...]

C’était cela – c’était donc cela. J’avais regardé le cafard vivant et en lui j’avais découvert l’identité de ma vie la plus profonde. Dans l’effondrement difficile s’ouvraient en moi des voies étroites et dures.

Je le regardais, ce cafard : je le haïssais tellement que je passais de son côté, me solidarisais avec lui, car je n’aurais pas supporté de rester seule avec mon agression.

Et soudain je gémis tout haut, et cette fois j’entendis mon gémissement. C’est que, comme du pus, jaillissait à la surface ma plus véritable consistance et je sentais, avec épouvante et dégoût, que « je-être » venait d’une source antérieure à l’humain, et, je le sentais avec horreur, beaucoup plus grande que l’humaine.

En moi s’ouvrait, avec une lenteur de portes de pierre, en moi s’ouvrait l’ample vie du silence, celle-même qui était dans le soleil fixe, celle-même qui était dans le cafard immobilisé. Et qui serait la même en moi ! Si j’avais le courage d’abandonner… d’abandonner mes sentiments ? Si j’avais le courage d’abandonner l’espoir (Lispector, 1964, p. 68-70).

27Ce moment perturbant d’empathie, de solidarité que le personnage du roman La Passion selon G.H. éprouve pour un cafard agonisant remet profondément en cause ses perspectives, ses hiérarchies internalisées. On voit bien qu’il ne s’agit pas de considérer artificiellement, en suivant une certaine logique antispéciste, l’animal comme une personne humaine. Le mouvement est inverse, et repose plutôt sur une forme de devenir-cafard de l’observateur humain, une capacité à s’identifier à une vie (à une façon d’être au monde, à une sensibilité, à une souffrance) antérieure à l’humain et qui persiste en l’humain.

28Cette identification n’a non seulement rien d’évident, en considérant l’effort de « remontée » vers le fond du vivant qu’elle implique, mais elle a de surcroît une dimension véritablement scandaleuse, en raison de l’histoire des usages politiques de figures d’insectes tels que nous les avons évoqués au cours de cette étude, et qui consiste toujours à considérer un groupe humain ainsi présenté en tant que masse informe et indifférenciée, précisément dépourvue de « visage », autorisant du même coup des violences envers lui et, enfin, son extermination. Il peut être tentant, dans une perspective d’intervention politique, de se réapproprier cette identité construite comme abjecte à des fins subversives, à l’image des termes queer ou freak, qui ont pu être employés par certaines personnes ou certaines communautés pour se désigner elles-mêmes et déjouer ainsi des logiques d’avilissement. On pense notamment à Paul Preciado clamant « Je suis un monstre qui vous parle ».

29C’est ce qu’a fait par exemple le militant « Chicano » Oscar Zeta Acosta, dans son roman The Revolt of the Cockroach People (1973), en se qualifiant lui-même, sa communauté, ainsi que toutes les victimes du pouvoir nécropolitique américain (notamment au Vietnam) de « Cafards » (avec une majuscule). Lorsqu’un personnage l’interroge sur son usage de ce terme, il se justifie : « Oui, les Hommes Cafards... Vous savez, les petites bêtes sur lesquelles tout le monde marche » [“Yeah, the Cockroach People… you know, the little beasts that everyone steps on”] Ce retournement du stigmate particulièrement osé renvoie à de difficiles questions éthiques. De même que le triangle rose parfois employé dans les mouvements LGBTQ, et dont Eli Clare dit qu’il appelle davantage le témoignage [witness] que la réappropriation [reclaim] comme symbole de fierté [pride], la qualification d’insecte ne peut pas, en raison de l’histoire qu’elle convoque, être employée à la légère politiquement. S’identifier aux insectes peut sans doute devenir un moyen de contester l’entomophobie produite par différents objets culturels, ainsi que ses usages politiques, inéluctablement impérialistes ou fascisants. Produire de la science-fiction critique intégrant des insectes ainsi que les relations entre insectes et humains est un autre moyen possible de briser la stigmatisation qui frappe ces êtres en tant que formes de vie repoussantes, invasives et sacrifiables, dont on estime le plus souvent qu’elle ne méritent pas notre considération.