Préface de Henri-Alexis Baatsch

Traductions de Bernard Lortholary et Maurice Betz

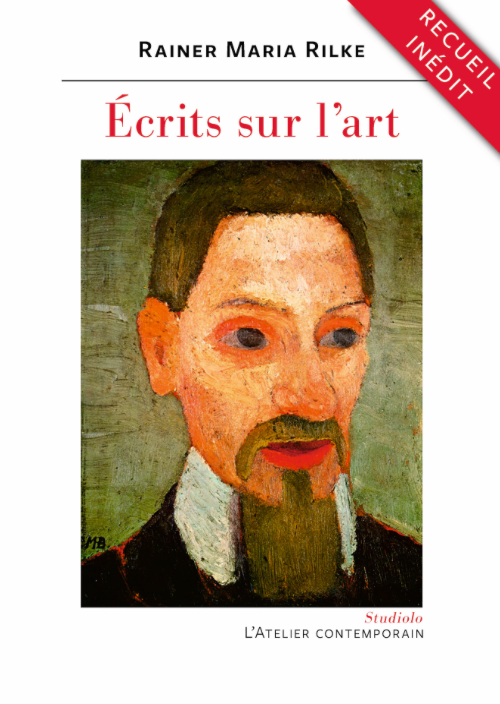

« Nous aurons à nous arrêter souvent devant l’inconnu » : c’est par ces mots que Rainer Maria Rilke résume son rapport aux œuvres de celles et ceux dont il se sentit proche : Auguste Rodin et Paul Cézanne qu’il découvrit à Paris, mais aussi Heinrich Vogeler ou Paula Modersohn-Becker, qu’il fréquenta au sein de la communauté de Worpswede. Ce volume, avec sept textes inédits en français, rassemble pour la première fois ses écrits complets sur l’art et sur la « vie nouvelle » qu’il annonce.

—

Ce volume contient ses écrits complets sur l’art, soit une vingtaine de textes, écrits entre 1897 et 1914 : il rassemble les grands essais, comme Worpswede, Auguste Rodin ou Les Lettres sur Cézanne, mais aussi de plus brèves réflexions sur l’art ancien et l’art de son temps, comme les fascinantes Notes sur la mélodie des choses, L’Art Nouveau à Berlin, ou Impressionnistes, dont plusieurs sont inédites en français.

Écrire sur les arts, il le dit souvent, c’est avant tout « ne pas juger ». Être juste, c’est retrouver et aimer dans chaque œuvre son étrangeté singulière. « C’est ainsi que doivent être vues les œuvres d’art : comme de vastes paysages solitaires aux ciels en hautes voûtes, comme de grands arbres sombres, comme des mers s’étendant calmement dans le soir, comme des maisons au loin dans des plaines, comme de beaux enfants qui dorment ou de jeunes animaux qui tètent, comme mille choses de cette vie éternelle et intemporelle que le jour ignore et que l’heure affairée laisse de côté. »

Plus largement, les arts ont, pour le jeune Rainer Maria Rilke, une portée prophétique, voire messianique. Ils annoncent une vie « qui ne peut pas encore être vécue aujourd’hui », une vie à venir. En attendant, il reste à faire l’effort, chaque fois, de s’ouvrir à ce qu’on voit, de se défaire du sentiment de peur devant ce qu’on ne comprend pas, de « s’arrêter devant l’inconnu ».

—

On peut lire sur nonfiction.fr un article de C. Ruby sur ce recueil…

—

Extraits

Extraits

« Si les saints de Marco Basaiti avaient quelque chose à se confier en dehors de leur bienheureuse juxtaposition, ce ne serait pas sur le devant du tableau où ils habitent, qu’ils tendraient, l’un vers l’autre, leurs mains étroites et douces. Ils se retireraient en arrière, deviendraient tout petits et se rejoindraient par les ponts minuscules au fond du paysage attentif. Nous, sur le devant, nous sommes tous semblables : des nostalgies qui dispensent leurs bénédictions. Nos accomplissements se produisent au loin dans des arrière-plans lumineux. C’est là-bas que résident mouvement et volonté. Là-bas que se jouent les légendes dont nous sommes les titres en sombre. C’est là-bas que se placent nos unions et nos adieux, nos réconforts et nos afflictions. C’est là-bas que nous sommes, tandis qu’au premier plan nous allons et venons. Souviens-toi d’êtres humains que tu as trouvés ensemble sans qu’ils eussent jamais eu autour d’eux une heure en commun. Des parents, par exemple, qui se rencontrent autour du lit de mort d’une personne vraiment aimée. L’un vit dans tel profond souvenir, son voisin dans tel autre. Leurs mots se croisent sans soupçonner mutuellement leur existence. Leurs mains ne se rejoignent pas, dans le trouble du premier instant. Jusqu’au moment où derrière eux la douleur s’étend. Ils s’asseyent, baissent le front et se taisent. Il y a comme le bruissement d’une forêt au-dessus d’eux. Et ils sont plus proches l’un de l’autre qu’ils ne l’ont jamais été. » (Notes sur la mélodie des choses, 1898)

*

« (...) On ne commençait à comprendre la nature qu’à l’instant où l’on ne la comprenait plus ; lorsqu’on sentait qu’elle était autre chose, cette réalité qui ne prend pas part, qui n’a point de sens pour nous percevoir, ce n’est qu’alors que l’on était sorti d’elle, solitaire, hors d’un monde désert. Et il fallait cela pour qu’on devînt artiste par elle ; il ne fallait plus l’éprouver en tant que sujet, dans la signification qu’elle avait pour nous, mais comme un objet, comme une grande réalité qui était là. C’est ainsi que l’on avait éprouvé l’homme au temps où on le peignait grand ; mais l’homme était devenu oscillant et incertain et son image devenait fluide, presque insaisissable. La nature était plus durable et plus grande, tous les mouvements étaient plus larges en elle, tout repos plus simple et entouré de solitude. Il y avait en l’homme une nostalgie de parler de soi avec ces moyens sublimes, comme d’une réalité non moins forte, et c’est ainsi que naquirent les paysages où il ne se passe rien. On a peint des mers désertes, des maisons blanches par des journées pluvieuses, des routes où personne ne chemine et des étendues d’eau d’une indicible solitude. Le pathos s’évanouissait de plus en plus, et mieux l’on possédait cette langue, plus simplement on en faisait usage. On s’enfonçait dans le grand calme des choses, on sentait leur existence prendre forme de lois, sans attente et sans impatience. » (Sur le paysage, 1902)