Redécouvrir Colette Andris (1900-1936) : comment lever des tabous sans faire scandale ?

Une destinée-éclair : du music-hall à l’écriture romanesque

1Pauline Marie Louise Toutey (1901-1936), dite Colette Andris, fut danseuse, artiste de music-hall, actrice et écrivaine. On ne connaît que peu d’éléments de sa brève existence1 :

Vosgienne née avec le siècle, cette licenciée ès lettres, « issue d’une vieille famille universitaire », renonce rapidement aux « carrières administratives et au professorat [qui] s’ouvr[ai]ent devant elle » pour se faire danseuse nue et se produire, à l’instar de son héroïne Miss Nocturne, dans les music-halls parisiens2.

2Le refus d’une voie toute tracée pour une licenciée est également celui de la protagoniste d’Une danseuse nue : Madeleine Durand, avant qu’elle ne devienne Miss Nocturne, confesse son peu d’appétence pour une carrière dans « l’enseignement, dans l’étroit fonctionnarisme et la vie nomade des lycées de province3 ». Rien n’interdit de penser que Colette Andris a prêté des traits et expériences personnels à son personnage… Avant qu’elle ne se décide à faire carrière sur la scène, elle semble avoir fréquenté, après la Faculté de Nancy4, l’École pratique des hautes études : elle compte parmi la liste des élèves et auditeurs réguliers pendant l’année scolaire 1923-1924, comme l’indique l’annuaire de l’établissement. Selon Patrick Bergeron, c’est vers la scène de théâtre qu’elle se tourne d’abord. La presse de l’époque a gardé la trace de Mon petit, « pièce créée le 29 février 1928 au théâtre Albert-Ier », qu’elle a écrite et « dans laquelle elle joue et danse »5. L’année suivante, elle est comédienne, toujours dans le même théâtre ; une critique d’Emma Cabire dans La Semaine à Paris nous apprend qu’elle interprète Eugénie Grandet dans une adaptation du roman de Balzac : « Eugénie (Mme Colette Andris) est charmante — trop — mais froide, au lieu d’être ce cœur qui s’ignore, qui anime seul du génie de l’amour, le visage sans éclat qu’on imagine6. » À la fin des années 1920 et au début des années 1930, la presse de l’époque ne manque pas de mentionner ses performances au Concert Mayol, au Casino de Paris, aux Folies-Bergères — où elle fut, entre autres, engagée dans la revue dont Mistinguett était la vedette — ou dans les cabarets de Montparnasse. En 1929, Les Nouvelles littéraires rendent compte d’un spectacle du Casino de Paris : « Mlle Colette Andris a le torse d’une femme de Prud’hon. Elle danse, si on peut dire ; elle joue plutôt à cache-cache avec la salle, derrière un voile qu’elle manie7. » Dans un article qui récapitule la place des danseuses nues dans l’histoire du spectacle et leur présence très prisée dans les music-halls des Années folles, Henry Cossira distingue le rôle joué par Colette Andris :

Après Edmonde Guy qui fut longtemps la plus réputée des femmes nues, après Joséphine Baker dont la ceinture de bananes fut longtemps le seul costume, après Moussia, authentique marquise de Breteuil, qui fut la première à dépouiller le cache-sexe, Colette Andris allait élever la profession de femme nue à la hauteur d’un sacerdoce. Elle voulut être la femme la plus radicalement nue, et l’on peut dire que cette femme de lettres (Colette Andris qui cause tant de soucis à la ligue contre la licence des rues est en effet licenciée ès lettres et elle écrit des romans où elle ne craint pas de faire sa propre apologie) y a parfaitement réussi8.

3La danseuse nue se fait effectivement romancière : La Femme qui boit est publié chez Gallimard en 1929. Ce premier roman est suivi d’Une danseuse nue chez Flammarion en 1933. Entre-temps, Colette Andris a également goûté au cinéma ; on la trouve dans la distribution de plusieurs films : Arthur de Léonce Perret en 1931, Brumes de Paris de Maurice Sollin en 1932, Une nuit de folies de Maurice Cammage en 19349. Elle publie un troisième et dernier roman, L’Ange roux, en 1935 chez l’éditeur Louis Querelle. Atteinte de tuberculose, elle meurt à Paris en 1936 et s’efface peu à peu des mémoires. Le « petit traité esthétique de la nudité plastique10 » publié par l’autre Colette en 1943, garde la trace de son nom, et de sa grâce :

[…] la nudité intégrale n’appelle pas la frénésie. À sa vue, les visages ne s’avilissent pas. Elle s’est délivrée peu à peu de l’affreux maillot rosâtre, des colliers, des plaques d’émail. Elle eut autrefois le tort de danser, car il ne sied qu’à l’enfance de danser nue. Consacrée par l’aristocratie londonienne, elle s’appela Maud Allan ; le snobisme français impose Mata-Hari, qui d’ailleurs cacha toujours, — pour cause, — sa gorge. Colette Andris, la plus nue et la plus gracieuse, fut trop prompte à mourir11.

Itinéraire éditorial de La Femme qui boit

4Paru en 1929 chez Gallimard, le roman est remarqué. Le livre ne suscite pas de scandale bien qu’il expose une situation taboue, « curieux et pénible sujet12 » selon René Lalou : l’alcoolisme d’une jeune bourgeoise. Les critiques notent le caractère clinique du récit. « Étude d’une alcoolique. Minutieuse. Impitoyable. Certains stupéfiants viendront compléter l’alcoolisme. Entre-temps, et le plus souvent possible, la noce. Livre très osé, mais sans recherche de vice. Une étude, simplement », note C. dans La Semaine à Paris 13. Francis Ambrière, dans Les Nouvelles littéraires, y voit « une étude en quelque sorte clinique. Quelle triste chose, et plus encore du fait de la vérité qui y est incluse14 ». Cette lecture morale du roman (possiblement suscitée par l’auteure elle-même — nous y reviendrons) est aussi celle de John Charpentier dans La Quinzaine critique :

Mme Colette Andris n’a pas écrit un roman. Elle a composé une synthèse, comme elle le dit « de personnages copiés », sans raconter, à proprement parler, une existence, ni enchaîner des faits qui ne sont pas susceptibles d’enchaînement. Sa Femme qui boit n’est pas la soularde des bouges ; mais une dame. Elle a de l’esprit, une certaine culture, du sens critique. Elle s’analyse ; elle raisonne. Elle est consciente de sa dégradation. […] Le livre de Mme Colette Andris est tragique. Ignoble, et cruel aussi, en ce sens qu’il nous montre que la déchéance d’une femme se précipite en raison inverse de l’élévation intellectuelle ou du raffinement auquel elle a atteint15.

5René Lalou et Francis Ambrière, respectivement dans la Revue des vivants et dans Les Nouvelles littéraires, sont gênés, l’un par la création d’« un personnage synthétique » qui « transforme le récit en un film un peu trop méthodique », « une collection d’épisodes »16, le second par le peu d’attention prêté au « conflit opposant au vice les facteurs économiques, sociaux et sentimentaux17 ». Néanmoins les deux soulignent l’avenir prometteur de l’écrivaine : pour Lalou, c’est « une femme de lettres fort douée que Mlle Colette Andris, et dont le début n’est certes pas indifférent 18 » ; pour Ambrière, le roman « atteste chez Mme Andris un réel talent descriptif19 ». L’avis est partagé par les lectrices de Minerva qui ont désigné « comme les meilleurs livres féminins parus en 1929 : David Golder, par Irène Némirovsky ; La route et la maison par Claude Chauvière ; Une Française à Babel par Yvonne Renault-Magny ; la Femme qui boit par Colette Andris20 ». Le public semble avoir suivi les critiques puisque le récit d’Andris est réédité sept fois dans la collection « Les Livres du Jour » de Gallimard21.

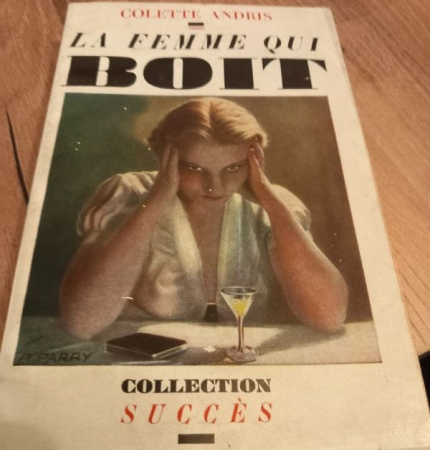

La femme qui boit, coll. « Les Livres du jour » © Patrick Bergeron

La femme qui boit, coll. « Succès » © coll. particulière

6En 1934, La Femme qui boit reparaît, toujours chez Gallimard, mais dans la collection « Succès », « première collection populaire, hors littérature policière22 » de l’éditeur. Soixante-quatre titres sont publiés entre 1931 et 1934. La collection « Succès » ne répond pas à une stratégie parfaitement lisible ; elle est composite : « on y trouve des succès, des demi-succès, des fours, des œuvres qui comptent, les livres du jour, bientôt des inédits23… » Dans quelle catégorie classer La Femme qui boit ? Succès éphémère ou « demi-succès » d’une vedette dans les milieux du spectacle, que l’on pense relancer par une réédition à prix modique (cinq francs) et à couverture racoleuse (le portrait d’une jeune femme charmante au regard fixe devant sa coupe de champagne avec le verbe du titre, « boit », en caractères noirs, gras, massifs) ? Il ne semble pas que d’autres réimpressions aient suivi cette édition dans une collection populaire.

La femme qui boit © Gallimard

7En 2023, Gallimard reprend le titre dans « L’Imaginaire ». Sur le site même de l’éditeur, la collection, créée en 1977, est définie comme « le pays fabuleux des inclassables » et des « chefs-d’œuvre méconnus, oubliés, que le temps a éclipsés ». À cette caractérisation est ajoutée la mention du renouvellement de « L’Imaginaire » depuis 2021, qui « adopte un souffle plus moderne, plus féministe, plus queer et plus inclusif. Ainsi, des figures tantôt méconnues tantôt incontournables rejoignent les rangs de la collection »24. On comprend le contexte de la réédition inattendue de Colette Andris. La couverture accroche le regard mais est plus sobre que celle de la collection « Succès » de 1934 ; le texte est accompagné de deux préfaces de « personnalités contemporaines » : Nathalie Kuperman, elle-même autrice d’un roman sur l’alcoolisme féminin, Les Raisons de mon vivre, publié en 2012 chez Gallimard, et Léonie Pernet, chanteuse, compositrice, parolière. La couverture racoleuse de 1934 a donc cédé la place aux deux préfaces censées attractives de 2023, où des artistes contemporaines donnent, à partir « de [leur] présent25 », des impressions empathiques de lectrices. Plusieurs articles de presse saluent cette réédition. « Récit libre et moderne à découvrir d’urgence26 » selon Sylvie Tanette, La Femme qui boit, « cru et étonnant » est « aussi implacable que bouleversant »27, écrit Alexandre Fillon. Sous la plume de Marie Viguier, « La Femme qui boit est le récit brut et tragique d’un être qui ne répond ni à son propre désir ni à ce que l’on attend d’elle. Avant-gardiste, Colette Andris place au centre de son ouvrage le sujet brûlant de l’alcoolisme au féminin28 ». Les qualificatifs de la presse (« moderne », « cru », « libre », « avant-gardiste ») sont en phase avec la ligne programmatique de la collection : « moderne », « féministe », « inclusif ». On pourrait s’arrêter là et se dire que le livre a trouvé un nouveau souffle et qu’il répond aux attentes d’un nouveau public.

8Quelques questions intempestives relanceront le débat : si le récit est séduisant, pour quelles raisons précises ? S’il traite de questions plus que jamais d’actualité — l’alcoolisme féminin et la violence des hommes vis-à-vis des femmes —, de quelle manière le fait-il ? Est-il véritablement « moderne » ? Cet adjectif, suffisamment flou pour être appliqué à toutes sortes d’écrits, est volontiers utilisé pour accrocher un lecteur dont on s’imagine qu’il ne serait friand que de textes en résonance avec le temps présent (conception assez réductrice du lecteur et, partant, de l’intérêt des livres). Mais quel sens lui donner ici ?

La Femme qui boit : à peine une histoire…

9Les critiques des années 1930 ou ceux des années 2020 notent le caractère fragmenté du texte, divisé en trente-sept brefs chapitres, tous munis d’un titre : « Initiation », « Éveil », « Chapitre médical », « Subtilité », « Le bain », « La valise », « Un soir », « Le contre-alcool », « La jouissance qui passe », « Insomnie », « Le monocle », etc. Les chapitres sont souvent composés de petits paragraphes ramassés. L’on observe également une curiosité typographique : à plusieurs reprises, des lignes de points morcellent les chapitres29. Selon les cas, elles jouent des rôles différents : ellipse temporelle et narrative, marque d’une rupture thématique ou d’un changement de personnage, passage de la voix de la narratrice à celle du personnage, suspension avant la clausule d’un chapitre, silence qui suggère l’informulé ou l’informulable. Le texte paraît d’autant plus décousu que son hétérogénéité est grande sans qu’y domine clairement un type textuel spécifique. La Femme qui boit combine des séquences narratives, descriptives30, dialogales, des fragments de prose poétique, un poème (« Le Poème de la Paille », p. 140-141), une lettre (p. 112-113), une lettre-journal (p. 78-86), un texte prescriptif (« Le contre-alcool », p. 55), un monologue indiqué comme tel par ce qui ressemble à une didascalie (p. 99), etc. Le lecteur est bousculé, passant d’une séquence textuelle à une autre, radicalement différente, et d’un registre à un autre. Comment interpréter une telle esthétique du discontinu ? Mimétisme d’une vie d’alcoolique vouée à la violence des contrastes, à l’inabouti et à la discordance ? Ou plutôt, Colette Andris transfère-t-elle dans le texte une esthétique dont elle fut familière, celle du spectacle de la revue31, ce que suggérait peut-être Francis Ambrière, lorsqu’il définissait le roman comme « une suite de tableautins32 » ? Pour maints de ces tableautins sont d’ailleurs donnés l’heure du jour (ou de la nuit) et le temps qu’il fait comme si était indiquée une certaine qualité de lumière et d’atmosphère, comme si était planté un décor33.

10Le fil conducteur du roman est l’alcoolisme de Guita, et les pages voient se succéder une liste vertigineuse de liquides absorbés : vin rouge, absinthe, porto, grog, cocktail, Pernod, calvados, pommard, liqueur, fine, whisky, gin, cognac, Dubonnet, vin blanc, champagne, vermouth, éther… On ne sait pas grand-chose de Guita sinon qu’elle est ravissante avec sa blondeur, « son teint délicat, l’éclair souriant de son regard ingénu couleur de verdure fraîche et toute la sveltesse ambrée de sa jeune grâce » (p. 96), qu’elle vient d’« une famille distinguée » (p. 67), et qu’elle trompe dans l’alcool son ennui et sa nostalgie de l’infini. La trame narrative reste ténue, les indices spatiaux épars (un « coin de Paris », un « petit bar proche de la gare Saint-Lazare », une brasserie de Montmartre…). Le seul chapitre dont le titre annonce (illusoirement !) abstinence et dépaysement spatial — « Chapitre sec ou Guita en Amérique » — est une lettre-journal où la jeune femme raconte à une amie sa traversée de l’Atlantique en paquebot, son séjour à New York, ses excursions en voiture dans la campagne américaine et son excursion aux chutes du Niagara. Néanmoins, séjourner aux États-Unis pendant la période de la prohibition consiste avant tout pour Guita à trouver les moyens illicites de consommer de l’alcool et, si les chutes du Niagara suscitent son enthousiasme, c’est qu’elles demeurent dans ses yeux « comme une monstrueuse masse d’absinthe, de la plus verte, de la plus claire, de la plus somptueuse, et panachée de blanche écume, telle une candide prière » (p. 84-85). Les repères chronologiques sont rares dans l’ensemble du roman, mais l’ensemble des « tableautins » épouse une continuité : dans le chapitre « Initiation », Guita a huit ans et, parce que son père lui refuse un filet à papillons, elle se venge en se soûlant au vin rouge de la table familiale ; dans le chapitre « Éveil », elle a seize ans, s’enivre à l’absinthe et est violée par « son ami Jacques » (p. 31) que, « peu après, [elle] se crut obligée d’épouser » (p. 33) ; à vingt-deux ans, elle est veuve : « Elle n’aimait pas Jacques, mais le supportait volontiers, et elle eut vite fait de s’adapter à sa nouvelle solitude, solitude égayée d’ailleurs par quelques silhouettes d’amants » (p. 74) ; le dernier chapitre (« La Fin ») nous apprend qu’elle a tenté de se suicider à vingt-six ans, suicide raté qui l’a conduite dans une maison de santé où elle a vieilli, « désormais sans raison, sans vie réelle, sans conscience ni beauté » (p. 155). Si le roman est une marquèterie habile de micro-récits hétérodiégétiques et de fragments discursifs (où la parole est donnée à la jeune Guita), son excipit, étrangement maladroit, sème le trouble sur la situation énonciative du récit. Le lecteur y apprend que ce qu’il vient de lire est la « confession » faite à un docteur par « une vieille femme flétrie » (p. 155). Pour justifier un récit en partie à la troisième personne, la romancière recourt à un artifice, précisant que Guita était devenue « la pauvre vieille folle dont la douce démence n’effrayait personne ; quelques éclairs de lucidité parfois lui faisaient revivre son étrange vie d’alcoolique, et elle aimait se raconter, croyant parler d’une autre, celle que peut-être elle créait en la racontant » (p. 155).

11C’est donc un récit de vie que La Femme qui boit, mais un récit fait en pointillé dont le lecteur connaîtra seulement quelques moments, les « points d’alcoolisme » définis dans la déclaration d’intention auctoriale qui précède le récit : « Nous voulons simplement essayer de décrire ces “points d’alcoolisme” dans leur valeur de sensations par rapport à une vie, celle de Guita “femme qui boit” » (p. 26)… C’est le récit d’une déchéance fait avec une grande liberté de ton et une forme de légèreté ou de fantaisie qui contraste avec l’âpreté du sujet. Les états d’ivresse, les moments qui les précèdent et ceux qui les suivent, les sensations éprouvées sont décrits avec une acuité lyrique singulière et, comme l’observe Patrick Bergeron, La Femme qui boit est un roman « à la prose vibrante et jazzée34 ». Ce texte troué de blancs, son intranquillité, son usage intensif de la ponctuation, ses ruptures discursives et narratives, ses brefs chapitres qui se heurtent plus qu’ils ne s’enchaînent, sa réticence à raconter et son tropisme vers la prose poétique font de La Femme qui boit un roman accordé à l’époque qui fut celle de Colette Andris, un roman moderniste publié la dernière année d’une décennie frénétique35.

Un point de vue de femme subversif ?

12Ce roman moderniste, qui mêle crudité et lyrisme, évoque sans sourciller « la femme qui boit » et décrit avec lucidité l’addiction alcoolique, faite de jouissance et d’avilissement. C’est également un roman qui parle de violence masculine : cela fait-il pour autant de son auteure une « avant‑gardiste 36 » ?

13Derrière le point de vue attribué au personnage, il n’est pas toujours aisé d’identifier celui de la narratrice. La violence masculine est présente à plusieurs reprises dans le roman. C’est d’abord Jacques, l’ami de l’adolescente de seize ans, qui emmène Guita, grisée par le champagne et l’absinthe, dans sa chambre : « Attouchements délicats (les mains de Jacques étaient courtes et grasses, le mieux), baisers légers, par endroits insistants, soudain brutaux divinement. […] Et puis, ce fut, instantanée, la douleur atroce » (p. 33). Puis, c’est le médecin qui, sous prétexte de soigner une syphilis imaginaire, recourt à un « traitement local » (p. 39), autrement dit à un viol. Enfin ce sont les hommes rencontrés dans les cafés, le « furtif compagnon » (p. 72) d’un soir qui devient « un être primitif qui ne songe plus qu’à la violer » (p. 72). Ces différents épisodes sont rapportés sur un ton distancié et ironique : « On est bête à seize ans, n’est-ce pas ? Guita, peu après [le viol], se crut obligée d’épouser Jacques. D’ailleurs, lui l’aimait. C’était toujours ça, un heureux sur deux !... » (p. 33). Dans ce qui ressemble à un aparté destiné au lecteur, la narratrice observe : « (Elle [Guita] n’était naturellement pas restée fidèle à Jacques, son raisonnement primitif lui ayant fait admettre que, violée une fois, elle pouvait l’être mille, avec ou sans consentement de sa part. Et elle avait souvent consenti…) » (p. 38) Gravité du sujet, légèreté — au moins apparente — du ton : la fraction de la société qui transparaît dans le livre ressemble à une scène de théâtre où s’agitent des êtres assez dérisoires, parfois pitoyables, parfois drolatiques. Les hommes sont peints, pour la plupart d’entre eux, comme des mufles ; de Guita est donnée l’image d’une femme passant d’un amant à un autre, avide de sexe comme d’alcool.

14Si l’adoption fréquente du point de vue interne pour décrire les scènes d’ivresse ou d’amour atteste une forme d’empathie entre la narratrice et le personnage sur le plan des sensations éprouvées, la présence ponctuelle d’axiologiques suggère néanmoins la condamnation morale du personnage :

Aussi, ces jours-là, Guita ne se mettait en route qu’après avoir absorbé trois ou quatre verres d’un porto énergique aux vertus génératrices, vin sombre qui dispense l’ardeur et l’allégresse momentanées aux corps veules en quête d’amour, aux cerveaux clairs en quête d’oubli. (p. 56)

L’ivresse solitaire a quelque chose de plus abject que l’autre, que les autres. (p. 77)

Pauvre Guita ! que ne prenait-elle conscience de son asservissement composé de mille asservissements, et des pires. (p. 103)

15L’ethos de la narratrice que le lecteur peut construire sur la base de La Femme qui boit est donc ambivalent. D’un côté, le lecteur est séduit par l’audace du propos, servie par la forme moderniste du roman : un livre entier est consacré à la bourgeoise qui boit, « personnage réel et fictif, synthèse de personnages copiés » (p. 26) et sort de l’invisibilité une réalité sociale, longtemps considérée comme taboue. En 1929, Guita est l’antithèse radicale du modèle féminin porté par la morale bourgeoise, soutenue à la fois par le discours clérical et médical : « bonne épouse, bonne mère, bonne ménagère, elle retiendra son époux au foyer et évitera que celui-ci sombre dans l’alcool, protégeant ainsi ses enfants autant qu’elle-même de ce fléau qui décime les familles et la Nation tout entière37 ». La figure de l’alcoolique tracée est d’autant plus scandaleuse que Guita boit dans l’espace public. Si, au début du roman, elle dissimule à son mari son comportement, cachant « les bouteilles défuntes » (p. 48) dans une valise qu’elle porte chez sa vieille gouvernante, une fois veuve, elle se soûle dans les soirées mondaines ou dans les cafés dont un chapitre (« Mes cafés ») rédigé à la première personne fait l’éloge : « L’ambiance fumeuse, aux vapeurs d’humanité sale, me délecte, moi, hélas ! comme les autres. / Mais j’aime les cafés — “mes cafés”. » (p. 68)

16D’un autre côté, le roman ne fait pas table rase de la doxa morale de l’entre-deux-guerres. Si le personnage de Guita séduit en raison de son charme physique, de sa finesse, de son sens de la répartie, c’est aussi un personnage qui fait l’objet d’un jugement de la part de la narratrice : aux marques dévalorisantes précédemment notées, on peut ajouter trois observations. D’une part, conformément aux représentations usuelles de l’époque, Colette Andris réunit dans son personnage de femme deux addictions : alcoolique et sexuelle. D’autre part, le chapitre « Contagion » plus long que la plupart des chapitres raconte la visite d’une jeune cousine, Andrée, chez Guita qui l’entraine dans sa consommation effrénée d’alcool. La narratrice stigmatise cet « alcoolisme d’entraînement 38 » et ce chapitre donne une image conforme à la représentation que la littérature médicale du xixe et du début du xxe siècle trace de la femme dont l’addiction alcoolique est volontiers mise en rapport avec sa prétendue faiblesse psychologique. Enfin, le dernier chapitre réunit le suicide raté à vingt-six ans et le portrait de la vieille Guita. La jeune femme tente de se suicider un jour où, « n’ayant pas bu, [elle] se sentait lucide, volontairement lucide » (p. 153). « Sa honte à se contempler moralement » (p. 154) la conduit à penser que si « la Nature » l’a faite « amante stérile », c’est « pour marquer en elle le terme d’une lignée corrompue » (p. 154). En se félicitant d’une stérilité qui a empêché la transmission de son « vice », Guita s’inscrit dans le discours normatif de l’entre-deux-guerres qui fait de l’alcoolisme une tare, et voici le dernier chapitre lesté d’une dimension moralisatrice, encore accrue par sa dernière page. Si celle-ci est maladroite, comme nous l’avons noté, c’est parce qu’il s’agit de conclure de manière claire. À l’allure moderniste du roman tout en ruptures et contrastes aurait bien convenu une fin elliptique, un excipit qui ne dénoue rien. Ce n’est pas l’option choisie : un artifice narratif brosse le portrait de Guita, plusieurs décennies après son suicide raté, « vieille femme flétrie, navrante, un cerveau déchu » (p. 155). Guita est arrivée au bout de sa déchéance et l’a bue jusqu’à la lie sans rémission possible. On comprend mieux pourquoi le livre n’a pas fait scandale lors de sa sortie.

*

17On se réjouit que Gallimard ait jugé bon de rééditer ce roman digne d’être relu et analysé. On ne fera pas pour autant de La Femme qui boit un roman féministe ni avant-gardiste… Mais ce roman vient s’ajouter au corpus des romans modernistes, trop longtemps laissés dans l’ombre, écrasés dans l’histoire littéraire par les romans de la génération suivante. Avec Colette Andris, on découvre une romancière qui n’a pas froid aux yeux, capable d’innover et de bousculer le lecteur mais qui ne va pas jusqu’à le scandaliser.