Sortir du human gaze ? Les statues d’animaux dans l’espace public

1Dans Ainsi nous leur faisons la guerre, Joseph Andras relate l’histoire vraie d’un chien terrier disséqué sans anesthésie à l’université de médecine de Londres, au début du xxe siècle. En réaction, des militants anti-vivisection font réaliser en guise de mémorial une statue en bronze du chien, le Brown dog. Cette statue est fréquemment vandalisée par les étudiants en médecine, qui la considèrent comme une provocation, et le mémorial devient le lieu d’affrontements entre des activistes militants, des étudiants en médecine et les forces de police. En 1910, lassé de la controverse, le conseil du district décide de faire retirer la statue pendant la nuit, malgré une pétition en sa faveur. En 1985, une nouvelle statue, The New Brown Dog, est érigée dans la banlieue de Londres par des groupes anti-vivisection. À l’instar du déboulonnage de monuments rendant hommage à des personnalités publiques controversées1, les statues d’animaux charrient donc aussi des enjeux sociaux et politiques.

2Pourtant, dans les écrits universitaires, les statues érigées dans l’espace public restent souvent cantonnées à leur dimension patrimoniale, analysées en tant que témoins de périodes historiques révolues (Keesling, 2009). Plus rares sont les approches sémiologiques portant sur la place contemporaine des statues, et l’évolution des contextes d’interprétation dans l’ordinaire de la vie sociale. Il existe néanmoins certains travaux qui interrogent les enjeux politiques des monuments commémoratifs (Fageol, 2013 ; Hélias, 1979 ; Souchier, 1999), ou la « vocation mythique » de la Statue de la Liberté (Pinçonnat, 2002), dans une perspective à la fois diachronique et synchronique. Les statues d’animaux semblent en revanche constituer le parent pauvre de ce domaine de recherche. Nous avons identifié une seule étude anglo-saxonne, publiée dans une revue de zoo-biologie, portant sur la capacité des statues d’animaux à susciter l’empathie chez les individus (Wilson, Nageotte & Pletcher, 2022). Toutefois, si peu de travaux ont été menées spécifiquement sur les statues d’animaux, il existe de nombreuses études proposant d’explorer les modes de représentations de l’animalité dans des productions artistiques et culturelles telles que le cinéma ou la peinture (Bellour, 2012 ; Dorléac, 2020 ; Zhong-Mengual, 2021). C’est dans la lignée de ces écrits que nous proposons d’inscrire notre travail.

3Il s’agira donc d’interroger l’érection de monuments qui rendent visibles le rapport au vivant non-humain, amorçant une réflexion sur cette forme de vivre-ensemble qui consiste à représenter matériellement et publiquement l’altérité. Institutionnaliser la présence animale en lui érigeant des monuments de pierre, est-ce renouer avec des sociabilités qui relèvent d’une « diplomatie interespèces » (Morizot, 2016) ? Ou est-ce une forme d’anthropomorphisation qui fige l’animalité, qui acte sa disparition de nos existences collectives en la coulant dans un symbolisme patrimonial ? Quels modes de coexistence se dessinent à travers ces différentes figurations ? Nous verrons d’abord dans quelle mesure les statues, en tant que lieu de condensation mythique (Pinçonnat, 2002), opèrent une réduction formelle de l’animalité. Transformées en prétextes narratifs pour des récits humains, elles reflètent l’existence d’un human gaze qui encadre et limite le sens des œuvres. Pour autant, il est possible d’envisager des interprétations alternatives, qui voient dans les statues un outil de renouvellement des relations entre humanité et animalité.

Précisions méthodologiques : une approche sémio-pragmatique et infra-ordinaire

4Nous proposons une exploration sémiotique des statues d’animaux présentes dans les parcs, les squares et les places parisiennes. Nous nous appuyons ici sur nos propres trouvailles, photographiées au fil de nos déambulations : la rencontre avec ces statues d’animaux relevait parfois du rendez-vous auquel nous nous rendions à dessein, parfois de la sérendipité, du heureux hasard. Se mouvoir dans la ville avec cette forme d’attention renouvelée aux monuments qui nous entourent, c’est rendre visible ce que Georges Perec appelait l’« infra-ordinaire » (Perec, 1989) : ces choses communes que nous ne remarquons plus, qui sont invisibilisées par leur présence dans notre quotidien. Boire un café, saisir une petite cuiller, déchiffrer un texte, sont des gestes infra-ordinarisés, effectués machinalement, qui passent sous le radar de notre conscience. Interroger la présence des représentations animales dans l’espace urbain, c’est regarder différemment chaque rond-point, chaque parc, chaque place. Cette attention renouvelée rend visible partout la question d’une mise en scène de l’animalité par les sociétés humaines.

5Sur la vingtaine de statues photographiées par nos soins, huit seront figurées ici, complétées par d’occasionnelles images empruntées de statues situées en Angleterre ou au Japon. Les cas présentés ont été choisis pour leur saillance visuelle et leur valeur d’exemplification, davantage qu’au nom d’une (insaisissable) représentativité. Cette démarche de déambulation qualitative plus que quantitative, fondée en partie sur le principe de la découverte fortuite, est une méthodologie parfois revendiquée pour analyser des corpus numériques par définition inépuisables (Jeanneret, 2010 ; Candel et Gomez-Mejia, 2017) : elle nous semblait tout à fait adaptée à notre sujet de recherche. Nous avons par ailleurs cherché à replacer la sémiologie des statues dans un contexte historique et culturel mouvant. À l’inverse de certaines recherches prônant une analyse structurale du monument, adossée au principe d’immanence qui envisage l’objet à analyser comme un système clos (Hélias, 1979), nous nous plaçons du côté d’une sémio-pragmatique envisageant systématiquement les statues dans leur contexte communicationnel.

1. Puissance du stéréotype : l’animalité par le prisme du human gaze

6Pour parler du regard masculin porté sur les personnages féminins au cinéma, la militante féministe et cinéaste anglaise Laura Mulvey formule la notion de male gaze (Mulvey, 1975), le « regard masculin ». Le terme désigne une mise en scène réductrice de corps féminins objectivés, sans agentivité propre, souvent érotisés. Nous proposons ici, sur le même modèle, l’expression human gaze pour désigner la puissance stéréotypique d’un regard spécifiquement humain porté sur l’animalité, et tenter de déterminer en quoi les statues d’animaux sont le lieu d’une projection symbolique qui anthropise le réel. De fait, en tant qu’« agent d’élévation », la statue transforme ses sujets en récit collectif. Ce travail de symbolisation artistique est associé à un figement des représentations, simplifiées pour être rendues lisibles et partagées (Boyer, 2008). Ainsi, de la même manière que le male gaze cantonne les femmes à une seule fonction symbolique (le désir, l’érotisme), le human gaze écrase la complexité et la diversité des expériences animales pour les réduire à ce qu’elles disent (ce qu’on leur fait dire) du monde humain. Cette réduction symbolique se manifeste dans notre corpus par un double cadre interprétatif : les animaux y sont mis en scène comme des allégories ou comme des métonymies.

1.1. Réductions allégoriques

7L’histoire de l’art regorge d’exemples de ce human gaze, qui s’intéresse au vivant uniquement par le prisme de ce qu’il dit de l’humanité. Les représentations animales valent alors pour autre chose que pour elles-mêmes, puisqu’elles sont « majoritairement interprété[es] comme signifiant pour un signifié proprement humain » (Zhong Mengual, 2021, p. 26), enfouissant l’altérité sous des couches de significations culturelles qui écrasent tous les autres sens possibles. Ainsi, depuis la Renaissance italienne, un mode d’interprétation privilégié s’est imposé en peinture : les animaux dans les tableaux sont figurés avant tout en tant que symboles de valeurs humaines. L’influence de cette tradition picturale court encore aujourd’hui : toute image du lion semble irrémédiablement liée au Courage, du bœuf à la Force, de l’aigle à la Liberté… L’analyse picturale prend dès lors la forme d’une traduction : ce qui est représenté vaut pour autre chose, présent ailleurs. L’animal fait signe vers l’humain, « car c’est bien la seule manière raisonnable […] de compter : être support de signification dans une narration humaine » (Zhong Mengual, 2021, p. 137).

8Cette réduction interprétative se retrouve dans notre corpus de statues, en particulier celles qui exposent conjointement l’homme et l’animal. C’est le cas de la statue de Louis Pasteur et de ses moutons Place de Breteuil, à Paris.

Statue de Pasteur, Alexandre Falguière, 1900.

Rond-point place de Breteuil, Paris 75007.

9La hiérarchie homme-animal est soulignée visuellement par la disposition des différentes composantes de l’œuvre : sous le scientifique, sculptés à même le socle, apparaissent la Mort impuissante contre la mère et son enfant, la jeune fille convalescente, les bœufs du paysan et les moutons de Pasteur. Ici l’animal est réduit à un rôle de figuration dans la saga du progrès de la médecine au xxe siècle. Il est cantonné à une fonction allégorique, sans identité propre, au même titre que la femme et l’enfant qui sont ramenés sur le même plan spatial et symbolique : des incarnations indéfinies qui permettent de mettre en exergue la figure individuelle de l’Homme.

1.2. Réductions métonymiques

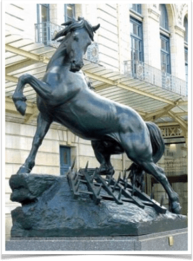

10Cette dualité entre individualisation humaine (et masculine) versus indétermination animale se retrouve dans de nombreuses œuvres. Les statues humaines fonctionnent sur le mode du portrait : elles renvoient le plus souvent à une individualité spécifique, une personnalité historique, un héros de guerre. À l’inverse, la plupart des statues d’animaux signifient sur le mode de la métonymie : la partie vaut pour le tout (une statue de lion pour représenter tous les lions, et non un lion en particulier). La grande majorité des animaux de pierre n’ont pas de nom, d’identité ou d’existence réelle, à l’instar des statues devant le musée d’Orsay :

Cheval, Pierre-Louis Rouillard, 1878.

Éléphant, Emmanuel Frémiet, 1878.

Rhinocéros, Henri-Alfred Jacquemart, 1878.

© Musée d’Orsay, Paris 75007.

11Commandées pour l’Exposition Universelle de 1878, puis placées devant le musée d’Orsay dans le milieu des années 1980, ces statues figurent des animaux en tant que représentants indistincts d’une espèce entière. Cette essentialisation est soulignée par l’absence d’articles dans le titre des statues : « Cheval », « Éléphant », « Rhinocéros » (et non « UN cheval », « UN éléphant » ou « UN rhinocéros »). Cette mise à distance des particularismes est caractéristique du langage du monument, « soustrait à la trivialité pour se placer sous le registre du mythe » (Souchier, 1999 : 30). Les statues du musée d’Orsay s’inscrivent dans cette entreprise de mythification, qui fond les subjectivités animales dans des formes universelles. Notons que ce phénomène n’est pas propre aux représentations animales : le soldat cambré de douleur du monument aux morts de la « grande guerre 14-18 », le héros du travail hyper-musclé du réalisme socialiste des sculptures soviétiques, et bien d’autres figures stéréotypées constituent autant d’exemples d’une humanité plurielle et sans visage. Mais cette anonymisation est plus volontiers utilisée pour représenter la bête (dont la subjectivité reste inaccessible, et donc interchangeable) que l’homme (familier, et donc particularisable). Le plus souvent, l’homme de pierre ou de bronze devient unique (le Héros), alors que l’animal se fait pluriel (un éléphant pour les représenter tous).

12Cette double réduction allégorique (l’animal comme symbole des valeurs humaines) et métonymique (l’animal comme représentant indistinct d’une espèce entière) a également une incidence sur les espèces « statufiées ». On privilégiera l’exotique (des éléphants, des rhinocéros, des lions) ou l’imposant (des ours, des loups, de chevaux) à l’ordinaire, au banal ou au trop familier. Par exemple, les représentations des animaux liminaires, ces espèces qui cohabitent dans les mêmes espaces que les humains sans être totalement domestiquées, sont rares : combien de statues d’écureuils, de pigeons, de mulots ou de moustiques ? Paradoxalement, les animaux avec lesquels nous cohabitons au quotidien sont moins intégrés à notre imaginaire culturel que les espèces les plus rares, signe qu’il s’agit moins de donner à voir une relation effective que de parler de l’homme à travers la bête.

13Dans ce continuum entre la popularité des exotiques et l’invisibilité des liminaires, le bétail occupe une place à part. Il existe en effet des statues qui rendent hommage à l’utilité des animaux domestiqués pour leur force de travail ou pour leur viande. C’est le cas des œuvres présentes à l’entrée et à la sortie du parc Brassens, situé sur l’ancien abattoir de Vaugirard :

Taureau, Isidore-Jules Bonheur, 1878.

Le porteur de viande, Albert Bouquillon, 1991.

Parc Brassens, Paris 75015.

14Ces deux statues, érigées à un siècle d’écart, balisent symboliquement le processus de transformation de matière vivante en matière comestible : l’entrée du parc est indiquée par deux taureaux sur des colonnes, tandis que la sortie est signalée par un homme portant une pièce de viande sur ses épaules. Cette dernière œuvre surprend par l’originalité de son sujet, tant il est rare de voir représentée la chair morte, que ce soit dans l’espace public ou dans les publicités (ces dernières privilégient bien souvent l’ellipse temporelle pour illustrer le passage du pâturage à l’assiette2). Cependant le but de ces statues n’est pas de susciter un débat autour du bien-être animal. Elles ont surtout une fonction mémorielle pour l’ancien abattoir, visant à rappeler la présence d’un savoir-faire artisanal (comme en témoigne le titre de la seconde œuvre, qui attire l’attention sur le « porteur de viande » plutôt que sur le bétail en lui-même). Les taureaux à l’entrée et la pièce de viande à la sortie ont donc été placés pour marquer la mémoire du lieu, mais jouent également le rôle d’« objet balise ». Ce terme, formulé par l’urbaniste Kevin Lynch dans les années 60, désigne des points de repère, ces objets singuliers remarquables qui permettent aux individus de se situer dans l’espace (monuments, lieux particuliers). Les statues d’animaux remplissent bien souvent ces fonctions d’« objets balises » : il n’y a qu’à penser à leur présence quasi-inévitable sur les ronds-points, où elles occupent une double fonction utilitaire et ornementale. Au-delà de la visée artistique, elles servent à fixer des points stratégiques dans l’organisation des flux urbains. Elles signifient alors pour autre chose que pour elles-mêmes, puisqu’elles jouent un rôle d’embrayeur, de lien, de médiation, elles flèchent vers une fonction sociale humaine : se repérer dans l’espace, se retrouver (« rendez-vous sous la statue du taureau »).

15Les exemples évoqués jusqu’ici relèvent de formes d’anthropisation utilitaire, où les représentations de l’animalité relèvent du prétexte narratif plus que d’une volonté de rendre visible l’altérité. Cette relégation du non-humain au second-plan symbolique participe de ce que le philosophe Baptiste Morizot appelle crise de la sensibilité, c’est-à-dire un « appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre et tisser comme relations avec le vivant » (Morizot, 2016, p. 17). Figurer l’animal comme un décor ou un espace de projection pour les expériences humaines empêcherait de considérer le non-humain dans sa diversité et sa spécificité. Dès lors, comment sortir de ce ventriloquisme artistique ? Quels regards porter sur le vivant au-delà du human gaze ?

2. Redéployer les symboliques : les statues comme instruments d’un rapport sensible au vivant

16À l’instar de toute œuvre, un monument ne peut pas ne pas signifier : détacher les statues de leur symbolique anthropomorphique ne signifie pas les vider de toute signification. Envisager autrement les animalités de pierre revient au contraire à multiplier les interprétations : au sens univoque (lion = Courage) se substitueraient une infinité de significations possibles. Nous proposons dans cette deuxième partie d’explorer plusieurs pistes de narrations alternatives au human gaze, mais dont l’énumération est loin d’être exhaustive. Les exemples choisis déclinent des récits artistiques qui visent à repenser les relations entre animaux humains et non-humains, à transcender le passé pour conjurer l’avenir et enfin à légitimer une approche sensible du vivant.

2.1. Repenser les relations

17De nombreuses statues de notre corpus tendent à figurer les relations hommes/animal sur le mode de la domination hiérarchique : l’animal apparaît le plus souvent comme prestataire de services (voir par exemple les statues de bétail, ou les moutons de Pasteur évoqués plus haut) ou bien comme une menace à dompter. Ce dernier cas peut être illustré par la statue du lion square Cambronne :

Lion rugissant, Henri Fougues, 1892.

Square Cambronne, Paris 75015.

18On note ici une inversion symbolique par rapport à la statue de Pasteur : le lion est situé au sommet de la sculpture, et c’est l’homme qui est intégré au socle, en position de dominé. Mais dans un cas comme dans l’autre, c’est une relation de subordination qui se donne à voir, à travers cette dialectique du domestique et du sauvage.

19Sortir du human gaze reviendrait de ce point de vue à sortir de cette binarité animal-ressource/animal-menace, pour explorer d’autres approches du lien entre humain et non-humain. C’est le cas de certaines statues de notre corpus, qui figurent une relation homme-animal relevant de la coopération plutôt que de la domination. Les espèces représentées dans ce cadre sont souvent des « espèces compagnes », définies par la philosophe et biologiste Donna Haraway comme des espèces « ayant noué avec les êtres humains des rapports inévitables, historiques, constitutifs et protéiformes » (Haraway, 2003, p. 35). Selon elle, une espèce compagne ne peut pas exister seule, ce qui entraîne nécessairement des récits de « cohabitation, de coévolution et de relation interspécifique incarnée » (Haraway, 2003, p. 26). Les statues de chiens constituent à ce titre une catégorie particulière, souvent éloignée de la réduction allégorique ou métonymique évoquée plus haut. La place spécifique de cet animal au sein des sociabilités humaines en fait un sujet de représentation plus volontiers individualisé, investi d’une agentivité spécifique, à l’instar des œuvres rendant hommage au chien Hashiko au Japon.

Tsutomu Ueda, statue d’hommage à Hachiko, Université de Tokyo.

© Macy Camara via le blog HerBraveSoul,

20Cette statue japonaise rend hommage à la fidélité du chien Hachiko, rendu célèbre pour avoir attendu quotidiennement son maître à la gare de Shibuya, pendant plusieurs années après la mort de ce dernier. En représentant des partenaires attachés l’un à l’autre, l’œuvre figure un mode de relation qui relève de l’affectivité plus que de l’utilitarisme. Contrairement aux statues de Pasteur ou du lion rugissant évoquées plus haut, homme et chien sont situés au même niveau, fixés sur le même socle. Haraway met cependant en garde contre la part de projection humaine dans ce type de narration : le récit de « l’amour inconditionnel » du chien envers son maître relèverait autant de la croyance que du malentendu, la dimension « inconditionnelle » pouvant renvoyer le chien à son statut d’instrument au service du narcissisme humain (Haraway, 2003, p. 65). Décentrer le regard humain nécessiterait donc aussi parfois de sortir d’une vision enchantée de la cohabitation interespèces, en intégrant des récits de l’homme prédateur ou menace. C’est le cas du New Brown Dog, la statue érigée en 1985 par des groupes anti-vivisection, que nous évoquions en introduction de cette étude :

The New Brown Dog, Nicola Hicks, 1985. Battersea park, Londres.

© Tagishsimon via Wikimedia Commons.

21L’expressivité frappante du Brown dog, sa posture, ses traits, rendent immédiatement lisible la crainte ressentie par l’animal. Or l’affectivité (en tant que capacité de manifester une émotion reconnaissable par l’homme) a été identifiée comme l’une des caractéristiques susceptibles de susciter de l’empathie chez l’être humain lorsqu’elle est perçue chez un animal (Myers, 2007) ou dans une de ses représentations symboliques (Wilson, Nageotte, Pletcher, 2022). Ce mouvement empathique est accentué par l’identification d’une subjectivité animale spécifique. Contrairement au fonctionnement métonymique évoqué plus haut, la statue ne vise pas ici à contenir une espèce entière à travers la figuration un individu sans identité particulière. Au contraire, le Brown dog ne vaut que pour lui-même et la singularité de l’histoire qui le lie à l’humanité. Rappelons que cette statue a été érigée à la suite d’une polémique autour de la vivisection : dans cette œuvre, la menace invisible qui semble planer au-dessus de l’animal est une menace humaine. Si cette statue mobilise des imaginaires moins positifs que celle du chien Hachiko, elle a le mérite d’inverser la narration : non pas montrer ce que l’animal apporte à l’homme, mais ce que l’homme peut faire à l’animal. Non plus envisager l’animalité comme une toile blanche pour la projection des valeurs humaines, mais comme un ensemble d’agents producteurs de sens qu’il s’agirait de déchiffrer. Cet effort de représentation de relations non-idéalisées se manifeste également dans la production de statues en hommage aux espèces disparues ou en voie de disparition.

2.2. Transcender le passé pour conjurer l’avenir

22De novembre 2019 à janvier 2020, l’exposition « Espèces en voie d’illumination » du Jardin des plantes à Paris proposait « une balade nocturne qui éclaire les consciences », à la découverte « des espèces éteintes ou menacées sous la pression des civilisations humaines »3.

« Espèces en voie d’illumination ». Exposition Jardin des plantes, Paris, Novembre 2019-Janvier 2020.

© Alexis Bross et MarySloa, Flickr.

23Paradoxalement, ces sculptures lumineuses, par définition plus éphémères que des blocs de pierre, remplissent une fonction similaire à celle du granit des monuments aux morts : la commémoration, le devoir de mémoire, la ritualisation d’une dette symbolique des vivants envers les morts (Hélias, 1979). Plus généralement, représenter en sculpture, mais aussi en peinture ou en photographie, c’est souvent rendre visible l’absence (un portrait permet de faire exister celui qui est parti ou qui a disparu). Ce n’est donc pas un hasard si les statues animales connaissent un véritable essor au xxe siècle, précisément à l’époque où l’industrialisation de l’agriculture fait décliner le nombre d’animaux des champs. Figurer une animalité menacée reviendrait à acter la disparition d’un lien tangible, disparition confirmée du point de vue de la sémiotique peircienne. La statue animalière relève en effet du symbole plutôt que de l’indice : le lien avec l’animal auquel elle fait référence est un lien indirect, purement arbitraire, qui n’induit pas de relation de contiguïté sensible. La représentation monumentale d’un tigre n’est pas la trace de la présence d’un tigre réel à proximité, mais au contraire signale son absence, voire sa disparition définitive.

24Dans cette optique, les statues d’animaux figent la relation au vivant plus qu’elles ne la renouvellent. Ériger des monuments à la gloire des animaux entraînerait une dépolitisation de la relation homme-animal, en mettant en scène un lien interespèces dévitalisé et patrimonialisé, au lieu de faire réfléchir aux liens qui lient les hommes aux espèces réelles et bien vivantes. Mais doit-on pour autant assimiler les statues d’animaux à une résignation mémorielle, dont la seule fonction est de rappeler ce qui a été ? Et si, au contraire, le recours à l’art permettait de renouer avec des récits potentiellement transcendants, ayant le pouvoir de modifier l’avenir ?

25Dans une autre étude sur les monuments aux morts, Emmanël Souchier souligne leur double fonction « d’ancrage dans le passé et de projection vers l’avenir », et loue l’étonnante dialectique « de ce signe qui s’érige aujourd’hui et dit la mort parmi les vivants pour alerter et instruire la vie de ce qu’elle n’est pas encore » (Souchier, 1999, p. 38). Montrer les espèces menacées apparaîtrait alors plutôt comme une sorte de rituel magique et performatif, pour conjurer leur sort et éveiller les consciences. C’est ce pari que fait l’équipe du zoo de Cleveland, après avoir observé en juin 2020 les interactions des visiteurs avec Colobus monkey, une statue de singe assis sur un banc, créée par l’artiste Mary Wawrytko. Après deux jours d’observation, 108 signes d’empathie envers la statue (caresses, étreintes…) avaient été recensés. Sur ces 108 signes empathiques, 24% émanaient d’adultes et 76% d’enfants. Les auteurs de l’article formulent l’hypothèse que, de la même manière que les jouets permettent l’apprentissage empathique chez les enfants (Hashmi et al, 2020), les objets inanimés que sont les œuvres d’art pourraient participer à la construction d’une autre conscience du vivant. Les statues d’animaux constitueraient à ce titre de potentielles portes d’entrée pour transposer cette attention aux êtres de chair et de sang, et sensibiliser les jeunes générations à la préservation de la biodiversité (Wilson, Nageotte & Pletcher, 2022). Contrairement aux œuvres exposées dans les musées (les vaches peintes par Rosa Bonheur, l’ours blanc sculpté par François Pompon qui trône au musée d’Orsay…), les statues de notre corpus sont pensées pour s’inscrire dans l’espace public, et donc être effleurées, touchées, voire escaladées. Dès lors, elles permettent d’envisager le sujet représenté sur le mode de la sensorialité, ce qui leur confère un pouvoir particulier en tant qu’outil pédagogique, notamment auprès des plus jeunes. Ce rapport privilégié à l’enfance pose aussi la question de la valeur sociale des représentations animales. Au cours de nos recherches sur les statues d’animaux à Paris, nous avons recensé un certain nombre d’articles de presse présentant la visite de ces œuvres comme une activité familiale (« les enfants vont adorer ! »4). De fait, l’art animalier est souvent associé au kitsch, adressé à un public historiquement considéré comme étant en dehors de la sphère de la rationalité, soit : les femmes et les enfants.

2.3. Légitimer une approche sensible

26Prôner une autre manière de voir le monde animal, sur le mode de l’empathie et de l’émerveillement, c’est dès lors courir le risque de se voir taxé de sensiblerie ou de naïveté. Dans Apprendre à voir, Zhong Mengual revient sur le « grand partage » qui au xixe siècle distinguait (artificiellement) deux approches du vivant : d’un côté un regard rationnel, scientifique et masculin ; de l’autre un regard émotionnel, artistique et féminin. Plus récemment, l’essor de l’écoféminisme (qui met en parallèle la domination des hommes sur la nature et la domination des hommes sur les femmes) a vu se développer la revendication d’une certaine sensibilité féminine au vivant. À une vision masculine conquérante, une partie du courant écoféministe « oppose ainsi un rapport plus féminin à la nature, fait d’affection et de soin (care) » (Larrère, 2012). Elle mobilise les valeurs du care, définies comme : « la capacité à se soucier [care], à éprouver de la sympathie, de la compréhension et de la sensibilité à la situation et au destin de certains êtres particuliers, et à se porter responsables pour d’autres » (Plumwood, 1998, p. 295).

27L’éthique du care participe ainsi à la déconstruction du human gaze : il ne s’agit plus de considérer l’animalité comme prétexte narratif pour l’humain, mais de donner à voir des relations d’interdépendance, de soin et de protection mutuels. C’est ce type de relation qui se dessine en creux derrière certaines œuvres, à l’instar du Chien Loup du square Lambert :

Chien Loup, Victor Peter, 1928.

Square Saint-Lambert, Paris 75015.

28Ici le chien est érigé en protecteur, lointaine résurgence du loup domestiqué qui veille sur la tribu. La position de la statue, en face du tobogan et surélevée sur un socle, institue l’animal comme le gardien et le protecteur de la progéniture humaine. Cette visée symbolique est rendue encore plus frappante par la présence fortuite d’un objet trouvé, une tétine perdue et déposée sur la statue (entourée sur la photo), accentuant l’aura totémique de ce Chien Loup. L’accessoire, probablement perdu par un enfant dans l’aire de jeu, rappelle que les statues ne signifient que dans le contexte social qui les accueille. Cette statue est d’ailleurs mentionnée sur un cartel à l’entrée du square Lambert, qui signale la présence d’un « bestiaire inattendu », et nous avons pu observer la relation particulière des visiteurs à cette statue, qui s’en approchent pour la toucher (les enfants) ou s’y appuyer un instant (les adultes). Le rapport à la représentation animale, empathique ou utilitariste, dépend alors du type de regard porté sur l’objet. C’est parce qu’elles sont érigées dans l’espace public qu’elles s’inscrivent dans une culture et des pratiques qui permettent de réécrire constamment leur signification.

Conclusion

29Cette étude exploratoire nous a permis de faire émerger les contours d’une typologie possible des représentations de l’animalité (allégorique, métonymique, mémorielle, empathique, sensible…), qu’il s’agira de développer dans des travaux ultérieurs, à travers une enquête sur un corpus plus étendu. En tant qu’œuvres d’art, les statues participent à la production et à la diffusion de récits qui façonnent l’imaginaire collectif. Elles ont une fonction de monstration, érigées pour rendre publiques des histoires, des mythes, des symboles. Parfois inaugurées il y a plusieurs siècles, ces œuvres posent la question de la réévaluation de la mémoire : les statues d’animaux n’ont pas toujours été pensées comme outil de reconnexion au vivant non-humain. Au contraire, les intentions qui se dessinent derrière ces monuments de pierre reflètent bien souvent la vision réductrice d’une animalité à la fois outil, objet et décor dans l’histoire de l’Humanité. Et pourtant, le contexte culturel et environnemental actuel pousse à en ouvrir les significations, à apposer sur ces œuvres de pierre de nouveaux regards, de nouvelles couches de signification, pour rendre visibles (et réparer ?) les liens fragilisés entre sociétés humaines et animales.