La stratégie des fins publiques.

De la tragédie classique aux blockbusters contemporains

1En 1660, dans son « examen » de Nicomède, Pierre Corneille écrit une phrase étonnante :

D’abord, j’avais fini la pièce sans faire revenir [Prusias et Flaminius] […] mais le goût des spectateurs, que nous avons accoutumés à voir rassembler tous nos personnages à la conclusion de cette sorte de poèmes, fut cause de ce changement, où je me résolus pour leur donner plus de satisfaction, bien qu’avec moins de régularité.1

2Rédigée une dizaine d’années après la création de la pièce à l’Hôtel de Bourgogne, cette affirmation pourrait a priori ressembler à une ruse rhétorique. Corneille n’essaierait-il pas de justifier le dénouement d’une tragédie dont l’invraisemblance ne lui serait apparue que plus tard ? Dans l’avant-dernière scène de Nicomède (1651), en effet, Prusias et Flaminius – qui avaient pris la fuite deux scènes plus tôt – reviennent se rendre à leurs opposants sans autre motivation qu’une soudaine prise de conscience, et cette volte-face déroge à la règle de constance de caractère que formulera Corneille dans ses Discours2 :

PRUSIAS. – Non, non ; nous revenons l'un et l'autre en ces lieux

Défendre votre gloire, ou mourir à vos yeux. (V, 8, v. 1765-1766)3

3Néanmoins, on imagine qu’en fin rhétoricien, Corneille doit se fonder sur des prémisses partagées afin de convaincre les lecteurs de son examen : pour prétendre à l’adhésion de son public, il faut que ce dernier reconnaisse bel et bien l’habitude de « voir rassembler » tous les intervenants à la conclusion des pièces. Une telle pratique, pourtant, ne peut manquer d’interroger : on connaît l’étroitesse des scènes de théâtre au xviie siècle, impropres à accueillir un grand nombre de personnes, mais aussi l’idéal de vraisemblance et de concentration qui caractérise l’esthétique tragique4. Si Corneille dit vrai, et si le fait de rassembler les personnages au dénouement est effectivement chose admise, comment expliquer cet usage et, surtout, la contrainte qu’il paraît exercer sur la pratique du dramaturge ?

4On s’est peu arrêté sur cette prétendue tradition de la réunion finale dans le théâtre sérieux du xviie siècle. Très souvent, la fin des tragédies est au contraire associée à une forme de « nudité » par les commentateurs, à l’instar d’Emmanuelle Hénin, selon qui « la rareté des personnages » serait particulièrement requise « au moment où tout se resserre autour du destin du héros »5. C’est que les dénouements sont généralement analysés dans une perspective poéticienne et éthique. Georges Forestier et Enrica Zanin, en particulier, ont mis en valeur le changement de paradigme qui s’opère autour des années 1640 avec l’avènement des règles ; entées sur la Poétique d’Aristote, celles-ci conduisent les auteurs à organiser l’action dramatique en fonction de la catastrophe finale6. Or ces analyses – fondamentales pour comprendre la poétique des actions tragiques – se cantonnent à la dimension textuelle des pièces. Sans égard pour les conditions matérielles des représentations, elles ne peuvent rendre compte de toutes les stratégies de mise en spectacle des fins tragiques, qui répondent à des logiques pragmatiques parfois indépendantes des règles poétiques. C’est donc sur ce plan-là que nous nous situerons dans les pages suivantes, en partant de la phrase de Corneille pour enquêter sur les stratégies de mise en spectacle des ultimes scènes des tragédies de l’âge classique. Autrement dit, il s’agira d’étudier comment les impératifs socio-économiques et esthétiques de la séance théâtrale influent sur l’élaboration de la scène finale et sa paradoxale profusion scénique.

5Le parcours s’articulera en deux temps. En premier lieu, nous montrerons, statistiques à l’appui, que sous l’influence du goût du siècle pour le grand spectacle, la tragédie parlée cultive le finale « en apothéose »7 en réunissant non seulement de nombreux personnages au terme des pièces, mais en allant jusqu’à convoquer des figurants supplémentaires. Cet usage, que nous proposons de qualifier de « fins publiques », n’est alors pas sans rappeler certaines pratiques contemporaines8, et c’est ce que nous observerons en second lieu. À travers ce que Marcel Détienne et William Marx ont appelé la « comparaison des incomparables »9, on abordera la façon dont un type de productions artistiques – en l’occurrence, les blockbusters d’inspiration hollywoodienne – reconduit des stratégies similaires. Ce déplacement vers le cinéma permettra ainsi, par un effet de retour, de rénover notre perception de la tragédie régulière et, plus largement, d’évaluer l’attrait transéculaire des scènes de foule, dont l’efficacité émotionnelle paraît justifier, tant pour la tragédie parlée que pour le cinéma, une mise au pas de la vraisemblance illusionniste.

Réunir tous les personnages ?

6Repartons de Corneille. À l’en croire, il serait d’usage, au xviie siècle, de rassembler l’entièreté des personnages en fin de pièce, et cette habitude serait si bien installée qu’elle le conduirait à modifier son dénouement. Jacques Scherer, l’un des rares chercheurs à avoir relevé ces « explications des plus curieuses », prend toutefois le dramaturge au mot et, à partir de là, en déduit une règle générale10. En s’appuyant sur l’étude de H. G. Lancaster11, il confirme d’abord que cette habitude est récente dans les pratiques dramatiques françaises, puisque les auteurs du xvie siècle s’efforçaient de ne pas réunir plus de trois acteurs sur scène afin d’éviter toute « confusion »12. Ce n’est, d’après J. Scherer, que dans les années 1610-1620 que s’établirait la tradition de réunir les personnages encore vivants au dénouement, une tradition devenant vite « tyrannique », selon ses mots, tant pour la comédie que pour la tragédie13. À son sens, l’expression ambiguë de Corneille, « cette sorte de poème », renverrait donc aux poèmes dramatiques en général, tous genres confondus. J. Scherer en donne pour preuve une dizaine de pièces dans lesquelles presque tous les intervenants sont présents dans la dernière scène – ainsi dans La Silvanire (1630), Venceslas (1647), Don Sanche d’Aragon (1649) ou L’École des femmes (1662). Mais son argumentaire est en lui-même paradoxal : les œuvres citées sont en effet des comédies ou des tragi-comédies, soit des pièces à fin heureuse où tous les personnages sont en principe vivants au dénouement et peuvent donc être rappelés pour une ultime scène de liesse. En atteste notre relevé opéré sur plus de soixante comédies, dont on sait qu’elles se terminent en général par un mariage et donc par la réunion de presque tout le personnel dramatique14 :

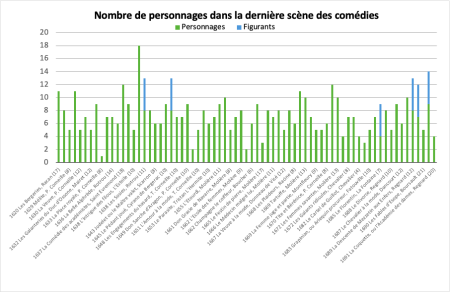

Fig. 1

7Les statistiques sont éloquentes : on y observe une grande constance sur l’ensemble du xviie siècle, avec une moyenne de six à dix intervenants dans la scène finale.

8 En revanche, la proposition paraît moins bien fonctionner pour le genre sérieux. Dans les tragédies à fin heureuse comme à fin malheureuse, il est rare, étant donné que la poétique tragique suppose des morts ou des périls d’État, que l’ensemble des personnages soit encore présent, ou tout simplement vivant au dénouement. Il semble donc peu probable que « tous les personnages » puissent être réunis dans les derniers instants. Le confirme un second relevé statistique du nombre de personnes présentes dans la dernière scène des tragédies, effectué ici sur une centaine de pièces :

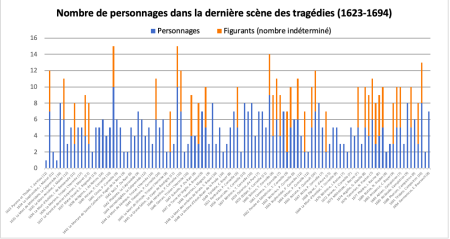

Fig. 2

9S’il s’agit évidemment là d’un échantillonnage, ce graphe démontre qu’il est effectivement peu commun que l’ensemble des personnages soit rassemblé au terme des actions scéniques. En fait, il est même exceptionnel d’y voir apparaître plus de la moitié d’entre eux : on le vérifie en comparant le nombre de personnages total (indiqué entre parenthèses sur l’axe des abscisses) au nombre d’individus présents dans la dernière scène (représenté par les barres bleues). Néanmoins, la raison n’en est pas uniquement la mort ou la fuite des personnages. Dans beaucoup de ces pièces, les auteurs pourraient faire revenir certains protagonistes : ni la vraisemblance interne, ni le nombre de comédiens dans la troupe ne les en empêcherait. Il suffit de penser à la dernière scène de l’Iphigénie de Racine (1674) où le dramaturge a délibérément choisi de ne convoquer que quelques figures : seuls Arcas, Clytemnestre et Aegine sont sur scène lorsqu’Ulysse revient du sacrifice pour raconter à la reine le sauvetage d’Iphigénie, et il aurait été parfaitement possible au dramaturge de le faire accompagner d’Agamemnon, d’Achille et de la princesse pour une scène de retrouvailles (V, 6), d’autant que cette fin est particulièrement heureuse15. Dès lors, s’il existe bien une tendance générale au « tous en scène » dans les derniers instants16, il semble que cette habitude ne soit pas aussi contraignante que le prétendait Corneille – et Jacques Scherer à sa suite17.

Rassembler des acteurs

10Ce qu’on observe en revanche, en reportant notre attention sur le même relevé (fig. 2), c’est la mobilisation fréquente de « figurants »18, indiqués sur le graphe par des segments orange au-dessus des barres verticales. Selon les tragédies, ceux-ci peuvent prendre la forme de « gardes », d’une « suite », de « soldats », de « sénateurs », d’une « troupe », etc. En outre, ce que ne permettent pas de montrer les statistiques, c’est que les ensembles requis deviennent au fil du temps de plus en plus massifs. Alors que, durant la plus grande partie du xviie siècle, les figurants sont en principe au nombre de deux, trois ou quatre19, les groupes s’agrandissent en avançant vers le xviiie siècle : après que les scènes de théâtre s’élargissent et se libèrent des spectateurs qui les encombraient, vers 1759, ils seront même cumulés jusqu’à devenir d’immenses foules, à l’image des « prêtres et soldats » chez Voltaire (Olympie, 1759) ou, plus tard, des « guerriers, conseils de vieillards et femmes sauvages » chez Billardon de Sauvigny (Hirza, 1767)20. Ainsi une évolution se fait-elle jour dans les pratiques des conclusions tragiques : alors que le xvie siècle ne réunissait pas plus de trois personnages à la conclusion des pièces, le xviie établit non seulement l’usage d’y réunir une partie importante des personnages, mais se sert encore d’ensembles de figurants, qui deviennent eux-mêmes de plus en plus conséquents.

11Si donc, comme on l’a vu, on peut douter de l’honnêteté de Corneille vis-à-vis du dénouement de Nicomède (la tradition de réunir tous les personnages étant moins tyrannique que ne le prétendait son examen), la présence fréquente d’entités muettes à la fin des tragédies indique que le dramaturge dit en partie vrai en 1660 : le public est bel et bien habitué à voir affluer un nombre important d’individus en fin de pièce, y compris dans les dénouements funestes, mais il ne s’agit pas forcément de protagonistes. L’expression du dramaturge (« rassembler tous nos personnages ») doit en effet être comprise, selon nous, au sens d’une réunion de comédiens. C’est d’ailleurs ainsi que Corneille lui-même paraît l’entendre dans son Discours des trois unités (1660), lorsqu’il mentionne les dénouements « où nous rassemblons tous les Acteurs sur notre Théâtre, ce que ne faisaient pas les Anciens »21. En somme, les auteurs de tragédies ont à cœur, avant tout, la présence de corps sur le plateau – peu importe la nature et l’identité des personnages interprétés. Mais comment expliquer une telle requête dans un genre marqué par la concentration, à la fois poétique et scénique ?

Enjeux socioéconomiques : une demande des comédiens

12Quelques hypothèses ont pu être avancées : au-delà des raisons pratiques qui conditionnent occasionnellement la présence de gardes en scène (en particulier lorsqu’un héros mourant doit être évacué22), Jacques Scherer donne une explication socioéconomique au phénomène ; le « tous en scène » répondrait selon lui à une exigence des artistes qui, voyant leur statut social valorisé depuis la fin du xvie siècle, souhaiteraient « se montrer au grand complet » à la fin de la représentation23. Or, si cet impératif participe certainement du développement des fins publiques au cours du siècle, un grand nombre de tragédies continue de se terminer avec moins de la moitié du nombre d’acteurs total sur le plateau. Les dramaturges sont en effet loin de réunir tous les comédiens à la fin de chaque représentation, qu’il s’agisse de Rotrou, pourtant auteur à gages de l’Hôtel de Bourgogne24, ou encore de Corneille, dont on sait à quel point les distributions peuvent dépendre des acteurs engagés à la création – souvenons-nous du personnage controversé de l’Infante du Cid, créé pour les besoins d’une comédienne25. Certes, on peut supposer que certains acteurs interprétant des héros morts ou disparus reviennent sous la forme de gardes, suivant l’habitude (répandue, à en croire Jacques Scherer) de cumuler les rôles26. Reste que plusieurs pièces se terminent avec un nombre de personnages inférieur au nombre total d’acteurs embauchés : il en va ainsi de l’Othon de Corneille (1664) et de la Statira de Pradon (1677), qui se terminent sur des duos malgré plus d’une douzaine d’acteurs engagés dans les troupes, ou encore du Théodat de Thomas Corneille (1673), qui se clôt sur un dialogue entre quatre personnages et laisse au minimum quatre comédiens dans les coulisses. Aussi la demande « de se montrer au grand complet » devait-elle s’apparenter moins à une exigence qu’à un souhait de la part des artistes, auquel les dramaturges étaient libres de se plier – ou non.

13 À l’inverse, certaines tragédies de la période se terminent avec un nombre de personnages supérieur au nombre de comédiens engagés sur le papier27. Alors que l’Iphigénie de Rotrou (1640) est représentée à l’Hôtel de Bourgogne par une troupe de neuf acteurs, la troisième scène du cinquième acte requiert au moins onze individus (neuf personnages et des figurants)28. Cette disproportion implique que les théâtres devaient, pour ces scènes en particulier, s’adjoindre des « gagistes », à savoir des domestiques payés à la soirée pour un rôle de figuration29. S’il se révèle malheureusement impossible d’en connaître le nombre exact (les registres des troupes ne détaillant jamais cette information30), on sait en effet qu’engager ce type de personnel était chose commune au xviie siècle, et le fait que les auteurs ne cessent jamais de spécifier la présence de « gardes » et de « suites » dans les rubriques des pièces suggère que la demande devait être prise en compte par les comédiens. Par conséquent, l’usage des fins publiques ne devait pas uniquement relever d’une requête de la part des acteurs, mais aussi, et peut-être plus encore, d’une culture de l’effet scénique final.

Choix pragmatique : un désir commun d’apothéose

14On peut aussi, en effet, interpréter l’usage des fins publiques sous un angle pragmatique, voire commercial, à la lumière du goût des spectateurs, tant courtisans que mondains, pour le grand spectacle31. Loin d’avoir été dominé par une esthétique théâtrale austère, le xviie siècle, rappelons-le, est riche en expérimentations spectaculaires. Durant la première moitié du siècle, la tragédie parlée en elle-même se révèle minoritaire dans le domaine dramatique32 ; la pastorale, le ballet et la tragi-comédie dominent, et ces genres se terminent presque toujours, comme l’a noté Perry Gethner, sur des scènes de foule – témoins les pastorales d’Alexandre Hardy, à l’instar d’Alphée dont la dernière scène comporte « Euriale, Corine, Coridon, Satyre, Cupidon, Isandre, Daphnis, Alphée, Mélanie » et un « chœur de bergers »33. De même, après une période d’intense refonte et de théorisation du théâtre régulier, vers les années 1640, cette culture du spectaculaire revient en force : se développent de nouvelles pratiques scéniques, tels que le théâtre à machine, la comédie mêlée et l’opéra, qui continuent de perpétuer cet usage des fins publique, sous la forme de chants de chœur ou d’immenses ballets34.

15Or on sait l’influence qu’exercent les genres musicaux sur les auteurs de tragédies dès les années 1660 ; qu’elle soit due à une contamination esthétique ou au désir conscient des auteurs d’emprunter certains ressorts à la dramaturgie lyrique, plusieurs éléments sont transposés dans le genre tragique. Pierre Frantz rappelle par exemple l’importance de l’émergence de ces formes dramatiques fastueuses pour le développement de la dramaturgie racinienne :

Dès le xviie siècle, le public – et les auteurs dramatiques ne pouvaient manquer d’y être sensibles – réclamait plus d’émotion. L’évolution de l’art dramatique de Racine en témoigne ; dans un compromis significatif, il accorde de plus en plus de place au « spectaculaire » de l’hypotypose : récits ou descriptions destinés à provoquer de grands effets d’émotion occupent une place de plus en plus importante dans la dramaturgie racinienne, d’Andromaque à Phèdre. C’est que la vogue grandissante de l’opéra, les fêtes et les pièces qu’on y jouait pouvaient convaincre de la force du visible.35

16Mais l’importance du « visible » mentionnée par P. Frantz ne concerne pas uniquement les hypotyposes. On peut en effet penser que l’appareil de la scène se laisse lui aussi influencer par ces nouvelles formes spectaculaires, même de manière minimale, à commencer, précisément, par l’usage d’achever la représentation par de grands rassemblements de comédiens, de danseurs ou de musiciens. C’est que, comme l’ont montré Lise Michel et Claude Bourqui, les spectateurs, dont la pratique critique se développe de concert avec ces nouveaux genres spectaculaires, s’intéressent surtout à l’aspect matériel des spectacles – les comédiens, leurs costumes ou encore les machines36 – et de nombreux témoignages disent justement un amour particulier pour les finals grandioses, qu’il s’agisse de ballets ou d’opéras. Dans ce cadre, les critiques insistent sur l’effet « surprenant » que produit le surgissement de foules en fin de représentation. Jacques Carpentier de Marigny, en 1664, exprime notamment son ravissement lorsqu’à la fin de La Princesse d’Élide,

[les] courtisans se déguisèrent et finirent la pièce par la plus belle et la plus surprenante entrée que l’on ait jamais vue. Au fond du théâtre, sur un grand arbre, […] seize faunes faisaient un agréable concert de flûtes et, dans le temps qu’ils reprenaient haleine, deux bergers et deux bergères héroïques chantaient une chanson à danser […].37

17De même, André Félibien s’arrête longuement sur le finale d’un opéra de Lully, les Fêtes de l’Amour et de Bacchus, représenté en 1674 :

La décoration changea au dernier acte : le théâtre s’étant ouvert des deux côtés, l’on vit de part et d’autre une quantité de bergers du chœur de l’Amour assis sur des portiques de verdure, et jouant de divers instruments ; et le fond du théâtre s’étant aussi ouvert, il parut plus de cinquante Satyres du chœur de Bacchus.38

18On le voit : de même que les machines et les décors imposants, les effets de foule finaux participent du plaisir des spectateurs qui, comme le souligne P. Gethner, sont ainsi « renvoyés en bonne humeur » au terme de la représentation39. Aussi pouvons-nous supposer qu’en réaction au succès de ces spectacles à grands effets, les auteurs de tragédies parlées entérinent également l’usage des fins publiques dans le genre tragique40. Cette hypothèse corrobore en tout cas l’explication de Corneille à propos des attentes du public vis-à-vis des dernières scènes de Nicomède et de son désir de les satisfaire au détriment des règles : « le goût des spectateurs […] fut cause de ce changement où [il se] résolut »41. Il semble dès lors que l’usage des fins publiques relève, par-delà les règles poétiques ou la convention, d’une réponse non seulement à la demande des comédiens, mais encore à un désir d’apothéose dont l’effet mérite d’être confronté, à titre heuristique, à certaines pratiques artistiques contemporaines.

« A kind of hysteria » : cinéma et foules finales

19Curieusement, on peut observer un phénomène en apparence assez similaire dans le domaine cinématographique, tout spécialement dans les superproductions anglo-saxonnes où la réunion de personnages et de figurants en fin de show atteint une forme de paroxysme. Le rapprochement entre deux genres, deux médias et deux époques si distinctes est évidemment audacieux ; néanmoins, et sans proposer ici de comparaison terme à terme, le détour par cet « incomparable » apparaît fécond pour permettre une meilleure appréhension émotionnelle d’un phénomène esthétique dont nous pouvons aujourd’hui, dans un tout autre cadre, faire une expérience régulière.

20L’usage des fins publiques, en effet, ne peut manquer d’évoquer une galerie d’images filmées où, de manière frappante, des héros se retrouvent au cœur d’un flot de corps et de visages empathiques, avant que ne déroule le générique final. C’est particulièrement le cas des œuvres que nous qualifierons, à la suite de Brigitte Gauthier, de « blockbusters » à savoir « des films commerciaux conçus pour devenir de très gros succès d’après des formules de scénario et des techniques de marketing fondées sur les attentes du public »42 – qu’il s’agisse d’actions « épiques »43 ou de comédies sentimentales. Rappelons d’ailleurs avec John Bruns, que le cinéma, dès ses débuts, se fait non seulement « l’art des foules »44, mais encore l’art qui incarne de la foule :

The alliance between cinema and crowd is forged in the very first publicly projected motion picture : La sortie des usines Lumière à Lyon in 1895—the year in which Gustave Le Bon’s influential book on crowds first appeared.45

21La propension particulière de la caméra à embrasser ensemble une multitude d’individus semble alors se cristalliser dans les ultimes instants des films. À titre d’exemple, remémorons-nous les scènes conclusives et bien connues de Titanic (1997), d’Elizabeth (1998), de King Kong (2005), ou de Mad Max : Fury Road (2015) :

Fig. 3 : J. Cameron, Titanic, 1997, USA, 195 min, et Fig. 4 : S. Kapur, Elizabeth, 1998, GBR, 124 min.

Fig. 5 : G. Miller, Mad Max : Fury Road, 2015, AUS, 120 min, et Fig. 6 : P. Jackson, King Kong, 2005, USA/NZL 188 min.

22De manière systématique, ces scènes finales, qui interviennent tout de suite après le climax ou la « catastrophe » du film46, mettent en scène l’apaisement du monde fictionnel au travers d’une assemblée ravie. Marquant la résolution des conflits pour les protagonistes et la communauté, elles offrent l’occasion d’un retour vers la société qui, selon Richard Michaels Stefanik, « permet au public d’exprimer sa joie et de libérer toutes les tensions émotionnelles accumulées »47. Par le relâchement qu’elles fournissent aux spectateurs, elles participent ainsi à démontrer, voire à valider le nouvel ordre social, politique ou religieux établi par la figure héroïque.

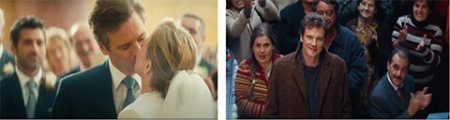

23Ouvrons encore le corpus cinématographique : le phénomène se retrouve également dans les comédies romantiques anglo-saxonnes, qui manquent rarement de réunir, pour leur ultime séquence, un nombre important de personnages et de figurants. Debra Moddelmog a bien mis en lumière la joie collective qui caractérise les scènes finales dans ce type de productions depuis les années 1990 : « this closing scene of the romantic leads surrounded by an approving and often applauding crowd […] has become familiar in recent romantic comedies »48. Tel est le cas de Love actually (2003), Bridget Jones’ Baby (2016) ou, plus récemment, Last Christmas (2019) :

Fig. 7 : S. Maguire, Bridget Jones’s Baby, 2016, GBR, 123 min, et Fig. 8 : R. Curtis, Love Actually, 2003, GBR, 135 min.

Fig. 9 : P. Feig, Last Christmas, 2019, USA, 143 min.

24Force est de constater le caractère invraisemblable de ce type de scène : si, dans le cas des superproductions examinées plus haut, la dimension épique des actions pouvait en partie justifier l’afflux de si grandes foules, tel n’est pas le cas de nombreuses comédies romantiques – en particulier lorsque ces foules célèbrent activement les héros (quelle logique y a-t-il à ce qu’un si grand nombre de personnes non seulement se préoccupe de l’histoire d’amour de deux inconnus, mais s’en réjouisse haut et fort ?). C’est ce que remarque également D. Moddelmog, qui insiste sur le fait que

the applause goes far beyond what is expected. There is […] a kind of hysteria to these scenes, displayed not only in the wild approval of an adoring crowd but also in repetition of the scene within the genre […]. Clearly, we, as viewers, are being asked to identify with the crowd. When they cheer, they are cheering for us—or we are asked to cheer with them.49

25Signalant le caractère conventionnel de ces séquences, qui relèvent presque d’un passage obligé, la chercheuse souligne la propension des fins en apothéose à jouer sur une circulation de l’émotion entre la foule fictionnelle et le public « réel », malgré leur invraisemblance. Proposant un exutoire aux spectateurs une fois relâchée la tension dramatique, ces « fins publiques » brisent, en quelque sorte, le quatrième mur pour garantir une satisfaction finale et un partage de valeurs dont les retombées idéologiques, comme dans le cas des films épiques, pourraient évidemment susciter des questionnements d’ordre sociopolitique50.

*

26 Ce survol des finales cinématographiques mériterait bien des prolongements. Reste que ces échantillons permettent de faire apparaître un élément commun à deux pratiques pourtant distinctes (la tragédie du xviie siècle et les blockbusters cinématographiques), et qu’on pourrait sans doute retrouver dans d’autres formes spectaculaires (à l’image de la danse et de la comédie musicale). De fait, au-delà des différences d’époque, de genre et de registre, la mise au jour de stratégies communes dans deux arts si éloignés appelle à considérer la permanence de « recettes » entre le xviie et le xxie siècle, non pas uniquement sur le plan poétique ou scénaristique, mais également du point de vue esthétique. Par ailleurs, un tel écart introduit surtout un nouveau regard sur ce que pouvait être la tragédie de l’âge classique en tant que véritable spectacle. Cumulé à la confirmation statistique de l’usage des « fins publiques » dans la tragédie classique, le détour par le cinéma hollywoodien invite ainsi à rénover l’« idée » même que l’on se fait généralement aujourd’hui des représentations tragiques du xviie siècle et constitue alors une expérience de « dépaysement51 » conceptuel. Car la tragédie parlée reste trop souvent encore appréhendée au prisme d’une lecture aristotélicienne qui en a élaboré une vision abstraite, épurée, et fondamentalement texto-centrée, oubliant que, comme tout spectacle, ces pièces étaient aussi et peut-être avant tout déterminées par des impératifs pratiques, socioéconomiques et pour tout dire, commerciaux.