Figure d’ornement et fabrique du continu sémantique : pour une herméneutique de l’épithète

Introduction

1La présente contribution s’inscrit au croisement de la rhétorique, de la sémantique des textes et de l’histoire des idées linguistiques. Prenant acte du renouvellement de la théorie des tropes par la sémantique interprétative (voir notamment Rastier 1994), elle entend interroger le parcours interprétatif suscité par l’épithète d’ornement — également rangée par la tradition sous l’appellation d’ « épithète rhétorique » — à partir d’une compréhension de la continuité en tant que condition herméneutique du texte. Précisons que la conception rhétorique de l’épithète comme ornement stylistique doit d’emblée être distinguée de la définition fonctionnelle contemporaine de la catégorie1. Souvent « redondante » ou « banale » (Perrin-Naffakh 1989 : 215), l’épithète désigne effectivement « en rhétorique », comme le précisent Joëlle Gardes-Tamine et Marie-Claude Hubert dans leur Dictionnaire de critique littéraire, « un adjectif […] non indispensable à l’identification de l’objet auquel il renvoie, mais qui rend le style plus imagé ou plus frappant » (1996 : 73). En d’autres termes, le procédé stylistique de l’épithète confronte au paradoxe d’une qualification tout à la fois dispensable sur le plan sémantico-informationnel et qui confère une sorte de plus-value expressive au discours. Quelles sont alors les conditions dans lesquelles peut se reconnaître cette plus-value expressive de l’épithète, en dépit de sa propension à la répétition sémique ? Par quel parcours interprétatif l’épithète superflue se distingue-t-elle de celle qui, précisément, « rend le style plus imagé ou plus frappant » ? Pour répondre à ces questions, nous nous appuierons essentiellement sur divers commentaires qui portent sur un fragment du « Chant I » du Lutrin de Boileau (1672‑1683), reconnu pour sa densité épithétique. Ceux-ci nous apparaissent en effet représentatifs des discours tenus sur l’usage du procédé à l’âge classique, notamment dans la tradition rhétorique et celle des remarques et observations sur la langue française2. Les réticences du critique Georges‑Louis de Baar à l’égard des épithètes de Boileau permettront d’abord de rappeler, s’il en est besoin, que la méfiance à l’encontre des superfluités de style est déjà prégnante dans la tradition critique des XVIIe et XVIIIe siècles (voir notamment, pour le XVIIe, Pouey-Mounou 2017). Le détour théorique par une définition de la continuité comme condition herméneutique du texte permettra de faire mieux ressortir le problème inhérent à l’épithète redondante. Puis, après que l’on aura présenté les apports de la stylistique contemporaine dans la compréhension de l’épithète d’ornement, nous reviendrons sur la réception de ces vers du Lutrin par Marmontel et, surtout, Charles Batteux, dont la lecture met en évidence la « justesse & l’énergie » des épithètes choisies (1763 [1753] : 113). Cette herméneutique de l’épithète, illustrée par le célèbre auteur du Cours de belles-lettres, invitera ainsi à réexposer le paradoxe de l’épithète d’ornement et à révéler l’effet de discontinuité et de continuité sémantiques qu’instaure le procédé, et qui varie selon le niveau linguistique à partir duquel sont appréciées les isotopies.

Le malheureux privilège de l’épithète ornementale

2Dans le dessein d’envisager l’épithète d’ornement en termes de paradoxe et de défi interprétatifs, il nous a semblé judicieux de partir de la méfiance provoquée par la forme. Il convient à cet égard de situer et de présenter l’extrait susmentionné de Boileau, qui a provoqué de nombreux débats critiques relatifs à la valeur expressive de ses épithètes. Pour rappel, le poème « héroï-comique » du Lutrin raconte l’irruption de « la Discorde », allégorie personnifiée, qui prend l’allure d’un vieux chantre et va rencontrer le trésorier de la Sainte‑Chapelle afin de lui signaler que, alors qu’il reste endormi, un autre chantre aspire à prendre sa place. Les vers qui suivent décrivent le prélat oisif, allongé sur son lit au milieu du jour, entre l’heure du déjeuner et celle du diner :

Dans le reduit obscur d’une alcove enfoncée,

S’éleve un lit de plume à grands frais amassée.

Quatre rideaux pompeux, par un double contour,

En deffendent l’entrée à la clarté du jour.

Là, parmi les douceurs d’un tranquille silence,

Regne sur le duvet une heureuse Indolence.

C’est là que le Prélat muni d’un déjeûner,

Dormant d’un leger somme, attendait le disner.

La Jeunesse en sa fleur brille sur son visage :

Son menton sur son sein descend à double étage :

Et son corps ramassé dans sa courte grosseur,

Fait gemir les coussins sous sa molle épaisseur. (Boileau 1966 [1672-1683] : 192)

3À près de trois siècles de distance, l’historien de la poésie Georges Lote épinglait ces vers de Boileau pour y dénoncer ces « quantités d’épithètes inutiles » que l’on retrouverait selon lui en abondance « chez les écrivains classiques » et « qui n’ont d’autre raison d’être que de satisfaire aux exigences du syllabisme ». Il poursuivait en invoquant l’étonnante exception dont l’épithète ferait l’objet dans les imaginaires critiques de l’âge classique, contrastivement à la norme dominante qui, en matière de procédés stylistiques, conduit plutôt au bannissement des formes superflues :

Elles [les épithètes] jouissent d'une tolérance dont on peut s'étonner, quand on considère l'extrême diligence avec laquelle les critiques pourchassent les mots surabondants ; cette indulgence s'explique sans doute par le fait que les épithètes, en tant qu'ornements nobles de la poésie, jouissent d'un privilège spécial. Leur manque d'éclat et leur banalité ont déjà été signalés. (Lote 1990)

4Ce « privilège » peut-il pourtant se vérifier ? L’épithète apparaît-elle effectivement comme une forme privilégiée, autorisant localement la « tolérance » face à la superfluité sémantique ? L’étude de la réception de ces vers au XVIIIe siècle, qui nous occupera ici, dévoile en fait que l’hypothèse d’une exceptionnelle concession faite aux épithètes, qui détonnerait avec la suspicion généralisée contre « les mots surabondants », ne se vérifie pas. Pour s’en persuader, il suffit de revenir aux Babioles littéraires et critiques en prose et en vers de Georges-Louis de Baar, publiées en 1761. Soucieux de « déterrer », dans une savoureuse rubrique intitulée « Despréaux chicané », les « vers répréhensibles, & non encor repris » qui se glissent dans les « ouvrages immortels de l’illustre Despréaux », le critique du milieu XVIIIe siècle regrette en effet déjà l’impropriété de plusieurs épithètes de ce même fragment du Lutrin :

Avouez, Madame, que vous ne connoissez point d’alcove, qui ne soit en quelque façon enfoncée. L’enfoncement constitue l’alcove. Il en résulte, selon moi, que l’epithete oisive & superflue, ne fait point honneur à l’auteur de l’art poëtique, qui auroit dû chercher quelque epithete plus interessante dans la païs de la satire.

Un lit de plume à grands frais amassée, doit vous choquer également. On dit, un lit de plume ; je l’accorde. Mais la plume à grands frais amassée, malgré son tour poëtique, pris dans le singulier, revolte en l’examinant de près. Une armée à la hâte & à grands frais amassée, se conçoit aisément. Conçoit-on de même une plume à grands frais amassée ? (Baar 1761 : 53)

5Les motifs qui président à cette dépréciation de l’épithète divergent fortement. Pour ce qui est du « lit de plume à grands frais amassée », l’argument porte sur l’incompatibilité sémantique entre le participe « amassée » et son substantif de rattachement, « plume ». En effet, l’emploi du syntagme « lit de plume », avec le second nom au singulier, dénotant la matière, est généralisé : on retrouve l’expression telle quelle à deux reprises dans l’article « lit » du Dictionnaire de Furetière (1690)3. Dans la base de données Frantext, la suite de mots « lit de plume » trouve 37 occurrences, de 1176 à 1996, contre 13 occurrences pour « lit de plumes »4. Toutefois, selon de Baar, l’emploi au singulier de « plume » rend ce substantif inéligible à son inscription en tant qu’actant objet du procès « amasser », qui commande, par son sémantisme lexical, un objet pluriel ou collectif. En d’autres termes, la forme singulière du substantif « plume » entre en contradiction avec le sème /pluralité/ contenu dans le sémantisme du participe « amassée ». Par là, le participe épithète serait sémantiquement inapte à la description du substantif, et c’est cette incongruence sémantique qui préside à la condamnation du syntagme par le critique. Perçue comme contradictoire, l’épithète brise localement la continuité sémantique qu’appelle l’alliance de mots. Or la « congruence sémantique », comprise comme « loi fondamentale de combinaison des mots », suppose, selon les termes de Vladimir Gak, que, « pour que deux mots forment une combinaison juste, ils doivent posséder en dehors des sèmes spécifiques qui les différencient, un sème commun, et ne doivent pas renfermer de sèmes contradictoires » (Gak 1994 : 527). L’apparente contradiction entre le contenu du substantif et celui du participe génère ainsi l’incongruence, qui fonde le diagnostic de Georges-Louis de Baar : l’épithète « revolte en l’examinant de près ». Cette analyse minutieuse de la compatibilité sémantique entre l’adjectif et le nom support rappelle à bien des égards les nombreux articles des remarqueurs qui, de Vaugelas à Bouhours, se sont intéressés à la problématique des alliances de mots5. De Baar ferait ainsi sans doute sienne la maxime de Bouhours : « je crains encore extrêmement de joindre ensemble un substantif & un adjectif qui ne sont pas faits l’un pour l’autre, ou dont l’union n’est pas autorisée par l’usage » (Bouhours 1674 : 110‑111).

6Pour ce qui est du syntagme « alcôve enfoncée », le critique dénonce au contraire une épithète « oisive et superflue », observant que la propriété dénotée par l’adjectif est déjà incluse dans le sémantisme du nom support. L’intérêt porté à ce phénomène de réitération d’un sème inhérent au substantif montre ainsi que la redondance sémantique n’apparaît pas (ou plus) comme un procédé en soi suffisamment expressif dans les imaginaires critiques de la fin de l’âge classique. C’est précisément parce que la qualité ajoutée par l’épithète est « constitu[tive] » du sémantisme du substantif, et donc directement impliquée par celui-ci, que le vers déshonore, selon le critique, le pourtant « illustre Despréaux ». En d’autres termes, contrairement à l’incongruité du « lit de plume à grands frais amassée », l’ « alcôve enfoncée » relèverait de la pure répétition, de la tautologie et du vice de la superfluité. Dès lors qu’elle n’ajoute rien au contenu sémantique du nom support, l’épithète « oisive & superflue » heurte le lecteur comme un véritable vice de style.

7Force est de le constater : de Baar à Lote, la stricte redondance sémantique se range aux répertoires des superfluités de style, et le premier Georges permet de rappeler au second que l’épithète ne jouit, sur ce point, d’aucune forme de « privilège ». Or si la chasse aux ornements superflus constitue une ligne invariante du discours critique — des « bourres » que Malherbe égraine chez Desportes6 aux « épithètes surabondantes » que Marmontel reproche à Jean-Baptiste Rousseau (2005 [1787] : 501), en passant par la « phrase insipide » que le Boileau de la Satire II refuse de laisser « à la fin d’un vers remplir la place vuide » (1966 [1666] : 18) — , il apparaît que la figure de l’épithète, en tant que forme privilégiée de la redondance, pose un défi interprétatif certain. L’hypothèse que nous chercherons ici à développer, pour mieux saisir le paradoxe de l’épithète ornementale, est que la redondance sémantique crée une rupture tout aussi forte que l’incongruence. À ce stade de la réflexion, un retour épistémologique sur la notion de continuité textuelle s’avère néanmoins nécessaire.

De la continuité comme condition herméneutique du texte

8La conception du texte en tant que continu s’impose comme un prérequis nécessaire à toute forme de linguistique textuelle et relève, de prime abord, d’un réajustement du regard. En effet, à la description du système grammatical par la segmentation et la discrétisation des unités qui intègrent la chaîne verbale répond le point de vue du texte comme « fabrique du continu » et produit d’ « opérations de liage qui sont des constructions d’unités sémantiques » (Adam 2011 : 47). Selon cette première intuition, la reconnaissance de la continuité comme condition d’existence du texte serait donc complémentaire à la mise au jour du caractère discret des unités linguistiques ; plus encore, comme le souligne Yves-Marie Visetti, le continu constitue tout à la fois « la première des ressources » pour « la sémantique », dans la mesure où « les langues et les discours le créent, le déploient, ou le présupposent d’une indéfinité de façons », mais aussi la « condition sous-jacente à toute discrétisation signifiante et évolutive » (2004 : 39).

9Cette compréhension théorique de la continuité comme envers de la segmentation se redouble, dans le champ de la linguistique du texte, d’une identification traditionnelle de la notion de continuité textuelle à la dynamique de progression et répétition mise en évidence par les approches informationnelles, posant le double principe de la réitération et de l’apport comme définitoire de la textualité. En ce sens, la continuité inhérente à tout objet textuel résulte du maintien de cet « équilibre instable » entre « reprise-répétition d’une information posée comme connue » d’un côté et « progression par apport d’informations nouvelles » de l’autre (Adam 2019 : 4). Si la terminologie est issue d’une problématique informationnelle, gageons qu’elle s’applique aussi à la fabrique du continu sémantique : par-delà la segmentabilité offerte à l’analyse grammaticale, tout texte est construit comme un continuum qui implique, peu ou prou, un équilibre instable entre la réitération et la rupture, que parcourt l’interprète. En définissant ainsi la continuité comme condition essentielle de toute textualité, nous rejetons hors des frontières du texte, soit rigoureusement comme non‑texte, toute suite de signes qui ne serait que répétition du même ou juxtaposition du différent, sans forme aucune de liage. Ces deux marges constituent en réalité des asymptotes : elles ne sont pas des critères à l’aune desquels s’évalue le degré de textualité, mais bien des impossibles, ce que Bernard Combettes résume très bien, tout en supposant leur statut d’irréel par l’emploi du conditionnel (toujours sous le prisme informationnel, mais que l’on comprend bien transposable a minima au niveau sémantique) :

L’absence d’apport d’informations entraînerait une paraphrase perpétuelle ; l’absence de points d’ancrage renvoyant à du « déjà dit » amènerait à une suite de phrases qui, à plus ou moins long terme, n’auraient aucun rapport entre elles. (Combettes 1986 : 69)

10Selon cette perspective, la continuité en tant que condition première implique donc son identité avec son envers que serait la discontinuité : l’unité textuelle procède de la tension entre identité et différence que résorbe dialectiquement le concept de continuité. On précisera enfin que ce cadrage théorique prévaut, de prime abord, du point de vue de la réception : en tant que complexe sémiotique, le texte se présente comme interprétable ; et son interprétation nécessite de le recevoir autrement que comme une répétition de l’identique ou une juxtaposition sans liage de différences. En somme, la conception du texte comme un continu non-segmentable — est continu, selon les acceptions des lexicographes, ce qui est « composé de parties non séparées »7 — est moins une contrainte ontologique qu’une condition herméneutique : recevoir un objet comme texte, c’est l’interpréter comme un continu. Par là, il revient au lecteur de rendre compte de l’objet linguistique comme d’un texte en prenant pour principe, selon la formule consacrée de François Rastier, que « le global détermine le local », soit que les signes ne peuvent s’appréhender dans leur seule isolabilité, mais que leur sens résulte au contraire d’abord de leur co-détermination au sein d’une totalité unifiée et codifiée par des normes génériques et une « doxa en jeu dans la pratique en cours » (2001 : 112).

11En tentant de définir ainsi la continuité comme une condition herméneutique, nous nous inscrivons en effet nettement dans le sillage de la sémantique interprétative. Héritière d’une approche textualiste des faits linguistiques issue, notamment, des traditions rhétorique et herméneutique, cette discipline a redéfini les conditions théoriques de la reconstruction du sens des textes, sens « qui peut être représenté comme un parcours » et s’interprète au regard tout à la fois du contexte linguistique — « le contexte, c’est tout le texte » — et de la situation d’une praxis inscrite et déterminée par « une histoire et une culture » (Rastier 1996 : 13). Or l’un des précieux apports de la théorie sémantique de Rastier a notamment été la refonte de l’étude des tropes. Sur ce point, le linguiste est d’abord revenu sur le lent processus de « grammaticalisation de la rhétorique », remontant aux grammairiens-philosophes du XVIIIe siècle et qui aboutit d’une part à la réduction drastique du métalangage, envisagée comme une « simplification » (2001 : 112), et d’autre part à la tendance à confiner l’étude des tropes au niveau de la proposition comme à estimer que leur « identification […] va de soi » (2001 : 113) et qu’ils offrent donc un répertoire d’étiquettes aussi aisément maniable que celui des catégories grammaticales. Soucieux, pourtant, de se départir de l’argument du sens littéral, qui reconduit cet « artefact » que constitue « la signification » du signe isolé, Rastier entend construire les conditions d’une sémantique des figures qui opère à l’échelle du texte, dont le sens est à parcourir et à interpréter. Le trope se voit alors redéfini comme « parcours interprétatif » plus ou moins stéréotypé, dont il importe de décrire les « prescriptions » et « contraintes » (1994 : 94). Ce n’est ainsi plus un « écart par rapport à un sens propre » qui définit le trope, mais le « contexte » qui le « constitue » comme tel. Plaidant pour une restitution bienvenue de la « dimension textuelle des figures » (1994 : 97), Rastier invite aussi à décrire les parcours interprétatifs qu’elles suscitent par leur déploiement au sein du continuum textuel.

Le paradoxe de l’épithète

12Prenant acte de l’intégration, dès Aristote, de l’épithète dans l’inventaire des ressources et des ornements du style, on s’appliquera ici à mettre en lumière le parcours interprétatif que le procédé instaure. Il s’agira dès lors de montrer que l’expressivité de l’épithète d’ornement repose sur sa participation, par-delà l’échelle du syntagme, à la continuité sémantique d’une séquence, par le jeu de réitérations des sèmes constitutifs des isotopies et de leur mise en faisceau.

13Nous ne pourrons, dans le cadre restreint de cet article, proposer une archéologie de la catégorie, et retiendrons ainsi la définition avancée par Marmontel à l’article « épithète » de ses Éléments de littérature (1787). Comme le précise Françoise Berlan, le poéticien offre une véritable « synthèse » des « filiations » au croisement desquelles se structure l’imaginaire de la figure à l’âge classique : la rhétorique, la grammaire générale et la tradition du bon usage (1992 : 191). Nous ne donnons ici qu’une version abrégée de l’article :

En éloquence et en poésie on appelle épithète un adjectif, sans lequel l’idée principale serait suffisamment exprimée, mais qui lui donne ou plus de force, ou plus de noblesse, ou plus d’élévation, ou quelque chose de plus fin, de plus délicat, de plus touchant, ou quelque singularité piquante, ou une couleur plus riante et plus vive, ou quelque trait de caractère plus sensible aux yeux de l’esprit.

Un adjectif sans lequel l’idée serait confuse, incomplète ou vague, et qui ne fait que l’éclaircir, la décider, la circonscrire, n’est donc pas ce qu’on entend par une épithète. Ainsi, lorsqu’on dit, par exemple, L’homme juste est en paix avec lui-même et avec les autres ; L’homme sage est libre dans les fers, juste et sage sont des adjectifs, mais ne sont pas des épithètes. […]

Ce luxe d’expression a ses bornes tout comme l’autre ; et une épithète qui dans le style ne contribue à donner ni plus de force, ni plus de grâce, est un mot parasite […] Lorsqu’elles sont froides ou surabondantes, elles ressemblent à ces bracelets qu’un mauvais peintre avait mis aux Grâces. (Marmontel 2005 [1787] : 497‑498)

14Cet extrait permet de faire ressortir quelques caractéristiques prototypiques de l’épithète d’ornement, qui nous guideront dans l’appréhension du parcours interprétatif que le procédé suscite. On constate premièrement que Marmontel circonscrit d’emblée un champ d’appartenance disciplinaire : relevant du domaine de « l’éloquence et [de la] poésie », il appert que l’épithète s’impose avant tout comme une catégorie du lexique métalittéraire (au sens des Belles Lettres), efficiente, notamment, dans le vocabulaire critique de l’âge classique. En ce sens, la notion dénote un ornement stylistique évalué sous le prisme rhétorique de son efficacité expressive, comme en témoigne l’arsenal de métaphore que Marmontel emprunte au vocabulaire évaluatif de la rhétorique traditionnelle (froideur, couleur, grâce, élévation, noblesse, etc.). Sur le plan formel, l’épithète est appréhendée comme un sous-type d’adjectifs défini par la suppressibilité : les exemples du poéticien attestent du fait qu’il identifie ici l’épithète à l’adjectif descriptif, par opposition aux adjectifs restrictifs, dont l’ajout ou la suppression entraîne une modification sur le plan de l’extension référentielle du syntagme. À cette définition par la suppressibilité sémantico‑logique s’ajoute alors un attendu stylistique, qui sous-tend la conception prioritairement rhétorique de la figure : comme nous le soulignions dans l’introduction, l’épithète d’ornement confère, dès lors qu’elle est bien employée, une plus-value expressive au discours. En définitive, la description marmontélienne de l’épithète repose sur la mise en évidence d’une tension paradoxale entre la suppressibilité grammaticale et la plus-value expressive. Cette tension aboutit alors nécessairement à une herméneutique normative, visant à étudier, au cas par cas, la « contribu[tion] » de l’épithète à la « force » et à la « grâce » du discours et à discriminer les épithètes superflues, oisives, « parasites » — discontinues par excès de redondance — de celles qui s’intègrent pleinement dans la continuité du discours qu’elles viennent relever.

15Les rares stylisticiens contemporains qui se sont intéressés au procédé de l’épithète ont insisté sur l’effet de redondance sémantique qui lui est associé. Anne‑Marie Perrin-Naffakh précise par exemple que « l’épithète se différencie de la qualification adjectivale à fonction informative dans la mesure où, souvent banale — ou ‘obligée’ — et redondante par rapport aux sèmes inclus dans le substantif qu’elle accompagne, elle est d’abord emphatisante et ornementale » (1989 : 215). Dominique Maingueneau et Gilles Philippe proposent, dans leurs Exercices de linguistique pour le texte littéraire, une description à peu près similaire du fonctionnement de l’épithète rhétorique :

[La] notion d’épithète englobe donc les deux grands types identifiés par la rhétorique classique : les épithètes de nature : ‘la froide mort’, ‘la cruelle douleur’... ; les épithètes de caractère, qui sont associées aux noms propres de personne : ‘l’ingénieux Ulysse’ […] De manière remarquable, dans tous ces groupes nominaux, l’adjectif est sémantiquement redondant par rapport au nom, c’est‑à‑dire que, d’une certaine façon, il est déjà inclus dans le sens du nom. (Maingueneau & Philippe 1997 : 97‑98)

16Cette approche stylistique peut être complétée par les travaux d’éliane Delente sur la sémantique de l’épithète de nature (EN), qui ont permis de dépasser l’acception traditionnelle du procédé comme étant fondé sur « l’implication du sémantisme de l’EN dans le sémantisme du substantif » (2001). En effet, si l’EN peut dénoter une propriété « quasi-définitoire », elle « exprime le plus souvent une caractéristique stéréotypique », comprise comme une « idée conventionnelle attachée aux items lexicaux ». L’EN relèverait alors moins de la redondance sémantique que de la présentification d’un fait « comme notoire et incontestable, qu’il le soit ou non dans les faits import[ant] peu ». En définitive, du point de vue de la stylistique contemporaine, l’épithète est une figure adjectivale tournée vers l’expression d’une redondance de sèmes inhérents ou afférents au nom support, dont le caractère convenu et stéréotypique relève d’une modalité d’attribution d’une propriété reconnue comme « notoire et incontestable » (2001).

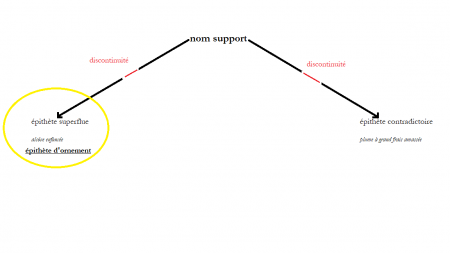

17Cette définition par les critères — qui ne se recouvrent donc que partiellement — de la redondance et/ou de la stéréotypie permet ainsi de mettre en évidence le paradoxe expressif de l’épithète d’ornement. En s’appuyant en effet sur les théories informationnelles de la continuité textuelle exposées ci-dessus, comme sur celle de la congruence sémantique, on peut postuler que, au sein du syntagme nominal, l’épithète apparaît discontinue dès lors qu’elle renferme des sèmes contradictoires avec ceux de son nom support — à l’instar de plume à grand frais amassée, selon l’analyse de George-Louis de Baar — ou au contraire qu’elle ne fait que réitérer des sèmes déjà impliqués par le sémantisme du substantif — à l’instar d’alcôve enfoncée, selon le même critique. Assurément, en identifiant la continuité à cet équilibre instable entre un principe de réitération et un principe d’apport, il apparaît que la discontinuité sémantique est à situer aussi bien du côté de la redondance que de celui de la contradiction. L’argument peut certes sembler paradoxal, mais il procède d’une conception rigoureuse de la continuité comme supposant une suite, le cas échéant de signes linguistiques qui agissent selon une dynamique de reprise et d’ajout informationnels. Or si c’est la complémentarité de l’apport et de la réitération qui conditionne la continuité textuelle, ici appréhendée au niveau sémantique, il semble que la discontinuité peut être comprise non seulement en termes de rupture, mais aussi comme absence de progression, par juxtaposition d’éléments subséquents qui ne font pas suite. En somme, la rupture est tout aussi discontinue que l’est l’absence de progression — et la superfluité (que l’on songe au vice du pléonasme) tout autant que l’incongruence : deux signes ne peuvent constituer une suite que s’ils sont reçus et interprétés comme différents sans être incompatibles. Par là, relativement à un nom support donné, deux types d’épithètes peuvent générer un sentiment de discontinuité : l’épithète redondante et l’épithète contradictoire. Pourtant, comme l’illustre le schéma ci‑dessous, le paradoxe expressif de l’épithète d’ornement est de se situer tendanciellement du côté de l’expression de la redondance, soit de présenter des cas manifestes de discontinuité par excès de proximité sémantique :

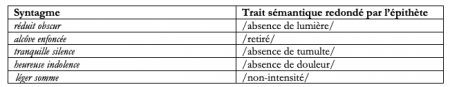

18Avant de nous demander si cette définition de l’épithète d’ornement est suffisante, on remarquera qu’elle fournit au moins un indice de reconnaissance du procédé. Dans le fragment du Lutrin envisagé ci-dessus, également mobilisé par Marmontel pour illustrer le bel usage du procédé, les épithètes — que le poéticien du XVIIIe siècle indique par l’italique, sur la base de la distinction sémantico-logique qu’il pose entre les catégories de l’adjectif et de l’épithète — peuvent globalement se distribuer en deux grandes catégories. Il y a d’un côté un ensemble d’épithètes redondantes, qui redoublent un trait sémantique déjà contenu dans le sémantisme du nom support, comme le montre le tableau ci-dessous :

19D’autres épithètes relèvent de la caractérisation stéréotypique, en réitérant un sème afférent, actualisé par une instruction contextuelle. Ainsi les sèmes /luxe/ et /richesse/, dans les syntagmes « rideaux pompeux » et « lit de plume à grands frais amassée », participent à construire l’image type du prélat fastueux, à contre-courant de l’exigence de simplicité attachée à la vie consacrée. De la même manière, le sème /flasque/ que l’on retrouve dans « molle épaisseur », comme le sème /difformité/ actualisé dans « ramassé dans sa courte grosseur », renforcent le stéréotype du gros prélat oisif qui nourrit la verve satirique du poète. En d’autres termes, que la qualité dénotée par l’adjectif soit inhérente au sémantisme du nom support ou qu’elle manifeste une caractérisation stéréotypique du référent, fondée sur un imaginaire doxique structurant, il appert que les épithètes qui saturent ces quelques vers sont en majeure partie convenues, compte tenu du sémantisme du nom support ou des propriétés stéréotypiquement associées à son référent en contexte. En somme, si cet extrait apparaît représentatif du recours classique au procédé de l’épithète ornementale, il semble que la forme, comme le pressentent les stylisticiens contemporains, trouve sa réalisation privilégiée dans l’expression redondante ou stéréotypée.

Quelle plus-value expressive pour l’épithète d’ornement ?

20Une telle analyse, qui se contente de constater l’effet de redondance, suffit-elle néanmoins à rendre compte de plus-value expressive associée à l’épithète comme procédé stylistique ? L’effet de l’épithète réside-t-il en d’autres termes strictement dans la redondance et le stéréotype rattachés à la caractérisation convenue ? Il convient, sur ce point précis, de revenir au bref commentaire que Marmontel appose à cette citation du Lutrin, dans la rubrique de ses Éléments consacrée à l’épithète (1787) :

Dans ce modèle de la versification française, on voit qu’aucune des épithètes que j’indique n’était absolument nécessaire au sens, mais qu’il n’y en a pas une qui n’ajoute à l’image. (Marmontel 2005 [1787] : 498)

21Comme en témoigne l’emploi du connecteur contre-argumentatif « mais », le repérage de l’épithète par l’absence de « néces[sité] au sens » — sans doute liée au caractère redondant ou stéréotypé de la qualification relativement au nom support, susceptible d’entraîner, comme nous l’avons vu, un sentiment de discontinuité par excès de proximité sémantique — ne constitue en fait que la première phase du raisonnement : le critère de la suppressibilité assure la reconnaissance du procédé, mais ne suffit aucunement à présager de son expressivité. Du point de vue de Marmontel, il revient à l’interprète de rendre-compte de la potentielle plus-value que l’épithète confère à « l’image », en mesurant la « contribu[tion] » de ce « luxe d’expression » à la « force » et à la « grâce » du discours. Il semble aussi que si l’effet de redondance/stéréotypie affecte le niveau du syntagme, relevant des rapports sémantiques entre le nom et l’adjectif, l’ « ajout » expressif s’apprécie quant à lui à un niveau supérieur, celui de « l’image » ou du « discours ». En comprenant en effet la notion d’ « image » en son sens classique de « descriptions qui se font par le discours » — la définition est de Furetière (1690)8 —, il apparaît que la plus-value expressive de l’épithète outrepasse nettement l’échelle du syntagme, au sein duquel elle se borne à la qualification redondante ou convenue, et se mesure par sa contribution à la configuration isotopique globale de la séquence. En faisant alors l’hypothèse que l’épithète d’ornement engage de prime abord la dimension sémantique du texte, nous pouvons avec Marmontel être à même de distinguer les deux temps qui structurent son parcours interprétatif. Le repérage du procédé repose sur le constat d’une absence de nécessité « au sens », que la stylistique contemporaine décrit par les termes de la redondance ou de la stéréotypie. Toutefois, ériger cette redondance/stéréotypie en effet expressif revient à contourner le défi interprétatif posé par la figure d’ornement. Si la belle épithète « ajoute à l’image », il est primordial pour l’interprète d’évaluer, par un geste tout à la fois herméneutique et normatif, la participation du procédé à la continuité sémantique de la séquence, afin de discriminer rigoureusement l’épithète superflue de celle qui relève le discours. En définitive, la plus-value expressive ne coïncide pas avec l’effet de redondance, qui génère un sentiment de discontinuité : bien au contraire, tout l’art de l’épithète consisterait peut-être en une compensation de cette suppressibilité par une intégration choisie dans la continuité de la séquence. Et c’est le passage du repérage de cette discontinuité par excès de proximité à l’échelle du syntagme vers l’appréciation d’une participation substantielle à la continuité isotopique d’une séquence qu’assure l’herméneutique normative d’un Marmontel. Celle‑ci apparaît plus généralement représentative d’une certaine attitude d’époque à l’égard des épithètes, dont on trouve déjà les traces dans le commentaire de Malherbe9 et qui se poursuit tout à la fois dans la tradition rhétorique et celle des remarqueurs. En ce sens, la théorie marmontélienne de l’épithète tire les leçons des analyses conduites au siècle précédent, qui insistent tout à la fois sur la compatibilité sémantique entre le nom et l’adjectif et la plus-value expressive que le procédé confère au discours, en dépit de son apparente superfluité. Ce souci d’une plus-value compensatoire se retrouve en effet systématiquement dans les traités rhétorico-poétiques de la seconde moitié du XVIIe siècle qui s’intéressent de manière générale à la problématique du style et plus localement au bel usage des épithètes ou des alliances de mots. On songe ainsi au Bernard Lamy de La Rhetorique ou l’art de parler, rappelant que les « Epithetes », comme les « expressions entierement Synonymes », ne savent « persuader » que dès lors qu’elles « ajoûtent quelque chose au discours » (1688 [1670] : 278). De même, dans les Entretiens d’Ariste et d’Eugène, le père Bouhours tacle d’un même mouvement « les epithetes qui ne sont point necessaires » et « les purs synonymes qui n’ajoûtent rien au sens » (1671 : 61). Chez Morvan de Bellegarde enfin, pour clore ce petit échantillon d’exemples qui ne visent qu’à situer l’ampleur du phénomène, l’épithète choisie « non seulement […] détermine la signification du substantif : mais encore elle releve la phrase, & la rend piquante ; le stile est vif, fleuri, agréable, enuïeux, selon l’usage qu’on fait des épithetes » (1695 : 71‑72). En définitive, le propre de la belle épithète n’est pas la redite, mais bien l’ajout, observé, par-delà le seuil du syntagme, au niveau du « sens », du « discours » ou du « stile ».

22Un troisième nom doit être ajouté aux débats suscités au XVIIIe siècle par l’interprétation de ces vers du Lutrin, à côté de Marmontel et Georges-Louis de Baar : celui de Charles Batteux, dont l’analyse des épithètes boiléviennes paraît refléter le parcours interprétatif reconstruit ci‑dessus. C’est en effet au célèbre rhétoricien que répondait Georges-Louis de Baar dans ses Babioles, lui reprochant de « s’épuiser en louanges, sur ce lit voluptueux » (1761 : 53). Dans son Cours de belles-lettres, Batteux s’attardait de fait à démontrer l’excellence de Boileau, prenant l’exemple du Lutrin pour y observer, selon l’enseignement que l’auteur de l’Art Poétique attribuait à Malherbe, le « pouvoir d’un mot mis en sa place » (1763 [1753] : 113). Or Batteux traduit d’emblée cet idéal accompli de justesse lexicale par une batterie de métaphores exprimant un principe esthétique de continuité :

Il n’a employé que des pensées vraies, justes, naturelles ; mais qui se suivent, s’engendrent successivement & se poussent sans interruption, comme les flots. (Batteux 1763 [1753] : 113‑114)

23La juxtaposition des termes « suivre » et « engendrer » permet d’actualiser le sème /continu/ : en effet, sous le filtre conceptuel de la trinité10, l’engendrement suppose l’unité des engendrés, faisant écho à la définition du « continu » par les principes de la non-division et de la non‑séparation. De la même manière, l’insistance sur l’absence d’ « interruption » revient également dans la définition du « continu » par Furetière (1690)11 comme par l’Académie, dès la première édition de son Dictionnaire (1694)12. Enfin la métaphore du « flot » rappelle la prédisposition du champ sémantique de l’eau à actualiser le sème afférent de la continuité. Ainsi l’appréciation du mot juste relève, du point de vue critique, d’une appréhension du signe en contexte, dans sa non-isolabilité et en tant qu’il apparaît comme prévu, appelé par ce qui l’environne et par là-même inscrit dans le continuum textuel qu’il contribue à construire.

24Or c’est précisément la description du trésorier endormi dans le Lutrin que Batteux mobilise pour montrer la justesse des choix lexicaux boiléviens. Après avoir repris une maxime attribuée à Denys d’Halicarnasse pour « juger de la bonté des vers », et qui poursuit cette isotopie de la continuité comme qualité du style — « que tout y [dans le vers jugé] soit aussi serré, aussi coulant, aussi juste, aussi uni que dans la prose » (1763 [1753] : 114) (et il est intéressant de voir combien le modèle de la « prose » impose son déploiement continu aux vers, par-delà la segmentabilité métrique, comme l’idéal du « resserr[ement] » prévaut contre l’éclatement manifeste du vers sur la page) — Batteux propose le commentaire suivant :

Les mots sont admirablement choisis pour dire ce que l’on veut dire. Réduit marque un lieu écarté, isolé, bien clos. Obscur : il le falloit pour y mieux dormir jusqu’au grand jour. Une alcôve enfoncée : c’est une retraite profonde, la retraite même du sommeil & de la molesse. S’éleve, au commencement du vers présente l’idée d’un duvet léger, rebondi. À grands frais amassée, ce duvet est si fin ! quel tems, quelle dépense, pour former cet amas qui s’enfle & s’éleve mollement ! Tout n’est pas fait encore pour assurer le repos du Prélat. Quatre rideaux, qui se croisent, mais de ces rideaux, amples, étoffez. Pompeux, est placé à l’hemistyche : pour y reposer l’oreille & l’esprit, & faire sur eux une impression grande. Défendent l’entrée, quelle fierté ! défendre au jour de venir troubler par sa clarté, le sommeil précieux de prélat. Là, parmi les douceurs d’un tranquille silence. Rien n’est si doux, si paisible que ce vers, la rime en est fondante. Le suivant n’est pas moins beau : Regne sur le duvet une heureuse indolence. Ce n’est pas un homme indolent, c’est l’indolence même, & une heureuse indolence, qui regne, qui jouit de tout le bonheur qu’on se figure attaché à la royauté. Cette analyse suffit pour faire voir quelle est la justesse & l’énergie pittoresque des mots. (Batteux 1763 [1753] : 114‑113 [sic])

25Si les gloses portent sur des unités de rangs, de natures et de fonctions diverses, on remarquera que le passage choisi présente une forte densité adjectivale et que les expansions nominales retiennent particulièrement l’attention de l’herméneute. Il serait certes hors de propos de penser que le problème de la justesse lexicale concerne exclusivement l’épithète : le procédé s’impose pourtant, du point de vue de Batteux, comme un observatoire privilégié pour approcher cet idéal stylistique, et ce peut-être en vertu de son caractère premièrement ornemental. En tant que forme prototypiquement tournée vers la réitération sémique, l’épithète défie en quelque sorte la contrainte de progression/apport définitoire de toute textualité : la justesse du procédé ne peut alors se mesurer qu’au-delà de l’échelle du syntagme, où il semble confiné à la redondance, par l’étude des actualisations, notamment sémiques, autorisées sous la pression de l’environnement linguistique.

26En ce sens, l’analyse des épithètes par Batteux opère au-delà du seul syntagme, au niveau de la séquence, là où de Baar se concentrait lui sur les combinaisons de mot. Ainsi l’adjectif obscur ne fait pas que redonder un sème afférent à réduit, mais livre une information nécessaire à la représentation du prélat en tant qu’il dort « jusqu’au grand jour ». La nécessité de l’épithète est soulignée par le recours du critique au verbe modal falloir. Certes l’analyse de Batteux est laconique : il n’en demeure pas moins qu’il pointe ici le basculement comique de la séquence, à savoir que le repos du protagoniste a lieu non pendant la nuit, comme l’on pouvait s’y attendre, mais bien au cours de la journée, entre le « déjeuner » et le « dîner ». Or l’épithète obscur constitue le pivot de ce basculement : elle rend momentanément pertinente l’isotopie nocturne virtuellement comprise dans les sémèmes « alcôve » et « lit », en tant qu’ils appartiennent au taxème du sommeil ; pourtant, cette isotopie est infirmée par l’isotopie diurne introduite par les sémèmes « clarté » et « jour ». En somme l’épithète obscur échappe au vice de la superfluité, dès lors qu’elle contribue à instaurer la tension satirique entre l’isotopie du sommeil, conventionnellement associée à l’isotopie de la nuit, et l’isotopie du jour qui émerge ensuite.

27Pour ce qui est de « alcôve enfoncée », rappelons que la critique de Georges-Louis de Baar portait sur l’apparente superfluité de l’épithète. De fait, alcôve et enfoncée partagent un certain nombre de sèmes inhérents — /retrait/, /renfoncement/, /creux/ —, cependant qu’enfoncé ne semble aucunement apporter un sème qui lui serait spécifique, ou nécessaire à l’actualisation d’un sème dans alcôve. Si l’on se cantonne au niveau du syntagme, l’épithète apparaît indéniablement redondante. Il n’empêche : Batteux propose de mettre le sémème en relation avec l’idée de « sommeil » — « somme » — et de « molesse » — « molle » —, par une caractérisation du sémantisme de « alcôve enfoncée » en terme de « retraite profonde », en recourant à la structure syntaxique du tour équatif, de type x, c’est y. Comment comprendre ce raisonnement ? Il consiste à mettre en évidence la contribution du sémème à la construction d’isotopies dont la portée dépasse le seuil du syntagme. En ce sens, alcôve et enfoncée participent tous deux de l’isotopie du sommeil, mais pour des raisons différentes : on peut actualiser dans alcôve, lit, duvet, coussin le sème /pour dormir/, cependant que l’on peut, dans le contexte de cette isotopie du sommeil, actualiser dans « enfoncée » un sème /profondeur/, qui en dit long sur l’inertie du prélat endormi et vient, avec molesse, renforcer l’isotopie de l’oisiveté. Une fois encore, ce n’est donc pas parce qu’elle est redondante que l’épithète retient l’attention : strictement perçue comme telle, elle est menacée par le fléau de la superfluité, qui déjoue l’impératif de non-répétition inhérent à tout texte. Par-delà la redondance, c’est l’intégration de l’épithète aux faisceaux isotopiques que permettent d’actualiser les séquences qui plaide en faveur de sa justesse.

28On passera plus rapidement sur les autres gloses, en ne retenant que celles qui concernent des mots ou des groupes de mots identifiés par Marmontel comme des épithètes. Le commentaire de Batteux sur l’expression « à grands frais amassée » — « ce duvet est si fin ! quel tems, quelle dépense pour former cet amas qui s’enfle & s’éleve mollement » — souligne d’un côté la participation du complément circonstanciel du participe (« à grands frais ») à l’isotopie du luxe, de la « dépense », pour reprendre l’expression du critique. De l’autre côté, Batteux insiste sur la dimension temporelle (« quel tems ! ») impliquée par le sème /duratif/ compris dans le procès « amassé » : or le sème /duratif/ est en tension satirique avec l’isotopie dominante de l’oisiveté. On remarque que, dans le discours critique, ce trait d’ironie est mis en évidence par le recours au point d’exclamation.

29Pour « pompeux », Batteux dévoile l’effet de saillance, d’ « impression grande » que lui confère sa position « à l’hemistyche » : l’ornement épithétique redouble de fait le sème /luxe/ tout en ajoutant le sème /affectation/, qui prolonge la satire de l’oisiveté des prélats. Enfin, le critique revient sur la métaphoricité de l’expression « règne sur le duvet une heureuse indolence », en précisant : « ce n’est pas un homme indolent, c’est l’indolence même, & une heureuse indolence, qui regne, qui jouit de tout le bonheur qu’on se figure attaché à la royauté ». En effet, l’association sémantique entre le verbe et le sujet de la phrase inversée entraîne une agentivisation de l’abstraction, qui provoque un effet de généralisation de la portée de la satire : le repos d’un homme devient le signe même du « règne » de l’ « indolence » dans le milieu ecclésiastique décrit. Or l’épithète joue un rôle privilégié dans ce basculement du concret vers l’abstrait. Dans le premier hémistiche, le complément circonstanciel de lieu, « sur le duvet », contient le sème /concret/ et place dans l’attente d’un actant agent en position sujet. Or le sème /abstrait/ contenu par « indolence » virtualise cette possibilité au profit d’une acception abstraite du procès (par ailleurs recensée par les lexicographes : « régner, se dit figurément enchoses spirituelles & morales », renseigne Furetière13), qui généralise la portée dénotationnelle du vers. L’épithète « heureuse » est quant à elle caractérisée par son caractère ambivalent sur l’opposition sémantique entre /concret/ et /abstrait/ : et cette ambivalence ne peut de fait être résolue par l’interprétation. L’acception de l’adjectif « heureux » en tant qu’état moral d’un sujet animé réactualise le sème /concret/ contenu dans l’expression « sur le duvet » et laisserait ainsi présager une caractérisation, comme par hypallage, du prélat endormi par le biais de son indolence, cependant que l’acception abstraite — « heureux, se dit figurément en choses spirituelles & morales »14 — participe de la généralisation de l’énoncé induite par l’abstractivisation du procès « régner » dès suite de l’impossible élection à l’agentivité de son sujet abstrait. En d’autres termes, le vers, dont la structure métrique renforce l’inversion syntaxique, est caractérisé par une hésitation toujours maintenue entre le concret — plus rigoureusement, l’agentivisation de l’abstrait, conduisant à interpréter l’ « indolence », par métonymie, comme une qualité du prélat, en tant que sujet endormi — et l’abstrait — ou la généralisation de la portée de l’énoncé. Dans cette hésitation, l’épithète joue un rôle privilégié par son ambivalence même.

30La comparaison des commentaires formulés par de Baar et Batteux permet de réexposer avec plus de précision le paradoxe et le défi herméneutiques propres aux épithètes d’ornement. Défini par la suppressibilité, le procédé est traditionnellement cantonné à la réitération sémique à l’échelle du syntagme : sur le plan sémantique, l’excès de proximité entre l’adjectif et le nom support est susceptible de générer une impression de discontinuité locale, proche de la pléonasmie. C’est sur la base d’un diagnostic de superfluité que de Baar condamne ainsi certaines épithètes du Lutrin de Boileau. Batteux met quant à lui en œuvre une véritable herméneutique de l’épithète, qui consiste à évaluer, par-delà le critère définitoire de la redondance, la participation de l’épithète à la configuration isotopique de la séquence. La plus-value expressive du procédé résulte dès lors d’une actualisation, par l’herméneute, des potentialités sémiques du sémème adjectival, donnant lieu à divers scenarii rhétoriques. Aussi la belle épithète peut-elle contribuer à la construction d’une isotopie à laquelle ne se rattache guère le nom support (telle celle de l’opacité pour « obscur » ou du sommeil pour « enfoncé »). Elle établit tantôt une analogie implicite, à l’instar de celle que permet l’épithète « enfoncée » entre la profondeur de l’alcôve et celle du sommeil du prélat. Elle se fait également le lieu d’antithèses, à l’instar de « amassé », dont le sème /duratif/ entre en conflit avec l’isotopie de l’oisiveté qui prédomine dans l’ensemble du texte. Or ce sont ces phénomènes stylistiques essentiels à « l’image », pour reprendre le mot de Marmontel, que Batteux parvient à dégager, soulignant combien l’apport de l’épithète à la configuration isotopique de la séquence compense son caractère redondant à l’échelle du syntagme. Cette justification herméneutique de l’épithète, contre l’éternel soupçon de superfluité qui pèse sur le procédé, est enfin tout à fait symptomatique de l’imaginaire de la langue poétique qui se construit en cette seconde moitié du XVIIIe siècle, et de la place occupée par les vers de Boileau dans ces discussions. On se rappellera notamment ici du mot de Diderot, dans le cadre de sa réflexion sur les « hiéroglyphes poétiques », dans la Lettre sur les sourds et muets (1751) :

Il est constant que celui à qui l’intelligence des propriétés hiéroglyphiques des mots n’a pas été donnée, ne saisira souvent dans les épithètes que le matériel, et sera sujet à les trouver oisives ; il accusera des idées d’être lâches, ou des images d’être éloignées, parce qu’il n’apercevra pas le lien subtil qui les resserre. (2000 [1751] : 123)

31Or c’est bien à la recherche de ce « lien subtil » que conduit l’herméneutique de Batteux — quoiqu’il fût le rival désigné de la Lettre de Diderot. À l’oisiveté pressentie à l’échelle du syntagme, qui crée un effet de rupture, répond la nécessité expressive de l’ornement, que l’interprète s’attèle à recouvrer, par un exercice minutieux de mise en relation des propriétés linguistiques (sémantiques, syllabiques, phoniques, etc.) de l’épithète avec les phénomènes de réitérations qui conditionnent la fabrique du continu textuel. Schématiquement, le paradoxe de l’épithète d’ornement peut ainsi être complexifié :

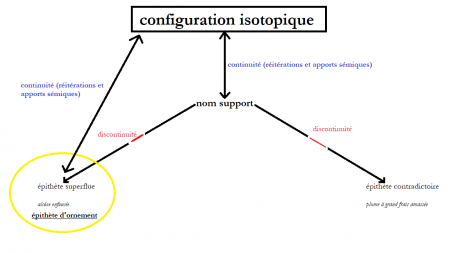

32Comme nous l’avons précédemment montré, l’épithète d’ornement se situe préférentiellement dans le sous-ensemble des épithètes potentiellement superflues, suscitant un sentiment de discontinuité par excès de proximité sémantique avec leur nom du support. Or, par-delà la dépendance de l’épithète avec le nom au sein du syntagme, où prévaut la loi de congruence, le sémème adjectival peut également être envisagé relativement à la configuration isotopique du texte. Par-là, il semble que, du point de vue d’une herméneutique normative, la belle épithète rhétorique outrepasse cette discontinuité apparente à l’échelle du syntagme en s’inscrivant dans la continuité de la configuration isotopique globale de la séquence, dès lors qu’elle contribue par elle-même, indépendamment du sémantisme du substantif, à actualiser et/ou virtualiser des sèmes qui déterminent le complexe isotopique global. En somme, la discontinuité sémantique de l’épithète dans son rapport sémantique avec le nom est compensée par une participation autonome à la configuration isotopique de la séquence, situant le procédé au cœur de cet équilibre instable entre l’apport et la réitération, constitutif de la continuité textuelle.

33Au terme de ces réflexions, nous espérons avoir posé plusieurs jalons pour une redéfinition de la continuité comme condition herméneutique du texte, consistant à considérer tout signe donné en tant qu’il intègre cet ensemble continu que constitue le texte t, suivant le prisme de la détermination du local par le global mis en avant par la sémantique interprétative. En nous appuyant sur le renouvellement de la théorie des tropes par Rastier, nous avons alors tenté d’éclaircir le parcours interprétatif généré par l’épithète, en tant que forme que les poéticiens de l’âge classique définissent par la suppressibilité et qui est comprise comme prototypiquement orientée vers la redondance et/ou la stéréotype par la stylistique contemporaine. Fort des conceptions de la continuité textuelle comme équilibre instable entre un principe d’apport et un principe de réitération, nous avons alors souligné que la carence informative de l’épithète relativement au nom support génère une impression de discontinuité par excès de proximité sémantique, légitimant parfois sa condamnation (que l’on songe à Lote et de Baar). Les approches de Marmontel et de Batteux permettent au contraire de rendre compte de la possible compensation de cette apparente discontinuité par une contribution autonome de l’épithète à la configuration isotopique de la séquence. En somme, l’épithète d’ornement apparaît discontinue à l’échelle du syntagme, et sa plus-value expressive ne peut de fait coïncider avec son caractère redondant. L’impression de discontinuité peut être compensée par une herméneutique — nécessairement normative, à l’instar de celle des critiques du XVIIIe siècle — qui travaille à restituer, par un examen du potentiel sémique de la forme, la participation active de l’épithète à la progression isotopique de la séquence. L’analyse sémantique de l’épithète met alors en évidence le fait qu’elle peut être tout à la fois discontinue à l’échelle du syntagme et continue au niveau supérieur de la séquence, caractérisée tout à la fois par la réitération sémantique et une contribution nécessaire à la dynamique isotopique globale. Ce paradoxe est au cœur du parcours interprétatif suscité par le procédé : le contourner revient à méconnaître l’expressivité de la forme.