La « nature mixte » de la caricature au XIXe siècle

Politique des mœurs

1Si le xixe siècle marque un jalon important dans l’histoire de la caricature, la compréhension que nous avons aujourd’hui de celle-ci est néanmoins très différente de celle qui a eu cours durant toute cette période. Chacun sait que la caricature doit son essor à celui de la presse dans la France de la fin des années 1820. Ce moment voit converger, d’une part la montée d’une exigence démocratique à l’égard des libertés d’opinion et d’expression, menacées par les abus (les lois sur la presse) qui ont fait tomber Charles X et par la censure que ne tarde pas à instaurer la monarchie de Juillet, d’autre part la révolution technique et commerciale qui met de nouveaux moyens, plus performants et moins coûteux, au service de l’impression typographique et de la reproduction des images. Parce que l’Angleterre est en avance dans ces deux domaines, politique et technique, la France lui emprunte le modèle de la presse périodique « illustrée » (cette nouvelle acception vient de l’anglais), en particulier satirique1. En se diffusant largement dans l’espace public, la caricature va ainsi acquérir une visibilité inédite et constituer la pointe avancée de ce que l’on a appelé depuis le « quatrième pouvoir ». On peut dater de ces années l’entrée de la caricature dans son régime moderne, celui dans lequel s’inscrivent encore, à l’âge des médias électroniques, de la presse digitale et des réseaux sociaux, ses manifestations les plus contemporaines.

2Ce moment présente, cependant, un aspect singulier dont il revient à Baudelaire d’avoir livré la description la plus précise. Dans le chapitre du Peintre de la vie moderne qu’il consacre aux « croquis de mœurs », il met en évidence une parenté, qui nous est devenue en grande partie étrangère, entre les dessins de l’« artiste peintre de mœurs » et la littérature :

On a justement appelé les œuvres de Gavarni et de Daumier des compléments de la Comédie humaine. Balzac lui-même, j’en suis très convaincu, n’eût pas été éloigné d’adopter cette idée, laquelle est d’autant plus juste que le génie de l’artiste peintre de mœurs est un génie d’une nature mixte, c’est-à-dire où il entre une bonne partie d’esprit littéraire2.

3Le fait est que Balzac, à la fin des années 1820 et au début de la décennie suivante, a collaboré avec deux journaux fondateurs du genre, La Silhouette (revue fondée en 1829 et qui s’est très vite politisée) et La Caricature, ses textes voisinant avec des dessins à portée plus ou moins satirique qu’ils commentent ou dont ils reprennent des procédés3. Bien des pages de La Comédie humaine en portent la trace, justifiant un rapprochement qui n’a pas échappé à Julien Gracq : « Son homologue (à peine inférieur) dans la catégorie des arts plastiques, c’est bien Daumier, grand peintre, mais à mi-chemin entre Rembrandt et le Charivari4. » Une sorte de circulation à double sens s’établit ainsi entre Balzac et certains dessinateurs contemporains, comme Baudelaire en faisait la remarque six ans plus tôt dès les premières lignes de son article sur « quelques caricaturistes français » : « Un homme étonnant fut ce Carle Vernet. Son œuvre est un monde, une petite Comédie humaine ; car les images triviales, les croquis de la foule et de la rue, les caricatures sont souvent le miroir le plus fidèle de la vie5. » Le jugement qu’il portait quelques pages plus loin sur la relation de « complémentarité » entre l’auteur de La Comédie humaine, Daumier et Gavarni était déjà celui du Peintre de la vie moderne : « La véritable gloire et la vraie mission de Gavarni et de Daumier ont été de compléter Balzac, qui d’ailleurs le savait bien, et les estimait comme des auxiliaires et des commentateurs6. » Ils l’ont « complété » en ceci, précisément, que leur « génie » est « d’une nature mixte », qu’il y « entre une bonne partie d’esprit littéraire » et donc que celui-ci ne prend pas intégralement le pouvoir sur le dessin ; autrement dit, ils sont artistes du fait même qu’« une bonne partie » de leur art, son autre moitié, réside dans la capacité à mobiliser une invention purement plastique. La précision n’est pas inutile : Baudelaire reproche à Grandville d’avoir été « un esprit maladivement littéraire, toujours en quête de moyens bâtards pour faire entrer sa pensée dans le domaine des arts plastiques7 », d’avoir plié ceux-ci à celle-là. Un peu, en somme, comme Frenhofer, dont le « cas », au moment où Balzac multiplie ses interventions fantaisistes dans la presse, exemplifie le thème on ne peut plus balzacien de la « pensée tuant le penseur8 », en l’occurrence du dessein tuant le dessin.

4L’« esprit littéraire » que Baudelaire reconnaît aux dessins de Daumier et de Gavarni parus dans la presse des années 1830, il le maintient comme l’un des traits essentiels des « croquis de mœurs » réalisés par celui auquel il consacre son essai, Constantin Guys. C’est là que se fait jour une seconde différence avec ce que nous entendons aujourd’hui par « caricature » – dans la sinistre ombre portée de tueries qui ont pour seul motif revendiqué… des dessins. Cette différence, il faut la dire, et même, puisque nous y sommes acculés par l’imaginaire le plus archaïque et la barbarie la plus insigne, la revendiquer : elle a trait au continuum générique et esthétique dans lequel, selon Baudelaire, la caricature s’inscrit, aux liens vitaux qu’elle entretient avec la représentation des mœurs, et donc à l’indivisibilité des formes de représentation « en beau et en laid ». Cette formule tout aristotélicienne met en évidence une idée que l’on peut dire consubstantielle à une civilisation qui se sera construite autour de la représentation, c’est-à-dire d’une fonction symbolique dont le fait même est par suite immédiatement et fondamentalement politique, intéressant la polis (et souvent la police) :

J’ai sous les yeux une série de gravures de modes commençant avec la Révolution et finissant à peu près au Consulat. Ces costumes, qui font rire bien des gens irréfléchis, de ces gens graves sans vraie gravité, présentent un charme d’une nature double, artistique et historique. Ils sont très-souvent beaux et spirituellement dessinés ; mais ce qui m’importe au moins autant, et ce que je suis heureux de retrouver dans tous ou presque tous, c’est la morale et l’esthétique du temps. L’idée que l’homme se fait du beau s’imprime dans tout son ajustement, chiffonne ou raidit son habit, arrondit ou aligne son geste, et même pénètre subtilement, à la longue, les traits de son visage. L’homme finit par ressembler à ce qu’il voudrait être. Ces gravures peuvent être traduites en beau et en laid ; en laid, elles deviennent des caricatures, en beau, des statues antiques9.

5Plus encore que la part d’« esprit littéraire » qui entrerait dans l’art du dessinateur de presse, son rattachement aux mœurs constitue sans nul doute pour nous sa détermination la moins évidente. Venue du siècle de Hogarth, en qui l’on peut voir « le père de l’estampe satirique à contenu social en Angleterre10 », elle est aussi prégnante en France à la fin du xixe siècle qu’elle l’était en 1830, lorsque Henri Monnier, après avoir déploré que les hommes de lettres et les peintres se confinent dans leurs arts respectifs, alors que « les études et les observations sont les mêmes11 », justifiait ses Scènes populaires dessinées à la plume en formant l’espoir qu’à son exemple, « les littérateurs viendraient dans les ateliers apprendre à charger une palette comme les peintres iraient demander des conseils aux littérateurs pour rassembler leurs idées12 ».

Le « champ de la caricature » au xixe siècle

6Du dessinateur Pépin, pseudonyme de Claude Guillaumin, John Grand-Carteret prétendait que les contributions graphiques qu’il donnait à la presse avaient la particularité d’être « essentiellement françaises d’esprit et de forme », affirmation qu’il développait de la manière suivante :

Ses personnages, il est vrai, manquent de distinction, mais par leur attitude bien province ils évoquent toute cette littérature humoristico-satirique de Champfleury, qui a eu sa plus haute expression avec les bourgeois de Molinchart.

Le bonhomme grotesque que Pépin promènera à travers ses diverses compositions est à la fois personnel et local13.

7En regard de ces considérations, Grand-Carteret reproduit un dessin publié dans un numéro de L’Éclipse (figure 1), périodique satirique – plus exactement, comme le sous-titre l’annonce, « revue comique illustrée » – dont le dessinateur est un collaborateur régulier. Une version différente de son dessin a été publiée dans un numéro de quatre ans postérieur (figure 2), comme si la séquentialité des cases appelait la sérialité des versions, pratique aussi courante dans les textes que dans les dessins publiés par la presse14.

Figure 1 : « Les archéologues, histoire en images de Pépin. (Éclipse, 1874) », reproduit dans John Grand-Carteret, Les Mœurs et la caricature en France, Paris, À la libraire illustrée, 1888, p. 470, fig. 304. gallica.bnf.fr / BNF.

Figure 2 : Pépin (Claude Guillaumin, dit), « Les archéologues, », L’Éclipse, n° 130, 19 décembre 1878, p. 185. gallica.bnf.fr / BNF.

8Selon Grand-Carteret, L’Éclipse fait partie des journaux qui, en ces années, « contribuent à populariser l’humour et les histoires comiques se développant en une suite de croquis », deux genres très prisés en Angleterre et en Allemagne, mais auxquels « l’esprit français fut si souvent rebelle15 ». Davantage que le renvoi à un « esprit français », manifestement jaloux de conserver ses prérogatives entre ses deux puissants voisins, c’est la référence à Champfleury qui est significative : elle l’est, tout d’abord, de manière ponctuelle, car la figure passablement farfelue de l’archéologue traverse Les Bourgeois de Molinchart (1855), sans doute le roman le plus connu de Champfleury, en raison notamment de la proximité de son sujet avec celui de Madame Bovary ; elle l’est ensuite, plus généralement, parce que l’œuvre de fiction de Champfleury, qui est aussi abondante que diverse (elle compte des romans, des nouvelles, des contes), fait une très large place, dès ses premières « fantaisies », à la composante « humoristico-satirique » ; elle l’est, enfin, parce que la place de cette composante est importante dans la conception de la caricature que Champfleury a exposée et argumentée dans les six volumes de la monumentale histoire de la caricature à laquelle il travailla pendant plus de vingt ans (les deux premiers volumes, l’Histoire de la caricature antique et l’Histoire de la caricature moderne paraissent en 1865, et le dernier, Le Musée secret de la caricature, en 1888), ainsi qu’il ressort de cette notation tardive :

Gaies peintures de mœurs, scènes familières des basses classes, incidents burlesques fréquents dans les divertissements de petites gens, certains écrivains les fusionneraient volontiers avec les nombreux accessoires qui forment le champ de la caricature ; d’autres en feraient une sorte d’avant-garde joyeuse où tous les personnages marcheraient sous le drapeau de la bonne humeur16.

9Que ces « gaies peintures de mœurs » intègrent pleinement le « champ de la caricature » ou qu’elles en soient l’« avant-garde joyeuse », voilà qui n’est pas sans heurter nos représentations de la caricature.

10Champfleury était à mi-chemin de sa vaste entreprise historiographique lorsque commença à paraître le témoignage inédit de Roland Fréart de Chantelou, le Journal de voyage du Cavalier Bernin en France : ce document important, qui nous renseigne au jour le jour sur le séjour (du 2 juin au 20 octobre 1665) du grand architecte et sculpteur romain invité par Louis XIV, fut d’abord publié dans plusieurs livraisons de la Gazette des Beaux-Arts, de 1877 à 1884, puis en volume en 1885. Fréart de Chantelou y rapporte l’étonnement qui fut celui des courtisans devant les « portraits chargés17 » exécutés au débotté par le grand artiste romain, dessins que le diariste présente comme des « portraits que l’on faisait ressembler dans le laid et le ridicule » ; et de citer la réponse galamment spirituelle du Bernin à un courtisan qui lui proposait de « charger » une femme : « Non bisognava caricar le donne che da [sic pour la] notte. » De cette tradition déjà bien implantée dans le pays du Bernin, Champfleury n’aura tenu aucun compte, si tant est qu’il en ait eu connaissance, là même où les historiens modernes de la caricature voient dans la scène rapportée par Chantelou un maillon d’une histoire commencée environ un siècle plus tôt18. Les premiers emplois du terme qu’ils ont relevés dans l’Italie du Seicento, les documents graphiques et les témoignages écrits qu’ils ont exhumés, les quelques textes théoriques de l’époque qu’ils ont retrouvés ont fait apparaître que le terme comme la pratique naissent dans l’entourage d’Annibal Carrache pour se répandre ensuite à Rome via la colonie bolonaise qui y est installée. De cette approche pour ainsi dire philologique et de l’histoire qui a suivi, il ressort que la caricature est définie par la convergence de trois traits, dont chacun est nécessaire, mais dont aucun n’est à lui seul suffisant ; trois traits, donc, qui ne sont réunis que tardivement dans la Bologne des Carrache : il faut que l’intention comique soit perceptible, qu’elle se traduise par la déformation et que celle-ci vise précisément soit un individu, soit un type, ce qui suppose la maîtrise technique des codes graphiques de la ressemblance (singularisante) ou de la vraisemblance (typifante). Ainsi, à la différence du « type » socio-professionnel des physiologies, un type imaginaire comme le Pista que Victor Hugo a mis en scène dans plusieurs dessins (figure 3) réunit-il les trois conditions : tout en gueule et en jambes, il est l’incarnation comico-critique du « Français moyen d’alors19 », comme le Monsieur Prudhomme d’Henri Monnier l’est, en ces mêmes années, du bourgeois pontifiant.

Figure 3 : Victor Hugo, « Pista », 1835, Choses à la plume, plume et encre brune sur feuille de papier vergé et filigranée, Paris, Bibliothèque nationale de France, Manuscrits, NAF 13355, fol. 24-25. Paris, Bibliothèque nationale de France.

11Champfleury et ses contemporains ont fait, eux, un usage beaucoup plus extensif du terme. Pour ce qui est de l’empan chronologique, l’enquête de Champfleury pourrait être dite « maximaliste » : il la fait commencer à la plus haute Antiquité, en l’occurrence l’Égypte, tout comme l’anglais Thomas Wright, qu’il cite assez souvent20, de la même manière que dans le premier volume, l’Histoire de la caricature antique, il renvoie à de très nombreuses reprises à la brochure sur les parodies et les caricatures dans l’Antiquité due à l’archéologue allemand Theodor Panofka21. À l’égard de l’extension définitionnelle, Champfleury et Wright seront suivis par Grand-Carteret, un fait notable étant qu’elle est principalement déterminée par référence à des notions venues de la littérature. Ainsi Champfleury fait-il appel, comme Panofka avant lui, à un terme, parodie, issu de la Poétique d’Aristote, et y recourt-il presque toujours pour renvoyer à la transposition d’actions et de personnages humains dans le monde animal22, pour autant, du moins, qu’elle n’est pas altérée par un symbolisme opaque. L’emploi de l’adjectif « satirique », très fréquent dans le discours sur la caricature, doit évidemment être rapporté lui aussi à la poétique des genres littéraires. De fait, la parodie et la satire sont les deux premières notions fondamentales qui interviennent dans les analyses de Champfleury, la troisième étant le symbole. Par ailleurs, les rapprochements des caricatures avec des productions écrites contemporaines sont assez fréquentes chez lui comme chez Wright.

12Là où les historiens modernes font de l’intention comique, de la déformation et de la transparence référentielle les trois conditions nécessaires et suffisantes de la caricature, pour leurs prédécesseurs, au xixe siècle, la présence de l’un ou l’autre seulement des trois traits définitoires est jugée suffisante pour justifier l’annexion de l’œuvre qui le possède à la caricature : 1) les dessins de Hogarth et de Gavarni sont considérés comme des caricatures en raison d’une intention comique dont témoignent le choix de la scène et la légende, mais non le graphisme23 ; 2) certains dessins de Vinci sont considérés comme des caricatures du seul fait qu’ils montrent des déformations monstrueuses24, tandis que la déformation verse dans l’imagination pure et le fantastique avec toutes les créatures difformes et bouffonnes, faunes, gnomes, nains, gargouilles, dont furent prodigues l’art de l’Antiquité et celui du Moyen Âge (Champfleury s’y étend dans les volumes qui sont respectivement consacrés à ces deux périodes), ou avec les personnages de fantaisie exhibés par les gravures de Callot25 ; 3) enfin, la manifestation d’une hostilité quelconque à l’égard d’un individu, lors même qu’elle ferait l’économie de toute déformation et serait dépourvue d’intention comique, suffit à faire prendre pour des caricatures les gravures de la Réforme et de la Contre-Réforme qui figurent en âne le pape ou Calvin en porc26– le même mouvement d’annexion étant sensible lorsque la visée satirique déborde l’individu ou la classe pour se généraliser à la condition humaine, comme c’est si souvent le cas chez Goya27. On comprend que la notion de caricature, dès lors qu’elle s’établissait sur des principes aussi libéraux, ait pu prétendre rendre compte de manifestations artistiques aussi anciennes que diversifiées...

13Champfleury était pleinement conscient du caractère très ouvert de son approche de la caricature. Il en a fait l’aveu au début de l’Histoire de la caricature sous la Réforme et la Ligue : « On m’a parfois reproché d’avoir donné trop d’extension au mot caricature et d’en avoir prolongé les racines à des époques où ni le mot ni la chose ne pouvaient s’implanter28. » Il cite alors les observations d’« un des plus savants archéologues de ce temps », Eugène Viollet-le-Duc, lequel propose de distinguer la caricature, la charge et la satire, qu’il rapporte à une même « origine : le mépris pour les vices et les ridicules et le besoin de marquer ce mépris29 ». À l’issue de l’examen qu’il fait de la proposition du savant, il peut se targuer de réunir « ces trois formes de caricature dans le même bonnet » pour se rallier à la position des érudits allemands (Theodor Panofka) ou anglais (Thomas Wright), qui refusent de suivre « la tendance française qui sans cesse cherche à condenser » – preuve, s’il en était besoin, que les historiens de la caricature savaient alors dépasser les traditions nationales, quand un Grand-Carteret insistera, lui, sur l’inscription des pratiques caricaturales dans des cadres nationaux. Dans le dernier volume de la série, Champfleury affirmera :

Il est difficile de nettement circonscrire les diverses séries concernant le comique, le satirique, la charge, le grotesque ; la lutte et l’enjambement sont constants dans le domaine de la parodie et c’est ce qui a élargi considérablement le sens du mot « caricature » en Europe30.

14Comme le lecteur d’aujourd’hui peut en effet le constater, les notions qui courent au long des six volumes ne cessent d’« enjamber » les unes sur les autres : la parodie et la satire apparaissent moins comme des variétés ou des types que comme des variables graduables, et des variables au demeurant assez ouvertes pour se combiner avec bien d’autres, ou pour s’en différencier, comme la grimace, le grotesque, le baroque, la chimère, le caprice, la fantaisie, la raillerie et le symbole31.

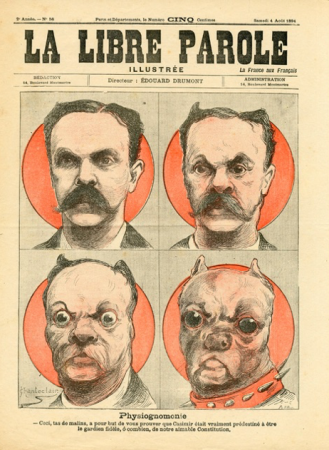

De quelques relations

15Balayer le champ des rapports possibles que recouvrent les relations croisées entre littérature et caricature en France au xixe siècle est une tâche d’autant plus difficile que l’on ne dispose que d’études partielles, soit qu’elles appréhendent ces relations à partir de la littérature (de ce qu’elle dit de la caricature ou de ce qu’elle fait à son exemple)32, soit qu’elles les envisagent en prenant pour pivot l’œuvre d’un seul auteur33. S’ajoute à cette contrainte tout empirique une difficulté de méthode liée à la plus ou moins grande extension que l’on est prêt à concéder à la notion même de littérature, laquelle est alors beaucoup moins étroitement circonscrite qu’elle ne l’est pour nous aujourd’hui, ainsi que le montrent à suffisance les liens très étroits que ce que nous reconnaissons pleinement comme littérature entretient au xixe siècle avec les écrits de toute sorte qui paraissent dans la presse. D’où la nécessité de donner à cette notion suffisamment de souplesse pour accepter de l’étendre à un art verbal qui se déploie à travers le matériau, aussi difficile à qualifier qu’à délimiter, qui forme le fonds « littéraire » de la société : scénettes, historiettes, anecdotes, nouvelles à la main, choses vues, traits d’esprit, « scies », « blagues », chansons, etc. Les travaux décisifs de Marie-Ève Thérenty, d’Alain Vaillant, de Dominique Kalifa ont justement contribué à changer notre regard sur ce qu’une conception par trop restrictive de la littérature avait tendance à repousser vers les marges, faussant du même coup la perception des multiples attenances qui la relient à la culture. De manière corrélative, c’est sans doute la part importante consentie au divertissement dans la presse du xixe siècle qui rend compte de l’extension indéfinie de la notion de caricature et des formes de dépolitisation qu’entraîne la multiplication de dessins simplement amusants. Comme c’est la place faite ici et là à la submersion du politique par les « passions tristes » qui en sera venue à substituer au rire libérateur le rictus mauvais de qui n’a plus à opposer au sentiment d’une cause susceptible d’être mise en délibération que le ressentiment irrationnel à l’égard d’un individu, d’une nation, d’une classe ou d’une « race » (figure 4). Dès lors, il est permis de penser que l’entrée dans la culture industrielle de la communication visuelle aura incité ceux des contemporains qui se firent les historiens de la caricature à en élargir considérablement les limites pour en étendre la compréhension au long d’un spectre allant de la drôlerie anodine à l’infamie abjecte, du déni du politique à la négation du politique, quitte à relire le passé à la lumière du présent34.

Figure 4 : Esnault, « Leur patrie », La Libre Parole illustrée, 28 octobre 1893. Droits réservés.

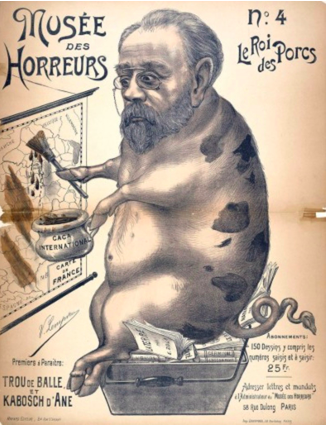

16Qui entreprend d’explorer les relations croisées entre littérature et caricature en France au xixe siècle doit donc prendre en considération le champ que chacune recouvre. Le tableau suivant donne un aperçu de quelques-uns des rapports susceptibles d’être noués entre les deux modes d’expression de la caricature, verbal (ou littéraire) et graphique, ceux-là mêmes que je me propose de parcourir, sans en exclure ni le comique de divertissement ni le déni haineux, qui en forment les bords.

17Le support sémiotique dans lequel s’effectue le rapport réside tantôt dans la juxtaposition in praesentia du texte (titre, légende ou texte plus ou moins développé) et de l’image, tantôt dans la référence qu’un texte fait à une image absente, tantôt dans un parcours vectorisé et causalement (génétiquement) motivé de l’image au texte ou du texte à l’image, tantôt dans une équivalence formelle entre le texte et l’image ou une relation d’ordre mimétique du texte à un type d’image. Le point d’incidence du rapport permet de préciser sa nature : les éléments verbaux co-présents sont incidents aux parergues de l’image ; la référence textuelle à une image, qui est soit explicite, soit implicite, engage le mode énonciatif, fictionnel ou non, dans lequel elle prend effet ; l’équivalence formelle en appelle à des catégories trans-sémiotiques qui sont soit génériques (la charge), soit figurales (la métaphore), alors que le rapport mimo-iconique se joue au niveau des propriétés stylistiques de l’énoncé ; enfin, les deux rapports vectorisés qui conduisent de l’image au texte ou inversement n’activent que des modèles génériques. Il va sans dire que ces différents types de rapport, qui sont, pour ainsi dire, des schèmes syntaxiques de base, sont susceptibles de se combiner entre eux

18L’élément péri-iconique majeur qu’est la légende du dessin peut être approché à travers un exemple qui n’est guère éloigné des « gravures de modes » évoquées par Baudelaire. La dimension satirique n’est certainement pas absente d’une estampe, datant du début du xixe siècle, qui représente des « gourmands à table » et qui se donne comme une caricature (figure 5).

Figure 5 : Anonyme, « Réunion gastronomique ou les gourmands à table », début xixe siècle, estampe, 30,5 x 37,5 cm (montage), Martinet (éd.), Paris, Musée Carnavalet. Photo © RMN-Grand Palais / Agence Bulloz.

19Par-delà les gastronomes de la Société des mercredis dont les agapes hebdomadaires avaient lieu, de 1802 à 1805, dans le restaurant Le Gacque, rue de Rivoli, elle vise un type éthologique digne du Gnathon de La Bruyère, saisi ici en train de vaquer à ses œuvres prandiales et postprandiales. Il n’empêche, cette image pourrait relever aussi bien des « gaies peintures de mœurs » dont parle Champfleury pour les annexer à la caricature. À l’inverse, un dessin comme celui d’Alfred Grévin, qui tient plutôt du croquis parisien, tire sa dimension comique du dialogue qui l’accompagne (figure 6), le jeu sur le double sens du groupe « effet bœuf » contrastant avec l’élégante silhouette de la jeune femme en train de conter à un ami son succès auprès de ces messieurs.

Figure 6 : Alfred Grévin, « Entre bons amis », croquis reproduit dans John Grand-Carteret, Les Mœurs et la caricature en France, Paris, À la libraire illustrée, 1888, p. 496, fig. 324. Droits réservés.

20Sur le plan de l’énonciation textuelle, il est aisé de repérer les cas où un métadiscours prend pour objet une caricature et en propose une description ou un commentaire. En contexte non fictionnel, c’est l’explication de gravure assez bouffonne à laquelle Balzac se livre dans son texte « Mœurs aquatiques », qui paraît dans La Silhouette du 20 mai 1830 et où il s’emploie à déchiffrer l’allégorie de Grandville sur un mode systématiquement déceptif en multipliant les interprétations (figure 7)35.

Figure 7 : J.-J. Grandville, « Mœurs aquatiques. Un rapt », lithographie, La Silhouette, 20 mai 1830, pl. hors-texte. gallica.bnf.fr / BNF.

21En contexte fictionnel, c’est la description d’une caricature du Charivari dans une scène de Bouvard et Pécuchet qui se déroule lors du déjeuner que le comte de Faverge offre aux notables pour fêter sa « future » réélection au Conseil général :

Une caricature du Charivari traînait sur une console, entre des numéros de l’Univers ; cela représentait un citoyen, dont les basques de la redingote laissaient voir une queue, se terminant par un œil. Marescot en donna l’explication. On rit beaucoup36.

22Comme les lecteurs de Flaubert le savaient (à l’instar de Marescot, mais non des autres hôtes du comte), cet appendice caudal muni d’un œil n’est autre que la réinterprétation caricaturale en « queue phalanstérienne » de l’« archibras » imaginé par Charles Fourier. Il en était déjà question dans L’Éducation sentimentale. On sait que Flaubert a pris largement appui sur la presse pour documenter son roman37, de sorte que les caricatures, dont les modèles peuvent être aisément repérés (figures 8-9), entrent dans le matériau génétique de l’œuvre sans qu’il y soit fait explicitement référence : « On faisait des plaisanteries sur la queue phalanstérienne. On allait applaudir la Foire aux Idées ; et on comparait les auteurs à Aristophane38. »

Figure 8 : Bertall (Charles Albert d’Arnoux, dit), « La Foire aux Idées », Le Journal pour rire, n° 37, octobre 1848, Paris, Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, QB-1-1848. gallica.bnf.fr / BNF.

Figure 9 : Cham (Amédée de Noé, dit), « Ce qu’on appelle des idées nouvelles en 1848 », La Caricature, 17 décembre 1848, p. 1366-1367, détail épreuve (26,5 x 41,1 cm, Imp. Aubert & Cie, 1848) appartenant à la collection De Vinck (Est19Vinck), Paris, Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, RÉSERVE QB-370 (112)-FT4. gallica.bnf.fr / BNF.

23Le genre peut soit intervenir dans les deux sens, du graphique vers le textuel ou inversement, soit opérer par équivalence formelle entre procédures verbales et procédures graphiques, modalité par laquelle je commencerai. Comme beaucoup d’autres tableaux de Courbet, et comme Courbet lui-même, son tableau Les Paysans de Flagey39 a donné lieu à une caricature, en l’occurrence celle de Bertall (figure 10), dont le texte qui l’accompagne ne laisse planer aucun doute sur la visée satirique :

Le retour du marché, par Courbet, maître peintre. Rien n’égale l’enthousiasme produit sur le public par les tableaux de Courbet.

– Voilà de la vérité vraie, sans chic ni ficelles.

– On ne sent point là le poncif de l’école, et les absurdes traditions de l’antique. Tout y est naïf, heureux et gai. Courbet avait dix-huit mois quand il a peint ce tableau.

Figure 10 : Bertall (Charles Albert d’Arnoux, dit), « Le salon pour rire », Journal pour rire, 7 mars 1851. Droits réservés.

24Le dessin reprend le principe de la déformation pour l’appliquer non à une personne ou à un type, mais à un style, à une manière de peindre que les détracteurs du peintre ont pris l’habitude d’assimiler au style naïf de l’imagerie populaire et des enseignes40. Le dessin de Bertall relève du pastiche satirique façon À la manière de… de Reboux et Müller, que Genette propose de nommer « charge » pour le différencier du pastiche proprement dit, c’est-à-dire du pastiche non satirique, tel, par exemple, que Proust le met en œuvre41. Pour l’auteur de Palimpsestes, les deux formes de pastiche procèdent par imitation, là où la parodie et le travestissement en appellent à la transformation, la parodie consistant en un « détournement de texte à transformation minimale », comme nous le verrons dans un autre exemple.

25Exemplaire d’une modélisation générique du textuel par le graphique est le séquençage de chaque numéro de La Caricature autour d’une trame reconnaissable. La feuille s’articule autour de quatre rubriques, ainsi glosées dans le « Prospectus » qui paraît en tête du numéro pilote, un texte programmatique auquel Balzac apporta sa contribution42 : après la rubrique « Caricatures morales, religieuses, politiques, littéraires, scéniques, etc. », dont l’intitulé parle par lui-même, la rubrique « Caprices et fantaisies » accueille « les débauches d’imagination qui échappent à nos meilleurs écrivains dont les folies sont quelquefois plus remarquables que leurs ouvrages sérieux » ; les textes rassemblés sous la rubrique « Croquis » consistent en « des scènes vraies, gracieuses ou satiriques et piquantes, qui peindront les mœurs modernes » ; quant aux « Charges », elles relèvent de « cette littérature bouffonne et souvent profonde dont les Scènes populaires de Henri Monnier peuvent donner une idée ». Une nouvelle rubrique, « Pochades », faisant la « revue » des actualités de la semaine, apparaîtra à partir du numéro 9, daté du 30 décembre 1830. Les intitulés de ces rubriques indiquent bien ce qui est cherché : une forme de communication entre le texte et l’image, qui passerait par l’adoption d’un régime commun du trait, le tracé comique et le trait d’esprit se répondant.

26Du côté du genre textuel, on trouve un emploi très intéressant de la parodie en marge d’un dessin caricatural de Victor Hugo, une charge ad hominem (ou plutôt ad feminam). Un premier dessin représente l’opulente Mlle George dans le rôle-titre de Norma ou l’infanticide (figure 11), tragédie en cinq actes et en vers d’Alexandre Soumet, créée au théâtre de l’Odéon le 6 avril 1831. Pourquoi cette caricature aurait-elle été réalisée quatre ans après la création de la pièce ? Sans doute parce que Hugo n’en finit pas de ruminer l’offense faite deux ans plus tôt à sa chère Juliette et dont les représentations de l’opéra de Bellini, tiré de la pièce de Soumet et donné pour la première fois à Paris en 1835, ont pu raviver le souvenir43 : en 1833, la tragédienne avait joué un rôle actif dans la cabale contre « Juju », contraignant celle-ci à abandonner le rôle de Jane dans la pièce de son « Toto »44, Marie Tudor, dont la première eut lieu le 6 novembre au théâtre de la Porte Saint-Martin.

Figure 11 : Victor Hugo, « Melle George dans Norma », vers 1835, plume, encre, papier vélin, 13 x 10,1 cm, Maison de Victor Hugo, Hauteville House (cat. n° 118). Licence CCØ Paris Musées / Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey.

27Les vers inscrits en bas à droite d’un autre dessin datant de cette période (figure 12)45 parodient une strophe de la « Chanson de l’homme » (Première Journée, scène 5), dans l’original : « Ton beau corps se révèle / Sans voile et sans atours… / Dormez, ma belle, / Dormez toujours ! », qui devient, à la faveur d’une césure soulignant cruellement l’« exagération » des formes de la tragédienne : « ton beau corps se révèle /sans voile et sans atour… / dormez, ma belle, / dormez, ma tour- /terelle ! / dormez, ma tour ! ».

Figure 12 : Victor Hugo, « Melle George en déshabillé galant », fin 1833, plume, encre, papier vélin, 22 x 13,9 cm, Maison de Victor Hugo, Hauteville House (cat. n° 117). Licence CCØ Paris Musées / Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey.

28Si Hugo s’auto-parodie, ses portraits de Mlle George sont bien des charges et reposent comme telles sur la déformation, l’« exagération », comme dit Champfleury, lequel, par ailleurs, traite comme relevant de la parodie des dessins qui assimilent un individu ou un type à un animal. Il voit même dans ces assimilations le signe d’une prédisposition littéraire : « […] le peintre de parodies a le cerveau plus littérairement organisé que celui des artistes qui n’ont souci que du beau », car il n’a pas, à la différence de ces derniers, un « cerveau synthétique », mais « s’occupe des choses de son temps, s’en indigne et son indignation fait la force de son crayon46 ». Sur le plan figural, les charges zoomorphes se rattachent à un type de métaphore visuelle que le groupe µ désigne comme « in praesentia conjoint47 ». Si je dis d’une personne qu’elle est un vautour ou un porc, l’équivalent iconique ne peut que substituer totalement des parties à d’autres, produisant de la sorte un assemblage qui tient de la chimère et que le lecteur jugera ou déplacé ou juste selon l’opinion qu’il a de Napoléon III (figure 13) ou d’Émile Zola (figure 14).

Figure 13 : Paul Hadol, « Le Vautour », pl. n° 1/31 de la série de lithographies « La Ménagerie impériale », 27,5 x 17,5 cm, 1870. Droits réservés.

Figure 14 : Victor Lenepveu, « Le Roi des porcs », pl. n° 4/50 de la série « Le Musée des horreurs », 65 x 50 cm, novembre 1899. Droits réservés.

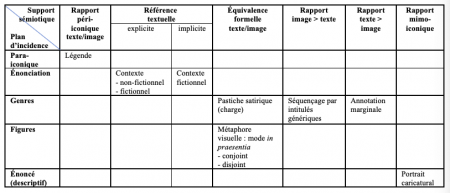

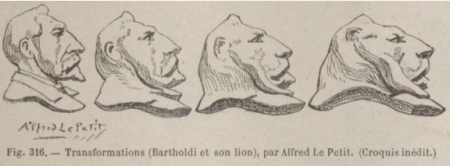

29On doit à Philipon et à Daumier, dans leur fameuse caricature des Poires48, d’avoir mis en séquence le passage d’une forme à l’autre, le comparé et le comparant étant respectivement aux deux bouts de la chaîne. Cette formule a connu un succès certain par la suite, comme on le voit avec deux autres caricatures, l’une ludique, qui assimile progressivement le sculpteur Bartholdi à l’œuvre, le Lion de Belfort, qui l’a rendu célèbre (figure 15), l’autre satirique, qui prend pour cible Jean Casimir-Perier, président de la République depuis le 27 juin 1895 et que la légende nomme simplement « Casimir », sans doute parce que ce nom était déjà en usage pour les chiens (figure 16)49.

Figure 15 : Alfred Le Petit, « Transformations (Bartholdi et son lion) », croquis inédit reproduit dans John Grand-Carteret, Les Mœurs et la caricature en France, Paris, À la libraire illustrée, 1888, p. 483, fig. 316. gallica.bnf.fr / BNF.

Figure 16 : Lucien Émery-Chanteclair, « Physiognomonie », La Libre parole illustrée, 4 août 1894. Droits réservés.

30La séquence métamorphique n’est à chaque fois que le dépliement d’un autre type de métaphore visuelle, le type « in praesentia disjoint » identifié par le groupe µ50, qui l’exemplifie par le tableau de Magritte Les Promenades d’Euclide51, où sont juxtaposées deux formes coniques dont l’une représente un toit en poivrière et l’autre, un boulevard en perspective fuyante. C’est selon le même principe qu’est déjà construite une caricature humoristique de Bertall, qui conte les mésaventures d’une cloche se métamorphosant en une jeune demoiselle bien embarrassée par les expansions juponnantes de la crinoline, fort en vogue sous le Second Empire (figure 17).

Figure 17 : Bertall (Charles Albert d’Arnoux, dit), « Essai sur les beautés de la crinoline », L’Illustration, journal universel, n° 1126, 1864, p. 201 (détail). gallica.bnf.fr / BNF.

31Dans tous les exemples examinés jusqu’ici, les éléments textuels ne sont apparus que sous deux formes : tantôt associés directement à l’image (matériellement présente) par rapport à laquelle ils font office de titre, de légende ou de commentaire, tantôt renvoyant directement (par référence) ou indirectement (par allusion) à une image absente. La troisième modalité, mimo-iconique, s’établit sur des principes tout autres : nulle image particulière n’étant visée, ni donc matériellement présente, c’est le texte qui, par le seul jeu de ses isotopies et de ses figures, fait image, comme le montre exemplairement le portrait-charge de Mme Soudry dans Les Paysans de Balzac :

Mme Soudry se permettait un soupçon de rouge à l’imitation de Mlle Laguerre ; mais cette légère teinte avait changé par la force de l’habitude en plaques de vermillon si pittoresquement appelées des roues de carrosses par nos ancêtres. Les rides du visage devenant de plus en plus profondes et multipliées, la mairesse avait imaginé pouvoir les combler de fard. Son front jaunissant aussi par trop, et ses tempes miroitant, elle se posait du blanc, et figurait les veines de la jeunesse par de légers réseaux de bleu. Cette peinture donnait une excessive vivacité à ses yeux déjà fripons, en sorte que son masque eût paru plus que bizarre à des étrangers ; mais, habituée a cet éclat postiche, sa société trouvait Mme Soudry très belle.

Cette haquenée, toujours décolletée, montrait son dos et sa poitrine, blanchis et vernis l’un et l’autre par les mêmes procédés employés pour le visage ; mais heureusement, sous prétexte de faire badiner de magnifiques dentelles, elle voilait à demi ces produits chimiques. Elle portait toujours un corps de jupe à baleines dont la pointe descendait, très bas, garni de nœuds partout, même à la pointe !… sa jupe rendait des sons criards tant la soie et les falbalas y foisonnaient.

Cet attirail, qui justifie le mot atours, bientôt inexplicable, était en damas de grand prix ce soir-là, car Mme Soudry possédait cent habillements plus riches les uns que les autres, provenant tous de l’immense et splendide garde-robe de Mlle Laguerre, et tous retaillés par elle dans le dernier genre de 1808. Les cheveux de sa perruque blonde, crêpés et poudrés, semblaient soulever son superbe bonnet à coques de satin rouge cerise, pareil aux rubans de ses garnitures52.

32Ancienne femme de chambre de Mlle Laguerre, Mme Soudry est devenue une personnalité éminente de la « première société de Soulanges ». À travers elle, Balzac dresse le portrait typologique d’une classe qui a connu une rapide ascension sociale grâce aux retournements de fortune de la Révolution et de l’Empire53. Le texte est centré d’abord sur le masque que lui compose l’application des fards, puis sur ses atours. Loin de s’opposer l’un à l’autre comme la nature à la culture, le visage-masque et le vêtement-attirail se répondent comme les différents éléments d’une métamorphose qui, de n’affecter que les apparences, est en fait un déguisement. Si certaines pages de Balzac peuvent être rapprochées de l’art de Hogarth ou de Daumier ainsi que des caricatures qui paraissaient dans le Charivari, c’est bien à un portrait-charge que donne lieu cette présentation d’un personnage dont la description (« Si vous voulez vous figurer sous ce bonnet toujours ultra-coquet un visage de macaque d’une laideur monstrueuse […] ») ne s’embarrasse pas de nuances. Et telle est bien la caractéristique stylistique dominante de ce passage : à décrire le ridicule, on charge le trait, on l’appuie d’une ironie insistante et ravageuse, comme si l’excès de laideur entraînait une inflation verbale du discours. À propos de Sarrasine, Barthes notait que « la beauté (contrairement à la laideur) ne peut vraiment s’expliquer ; elle se dit, s’affirme, se répète en chaque partie du corps mais ne se décrit pas54 ». Ici, la laideur ne se dit pas, elle se décrit, s’ex-plique, se détaille dans la variété de ses formes, c’est-à-dire dans la métamorphose qui fait du visage un masque et du vêtement un attirail doté d’une autonomie hautement comique (la jupe crie, les cheveux soulèvent le bonnet). Mais c’est aussi aux modes vestimentaires, passées de mode, qui avaient cours à l’époque où Mlle Laguerre brillait de toute sa splendeur que fait référence l’accoutrement de son ancienne domestique. Les vêtements qu’elle a hérités de la garde-robe de Mlle Laguerre ont beau avoir été « retaillés par elle dans le dernier genre de 1808 » – lequel porte déjà, un demi-siècle plus tard, la trace de son temps pour les premiers lecteurs des Paysans –, les effets produit par ces « effets » sont du plus pur comique. Toutefois, si nous rions, ce n’est pas avec la légèreté inconsidérée de ceux qui trouvent ridicules des vêtements, « très-souvent beaux et spirituellement dessinés », dont le seul tort est d’être passés de mode, mais parce que le portrait, en poussant le trait (en recourant, selon le mot de Gracq, à des « procédés de grossissement »), fait comiquement apparaître le comique involontaire qu’emporte la prétention à l’élégance, redoublée qu’elle est par la reprise des tournures lexicales désuètes que Mme Soudry tient de Mlle Laguerre. Or, il se trouve que cette prétention est portée par une trajectoire sociale et qu’elle s’incarne dans un statut politique légué par la Révolution : Mme Soudry, étoile de sous-préfecture, est « mairesse », c’est-à-dire épouse du maire de Soulanges. Au reste, son visage n’est-il pas peint aux trois couleurs du drapeau ? Le texte nous rappelle ainsi que les rapports entre les mœurs et le politique, entre ce que Baudelaire et Champfleury associaient à la couleur d’une époque et la représentation verbale ou graphique qui peut en être donnée, ne sont pas moins consubstantiels à la caricature que l’« esprit littéraire » qui y entre pour « une bonne partie ».