Modeste proposition pour empêcher les comparatistes de France de renoncer à travailler sur des textes traduits et pour prouver leur utilité à tous les élèves et étudiants en Lettres

1L’ouverture du marché éditorial européen aux créations extra-occidentales et le développement des recherches sur la mondialisation culturelle sont des phénomènes notoires depuis le tournant du xxie siècle1. Si ces dynamiques restent moins évidentes en France que dans d’autres États européens2, il est aujourd’hui difficile pour les comparatistes français de les ignorer. Mais en avoir conscience ne signifie pas qu’il soit toujours évident de les envisager au-delà de ses lectures personnelles, a fortiori s’il s’agit de les intégrer à la fois dans ses recherches et son enseignement.

2Dans ce contexte, la question du statut et des modalités du travail sur les textes traduits révèle nombre d’obstacles auxquels sont soumis celles et ceux qui pratiquent aujourd’hui en France la Littérature générale et comparée dans une perspective mondiale, tout en permettant une nécessaire articulation des domaines scientifique et pédagogique. Selon une approche se voulant à la fois lucide et constructive, nous partirons ainsi de certains problèmes particulièrement évidents, dont il s’agira de présenter un bref état des lieux, avant de proposer quelques ébauches de solutions.

3À cette fin, nous ferons entrer en dialogue, à chaque étape de notre développement, des analyses et propositions émanant d’autres comparatistes s’étant saisis de la question avant nous, et des pistes qui sont davantage de notre fait propre. Tout en revendiquant les héritages dans lesquels nous nous inscrivons, nous espérons ainsi contribuer à interroger à nouveaux frais les modalités d’un processus central chez les comparatistes.

Quelques barrières à lever

4Rappeler quelques évidences permet de comprendre ce qui freine, en France, le développement d’une Littérature générale et comparée « vraiment générale », selon la formule d’Étiemble3. Dans le contexte français actuel, travailler sur des textes traduits, c’est d’abord être soumis à deux grandes difficultés. La première, qui concerne surtout l’Université, est liée à des exigences scientifiques s’opposant à la spécificité institutionnelle de la Littérature générale et comparée. La seconde, qui a trait à l’enseignement des humanités en général, nous semble davantage ressortir à un manque de communication et de concertation entre les différents acteurs engagés dans l’enseignement des Lettres.

Les injonctions contradictoires pesant sur les comparatistes français

5Par rapport à la plupart de leurs collègues européens, les comparatistes français sont contraints d’assumer des pratiques contradictoires, oscillant malaisément au gré des circonstances. Or, ces contraintes antinomiques ne facilitent pas le développement d’approches transculturelles à grande échelle.

6D’une part, toute thèse française inscrite en Littérature générale et comparée (généralement abrégée en « Littérature comparée » ou « Littératures comparées ») se doit de porter sur un corpus plurilingue. Distinguant les comparatistes des chercheurs en langues, littératures et civilisations travaillant sur une seule aire linguistique, cette spécificité se conjugue à une exigence plus implicite mais tout aussi importante : la maîtrise, plus ou moins perfectible mais assurée, de l’ensemble des langues d’origine des œuvres traitées dans le travail de doctorat, indépendamment du sujet choisi et de la taille du corpus. Cette nécessité est censée garantir la qualité des analyses philologiques, mais ne le fait pas toujours : dans le cadre d’un travail sur la circulation internationale des textes, qui se fait très souvent en traduction, il est par exemple peu pertinent d’exiger un recours systématique au texte original alors que tel auteur étudié a eu accès à l’œuvre concernée par le biais d’une traduction.

7Ces deux attendus généraux expliquent en tout cas la faible proportion de corpus en langues extra-européennes dans les thèses comparatistes examinées par la 10e section (« Littératures comparées ») du Conseil National des Universités. À cet égard, les travaux portant sur les littératures orales sont particulièrement concernés. Il faut certes distinguer les thèses présentées par des linguistes et/ou des « native speakers », qui ne sont pas toujours qualifiées faute d’être vraiment comparatistes, des thèses clairement comparatistes et en général qualifiées, où la langue extra-européenne est le fruit d’un apprentissage, parfois relativement récent. Ces dernières ne sont pas inexistantes ; on voit ainsi les effets de la politique d’enseignement du chinois au lycée, choisi parfois de façon stratégique pour intégrer un meilleur établissement. Mais elles sont très rares, ne dépassant pas les 5% sur la période allant de 2015 à 20194. En d’autres termes, nombre de langues et/ou approches de la littérarité dont la maîtrise linguistique solide peut poser problème par rapport à des corpus et canons occidentaux ne sont pas étudiés par les doctorants comparatistes français – parfois sur les conseils mêmes de leurs directeurs de thèse craignant une non-qualification par la 10e section du CNU.

8D’autre part, les comparatistes français sont tenus de travailler régulièrement sur des textes traduits dans le cadre de ce qui soutient l’existence voire la survie institutionnelles de leur discipline : les concours externe et interne de l’agrégation de Lettres modernes. La préparation à l’épreuve écrite (agrégation externe) et orale (agrégations externe et interne) de Littérature générale et comparée s’effectue en effet à partir d’une version française des trois à quatre œuvres littéraires au programme, comportant généralement une œuvre initialement rédigée en français et deux à trois œuvres traduites. La connaissance fine de ce corpus est ainsi censée être vérifiée dans le cadre d’une dissertation écrite portant sur l’ensemble du programme et/ou du commentaire d’un extrait d’un seul texte issu de ce même programme. Sans entrer ici dans une polémique concernant l’intérêt de l’exercice très français de la dissertation pour aborder un corpus pluriculturel ou bien la nature bien peu comparatiste du commentaire, une évidence est frappante : tout comparatiste préparant ses étudiants aux épreuves d’agrégation doit veiller à ce que ces derniers n’analysent pas le texte traduit de la même manière qu’un texte français. Or, le fait que cet élément soit fréquemment abordé dans les rapports des jurys d’agrégation5 souligne que quantité d’étudiants passant le concours, dont la plupart ont pourtant été déjà confrontés à la Littérature générale et comparée durant leur cursus universitaire, manquent d’outils pour analyser de manière pertinente des textes traduits. Cette difficulté se répercute évidemment sur les candidats réussissant le concours et enseignant ensuite en collège et en lycée.

9En théorie, cette seconde contrainte ne devrait pas empêcher les comparatistes de s’ouvrir à des aires linguistiques variées, dans la mesure où la traduction permet justement de composer des corpus transculturels. Mais elle se combine, chez nombre d’enseignants-chercheurs, à une difficulté à travailler sur des corpus intégrant des œuvres extra-occidentales, surtout quand ces dernières ne proviennent pas d’aires littéraires en langues européennes. Cette frilosité se révèle régulièrement durant les discussions présidant au choix des programmes d’agrégation par les membres de la Société Française de Littérature Générale et Comparée, et explique le faible nombre de programmes d’agrégation accueillant des œuvres provenant d’aires linguistiques extra-européennes. Si ce phénomène peut en partie s’expliquer par un « formatage » issu de la première contrainte pesant sur les comparatistes au moment de circonscrire leur sujet de thèse, il relève également d’une difficulté à trouver et employer des outils pour travailler sur des textes traduits dont on ne maîtrise pas la langue d’origine. Cette difficulté ne concerne pas uniquement des domaines linguistiques « rares », dans la mesure où peu de comparatistes maîtrisent parfaitement l’ensemble des langues européennes ; mais elle se trouve exacerbée par la confrontation à un contexte culturel jugé « exotique », pour reprendre une formule employée lors de la réunion d’élaboration des futurs programmes d’agrégation de mai 2019.

Le statut problématique de la Littérature comparée dans l’enseignement secondaire français

10La Littérature comparée, comme discipline universitaire, est largement tributaire de sa présence à l’agrégation externe et interne de Lettres modernes ; elle est de ce fait estimée cruciale à la formation des enseignants du secondaire qui passent l’agrégation ‒ et l’expérience montre que ces derniers réinvestissent dans leurs cours les œuvres sur lesquelles ils ont planché durant l’année du concours. Pour autant, le CAPES est encore, en 2020, centré sur les seules épreuves de langue et de littérature françaises ; les candidats ne sont guère encouragés par les préparateurs et le jury à développer dans leur « composition française » des exemples de littérature étrangère. Si l’université, dans les cursus de lettres, systématise les approches comparatistes, et plus généralement les cours de littérature générale (par le biais notamment des cours sur les « grands classiques », où l’on lit Homère, Shakespeare, Goethe…), la formation des candidats au CAPES se recentre sur la seule littérature de langue française.

11Cela correspond assez bien à la réalité, sinon des programmes du secondaire, du moins de l’esprit de ces programmes. La traduction, et plus généralement la réflexion sur la spécificité de l’étude des textes étrangers lus en traduction, y sont de grandes absentes. Le dépouillement des programmes l’atteste.

12En cycle 3, l’ensemble du programme6 comporte une unique mention du mot « traduction » : les élèves de sixième lisent, dans le cadre de l’objet d’étude « Le monstre, aux limites de l’humain » : « des extraits choisis de l’Odyssée et/ou des Métamorphoses, dans une traduction au choix du professeur ». Singulièrement, l’objet d’étude « Récits de création ; création poétique », propose dans son indication de corpus, « [e]n lien avec le programme d’histoire “Croyances et récits fondateurs dans la Méditerranée antique au 1er millénaire avant Jésus-Christ”), un extrait long de La Genèse dans la Bible (lecture intégrale) », sans expliciter dans quelle traduction de la Bible on choisira cet extrait de la Genèse ‒ or dans le cas de la Bible en français, les enjeux vont au-delà des simples questions traductologiques, puisque les différentes Bibles disponibles sur le marché ont également des orientations confessionnelles très variables.

13En cycle 47, aucune occurrence du mot « traduction ». Pour autant il est évident que les élèves liront des ouvrages traduits. Ainsi en cinquième, on étudiera « des extraits d’œuvres de l’époque médiévale, chansons de geste ou romans de chevalerie », « des extraits d’œuvres épiques, de l’Antiquité au xxie siècle ; en quatrième, dans le cadre de l’objet d’étude « Dire l’amour », « un ensemble de poèmes d’amour, de l’Antiquité à nos jours ». C’est fréquemment à ce niveau qu’est lue une adaptation de Roméo et Juliette de Shakespeare, sans qu’une réflexion sur la traduction ou un accès à l’anglais ne soit particulièrement développée dans les éditions pédagogiques.

14Au niveau du collège, les textes littéraires étudiés par les élèves sont donc lus en bonne partie en traduction, sans que les programmes officiels ne formalisent aucunement la nature étrangère de ces textes, ni qu’elle ne propose une réflexion sur l’opération de traduction. Autrement dit, les programmes des collèges semblent intrinsèquement comparatistes ‒ cela d’autant plus que les rapprochements avec les arts sont encouragés ‒, mais inconscients de l’être, tel monsieur Jourdain ignorant qu’il parle en prose. Ce comparatisme sous-terrain est d’autant plus étonnant que l’intérêt de la comparaison comme heuristique est développé dans l’acquisition d’une réflexion sur la langue :

La comparaison entre les différentes langues apprises par les élèves et le français est riche d’enseignements pour les élèves. Elle favorise la réflexion sur la cohérence des systèmes linguistiques, leurs parentés ou leurs différences, leurs relations. Ces comparaisons peuvent porter sur les ressemblances et différences syntaxiques et lexicales ; elles permettent d’identifier des fonds communs aux différentes familles de langues, d’explorer les parentés pour enrichir le sens des mots ou de réaliser qu’il existe des visions du monde propres à chaque langue. L’étude de quelques exemples d’emprunts ou d’exportations du vocabulaire, anciens ou récents, montre aux élèves que les langues sont des objets vivants et en continuelle mutation8.

15Là encore, absence de référence à la traduction. Si l’on peut comprendre que l’heure ne soit plus aux exercices de version, a fortiori au collège, l’expérience du terrain montre que les élèves, quand ils manipulent des textes en langue étrangère, posent très rapidement la question de la traduction, qui semble s’imposer quand il s’agit de « comparer » des langues.

16Les programmes des lycées invisibilisent tout autant la traduction. Dans le programme de seconde générale et technologique, le mot « traduction » apparaît une fois :

Le professeur veille à présenter, dans les parcours mais aussi par le choix des œuvres intégrales ou de celles abordées en lecture cursive, un tableau varié de la littérature française et francophone. Il propose, en particulier pour les lectures cursives, des œuvres appartenant aux littératures étrangères, du passé lointain - en particulier les textes de l’Antiquité - jusqu’à la période moderne et contemporaine, en s’appuyant sur des traductions de qualité et reconnues. La participation à des actions autour de la lecture, en lien avec les professeurs documentalistes, est favorisée9.

17Si le programme explicite que les textes antiques doivent être lus dans des « traductions de qualité et reconnues », les critères de la « qualité » traductive ne sont pas explicités, et par ailleurs la traduction n’est pas perçue comme un objet que l’on pourrait travailler en soi. On aurait ainsi pu imaginer que l’on propose de comparer plusieurs traductions (en vers, en prose) d’un même texte classique, afin de « remonter » à une meilleure compréhension de l’original, tout en opérant un lien entre les compétences développées en cours de français et celles développées en cours de langue vivante et ancienne. Or les programmes des lycées, s’ils insistent sur la nécessité d’un travail interdisciplinaire impliquant les professeurs d’art, d’histoire et les professeurs documentalistes, abordent peu la littérature étrangère en collaboration entre professeurs de lettres et de langues.

18Du reste, les programmes de lycée ne donnent dans les cours de français qu’une place périphérique aux textes étrangers à partir de la classe de première. La raison, qui n’a pas évolué depuis lors, était exposée en ces termes en 2006 par Philippe Le Guillou, alors doyen du groupe des Lettres :

Ces dernières années, figuraient au programme de littérature, en terminale, des œuvres traduites, par exemple La vie est un songe. Il y en aura très certainement d’autres dans les années à venir. Nous étudions également des textes traduits au collège et au lycée. Ils présentent cette difficulté de ne pouvoir être le support de ce que nous appelons une « lecture analytique », une des épreuves anticipées de français au baccalauréat.

Cependant, les professeurs sont invités à donner à lire aux élèves des textes traduits, parce que nous voulons – j’insiste sur ce point – montrer que notre enseignement littéraire ne se résume pas au seul domaine français. Le domaine gréco-latin, comme le domaine européen et d’autres littératures, sont également importants et dignes d’être lus et abordés en classe.10

19Autrement dit, pour Philippe Le Guillou, l’étude des textes traduits est nécessaire dans une perspective culturelle, afin de ne pas limiter les élèves au « seul domaine français ». Mais implicitement, pour le doyen, l’usage des traductions est un mal nécessaire, et limite la portée du travail pouvant être fait en cours : lire en traduction permet de s’approprier le contenu culturel des œuvres mais non d’opérer une « lecture analytique », autrement dit un commentaire de texte tel qu’il s’en effectue en France du baccalauréat à l’agrégation. Ce préjugé, largement répandu, doit être fortement relativisé. Certes, on ne saurait considérer la traduction comme l’original, et commenter des effets sonores dans une traduction française des Métamorphoses en les attribuant à Ovide. En revanche, une grande part du travail stylistique de l’auteur passe l’épreuve de la traduction : la structure d’un texte, les tons, voire les images, sont vraisemblablement conservées. En outre, si l’assonance lue dans une traduction des Métamorphoses n’est pas d’Ovide, ne peut-on pas la commenter quand même… en la rendant à César, c’est-à-dire au traducteur, dont on peut alors supposer qu’il se fonde sur une lecture de l’original ? Mais pour ce faire, il faut précisément rendre visible le travail du traducteur, et développer les outils permettant de l’analyser, ce qui reste désespérément un angle mort des programmes du secondaire.

20 À ce titre, on ne peut que regretter que le séminaire intitulé « Enseigner les œuvres en traduction », qui s’est tenu en 2006 n’ait pas été suivi d’effet. Les actes, réunis par Yves Chevrel,11, montrent de la part des chercheurs participant à la journée (Michael Oustinof, alors maître de conférences en Littérature comparée ; le philologue helléniste Pierre Judais de la Combe…) une vision très positive de l’apport de l’étude des textes traduits. Ces actes font écho aux travaux encore non dépassés d’Yves Chevrel12 et de Danielle Risterucci-Roudnicky13, qui ont posé des jalons méthodologiques fondamentaux pour l’étude des textes en traduction, et qui servent de fondement méthodologique aux travaux de nombreux enseignants comparatistes. Mais la pénétration de ces réflexions dans le secondaire, et dans la conception des programmes du secondaire, n’a pas eu lieu.

21De ce point de vue, il est du reste regrettable que la Société française de Littérature Générale et Comparée, l’unique société savante comparatiste en France, qui a la responsabilité de proposer des programmes pour l’agrégation de Lettres modernes, n’ait pas été associée ni même consultée lors de la refonte des programmes du collège et du lycée, et cela alors même que le nouvel enseignement de spécialité « Humanités, littérature et philosophie » se prête particulièrement aux approches comparatistes dans son articulation littéraire pluridisciplinaire, et comporte dans la partie « Bibliographie indicative » du programme paru au Bulletin officiel un nombre conséquent d’œuvres traduites… dont il n’est pas fait mention de la langue d’origine ni du fait qu’elles ne sont pas rédigées directement en français14.

Quelques pistes dans le domaine de la recherche

22Pour nous, auteures de cet article, le domaine de la recherche a constitué un point de départ déterminant à la reconnaissance du rôle fondamental du texte traduit non seulement dans la démarche comparatiste, mais également dans la formation des élèves et étudiants auxquels nous avons été confrontées. À partir des contextes épistémologiques dans lesquels nous nous situons l’une et l’autre, nous commencerons donc par présenter deux approches qui nous ont permis d’ébaucher, à notre humble niveau, une étude comparatiste véritablement transculturelle.

Comparer les traductions d’une œuvre dont on ne maîtrise pas (parfaitement) la langue (Claire Placial)

23Depuis une vingtaine d’années, la traductologie sort des formations de traducteurs et des départements de langues pour se développer au sein des formations comparatistes. Lorsque Yves Chevrel et Jean-Yves Masson ont initié, autour de 2005, le projet d’Histoire des traductions en langue française15, ils ont réuni une équipe d’universitaires pour l’essentiel enseignants chercheurs en Littérature comparée, qui pour la plupart n’étaient pas traductologues, mais qui avaient une connaissance profonde des littératures étrangères dont ils étaient spécialistes, et de leur réception en langue française. Il s’agissait de retracer l’histoire d’une partie du patrimoine littéraire de langue française rarement explorée : l’histoire des traductions, à travers la variation des langues et des titres traduits, l’évolution des méthodes traductives, celle du statut des traducteurs, etc. Nombreux ont été les doctorants mis à contribution ; pour ma part, j’avais, fraîchement agrégée, contacté Jean-Yves Masson pour envisager, après une année de césure, une thèse d’histoire de la traduction, sans trop d’idée préalable de corpus, d’époque ou de genre littéraire. Jean-Yves Masson m’a demandé quelles langues je maîtrisais. Quand je lui ai dit que j’apprenais l’hébreu, il m’a orientée vers l’histoire des traductions de la Bible. Je me suis donc embarquée pour un Master 2, puis une thèse, sur l’histoire des traductions du Cantique des cantiques – un texte rédigé en hébreu biblique tardif, langue que j’apprenais depuis un an seulement au début du M2. J’ai soutenu ma thèse16 avec un niveau d’hébreu équivalent à mon niveau de latin : j’en maîtrise la grammaire, j’en comprends le fonctionnement, et avec beaucoup de temps et un dictionnaire je peux comprendre un texte. Cette maîtrise est bien moindre que celle que j’ai de l’allemand, langue que je traduis, ou même de l’italien ou de l’anglais. Pour autant, je faisais une histoire des traductions du Cantique des cantiques, non une étude stylistique du Cantique des cantiques dans sa langue originale : du fait même que mon but était de répertorier les traductions publiées depuis la Renaissance en tendant au maximum à l’exhaustivité, puis d’élaborer des critères pour en analyser le fonctionnement et l’évolution, c’était via les traductions que j’avais à faire à l’original, pour pouvoir rendre compte de la lecture que les traductions en faisaient. J’ai alors pu constater empiriquement la justesse des propos d’Yves Chevrel, qui exposait ainsi l’intérêt de la médiation des traductions n’est donc plus conçue comme créant un manque, mais comme un apport :

Les points de vue qui suivent iront peut-être à l’encontre d’idées reçues, car il s’agit non seulement de donner aux œuvres traduites une place, mais encore de leur reconnaître une réelle dignité en tant qu’objet d’enseignement. […] Une œuvre traduite est une œuvre seconde, certes, mais qui peut avoir fait l’objet d’un véritable travail poétique, qu’il s’agit de scruter. Le processus intellectuel de la comparaison, avec d’autres traductions françaises, avec des traductions en d’autres langues, avec l’original, permet d’avancer dans cet examen17.

24L’intérêt d’une étude diachronique des traductions d’un même texte est pluriel : elle montre, d’une part, l’histoire des lectures du texte. Ainsi les traductions du Cantique des cantiques publiées depuis la Renaissance accompagnent et illustrent la façon dont le texte est compris par les exégètes18, elles témoignent des lignes de partage entre traducteurs catholiques et protestants19, etc. Mais elles reflètent également l’histoire de la traduction de la poésie en langue française, laquelle est elle-même le reflet de l’évolution de la poésie. Ainsi les traducteurs du Cantique choisissent-ils jusqu’à la fin du xixe siècle soit le vers régulier, soit la prose, et adoptent en revanche majoritairement le vers libre au xxe siècle.

25Pour ce qui est de remonter à la compréhension de l’original via les traductions, la confrontation d’un nombre important de traductions faites essentiellement sur l’hébreu et pour un quart d’entre elles environ sur le latin (deux cent cinquante publications constituaient mon corpus de thèse, pour un total de deux cent soixante-cinq traductions, certaines publications en proposant deux ou trois) permettait d’aller bien au-delà d’un simple déchiffrement du texte hébreu. Les traductions étaient en effet une illustration en acte de la polysémie de certains versets, de la monosémie de certains autres plus rares, de la difficulté intrinsèque de certains autres qui confinaient à l’inintelligible et donc à l’intraduisible.

Mêler l’étude assurée d’œuvres en langue originale et l’étude distante d’œuvres traduites dont on ne maîtrise pas la langue d’origine (Chloé Chaudet)

26En raison de l’injonction des comparatistes français à la maîtrise linguistique des corpus analysés, l’étude conjointe d’œuvres littéraires étudiées en traduction et d’œuvres littéraires examinées en langue originale est (très) peu pratiquée en France, voire considérée comme « un grand tabou » – formule paralysante qui m’avait marquée à mon retour en France, après une thèse essentiellement réalisée en Allemagne. De l’autre côté du Rhin, une telle démarche ne pose pas problème à des chercheurs à la fois réputés pour leurs connaissances linguistiques étendues et pour l’ouverture internationale de leur pratique des études littéraires20. Or, ce type d’étude mêlée est précisément intéressant quand il s’agit d’intégrer des corpus extra-occidentaux à ses recherches.

27Dans ma thèse, j’ai cherché à faire émerger quelques grands traits d’une poétique transculturelle de l’engagement littéraire au tournant du xxie siècle. La spécificité de ma démarche était de travailler à la fois sur des œuvres littéraires occidentales et extra-occidentales, notamment afin d’interroger la distinction souvent constatée par la critique entre un engagement occidental feutré voire désavoué d’une part, et un engagement polémique et assumé des auteurs du « Sud global », d’autre part21. J’ai majoritairement travaillé sur un corpus de langue française, anglaise, allemande et espagnole ; mais parmi les neuf auteurs que j’ai étudiés, deux provenaient de domaines linguistiques extra-européens : le romancier et essayiste turc Orhan Pamuk ; la poétesse, romancière et essayiste bangladaise Taslima Nasreen. Je ne maîtrisais ni le truc, ni le bengali, mais ai choisi de les intégrer à mon corpus, pour deux raisons principales : l’intérêt de leurs œuvres pour ma problématique, et la volonté de ne pas les écarter en raison de leur appartenance linguistique ‒ ce qui aurait mené à reconduire le geste d’exclusion des écritures extra-occidentales de l’engagement que je reprochais justement aux critiques européens spécialistes de la question. Consciente des difficultés auxquelles allait m’exposer l’analyse d’œuvres traduites, j’ai décidé de les intégrer quand même à mon corpus, en me proposant de confronter leurs traductions française, allemande et anglaise, en particulier. J’ai donc assumé mon absence de maîtrise de langues auxquelles je ne pouvais alors avoir accès, à moins de me financer des cours particuliers onéreux. Si ce dernier élément est évident dès lors que l’on s’intéresse à des domaines linguistiques peu enseignés, il est nécessaire de le rappeler afin de souligner la difficulté pour les doctorants de s’assurer la maîtrise solide d’une nouvelle langue durant la thèse : le travail sur des textes traduits permet dès lors de ne pas complètement renoncer, quand elle se présente, à une volonté de large ouverture transculturelle.

28Au plan méthodologique, mon choix a impliqué l’élaboration d’un continuum allant d’analyses philologiques à des développements relevant davantage des études culturelles. L’étude des sept auteurs analysés en langue originale (Waris Dirie, Peter Handke, JMG Le Clézio, Toni Morrison, Ben Okri, Salman Rushdie, Luis Sepúlveda) relevait de l’ensemble de ce continuum, tandis que les œuvres des deux auteurs étudiés en traduction (Orhan Pamuk, Taslima Nasreen) étaient abordées non comme un corpus complémentaire, mais comme un objet d’analyse discursive prudente, affilié au pôle culturaliste. À ce titre, j’ai articulé, dans une partie consacrée aux « stratégies de l’accusation », l’étude d’une auteure en langue originale et d’une auteure en traduction (Waris Dirie et Taslima Nasreen), et dans une autre partie consacrée aux « stratégies du décalage », l’étude de deux auteur.e.s en langue originale (Toni Morrison et Salman Rushdie) et d’un auteur en traduction (Orhan Pamuk). L’analyse rhétorico-poétique graduelle que j’ai tenté de développer reposait ainsi sur une lecture ponctuellement distante, pour répondre à la proposition de Franco Moretti22.

29De fait, le modèle développé par Moretti rend justice à l’importance de la traduction dans les processus de mondialisation culturelle, mais tend à négliger l’intérêt des analyses pratiquées sur des corpus en langue originale. Or, mon intention n’était pas de renoncer à toute étude philologique, mais bien d’élaborer, à l’échelle d’un corpus relativement conséquent, un dialogue de type auerbachien, oscillant entre le micro- et le macro-texte23. Si elle gagnerait à être développée et affinée à l’épreuve d’autres corpus, cette ébauche d’une analyse graduelle au service d’une approche comparatiste d’envergure mondiale m’a permis de questionner ma conception (ouest-)européenne de la littérarité, en m’obligeant par exemple à débusquer certains phénomènes de modernité ailleurs que dans une poétique de la rupture. L’écriture de la subalternité élaborée par Taslima Nasreen dans Rumeurs de haine (Dvikhandita Seisab Andhakar, 2003) ou le travail sur l’intertexte kafkaïen auquel procède Pamuk dans Neige (Kar, 2002), qui conditionnent certaines reconfigurations novatrices de l’engagement littéraire, peuvent par exemple être étudiés en traduction ; en revanche, ils ne peuvent pas vraiment être pensés en termes de rupture formelle ou stylistique. De ce point de vue, l’ouverture transculturelle que m’a apportée mon premier travail de recherche comparatiste, et qui a été déterminante pour mes travaux ultérieurs, a été directement provoquée par l’étude de textes traduits.

Conséquences pour et dans l’enseignement

30À la valorisation du travail sur des textes traduits que nous estimons donc toutes deux essentielle au plan de la recherche, nous proposons à présent d’articuler une démarche pédagogique spécifique. À cet égard, notre visée est moins de complexifier les injonctions déjà nombreuses adressées aux enseignants que d’en appeler à un changement de perspective. Nous partirons ainsi de quelques éléments fondamentaux assez simples à appliquer, avant de proposer une reconfiguration permettant d’intégrer davantage de corpus extra-occidentaux dans les programmes d’enseignement, du collège à l’Université.

Dédramatiser

31Une première pratique généralement efficace consiste à montrer aux élèves et étudiants qu’il est assez simple de proposer une analyse formelle de textes traduits. L’une des difficultés récurrentes dans les travaux réalisés est en effet la prise en compte de la forme des traductions, souvent considérées comme des documents plus que comme des œuvres littéraires. Cette difficulté s’explique notamment par l’association de l’étude littéraire à la micro-analyse, autre grande habitude chez nombre d’élèves et étudiants français. Dans ce contexte, on peut par exemple proposer un exercice basique, qui permet de faire prendre conscience aux élèves et étudiants de la possibilité de certaines constantes translinguistiques tout en les aidant à élargir leur conception de l’analyse littéraire et, partant, de la littérarité ‒ condition sine qua non pour envisager ensuite l’étude de corpus littéraires et artistiques au-delà des seules aires occidentales.

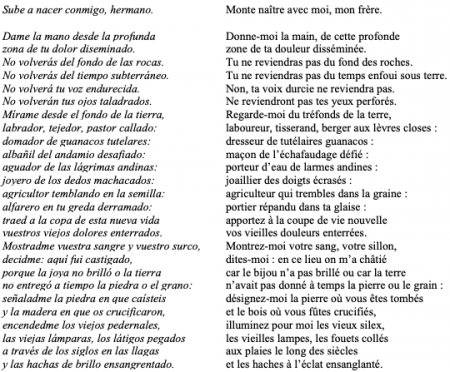

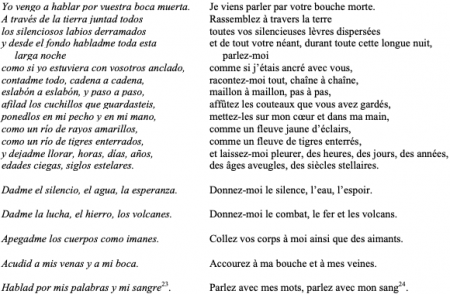

32 Ce type d’exercice a été pratiqué avec un groupe assez hétérogène d’étudiants de 2e année de licence de Lettres modernes de l’Université Clermont Auvergne, dans le cadre d’un cours portant sur les reconfigurations, en particulier extra-européennes, de l’épopée. Les étudiants ne parvenaient pas à prendre en compte la forme des traductions étudiées, en raison de la difficulté associée à l’analyse poétique. Ils se sont donc vu proposer l’étude d’un corpus composé de la version originale et d’une traduction française d’un poème de Pablo Neruda, extrait du IIe chant du Canto general :

33Après avoir découvert ce corpus, les étudiants se sont vu communiquer trois axes de lecture assez généraux (I. L’adresse à un frère américain / à des frères américains ; II. Une communauté de « petites gens » ; III. La figure du poète, entre compagnon et prophète). Ils ont ensuite eu pour consigne de nourrir ces trois axes par des références au texte traduit articulées à des procédés, en sélectionnant uniquement des éléments qu’il était possible d’analyser en français sans trahir l’original. Certains étudiants maîtrisaient l’espagnol, d’autres non ; mais toutes et tous sont parvenus à mener à bien l’exercice, avec une facilité qui les a eux-mêmes étonnés. Parmi les constantes translinguistiques relevées, on trouvait ainsi le système énonciatif, les assonances et allitérations, les énumérations, la typographie, et, dans une certaine mesure, les champs lexicaux et les métaphores : tant d’éléments simples à observer. La proximité de l’espagnol et du français facilitait évidemment l’exercice, mais les étudiants ont été confortés dans leur analyse par l’appui bienvenu d’une étudiante Erasmus tchèque, qui a affirmé que les cinq premiers éléments dégagés étaient également pertinents pour étudier au plan formel la traduction française de la plupart des textes rédigés dans une langue slave. Tout était finalement affaire de perspective plus que de compétences linguistiques, dans le cadre d’un type d’exercice qu’il est tout à fait possible de pratiquer dès le collège.

34Qui plus est, l’analyse des traductions dans le cours de Littérature comparée est susceptible d’aider les étudiants à pénétrer dans la poétique de l’auteur. D’abord, parce que la traduction, pour des étudiants peu confiants de leur capacité à lire en langue étrangère, est une « béquille » rassurante. Mais aussi, parce que l’analyse des choix des traducteurs, dont on s’efforce de rendre raison plutôt que de les critiquer, oblige à tenter de reconstituer la lecture que le traducteur fait du texte originel, et porte ainsi les étudiants à développer leur arsenal herméneutique. L’analyse en cours de la traduction de « Sailing to Byzantium » de W. B. Yeats par Yves Bonnefoy a été à ce titre très productive. D’abord parce que l’examen de la traduction du titre est déjà l’exhibition d’une lecture : la traversée vers Byzance comme projection vers « l’autre rive » de la mort. Ensuite parce que les choix prosodiques de Bonnefoy, qui tend fortement à l’étoffement tout en tentant de préserver quelque chose du rythme de Yeats obligent, par contraste, à revenir au texte anglais. Le développement du premier vers chez Bonnefoy pose question :

Non, ce pays

N’est pas pour le vieil homme. Garçon et filles,

À leur étreinte, et les oiseaux des arbres…26

35Traduisant :

That is no country for old men. The young

In one another’s arms, birds in the trees…27

36La dislocation à gauche en français (« Non, ce pays n’est pas ») n’est certes pas présente dans l’anglais. Mais plutôt que de reprocher à Bonnefoy une « infidélité » ou, plus prosaïquement, un petit ajout, demandons-nous la raison de cet ajout. Une traduction française plus littérale par « Ce n’est pas un pays » gommerait l’effet du déictique anglais, qui plus est accentué, renversant dès le premier vers le rythme du pentamètre iambique28. Le « Non » est, si l’on veut, la solution trouvée par Bonnefoy pour rendre quelque chose de l’inversion trochaïque en anglais, et ce alors que la poésie de langue française ne répond pas aux mêmes contraintes accentuelles que l’anglophone. Avec ce genre de considérations qui nous permettent, par l’analyse des apparentes discordances de la traduction française, de caractériser la poétique de Yeats, on en vient à caractériser que dans le poème original la première strophe est rythmiquement plus agitée que la deuxième, soulignant le contraste entre la jeune et vivace Irlande et le vieil âge du poète qui aspire à l’immobilité ‒ et l’éternité ‒ de l’œuvre d’art. C’est tout le sens du poème qui se joue dans ces considérations.

Défamiliariser

37L’entrée au programme d’agrégation, dans le programme « Formes de l’action poétique », du poète palestinien Mahmoud Darwich, quelques années après le programme « Permanence de la poésie épique au xxe siècle » où figuraient le poème turc Nazim Hikmet et la poétesse russe Anna Akhmatova, a été l’occasion pour les enseignants comparatistes de se confronter à des auteurs que, dans leur grande majorité, ils ne sont pas davantage capables que les étudiants de lire en langue originale. Dans le cas de Darwich et Akhmatova, l’alphabet non-latin rend le déchiffrage même presque impossible ; dans celui de Darwich, la reprise par l’auteur de traditions formelles (la muachah, le ghazal…) étrangères à la formation des enseignants européens transporte étudiants et professeurs en territoire poétique inconnu. Et pourtant ce programme, et en particulier Darwich, a connu une réception très favorable à plusieurs titres. D’une part, les examinateurs ont entendu des explications admirables lors des oraux de l’agrégation, prouvant qu’il était possible de comprendre les enjeux d’une poésie a priori très étrangère et de se l’approprier en un an. D’autre part, le programme a fait des petits, et les préparateurs (dont l’autrice de ces lignes) ont pu remettre cet auteur au programme de leurs cours. Enfin, Darwich a recueilli l’adhésion d’un grand nombre d’étudiants (bien davantage que Yeats ou Lorca). Les étudiants qui de par leurs origines familiales ont des notions d’arabe ont été valorisés dans leurs connaissances linguistiques et ont vu un poète utilisant notamment des influences coraniques entrer dans les classiques de l’université française, ce qui était politiquement important. Mais les étudiants ignorant jusque-là tout de la langue et de la poésie arabe, et extrêmement ignares du substrat historique (andalou, palestinien) de Darwich ont également fortement apprécié l’expérience de défamiliarisation qui leur était ainsi proposée, par attrait de la nouveauté pour une part, et aussi par la créativité qu’a demandé l’approche collective de Darwich sans connaissance de la langue originale par l’enseignant. On a ainsi pu, par exemple, se reposer sur l’écoute des lectures publiques faites par Darwich de sa poésie, et qui avaient pour double résultat de rendre audible la matrice sonore du texte (et par conséquent de matérialiser l’original inaccessible, de s’interroger sur l’existence de rimes, d’assonances…) et de rendre sensible l’inscription de la poésie de Darwich dans sa dimension de poésie en acte, sociale, performative, reçue collectivement et non seulement dans l’intimité de la lecture.

38De plus, la confrontation au poème en langue étrangère, dans un alphabet non latin pas ou mal déchiffré, a également l’intérêt de rendre sensible la matérialité du texte, tel qu’il se déploie dans l’espace de la page en façonnant l’expérience du lecteur, le rythme de la lecture. Il n’est pas exact que l’on ne « comprend rien » d’un sonnet de Darwich en arabe si l’on ne lit pas l’arabe : on pourra, avec un minimum de bagage littéraire, reconnaître un sonnet ; on pourra également être sensible à des effets de rythme et de répétitions (rimes, anaphores…).

39La confrontation du texte original avec sa ou ses traductions peut alors faire porter l’analyse davantage sur les choix formels opérés par le traducteur ou la traductrice : quelle forme en français ? Le poème en français instaure-t-il une régularité, et si oui, de quel ordre ? Être dans l’incapacité de commenter les choix sémantiques peut dès lors apparaître comme un mal pour un bien : en se décentrant de ce qui a trop souvent tendance à focaliser l’attention des étudiant·e·s comme des critiques de la traduction, à savoir les choix lexicaux et sémantiques, l’analyse remet les questions formelles au centre du débat. La non-maîtrise des langues étrangères originales est alors un tremplin paradoxal, et plus seulement un handicap à surmonter en s’équipant des diverses « béquilles » philologiques qu’évoque Céline Barral dans son article.

40Qu’ils aient constitué notre point de départ ou que nous les ayons rencontrés au fur et à mesure, les problèmes et difficultés émaillant cet article nous ont semblé avoir à chaque fois pour origine une double crainte : celle de l’absence de maîtrise, ainsi que celle de l’inconfort face aux textes traduits – crainte encore plus nette quand les aires linguistiques d’origine sont extra-occidentales. Nous conclurons donc notre réflexion par un bref plaidoyer pour le risque et l’aventure : assumons-la, cette crainte, sans taire les obstacles et heurts avec lesquels elle va de pair ; et à partir de là, jouons avec elle, pour tenter d’éveiller les sensibilités et d’élargir nos perspectives– un peu comme Swift procède avec la misère irlandaise dans le pamphlet dont s’inspire notre titre29.