Lettres du Nouveau Monde. Lire une traduction à l’ère de la première mondialisation

1Le terme de « première mondialisation » est désormais utilisé pour désigner les premiers circuits d’échanges planétaires, émergés avec les voyages entrepris par les Européens à partir de la fin du xve siècle. Serge Gruzinski a ainsi souligné l’ancienneté du phénomène : la mondialisation date de l’âge des conquêtes et plus précisément de l’expansion de l’empire espagnol au xvie siècle1. Il faut rappeler qu’Immanuel Wallerstein avait déjà identifié la naissance d’un système-monde à la Renaissance. Reprenant à son compte la notion de Braudel d’économie-monde, Wallerstein s’était surtout engagé dans une perspective économique : observer et décrire l’émergence et le développement à l’échelle mondiale du capitalisme2. Pour Serge Gruzinski, l’orientation est davantage culturelle ; plutôt que la constitution d’une économie-monde, c’est la mobilité des textes, des pratiques artistiques, religieuses, politiques, c’est le métissage des imaginaires et des représentations qui doit retenir l’attention de l’historien. Dans ce cadre, le rôle de la traduction est naturellement central. Son importance pour le processus de colonisation et d’échanges plus ou moins consentis (évangélisation, conquête, administration politique, relations commerciales et diplomatiques, transmission des savoirs et des techniques, constitution de grammaires et compréhension de la diversité des langues du monde) a déjà été considérablement mis en relief3. Pourtant si la traduction est inscrite dans un contexte historique, l’objet lui-même est encore trop rarement envisagé dans son historicité ; la traduction reste souvent considérée comme une pratique uniforme, un outil dont on dispose de la même manière, quelles que soient les périodes.

2Il appartiendrait donc à l’historien des traductions de mesurer davantage l’influence de ces traductions entreprises aux quatre coins d’un monde en constante expansion sur l’évolution générale des pratiques traductives et de leur conception. À ce titre on ne peut que mentionner le travail mené par Otto Zwartjes, qui montre comment les missionnaires, sans avoir jamais voulu contribuer à une théorie de la traduction, ont cependant considérablement œuvré à remodeler la pensée et les formes de la traduction occidentale4. L’éloignement inédit des langues mises brusquement en contact, et le but même des missionnaires, oblige ces derniers à tourner résolument leurs traductions du côté de leurs destinataires. De sorte que la fidélité dévolue au texte d’origine se conjugue nécessairement à une réflexion sur les modalités de sa réception. Toute pratique d’écriture projetant toujours, même implicitement, un lecteur, il semble d’ailleurs conséquent de s’interroger sur ce que signifie lire une traduction. C’est bien là le mérite de l’ouvrage de Mathieu Dosse5. Toutefois, la lecture des traductions y est abordée dans les termes d’une phénoménologie de la lecture et selon une définition du littéraire comme rupture de la lisibilité, qui ne peut s’appliquer aussi bien à la période qui nous occupe. Au demeurant, dégager des attitudes de lecture de traduction au xvie siècle reste une entreprise délicate ; s’il n’est guère possible de s’appuyer sur des textes ou une iconographie explicites, les observations sur la manière de traduire qui se multiplient à la Renaissance6 peuvent cependant fournir des indications quant aux effets de lecture attendus. L’aspect matériel des œuvres en traduction est susceptible de délivrer des informations semblables. C’est donc en combinant commentaire traditionnel et bibliographie matérielle7, et par la variation des focales, que l’on peut tenter de mener une histoire différenciée de la lecture des traductions qui s’inscrive aussi dans le contexte de la première mondialisation. Le continent américain offre à cet égard un terrain d’observation inestimable : en effet, alors que pour d’autres parties du monde, la présence d’intermédiaires arabophones pouvait atténuer le choc de la rencontre, dans le cas du Nouveau-Monde la question de la commensurabilité des cultures s’y trouve bien plus « dramatisée ». On y trouve comme l’expression concrète et historique du célèbre problème philosophique de Quine, décrivant la rencontre entre un ethnologue et un indien ne possédant aucune référence linguistique et culturelle communes, étendue ici à un espace continental et sur le temps long8.

L’essai sur les cannibales

3S’il est un texte célèbre qui fonde son propos sur la lecture de traductions de chansons indiennes au xvie siècle, c’est bien le chapitre 30 du Livre I des Essais de Montaigne. L’essai sur les cannibales a été commenté de nombreuses fois et l’on ne se proposera certainement pas d’ajouter une analyse à celles qui existent déjà9. On se contentera d’en rappeler l’argumentation générale : l’évocation du Nouveau Monde entraîne la description des coutumes de peuples américains (surtout des Indiens du Brésil, ce qui est lié évidemment aux sources françaises, abondantes en la matière, en raison de l’entreprise de Villegaignon et de la tentative d’établir une colonie française dans la baie de Rio10) afin d’exhiber la relativité de la notion de barbarie. La description des mœurs des cannibales fonctionne comme un révélateur de la barbarie européenne et comme la reconnaissance d’une civilité américaine au moins égale à celle que les Européens croient détenir. Dans cet argumentaire la littérature tient une place de choix11. En effet, la mention de chansons cannibales vient appuyer l’idée que les Indiens constituent une nation policée :

J’ay une chanson faicte par un prisonnier, où il y a ce traict : qu’ils viennent hardiment trétous et s’assemblent pour disner de luy : car ils mangeront quant et quant leurs peres et leurs ayeux, qui ont servy d’aliment et de nourriture à son corps. Ces muscles, dit-il, cette cher et ces veines, ce sont les vostres, pauvres fols que vous estes ; vous ne recognoissez pas que la substance des membres de vos ancestres s’y tient encore : savourez les bien, vous y trouverez le goust de vostre propre chair. Invention qui ne sent aucunement la barbarie12.

4Plus loin c’est la comparaison avec une tradition littéraire européenne qui achève d’affirmer le caractère littéraire des chansons :

Outre celuy que je vien de reciter de l’une de leurs chansons guerrieres, j’en ay un’autre, amoureuse, qui commence en ce sens : Couleuvre, arreste toy ; arreste toy, couleuvre, afin que ma sœur tire sur le patron de ta peinture la façon et l’ouvrage d’un riche cordon que je puisse donner à m’amie : ainsi soit en tout temps ta beauté et ta disposition preferée à tous les autres serpens. Ce premier couplet, c’est le refrein de la chanson. Or j’ay assez de commerce avec la poesie pour juger cecy, que non seulement il n’y a rien de barbarie en cette imagination, mais qu’elle est tout à fait Anacreontique. Leur langage, au demeurant, c’est un doux langage et qui a le son aggreable, retirant aux terminaisons Grecques13.

5Si Montaigne reconnaît des qualités poétiques aux chansons cannibales, voilà qui n’a rien de particulièrement singulier pour l’époque : la majorité des voyageurs s’émerveillent des qualités poétiques des langues parlées par les populations nouvellement rencontrées14. Ce qui nous intéresse plus particulièrement dans le texte de Montaigne, c’est bien entendu le geste comparatiste.

Traductions et geste comparatiste

6En ce qui concerne le tupi, Montaigne n’a évidemment pas accès au texte original et cite donc une traduction. Les sources de la première chanson ont été identifiées : on trouve ce chant de guerre chez Jean de Léry, au chapitre XV de l’Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil et chez André Thevet, au chapitre XL des Singularités de la France Antarctique15. En revanche, la seconde, qui sera réécrite par Goethe, n’a pas d’origine sûre. En ce qui concerne le second terme de la comparaison, la poésie anacréontique, les choses sont mieux établies. L’édition recensée dans la bibliothèque de Montaigne est celle d’Orsini16 qui date de 1568. L’ouvrage est un exemple de rigueur philologique : Anacréon, poète du vie siècle av. J.-C. n’étant connu que par des fragments, mentionnés par des auteurs ultérieurs, Orsini présente systématiquement les textes tels qu’ils sont cités dans les sources ; et il ne manque jamais d’indiquer ces dernières. Ce faisant, il s’oppose implicitement à une édition antérieure qu’il ne désigne jamais, comme pour marquer davantage son désaccord. L’édition en cause est celle d’Henri Estienne parue en 1554. Celle-ci présente un grand nombre de poèmes comme étant d’Anacréon, alors qu’il s’agit en fait du corpus des Anacreontea, à savoir des imitations assez libres d’Anacréon, composées par des poètes de la période hellénistique entre le iie siècle av. J.-C. et le ive ap. J.-C.17. Édition tendancieuse donc, jamais loin de la falsification, qui connaît malgré tout un succès retentissant durant le xvie siècle. C’est bien l’édition d’Henri Estienne qui sacre Anacréon : « pour la Renaissance les Anacreontea étaient Anacréon »18. Or selon John O’Brien, lorsque Montaigne compare les chansons tupis à la poésie anacréontique, c’est en réalité à l’édition d’Estienne, qu’il fait référence. En effet, ce qui fonde la comparaison entre poésie anacréontique et chanson tupi, c’est la présence de refrains – et ce sont surtout les Anacreontea qui abondent en refrains. On en conclut donc avec John O’Brien que Montaigne utilise ici l’édition d’Estienne et qu’il s’autorisait à recourir à d’autres versions d’Anacréon que celle qui « ornait ses étagères »19.

7Ce qui n’est pas sans conséquence pour notre propos. En effet, l’édition d’Orsini présente le seul texte grec ; en revanche Henri Estienne fait suivre son édition d’une traduction latine. Avec ce que l’on sait des pratiques de lecture de Montaigne, il est fort probable qu’il ait manipulé la traduction latine avec éventuellement des retours ponctuels au texte grec20. Ainsi, le geste comparatif est fondé sur la mise en perspective de deux traductions. On le sait, la question de la traduction n’est pas étrangère à Montaigne21. Traducteur de la Théologie naturelle de Raymond Sebond22, il peut sembler entretenir une certaine défiance vis-à-vis de la traduction dite littéraire. Traduire la Théologie naturelle se justifie car il s’agit d’un texte « où il n’y a guere que la matiere à representer » ; en revanche les textes « qui ont donné beaucoup à la grace, et à l’elegance du langage, ils sont dangereux à entreprendre »23. On reconnaîtra ici le propos d’un Joachim du Bellay, enjoignant à ne pas « traduire les poètes », parce que s’y perdait « ceste grandeur de style, magnificence de motz, gravité de sentences, audace & varieté de figures, & mil’ autres lumieres de poësie »24, mais encourageant la traduction de ce « rond de science que les Grecs ont nommé Encyclopédie »25. Il s’agit d’une position assez commune à la Renaissance et qui n’est pas tant une défense absolue de traduire la poésie qu’une radicalisation d’une opposition topique, remontant à l’Antiquité, entre traduction d’œuvres philosophiques et scientifiques et traduction d’œuvres éloquentes26.

8Par ailleurs, la nécessité d’illustrer avantageusement des langues vernaculaires peut favoriser l’apparition sur le devant de la scène de figures de traducteurs prisés pour leur éloquence. Nicolas Herberay des Essarts, Blaise de Vigenère envisagent même la traduction comme l’affirmation d’un pouvoir créateur, privilège réservé traditionnellement à un auteur27. Lorsque le traducteur s’affirme ainsi, au nom d’impératifs oratoires, le texte cible efface nécessairement le texte d’origine ; mais c’est bien aussi le plaisir de lecture que l’on cherche à procurer dans la langue de traduction qui justifie cette distance. Montaigne se révèle plus nuancé et plus conscient des spécificités de la lecture en traduction :

Je donne avec raison, ce me semble, la Palme à Jacques Amiot, sur tous noz escrivains François ; non seulement pour la naïfveté et pureté du langage, en quoy il surpasse tous autres, ny pour la constance d’un si long travail, ny pour la profondeur de son sçavoir, ayant peu developper si heureusement un autheur si espineux et ferré (car on m’en dira ce qu’on voudra, je n’entens rien au Grec, mais je voy un sens si bien joint et entretenu, par tout en sa traduction, que ou il a certainement entendu l’imagination vraye de l’autheur, ou ayant par longue conversation, planté vivement dans son ame, une generale Idée de celle de Plutarque, il ne luy a aumoins rien presté qui le desmente, ou qui le desdie)28.

9Extrait significatif d’une lecture consciente de la superposition des textes : ici, loin d’effacer le texte source, la traduction le rend visible. Montaigne prise Amyot non seulement pour son élégance, mais aussi parce qu’il rend visibles les liaisons à l’œuvre dans l’original de Plutarque. Lecture à double entente dont on peut se demander si elle s’applique aussi à la traduction des chansons des Tupinambas. On soulignera d’abord que malgré l’apparente égalité de la comparaison, les deux traductions mise en regard dans l’essai sur les cannibales sont traitées bien différemment. Tout d’abord l’une, la poésie anacréontique, n’apparaît pas textuellement, sans doute parce que l’on suppose qu’elle est familière au lecteur. Une deuxième remarque : Montaigne peut lire la poésie anacréontique en traduction tout en se reportant à un texte grec qu’il est capable de « travailler »29. Tel n’est évidemment pas le cas avec le tupi dont l’énonciation source n’a même laissé aucune trace. Or ce partage des langues définit aussi une appréciation différente du fait littéraire. De fait, si Montaigne tend à rapprocher texte tupi et texte grec sous la même bannière des Lettres, on constate que la reconnaissance du littéraire ne s’insère pas au même endroit de l’édifice discursif. La présentation matérielle des textes dans les sources utilisées par Montaigne est elle-même révélatrice de cette disparité.

10La page de titre des Odes d’Anacréon agit comme un dispositif de légitimation en consacrant une figure d’auteur. La mention d’un genre précis, lié à une localité (Téos, ville d’où est originaire Anacréon) assoit le caractère littéraire de l’œuvre (fig. 1). L’édition présente d’abord le texte grec, absolument seul sur la page ; suivent un commentaire et des notes en latin, puis vient la traduction latine, en fin d’ouvrage. La disposition du texte met ainsi en valeur le texte grec, indépendant de tout discours qui le surplomberait ; au contraire, il génère un commentaire qui achève de l’ériger en « classique ». La traduction latine, si elle vient en fin d’ouvrage, est aussi présentée seule sur la page, de manière à mettre en valeur la matière verbale sans qu’aucun discours extérieur n’interfère avec son déroulement pendant le temps de la lecture. Cette mise en page est évidemment caractéristique de l’humanisme et d’une culture de l’imprimé où le texte se débarrasse de plus en plus de la glose et se présente seul sur la page. L’organisation du discours se faisant ainsi de plus en plus visible : « la mise en page désigne d’entrée, d’une époque à l’autre, le statut différent du texte principal – et de son auteur »30. L’autonomie du texte engage évidemment des formes de lecture nouvelles et favorise les procédures de canonisation et la formation de classiques littéraires. L’émancipation des Lettres au xvie siècle – relative et circonscrite, notamment au domaine poétique et fictionnel31 – se reflète dans les pratiques éditoriales qui assurent une certaine insularité au texte littéraire.

Figure 1, Anacreontis Teji Odæ, Paris, Henri Estienne, 1554, page de titre.

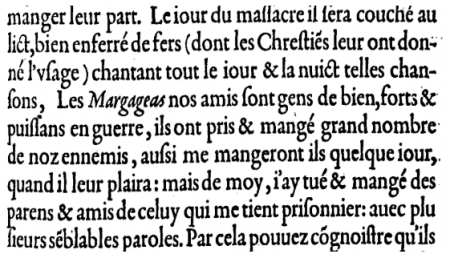

11On ne sera pas surpris de constater qu’il n’en va pas de même en ce qui concerne « l’édition » de textes « littéraires » extra-européens. Loin d’apparaître dans un isolement prestigieux, la chanson tupi s’insère dans une trame discursive dont elle est entièrement dépendante. Citée au détour d’une description des mœurs anthropophages, elle est mobilisée pour approfondir l’observation ethnologique. Que ce soit chez Jean de Léry ou André Thevet, aucun dispositif typographique ne vient la distinguer du reste du texte (fig. 2). Elle ne possède donc aucune existence en propre et ne peut fonctionner de manière autonome : elle ne vaut qu’en tant que pièce dans l’architecture d’un discours qui l’englobe. Cette absence d’autonomie du texte la situe dans une distance à la fois temporelle et discursive par rapport au texte européen : dépendant d’un discours externe, elle ne peut prétendre à la dignité d’une œuvre proprement littéraire.

Figure 2, André Thevet, Les Singularitez de la France Antarctique, op. cit., p. 76.

12Or à bien y regarder, c’est à une même séparation que procède Montaigne. La poésie anacréontique fonctionne comme l’illustration de certaines qualités poétiques, sans qu’il soit besoin de les justifier, quand les chansons des Tupinambas servent un argumentaire philosophique (l’égale dignité des civilisations). Si la démarche de Montaigne consiste à utiliser le fait littéraire extra-européen comme un argument anthropologique et philosophique, elle pourrait aussi être induite par l’inscription primordiale de ce dernier au sein d’un propos de nature ethnologique. L’argumentation de Montaigne provient peut-être d’une lecture orientée par la nature même de ses sources. On ne lit pas les traductions dans les mêmes perspectives, selon qu’elles sont européennes ou non : autant l’aspect idéologique que l’aspect matériel jouent sur la manière dont on les consulte et dont on les utilise. Ainsi, alors même que la comparaison opérée entre poésie anacréontique et chanson tupi semble devoir les mettre sur un pied d’égalité, la mobilisation des traductions reste asymétrique, parce que les qualités poétiques de l’une sont implicitement accordées, quand elles doivent être explicitées pour l’autre : l’extrême ouverture d’esprit de Montaigne met aussi en relief le caractère encore fragile, à la fin du xvie siècle, de ce que l’on dénommera prudemment comme la littérature non européenne.

Des traductions à l’absence de traduction : corpus missiologique ou littérature sans corpora

13Il y a certes un biais dans la confrontation entre un recueil à prétention humaniste et des récits de voyage ou une cosmographie. Pour autant, les divergences dans la matérialité des occurrences, aussi outrées soient-elles – une sorte de grossissement artificiel, comme au microscope –, révèlent un certain état de fait : si l’on reconnaît la valeur de productions artistiques non européennes, celles-ci restent subordonnées à un discours non littéraire. Certes, l’insertion des chansons tupis au sein d’un discours cosmographique et leur mobilisation en tant qu’argument anthropologique pourraient s’expliquer par leur place même au sein de leur culture d’origine. Il ne semble pas, à la lecture des premiers témoignages comme de l’ethnographie moderne et contemporaine, que les Tupinambas aient eux-mêmes distingué un espace propre au littéraire, tel que nous l’entendons. On peut se demander alors si la classification des discours relève des spécificités d’un cas local – celui des Tupinambas – ou s’il s’agit d’un schéma récurrent dans une tentative de compréhension, voire d’ordonnancement, des cultures américaines et de leurs productions littéraires.

14Pour tenter de répondre à cette question tout en restant à l’intérieur de l’aire américaine, il est bon de remonter de quelques milliers de kilomètres vers le nord, en direction du Mexique central où la situation est riche d’enseignements. La civilisation aztèque est sans aucun doute celle où la constitution d’un champ autonome de la littérature semble la plus manifeste32. On y discerne en effet une séparation nette entre des textes à vocation religieuse, profane, didactique et poétique33. Néanmoins l’alphabétisation du nahuatl, la langue des populations des hauts plateaux mexicains, a entraîné la disparition d’un système graphique complexe, à la fois pictographique et iconographique34. Ce système de communication graphique, alliant glyphes logogrammatiques ou phonogrammatiques, ne permet pas la transcription de discours, et repose aussi sur la transmission orale du savoir35. La récupération d’une tradition semi orale et semi écrite n’est donc pas sans poser de nombreux problèmes. Mais au-delà de l’imposition d’un système graphique étranger, l’alphabet, qui modifie nécessairement la profération du discours, la récupération est aussi liée à une entreprise d’évangélisation. Si l’on connaît aussi bien la littérature aztèque, c’est qu’elle a été un terrain d’observation privilégiée, en raison notamment de l’adoption du nahuatl comme langue véhiculaire pour toute la Nouvelle-Espagne. En 1533, Fray Andrés de Olmos mène une vaste enquête visant à recueillir les traditions proverbiales, les huehuetlahtolli (les dits des anciens) dont certains seront utilisés dans sa grammaire de 1547. Ils seront ensuite édités par Juan Bautista, ce dernier prétendant avoir corrigé et augmenté la recension d’Olmos, bien qu’il soit délicat de distinguer ce qui relève de son travail ou de celui de son prédécesseur36. Les huehuetlahtolli se présentent comme des textes d’enseignement moral, mettant en œuvre un langage hautement métaphorique, riche en figures de style. L’édition de Bautista fait accompagner le texte en nahuatl d’une traduction – plutôt un résumé – en espagnol. La collection des textes se fait donc avec un but didactique assumé et les traductions, partielles, plus souvent des épitomés que de véritables traductions, n’ont aucune vocation littéraire. Outil de travail, la traduction ne sert pas ici à véhiculer une tradition littéraire ; l’appropriation ne suppose pas la divulgation.

15De 1547 à 1577, c’est Bernardino de Sahagún qui mène la plus vaste enquête de collection de paroles, de poésie et d’annales locales et qui viendront nourrir sa magistrale Historia general de las cosas de nueva España. Un mot s’impose sur cet ouvrage. Connu également sous le nom de Codex de Florence, il s’agit d’une véritable encyclopédie de la culture aztèque composée de douze livres, répartis en trois volumes de quelques sept-cents pages chacun. Le but de Sahagún, initialement, est de parvenir à une meilleure connaissance de la culture mexicaine afin de favoriser la conversion de ses représentants. Mais il est indéniable qu’au fil de l’entreprise une véritable fascination l’a animé, doublée de la conscience de sauvegarder la mémoire d’une culture en voie de disparition accélérée. Organisée autour d’informations recueillies auprès d’aides indigènes, l’œuvre, qui contient aussi des illustrations, est composée en nahuatl et accompagnée d’une traduction en espagnol37. Cette somme, produite à l’intention du roi d’Espagne, ne sera pas publiée du vivant de Sahagún et son travail interrompu sur ordre de la couronne. C’est le Livre 6 qui nous intéresse tout particulièrement, puisqu’il est dédié à la Rhétorique. Le livre est divisé en courts chapitres qui sont autant de discours délivrés en plusieurs occasions : prière adressée par un roi (tlahtoani) au dieu Tezcatlipoca pour le remercier d’avoir obtenu le pouvoir, conseils ou exhortations délivrés à un roi qui vient d’accéder au pouvoir, propos tenus à une femme en couche etc. Il s’agit ainsi d’enregistrer la valeur rhétorique et morale du nahuatl à travers un recensement de ses discours et de ses procédés littéraires38. Ceci afin de donner une maîtrise de la langue qui permette aux missionnaires de réinvestir ses qualités littéraires au service de leur action évangélisatrice39. Ainsi, d’Olmos à Sahagún, discerner la littérarité de la langue nahuatl sert avant tout un but missiologique : identifier les qualités poétiques revient même bien souvent à créer de nouveaux genres coloniaux à partir d’une tradition préexistante40. Dès lors il est significatif que les huehuetlahtolli n’aient été que peu traduits et encore moins édités : ils sont destinés à un public de missionnaires, maîtrisant le nahuatl. La présentation bilingue des huehuetlahtolli de Sahagún est limitée à un public étroit : le roi d’Espagne et probablement certains hauts personnages de la cour. L’édition bilingue de Bautista(Mexico, ca. 1600) est vraisemblablement la première publication imprimée, limitée à une diffusion restreinte autour de Mexico ; les huehuetlahtolli sont du reste les seuls textes assimilés à une tradition préhispanique, malgré tout, fort problématique, à avoir été imprimés41. De manière significative, ils doivent cependant leur relative visibilité à l’entreprise ethnologique et évangélisatrice qui en a initié le recueillement.

16À côté de cette production morale et didactique, la production littéraire en nahuatl est surtout remarquable dans le domaine poétique. Le témoignage le plus important de la poésie aztèque se trouve dans deux manuscrits, les Cantares mexicanos et les Romances dellos Señores della nueva España. De fortes ressemblances entre les textes poussent à les considérer comme provenant d’un même milieu, lié à l’aristocratie Texcocane (Texcoco, cité membre de la Triple alliance réunissant également Tenochtitlan et Tlacopan – ce que l’on nomme improprement l’empire aztèque – en est souvent considérée comme le centre culturel). Le statut de ces textes est problématique et a suscité de nombreux débats : littérature précolombienne authentique ou production coloniale42 ? Plutôt que de trancher pour une rédaction préhispanique ou post-conquête, il semble plus convaincant de les considérer comme des textes transculturels qui véhiculent une tradition précolombienne, prise dans la dynamique de la situation coloniale43. Ce qui nous intéressera tout particulièrement ici, ce sont encore les modalités de collection de ces textes. En effet le manuscrit des Cantares présente une orthographe mêlant graphies jésuites et franciscaines44. Vraisemblablement, les textes ont été recueillis autour des années 1550, de la bouche d’informateurs indiens et sous la supervision de Sahagún45. Il est aussi probable que ce dernier ait eu une influence sur la collection des Romances bien que le manuscrit ait été compris au sein de la Relación de Tezcoco de Pomar46. Les motifs d’une telle entreprise apparaissent avec la seule œuvre de Sahagún publiée de son vivant, la Psalmodia christiana (1583), recueil de chansons chrétiennes composées en nahuatl et qui ont en commun avec les Cantares de nombreux traits stylistiques47. La compilation de la poésie nahuatl est donc encore motivée par sa réappropriation en vue de la production de discours missiologiques. Nulle surprise alors que les textes n’aient connu aucune publication et une mise en circulation des plus limitées : ils constituent comme le trésor caché d’un public d’initiés.

17De la mort de Sahagún, en 1590, à 1650 environ, certains fragments poétiques ont certes eu l’honneur de plusieurs traductions, avant de disparaître et de n’être exhumés que dans la deuxième moitié du xixe siècle48. Néanmoins, ce ne sont que des traductions ponctuelles, apparaissant au sein d’œuvres historiographiques, par exemple dans les chroniques de Torquemada et de Fernando Alva de Ixtlilxochitl49. Or, si la Monarquia indiana de Torquemada a connu une impression à Séville en 1615, l’œuvre de Fernando Alva Ixtlilxochitl est restée manuscrite et n’a été redécouverte que tardivement par Boturini. Le caractère épars et morcelé de ces traductions, au sein d’ouvrages restés le plus souvent manuscrits et dont la diffusion est restée limitée, révèle la position périphérique de la poésie nahuatl en période coloniale. Destinées avant tout à un apprentissage de la langue et à sa remobilisation missiologique, les textes littéraires non européens demeurent peu accessibles en dehors de rares traductions au sein d’ouvrages qui ne relèvent pas d’un genre littéraire (chroniques, annales, sermons, catéchismes, etc.). On voit donc se rejouer à l’échelle d’un continent et d’une langue entière la distinction que l’on avait pu établir à l’échelle d’un texte. La littérature reste marginale, ou bien fragmentée au sein d’un projet plus vaste, qu’il soit missiologique, historique ou ethnographique. Le lettré européen s’en remet donc le plus souvent aux témoignages de voyageurs ou à quelques blocs « chus d’un désastre obscur », pour se familiariser, de manière forcément indirecte et biaisée, avec les productions artistiques du Nouveau Monde. On constate ainsi un écart entre la reconnaissance de Lettres non européennes, envisagées d’ailleurs à travers des filtres européens, et la place qui leur est conférée dans le partage des discours. Lire une traduction, comme on lirait une œuvre littéraire autonome, reste vraisemblablement une pratique réservée à des textes compris dans une aire européenne. L’absence de corpus littéraire autonome et l’absence de traductions autres que missiologiques ou ethnographiques tracent les lignes d’un horizon d’étrangeté difficilement franchissable : pour un Européen du xvie siècle, la littérature du Nouveau Monde semble ne pouvoir être qu’une idée désincarnée ou un corps fantomatique, sinon démembré.

18En variant la focale des approches, de la micro-lecture à une lecture distante, on a pu observer la récurrence du traitement du fait littéraire non européen, aussi bien dans son inscription matérielle et typographique que dans l’économie générale des discours. La double distance, temporelle et discursive, dans laquelle s’inscrit la littérature du Nouveau Monde par rapport aux Lettres européennes, apparaît dans les modalités de réception des traductions. De sorte qu’une histoire de la lecture en traduction peut aussi servir à une généalogie de la World Literature. Comment les textes extra-européens sont-ils petit à petit inclus à un corpus littéraire à travers la traduction, comment la manière de traduire autant que la présentation des textes participent-elles de ce mouvement ? À l’évidence les temporalités ne sont pas non plus les mêmes selon les aires géographiques et les traditions littéraires : l’ancienneté des échanges, la familiarité de certaines cultures, le prestige accordés à certaines et refusées à d’autres ont pu ralentir ou accélérer la reconnaissance de leur valeur littéraire. L’éventail des comparaisons doit alors s’ouvrir en conséquence : en cela une traductologie distante, telle qu’elle est préconisée par Chloé Chaudet et Claire Placial, s’attacherait à comparer les procédés de légitimation de traductions venues d’horizons différents, en s’en tenant aux aspects matériels des textes – paratexte, mise en page, reliure (édition d’un texte unique ou miscellanées), etc. – afin de dessiner une cartographie dynamique des littératures à l’ère de la mondialisation.

19Mais il s’agirait aussi d’une généalogie au sens nietzschéen, comme critique de valeurs tenues pour universelles en raison de l’oubli de ce qui les a conditionnées50. Et si l’on se situe ici dans une perspective européo-centrée, c’est bien pour interroger la validité des critères littéraires et l’imposition même de ce concept au reste du monde : le processus qui tend à sanctionner la littérarité de traditions non européennes doit bien s’entendre dans le double sens du verbe. Ayant ainsi constaté à quel point l’entreprise missiologique avait motivé en grande partie le premier recensement des différentes traditions littéraires, on peut se demander dans quelle mesure elle a pesé sur la constitution d’un canon et d’un corpus littéraire post-colonial51. Dès lors, si l’histoire des traductions est également une histoire politique, mettre l’accent sur la lecture en révèle le caractère profondément ambivalent. Lorsque Ángel Mariá Garibay et Miguel León Portilla traduisent en espagnol les Cantares mexicanos et Les Romances dellos señores della nueva España, c’est aussi pour les rendre accessibles à un public qui ne parle plus nahuatl : retrouver les racines préhispaniques implique pour un grand nombre d’en lire les témoignages en langue espagnole. La traduction révèle moins ici la violence d’une domination culturelle hégémonique que le drame de l’aliénation : la tentative de réappropriation signe l’éloignement parfois irrémédiable d’une culture antérieure.