La Belle Journée de Ginette Lavigne. Anti-portrait de l’écrivain d’avant-garde en personnage de fiction

1Ginette Lavigne a consacré son film La Belle Journée1 à Christian Prigent, qu’elle a connu lorsqu’elle était lycéenne. L’écrivain, alors professeur de lettres dans le secondaire, enseignait dans l’établissement que fréquentait la réalisatrice mais n’a pas été son professeur. En revanche, elle lisait TXT, la revue qu’il animait, et l’a rencontré de cette manière. Cette amitié au long cours a donné naissance, en 2010, au film dont il sera question dans cet article et qui partage son titre avec le tout premier recueil de poèmes de l’auteur, paru en 19692.

2Selon Ginette Lavigne, le documentaire a été réalisé dans le cadre d’une série de films diffusée sur les chaînes locales du câble dans les années 2000 et 2010, et qui réunit des portraits de figures artistiques ou politiques importantes. À l’origine, des producteurs en région se sont constitués en groupe (Galactica) et ont passé des accords avec des diffuseurs locaux. Cela leur a permis de bénéficier d’aides venues des régions et des départements ainsi que des aides du CNC. Dans la version diffusée sur les chaînes locales, toutes les scènes où Christian Prigent parle de son travail ont été coupées, afin de réduire le film à une durée de 60 minutes. Lorsqu’elle montre le film (à la Maison de la Poésie en 2011, au Palais des Beaux-Arts de Lille en 2013, à l’Université Paris-Diderot dans le séminaire Littérature cinéma de Jacqueline Nacache et Régis Salado en 2018), Ginette Lavigne en projette la version longue de 67 minutes, et que l’on peut regarder sur Youtube.

3Je voudrais montrer ici que Ginette Lavigne contourne l’exercice du portrait d’écrivain au profit d’une mise en jeu du texte et de sa langue, d’une part en faisant de Prigent le personnage de ce film qui se veut une fiction autant qu’un documentaire [00:35 – 00:45], d’autre part grâce à la matérialité du film (fig. 1) [00:00 – 01:30]. J’entends par là la capacité du film à enregistrer le réel mais aussi à produire, à partir de lui, des images dissemblables à ce réel en jouant des possibilités du médium cinématographique : mouvement, collage, enchaînement inattendu d’images, surimpressions, décadrages, échelles de plan qui font écart par rapport au regard ordinaire. Par ailleurs, le film met en jeu le texte littéraire au sens où il le manipule comme un matériau plastique, ouvert à toutes les recompositions.

Figure 1 : Le jeu sur les ombres et les échelles de plan contribue à produire des images étranges, dissemblables d’objets quotidiens

Activisme et théorie littéraires dans le contexte politique agité de la fin des années 1960

4Pour évoquer ce portrait de l’écrivain, il me faut d’abord le présenter. Je le ferai en resituant son travail dans le contexte qui l’a vu naître, parce que le film évoque, comme en glissant sur elles, les différentes dimensions (historique, politique, théorique) de ce contexte et la manière dont son œuvre s’y inscrit.

5Né en 1945, Prigent fonde la revue TXT en 1969 avec Jean-Luc Steinmetz, et l’anime jusqu’en 1993. La revue est revenue à la vie en 2018 pour un numéro 32 avec un nouveau comité de rédaction3. Celui d’origine, qui compte des poètes comme Jacques Demarcq, Pierre Le Pillouër, Alain Frontier et Éric Clémens, conçoit TXT comme une sorte d’alternative provinciale à Tel Quel4, la revue fondée en 1960 par Philippe Sollers. Tel Quel compte dans ses rangs Julia Kristeva, Maurice Roche et Denis Roche, Jean Ricardou, Marcelin Pleynet et Jacqueline Risset, et de manière plus périphérique Jacques Derrida et Roland Barthes. La revue domine le paysage théorique des années 1960 et 1970 : elle tire jusqu’à 25 000 exemplaires dans la période 1971-1976, sous l’effet de son militantisme politique5. Elle est à la tête des avant-gardes textualistes et fonde sa réflexion sur les concepts de texte et de langage, dans un retour réductionniste aux éléments fondamentaux de l’écriture. L’œuvre littéraire, ce n’est rien que du texte et du langage ; écrire revient à mettre en jeu celui-ci dans celui-là.

6Si je tente d’en formuler une définition dans le lexique de l’époque, je dirais que le « textualisme6 » articule souci politique révolutionnaire et matérialisme littéraire dans le but de débarrasser le champ littéraire de la pratique idéaliste bourgeoise de l’écriture, fondée sur le sens, la psychologie et sur ce que Barthes nomme une « métaphysique […] de la vérité7 ». D’après Boris Gobille, « il s’agit de ravir à la bourgeoisie l’institution du langage à travers laquelle elle assure la reproduction de sa domination8 ». Le textualisme privilégie le travail matérialiste du langage et l’instance de la lettre de manière à traiter la langue comme un dispositif idéologique qu’il s’agit d’interroger, d’analyser, voire de tenir en échec. On le perçoit nettement dans la « Liste des langues que je parle9 » :

Je parle

en cambré du kiki en qui

en écrit en bestiau

en ziau en fiou en artiau

en mégère vit poivré

en alectrop

en harpi plu-humé

en glas en pis

en pire en père pipi

en ni

en nenni en ni

en pot d’lati

en tapin en salingue […]

en trou

en trou

en rien du trou

en vers et contre trou

en cours d’étrou

en vis et en versa

en rut et en bagoût

en caca

en caca

encaca

et cetera !

7Le poème apparemment en langue française intègre une litanie de noms de langues étrangères ou imaginaires dont la graphie ne ressortit pas au français académique. Il s’agit donc d’un texte écrit en « plus d’une langue10 » autant qu’un texte qui, au deuxième degré, procède à la fusion d’une infinité d’idiomes dans une langue française malmenée, écartelée et déformée. Les noms de ces idiomes sont, dans le texte, comme la promesse d’espaces linguistiques infinis qui, par leur présence déstabilisante, dévissent la langue des usages courants que nous en faisons et en constituent, comme tels, une vive critique en acte.

8Face à l’hégémonie de Tel Quel et dans le cadre général du projet littéraire textualiste, TXT fait figure de trublion. Plus confidentielle, moins parisienne, publiant des auteurs moins considérés et moins connus – c’est à TXT que l’on doit la découverte de Valère Novarina11 –, elle conçoit le travail sur le langage dans une perspective carnavalesque12. Autrement dit, le langage devient l’espace au sein duquel renverser toutes les valeurs traditionnelles de la littérature : la beauté, la production du sens, l’inscription du texte dans l’histoire de la littérature et dans la culture savante, l’œuvre comme objet sacré et respectable, fondant l’autorité de son producteur et imposant sa loi au lecteur13.

9Avec Lacan et Marx pour socle théorique et toute une tradition d’écrivains qui « meRdrent14 » comme Jarry, Artaud, Biély, Cummings, Stein ou, plus proches de nous, Oskar Pastior ou Reinhard Priessnitz15, Prigent cherche à repenser les rapports entre l’expérience du sujet, la langue et le réel, qu’il conçoit avec Lacan comme ce qui se dérobe sans cesse à l’effort de nomination16. Dans L’Incontenable, il écrit :

L’expérience que nous faisons du monde n’est jamais dite assez justement dans la langue de l’échange civil. Le réel commence là où cesse le sens communément socialisé. Malgré tout, le réel (la nature, l’histoire, les passions) exige qu’on lui donne des manières d’équivalents verbaux, sonorisés, rythmés. Cette exigence est ce qui fait être l’effort au style dit « poétique ».17

10Le langage courant, selon Prigent, apparaît nécessairement plat et faux devant l’épaisseur du réel, que seul un travail rythmique de défiguration du langage peut restituer. Plus loin, il précise dans cette perspective la fonction de la poésie :

La poésie tâche à désigner le réel comme trou dans le corps constitué des langues. Elle désigne ce trou en en dessinant emphatiquement les bords. La misère et la gloire de la poésie résident dans le choix qu’elle fait d’esquisser ce dessin paradoxal – lui, et rien d’autre.18

11Autrement dit : le réel est ce dont le langage est incapable de se saisir, faute de pouvoir en restituer adéquatement l’expérience que le sujet en fait, à moins que ce langage ne soit intégralement retrempé sur les plans phonique et rythmique. Aussi l’œuvre de Prigent est-elle une lutte comique avec le langage pour s’arracher à la « dictée biologique19 », contre ce qu’il nomme le « parler faux20 » : le langage courant de « l’universel reportage21 », la « langue de tous [et] de personne22 ». Par la suite, ses livres écrits dans une langue non conventionnelle et ses textes théoriques sur l’illisible et le rôle des avant-gardes ont assuré à Christian Prigent une place singulière mais secrète au sein de la littérature contemporaine. Le film de Ginette Lavigne montre l’écrivain construit par cette histoire littéraire ainsi que les coulisses de cette écriture.

Anti-portrait

12Aussi le film La Belle Journée est-il une entreprise paradoxale. Comment, en effet, concilier les exigences pédagogiques du format du portrait et la singularité du geste littéraire de Prigent ? Lavigne répond de manière déceptive, en signant un anti-portrait.

13Aucune image positive de l’auteur Prigent n’apparaît dans La Belle Journée. Tout se joue en négatif ou en creux. Ainsi de la fin du film où des plans d’accessoires apparaissent en surimpression sur les plans de la bibliothèque, renvoyant aux supposées pratiques sadomasochistes de l’auteur, qu’il évoque dans son récit Le Professeur23 (fig. 2) [45:32 – 46:40]. Rien n’est dit de ces pratiques que la réalisatrice réduit à leur pure et simple présence au sein du film.

Figure 2 : Des accessoires sadomasochistes apparaissent en surimpression de la bibliothèque de l’auteur

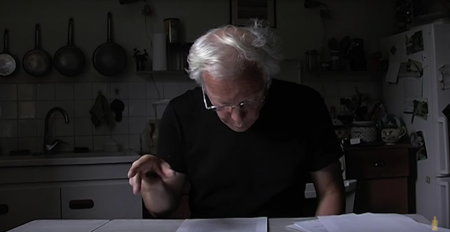

14En lieu et place du portrait attendu, où la voix off retracerait – comme c’est la convention – les grandes lignes de la vie de l’auteur, Ginette Lavigne propose un montage d’extraits des quatre grands romans de Prigent parus en 2010. Il s’agit de Commencement, Une phrase pour ma mère, Grand-mère Quéquette et Demain je meurs, que l’auteur lit tantôt en voix off, tantôt devant la caméra, tantôt en duo avec sa compagne Vanda Benès. Prigent n’y parle presque pas de lui-même et de son écriture, sauf lorsqu’il explique sa méthode de travail fondée sur des carnets (fig. 3) [38:40 – 39:50].

Figure 3 : Prigent commente quelques dossiers et documents préparatoires aux romans

Remake plastique

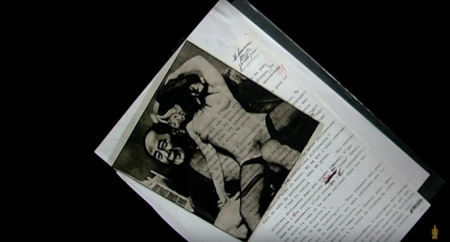

15Les images du film recréent l’univers fictionnel des romans : courses à vélo dans Saint-Brieux ou dans la campagne bretonne (fig. 4) [3:30], déplacement sur les lieux des textes (fig. 5) [15:40 – 18:30], chansons populaires revenues de l’enfance de l’auteur et de l’engagement communiste de ses parents, etc. [34:10]. Aussi le film passe-t-il d’emblée par toute une gamme de supports variés, empruntés à la matière documentaire dont se nourrissent les romans24 : photographies, livres, croquis, dessins, coupures de presse, cartes postales, manuscrits, etc. (fig. 6) [10:40 – 12:00]. La Belle Journée est en quelque sorte un au-delà des romans, puisqu’il les recrée en images, mais il en expose aussi l’en-deçà – à savoir la matière documentaire à laquelle ils s’originent, et qu’il remonte dans sa logique propre.

Figure 4 : Dans Demain je meurs, le récit suit le fil rouge d’une course à vélo à travers la campagne, vers l’hôpital où le père de l’auteur était soigné en 1992

Figure 5 : Le film revient avec l’auteur et sa compagne Vanda Benes sur l’un des lieux de l’action de Grand-mère Quéquette

Figure 6 : Archives personnelles de l’auteur. Tapuscrit d’un cut-up avec photomontage superposant Mao Zedong et l’actrice pornographique Linda Lovelace

16Le film de Ginette Lavigne met donc en jeu une conception plastique du texte littéraire. À la fin d’Écoute, Peter Szendy explique que la pratique de l’arrangement rend plastiques les œuvres musicales et leur ôte leur originalité, entendue au sens propre : à savoir le fait qu’elles soient originées, marquées du sceau de leur créateur, lequel assure leur immutabilité25. Le film n’est en rien une adaptation des romans ; il serait plutôt le remake en images d’une tétralogie littéraire. J’emprunte ici, pour l’appliquer à la littérature, sa définition du remake à Constantine Verevis, qui le définit comme un « vaste processus […] de reproduction cinématographique », processus « bien plus vaste » que la simple duplication d’un film en un autre film26. Pour Verevis, cette notion désigne toute forme de copie, même partielle ou impliquant des déplacements importants par rapport au récit premier. Or ce processus de reproduction rend plastique, comme chez Szendy, la matière dont il s’empare puisqu’il transforme ce qu’il cherche à reproduire. Si je parle de remake plutôt que d’adaptation, c’est non seulement pour éviter ce dernier concept qui me semble quelque peu piégé27 mais pour insister sur la plasticité du matériau littéraire une fois qu’il se transpose au support film. Je veux dire par là que les romans semblent entièrement refondus dans et par le film et donnent naissance à un nouveau récit, irréductible aux quatre textes de leur auteur. Aussi le texte de La Belle Journée a-t-il pour auteur Ginette Lavigne autant que Christian Prigent : la plasticité que l’œuvre acquiert au moment de son passage au film lui ôte son originalité. Je voudrais examiner le rapport que la plasticité entretient avec ce concept – l’originalité – à la lumière des réflexions de Michel Foucault dans sa conférence « Qu’est-ce qu’un auteur ? ». Le philosophe écrit :

[Le nom d’auteur] assure une fonction classificatoire ; un tel nom permet de regrouper un certain nombre de textes, de les délimiter, d’en exclure quelques-uns, de les opposer à d’autres. En outre, il effectue une mise en rapport des textes entre eux ; Hermès Trismégiste n’existait pas, Hippocrate non plus – au sens où l’on pourrait dire que Balzac existe –, mais que plusieurs textes aient été placés sous un même nom indique qu’on établissait entre eux un rapport d’homogénéité ou de filiation, ou d’authentification des uns par les autres, ou d’explication réciproque, ou d’utilisation concomitante. Enfin, le nom d’auteur fonctionne pour caractériser un certain mode d’être du discours : le fait, pour un discours, d’avoir un nom d’auteur, le fait que l’on puisse dire « ceci a été écrit par un tel », ou « un tel en est l’auteur », indique que ce discours n’est pas une parole quotidienne, indifférente, une parole qui s’en va, qui flotte et passe, une parole immédiatement consommable, mais qu’il s’agit d’une parole qui doit être reçue sur un certain mode et qui doit, dans une culture donnée, recevoir un certain statut.28

17Le concept d’« auteur » définit donc une propriété mais également une nature ; il fait entrer l’œuvre dans une catégorie définie : le montage textuel que Ginette Lavigne effectue à partir des romans n’est pas une œuvre littéraire, c’est un élément d’écriture filmique. Surtout, le concept d’auteur est l’instance qui permet au lecteur de projeter une unité et une origine sur les œuvres, unité et origine dont il a besoin pour lire, comprendre et déchiffrer le texte. Il établit donc une identité entre la nature, l’origine, la propriété et la catégorie mêmes de l’œuvre : le texte appartient à Christian Prigent et le film à Ginette Lavigne. Pour autant, le statut auctorial du texte entendu en voix off au cours du film est ambigu : si chaque phrase est écrite par Prigent, leur assemblage demeure le fait de Lavigne. Aussi le nom d’auteur est-il l’instance qui contient la plasticité de l’œuvre qui, sans lui, ne se heurterait à aucune limite et déborderait les catégories qui nous permettent de l’appréhender. Ici le concept d’ « auteur » nous sert à distinguer d’une manière commode, apparemment naturelle mais en réalité arbitraire, Prigent et Lavigne. Foucault poursuit :

Nous avons coutume de dire, nous l’avons examiné plus haut, que l’auteur est l’instance créatrice jaillissante d’une œuvre où il dépose, avec une infinie richesse et générosité, un monde inépuisable de significations. Nous sommes accoutumés à penser que l’auteur est si différent de tous les autres hommes, tellement transcendant à tous les langages, qu’aussitôt qu’il parle le sens prolifère et prolifère indéfiniment.29

18C’est de cette manière, sur le mode de la prolifération des significations, que nous nous rapportons au texte littéraire, nourris par une tradition herméneutique que le structuralisme contribue justement à renouveler au moment où Michel Foucault écrit ce texte. Mais, nous dit-il, le nom d’auteur – et ce bien qu’il soit au centre de l’herméneutique – est pourtant ce qui limite la prolifération des significations en les contenant dans un cartouche délimité, identifiable. Foucault développe cette idée juste après la citation donnée ci-dessus.

La vérité est tout autre : l’auteur n’est pas une source indéfinie de significations qui viendraient combler l’œuvre, l’auteur ne précède pas les œuvres. Il est un certain principe fonctionnel par lequel, dans notre culture, on délimite, on exclut, on sélectionne. Bref, le principe par lequel on entrave la libre circulation, la libre manipulation, la libre composition, décomposition, recomposition de la fiction. Si nous avons l’habitude de présenter l’auteur comme génie, comme surgissement perpétuel de nouveauté, c’est parce qu’en réalité nous le faisons fonctionner sur un mode exactement inverse. Nous dirons que l’auteur est une production idéologique dans la mesure où nous avons une représentation inversée de sa fonction historique réelle. L’auteur est donc la figure idéologique par laquelle on conjure la prolifération du sens.30

19Lorsque Foucault écrit que l’auteur est « le principe par lequel on entrave la libre circulation, la libre manipulation […] de la fiction », il veut dire que celui-ci unifie sous un même nom différents textes dont le seul point commun est d’avoir été écrits par la même personne31, et résorbe ainsi la diversité textuelle sous une étiquette apparemment homogène, le nom de l’auteur. Le film de Ginette Lavigne, parce qu’il recompose le texte prigentien et le fait circuler entre deux noms d’auteur, peut justement se comprendre comme une tentative de ranimer « la libre circulation, la libre manipulation, la libre composition, décomposition, recomposition de la fiction » et avec elles « la prolifération du sens ». Le montage du film, ouvert, sans raccords évidents, invite ainsi le spectateur à interpréter librement la conjonction des plans et du texte, à procéder lui-même à ses propres raccords entre les matériaux filmique et textuel, à réinvestir (à reconsidérer, réexaminer) l’inscription des matériaux de la fiction dans le contexte historique qui leur donne vie.

20Le passage du livre au film, en reconfigurant librement (en images et non plus en texte) le signifiant des romans, brise ainsi ce que Barthes nomme la « loi du texte », à savoir le principe qui garantit au texte sa signification, canonique et immuable. Barthes évoque d’abord l'obligation tacite où nous sommes d’en respecter fidèlement la lettre, avant de montrer que l’exactitude du signifiant constitue une loi dont se déduit un second impératif, celui du respect (voire de la conservation) du sens du texte.

Comme dépositaire de la matérialité même du signifiant (ordre et exactitude des lettres), le texte, s’il vient à se perdre ou à s’altérer pour quelque raison historique, demande à être retrouvé, « restitué » ; il est alors pris en charge par une science, la philologie, et par une technique, la critique des textes ; mais ce n’est pas tout ; l’exactitude littérale de l’écrit, définie par la conformité de ses versions successives à la version originelle, se confond métonymiquement avec son exactitude sémantique : dans l’univers classique de la loi du signifiant, se déduit une loi du signifié (et réciproquement) ; les deux légalités coïncident, se consacrent l’une l’autre : la littéralité du texte se trouve dépositaire de son origine, de son intention et d’un sens canonique qu’il s’agit de maintenir ou de retrouver ; le texte devient alors l’objet même de toutes les herméneutiques ; de la « restitution » du signifiant, on passe naturellement à l’interprétation canonique du signifié : le texte est le nom de l’œuvre, en tant qu’elle est habitée par un sens et un seul, un sens « vrai », un sens définitif ; il est cet « instrument » scientifique qui définit autoritairement les règles d’une lecture éternelle. Cette conception du texte (conception classique, institutionnelle, courante) est évidemment liée à une métaphysique, celle de la vérité.32

21En procédant à la généalogie des lois du signifiant et du signifié, Barthes montre que notre rapport au texte est fondé sur une révérence qui en appauvrit en réalité la capacité à signifier. Ce respect, si l’on en croit Foucault, se fortifie du nom d’auteur qui fonde, ainsi que l’écrit Barthes, une « métaphysique […] de la vérité ». Or le refus de celle-ci à travers un travail sur la matérialité du langage (ou ici, par un travail sur la matérialité des supports, par le passage du texte au film) définit aussi le projet textualiste. De sorte que le texte se réalise aussi au travers de la plasticité qu’il acquiert par le passage des romans au film. Le film, sur un autre support, prolonge par sa matérialité le projet théorique des textes.

Passages : textes, voix, film

22Revenons à la genèse du film, tâchons de l’imaginer afin de montrer comment le film déjoue le respect de la loi du texte et l’institution d’une métaphysique de la vérité. Ginette Lavigne lit silencieusement, à plusieurs années d’intervalle, les textes écrits par Christian Prigent ; elle les relit au moment de concevoir le film. Elle les découpe et en propose un montage ; et ce montage est, si l’on en croit Foucault, une récriture des textes d’origine. Assemblés, ils forment le récit d’une journée, comme nous l’indique le titre du film et selon un principe d’unité de temps que l’on retrouve dans Commencement, Grand-mère Quéquette et Demain je meurs. Puis c’est Prigent qui lit le montage de textes de Lavigne devant la caméra et cette lecture se trouvera incorporée au film, remontée peut-être (fig. 7) [24:28 – 25:21]. Les textes n’arrêtent donc pas de circuler : de l’écrivain à la réalisatrice et retour, de la page au cerveau et au clavier, du script à la voix puis au film. Au cours de cette circulation, ils se transforment jusque dans leur matérialité même : Prigent lit le montage de Lavigne d’une voix presque atone, très différente de celle grondante, énergumène, de ses lectures publiques et qu’il a abondamment théorisée33. Lorsque j’ai employé plus tôt la catégorie de « remake » pour désigner La Belle Journée, c’est aussi parce que le texte y est refait par la voix même qui le projette à l’intérieur du film, et que l’on pourrait nommer la « voix-du-film ». Celle-ci serait la voix particulière, singulière, qui n’est pas celle de l’écrivain Prigent telle qu’on peut l’écouter lors de ses lectures publiques, mais une voix dont l’avènement est permis par le dispositif du film et le principe qui le régit, à savoir le remontage et la circulation des textes selon une plasticité générale.

Figure 7 : Prigent lit le montage de textes de Ginette Lavigne dans sa cuisine

23La Belle Journée est donc une œuvre de passages, une œuvre mouvante et constituée de passages: glissement du portrait informatif à la fiction qui, au fond, ne nous apprend presque rien de son auteur, transition de la mémoire au réel et au présent comme nous le rappelle l’extrait des Confessions d’Augustin placé en exergue du film, franchissement de la page à la voix et à l’image. Se joue donc, dans le corps du film, ce que l’auteur théorisait en 1984 dans son texte « La voix-de-l’écrit » : la migration de la voix d’un corps à l’autre, du corps du texte sur la page au corps de l’auteur qui le vocalise. Car la lecture est bien affaire de traversée mais de traversée engorgée. Il faut, écrit l’auteur, « exhiber le passage obstrué dans les langues34. »

Pour en arriver là, la voix-de-l’écrit doit se constituer d’une sorte de condensation chargée des sons qu’elle émet, une exagération de son volume, une rétention de la modulation « naturelle » (adéquate à la ligne sémantique), un râclage qui réifie son organicité et fait signe pour les organes qui la produisent (gorge, nez, souffle diaphragmé). Pourtant ce n’est pas une obsession du corps qui la tient. Il s’agit plutôt de faire éprouver le concret d’un obstacle et la rugosité de son franchissement.35

24Si la vocalisation est donc une manière d’incarner – au sens le plus fort – le texte, alors la translation de la voix à l’intérieur du film lui fournit un corps de substitution. Le texte passe à travers différents sites parfois charnels, parfois immatériels et impersonnels – la page, le livre, la voix, le film. Ce déplacement incessant d’un support à l’autre exhibe la matérialité du langage mis en jeu et, de fait, en produit une analyse qui constitue le cœur du projet textualiste. Le film de Ginette Lavigne en est donc la continuation par d’autres moyens. Prigent poursuit en évoquant la dimension monstrueuse de la voix-de-l’écrit.

Ce dont je fais l’expérience en lisant en public, c’est de la pression d’une voix étrangère à celle de l’individu que je suis. La voix est une sorte de label d’identité (on dit : « je l’ai reconnu à sa voix »). Cette voix correspond à l’usage linguistique quotidien. Au regard de cette norme, une « écriture » produit un « monstre » : une « force » que la langue recèle et dont un certain travail dit « littéraire » fait surgir l’inhumanité. Par rapport à la langue des hommes rassemblés en société, il y a bien ainsi une monstruosité propre à Rabelais, à Artaud, à Céline. Et c’est cette même monstruosité violemment décalée de toute socialisation humaine et de toute humanisation psychologique qui peut aider à formuler une définition du style : non pas « l’homme même », l’aisance désengagée, talentueuse et bavarde d’un sujet barbotant dans sa langue comme un poisson dans l’eau, mais au contraire ce qui, rugueusement, cruellement, fait défaut au caractère personnel de la voix « humaine ».36

25L’article met en question la normalité de la voix réglée par l’usage social. De même la littérature, quand elle ne s’aventure pas à expérimenter, participe de la socialité des échanges courants et de leur langue. Une écriture singulière a, bien au contraire, vocation à les bousculer, et il en va de même de la monstrueuse voix-de-l’écrit dans la sphère de la parole et de la lecture publique. C’est l’idée que Prigent développe ensuite.

La performance vocale serait une sorte d’incarnation de cette monstruosité stylistique de la voix. C’est-à-dire qu’elle travaillerait à produire une élocution capable de jouer, par rapport à la voix « naturelle », le rôle d’écart monstrueux que le geste d’écriture joue par rapport à l’usage discursif. En ce sens, elle serait et ne serait pas la voix du sujet qui en est le support. On pourrait la définir comme « voix-de-l’écrit », trace sonore et rythmique du geste spécifique appelé « écriture ».37

26Le film réinvente cette monstruosité de la voix en lui ouvrant un espace de refiguration, en la déplaçant vers des images abstraites, étranges, défigurées et inhumaines au sens propre, à savoir : privées de figures humaines (fig. 8) [42:20 – 43:20]. Ainsi, de même que la voix-de-l’écrit peut se définir comme le frayage vocalisé du texte au travers du corps du lecteur, frayage qui dévoile la matérialité et la monstruosité du langage, La Belle Journée fait exister une voix-du-film qui révèle la dimension fondamentalement impersonnelle du langage. J’écrivais plus haut que la voix-du-film s’élevait grâce au dispositif du long-métrage. En voici une seconde définition, conséquence immédiate de la première. Cette voix ne provient d’aucune instance identifiable, ou plutôt elle dissémine l’instance auctoriale à travers une pluralité d’acteurs, à savoir Prigent et Lavigne en tant qu’ils font agir les textes par des modalités diverses : montage et remontage des fragments, lecture en voix off, lecture devant la caméra, chansons, etc. Elle est donc le résultat de la mise en jeu du texte par le film.

Figure 8 : Un plan abstrait, parmi de nombreux autres, tiré de La Belle Journée

27Pour Prigent, l’important est de faire entendre, par les ratages et les dérapages de l’élocution, par la « vocalisation hypertrophiée38 » (la mise en voix tonitruante, antinaturaliste qui est la marque de ses lectures publiques), la résistance du corps à la traversée de la langue. Il existe un « théâtre phonique propre à l’écriture » qui mobilise « pluralité, écarts des sons, alternance des types vocaux construits sur des portées diverses39. » La projection de l’écriture dans la voix est un « tressage étranglé », une « partition sonore et rythmique qui traverse et secoue la constitution sémantique de l’écrit40. » Le poète signifie par là que l’écriture, lorsqu’elle accède à la vocalisation, déploie un espace, une scène où s’incarne une ou plusieurs voix. Cette incarnation, qu’il nomme « tressage », n’a pas vocation à simplement restituer le sens de ce qui est écrit mais à le transformer, le perturber, voire le bouleverser par l’engagement du corps dans la lecture. La voix-de-l’écrit relève donc d’une corporalité qui fait obstruction à l’idéalité du langage. Mais Prigent va plus loin. La voix, écrit-il, est « une musique ratée, lestée des décombres sémantiques, travaillant dans un entre-deux indécis où ce ratage, justement, est ce qu’elle vise à faire surgir41. » Le site où travaille la voix-de-l’écrit, où advient le ratage de la langue, constitue précisément la scène de l’écriture, laquelle est donnée à voir dans le film puisque Lavigne filme à la fois la lecture des textes et leur état préparatoire (fig. 4, fig. 7).

28Dans La Belle Journée, ce n’est plus seulement l’écriture qui se projette dans la voix mais le texte qui se propulse dans les images, tressées entre elles en une partition visuelle et rythmique. Nombreux sont les plans sans propriétés narratives dans La Belle Journée ; ils déploient en revanche à l’écran un espace abstrait fait de lumière, de reflets, de chatoiements divers (fig. 8) [51:58 – 54:30], et forment cette trame visuelle et rythmique qui joue le même rôle, dans l’ordre du visuel, que la vocalisation dans l’ordre du symbolique. Et cette partition, cette voix des images en quelque sorte, rendent plastiques (c’est-à-dire sans auteur et refigurables, dans leur structure comme leur vocalisation) les textes à l’origine du film. Non seulement la bande-image devient le socle sur lequel les textes se réorganisent en un montage inédit mais la combinaison des textes et des images ouvre radicalement la signification déployée par les romans. Plusieurs plans du film, parce qu’ils montrent l’environnement quotidien de l’écrivain tout en le restituant sur un mode abstrait (fig. 1), accomplissent la même défiguration du biographique que le fait le phrasé de Prigent ; aussi les plans de Ginette Lavigne soulignent-ils, par le détour du visuel, l’inhumanité et la monstruosité du langage que Prigent met en évidence lors de ses lectures.

29Contester, offusquer, ouvrir par l’image le sens des textes : telle est la fonction de l’apparition du lapin, figure à la fois étrange et familière, rebelle et domestiquée, et qui produit dans la sphère du récit le même type d’écarts que la voix-de-l’écrit dans celle de la parole (fig. 9) [48:50 – 50:30]. Tout droit sorti d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, ou de quelque conte, il assure la transition entre la réalité et la sphère de la fiction, du rêve et de l’imaginaire. Il jure de manière comique avec le contexte politique évoqué dans les livres de Prigent, tandis que son animalité insiste, irréductible au langage humain. Être muet, il figure peut-être le revers du langage intelligible, la part de non-langage et d’illisible qui se trame dans toute écriture singulière et défigurante comme dans les images abstraites du film. À l’écran, son cheminement erratique détermine un montage délié de la logique narrative d’un portrait d’écrivain. Que le film prenne en charge par l’image une part de la monstruosité du langage explique peut-être pourquoi la voix de Prigent, sur la bande-son, est plus atone ou moins menaçante que lors de ses lectures publiques : comme si la monstrueuse énergie qui anime l’écriture s’était transférée – tout en s’atténuant – aux images, pour circuler sous d’autres formes et d’autres modes.

Figures 9 : L’apparition du lapin

Conclusion

30La Belle Journée est un portrait d’écrivain d’un genre paradoxal, où l’on n’apprend presque rien de l’auteur. Les lignes (politiques, intellectuelles, sentimentales, sexuelles) qui définissent la vie de Christian Prigent apparaissent dans le film en négatif uniquement, et seul un spectateur déjà familier de la biographie de l’écrivain est à même d’en repérer et déchiffrer les signes. Aussi l’ambition pédagogique du portrait tourne court au profit d’autre chose, qui a trait en réalité à la singularité même des textes, à savoir leur manière de refigurer la langue française sous la poussée d’une multitude de langues basses : argots, patois ou dialectes divers, manipulations verbales, etc. C’est que les romans de Christian Prigent inventent des formes linguistiques inédites pour restituer l’expérience singulière d’une vie. Dans le cheminement de l’œuvre, c’est finalement l’invention et le partage de cette langue neuve, défigurée et burlesque, qui deviennent la finalité de l’écriture et qui font resurgir la part d’inhumanité et de monstruosité du langage. Chez Prigent, la langue est plastique, infiniment manipulable. Toujours elle échappe au corps de contraintes de la langue académique en puisant dans les idiomes qui orbitent en ses marges, et c’est cette plasticité que le film de Ginette Lavigne prolonge en la portant sur le terrain des images, notamment lorsque celles-ci sont abstraites, non mimétiques (fig. 10) [54:35 – 56:50]. Les tout premiers plans du film sont flous et informes, pris à l’intérieur de la maison où vit l’écrivain. Ils sont plastiques au sens où ils se déforment sous nos yeux pendant que la bande-son (la voix de Prigent lisant son texte et des bruits de la nature environnante), par sa dimension concrète, déploie le récit et fait vivre le personnage du film. Les plans que la réalisatrice monte deviennent ainsi l’environnement visuel qui permet non seulement d’assembler les textes selon une nouvelle logique, mais qui ouvre leurs modes de signification. Si l’écriture, chez Prigent, est toujours affaire de mouvement, de traversée et d’énergie, alors le passage au film (à sa capacité d’écart avec la mimesis, d’abstraction, de vitesse) est, entre autres, l’opération qui retrempe la puissance de la langue par l’image.

Figure 10 : Le film de Ginette Lavigne compte de nombreux plans qui flottent entre abstraction et figuration

31