Ghost à la scène — entre corporalités marionnettiques et virtualités technologiques. L’exemple de The Pyre (Gisèle Vienne et Dennis Cooper, 2013)

Spectres au bûcher

1Sur internet, l’abondance de données plus ou moins fragmentaires concernant nominativement les individus du monde réel — qu’elles soient factuelles ou transformées par un recours banalisé à l’autofiction — troublent les contours de l’identité de chacun. Ce trouble invite à penser de nouveaux liens entre personne et personnage, que certaines scènes actuelles se proposent à leur tour d’interroger.

2La matière informative qui préexiste à la formation d’un personnage porté à la scène par un performer doit‑elle nécessairement constituer un socle tangible et assuré sur lequel peut s’ériger la représentation ? Que devient le personnage s’il est sous‑tenu, a posteriori de sa mise en présence sur le plateau, par une caractérisation dramatique éclatée et contradictoire ? Que reste‑t-il alors à incarner ? Et comment ?

3Au‑delà de l’antagonisme du réel et de l’artificiel pointe la question de la prise en charge scénique du virtuel. C’est l’expérience à laquelle les spectacles de Gisèle Vienne proposent de se confronter depuis que cette marionnettiste et musicienne devenue chorégraphe s’est associée, en 2004, à l’auteur américain controversé Dennis Cooper.

4Leur approche complémentaire de la question du personnage et leur intérêt conjoint pour les questions du fantôme et du fantasme donnent naissance à des œuvres hybrides et complexes où s’entremêlent corps, textes, musiques et mannequins. Avec The Pyre, leur recherche prend une dimension nouvelle. En traversant cette œuvre et les questions qui l’animent, il s’agira de se demander comment une certaine dramaturgie propre aux arts contemporains de la marionnette peut se nourrir et interroger les principes d’exhibition et de fictionnalisation identitaires permis par les récents usages d’internet ?

Espace spectral

5En mai 2013, le duo Vienne/Cooper présentait pour la première fois The Pyre (Le Bûcher) dans le cadre du festival Manifeste au Centre Pompidou, à Paris. Il s’agit d’une œuvre double qui a la particularité de se présenter à travers deux médiums différents. Dans un premier temps, le public assiste à une pièce chorégraphique imaginée et mise en scène par Gisèle Vienne. L’expérience est ensuite complétée par la lecture d’un court roman qui est distribué à chacun des spectateurs au moment de son entrée dans la salle. Paru en édition limitée chez P.O.L, le texte bilingue français‑anglais est exclusivement réservé au public qui assiste à la représentation. S’il est titré The Pyre‑Part 1, c’est bien pourtant au spectacle que le public doit d’abord se confronter. Les lumières s’éteignent, la lecture est reportée.

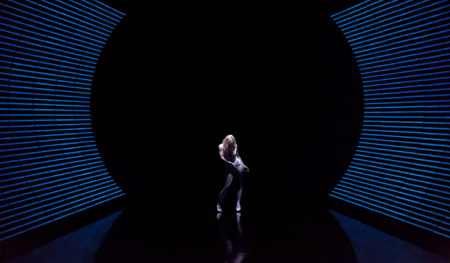

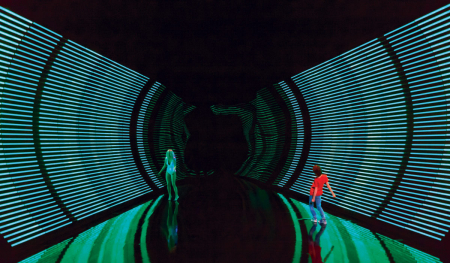

6Sur le plateau, le bûcher prend la forme d’un tunnel de lumières composé de 25 000 diodes électroluminescentes (LEDs). S’il paraissait moins abstrait, il pourrait tenir de la discothèque ou d’un environnement urbain très moderne — entre le Time Square new‑yorkais et le Shibuya tokyoïte. Au centre du tunnel, une jeune femme blonde, la performeuse Anja Röttgerkamp, vêtue d’un justaucorps de couleur claire, se tient juchée sur de hauts talons aiguilles. Elle danse.

7L’ensemble de la structure de l’espace scénique contribue à créer de véritables effets chromatiques qui déstabilisent la vision du spectateur. En raison d’un effet stroboscopique savamment orchestré, l’image scénique se trouble et devient inquiétante. En physique, ce phénomène est appelé « repliement de spectre temporel » ou « repli spectral » et s’observe sous un éclairage intermittent. Un exemple courant permet de se le représenter aisément : lorsqu’un spectateur de cinéma observe les images d’une roue qui parait tourner à l’envers, c’est parce que la vitesse de rotation de cette roue coïncide mal avec la fréquence de capture de la caméra, en image par seconde. Face à l’imbrication l’une dans l’autre de deux fréquences stables, la caméra ne peut capter que des images successives et produit un échantillonnage de la scène visible.

8L’œil du spectateur de The Pyre reproduit ce phénomène. L’éclairage intermittent ne lui permet que de se saisir d’un certain nombre d’images qui brisent la fluidité des gestes de la danseuse. La partition lumineuse efface toute vision réaliste de sa chair. Elle semble alors se consumer au centre de ce bûcher électronique dans un déluge de mouvements fragmentés, découpés, dissociés, qui contribuent à déréaliser son corps et à compromettre la vraisemblance de son personnage. Peu à peu, elle s’épuise, s’effondre puis gît dans un nuage de fumée.

9Au‑delà du visible, la dimension déréalisante du traitement de la scène se manifeste également du point de vue de la composition sonore pensée pour le spectacle. La musique composée et jouée en live par le duo KTL (Stephen O’Malley et Peter Rehberg) est diffusée grâce à un dispositif imaginé en étroite collaboration avec des chercheurs de l’IRCAM (Institut de recherche et coordination acoustique/musique). Leur rôle a été d’approfondir les usages possibles du Spat, un système de diffusion qui permet de sculpterl’espace sonore en faisant surgir la musique à des endroits précis. Plus exactement, le Spat — pour spatialisateur — est une suite logicielle dédiée au traitement de spatialisation en temps réel de signaux sonores dans les contextes de création musicale et de concert. Bien‑sûr, la composante auditive spatiale renforce la sensation de présence et d’immersion. Le Spat est alors présenté par l’IRCAM comme un outil particulièrement adapté à des applications de réalité virtuelle ou dans le cadre d’installations interactives. En choisissant d’intégrer cette technologie à son espace scénique, Gisèle Vienne explique qu’elle a voulu créer l’effet d’un « instrument fantôme [qui apparaitrait] tout d’un coup dans tel ou tel endroit du plateau1 ».

Un personnage troué‑colmaté

10Ces éléments réunis font de la pièce de danse un tableau abstrait, particulièrement hypnotique. Cependant, une deuxième partie du spectacle se fait plus théâtrale, voire plus narrative, lorsqu’un jeune garçon d’une douzaine d’année entre sur le plateau et entreprend d’accompagner maladroitement les mouvements de la danseuse.

11Dans cette scène muette se joue une forme de reconnaissance mutuelle. Le spectateur peut alors imaginer un certain nombre de relations qui pourraient les unir : deux personnes qui se seraient croisées là, par hasard, un frère et une sœur, une mère et son fils…

12Si la pièce chorégraphique se termine sans préciser les liens qui les unissent, le spectateur est invité à se saisir d’une ultime partie de l’œuvre : le texte de Dennis Cooper qui y est tout spécialement associé.

13L’ouvrage est une fiction présentée comme un court roman autobiographique qui aurait été écrit « par le fils », c’est‑à‑dire par ce jeune garçon dont le lien mystérieux qu’il entretenait avec le personnage de la danseuse est alors explicité. A la lecture du texte, l’abstraction de la danse et le mutisme des deux personnages se voient corrigés par une soudaine abondance d’informations. Le lecteur obtient donc des informations bien plus précises concernant leur identité. On pourrait croire à une tentative inespérée de colmatage du manque d’une intrigue voire d’une structure dramatique. Ce n’est là, bien sûr, qu’une ruse. Gisèle Vienne explique qu’ « il s’agit de mener à son paroxysme un rapport impossible et complexe aux mots. Le texte à mettre en scène semble devoirêtre caché. Il nous importe dès lors de développer la manière dont il peut transparaître dans ce mouvement d’étouffement. Les deux personnages de cette pièce, une danseuse et un garçon, sont sous l’emprise d’un mutisme complet et leur rapport impossible à la parole semble refléter le rapport impossible au texte2. »

Mouvements d’étouffements

14Le texte de Dennis Cooper présente plusieurs strates qui s’entremêlent dans un enchevêtrement de sept récits enchâssés aux registres variés, depuis l’autobiographie (fictionnelle, donc) jusqu’à la retranscription d’écrans de chat‑room.

15Néanmoins, il est possible d’y glaner quelques informations tangibles et de voir émerger un portrait de famille, quelque part en Russie : la mère, la jeune femme blonde, est une danseuse professionnelle. Son fils prénommé Dimitri, élevé à la consommation des écrans, est devenu un célèbre écrivain. Le père, quant à lui, est présenté comme un ancien gymnaste olympique et comme un homme violent.Flotte un âge, un temps : trente ans. Ce serait l’âge du personnage principal. Si elle a trente ans, le fils pourrait en avoir douze. L’image du plateau est cohérente. Mais alors le texte n’a pas encore été écrit. Part 1, annonce pourtant l’ouvrage.

16Une information sans doute essentielle se répand dans la totalité du court roman : la mort de la danseuse, fauchée à l’âge de trente ans. Le temps est resté figé. Différentes versions des causes du décès en troublent cependant l’évènement. Il s’agit d’abord d’un meurtre accompli dans le climat sordide d’une violence domestique récurrente :« Dimitry is chuckling at the TV’s muffled playthings and hoping his mother will stand up. His father was scrubbing their bedroom’s furniture and walls with her fighting, flopping body for a long time. That sounds too familiar, but not the silence afterwards that will not stop3. »

17Une seconde hypothèse concernant la mort de la danseuse suppose qu’elle soit parvenue à fuir les coups de son mari. Loin du domicile, elle aurait elle‑même mis fin à son existence malheureuse : « She’s a 30‑year‑old dancer with incurable bipolar illness holding a loaded gun and listening Nick Drake late at night (…) She makes that happen even though it hurts. She knows it’s real because she hears the click4. »

18Dans cette version de l’histoire, à la violence s’est adjoint une maladie de l’esprit, un trouble qui suppose des variations radicales de l’humeur et du comportement, alternant phases maniaques et dépressives. Un personnage à deux visages.

19Ainsi, celui qui chercherait à utiliser ces informations pour consolider une interprétation linéaire du propos du spectacle serait bien en peine de parvenir à ses fins. Qu’elle ait été assassinée par le père ou qu’elle se soit suicidée, la mère‑danseuse reste une présence spectrale dont ni le lecteur, ni le spectateur, ne parvient à saisir une image globale et fixe. Le temps est dilaté, nul ne peut prétendre savoir quel évènement précède ou succède la vie, la mort, ou la danse du personnage central. La lecture du texte, alors, ne permet que d’accroître encore l’impression de perte et d’évanescence provoquée par ce que le plateau donne à voir, à sentir : la consistance d’un souvenir embrumé, celle du fantôme, du fantasme.

20The Pyre n’est bien sûr pas la première œuvre qui invite à s’interroger sur la substance du fantôme au théâtre. Son originalité réside à l’endroit où c’est la matière littéraire elle‑même qui pose la question du spectre, et dans la manière dont cette matière littéraire proposée par Dennis Cooper résonne non seulement avec la scénographie et l’atmosphère sonore mais aussi avec la direction chorégraphique de Gisèle Vienne.

Du Fantôme au Ghost

Consumer le corps‑texte

21Le corps, l’espace et le texte semblent faire écho, ensemble, à l’immatériel de la figure qu’ils tentent de sous‑tenir. Entre l’archaïque et l’actuel, le questionnement proprement marionnettique et les virtualités du monde contemporain, les deux artistes se font co‑auteurs d’une œuvre dont les enjeux de (dé)figuration rejoignent ceux décelés chez Artaud et Joyce par Evelyne Grossman : « Tous deux se refusent de s’inscrire dans une histoire individuelle qui les voue à la mort. Le sujet que met en scène leur écriture [— qu’elle soit littéraire ou scénique —] est un sujet pluriel, transindividuel, qui inclut le lecteur [ou le spectateur] dans un procès instable et sans cesse à rejouer. Entre Je et autre, corps et psyché, ils inventent un espace d’écriture et de lecture aux limites poreuses, qui tient du dessin et de la musique, mêlent les genres et retrouve les rythmes pulsionnels de la chora. Leurs corps‑textes tracent des volumes topologiques qui mettent en contact le dehors et le dedans, le lointain et le proche, espaces impensables en termes de géométrie euclidienne, espaces oubliés qui réaffleurent et dont ils redisposent sans fin les contours5. »

22La prose de Dennis Cooper est violente, souvent frontalement pornographique. Abrupte, elle n’épargne ni les conventions littéraires, ni la bienséance : tortures, meurtres et sexualité adolescente en sont les motifs et moteurs principaux.

23Le caractère éclaté de son écriture et sa construction comme fracturée résonnent avec une mise en scène récurrente de corps fragmentés, découpés voire éviscérés. Le corps comme le texte sont mis à l’épreuve d’un démembrement répété. La langue autant que l’intégrité physique des personnages se délitent au fur et à mesure que se déploie une écriture qui mène irrémédiablement à une disparition des corps, à leur anéantissement progressif, à leur combustion. Dans le cas de The Pyre, comme dans certains des textes plus anciens du poète américain, le corps du texte porte, sans jamais les nommer explicitement, les stigmates des épreuves subies par son personnage central.

24Laurent Goumarre décrit l’écriture de Cooper comme « l’effraction, l’éclatement qui désorientent le lecteur perdu dans un dispositif conçu comme une matière mentale aux relents organiques6 ». Aucune lecture linéaire ne parait envisageable, ni même aucune prise, aucun secours, recours, raccrochage in extremis à un style rassurant (parce qu’immuable devant la violence). La matière organico‑littéraire reste instable.

25Or, la particularité de cette matière, c’est qu’elle est irriguée par un lexique propre au langage qui s’est développé sur internet. En découle un style hybride qui oscille entre un lyrisme très particulier, volontairement puéril, des références continues tout autant à la culture populaire américaine qu’au Nouveau Roman français, et une efficacité incisive qui se manifeste notamment par l’emploi des phrases courtes souvent relayées par une typographie en majuscules qui invite à une lecture plus brute : un cri, un éclair de colère adolescente frappée sur un clavier d’ordinateur. Une grande partie de sa propre production littéraire s’est par ailleurs affranchie des seuls réseaux éditoriaux pour se propager de façon plus fluide et plus directe via un blog au format hybride que l’auteur tient personnellement et met à jour très régulièrement depuis une quinzaine d’année.

26Dennis Cooper semble absolument fasciné par l’usage que les adolescents font des forums sur internet et par la manière dont la construction complexe de leur future personnalité d’adulte peut passer par l’emprunt de fausses identités sur les réseaux numériques.

27Le texte de The Pyre est truffé de ces références. Sur les sept parties distinctes du court roman, les parties 2 et 4 sont directement des bribes de conversations que Dimitri aurait eues par écrit sur internet, tandis que le cinquième fragment de l’ouvrage transcrit une rencontre par webcam entre le garçon et un adulte à l’autre bout du monde à qui il confie avoir été témoin du meurtre de sa mère (“So…why are you fucked up,” Rob asks. / “Because my father killed my mother” the boy says. He leans back and looks away and starts to cry. / “I wish I could do something to help”, Rob says. “But it looks like you live very far away7.”)

28Internet, puissance de connexion qui traverse temporalité et frontières devient ainsi, tout autant, un moyen d’accès privilégié à l’expression de l’intériorité du personnage. Les traces qui y sont laissées deviennent alors la matière première profondément instable de sa construction. Dennis Cooper, qui fait s’exprimer Dimitri à l’âge adulte et à la première personne, écrit : « I’ve talked about my mother in so many interviews. If you do a search using her name, pages and pages will turn up, and every one that’s not about a namesake is either by me or about me, or is something made by someone who only knows the characters I named for her8. »

29Or, c’est précisément de cette matière que se constitue, en informatique, le ghost d’un individu, c’est‑à‑dire son « esprit [tel qu’il] perdure dans la mémoire d’un ordinateur9. »

Fantômes virtuels, réalités universelles

30Au même titre que les intelligences artificielles, les ghosts sont considérées comme des créatures virtuelles. Elles existent sans corps et dépendent d’un réseau informatique.

31Les ghosts sont des mémoires. Ils représentent tout simplement l’ensemble des traces relatives à une personnalité qui sont laissées comme errantes dans la cybersphère. Que le propriétaire soit mort ou vivant, toutes les marques de son passage sont collectées automatiquement et comme traduites dans un nouveau langage, celui de l’informatique. Ce langage est alors en mesure de réunir, par fragments épars et hétérogènes, ce qui constitue l’identité numérique d’un individu : photographies (donc image, apparence), vidéos (donc démarche, allure, ton de la voix), comportements récurrents, données de géolocalisation, ou bribes d’informations de toutes sortes jusqu’aux préférences sexuelles, politiques ou tout simplement de consommateur.

32Loin d’être seulement une problématique actuelle, le fantasme du ghost s’est insinué dans la littérature d’anticipation depuis plusieurs décennies, d’Isaac Asimov à William Gibson10. On pense, bien‑sûr, au manga culte du japonais Masamune Shirow Ghost in the Shell (paru à partir de 1989) qui décrit un monde futuriste dans lequel chaque être humain est connecté à un grand réseau d’information généralisée grâce à des câbles‑prothèses situées à la base de son crâne. Asservissement à grande échelle bien plus qu’avancée technologique, le système met en danger l’intégrité du ghost de chacun et donc son individualité. Parmi les nombreux ghost‑hackers, on découvre que le puissant Puppet Master est en réalité une intelligence artificielle à la recherche d’un corps dans lequel il pourrait s’incarner.

33Cimetière moderne et métaphore presque explicite du monde des ombres et des morts, l’analyse des usages littéraires du cyberespace permet à Jean‑Claude Heudin d’évoquer le ghost comme une forme de négation de la mort elle‑même. Il reste ce qui subsiste par‑delà le corps, après sa combustion. Au sens strict, il est bien un fantôme.

34Le fantôme est en effet une créature universelle dont on trouve des traces jusque dans les textes les plus anciens. L’anthropologue et helléniste Jean‑Pierre Vernant rappelle qu’il est lié, dans la Grèce archaïque, à la sphère de l’eídōlon, tout comme l’ombre, ou l’image d’un être réel qui apparait dans un rêve. Nos sociétés contemporaines s’intéressent plus volontiers à la dimension d’eídōlon qui concerne les psuchaí de morts, ou eídōla kamóton. Ce sont les esprits de personnes défuntes auxquels on peut s’adresser comme on s’adresserait à la personne elle‑même. Déjà, la Grèce archaïque les considère comme une anomalie puisqu’ils troublent et inquiètent l’ordre établi. En règle générale, les manifestations de la mort sont encadrées : « Au terme des rites funéraires, le corps humain revêt la forme d’une réalité à deux faces dont chacune renvoie à l’autre et implique sa contrepartie : une face visible, localisée et permanente comme la pierre ; une face invisible, ubiquitaire, insaisissable et fugitive comme la psuché, exilée dans le domaine de l’ailleurs11. »

35En d’autres mots, le corps mort dont les restes incinérés sont recueillis dans une urne puis enterrés à un endroit marqué par un monument funéraire est complété par une autre réalité, la psuché, dont l’exil dans l’Hadès est garanti par la bonne tenue des rites dévolus au corps. Or, si ces rites n’étaient pas réalisés dans les règles, on considérait qu’il était possible que la psuché se manifeste et apparaisse comme double insaisissable du mort, son eídōlon.

36L’eídōlon désigne donc ce qui a un pouvoir d’apparition alors même qu’il appartient à l’invisible et se traduit ainsi autant par « image » que par « simulacre » ou « double ». Par cette puissance d’apparaitre se joue alors une qualité de présence effective de ce qui pourtant ne peut pas être vu, ni bien‑sûr saisi. Comme apparition de cela même qui est invisible, la nature de l’eídōlon teinte de pathétique, par exemple, toute nekuia homérique. Ulysse se plaint alors aux Phéaciens : « Je souhaitais saisir l’âme (psuché) de ma mère morte. Trois fois je m’élançai, mon cœur me poussant à la saisir. Trois fois elle s’envola de mes mains, semblable à une ombre (skia) ou à un rêve (oneiros). La douleur devenait chaque fois plus vive dans mon cœur12. »

37Entre ombre, rêve et simulacre, l’eídōlonhomérique est une réalité qui ne concerne donc que l’une des deux faces du mort : sa dimension virtuelle, et non matérielle. Aussi, quand Dimitri approche de l’eídōlon de sa mère défunte, elle gît dans un nuage de fumée.

38Qu’est‑ce qui distingue, pourtant, la présence du garçon de celle de la danseuse ? S’il parvient à la toucher, c’est peut‑être parce qu’il est bien lui aussi personnage, projection fantasmée d’un jeune‑lui, celui‑là même qui est inventé par Dennis Cooper et porté à la scène, en alternance, par quatre jeunes acteurs différents.

Le théâtre qui doute

39Sans même devoir recourir aux virtualités du monde numérique, l’image fantomatique pose déjà de véritables problèmes aux arts de la représentation et tout particulièrement à la scène théâtrale. Comment peut‑on, en effet, distinguer un personnage représenté de l’image d’une personne disparue ? Selon Patricia Vasseur‑Legangneux, « si l’image, l’eídōlon, se fait passer dans l’épopée pour ce qu’elle n’est pas [à savoir le corps du vivant], la mimesis théâtrale présente de son côté des masques (prosôpon, qui désigne le masque et le personnage signifie « ce qui est donné à voir »), c’est‑à‑dire aussi « des présences‑absences ». Il n’y a donc aucune différence d’essence entre un fantôme et un autre personnage de théâtre13 ».

40Alors, dans la tragédie ancienne, un jeu méta‑théâtral établi par la double énonciation permise par les conventions du jeu masqué participe à ne pas réduire les fantômes à des figures narratives sans consistance scénique. Hors de ce système codifié, pourtant, la relation réel‑virtuel propre à toute prise en compte du personnage au plateau se complexifie.

41Dans son ouvrage Le Fantôme ou le théâtre qui doute, Monique Borie reprend les approches anthropologiques de Jean‑Pierre Vernant pour les faire dialoguer avec ces questionnements propres aux arts de la scène depuis la modernité. Elle décrit un « théâtre à l’épreuve du fantôme14 » dans lequel le personnage du Revenant cristalliserait les enjeux fondamentaux de la représentation théâtrale. Elle cite notamment Edward Gordon Craig, metteur en scène et scénographe anglais affilié aux révolutions symbolistes du tournant des XIXe et XXe siècles, qui expose ses théories dans un article consacré aux « spectres dans les tragédies de Shakespeare15».

42Pour Craig, le texte de théâtre, si l’on choisit d’y rester fidèle, exige une confrontation formelle avec l’invisible. Plus encore, il en va selon lui de l’essence même du théâtre. Comme l’explique Monique Borie, il s’agit là d’un « discours où le théâtre, dans son essence, s’affirme comme manifestation d’une réalité qui n’est pas de l’ordre de la réalité quotidienne ni du corps vivant de chair et de nerfs, (…) mais de l’ordre d’une réalité qui nous conduit au bord de la mort16». C’est la question du statut même de la réalité au théâtre qui est posée là, sans détours, et dépasse la seule image du Revenant comme personnage dramatique.

43Or, la construction de The Pyre invite à s’interroger sur la spécificité du fantôme numérique qui se présente comme une dématérialisation de l’esprit humain sous la (non‑)forme d’une matière informatique. Il suppose que la psuché archivée dans le réseau puisse conserver l’individu jusqu’à ce que l’on puisse imaginer le réimplanter dans un autre corps, organisme remplaçable.

44L’eídōlon ne fait plus si clairement image. Il est une masse informe de contenus, textes, informations qui résistent encore à la forme fixe, à l’apparition. En ce sens, la pensée du ghost pourrait rejoindre l’interprétation platonicienne de l’eídōlon qui, selon Jean‑Pierre Vernant, renverse les valeurs contenues dans l’usage du mot déjà si polysémique dans la Grèce archaïque d’Homère. « Transposée dans un vocabulaire philosophique, elle n’a pas simplement changé de registre et pris une signification nouvelle. Elle s’est en quelque sorte inversée17. » Il précise que « le corps vivant change de statut : il se « déréalise » pour devenir l’image inconsistante, illusoire, transitoire de ce que nous sommes en vérité. Dans le monde fantomatique des apparences, il est « ce qui se fait voir à la semblance de l’âme », ce ne sont donc plus dès lors les psuchai mais les corps des morts (les cadavres) qui sont les eidola des trépassés (…) l’image est bien eídōlon en ce qu’elle relève d’une sorte de magie ; elle ensorcelle les esprits en revêtant l’exacte apparence de ce dont elle est l’image ; elle se fait passer pour ce qu’elle n’est pas [18]. L’eídōlon de Platon continue de tromper. Il ne signale plus seulement ce qui flotte mais aussi ce qui reste, désigne autant la pierre que l’ombre.

45C’est à ce point de questionnement que la dramaturgie propre aux arts de la marionnette peut permettre de démêler ce qui pourrait devenir un aussi insondable qu’infertile dualisme corps‑esprit.

Descentes « en‑corps »

Entre marionnettes et avatars : mentir « pour de vrai »

46L’ensemble de la direction chorégraphique imaginée par Gisèle Vienne porte les traces encore vivaces des exigences tant techniques que dramaturgiques propres à sa formation aux arts de la marionnette. Or, le principe même de la marionnette relève de l’emprunt momentané d’un corps autre auquel la parole est déléguée et non plus incarnée — comme c’est le cas dans le théâtre d’acteur. L’usage traditionnel de la marionnette en Europe est double. D’une part, il peut être est lié à la révélation d’une vérité souvent transgressive qui ne pourrait être directement portée par un acteur — c’est le guignol lyonnais, grotesque et subversif. D’autre part, la remarquable plasticité des arts de la marionnette leur permet de comprendre tout autant l’effigie symboliste, porteuse éthérée de l’essence poétique dont l’acteur vivant ne saurait être digne. Peu à peu, la découverte de formes spectaculaires ou rituelles issues de cultures extra‑occidentales ont invité les marionnettistes européens à s’interroger sur leurs propres pratiques et à leur permettre de se transformer. Le Bunraku japonais, par exemple, comme théâtre traditionnel de poupées qui dissocie manipulation d’objets anthropomorphes et énonciation d’un texte par un unique narrateur, est une inspiration fondamentale pour Gisèle Vienne. Il n’y a jamais qu’une seule voix qui se fait entendre sur la scène qu’elle dirige. Ce ne sont jamais celles des poupées mais bien plus souvent une voix off, un nuage de langue qui plane à son tour au‑dessus du plateau.

47S’il est sans nul doute inspiré de l’intérêt Surréaliste pour l’inquiétante étrangeté des mannequins, son théâtre de marionnette est aussi à envisager au prisme d’un héritage culturel bien plus large. Du Bunraku, elle retient les dissociations du corps, de l’objet, du texte et de la musique. Du Nô, ce théâtre masqué, elle conserve ces histoires de fantômes qui reviennent hanter le présent de la scène.

48A l’ère contemporaine, les hybridations de deux antagonismes essentiels de la marionnnette occidentale se sont démultipliées. The Pyre se présente alors comme un point d’orgue de ces possibilités admises par le renouvellement de la scène marionnettique depuis la seconde moitié du XXe siècle. Ce spectacle sans marionnette ni mannequin mais dont la figure centrale est un corps à la présence instable et dont les éléments de construction (scène, danse, texte, lumière et musique) ont à voir avec la définition polysémique du fantôme‑ghost, invitent en effet à questionner une autre polysémie proche des arts de la marionnette : celle de l’avatar.

49L’avatar numérique voit le jour dans les années 1980 en même temps que les techniques de développement d’images de synthèses, et il peut aujourd’hui prendre plusieurs formes : du personnage joué dans un jeu vidéo à une photographie ou autre représentation graphique choisie pour incarner l’image d’un utilisateur sur un forum de discussions. De façon générale, l’usage du terme s’est développé en lien à de nouveaux modes de communications par messagerie instantanée où l’avatar s’allie à un pseudonyme pour garantir — a priori — l’anonymat de l’utilisateur et la confidentialité des échanges. Dans le champ de l’informatique, l’avatar est donc une créature virtuelle. Il n’a pas de corps matériel, il n’est donc pas affecté par les contingences du monde organique. C’est une marionnette dans un monde numérique. Dirigée par son manipulateur‑programmateur, elle accomplira dans la cybersphère le moindre de ses souhaits.

50Pourtant, le terme avatar est issu du sanskrit avâtara que l’on peut traduire par « descente », et qui désigne, à l’inverse du virtuel, l’incarnation corporelle d’une entité supérieure dans le monde des mortels pour accomplir une tâche précise19.

51A bien y réfléchir, qu’un esprit dit supérieur (ou tout simplement autre) prenne le contrôle d’un corps (ou d’un objet) est assez fréquent dans un certain nombre de pratiques religieuses ou magiques. On peut penser à de multiples rites de possession ou à l’origine du mot français « marionnette » qui désigne au Moyen‑âge les petites figurineseffigies de la Vierge Marie (affectueusement surnommée Marion, Mariette ou Marionnette) dans lesquelles l’esprit divin lui‑même s’incarnerait au moment de la prière. Face à un artefact fallacieux, il opère une sorte de clivage psychique qui permet au fidèle de penser matériellement la transcendance du divin à partir d’une figure immanente. Aux origines du mot français de « marionnette20», donc, son manipulateur n’est pas tant celui qui la met en scène, voire la construit, que celui qui choisit d’opérer le rite qui lui insuffle la vie. C’est par la valeur spirituelle de son regard qu’il l’anime, il ne la manipule pas. Ainsi, la marionnette, comme le corps du possédé ou le fétiche du croyant, est un avatar au sens propre. Sa nature même doit se penser en tension constante entre sacré et profane, culture populaire et cérémonie rituelle.

52Pourtant, la petite Marie ment ; mais elle « ment pour de vrai21». Elle propose, comme l’avatar de jeu vidéo, une réalité alternative. Le marionnettiste comme le spectateur de théâtre savent bien que tout est faux, que l’histoire qu’on raconte n’est qu’une histoire. Comme l’enfant qui joue, pourtant, ils choisissent de s’y laisser prendre, de projeter leur imaginaire dans une réalité autre, celle où l’objet prend vraiment vie. La marionnette ment pour de vrai parce qu’elle est vraiment là, bloc de matière autant que bloc d’absence. Elle est la marque physique, matérielle et mouvante de ce qui n’est pas mais qui peut se rendre visible.

53Derrière l’écran de l’ordinateur, qui peut garantir quelque forme d’authenticité ? Si les données individuelles laissées errantes survivent à leur propriétaire, gardent‑elles une trace réelle et objective de la vie de chacun ? Le ghost est une mémoire mouvante mais c’est avant tout un agrégat de restes d’une image, celle que l’on aura cherché à donner de soi. C’est une fiction, une projection dans une réalité alternative, un vrai mensonge. Traces de ce que j’ai pu être, ou seulement écrire, vestiges de ce que d’autres ont pu penser de moi ; voilà le portrait trouble de mon identité numérique.

54Le recours à cette entité informatique témoigne donc d’une volonté des deux artistes de faire s’accroitre le nombre des virtualités possibles du personnage — en résulte l’image d’un réseau de présences potentielles sans fixation définitive. Ce jeu de dupes et de faux semblants est pourtant la matière de la construction chorégraphique de The Pyre, entre présence spectrale, image, corps vivant, corps machine, corporalité marionnettique et virtualité technologique.

Des corps glorieux

55En évoquant d’autres spectacles du duo, Julia Dobson décrit par exemple que « le corps de la danseuse subit une crise des processus signifiants quand la gestuelle staccato et l’emphase sur des pauses artificielles évoquent une hybridation perverse des discours mécanistes de Muybridge sur la décomposition photographique du mouvement et l’arrêt sur image au cinéma, subvertissant ainsi tout à la fois la présence matérielle du corps et le statut de l’image. Ces immobilisations surprenantes mettent en suspens différentes conceptions de la vitalité, à la fois comme définition du corps animé et comme effet attendu du spectacle22. »

56Gisèle Vienne, en effet, anime le corps de sa danseuse ; mais elle l’anime moins comme une marionnettiste que comme une cinéaste qui ferait du cinéma en stop‑motion, modelant un corps en image par image. Dans différents entretiens qui ont accompagné la création du spectacle, elle explique qu’elle pratique un redécoupage des séquences de mouvements, comme un nouvel échantillonnage du geste dont elle interrompt volontairement la fluidité et donc l’organicité. En résultent une chorégraphie dont l’ampleur des saccades est augmentée par le traitement singulier de la lumière. La danseuse se fait alors corps porteur d’une image détraquée par un être‑au‑plateau qui n’a plus rien de l’incarnation d’un personnage. Elle est elle, la danseuse, liée par le dispositif éclaté de l’association texte‑scène à un personnage lui‑même troublé et déréalisé par la matière même qui le constitue : une matière littéraire, poétique dont la forme est fragmentée et qui prend racine dans l’expression même de la virtualité. Alors, c’est sur son corps à elle, la danseuse réelle, que sont projetées les multiplicités de son image à elle, l’eídōlon définitivement insaisissable de Dennis Cooper, auteur dissimulé derrière le masque du fils, lui‑même un simulacre.

57Sur le corps de la danseuse est projetée l’idée d’un fantôme dont l’image est en partie formée par un ghost, une image fragmentaire qui résiste tant au double saisissement d’un autre corps — celui du fils et celui de l’acteur qui figure le fils pour qui elle reste inaccessible — qu’à sa fixation ou matérialisation au plateau, empêchée par le dispositif technique qui installe un espace spectral. Le phénomène, déjà complexe, est renforcé par la révélation a posteriori de l’identité trouble du personnage, au cours d’une lecture qui, à son tour, se délaie dans le temps ; au sortir de la salle de spectacle.

58Alors, la scène n’a rien d’un monument funéraire, elle vibre de la présence réelle d’une danseuse réelle, comme de la musique live de musiciens absents aux regards mais présents aux oreilles des spectateurs. Le bûcher malmène un corps‑image, eídōlon contemporain porté au plateau par une nouvelle convention marionnettique, à son tour détournée par la mise en scène d’une danseuse devenue sa propre effigie. Cette qualité de présence est symptomatique de la direction proposée par Gisèle Vienne.

59Animant le corps‑image de sa danseuse, Gisèle Vienne semblerait presque proposer une réactualisation du « corps glorieux » tel qu’il est évoqué par Giorgio Agamben23. Cette expression de « corps glorieux » désigne en théologie tout à la fois celui du Christ ressuscité et ceux des Bienheureux parvenus au Paradis. Le philosophe italien la détourne pour en proposer un concept permettant de penser un modèle de corps tel qu’il serait promu par nos sociétés contemporaines. Le Paradis s’est mué, dans ce nouveau paradigme, en un monde de perfection divine et marchande, coupé de la fragilité et de la précarité des corps incarnés24.

60Toutes les créations du duo Vienne/Cooper célèbrent pourtant cette précarité. Leurs œuvres sont en effet marquées par une double tension, d’une part la recherche d’une beauté impassible, apollonienne — souvent signifiée par la présence impassible des mannequins ou la plastique des danseuses, érotisée par des postures suggestives — et d’autre part le surgissement d’élans chaotiques, de pulsions archaïques proches d’un dionysiaque imprévisible porté par le corps vivant de performeurs poussés à l’extrême par l’exigence de la proposition. Il en va ainsi de la performance de Jonathan Capdevielle, tant absorbé par son personnage de meurtrier pour Jerk (2008) qu’il en devient cet effrayant ventriloque aux lèvres écumantes, ou de la transe de la chanteuse de Kindertotenlieder (2007), comme revenue, elle aussi, d’entre les morts.

61Si, dans The Pyre, le processus d’incarnation du personnage est tout particulièrement rendu précaire, le corps de la danseuse au bûcher ne semble pas fragile. Il résiste à la radicalité de la direction chorégraphique. La chair vibre encore sous l’image d’une mort désincarnée. Sa peau, dans l’effort, se teinte de rouge. Ses genoux flanchent mais ses talons restent bien plantés au sol, comme dans une lutte acharnée pour exister derrière cette image qui menace de la faire vaciller, elle, et de la consumer. Gisèle Vienne évoque, quant à elle, un « corps glorifié (…) celui d’une mortelle transfigurée en figure divine, élevé à la dignité d’icône25. »

Embodiment

62Il semblerait que ces perfomances relèvent d’une forme d’embodiment, cettequalité corporelle dont le nom est difficilement traduisible en français qui signifie à la fois : incorporation, incarnation et corporéité.

63Selon Nadia Vadori‑Gauthier26, chorégraphe et chercheure en esthétique, l’embodiment (« dans‑le‑corps », ou « en‑corps ») désigne tout à fois le mouvement et le résultat d’une incorporation. Ce n’est donc pas l’équivalent de l’anglais incorporate. Le terme embodiment tel qu’il utilisé en psychologie cognitive met l’accent sur le rôle que joue le corps dans la formation de l’esprit. Les pensées, les sentiments, les comportements seraient, dans cette optique, basés sur l’expérience corporelle sensible et sur la posture. Dans les contextes de la robotique et de l’informatique, il désigne l’émergence d’un comportement intelligent à partir d’une interaction cerveau/corps/monde. Aussi, on parle bien d’embodiment lorsqu’une intelligence artificielle interagit avec son environnement au travers d’un corps virtuel, d’un avatar. On trouve ici les notions d’intrication et d’interconnectivité qui semblent importantes dans la pratique corporelle de l’embodiment. Dans le monde de la danse, les qualités sensibles incorporées dans un mouvement centripète sont, dans le même temps, rendues visibles et renvoyées dans un mouvement centrifuge. Elles ont un rayonnement. Elles sont un foyer de visibilité. Ainsi l’embodiment n’est pas un processus interne, il est l’intégration, au travers de l’expérience du danseur, de rapports, de relations entre la matière et la mémoire, entre l’imagination, le corps et la pensée. Nadia Vadori‑Gauthier met en relation ce processus avec une conception éthologique de la relation d’un organisme à son milieu, auquel il s’agence et duquel il est inséparable.

64La danseuse en centre du bûcher, en proie aux flammes de lumières et en prises avec la musique immersive de KTL fait entrer en résonnances les multiples signaux qu’elle perçoit de son environnement scénique. L’état de grâce du corps glorifié se propage, se répand avec, dans et par le public comme les chocs d’un court‑circuit électrique. Une multiplicité d’images sont à leur tour générées, relayées ou déplacées, transformées par le corps‑même. Le corps pensé et dirigé par Gisèle Vienne ne per‑forme pas comme s’il s’agissait de préciser ou de conforter les contours d’une image, mais il trans‑forme, trans‑figure, voire il trans‑image, dans un va‑et‑vient permanent entre incarnation et désincarnation, absence et présence, réel et fantasme et même mécanique et organique. Le corps « devient lui‑même ce processus, kaléidoscope d’images‑foyers, en cours de mutation », écrit Nadia Vadori‑Gauthier27.

***

65Dans The Pyre, l’oscillation permanente contenue dans le terme même de fantôme, entre incarnation et désincarnation, entre présence et absence, produit une image en troubles et tremblements entre l’organique et le virtuel. L’œuvre travaille la possibilité presque fortuite de la rencontre d’un corps marionnettisé et la (dé)figuration d’une identité numérique. Elle donne à vivre cette immersion « en‑corps » qui implique tout autant celui qui danse que celui qui voit. Résolument hybride, elle témoigne alors de ce que pourrait être la recherche de l’organicité d’un corps technologique et son impossible fixation.

66Ci‑gît en‑corps, en mouvements, et dans le temps, l’image d’un corps en multiples combustions : solaire, énergétique, presque sacrificielle. Dans (et après) The Pyre, le sujet scénique s’affirme comme puissance intrinsèquement défaillante. Alors, le fantôme-fantasme, comme virtualité organicisée réalise la prouesse de soutenir la cruauté de la réalité, la peur de l’inexorable avancée vers le néant de la mort dont le ghost se voudrait une troublante négation.