« J’ai également appris en quoi un traducteur traduit ce qu’il entend, comment il entend, et en cela sert et même élargit la portée de la voix du texte qu’il traduit. »

Timothy Mathews, traducteur vers l’anglais

1Trois envies ou impératifs, relativement distincts, sont à l’origine du présent article. D’abord les nombreuses relectures de mon mémoire en vue de la publication m’ont conforté dans l’idée qu’il y avait quelque chose à creuser du côté des traducteurs, que la position de Martin de Haan et Rokus Hofstede1, ses traducteurs néerlandais, en l’occurrence, était celle qui résistait le mieux à la patine du temps et de la rumination, la plus informée et celle qui appelait le plus de développements. Ensuite la problématique du colloque, élaborée par Raphaël Baroni, me donnait un cadre pour investiguer dans cette direction. Les traducteurs représentent en effet les voix de Michel Houellebecq au sens quasi littéral. Ils empruntent la voix de l’auteur et lui prêtent la leur en échange afin que celui‑ci puisse s’adresser au plus grand nombre, dans des contrées parfois très éloignées. Enfin la nécessité d’ouvrir véritablement la réflexion à l’échelle internationale. Comme de nombreux travaux nous le suggèrent, le cas Houellebecq est trop marqué par cet aspect pour que l’on puisse en faire l’économie. Les lignes de forces qui traversent son œuvre et sa réception sont chaque jour un peu davantage infléchies par cette composante. Pour s’en convaincre, on peut penser par exemple au fossé qui existe, ne serait‑ce que du point de vue des conditions de production et de publication, entre Extension du domaine de la lutte et Soumission. De l’anonymat des déplacements en province pour le compte du Ministère de l’Agriculture à la célébrité du millionnaire contraint de se réfugier en Thaïlande ou à Cuba pour trouver un minimum de liberté d’action et de liberté de pensée. De l’insistance de sa compagne de l’époque obligée pendant près d’un an de relancer l’éditeur Maurice Nadeau au téléphone pour que le livre sorte à la rumeur du prochain roman, qui monte dans les médias depuis avril 2014, soit près d’un an également avant la parution effective, mais cette fois avec l’impatience de plusieurs milliers de lecteurs comme toile de fond. Le fossé est vertigineux.

2Les traductions de Houellebecq ont donné lieu à des commentaires moqueurs de la part de ses détracteurs. J’en mentionnerai deux afin de lancer le débat et d’exposer la problématique générale.

3Lors de l’émission « C à vous », diffusée sur la chaîne de télévision France 5 le 10 novembre 2010, le chroniqueur Éric Naulleau réagit spontanément à l’annonce du nombre exorbitant des traductions de Houellebecq de la façon suivante : « Je pense que c’est bien meilleur quand c’est traduit qu’en français, Houellebecq, oui. Je pense qu’il gagne à être lu en estonien par exemple. »2 Au‑delà de son aspect vindicatif, cette pique nous renseigne sur la question de la valeur, étroitement liée au discours sur les langues. Si l’on ne peut faire abstraction de cette dimension, on peut au moins essayer de la mettre à distance. Mon propos sera moins de confirmer ou d’infirmer ce type de jugement à l’emporte‑pièce que de réfléchir aux différentes implications et conséquences dont sont porteuses les traductions de Houellebecq à l’étranger. La seconde moquerie est tirée de l’ouvrage de Jean‑François Patricola, Michel Houellebecq ou la provocation permanente, paru en 2005 :

Quoiqu’il en soit, le style est édulcoré, il est people et light ; tellement light qu’il en devient aisé à traduire et à répercuter dans le monde entier : quarante‑cinq traductions ! Allez rendre la puissance poétique d’un Proust en moldave ou en espéranto ! Tandis qu’une bite qui fourrage le con d’un gros boudin ou d’une pute… c’est tout de même moins difficile !3

4Résumer la traduction au vocabulaire utilisé dans les scènes sexuelles est, l’on en conviendra, réducteur, mais la question de la difficulté se révèle effectivement centrale, en ceci qu’elle nous renseigne en retour sur le style de l’écrivain et qu’elle nous offre des clés de lecture pour analyser ensuite sa réception dans les pays concernés. L’examen des pastiches m’a donné l’occasion d’observer que le style de Houellebecq n’était pas si facilement pastichable que l’on pouvait l’imaginer, notamment en raison de l’impératif de positionnement qu’il semble induire4. Les traducteurs jugent‑ils quant à eux ce style plutôt facile ou difficile à traduire ? C’est ce que nous allons essayer de voir.

5C’est un sujet tellement énorme qu’il m’est inutile de préciser que je ne serai en aucun cas exhaustif. Ma présentation se déroulera en deux parties. Dans un premier temps, je rassemblerai certaines pièces à conviction en lien avec la place que la langue occupe dans le processus de création de Houellebecq. Dans un second temps, je présenterai les résultats d’une enquête auprès des traducteurs, en chair et en os, de la « superstar mondiale », pour reprendre le titre d’un article paru dans L’Express en novembre 20105.

La langue d’un écrivain globalisé

6J’ai mentionné en introduction la Thaïlande et Cuba comme lieux de retraite pour l’écriture de Soumission, c’est une habitude que Houellebecq a prise depuis Plateforme, son retour en France en 2012 ne l’a pas guéri sur ce point, et il s’est confié à ce sujet dans un entretien, en se demandant si la situation d’allophone dans un pays ne facilitait pas le travail de l’écrivain :

Quand on écrit un livre, ça vous apparaît bizarre, incongru, de parler une autre langue dans la vie. En même temps je me demande si ça ne facilite pas la concentration parce qu’on est encore plus seul, quand on est en plus seul dans sa langue6.

7Ces villégiatures hors des régions francophones témoignent en tout cas d’une volonté de mise à distance du monde, pour reprendre le titre d’un entretien avec Martin de Haan7, et, plus profondément peut‑être, d’un besoin de renouer avec une partie de son identité française, en réponse à l’image d’écrivain globalisé qui s’est formée progressivement autour de lui8. Sont également à verser dans ce dossier le constat récent de Houellebecq pour Le Figaro9 d’une perception de soi comme assez Français, et non d’abord Européen, ainsi que le choix du xiiie arrondissement parisien comme lieu de vie, pour préserver son anonymat, comme il le dit.

8Gardons-nous cependant de grossir les traits. Cette identité française, Houellebecq ne la définit ni par le critère national, ni par le critère culturel, mais avant tout par un attachement à la langue :

Si je voulais répondre rapidement, être Français, c’est parler français, grosso modo, c’est quand même ça qui compte. Les vins j’aime bien, les fromages j’aime bien, mais être français c’est parler français oui, what else ? […] Moi je n’ai pas d’inquiétudes sur l’avenir de la langue française, elle est bien, j’aime, on a plaisir à l’utiliser, c’est un son particulier, oui10.

9Cette attention à la dimension structurante de la langue pour l’individu se retrouve également au niveau de la pratique romanesque de Houellebecq. Lors d’un reportage en Thaïlande diffusé sur France 2 pendant l’émission de Guillaume Durand, « Campus », le 6 septembre 2001, à l’occasion de la sortie de Plateforme, Houellebecq fait un aveu à l’un des journalistes qui l’accompagnent sur les lieux où il a trouvé l’inspiration pour écrire :

Je vais te dire Marc. En fait c’est un projet plus vaste. Disons j’ai ressenti à un moment donné l’impossibilité d’avoir un vrai personnage thaï sans parler la langue. Ce n’est pas plus compliqué que ça. Donc je vais peut‑être essayer avec l’espagnol, ça sera plus simple11.

10Cette restriction de l’approfondissement psychologique pour les personnages dont il ne maîtrise pas la langue est l’une des preuves les plus patentes de son ambition réaliste. Cette exigence et ce sens du détail constituent selon moi deux piliers de la création littéraire chez Houellebecq ; ils transparaissent également à travers les fameuses enquêtes, repérages et frénésies de documentation pré‑rédactionnels de l’écrivain, ou encore son habitude de prendre des notes dans la vie de tous les jours, même si celles‑ci ne trouveront pas toutes un couronnement à l’intérieur du livre.

11D’un point de vue plus diachronique, cet aveu, qui remonte à 2001, semble consacrer la genèse du personnage d’Esther dans La Possibilité d’une île, dont l’espagnol est la langue maternelle, mais qui communique avec Daniel principalement en anglais. La dimension sociale n’est pas négligée. Dans la mise en relief de cette jonglerie linguistique, il y a toute la peinture d’une jeunesse européenne qui ne sait plus où donner de la tête.

12Parmi les raisons qui ont fait que Houellebecq a choisi l’Irlande comme terre d’exil en 2000, il y a le fait que l’anglais était la seule langue étrangère qu’il maîtrisait à peu près. Depuis, il s’est perfectionné en anglais et a fait des progrès en espagnol ainsi qu’en allemand. Il a même hésité à écrire en anglais à une époque, mais la beauté du français à ses yeux l’en a dissuadé. Je ne m’arrête pas sur sa fameuse tirade dans Ennemis publics, où il décrit la langue française comme « une des réussites de ce pays, harmonieuse, un peu sourde, aux tonalités restreintes »12 et où il ironise sur le manque du français en voyage qui l’a parfois conduit à acheter L’Express. Ce manque dans la vie de tous les jours a également contribué à son retour en France.

13Même si Houellebecq a déclaré en 2010 qu’il n’irait pas plus loin que le peu de Pidgin English dans Plateforme13, on trouve cependant quelques traces éparses d’anglais dans son œuvre postérieure, comme par exemple dans le poème suivant tiré du recueil Configuration du dernier rivage, paru en 2013 : « Tu te cherches un sex‑friend, / Vieille cougar fatiguée / You’re approaching the end, / Vieil oiseau mazouté. »14 Ici, le troisième vers en anglais prolonge d’une certaine manière ‑ l’absence d’italiques tend à le prouver ‑ les anglicismes (« sex‑friend » et « cougar ») qui précédent et donne un petit côté The Moody Blues au poème. Mais cette irruption de la langue de Shakespeare reste plus marginale que chez un auteur de la même génération et assez proche dans l’imaginaire comme Maurice G. Dantec par exemple, qui en a fait pour le coup un cheval de bataille, je pense en particulier à certains titres de romans comme Babylon Babies, Cosmos Incorporated ou encore Satellite Sisters.

14La sensibilité discrète mais réelle de Houellebecq à l’égard du potentiel sémantique et sonore des langues étrangères se manifeste également par moments sous la forme de réflexions métadiscursives, comme par exemple dans l’extrait suivant de La Possibilité d’une île. Daniel, le héros principal, a deux heures de battement à l’aéroport de Madrid entre son séjour de témoin exceptionnel chez les élohimites et son retour chez lui. Je reproduis le passage en entier car il s’agit d’une seule phrase, qui plus est très belle15 :

Au moment où j’entamais ma quatrième Mahou la radio du bar diffusa une chanson, je ne connaissais pas l’interprète mais ce n’était pas David Bisbal, plutôt un latino traditionnel, avec ces tentatives de vocalises que les jeunes Espagnols trouvaient à présent ridicules, un chanteur pour ménagères plutôt qu’un chanteur pour minettes en somme, toujours est‑il que le refrain était : ‘Mujer es fatal’, et je me rendis compte que cette chose si simple, si niaise, je ne l’avais jamais entendu exprimer aussi exactement, et que la poésie lorsqu’elle parvenait à la simplicité était une grande chose, the big thing décidément, le mot fatal en espagnol convenait à merveille, je n’en voyais aucun autre qui corresponde mieux à ma situation, c’était un enfer, un enfer authentique, j’étais moi‑même rentré dans le piège, j’avais souhaité y rentrer mais je ne connaissais pas la sortie et je n’étais même pas certain de vouloir sortir, c’était de plus en plus confus dans mon esprit si tant est que j’en eusse un, j’avais en tout cas un corps, un corps souffrant et ravagé par le désir16.

15Ici, le vocable espagnol « fatal » fait office de révélateur et de cristallisateur d’un sentiment dont la justesse d’expression lui appartient en propre. En lecteur attentif d’Auguste Comte, Houellebecq sait par ailleurs les carences du langage articulé dès qu’il s’agit de mettre des mots sur des sensations corporelles17. Sans aller jusqu’à parler d’une forme de xénophobie chez Houellebecq, comme le fait Pablo Montoya18, on pourrait également s’interroger sur la relation entre la tendance de l’écrivain à pointer et figer la nationalité de ses personnages les plus secondaires et sa renommée à l’échelle internationale19. Cette tendance, comme celle qui consiste à parsemer son texte de légères touches d’anglais ou d’espagnol, rejoignent en tout cas l’une des qualités des œuvres qui appellent la traduction selon Walter Benjamin : l’étrangèreté, c’est‑à‑dire leur capacité à rendre la langue cible étrangère à elle‑même20.

16Dans cette cartographie rapide des relations entre langue et littérature chez Houellebecq, un dernier élément qui me semble important de mentionner, c’est la mise en avant des registres linguistiques. Cet aspect a été largement commenté, il constitue l’un des acquis critiques les mieux établis. J’aimerais pour ma part souligner le fait qu’il est moins un caprice d’auteur que l’un des rouages essentiels de tout un système littéraire très élaboré, comme la déclaration suivante nous le prouve :

Il faut regarder les choses d’autant de points de vues différents que possible pour pouvoir les saisir vraiment. J’ai essayé d’appliquer son idée [= celle de Bohr] de la complémentarité à la littérature : comme on ne peut pas trouver la langue, il faut combiner des registres linguistiques différents21.

17Ces différents éléments contrastent avec l’image grossière d’un Houellebecq dépossédé de toute préoccupation formelle et, plus important encore, nous invitent plus globalement à penser la contradiction, c’est‑à‑dire penser à la fois la prédisposition de Houellebecq à connaître un succès international et l’imprévisibilité des effets en retour sur sa trajectoire et son écriture. Ces quelques éléments font apparaître, je l’espère, un visage plus nuancé de Houellebecq, loin des tergiversations de Bruno Viard entre le bon et le méchant. Un visage dont la figure emblématique pourrait être celle de l’écrivain traduisant et commentant Schopenhauer dès 2001 ; où qu’il se trouve, en Irlande, en Espagne, en Thaïlande ou à Paris, et sans fixer à cette dépense suprême d’autre échéance que sa propre mort22. À l’écoute de la diversité des registres linguistiques de l’allemand vers le français et au service d’une philosophie dont il s’emploie à faire perdurer le message comme le devoir de lucidité, qui le requiert en somme à ne pas se reposer sur ses lauriers.

Paroles de traducteurs

18Ce portrait renouvelé me permet de faire la transition avec l’enquête auprès des traducteurs. La conjoncture est favorable. Les traducteurs sont à l’ouvrage et ont déjà un certain bagage à leur actif. Acteurs indispensables et témoins directs du rayonnement de Houellebecq dans leur pays respectif, ils sont d’autant plus disposés à prendre part au débat que leur contribution passe en règle générale au second plan, alors que l’écrivain, et c’est bien normal, demeure au centre de l’attention. C’est un moment très précieux pour recueillir leur parole, pour reprendre une formule du politologue Gilles Kepel à l’occasion de la sortie de son livre Passion arabe en 201323.

19Je suis entré en contact avec une vingtaine de traducteurs et j’en ai interrogé vingt‑et‑un. Je leur ai fait parvenir un questionnaire comprenant une dizaine de questions, légèrement personnalisées selon qu’ils avaient traduit les romans ou la poésie, ou déjà écrit sur Houellebecq par ailleurs. C’est sur la base des informations récoltées que je vais maintenant poursuivre mon analyse.

20Le premier facteur important auquel il convient de prêter attention concerne les motivations qui les ont conduits à traduire Houellebecq. Les profils sont, dans le détail, tous différents, mais on peut dégager une tendance générale, ainsi que des exceptions. La grande majorité de celles et ceux que j’ai pu interroger ont été contactés par l’éditeur. On peut interpréter cette tendance comme un reflet du monde de l’édition, qui fonctionne bien souvent en cercle fermé et que l’appât du gain suffit parfois à mobiliser, sans que cela ne prévale ni sur l’intérêt pour l’œuvre ni sur la dimension forcément en partie alimentaire du travail des traducteurs. Houellebecq a un profil éditorial de best‑seller depuis 1998, ce n’est pas rien, cela conditionne fortement la circulation de ses textes dans l’espace littéraire transnational, jusqu’à entraîner des situations de lutte et des crispations, à tel point qu’Emily Apter y a consacré un article dès 2002, « From Literary Channel to Narrative Chunnel »24, faisant de Houellebecq l’un des représentants exemplaires d’un changement de paradigme à l’échelle internationale. Je l’avoue, je ne suis pas certain d’avoir très bien compris ce qu’elle entend précisément par là. Quoi qu’il en soit, s’il y a un phénomène qui me paraît symptomatique et anticipateur, ce serait plutôt la parution simultanée dans différents pays européens à partir de La Possibilité d’une île en 2005, dans six pays en l’occurrence et avec cette circonstance étonnante que la sortie en Allemagne a précédé d’une semaine la sortie en France. Ce phénomène de parution simultanée acte la naissance d’un écrivain désormais globalisé.

21Quelques cas de traducteurs se distinguent cependant de la tendance majoritaire qui veut que ce soit les éditeurs qui font appel à eux, dont celui de l’universitaire écossais Gavin Bowd, précurseur parmi les précurseurs, fidèle parmi les fidèles, en tout cas jusqu’à un passé récent. En juillet 1994, à Marseille, dans le parking de la Cité radieuse de Le Corbusier, Gerhard Jacquet, correspondant des Lettres françaises, offre une édition de La Poursuite du bonheur à Gavin Bowd en lui disant : « Voici le meilleur jeune poète en France aujourd’hui »25. Gavin Bowd se reconnaît immédiatement dans l’univers de Houellebecq et le traduit pour un numéro spécial d’une revue écossaise consacrée à la poésie française contemporaine, en 1997. Il traduira plus tard deux romans (La Possibilité et La Carte et le Territoire) et aura l’influence que l’on sait, notamment en tant qu’organisateur du premier colloque international à Édinbourg en 2005.

22Cette anecdote m’amène à traiter brièvement de la question du démarrage des traductions de Houellebecq à l’étranger. Christian van Treeck26 analyse très minutieusement les coulisses du transfert vers l’espace germanophone et il me semble qu’on peut effectivement conclure à un intérêt naissant pour Houellebecq qui procède d’un double mouvement, dans un laps de temps assez court. Les premières traductions datent du tournant de l’année 1999 et, même si les contrats signés n’atteignent pas des sommes astronomiques, le bruit d’un auteur qui monte depuis le succès culte d’Extension et la publication stratégique de trois extraits de ce qui deviendra les Particules ‑ dans la revue L’Infini en décembre 1995, puis dans la Revue perpendiculaire en septembre 1996 et mai 1998 ‑ ont certainement pesé dans la balance. Très vite après le succès, cette fois phénoménal, des Particules, l’avalanche des traductions est lancée pour de bon et les prix s’envolent. Une autre preuve de ce double mouvement à l’origine : l’éditeur israélien Sharon Rotbard, qui aurait découvert Houellebecq et serait tombé sous son charme dès Extension, en 1994, avant de l’inviter à l’occasion d’un colloque sur l’architecture à Tel Aviv en 199827.

23Tous les traducteurs n’ont pas rencontré l’écrivain, loin de là, mais il est également frappant de constater que quelques‑uns sont devenus pour ainsi dire des proches. Je pense en particulier au traducteur et universitaire brésilien Juremir Machado da Silva, avec lequel Houellebecq a visité la Patagonie en 2007, voyage dont les péripéties et les moments de dialogue ont été consignés dans un livre, paru en 201128. Les nombreuses discussions associées à ce type de relation ont pour conséquence de raffermir le lien avec l’auteur et permettent au traducteur de voir plus clair dans son jeu. Ce n’est pas un hasard si les entretiens menés par Martin de Haan, notamment, comptent parmi les plus riches et les plus intéressants d’un point de vue littéraire.

24Ici, une rapide comparaison s’impose. L’écrivain belge contemporain Jean‑Philippe Toussaint est connu pour organiser des sessions de travail avec ses traducteurs pendant l’été dans sa maison de vacances. Houellebecq n’a, à ma connaissance, jamais rien mis sur pied de similaire, et même s’il répond toujours très aimablement à la moindre hésitation, question ou demande de précision par email (les traducteurs sont formels à ce sujet), un sentiment plus prononcé de division du travail s’installe dès lors dans l’esprit du traducteur, davantage enclin à ne pas trahir l’original, gage de réussite selon la plupart des interrogés. Mais comment expliquer alors le désintéressement, voire la méfiance, que la majorité d’entre eux manifestent à l’égard des propos « théoriques » de Houellebecq sur le style ? Il y a là aussi, sans doute, la trace d’un partage des rôles plus ancien, ainsi qu’une difficulté à s’emparer des considérations de l’auteur dans le même temps inaugural que celui de sa diffusion pressante et tous azimuts.

25Tous les traducteurs ne sont pas non plus des inconditionnels invétérés de l’écrivain. Beata Geppert insiste sur le fait qu’elle a détesté les Particules, sans expliciter les raisons, Uli Wittmann mentionne en premier lieu la sécurité financière quand on l’interroge sur la place des traductions de Houellebecq dans sa carrière, Leopold Federmair conclut en disant que Houellebecq est pour lui un écrivain parmi d’autres et la façon dont Osman Senemoğlu répond à la question sur l’absence de style laisse entendre que Houellebecq a encore de la marge : « Je ne pense pas qu’il [Houellebecq] soit un si grand écrivain pour ne pas avoir de style. »

26En dehors de ces quelques réserves ponctuelles, la grande majorité exprime un sentiment d’admiration profonde, un lien personnel très fort et des moments de traduction inoubliables. Par exemple Rama Ayalon, traductrice vers l’hébreu, répond à la question de la place qu’occupent ses traductions de Houellebecq dans son parcours de la façon suivante :

Une place énorme. C’est mon auteur préféré à bien des égards. Pour moi, personne n’est capable de décrire notre époque comme lui. Donc je suis évidemment très fière et très reconnaissante de cette expérience, et j’espère avoir l’occasion de continuer à le traduire.

27Venons‑en aux difficultés de traduction, axe central et « pivotal », au sens où il condense et articule les différents enjeux de la problématique. Les traducteurs sont unanimes pour dire que Houellebecq n’est globalement pas un auteur difficile à traduire. Niels Lyngsø, traducteur vers le danois, l’exprime de manière succincte en faisant une comparaison avec Proust :

Monsieur H. is not particularly difficult to translate. I have also translated Marcel Proust, and that was difficult especially due to the complex syntax. Compared to that, monsieur H is simpler.

28D’autres déclarent que les seuls passages délicats ont été, par exemple, lorsqu’il a fallu traduire les poèmes de Charles Péguy dans Soumission, traductions jusqu’alors inexistantes dans un grand nombre de langues cibles. Dans la perspective d’une étude comparée, on peut certainement considérer ce constat comme un acquis. Maintenant il serait abusif de penser qu’il rend compte de toutes les situations, et ce point mériterait une analyse approfondie29. Excepté Péguy, plusieurs traducteurs avouent avoir rencontré des difficultés lorsqu’ils étaient confrontés à des passages techniques où Houellebecq use d’un vocabulaire scientifique. C’est le cas par exemple de Kan Nozaki, traducteur vers le japonais :

Les difficultés que je rencontre dans les textes de Houellebecq sont presque toujours celles de la terminologie : les termes scientifiques dans Les Particules élémentaires, les termes techniques de la photographie dans La Carte et le Territoire.

29Ces passages avaient grandement contribué à faire émerger l’hypothèse de l’absence de style, chez Thomas Clerc notamment, qui en 1999 interprétait la prédominance d’un langage technique « en apparence débarrassé d’affects »30 comme une invisibilité revendiquée du style de l’écrivain. Or, s’il est un deuxième point majeur sur lequel les traducteurs s’accordent, c’est bien l’absurdité de l’hypothèse de l’absence de style. Par exemple Hinrich Schmidt‑Henkel, traducteur vers l’allemand, écrit :

Pour moi, cette idée a tout d’un slogan assez précieux et simplifiant. Aussi un style peu marqué comme on peut l’entrevoir dans ses romans est toujours un style. En plus, cette idée ne tient pas compte du fait que l’écriture de Houellebecq a des effets très précis. Sans style, elle ne pourrait pas les avoir.

30Cette non coïncidence entre une certaine doxa critique et le point de vue des traducteurs, sans compter la très faible popularité de cette doxa auprès des lecteurs « ordinaires », entérine selon moi sa mort annoncée.

31Pour en revenir aux difficultés de traduction, elles incombent peut‑être davantage, en définitive, au transfert entre les langues qu’au bon vouloir de l’écrivain ou à la capacité de discernement des phénomènes textuels de la part du traducteur. Ces difficultés sont par ailleurs difficilement dissociables des stratégies politiques liées à la traduction. La spécialiste María Julia Zaparart, qui est allée le plus loin à ce jour dans cette direction, a montré, dans un article à paraître31, l’importance des filtres linguistiques et culturels, en l’occurrence hispaniques, dans le cadre de la réception de cet auteur en Argentine, auteur qui, c’est bien connu, a fait des références culturelles elles‑mêmes l’une des clés de voûte de sa poétique. Elle mentionne également les fameuses stratégies d’acclimatation, comme celle de la note de bas de page par exemple, laissées à la discrétion des éditeurs étrangers et des traducteurs, pour un résultat final jamais complétement satisfaisant, car ces stratégies déplacent le problème plus qu’elles ne le résolvent. Enfin, je crains que la théorie n’éprouve ici ses limites, alors que la description au cas par cas reste à faire et mériterait une attention plus grande. Pour l’anecdote et l’aspect comique, on peut penser à la couverture de la première traduction de Houellebecq en anglais.

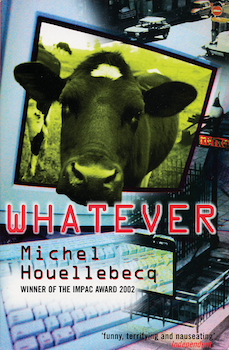

32Michel Houellebecq, Whatever, trad. Paul Hammond, London, Serpent’s Tail, 1999.

33La rétrotraduction du titre et le photomontage exercent sur moi une fascination durable. Il y aurait toute une thèse à écrire rien que sur les couvertures des livres de Houellebecq à l’étranger, couvertures dont la gaité du visuel et le dialogue en creux avec le propos de chaque livre contrastent avec l’apparence terne et sommaire des éditions originales chez Flammarion. La traduction d’Extension du domaine de la lutte par Whatever est due à un certain Paul Hammond, avec lequel je n’ai malheureusement pas réussi à entrer en contact, mais qui, aux dires de Houellebecq, ne semblait ni très compétent en français, ni très compétent en anglais.

34Je terminerai par une tentative de synthèse et de décryptage des réponses sur le style. Comme signalé lors d’un entretien pour L’Hebdo32, on peut effectivement parler d’un principe directeur relativement commun chez les traducteurs. Martin de Haan et Rokus Hofstede l’appellent « le second degré »33, Uli Wittmann « l’ironie sous‑jacente »34, Gavin Bowd « une voix où alterne pathos et bathos »35 et Marija Basic « une distance ironique presque permanente »36. On peut interpréter la ressemblance de ces formulations comme une confirmation et la caution « scientifique » du topos que je propose d’appeler la « bipolarité » du style de l’écrivain. Mais encore une fois, ces formulations n’épuisent pas la diversité des remarques sur le style, et à trop vouloir unifier les points de vue sur ce phénomène, on ne décrit plus rien du tout.

35Ce que dit par exemple Lorin Stein au sujet de ce qu’il appelle la figure de l’anti‑climax est fascinant, car cela rejoint une clé de lecture que Houellebecq lui‑même a donnée et qui me semble très significative, notamment parce qu’elle apporte un démenti solide à l’hypothèse d’un Houellebecq exclusivement pornographe, à savoir que le point culminant des scènes sexuelles dans ses livres n’est pas la sexualité, mais le fait que les personnages continuent pour ainsi dire à vaquer à leurs occupations ensuite37. Personne n’a exprimé cette idée de l’anti‑climax de manière aussi claire et synthétique que Lorin Stein à ma connaissance : « His favorite rhetorical figure is the anti‑climax : the punchline rarely comes at the end of the sentence. »38

36Pour citer une dernière réponse lumineuse sur le style, elle nous vient de son traducteur en japonais, Kan Nozaki, qui déporte le sempiternel paradoxe sur un sentiment personnel et en révèle, sans toutefois le révéler, le secret si difficile à concevoir et à expliquer :

Et voici le paradoxe du style houellebecquien pour moi : tout en étant abrupt, il est d’une élégance admirable. Tout en parlant des choses déprimantes, il est d’une beauté et d’une force extraordinaires.

***

37L’inachevable de cette quête à saisir ce qui fait l’originalité du style de Houellebecq transparaît enfin dans la dichotomie entre d’un côté l’affirmation de son caractère unique et de l’autre la multitude des comparants cités. Cette liste suffit à plonger tout littéraire dans le désarroi le plus complet. Il pensait poser une question utile, et ainsi se rapprocher de son objet d’étude ; il se retrouve avec davantage d’interrogations et de travail sur le dos. Dans le désordre, mais pour citer tous les noms mentionnés dans les questionnaires : Juan Ramón Jiménez, Albert Camus, Philip Larkin, Roberto Bolaño, David Szalay, Baudelaire, Serge Joncour, Maupassant, Frédéric Beigbeder et Catherine Millet. Un ami américain, Joseph Gamble, m’a même parlé de Frank O’Hara quand je lui ai fait lire la poésie de Houellebecq traduite en anglais. Ces noms ont certainement quelque chose de moins artificiel que les comparaisons dont les spécialistes s’évertuent à démontrer la pertinence, même s’il y a des recoupements et c’est plutôt bon signe. Mais leur grande hétérogénéité détonne. Je me demande pour terminer s’il n’y a pas là l’indice certain d’une question qui restera certes sans réponse objective, mais dont la pluralité des interprétations qu’elle suscite annonce à coup sûr déjà qu’elle ne lassera d’appeler d’autres tentatives d’élucidation.

38*

39Merci infiniment à tous les traducteurs qui ont bien voulu répondre à mon questionnaire avec la plus grande générosité. Par ordre alphabétique : Rama Ayalon, Marija Basic, Gavin Bowd, Leopold Federmair, Per E. Fosser, Beata Geppert, Delphine Grass, Martin de Haan, Tom Lotherington, Niels Lyngsø, Juremir Machado da Silva, Timothy Mathews, Pablo Montoya, Yoshiko Nakamura, Kan Nozaki, Hinrich Schmidt‑Henkel, Osman Senemoğlu, Lorin Stein, Ágnes Tótfalusi, Uli Wittmann et Yu Zhongxian.

40*

41Un immense merci à Hua Hu, Benjamin Ireland, Carlos Tello et Geir Uvsløkk pour leur aide précieuse dans mes démarches.